- +1

“大革命前后的中國”:國民大革命與現代中國的歷史進程

2023年11月18日,“大革命前后的中國”學術研討會在上海大學寶山校區舉行。本次研討會由上海大學文學院歷史學系主辦,上海大學宗教與中國社會研究中心承辦。來自復旦大學、華東師范大學、浙江大學、山東大學、中國社會科學院、上海社會科學院、重慶大學、上海大學、南京師范大學等單位近二十位學者參會并發言,十余位碩、博士研究生旁聽了會議。此次會議以1920年代的國民大革命為主題,著重探討大革命前后中國的政局與心理、中國政治文化的演變、人物遭遇與命運以及中國的信仰世界及其演變等內容。議程包括開幕式、四場討論和會議總結三部分。參會學者來自民國史、革命史和中共黨史等多個研究領域,他們從不同視角分享了對大革命的最新思考,并對相關問題進行了交流與討論。

開幕式于11月18日上午九時正式舉行,上海大學文學院歷史系的楊雄威副教授以會議發起人身份對蒞臨上海大學現場的各位學者表示感謝,并簡要介紹了召集本次會議的緣起與學術意義。上海大學宗教與中國社會研究中心主任王皓致歡迎辭,介紹了宗教與中國社會研究中心的歷史源流與現狀,并預祝會議圓滿成功。

第一場會議討論由上海大學馬克思主義學院豐簫副教授主持,本場共有四位報告人和四位點評人。

山東大學歷史系徐進教授的論文《猜嫌、輿論與謠言——北伐前夕廣州的政治生態》從“猜嫌”的角度重新審視了北伐前夕廣州的政治生態。他認為1925-1926年廣東政局暗流涌動,其中一個重要線索即是四處彌漫的猜嫌氛圍。猜嫌肇因于廣東權力關系的急速變動,又反過來加劇了政局的動蕩。加之輿論制造的謠言推波助瀾,使得這一時期廣東政局猜嫌叢生,矛盾重重。重慶大學人文社會科學高等研究院李放春教授對該論文進行了點評,他認為既有的謠言研究多強調社會層面,此文注重政治意涵,應當思考如何加強與既有研究對話。此外史學研究強調回到歷史現場,需要對當時的各方術語作區分與辨析。李放春教授則以《大革命時期瞿秋白論士紳與中國近代社會變遷》為題進行報告。他從社會學的角度入手,探討了瞿秋白眼中“士紳”群體的形成過程,認為國民革命時期瞿秋白關于中國士紳問題的開創性探討代表了當時最為系統而深入的理論認識。楊雄威副教授對該報告進行了點評,認為文章還需要進一步探討瞿秋白認知的變化,明確其是否只是不同場域說的話,此外文中有關“劣紳化”的過程還需要進一步闡述與梳理。

上海大學歷史系劉長林教授以《從烏托邦主義到現實主義——中國早期共產主義者接受馬克思主義的歷程》為題作學術報告,他將陳獨秀、李大釗、毛澤東、惲代英等人的思想及實踐放諸當時宏大的歷史敘事當中,梳理了中國共產黨人在在眾多社會改造思想中選擇馬克思主義的歷程,指出他們對馬克思主義的認識經歷了較長時段的“漸悟”。上海社會科學院歷史研究所研究員徐濤對該報告作了點評,他認為該文視野宏大,材料豐富,有助于更為清晰地認識馬克思主義傳入中國的歷程。同時也對文中的一些表述提出商榷,認為彼時的思想變化劇烈急速,“漸悟”可能并不符合語境。湖南人文科技學院馬克思主義學院曾耀榮教授隨后以《共識與分歧——共產國際執行委員會和中共中央在中國革命戰略上的選擇》為題,從共產國際執行委員會和中共中央的比較視角,探討了大革命前后中共中央與共產國際在革命策略的分歧與共識,指出二者經歷了從共識到分歧,再從分歧到共識的轉變。劉長林教授在點評時認為該文的問題意識和方法均是基于比較視野,中共作為當時共產國際的支部,在文中需要明確指出各自不同的主張。

第二場會議討論由上海大學歷史系劉長林教授主持,本場共有四位報告人和四位點評人。

上海社會科學院歷史研究所研究員徐濤以《陳炯明兵變前后的孫中山與胡適》為題進行報告,他指出目前學界多從軍事角度解讀陳炯明兵變,缺乏對輿論場域的關注,這一時期胡適主動站在孫中山的對立面,體現出戰場之外話語權的爭鋒。由二者關系切人,可將研究視角轉移到北京。楊雄威副教授對此進行點評,他以胡適《山中雜記》與瞿秋白談及的孫中山與陳獨秀事為例,并輔以金家鳳在孫中山逝世后給胡適的一封書信,指出可從人際關系入手重新關注政治關系的復雜性。華東師范大學馬克思主義學院張仰亮副教授《1927年國共高層團結國民革命陣營的努力》一文以汪精衛為中心,探討了北伐后國共高層為緩解彼此關系所作出的努力,指出1927年4月5日陳獨秀與汪精衛聯名發表的《聯合宣言》是國共高層緩和兩黨緊張關系的重要舉措,但就實際成效而言,《聯合宣言》不僅未能消弭國共各方的分歧,反而使蔣介石的猜疑之心進一步增加。華東師范大學社會主義歷史與文獻研究院李里副教授進行了點評,他指出文章在分析汪精衛心態時牽扯到對各方材料的解讀,并提示應解釋《聯合宣言》的文本性質。

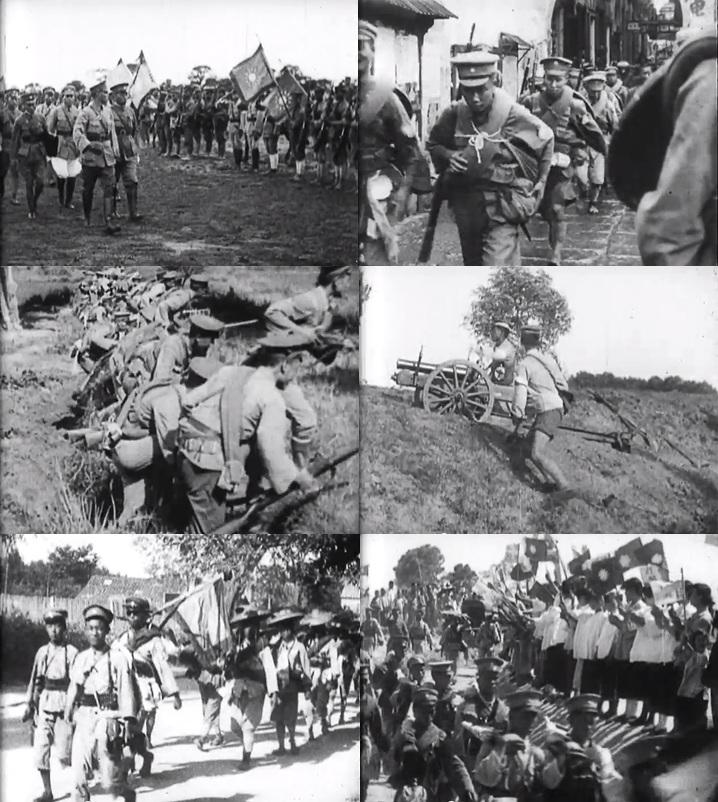

國民革命軍北伐

上海大學歷史系副教授韓戍分享了《北京政府統治后期私立大學立案問題研究》一題。他通過整理解讀臺北“國史館”收藏的北京政府后期24所私立大學申請立案的原始檔案,考察了1922-1928年間私立大學的立案問題。豐簫在點評中強調了近代大學的勃興與政府資助的關系。中國社會科學院中國邊疆研究所博士后黃豐富以《邊疆軍事的“中心-邊緣”化流變與中國革命——以駐粵滇軍為中心的考察(1922-1925)》為題進行發言,聚焦大革命前后駐粵滇軍地位的“邊緣—中心”流變,其興衰歷程不僅展現了邊疆軍事力量在中國政治旋渦中的權力博弈與政治抉擇,也反映出邊疆軍事力量參與中國革命的一種新形式。曾耀榮對黃豐富的研究作出點評,他指出滇軍在護國運動中曾首舉義旗,需要思考滇軍是否也有革命傳統,文中“被動革命”的說法可能有失妥當,進而建議文章的第一部分可從“革命理想與生存現實”的角度進行論述。

第三場會議討論由上海大學歷史系韓戍副教授主持,本場共有六位報告人和六位點評人。

華東師范大學社會主義歷史與文獻研究院李里副教授以《中共地下黨街頭宣傳品的散發》為題進行學術報告,他指出街頭宣傳品的散發歷來是中共革命宣傳的重要方式,要求各級黨組織依據組織流程制定與散發街頭宣傳品,要求全員參與,體現出對街頭宣傳品散發的高度重視。點評人張仰亮肯定了此文的選題新穎性并提出了建議,認為應對街頭宣傳品的概念以及研究的地區和時段等進行更明確的界定,可加入史料以反映宣傳效果與方式的變化性。

華中師范大學中國近現代史系碩士生李富博以《輿論、人心與政治——郭松齡反奉事件探析》為題進行報告,指出了1925年的郭松齡反奉事件中復雜的政治輿論背景,事發后各方輿論均參與到對郭松齡反奉事件的討論、宣傳與塑造之中,以作為爭取人心,影響時事的重要資源。南京師范大學社會發展學院博士生費行健的點評認為文章對于戰局和輿論變遷的時間主線很明確,但對于輿論概念的界定不是很準確,某些材料的使用還略顯牽強。除此之外,有關“人心”的概念,可以從更宏觀的視角去研究。隨后費行健以《“文裝黨員”指導“武裝行動”:黨組織互動視域下的蘇南暴動》為題進行學術發言,表示中央、省委、特委、縣委等不同層級的黨組織由于所處地位和自身考量的差異,對于江蘇暴動有著不同的理解和認知,認為蘇南暴動不能簡單地歸咎于“盲動主義”。杭州師范大學歷史系王才友教授對費行健的研究做了點評,認為文章需要著重體現江蘇地區的特殊性,以便和其他地區的暴動區分開來,此外文章寫法需要進一步明確時間線,以保持內容的連貫性。曾耀榮教授則提示應首先厘清此時共產國際和中共中央層面的具體態度和指示,以便為審視蘇南地區的暴動提供參照。

復旦大學歷史學系博士生徐暢報告了《在試探中求突破——蘇聯駐華大使加拉罕與列強公使的日常接觸》的題目,他以1924 年“中蘇建交”后蘇聯首任駐華大使加拉罕為研究對象,通過梳理加拉罕本人的通信集以及相關中英文外交檔案材料,揭示出蘇聯大使加拉罕與列強公使們的日常接觸互動中所暗含的大國博弈。黃豐富對徐暢的研究進行點評,他認為這篇文章選題新穎,但仍有不足之處,如題目中“日常接觸”的概念應該解釋得更清楚一點,其次文中史料的種類較為單一,可以適當增加英國的外交檔案。此外文章可對公使團內部的關系和矛盾略作說明。

上海大學馬克思主義學院講師楊陽博士報告了《建黨之初與大革命時期中共黨團員異地流動問題及其組織應對》一題,他指出中共創建初期頻繁發生的黨團員異地流動現象對政黨發展及組織運作帶來了若干問題,造成這種現象的原因主要有三類,一是個人緣故,二是黨組織調遣,三是政局變動影響,中共中央對此采取的一系列應對舉措,為日后中共中央從各大城市向蘇區成規模轉移黨員提供了經驗。鄭維偉對楊陽的發言進行點評,認為文章需要一個明確時間線,并確定研究區域;可以深挖材料,嘗試做成個案研究。

第四場會議討論由楊陽博士主持,本場共有五位報告人和五位點評人。

上海大學文學院歷史系廖大偉教授《國共合作與黃埔軍校在滬招生》一文,對1922年陳炯明兵變后國共雙方在黃埔軍校的具體招生過程展開研究,揭示國共雙方在黃埔軍校在滬招生工作中分別扮演的角色,也探討中共早期青年運動之開展及其效果。點評人韓戍建議可進一步明確問題意識,與其泛泛談“國共合作”,不如突出主題,強調其中圍繞招生展開的“競爭”因素。杭州師范大學歷史系王才友教授報告了《大革命前后國民黨的派系嬗遞——以陳希豪為中心》一題。他以陳希豪為個案,借助各種檔案與傳記資料,對陳希豪與“丁家黨”的關系作了梳理,指出長期被視為“CC系”代表的陳希豪早年還與被中共一度界定為“左派”的國民黨元老丁惟汾關系密切,此段“左派”生涯可以為我們認識國民黨的派系嬗遞提供不同特定案例和視角。點評人徐暢認為王才友的研究富有啟發性,提醒我們重新去思考傳統“左”“右”派系爭執下,地緣、學緣等因素對于派系劃分的重要性。

豐簫以《新精英教育和政黨發展——基于 1922-1927年上海大學的考察》一文作報告,考察了中國共產黨通過上海大學培育新政治精英的歷程,此種實踐對中國共產黨的發展壯大產生了深刻影響。浙江大學馬克思主義學院講師丁乙博士對豐簫的發言進行了點評,指出文中“新政治精英教育”的概念較為模糊,需要厘定與“政黨精英”、”教育精英”等概念的區別。隨后,丁乙以《學閥與 1920年代教育場域的輿論宣傳與話語建構》為題作了報告。他指出“學閥”的意涵在1920年的歷史語境中經歷了由寬泛到有明確指向性的變化,且愈發負面,這體現出1920 年代教育場域中革命與話語之間復雜而又微妙的關聯。李富博對丁乙的報告作出點評,他認為文章在集中搜集“學閥”史料進行論述的同時,亦應提及同時段所謂“學閥”的其他社會形象。上海大學中國近現代史系碩士生張佳霖以《“土豪劣紳”抑或“反革命”——1927 年張詧被通緝事件辨析》一題展開報告,他通過對相關日記與當事人回憶錄等史料的辨析,指出張詧被通緝的真實原因是其與茅祖權之間的“嫌隙”,此事件是國民政府與地方士紳互動的縮影。楊陽對張佳霖的文章作出評議,認為文章題目未能體現全文的問題意識,文章對于大革命時期國民黨與地方士紳關系這一主題的探討還應進一步展開。

四場會議討論結束后,楊雄威副教授主持了會議總結及感言環節,全體與會學者依次發表了參會感言。大家一致表示,1920年代的國民大革命深刻改變了現代中國的歷史進程,此次會議的召開正當其時。相信與會學者的討論不僅會增進彼此的學術交流,也將為大革命史的研究注入更多的活力。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司