- +1

萊布雷希特專欄:樂善好施的拉赫瑪尼諾夫

謝爾蓋·拉赫瑪尼諾夫的150周年誕辰在音樂方面令人失望。這一年的亮點是在一場音樂會里一口氣演完他的全部四首鋼琴協奏曲和《帕格尼尼主題狂想曲》。王羽佳、丹尼斯·馬祖耶夫和米哈伊爾·普列特涅夫這三位鋼琴家分別在美國、俄羅斯和瑞士嘗試了這項運動會式的壯舉。其結果是肌肉酸痛和毀譽參半。這么做歸根結底有何意義?這樣的運動會,又能給我們帶來任何關于拉赫瑪尼諾夫本人的新知嗎?

拉赫瑪尼諾夫久享盛名,他有兩首協奏曲也廣受歡迎,以至于他的一切似乎都耳熟能詳。這位作曲家身材高大,在照片里總是一副陰郁的樣子,還有著巨大的雙手。他在俄國革命后重建了自己的生活,奔波于歐美各地,旅途消磨了他的創意火花。在生命的后三分之一時間,他只創作了六首曲子——嚴重喪失了想象力。

我們自以為了解的拉赫瑪尼諾夫就是那樣。而英國音樂評論家菲奧娜·馬多克(Fiona Maddocks)的新傳記《再見俄羅斯》挑戰了這些假設。拉赫瑪尼諾夫不但未曾被流亡生涯擊潰,反而表現出非凡的韌性,他在不到一年內就恢復了經濟上的保障。他不僅全無消沉,反而擁有幸福家庭,享受寶馬香車,對人類方方面面的體驗都保持著永不滿足的好奇心。他其實可以是一位理想的晚宴嘉賓。

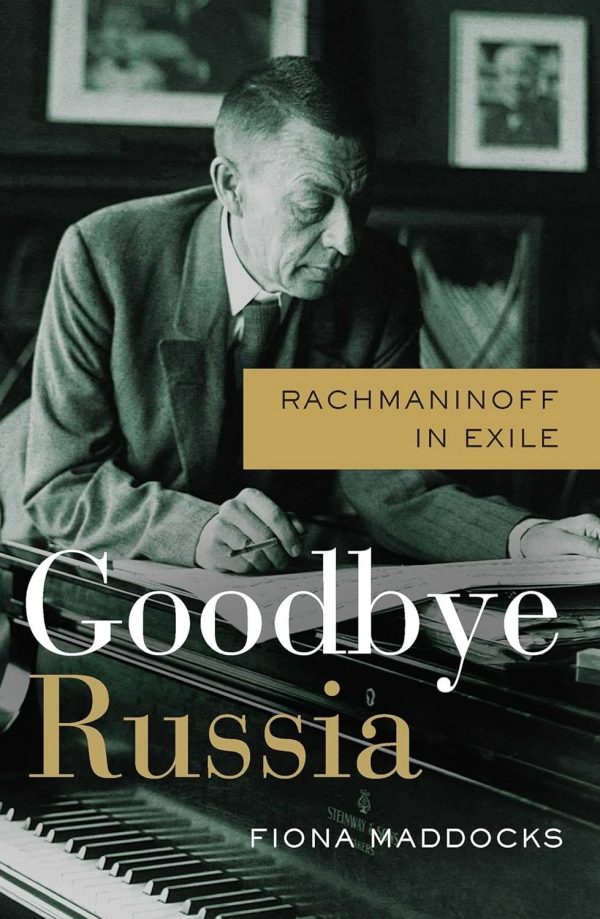

《再見俄羅斯》(Goodbye Russia: Rachmaninoff in Exile),Pegasus Books,2024年1月版

謝爾蓋·拉赫瑪尼諾夫于1917年12月23日離開俄國,他當時44歲,幾部大受好評的音樂作品已經使他頗為富有。他把所有的盧布都用于家族置業,但后來房產被充公,版權也被收歸國有。來到哥本哈根時他身無分文,妻子娜塔莉亞在柴火灶臺上熏黑了雙手,拉赫瑪尼諾夫則在那里烘熱手指再去彈琴謀生。在斯堪的納維亞舉行了一圈熱身巡演后,他收到了在美國舉行25場獨奏會的邀請,還需要借錢籌措旅費。

拉赫瑪尼諾夫一家人抵達紐約后住在尼德蘭酒店。最早一批來拜訪他的客人中包括了言辭尖刻的謝爾蓋·普羅科菲耶夫,他比拉赫瑪尼諾夫年輕一輪有余,而且對其名望深有抵觸。當時的媒體得知拉赫瑪尼諾夫拒絕了波士頓交響樂團請他擔任音樂總監的邀約,他對指揮已經不再感興趣。相反,他修改了自己年輕時創作的第一首鋼琴協奏曲,希望借此擴大自己作為作曲家的影響力。普羅科菲耶夫形容拉赫瑪尼諾夫在首場音樂會上“試圖躲在妻子身后”,想要回避又一次謝幕。

他還是回到了鋼琴前。拉赫瑪尼諾夫在美國的第一個演出季結束時,他已經有余力聘請一名秘書,并在舊金山灣區租下了一處度夏別墅。請他演奏第二和第三鋼琴協奏曲的邀約紛至沓來,其中來自費城的邀約最為執著,那里前后兩任音樂總監利奧波德·斯托科夫斯基和尤金·奧曼迪爭取到了優先上演其新作的權利。

1926年問世的第四協奏曲冗長而缺乏創意,第二樂章的主旋律像童謠《三盲鼠》。拉赫瑪尼諾夫在1934年譜寫《帕格尼尼主題狂想曲》,進一步運用了李斯特與勃拉姆斯都曾加以變奏的那段旋律。然而,兩者都無法與《狂想曲》“變奏18”中那催人淚下的溫柔相媲美,那里展示的冥想與俄國葬禮儀式中奏響的《震怒之日》有著遙遠的聯系。這部作品立刻風靡一時。“這首曲子是給我經紀人的。”作曲家曾經如此打趣。

俄羅斯從未遠離他的心靈。他經常給留在國內的堂兄弟寫信,寄去現金和包裹。他曾經給作曲家尼可萊·梅德納(Nikolai Medtner)寄去五萬德國馬克,給另一位處于絕望中的劇本家寄去五百法國法郎。最能表現他善意的是,他資助了離開俄國的亞歷山大·格拉祖諾夫,盡管格拉祖諾夫在1897年曾經因醉酒指揮而毀掉了他的第一部交響曲,使當時那位年輕作曲家陷入了長達三年的抑郁之中。

雖然美國是他的避難所,但他每年都會去歐洲,在各大音樂廳巡演,還會造訪巴黎,他的大女兒伊琳娜與丈夫彼得·沃爾孔斯基親王住在那里。沃爾孔斯基在1925年突然去世,年僅28歲,當時他們的孩子即將降生。馬多克在書中揭示,這位親王無法擺脫宗教狂熱的控制,最終在精神病院自殺。

為了養活女兒們,拉赫瑪尼諾夫在巴黎成立了一家出版公司,出版俄羅斯書籍和音樂。他會在夏天帶全家住到瑞士盧塞恩湖畔的一座別墅里。他將這座別墅命名為“塞納”(Senar),取自他自己的教名和妻子教名的第一個音節。

他喜歡邀請年輕一代音樂家來塞納別墅做客。鋼琴家弗拉基米爾·霍洛維茨和小提琴家內森·米爾斯坦都曾是這里的常客。米爾斯坦曾告訴我:“在那個年代,作曲家無所不知——科學、自然、哲學。我們會聊上足足幾個小時。比起霍洛維茨他更喜歡我——也許因為我不是鋼琴家。”米爾斯坦聲稱,他能讓拉赫瑪尼諾夫笑得前仰后合。照片上的不茍言笑只是一種假象。

馬多克記述了拉赫瑪尼諾夫在先后一大批出自設計大師之手的名貴汽車上找到的快樂,當他往返于大西洋兩岸時,這些名車也隨他來回跨越大洋。第二次世界大戰將他的足跡限制在美國。他為費城交響樂團創作的《交響舞曲》中飽含《震怒之日》的片段。后來他被診斷出患有黑色素瘤,并因戰爭而情緒低落。1943年3月28日,他在離70歲生日僅差幾天時與世長辭。

新傳記將拉赫瑪尼諾夫重新塑造為一位世界公民,他不僅屬于俄羅斯或美國,而且屬于全人類。普京曾試圖將拉赫瑪尼諾夫的遺體運回祖國,并買下他的塞納別墅,但并未成功。顯而易見,拉赫瑪尼諾夫超越了他所處時代的政治苦難,也超越了民族身份認同的問題。歸根結底,他是一位偉大作曲家,也是一個善良而富有同情心的人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司