- +1

恰似春風化雨時——記毛昭晰先生和給我們授課的先生們

毛昭晰先生

毛昭晰先生是我國著名的文化遺產立法和行政保護推動者,創辦了浙江大學(杭州大學)文物博物館學專業,是文物博物館學科進入國內全日制高等教育的首倡者與實施者。

1983年,杭州大學歷史系第一次面向省外,在華東地區招收學生,這就是我們第二屆文博班。毛昭晰先生和歷史系的主事者知道,國家的現代化建設正在徐徐展開,需要一批批受過良好高等教育的年輕建設者。有了1981年第一屆文博專業的辦學經驗,毛先生的學者遠見和行政才干完美結合,得以充分施展。專業課程設置文理跨界,杭大生物系的生物學概論、動物學和動物分類、植物學和標本制作,地理系的地質學作為專業主課,還從浙江美院(現中國美院)、浙江博物館和蘇州文物商店,延請國內青銅器、書畫和玉器鑒定等領域的一流專家學者。

當年那些為我們傳道授業解惑的先生們,一時龍虎云集,蔚為大觀。

一、金枝散葉

毛昭晰先生不僅爭取國家文物局和教育部支持,申報建立文物與博物館學新學科,對文博專業學生的培養更是傾盡心血。人類學課和世界史前史親自傳授,這是先生年輕時在浙大文學院史地系求學期間,師從著名人類學家吳定良、世界古代史學家林志純等先生專攻的學術方向。

給我們授課期間,毛先生已赴任浙江省文化廳副廳長兼省文物局局長,工作繁忙,但他對文博專業青睞有加,只要能抽出時間,一定趕回來上課。

毛先生的第一堂課至今印象深刻。先生氣度不凡站上講臺,目光與臺下學生交融瞬間露出微笑,說到:“我看過你們每一個人的高考成績和檔案,你們是我挑來的!”接著,先生又報到我和幾個同學的名字和高考分數,說:“你們和重點分數線只差幾分,都被我招來了。”言畢頗為高興。

毛先生授課,詩詞名言脫口而出,權威論斷信手拈來。有堂課先生捧著猿人頭骨標本走進教室,從人腦構造開始,講述現代智人和尼安德特人,講述人類進化。講著講著,先生掃視課堂一圈,捧著頭骨走下講臺,來到一位同學邊上,把手上頭骨與之比較后,認真地告訴大家:“在座各位同學,這位同學的頭骨和猿人頭骨最為相似。”一直好奇的同學們,終于忍不住發出哄堂大笑。

此時這位同學何曾想到,大學畢業后,自己的人生軌跡又與毛先生交集,并在先生的幫助下,走出了人生囧途。由于當時的政策所限,身在外地的她無法報考杭大博士生。百般無奈,她只能求助于自己的老師。

不知道毛先生是否還記得當年課堂上的“頭骨故事”,但是他關愛每一個學生。這位同學最終如愿考回母系,攻讀宋史專業博士學位,成為宋史大家徐規先生門下弟子。如今,這位同學也在帶著博士生,她說“腦海里經常浮現毛先生的言傳身教”。

1996年,毛昭晰先生為杭州六和塔撰書“六和鐘銘”

毛先生上課天南海北,風趣生動,但是始終不忘初心。每次國外考察回來,先生繪聲繪色講完各色各樣的博物館、美術館見聞后,都會目光堅定地強調:“到了下個世紀,國家發達了,我們縣縣都會辦有博物館。”現在行走在浙江大地,每個縣都能看到特色鮮明的博物館,不能不為先生當年的遠見所嘆服!

毛先生推崇人類學,注重田野調查、講求實證的研究方法,重視文博專業學生的社會實踐能力培養。80年代大學辦學經費非常拮據,毛先生和系里積極爭取支持,撥出經費用于校外實踐。由“藍田猿人”發現者之一、考古學家戴爾儉先生親自帶隊,我們和省考古所老師同吃同住,參加湖州鋼鐵廠楊家埠戰國至六朝墓葬考古發掘。

撰寫畢業論文前,系里又安排我們前往南京、洛陽和西安等著名古都,讓我們跳出書本和講義,開展文化遺產實地考察,去了龍門石窟、少林寺,看了兵馬俑、乾陵,爬了華山。

那時候的古都古跡,尚未經過大規模城市化改造的沖擊,風貌形制古樸滄桑,觸目驚心。以后故地重游,再也沒有當初的感受。

先生還注重拓展學生的視野,每每結合授課內容,闡述吳定良等先生的學術觀點,以及對于中國人類學的開創性貢獻。有次介紹英國人類學家弗雷澤的名著《金枝》后,在黑板寫下書名,重重劃出兩條橫杠,詼諧地說:“杭大歷史系的人類學傳承有序,是名門正派。”先生的人類學課讓我們明白:歷史學最終落腳到人,人性是歷史事件、社會現象背后無法預測掌控的最終力量。

到了課程的后半段,毛先生公務冗繁實在分身無術,他的弟子詹天祥接替先生繼續授課。詹老師長相酷似日本明星高倉健,魁梧英俊,謙恭有禮。他一身粗花格子襯衫配上休閑西褲,風度翩翩。80年代中期,別說歷史系,就是整個杭州大學,也少有老師是這種穿著的。

和毛先生旁征博引、幽默風趣的授課風格不同,詹老師思維縝密、邏輯嚴謹。同一門人類學和史前史課,恰似花開兩朵,各表一枝,的確妙趣橫生。

二、斗拱之美

浙大數學系教授、著名詩人蔡天新,80年代從山東大學數學系博士畢業,分配到杭大數學系。當我和他聊起數學系沈康身教授,告訴他沈先生當年曾給歷史系學生講授中國古建筑課,他十分驚訝,說從來不知道沈先生還有這等學問。

沈康身先生是位學問家,民國時期畢業于中央大學土木工程系。他的老師同學,不少是各個領域的泰斗級人物。現在人們經常追憶民國先生,沈先生就是骨子里的民國先生風范。他戴著一副玳瑁色深度眼鏡,說話溫潤平和,衣服不論新舊,都熨燙得挺括整齊。

沈先生上課從來不看講義,每堂課一開口,便容光煥發。對北宋李誡的《營造法式》,上世紀20年代朱啟鈐、梁思成和“營造法社”重新發現中國建筑的學術傳奇,如數家珍。為了增加直觀感受,大到應縣木塔等整體建筑,小到斗拱飛檐等局部構件,先生隨手就用粉筆畫出。最為神奇的是,他畫圖從來不用尺子,豎是豎、橫是橫、圓是圓。每堂課,同學們都徜徉在中國古建筑美的歷程中。

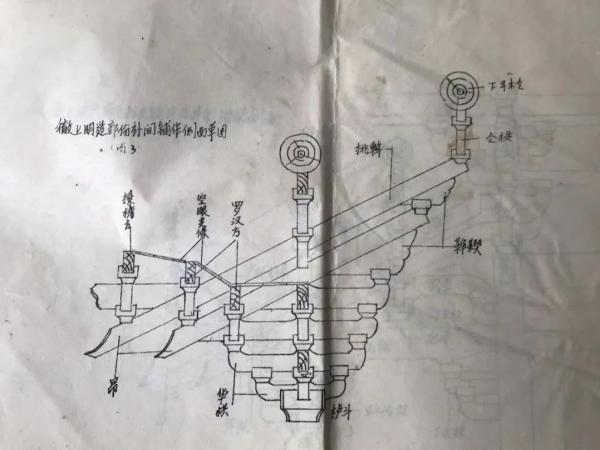

斗拱一個構件,先生花了整整一個多課時。一個部件一個部件畫圖疊加,在不同部位注出一個個冷僻而又典雅的名字。沈先生講解結構之美,力學之美,哲學之美,闡述梁思成把斗拱比作Order(柱子)之于建筑的意義。

一堂課上完,黑板上是一幅完整精美的斗拱結構圖。原本十分枯燥的內容,沈先生講得生動唯美,我們不知不覺被沈先生帶入了無我境界,沉浸在藝術和科學之美的享受之中。即使畢業多年,聊起沈先生這堂課,同學們記憶猶新,感佩不已!

沈康身先生自己刻蠟紙印的講義,同學方成軍提供

沈先生在講授中國古建筑時,還會穿插講解西方建筑,讓我們在中西文化比較中,深化對建筑之美的理解。課堂上,通過幻燈片畫面,古羅馬斗獸場、巴黎圣母院美輪美奐,巴洛克風、洛可可風爭奇斗艷。講到精妙之處,謙謙君子沈先生,會揮動手臂,激動地提高音調,說出幾句英語,表達強烈的贊嘆之情。

文物攝影是小課,但專業要求高。給我們上課的朱新天先生,在系里從事文物保管工作。系里收藏的文物,很多是她一件件清理、拍攝、展陳的。毛昭晰先生賞識她的才華。

朱先生說話干脆利落,眼睛圓且炯炯有神,氣場強大。每次來上課,肩上背著、手上拎著大包小包,裝著自己家里的各種攝影器材,鼓勵大家上手操作。攝影課從相機構造原理講起,再進入專業技術學習,最后要求每位同學都能掌握暗房沖印技術。結課時,每人交一張自己構思、拍攝、沖洗的照片,作為課程作業。

我的作業取景于西湖邊“曲院風荷”一面墻上的圓窗,窗中是方格圖案。作品取名《持中》,取自“允執厥中”。朱老師或許覺得有可取之處,便在課堂上結合點評我的作業,闡述文物攝影“千人一面”和“千人千面”的道理。“千人一面”是指,無論是田野發掘現場記錄、實物拍攝和圖錄畫冊,都要保證其真實性、完整性,從這個角度講,不同人拍攝的同一件作品,具有一致性;“千人千面”則強調,基于每位拍攝者的審美觀和技巧能力,作品往往又是豐富多彩的。

朱老師的父親朱錫侯先生,上個世紀30年代留學法國,是中國生理學、心理學的奠基人之一,80年代初應杭大校長陳立先生邀請,調到杭大心理系,講授生理心理學課程。朱老師上完攝影課不久,就去了法國巴黎留學。期間參加印度王后井遺址考古發掘,被印度璀璨的古代文明震撼,考取法國索邦大學遠東藝術與考古學博士學位,專攻于印度學研究。

三、智慧之光

求學期間,杭大歷史系沈煉之、徐規等先生們的術業專攻和掌故軼聞,是大家耳熟能詳的談資。后來,高年級同學在傳,系里新來一位杭大物理系的研究生,本科是學無線電的,講授的中國科技史讓人腦洞大開。他就是聞人軍先生,年紀不大就以研究《考工記》嶄露頭角。

聞人先生經常穿的是深藍色中山裝,白色襯衣,加上一副黑邊眼鏡,標準的理工男形象。他第一節課在黑板上寫下姓名,對我們說:“聞人是復姓,你們可以叫我聞人老師,也可以偷懶,叫我聞老師。”教室里有同學發出輕微的笑聲,氣氛一下子輕松起來。畢業至今,同學們一直以聞老師相稱。這些學生如此頑皮,估計是聞人老師當年沒有想到的。

聞人老師從“科學”定義講起,論述“科學史是唯一能夠說明人類進步的歷史”,講解為什么把生鐵冶煉作為中國“第五大發明”,闡釋中國天文學二十八宿發現與西方哥白尼、伽利略天文學探索對于開啟文明的重要意義。

就在聞人老師的科技史課上,我們第一次知道了“李約瑟之問”。英國著名學者李約瑟提出:中國在古代對人類科技發展做出了重要貢獻,為何近代的科學和工業革命沒有在中國發生?這是中國學研究領域的核心問題之一。即便是李約瑟本人,窮其一生也沒有找到令自己滿意的答案。國內外學界至今也是見仁見智。我想聞人老師當年要我們思考“李約瑟之問”,并不指望我們給出答案,而是希望我們學會反思。

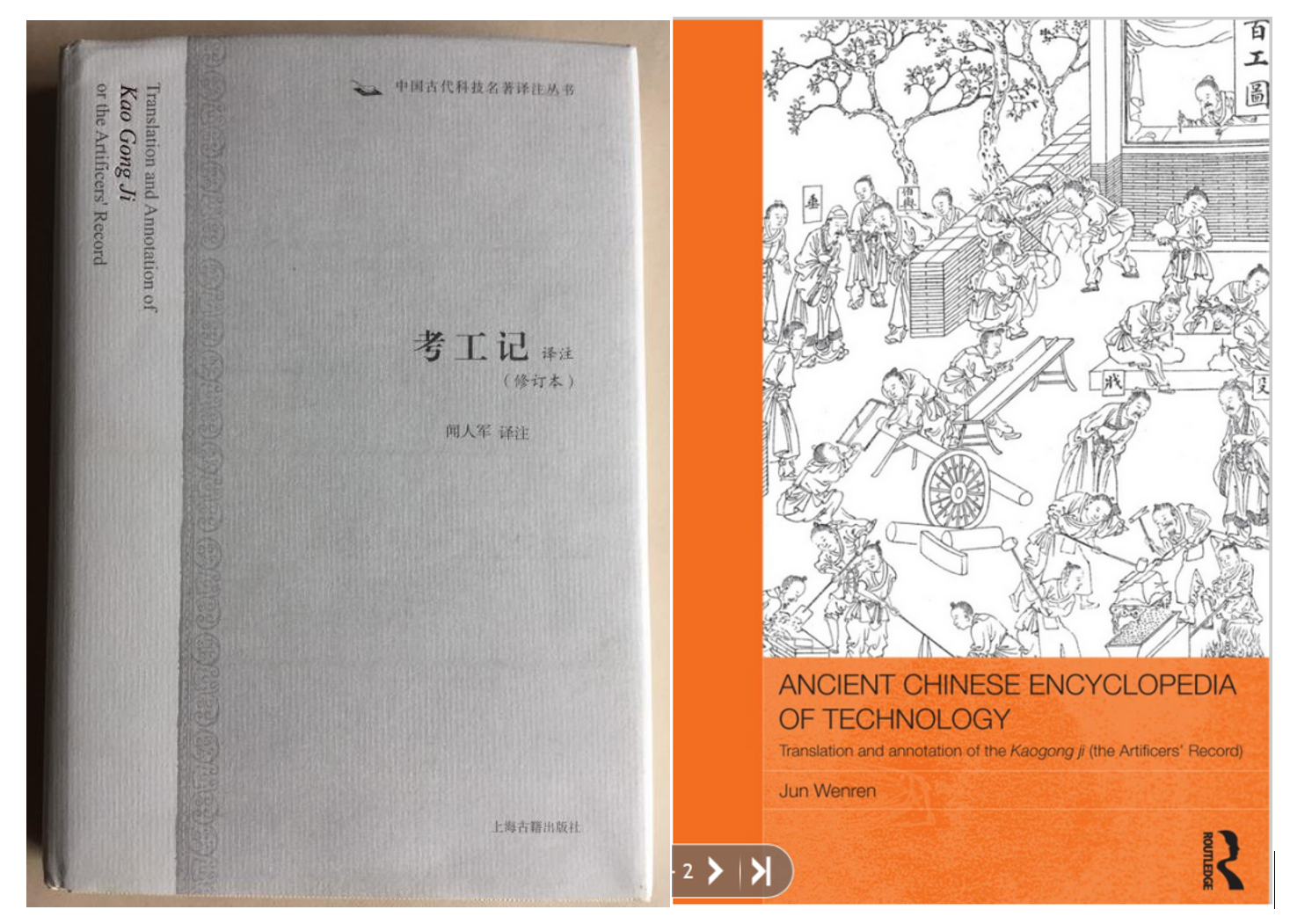

80年代末,聞人老師作為訪問學者去了美國,后轉戰硅谷,投身IT行業。近年來在科技史研究領域筆耕不輟,出版《考工記譯注》、與人合著《中國科學技術史綱》《周髀算經譯注》等專著,并在指南針研究上有新的突破。

聞人軍先生近年出版的《考工記譯注》等專著

曹錦炎先生是國內古文字學、青銅器研究的著名學者,上海博物館館藏戰國楚竹書的主要整理者之一。曹先生奇才天賦,1978年以初中學歷考上吉林大學研究生,師從著名古文字學家于省吾,是古文字學界“于門五虎”之一。給我們講授“中國青銅器”時,曹先生已在浙江博物館副館長任上。曹先生體態俊朗,言談舉止透著江南人特有的儒雅干練。

曹先生治學嚴謹,授課娓娓道來,既闡述器物形制演變過程,又分析其中蘊含的宗教、王權和社會生活密碼。一門高冷深奧的專業課,變成了透視古典文明生動活潑的百科全書。

講到毛公鼎等青銅器物時,曹先生在黑板上邊書寫銘文,邊從形音義等方面講解字體演進嬗變。語速快且結論明確,充滿學術自信。我們的古文字啟蒙教育,就從他的青銅器課開始。

曹先生至今尚在致力于古文字學與青銅器研究,《古代璽印》《鳥蟲書通考》《甲骨文校釋總集》……,著作等身,碩果累累。曹先生的學識教養,就像商周青銅器,規制嚴謹,禮器合一。

四、先生之囑

中國美術史授課先生是浙江美院(現中國美院)的洪再新,杭大歷史系77級學長,中國美術史權威王伯敏先生的大弟子。這次被他的導師派回歷史系上課。

那個年代,杭大歷史系77、78級學生以宋衛平“綠城”、周慶治“南都”為代表的房地產創業傳奇故事尚未演繹且為公眾所熟知。但是在杭大校園,歷史系學長們在校百科知識競賽、校運動會等文體活動獨領風騷,特別是那些考上研究生的學長,被系里的老師津津樂道,洪再新就是其中一位。學長的課讓我們充滿期待。

洪老師開課時間是1985年9月,他視野宏闊,口才便給。課程的導言開宗明義:通過闡述中國美術史與文博專業的關系,引領我們入中國美術史寶山而不空手。雖然只是一門面向本科生的美術史課,但是洪老師后來成為一名具有國際影響力的藝術史學者的稟賦已然呈現:他強調將史料與國內外最新學術成果、館藏文物和最新考古發現進行比較;重視傳統目錄學運用以及歷代藝論畫論的融會貫通,識見不凡。

那時候,洪老師的同門、他尊稱為范先生的范景中,正在翻譯世界藝術史大師貢布里希的經典著作《藝術的故事》。得風氣之先,在對中國書畫的解讀上,洪老師經常運用貢布里希的概念與觀點啟發思考。由此,我們不僅知道了貢布里希,更是借由他的《藝術的故事》,開始嘗試理解其中所傳達的美學思想。洪先生試圖運用這種學貫中西的教學方法,激發我們對美的領悟,鑒別美丑。

洪再新先生為明末著名畫家丁元公傳世孤品工筆彩繪水滸人物圖所寫文章,由藏者黃時鑒先生書寫

洪老師的教學講義,分為原始美術、上古美術、遠古美術、近代美術和現代美術五章。他的課從原始彩陶圖繪開始,最后意味深長地以“85美術新潮”收尾。現在回想起來,除了教學時間上的巧合,洪老師作為一位具備良好史學訓練的學者,已經預見到“85美術新潮”對于中國現代美術史的意義。他覺得他有責任讓他的學弟學妹明白,當下就是歷史。

中國美術史課為書畫鑒定課作了基礎鋪墊。書畫鑒定請來授課的是浙江博物館黃涌泉先生,國內書畫鑒定的頂級人物。

1979年,黃涌泉先生(右)與沙孟海先生在西泠印社合影

黃先生溫文爾雅,舉手投足,傳統江南名士氣度。先生的課就是鑒定寶典,條分縷析,全是干貨。先生授課,或是傳授研究明末著名書畫家陳洪綬作品所悟心法,或是圍繞整理山水畫一代宗師黃賓虹捐贈浙江博物館藏品,分析其不同時期作品特征,或是闡述當年鑒定收集謝縉、八大山人、任伯年等明清著名書畫家散落民間作品的體悟。我們最期待的,是先生有時會帶上館里的書畫來上課。書畫墻上掛好,先生便從作者生平到筆墨、紙張、落款和印章等方方面面,講授真跡贗品鑒定法門。

黃先生“望之儼然,即之也溫”。我班一位同學工作不久,到杭州請先生鑒定蕪湖明末清初著名畫家蕭云從畫作,先生問起當地歷史文化方面的情況,答不上來。黃先生當即說到:“工作一年說不知道,別人不會說什么;三年說不知道,那就不好了;五年還說不知道,別人什么都不會說了。”當時這位同學正在考慮工作調動,先生一席話,猶如當頭棒喝。從此,她安下心鉆研業務,成長為當地文物部門的領導。“傳道授業解惑”,此之謂也。

要致敬那個如詩一般的年代,致敬毛昭晰先生,因緣際會,讓我們在青春歲月遇到這么多風采卓然的先生。文明傳承,文脈庚續,除了宏大敘事,一代代學人的家國情懷、人格風范和學術探索,點點滴滴,更要被記錄和知曉,讓更多的后學者感受他們的生命溫度,傳承他們的精神品格,而不是隨風飄逝,淹沒在塵世的紛雜喧囂中。

“要學會詩意地棲居于歷史,因為那里有通往未來的出口。”

(謹以此文紀念毛昭晰先生逝世一周年)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司