- +1

三百書畫印如何再現(xiàn)趙之謙,看浙江美術館“朗姿玉暢”特展

趙之謙(1829-1884)是清代最重要的“全能型藝術家”之一,在書法、繪畫、篆刻等方面均為晚清代表性人物。澎湃新聞獲悉。12月5日,“朗姿玉暢——趙之謙特展”將亮相浙江美術館。這是浙江美術館近年來繼王鐸、傅山、何紹基等自主策劃實施的“中國傳統(tǒng)經(jīng)典系列”名家特展后的又一個主題大展,也是該系列中第一次出現(xiàn)的浙江籍藝術家。

此次展覽從故宮博物院、中國國家博物館、中國美術館、西泠印社、天津博物館等十八家博物館、美術館等機構借展近300件(組)作品、文獻,通過學術梳理,整合成書法、繪畫、篆刻和文獻四個單元,全面呈現(xiàn)趙之謙一生絢爛的藝術成就與鮮明的風格特征,是趙之謙代表性作品的集大成,也是近年以來趙之謙專題性最強、規(guī)模最大的展覽。

展出現(xiàn)場

趙之謙一生在詩、書、畫、印各領域都卓有建樹,尤其是他的書法風格獨樹一幟,“顏底魏面”是其特有的藝術符號。趙之謙還是一位學者,一生致力著述,於經(jīng)學、史學、詞章、金石學等方面皆有成就。

趙之謙存世作品并不是多,這次展出的作品中有7件國家一級文物,其中展出的近百方篆刻作品,占趙之謙存世篆刻的四分之一。展覽著力呈現(xiàn)趙之謙豐富的人生經(jīng)歷、精勤的學古意志、開闊的藝術視野、超凡的創(chuàng)新勇氣,為今天更好地理解、傳承和創(chuàng)新中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,提供寶貴的示范與啟示。

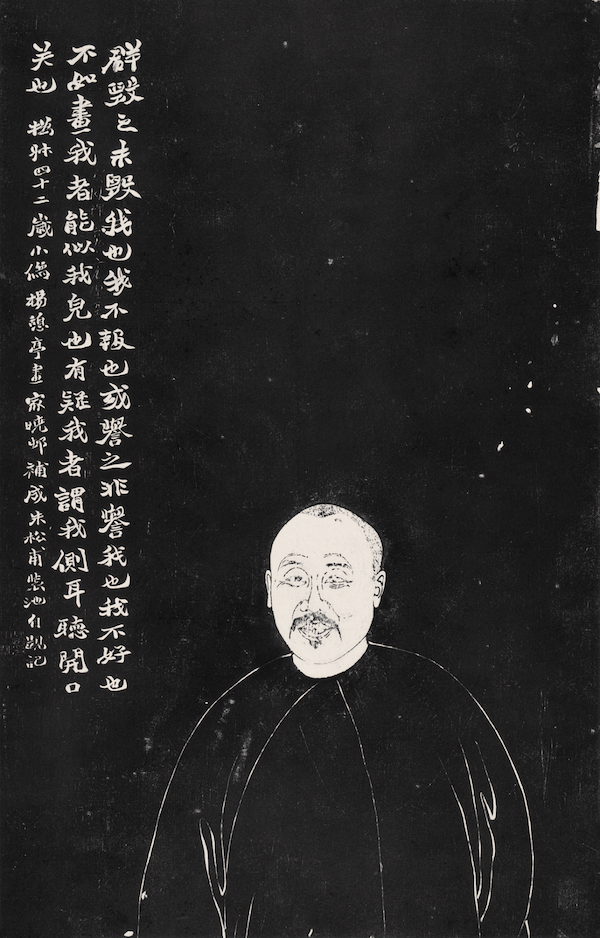

楊憩亭畫趙之謙像刻石拓本 清代 52cm×81cm 西泠印社藏

趙之謙(1829—1884),初字益甫,后改字撝叔,號冷君、悲庵、無悶等,浙江紹興人。趙之謙一生命途多舛,卻創(chuàng)造了無比瑰麗的藝術世界。他是晚清一位具有全面修養(yǎng)且有開創(chuàng)之功的杰出書畫家、篆刻家、學者。與吳昌碩、厲良玉并稱“新浙派”的三位代表人物,與任伯年、吳昌碩并稱“清末三大畫家”。著有《國朝漢學師承續(xù)記》《悲庵居士詩賸》《悲庵居士文存》《補寰宇碑訪錄》《六朝別字記》《章安雜說》《悲庵賸墨》《二金蜨堂印存》等,編有《仰視千七百二十九鶴齋叢書》等。

花卉圖軸 趙之謙 1868年 136.4cm×30.3cm 杭州博物館藏

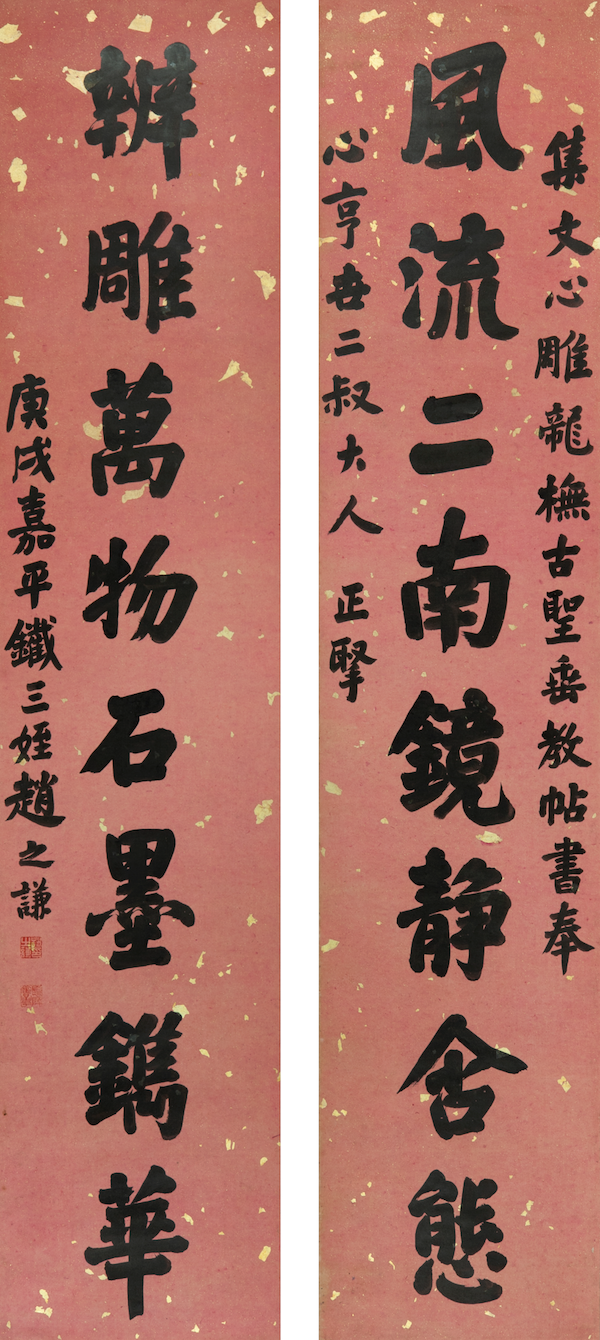

趙之謙從青年時代起,就刻苦致力于經(jīng)學、文字訓詁和金石考據(jù)之學,取得了相當?shù)某删汀Zw之謙書法初師顏真卿,后取法北碑,世稱“顏底魏面”。篆隸脫胎于鄧石如,參以魏碑體勢,婉轉圓通,別具一格。楷書起訖干凈,朗姿玉暢;他將魏碑筆法融入行草,疏宕俊美,妍媚遒麗,正如其自稱“漢后隋前有此人”。趙之謙以金石入畫,題材廣泛,敢畫前人所未畫,畫風古麗,開前海派之先河。他的篆刻初師丁敬,后學鄧石如,合徽浙兩派之長,力追秦漢,印外求印,廣求碑額、瓦當磚記、泉文鏡銘等各種文字體勢,融會貫通,還規(guī)仿“龍門四品”之《始平公造像》,創(chuàng)邊款陽文之例,大開新境,欲“為六百年來摹印家立一門戶”。趙之謙與杭州的緣分很深,早年時在杭州有一段豐富的生活與藝術經(jīng)歷,逝世后營葬杭州丁家山。

楷書 風流辨雕聯(lián) 趙之謙 1850年 168.5cm×36.5cm×2 浙江省博物館藏

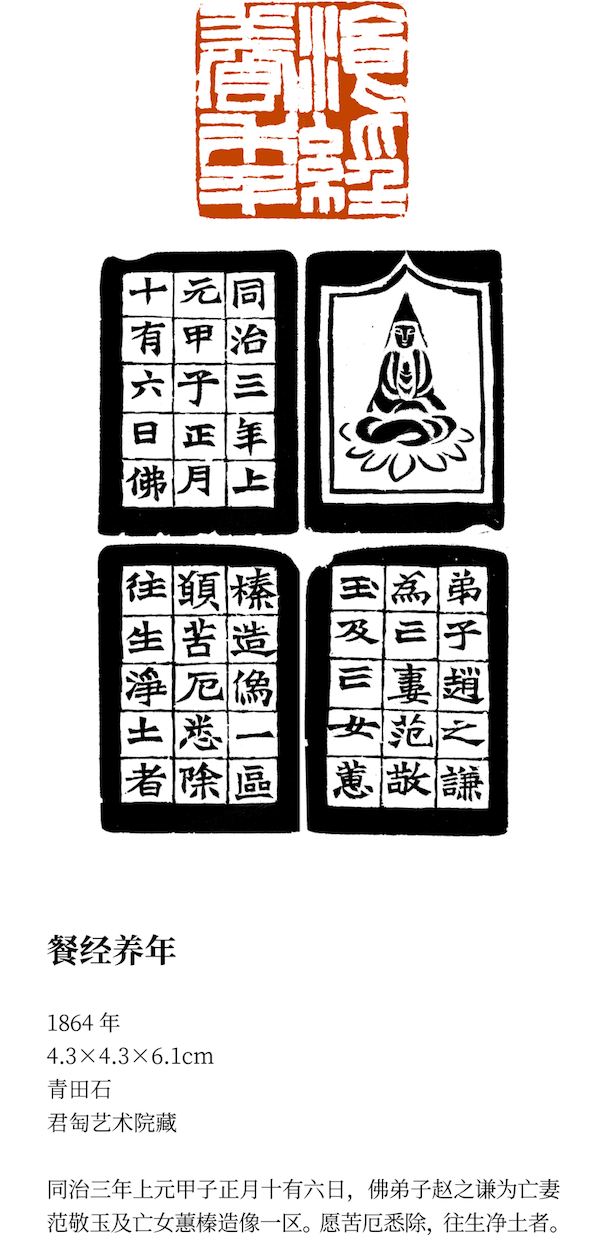

展覽通過書法、繪畫、篆刻和文獻對應“漢后隋前”“天質(zhì)神秀”“印外求印”“餐經(jīng)養(yǎng)年”四個單元,著力呈現(xiàn)趙之謙豐富的人生經(jīng)歷、精勤的學古意志、開闊的藝術視野、超凡的創(chuàng)新勇氣,為我們今天更好地理解、傳承和創(chuàng)新中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,提供寶貴的示范與啟示。

展覽現(xiàn)場

書法:顏底魏面,漢后隋前有此人

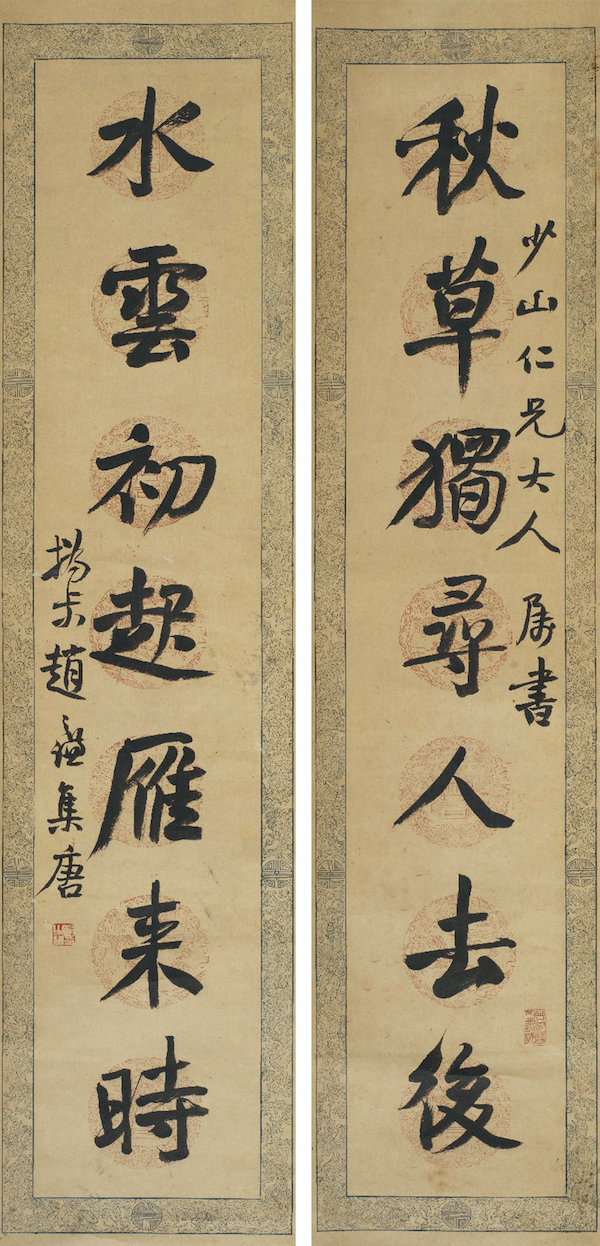

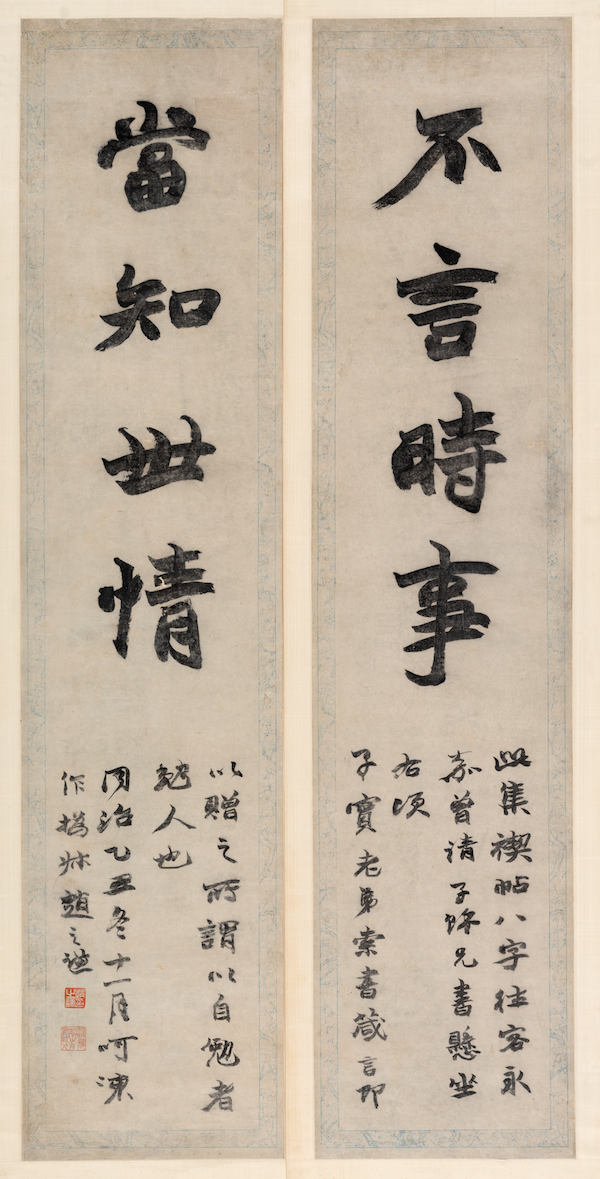

趙之謙書法上屢鈐“漢后隋前有此人”一印,標舉了他一生的書法志趣。趙之謙書風獨樹一幟,雖自謙“于書僅能作正書,篆則多率,隸則多懈,草本非擅長,行書亦未學過”,但卻是有清一代具全面修養(yǎng)且具有開創(chuàng)之功的杰出書家。

行書 秋草水云聯(lián) 趙之謙 清代 130cm×30cm×2 君匋藝術院藏

他自言“取北宗意向,學南宗法”,因此“顏底魏面”成為其標志性的藝術特征。趙之謙在三十歲之前以習顏字為主,《章安雜說》中自言“二十歲前,學《家廟碑》五百字”。三十歲后,在他乞食東甌、入京趕考那七八年間,醉心金石,使其書風由顏轉魏,溫文沉著,饒有古趣。赴江西謀職后,以北碑方折入篆、隸、楷、行,研媚流利,婉轉活絡,對后世影響深遠。

行書 《集禊帖》聯(lián) 趙之謙 1865年 134cm×30cm×2 寧波市天一閣博物院藏

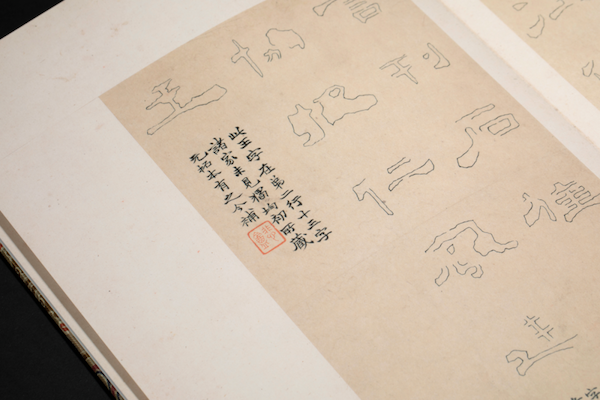

趙之謙于篆書,或因其學篆刻,最初源自鄧石如、吳讓之,其次受同事胡澍影響。當時的篆刻,皆以小篆入印。清代善篆書者以鄧石如為第一,這在趙的時代已成定論。但趙之謙在鄧石如、吳讓之、胡澍之外,別出新意。而此新,則主要在于“結構”之美。

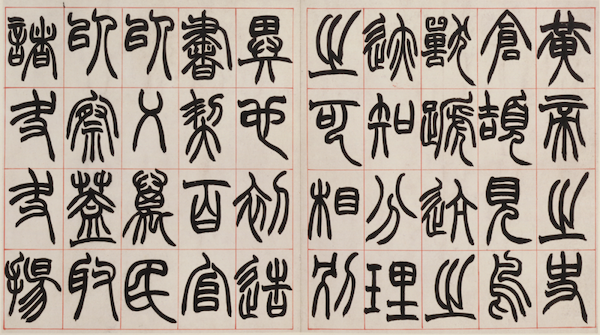

篆書 許氏說文敘冊(選二開) 趙之謙 清代 32.4cm×57.5cm(每開) 故宮博物院藏

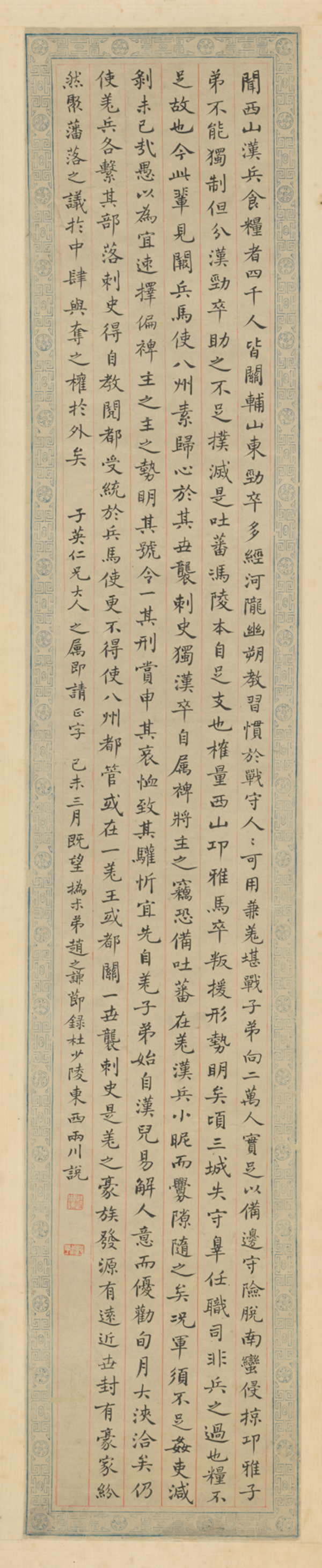

隸書對于趙之謙,從某種意義上講是附帶性的書體。他曾說:“生平因學篆始能隸,學隸始能為正書。”但趙之謙于隸書涉獵很廣,從其傳世作品中便可知其所學。從三十五歲至五十歲以后,作品中皆有臨漢碑者。三十五歲進京后,廣搜碑版。曾為沈均初藏《劉熊碑》作詳細考證,以天一閣宋拓本及翁方綱摹刻江秋史巴予籍雙鉤本為底本,逐一校勘,并作釋文題記。又別出雙鉤之法,大量鉤摹漢碑刻石。

隸書 臨《劉熊碑》軸 趙之謙 清代 92cm×40cm 君匋藝術院藏

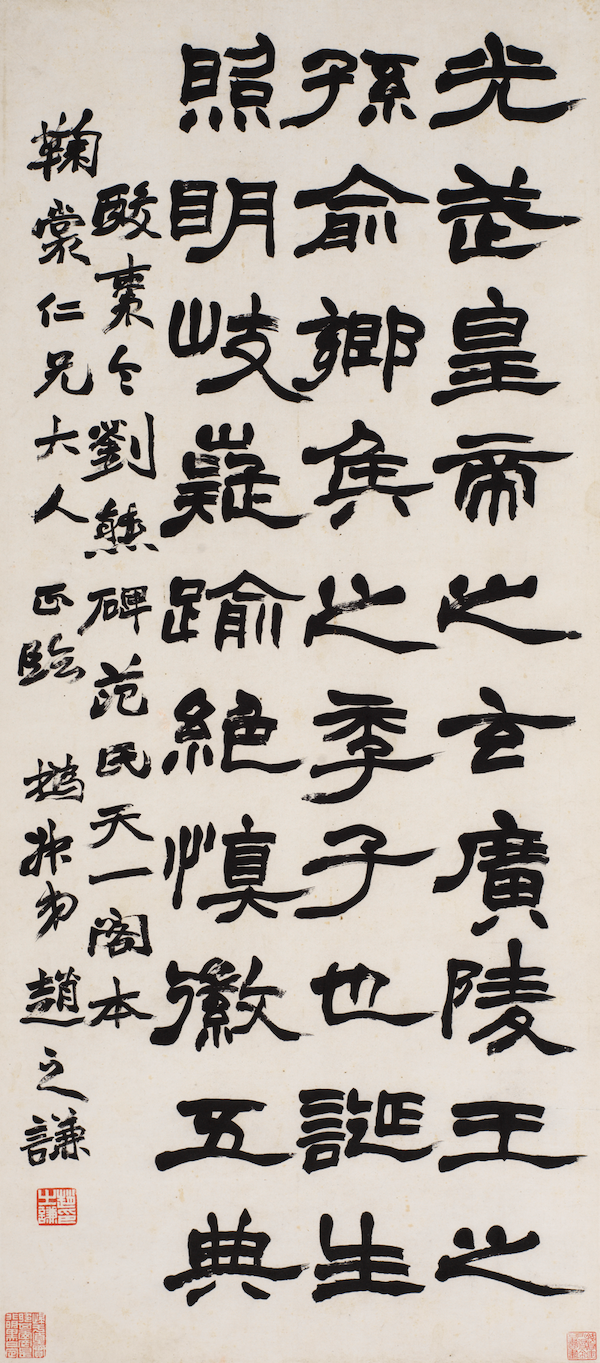

對于楷書,北魏書是趙之謙用力最勤、亦最得意者,自稱“僅能作正書”。趙之謙作品最多、傳世最廣的是行書。三十五歲前作品多行書,皆自顏體。四十五歲以后,心手雙暢,已能隨心所欲,故而一任自然,從筆驅毫,揮灑自如。趙之謙曾自稱:“行書亦未學過,僅能稿書而已”。

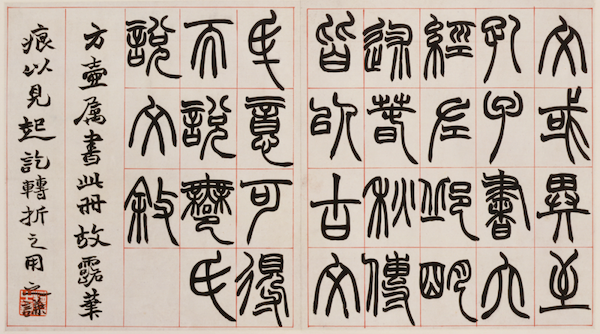

楷書 節(jié)錄杜甫《東西兩川說》軸 趙之謙 1859年 101.8cm×18.4cm 故宮博物院藏

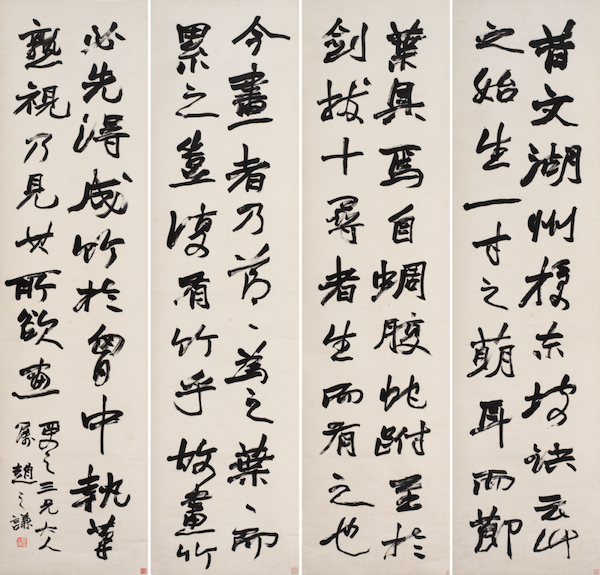

行書 節(jié)錄蘇軾《文與可畫筼筜谷偃竹記》四屏條 趙之謙 清代 160cm×41cm×4 君匋藝術院藏

繪畫:天資神秀,“開前海派之先河”

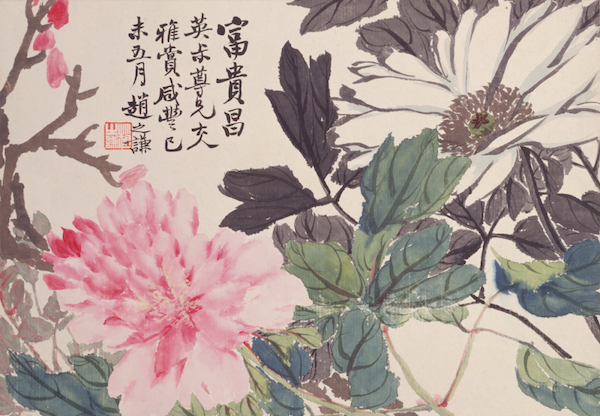

趙之謙的繪畫成就主要體現(xiàn)在花鳥畫方面,山水、人物亦有涉獵,但傳世不多。他的寫意花鳥畫一方面受到明代徐渭、陳淳、周之冕、陸治,清代八大山人、石濤、王武、惲南田、蔣廷錫、李鱓等前賢影響。

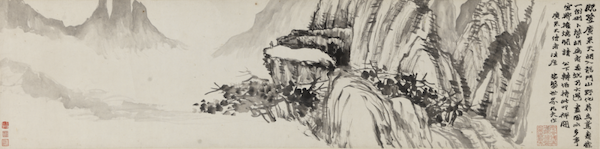

龍門山卜營壽藏圖 趙之謙 清代 32.8cm×131cm 中國美術館藏

但趙之謙更長于分析綜合,他把惲南田的沒骨畫法與“揚州八怪”的寫意畫法相結合。特別是汲取李鱓小寫意的手法,以“南田”設色出之。將清代兩大花鳥畫流派合而為一,創(chuàng)造出新的風格。

花卉四屏條 趙之謙 清代 245cm×60cm×4 君匋藝術院藏

花卉扇面 趙之謙 1859年 18.8cm×51.3cm 浙江省博物館藏

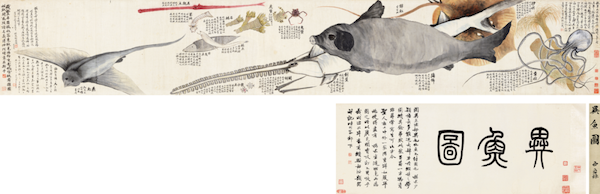

另一方面,由于他書法功力深厚,線條把握精到,在筆法上,以北碑書法入畫,“渾厚奇古,得金石之氣”(黃賓虹語);在結構章法上,受其書法、篆刻結構布局的影響,平中取奇,險中求穩(wěn),大開大闔,氣魄雄大,增大了畫面空間的對比度;在設色上,反對輕浮、艷俗和秀媚,探索以秾艷而強烈的色彩營造拙逸之境,增加了畫面的飽和度和沖擊力;在題材上,求新奇怪異,將原本極少有人涉獵的海中異魚、仙人掌、夾竹桃、鐵樹等物入畫,令人耳目一新。尤其在他三十三歲時為避戰(zhàn)亂而客居溫州一帶,在那兒見到了新奇的花卉和海產(chǎn)品,他將所見一一寫入畫中,從而大大開拓了繪畫的題材。

異魚圖卷 趙之謙 1861年 35.4cm×222.5cm 溫州衍園美術館藏

以上種種形成了趙之謙瑰麗、古雅、奇肆、清新,沒骨勾勒共治一爐的風格,富有鮮明的個性特色。趙之謙的花鳥畫影響了清末海派大家蒲華、吳昌碩等人。誠如潘天壽先生所言,趙之謙“開前海派之先河”,為后來海派寫意花鳥畫的形成提供了極具借鑒意義的范例。

花卉圖冊(選頁) 趙之謙 1859年 22.9cm×31.9cm 故宮博物院藏

篆刻:印外求印,為六百年來摹印家立一門戶

趙之謙是明清以來文人篆刻的集大成者,在印學理念、探索路徑、印風塑造等方面,都為后世的篆刻創(chuàng)作、創(chuàng)新樹立了典范。

趙之謙所處的時代,正值文人篆刻鼎盛,浙、皖兩派籠罩印壇之際。趙之謙篆刻“由浙入院,幾合兩宗為一,而仍樹浙幟”(魏錫曾《吳讓之印譜跋》語)。取法中他善于溯源競流,深造丁敬、鄧石如兩位宗主之堂奧,尤其對丁印的金石之氣,對鄧印的篆法筆趣有深刻體悟。

真正使趙之謙篆刻得越古超今之神妙者,還是他“印外求印”的理念與方法。其專精的金石學素養(yǎng)和開闊的古文字視野,尤其對于碑額、摩崖、詔版、鏡銘、磚瓦、錢幣等銘文入印的敏銳與興致,為自己營造了一個多元、開放、動態(tài)的印風體系。在晚清印家林立的格局中,他抗志塵表、開辟新局,把文人篆刻推向了一個新的高度,實現(xiàn)了自己欲“為六百年來摹印家立一門戶”(“松江沈樹鏞考藏印記”款語)的篆刻高志。

文獻:餐經(jīng)養(yǎng)年,看其一生及其友朋同僚

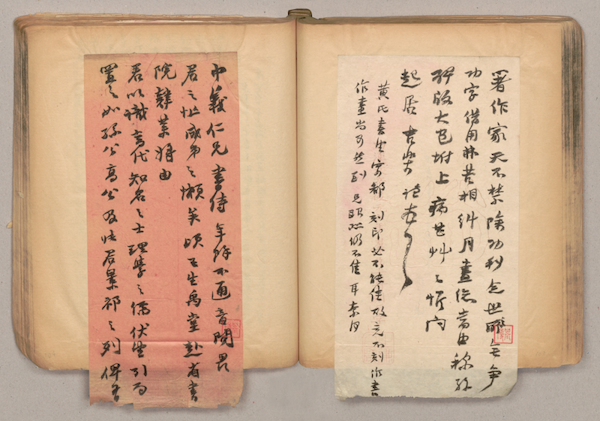

趙之謙一生顛沛流離,從紹興、杭州到溫州、福州、黃巖、進京趕考,三次會試不第。在他的一生中,結識了一批友朋同僚,建立了深厚的感情。既有患難之交,如繆梓、丁文蔚、江湜、陳寶善、胡澍、魏錫曾等,他們傾囊互助,共渡時艱;又有金石之交,如沈樹鏞、溫元長、劉喜海、劉銓福、王懿榮、李文田、潘祖蔭等,他們一起尋碑訪帖,稽考辨難;還有文字之交,如胡培系、譚獻、曹籀、戴望、劉焞、方鼎銳、郭鐘岳、錢國珍、鮑康 、許增、董沛、張鳴珂、程秉釗、唐仁壽等,他們同氣相求,上下議論。在趙之謙避難溫閩、任職贛中期間,傅以禮、邵燮元、孫憙、宗源瀚、劉坤一等,援手施濟,幫助趙之謙排憂解難。

致譚獻佚札二通(選頁) 趙之謙 清代 尺寸不一 中國國家博物館藏

篆書 悌堂橫幅 胡澍 清代 25.5cm×49cm 西泠印社藏

考據(jù)《劉熊碑》并雙鉤本 趙之謙 清代 尺寸不一

此外,趙之謙還收錢式、朱志復、魏本存、韓佛生等為弟子,獎掖后學,不遺余力。趙之謙與這些師友之間,皆有文字往還,悲哀愁苦之衷,憤激放浪之態(tài),析疑賞奇之樂,悉留存于尺牘之中,一百多年后,讀來仍令人動容不已。

粉彩荷蓮紋碗 趙之謙 清代 高6cm 口徑13.6cm 足徑5.6cm 故宮博物院藏

趙之謙雖以藝名傳世,但他一生卻醉心于學術,苦求于仕途,著有《國朝漢學師承續(xù)記》《悲庵居士詩賸》《悲庵居士文存》《補寰宇碑訪錄》《勇盧閒詰》《六朝別字記》《章安雜說》《悲庵賸墨》《二金蜨堂印存》《張忠烈公年譜》。編有《仰視千七百二十九鶴齋叢書》等。這次展覽展出有關趙之謙的一些生平文獻,旨在幫助大家更好地理解他的藝術思想與創(chuàng)作風格形成的社會背景和生活經(jīng)歷。

筆筒 趙之謙 清代 高15cm 腹圍38cm 天津博物館藏

除展出文物外,展覽還將藝術融入科技,營造獨特觀展體驗。在場景體驗上,將傳統(tǒng)元素與現(xiàn)代科技相結合,以趙之謙篆刻為原型,趙之謙《異魚圖》為藍本,趙之謙藝術年表為素材,分別打造了3個互動體驗區(qū),觀眾可以在這些互動體驗區(qū)中感受到篆刻的精妙,繪畫的廣博,從而去體悟趙之謙的藝術人生。多種形式的公教活動,將為公眾獻上豐富的跨年文化大餐。

展覽現(xiàn)場

展覽同期,浙江美術館將繼續(xù)推出系列學術活動“談席”,邀請各領域專家、學者開展趙之謙生平、藝術等方面研究成果的分享與交流,推進趙之謙研究、推廣和傳播,打造趙之謙學術研究的新陣地。

注:展覽將持續(xù)至2024年3月3日,本文部分圖文據(jù)浙江美術館提供資料綜合整理。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司