- +1

先剛 吳增定 丁耘 楊立華 吳飛 李猛|謝林與當(dāng)代中國

一百多年來各種不同層面的譯介,深刻改變了中國思想的語境。西方經(jīng)典的格義和詮釋,極大拓展了漢語表達(dá)的疆界。今天,試圖回到純凈的中國傳統(tǒng)哲學(xué)的語境,恐怕只是一種無助的鄉(xiāng)愁。當(dāng)代漢語的豐富性,蘊(yùn)涵著新的哲學(xué)可能。如何在延續(xù)中國固有哲學(xué)精神的基礎(chǔ)上,面對當(dāng)代世界展開新的思考,是中國哲學(xué)研究應(yīng)該面對的問題。系列討論“當(dāng)代中國哲學(xué)五人談”圍繞當(dāng)代中國哲學(xué)的問題、形態(tài)、語言等論域中的主題,在闡發(fā)和對話中開啟新的思想可能。

自2016年至今,由北京大學(xué)哲學(xué)系先剛教授主編、北京大學(xué)出版社出版的中文版“謝林著作集”將謝林的一系列經(jīng)典著作首次呈現(xiàn)在學(xué)界公眾眼前,一舉扭轉(zhuǎn)了長期以來漢譯謝林著作的匱乏局面,使德國古典哲學(xué)的“神圣家族”(康德-費(fèi)希特-謝林-黑格爾)的漢譯經(jīng)典文本達(dá)到了某種均衡。隨著這些漢譯著作的不斷面世,謝林在形而上學(xué)、自然哲學(xué)、藝術(shù)哲學(xué)、歷史哲學(xué)、神話哲學(xué)和宗教哲學(xué)等領(lǐng)域的新穎而深刻的哲學(xué)思想引發(fā)了學(xué)界關(guān)注,與當(dāng)代的各種哲學(xué)思潮產(chǎn)生出許多碰撞和交流。2023年6月18日,“當(dāng)代中國哲學(xué)五人談·第五季”邀請先剛教授與北京大學(xué)哲學(xué)系吳增定教授、復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)學(xué)院丁耘教授、北京大學(xué)哲學(xué)系楊立華教授、北京大學(xué)哲學(xué)系吳飛教授圍繞“謝林與當(dāng)代中國”展開了多視野多角度的討論和交鋒。對談由北京大學(xué)哲學(xué)系李猛教授主持。

本季五人談由北京大學(xué)出版社編輯王晨玉、田煒,以及澎湃新聞記者丁雄飛共同整理,經(jīng)作者審定。

弗里德里希·威廉·約瑟夫·馮·謝林(1775.1.27-1854.8.20)

開場白

北京大學(xué)哲學(xué)系教授 李猛

德國古典哲學(xué),可以說不僅是西方哲學(xué),而且是廣義的西學(xué),進(jìn)入中國的最強(qiáng)勁有力的思潮。在德國哲學(xué)進(jìn)入中國的歷程中,最早產(chǎn)生影響的是叔本華和尼采,作為反傳統(tǒng)的資源,他們直接影響了王國維和魯迅。后來是康德哲學(xué)和黑格爾哲學(xué),或是成為中國心學(xué)的對應(yīng)物,或是成為馬克思主義的思想來源。可以說,德國古典哲學(xué)中的這兩位哲學(xué)家,在過去近一百年里對中國現(xiàn)代思想產(chǎn)生了持久而深入的影響。相比而言,處于康德與黑格爾夾縫中的其他德國古典哲學(xué)家就不太受重視,謝林就是長期以來被忽視的一位。

最近七八年,在北京大學(xué)出版社的支持下,北京大學(xué)哲學(xué)系的先剛老師與王丁、莊振華等一批學(xué)者,合力開展了謝林著作集的翻譯,目前已完成十四種,今年還會出版三種,未來將很快有二十多種謝林的主要哲學(xué)著作譯成中文。通過翻譯和介紹,近來謝林哲學(xué)在中國思想界受到越來越多關(guān)注,特別是謝林在中國自己的形而上學(xué)思考,及其與中國哲學(xué)傳統(tǒng)的對話中發(fā)揮了越來越重要的作用。

謝林哲學(xué)與中國文明

北京大學(xué)哲學(xué)系教授 先剛

關(guān)于今天的議題,我覺得可以從一般的層面和特殊的層面兩個(gè)角度來談一談。所謂一般的層面,就是謝林在這里僅僅充當(dāng)一個(gè)例子,如果把他替換成另外一些重要的西方哲學(xué)家,比如柏拉圖、亞里士多德、斯賓諾莎、黑格爾等,我們今天同樣可以暢談一番。而這實(shí)際上是說,一般而言,我們現(xiàn)在研究西方哲學(xué),對于當(dāng)代中國究竟有著什么意義。其實(shí)我們(至少我自己)很少直接思考這個(gè)問題,因?yàn)樽鳛橐幻麑I(yè)工作者,我和任何別的行業(yè)的從業(yè)者一樣,首要的任務(wù)是先把自己的本職工作做好,然后再考慮其他問題。那怎么才算做好本職工作呢?就是去研究各位哲學(xué)家的思想學(xué)說,然后還原到橫向的時(shí)代背景和縱向的歷史聯(lián)系,梳理傳承的線索,體察它們的論戰(zhàn)交鋒,以此驗(yàn)證它們的真實(shí)性和價(jià)值。哲學(xué)和科學(xué)一樣,都要求普遍必然性,也就是說,如果我們在這些哲學(xué)思想里面認(rèn)識到某些真正有價(jià)值的東西,比如什么是“自由”,“無限”和“有限”的真實(shí)關(guān)系是什么,那么我們會把這些東西看作普世的,適用于全人類的,因此不必強(qiáng)調(diào)它們和中國有什么特別的關(guān)系。

但是,我也時(shí)刻意識到,我研究的畢竟是“西方哲學(xué)”,而我是一個(gè)中國人,一名中國學(xué)者。不管我們主觀上是否關(guān)心和強(qiáng)調(diào)這件事情,在客觀上我們的西方哲學(xué)研究已經(jīng)屬于中國思想的一部分,并且早就已經(jīng)逐漸融入中國人的思維方式和精神世界。這件事情我們在歷史上已經(jīng)有一個(gè)現(xiàn)成的最經(jīng)典的例子,就是印度傳來的佛學(xué)最終徹底成為中國精神的一個(gè)極為重要的有機(jī)組成部分,以至于今天沒有人會不把佛學(xué)看作中國哲學(xué)。這也是西方哲學(xué)在中國必須經(jīng)歷的道路,至于對于這個(gè)過程會持續(xù)幾百年,以及應(yīng)當(dāng)以什么具體的方式進(jìn)行,比如是刻意地將西方哲學(xué)與傳統(tǒng)的中國思想糅合起來呢,還是如同黑格爾所說的“理性的狡計(jì)”那樣,主觀上要堅(jiān)持原汁原味的西方哲學(xué),客觀上卻不知不覺地完成了中國化,我覺得這些都是次要的問題,還是做好自己的本職工作就夠了。

以上是從一般的層面來看這個(gè)問題,接下來是從特殊的層面來看,謝林對于中國思想界有什么意義。剛才只是籠統(tǒng)地談西方哲學(xué)如何如何,但我們實(shí)際上都知道,西方哲學(xué)展示出的是一切人對一切人的戰(zhàn)爭,各種哲學(xué)思想經(jīng)常針鋒相對,甚至勢不兩立。典型的有古代巴門尼德和赫拉克利特之爭,柏拉圖和亞里士多德之爭,奧古斯丁和阿奎那之爭,近代的唯理論和經(jīng)驗(yàn)論之爭,當(dāng)代還有大陸哲學(xué)和英美哲學(xué)之爭。現(xiàn)在,這些戰(zhàn)爭全都被移植過來,在中國思想界開辟了第二戰(zhàn)場。這又讓我們想起剛才所說的佛學(xué)的例子,大乘小乘之爭,大乘佛學(xué)里面的空宗有宗之爭,以及更具體的唯識宗、天臺宗、華嚴(yán)宗等等相互之間的論爭,都曾經(jīng)在中國思想界搞得如火如荼。至于最終的勝利者——當(dāng)然,這里的“勝利者”是指最終留下的“主導(dǎo)者”,而那些“失敗者”并沒有被消滅,而是在各自的潛能階次上具有其意義并且發(fā)揮著承載作用——究竟是其中某一方,還是它們之外的異軍突起的已經(jīng)中國化的另一方,這些同樣不依賴于我們的主觀愿望。

德古四大家

這里就可以說到謝林了。謝林屬于我們所說的“德國古典哲學(xué)”(這個(gè)概念的原文意思其實(shí)是“經(jīng)典德國哲學(xué)”),雖然與康德、費(fèi)希特、黑格爾并稱德古四大家,但基于一些客觀原因,他在中國實(shí)際上的影響力遠(yuǎn)不如康德黑格爾。這里又要區(qū)分一般的層面和特殊的層面。一般的層面指整個(gè)德國古典哲學(xué),特殊的層面指謝林哲學(xué)。我對自己的定位,也首先是德國古典哲學(xué)研究者,然后才是謝林哲學(xué)研究者。因此,我們首先是在德國古典哲學(xué)這面旗幟下與其他哲學(xué)流派展開競爭。這件事情上我們是有一些先天優(yōu)勢的,因?yàn)榈聡诺湔軐W(xué)的理性主義精神和大全一體的格局,尤其是它的辯證法精神,即強(qiáng)調(diào)全面地、分層次地、動態(tài)地去處理各種對立和矛盾,在根本上都是與中國固有的傳統(tǒng)思想相契合的。相比之下,那些推崇主觀感覺的經(jīng)驗(yàn)論、把孤立松散的個(gè)體奉為本原的原子論和契約論,還有那種沉浸在個(gè)人意識之內(nèi)的主觀唯心論等哲學(xué)流派,在我們中國就不容易有市場。不僅如此,德國古典哲學(xué)作為馬克思主義欽定的三大來源之一,是有官方背書的,不管怎樣這都在客觀上印證了德國古典哲學(xué)的強(qiáng)大力量,因?yàn)榭v觀古今中外,凡是能成為“官方哲學(xué)”的,無論是儒家,還是柏拉圖哲學(xué)或亞里士多德哲學(xué),都是最偉大的哲學(xué),它們可能在某些方面或某些時(shí)候變得教條化和庸俗化,但其內(nèi)核始終像一團(tuán)永恒的活火,總是能夠浴火重生,開辟新的偉大征程。

這就涉及真正特殊層面的謝林哲學(xué)了。首先需要明確一點(diǎn),即在德國古典哲學(xué)內(nèi)部,其實(shí)只有黑格爾在某種程度上曾經(jīng)享有官方哲學(xué)的待遇,相比之下,康德是被壓制的,而費(fèi)希特和謝林更是幾乎被無視。當(dāng)然,今天的局面正在發(fā)生變化,康德的熱度已經(jīng)超過了黑格爾,費(fèi)希特尤其是謝林比以前更頻繁地出現(xiàn)在人們視野里。甚至這段時(shí)期前前后后的一些“非主流”哲學(xué)也獲得了更多關(guān)注。我認(rèn)為這在總體上是一件好事,因?yàn)榈聡诺湔軐W(xué)應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體而不是僅憑一兩個(gè)代表去融入中國思想。我在謝林研究方面所做的工作,不是抱著一種爭風(fēng)吃醋的心態(tài)非要讓謝林壓倒另外幾位哲學(xué)家,而是希望我們對于德國古典哲學(xué)的了解變得更加飽滿和平衡。實(shí)際上,即使在謝林長期被忽視的時(shí)候,他的很多哲學(xué)思想也悄悄通過黑格爾而被我們吸收了,因?yàn)闊o論從哪方面來看,謝林和黑格爾都堪稱真正的雙子星座,他們的哲學(xué)體系和基本思想是如此之一致,以至于很多文本如果遮住作者名字,你都不知道究竟是謝林還是黑格爾說的。正因如此,熟悉我的朋友都知道,我對謝林和黑格爾是同等鐘愛的。這不是說他倆的哲學(xué)思想就沒有分歧和沖突的地方,但這些都屬于人民內(nèi)部矛盾,所以我們的正確做法是要深入研究和對比,辨析他們各擅勝場的地方,然后進(jìn)行合理的取舍。比如謝林在自然哲學(xué)、藝術(shù)哲學(xué)、宗教哲學(xué)方面是勝過黑格爾的,而黑格爾則在邏輯學(xué)和法哲學(xué)方面更勝一籌,其辯證法精神也比謝林更加一貫和穩(wěn)定。

《藝術(shù)哲學(xué)》,[德]謝林著,先剛譯,北京大學(xué)出版社,2021年1月出版,505頁,158.00元

比如有一個(gè)特別適合今天議題的話題,就是謝林和黑格爾是如何看待中國的。我在十多年前曾經(jīng)寫過一篇相關(guān)文章,今天看來比較粗糙,文本處理方面也不夠完善,但基本思想今天來看也是適用的。大家都知道,黑格爾對中國的整體評價(jià)很低,這是由他的歷史哲學(xué)框架決定的,即在他看來,世界精神是由東往西發(fā)展,最終達(dá)到完滿。但他為什么有這個(gè)框架呢?因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)中國沒有西方的神話、宗教,以及相應(yīng)的哲學(xué)和科學(xué),于是認(rèn)為這些缺陷標(biāo)志著中國的低級和落后地位。但謝林對此的看法是不一樣的,甚至可以說是絕對獨(dú)樹一幟的。謝林那里同樣有一個(gè)世界精神的漫游模式,但在他看來,當(dāng)一個(gè)民族具有神話和宗教,這就恰恰表明這個(gè)民族從屬于一個(gè)由低到高的發(fā)展過程,反之,那些不具有神話和宗教的民族,要么是最低級的(甚至沒有發(fā)展的潛力),要么是最高級的(所謂出道即巔峰,不需要發(fā)展),而中國就屬于后面這種情況。黑格爾說孔子還不如西塞羅,而謝林卻認(rèn)為孔子達(dá)到的理性主義高度是近代西方的啟蒙主義者都望塵莫及的。我們可能會覺得很奇怪,黑格爾和謝林都是依靠一些二手甚至三手的資料獲得關(guān)于中國的零星知識,為什么會得出如此相反的結(jié)論?這除了有謝林獨(dú)具天才慧眼的原因之外,更重要的是,這其實(shí)是一個(gè)基于謝林后期哲學(xué)尤其是神話哲學(xué)而自然而然得出的結(jié)論。當(dāng)然,謝林的這套哲學(xué)對我們的意義不一定是立竿見影式的,但它畢竟豐富了我們的思想武器庫,或許未來什么時(shí)候就激發(fā)起一套偉大的中國哲學(xué)思想。至少有一點(diǎn),它對于樹立我們的民族自信和文化自信是有功效的,而且這些支撐不是來自我們的自吹自擂,而是來自西方最偉大的哲學(xué)家之一。我們知道,還有一些西方哲學(xué)家也比較推崇中國思想,比如沃爾夫很欣賞儒家,海德格爾很推崇老子,但他們所贊賞的僅僅是中國的某一個(gè)哲學(xué)思想或哲學(xué)流派,謝林和他們不一樣的地方在于,他是整個(gè)地從根本上把中國文明放在一個(gè)獨(dú)特的地位,甚至宣稱:人類分為兩種,一種是中國人,另一種是其他人。當(dāng)然,我們不能簡單地陶醉于謝林的這個(gè)結(jié)論,更不需要為此就對謝林感恩戴德,而是應(yīng)當(dāng)站在哲學(xué)的高度,或者說依據(jù)謝林提供的哲學(xué)思維方式(比如神話哲學(xué)),系統(tǒng)地研究和闡發(fā)中國精神的固有結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式。從根本上講,西方傳統(tǒng)的辯證法模式,就是首先有一個(gè)原初的統(tǒng)一體,這個(gè)統(tǒng)一體分裂,分裂之后又重新形成更高的統(tǒng)一體。這個(gè)模式在謝林、黑格爾那里都是一樣的。但是在謝林看來,這個(gè)原初統(tǒng)一體分裂的時(shí)候,成了很多碎片,需要重新拼湊成整體,這是其他民族;同時(shí)也有一個(gè)整全的、飽滿的大塊掉出來,它不需要經(jīng)歷拼湊,本身就自成一個(gè)的整體,這就是中國。不過在我看來,謝林也有一些局限性,因?yàn)樗粡?qiáng)調(diào)了中國的獨(dú)立性和獨(dú)特性,在那個(gè)時(shí)代他沒有預(yù)料到中國還會跟西方世界融合等等。因此我覺得可以接著他來講,即中國不僅僅是一個(gè)獨(dú)特的民族,與所有別的民族抗衡,而且中國一定是引領(lǐng)者。因?yàn)楫?dāng)中國和其他民族形成一個(gè)整體的時(shí)候,我們不是作為某一塊碎片,而是代表著統(tǒng)一的核心,因此將來形成的整體或者總體,一定是由我們中國作為內(nèi)核或者基礎(chǔ)。當(dāng)然,這些是我說的,不是謝林說的,但這恰好體現(xiàn)出謝林對我們的啟發(fā)。目前看來,謝林哲學(xué)在中國學(xué)界的影響還只是剛剛起步,只有當(dāng)它能夠獲得我國學(xué)界的持續(xù)關(guān)注和越來越深入的研究,我們才可以真正期待這樣一件深遠(yuǎn)意義的工作。

《神話哲學(xué)之歷史批判導(dǎo)論》,[德]謝林著,先剛譯,北京大學(xué)出版社,2022年9月出版,344頁,98.00元

《神話哲學(xué)之哲學(xué)導(dǎo)論》,[德]謝林著,先剛譯,北京大學(xué)出版社,2023年8月出版,388頁,108.00元

后期謝林:成為理性

北京大學(xué)哲學(xué)系教授 吳增定

我是做現(xiàn)象學(xué)研究的,德國唯心論,尤其謝林哲學(xué),對我來說一直是空白,后來的一點(diǎn)了解,主要得益于先剛老師。作為業(yè)余愛好者,對于謝林哲學(xué),我主要考慮兩方面的問題:第一,謝林哲學(xué)到底要干什么?謝林面臨什么樣的問題和危機(jī)?他要解決什么問題?第二,謝林的解決方案和另一個(gè)哲學(xué)家,也就是他的“孿生兄弟”黑格爾之間有什么根本區(qū)別?進(jìn)一步來說,謝林對我們今天研究西方哲學(xué)乃至哲學(xué)本身究竟有什么意義?

按照一般的意義講,哲學(xué)要對整個(gè)世界,或者用海德格爾的話說,對存在者整體的存在,給出一個(gè)系統(tǒng)性的解釋。它有點(diǎn)類似電腦的操作系統(tǒng),所有應(yīng)用程序、文檔都要依托這個(gè)操作系統(tǒng)。在笛卡爾之前的西方古代哲學(xué)中,柏拉圖、亞里士多德提供了一種非常經(jīng)典的解釋系統(tǒng),它解釋了世界的本原是什么。但古代哲學(xué)家對世界的解釋缺乏一個(gè)反思性的追問:我對世界的解釋和世界本身到底是不是一致的,是否符合世界本來的樣子?這是笛卡爾在十七世紀(jì)提出來的懷疑。笛卡爾經(jīng)過“普遍懷疑”后,認(rèn)為這種一致性完全是想當(dāng)然的,沒有什么確定性的基礎(chǔ)。自此哲學(xué)變成了一個(gè)新的形態(tài),它必須從“我”開始,從思想、主體、人開始,這是所有近代哲學(xué)的出發(fā)點(diǎn)。這套思維方式一直延續(xù)到康德,變成了一種徹底的主體性哲學(xué)。只討論主體或自我以及它所構(gòu)造的世界,世界本身作為“物自身”被擱置起來了。我覺得謝林作為一個(gè)后康德時(shí)代的哲學(xué)家,實(shí)際上就是要回應(yīng)這個(gè)問題。謝林哲學(xué)的前提必須從笛卡爾哲學(xué)出發(fā),但問題是,如果我們僅僅局限在主觀意識或主體性的世界,就出不去了。因此謝林哲學(xué)必須直面兩個(gè)困難:

第一,說得專業(yè)一點(diǎn),就是主體與客體的關(guān)系,說得日常一點(diǎn),就是人和人所在的世界的關(guān)系,變成了一種完全對立的關(guān)系。我們現(xiàn)代人所在的世界是一個(gè)現(xiàn)代科學(xué)解釋過的世界,純粹的物質(zhì)自然世界,沒有生命、純機(jī)械論的世界,而人作為一個(gè)精神和自由的世界,與之完全對立、分裂,不能統(tǒng)一。

第二,上帝作為彼岸世界的超越者,和包括人在內(nèi)的內(nèi)在世界之間是什么關(guān)系?

如果第一個(gè)問題涉及人與世界的關(guān)系,那么第二個(gè)問題就關(guān)乎內(nèi)在性與超越性的關(guān)系。作為一個(gè)后康德時(shí)代的哲學(xué)家,謝林對第一個(gè)問題的解決方案是把主體或自我與他所在的自然世界完全統(tǒng)一起來。就像先剛老師講的,在經(jīng)過笛卡爾哲學(xué)所造成的人與自然世界的大分裂之后,謝林哲學(xué)試圖在更高層次上把二者重新統(tǒng)一起來,但這不是柏拉圖和亞里士多德式的統(tǒng)一,而是后笛卡爾的、現(xiàn)代式的統(tǒng)一,它以我為前提,從主體出發(fā)。黑格爾有一個(gè)非常經(jīng)典的表述叫“實(shí)體就是主體”,在寬泛的意義上,我認(rèn)為這對謝林哲學(xué)也適用。謝林哲學(xué)的出發(fā)點(diǎn)確實(shí)是意識,但最終還是要回到大一統(tǒng)的本原一體。我認(rèn)為整個(gè)德國唯心論都有這樣的傾向:把分裂的現(xiàn)代世界統(tǒng)一起來,重建一種更高的統(tǒng)一性。

那謝林和黑格爾有什么不一樣?黑格爾也把笛卡爾的我思或主體作為出發(fā)點(diǎn),也強(qiáng)調(diào)實(shí)體就是主體,但是他展開的方式是一種理性的辯證法,也就是說,本原或絕對精神是以一種合乎理性或邏輯的方式辯證地自我展開的。自然世界同樣是絕對精神的一個(gè)發(fā)展階段,但它本身是絕對精神的一種否定或異化,是一個(gè)潛在的階段,只有經(jīng)過不斷的自我否定,精神才能否定、超越或揚(yáng)棄自然,到達(dá)一種絕對精神,實(shí)現(xiàn)自我統(tǒng)一。黑格爾的哲學(xué)精神,用《法哲學(xué)原理》里那句非常經(jīng)典的話來說就是,“凡是現(xiàn)實(shí)的就是合乎理性的,凡是合乎理性的就是現(xiàn)實(shí)的”。謝林哲學(xué)也是要追求現(xiàn)代哲學(xué)意義的統(tǒng)一性。但我覺得,與黑格爾相比,謝林遇到了一個(gè)非常棘手的問題。謝林會問,黑格爾的理性、這套辯證法系統(tǒng)究竟是從哪兒來的?他在后期將此表述為這樣一個(gè)問題:為什么有東西存在,而不是什么都沒有?簡單講,黑格爾認(rèn)定絕對精神的展開過程能夠給包括自身在內(nèi)的整個(gè)世界一個(gè)總體性的解釋,即世界為什么是這個(gè)樣子。但是,謝林反過來問:這個(gè)“為什么”本身是為什么,為什么要有這個(gè)“為什么”,這個(gè)“為什么”從哪來?我覺得這就是謝林和黑格爾分道揚(yáng)鑣的地方,也是整個(gè)謝林后期哲學(xué)要解決的問題。謝林認(rèn)為,精神本身確實(shí)是理性的,但是,這個(gè)理性并非一蹴而就,而是要從某種不可名狀或“不可預(yù)思”之物,或者說從某種前理性、沒有根據(jù)的東西(Ungrund),也就是沒有“為什么”的東西,一步一步地發(fā)展成為理性。從《自由論文》開始,一直到后期的神話哲學(xué)、啟示哲學(xué),謝林的思考都貫穿著這個(gè)思路。

《論人類自由的本質(zhì)及相關(guān)對象》,[德]謝林著,先剛譯,北京大學(xué)出版社,2019年1月出版,300頁,79.00元

《啟示哲學(xué)導(dǎo)論》,[德]謝林著,王丁譯,北京大學(xué)出版社,2019年4月出版,300頁,78.00元

我下面轉(zhuǎn)到謝林與當(dāng)代哲學(xué)的關(guān)系。我們一般把黑格爾哲學(xué)體系的終結(jié)看成是當(dāng)代哲學(xué)的標(biāo)志。關(guān)于這一點(diǎn),最經(jīng)典的說法來自卡爾·洛維特。他說,1831和1832年,黑格爾和歌德這兩位偉大的天才先后去世,標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的終結(jié),因?yàn)樗麄兌即砹爽F(xiàn)代世界的精神統(tǒng)一性。自他們之后,這個(gè)統(tǒng)一性開始破裂了。對精神統(tǒng)一性的攻擊要么來自尼采,要么來自馬克思,要么來自克爾凱郭爾,然后是海德格爾,直到二十世紀(jì)后半期的后現(xiàn)代主義。先剛老師極不喜歡這種破裂性,他稱之為浪漫主義,其實(shí)就是精神的碎片化。各家各派把批判的矛頭對準(zhǔn)黑格爾,黑格爾認(rèn)為這個(gè)世界是合乎理性的,眾人批評說,他沒有解釋這個(gè)理性是怎么來的。恰恰在這種情況下,我們會發(fā)現(xiàn),謝林哲學(xué)有巨大的意義。因?yàn)橹x林后期二三十年,都在思考一個(gè)問題:理性如何以及為什么成其為理性。正是在這一點(diǎn)上,謝林不僅與黑格爾有很大分歧,而且也非常不同于海德格爾,更不同于二戰(zhàn)后的后現(xiàn)代主義哲學(xué)家。他雖然反對黑格爾式辯證法意義上的理性,但并不認(rèn)為世界的本原是一種完全非理性的東西,如本能、情緒、意識形態(tài)或權(quán)力意志。謝林的意思是,理性最初并不是某種完全理性的東西,但它自身有一種成為理性的意愿,它不斷地生成,最后成為理性。所以謝林也講精神、絕對者、上帝,但他特別清楚地告訴我們,這些本身是有生命的,是一種活的精神;他也講理性,但這個(gè)理性是自身成其為理性的理性,不是被獨(dú)斷地設(shè)定的理性。我覺得,謝林這個(gè)思想,在理性主義哲學(xué)甚至哲學(xué)本身都飽受質(zhì)疑的情況下,有特別大的啟發(fā)。因?yàn)樗瓤梢哉劺硇裕部梢哉劺硇灾髁x哲學(xué),談精神的統(tǒng)一性,卻又避免了易受人攻擊的黑格爾式理性主義。

最后我想說,在黑格爾和謝林之間,我和先剛老師價(jià)值取向不太一樣,我是旗幟鮮明喜歡謝林的。當(dāng)然這可能是因?yàn)槲覍诟駹柡椭x林都不太懂,所以才可以無知者無畏地說我喜歡誰。

謝黑之爭、力量哲學(xué)與王船山

復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)學(xué)院教授 丁耘

中國學(xué)術(shù)界的經(jīng)典翻譯工作這些年非常繁榮。撇開先剛老師的譯作,我們還可以看到這樣幾種系列:劉小楓教授主持的和熊林教授獨(dú)立翻譯的兩個(gè)版本《柏拉圖全集》,陳越教授主編的“精神譯叢”,張卜天教授主持并翻譯的“科學(xué)史譯叢”。這是這幾年很突出的成果,老一輩的《胡塞爾文集》《海德格爾文集》《尼采全集》,更早的《亞里士多德全集》《康德著作集》就不必講了。在這樣一個(gè)情形下,《謝林文集》的出版依然有不能掩蓋的耀眼光芒。就此我想說四句話:

第一,先剛《謝林文集》的翻譯,以及他對黑格爾《精神現(xiàn)象學(xué)》《邏輯學(xué)》的重譯,也包括韓林合對《純粹理性批判》的重譯,可能是北大哲學(xué)系外國哲學(xué)學(xué)科這幾年在中國學(xué)術(shù)思想史上做出的一個(gè)比較大的貢獻(xiàn)。悲觀一點(diǎn)看,可能是我目力所及能留給未來的最后的大貢獻(xiàn)。

先剛譯黑格爾《精神現(xiàn)象學(xué)》,人民出版社,2015年7月出版

第二,先剛老師是當(dāng)代的譯經(jīng)大德。古代能做這種工作的人都很了不起,佛教界人士是要給佛典翻譯者磕頭的。佛典翻譯在相當(dāng)大的程度上重塑了中國人的思維方式和術(shù)語系統(tǒng),影響了很多代,而現(xiàn)在這樣重要的經(jīng)典翻譯工作,居然不那么受重視。

第三,謝林和黑格爾著作的翻譯是西學(xué)中國化、西方哲學(xué)中國化道路上的里程碑事件。

第四,謝林著作的翻譯重新激活了德國古典哲學(xué)遺產(chǎn),其影響溢出了狹隘的專業(yè)領(lǐng)域。現(xiàn)在一些不同學(xué)科背景的年輕人自發(fā)組織在一起讀謝林,有點(diǎn)我們這一輩一起讀海德格爾之景象重現(xiàn)的意思。

這就要讓我們回過頭來冷靜想一想,為什么謝林能帶來這么強(qiáng)的刺激,這樣的刺激只有在二十年前海德格爾著作翻譯和流傳時(shí)才能看到。謝林不是孤立的點(diǎn),他帶來了重新系統(tǒng)理解從古到今的西學(xué)整體的另一種框架、另一個(gè)可能性,而且是一個(gè)非常確定的可能性。所以這不是孤立著作的譯介,不是所謂前沿研究文獻(xiàn)的譯介可以取代的。這個(gè)重要性可能要再過兩三代人后才能給予公正客觀的評價(jià)。

接下來我從個(gè)人研究的角度談一談謝林哲學(xué)的意義。老一輩學(xué)者,比如李澤厚先生曾拋給中國哲學(xué)界一個(gè)問題:要康德還是要黑格爾?其實(shí)我們這一輩目前還糾結(jié)在這個(gè)問題上。我想新一代可能會提另外一個(gè)問題:要謝林還是要黑格爾?這樣提問不是說就得非此即彼,而是說關(guān)注謝林和黑格爾的差異,比起關(guān)注康德和黑格爾的差異,可以打開一個(gè)更廣闊的思想空間。康德和黑格爾的分歧還在近代哲學(xué)之內(nèi)。如果說康德哲學(xué)體現(xiàn)了分裂,但他也平衡——盡管不是整合——了所有的分裂。他照應(yīng)到了知識、信仰、道德、政治、審美,提供了一個(gè)精妙的、面面俱到的、維持著脆弱平衡的體系,最大地滿足了現(xiàn)代性的各方面要求。就此而言,康德現(xiàn)在又受追捧,甚至成了英語國家最重視的歐陸哲學(xué)家,有其客觀理由。康德哲學(xué)出現(xiàn)后,他的下一代便試圖突破這個(gè)八面玲瓏的平衡,重新整合一個(gè)建立在一本之上的體系,這也是為什么德國古典哲學(xué)能在那么短的時(shí)間里獲得如此輝煌的成就。黑格爾有強(qiáng)烈的打通古今、整合基督教和現(xiàn)代科學(xué)的意圖,謝林同樣如此。所以謝黑之爭已經(jīng)不是近現(xiàn)代哲學(xué)問題可以籠罩的,它刺激我們重新理解全部的西方哲學(xué)傳統(tǒng)。

就西方哲學(xué)來說,如果說柏拉圖是一個(gè)傳統(tǒng),亞里士多德是另一個(gè)傳統(tǒng),那可能謝林更接近于柏拉圖,黑格爾更接近于亞里士多德。西方哲學(xué)最重要的問題可以用兩對概念來概括:一是“太一”與“存在”,有的翻譯成“一”與“是”,一是“存在”和“思維”,有的翻譯成“思有”。在這兩個(gè)最基本的問題上,亞里士多德首先合并了一的問題和存在的問題:《形而上學(xué)》第四卷他討論了他老師柏拉圖的一的問題后,就把它歸并到存在問題當(dāng)中去了,他不認(rèn)可有獨(dú)立的太一問題。第二是統(tǒng)合了思和有。亞氏的統(tǒng)合不是在巴門尼德提的那個(gè)思有相同性、同一性的意義上統(tǒng)合,而是基于目的因和思想自身結(jié)構(gòu)的統(tǒng)合,論證努斯就是第一實(shí)體。努斯和第一實(shí)體即思和有的變形。對于思有的這一處理是為黑格爾所接受的,但后者有自己的表述方案。在黑格爾那里,思有同一是一個(gè)自身分裂又返回自身的歷程,這個(gè)歷程就是絕對精神的全部內(nèi)容。

謝林則非常明確擁有柏拉圖與柏拉圖主義傳統(tǒng)的基本洞見。他首先分開了一和存在,其次分開了存在和思(他有個(gè)著名說法是“不可預(yù)思之在”),第三分開了意志與思維,且將意志置于思維之上。而黑格爾是把意志和思維等量齊觀的(關(guān)于這一點(diǎn)最明晰的表述在《法哲學(xué)原理》的導(dǎo)論中)。一與存在的分合關(guān)系是謝林批判整個(gè)本體論證明的立足點(diǎn)。從太一論看,本體論證明已經(jīng)塞入了一個(gè)自己沒有意識到的前提——不加反思地把一與存在聯(lián)系了起來。關(guān)于自由、必然這些問題的討論,從一與存在的分合關(guān)系看,一目了然。這就是柏拉圖的著名說法:一超越于存在,善超越于存在和實(shí)體。同時(shí)謝林又堅(jiān)持一條中世紀(jì)晚期經(jīng)院哲學(xué)的基本洞見,強(qiáng)調(diào)意志超越思維和理性。謝林和黑格爾在細(xì)節(jié)上的異同舉不勝舉,大處的、最根本的差別在我看來就是以上三條。這是謝林的返本開新(我不喜歡說“德國古典哲學(xué)的終結(jié)”或“完成”,這把謝林的意義說小了)。所謂“開新”是說他影響了黑格爾之后,從馬克思主義、唯意志論,到存在主義等一系列反黑格爾思潮。說“返本”,意思是謝林這么做不是孤立的,而是處在一個(gè)傳統(tǒng)的脈絡(luò)中。這是一條由埃克哈特、庫薩的尼古拉、波墨、布魯諾,以及謝林身后的海德格爾構(gòu)成的線索,其突出特征是超越理性(根據(jù))或超越努斯去認(rèn)識神的無限性。

在此之外,我想特別提出另外一條線索:力量哲學(xué)。所謂“力量”希臘語是δ?ν?μι?,拉丁文是potentia,德文是Macht,英文是power,在謝林的著述中就是Potenz。這就是先剛教授翻譯成“潛能階次”的概念。近代以來,構(gòu)成這一哲學(xué)線索的人物是斯賓諾莎、萊布尼茨、謝林,之后是馬克思和尼采。在謝林的很多具體的哲學(xué)工作,比如《自由論》里,頭等任務(wù)不是處理笛卡爾、康德,甚至不是回應(yīng)黑格爾,而是統(tǒng)合斯賓諾莎和萊布尼茨。力量哲學(xué)不管是作為馬克思的“生產(chǎn)力”,還是作為尼采的“權(quán)力意志”,對黑格爾之后的西方哲學(xué)有重要的意義,至今這個(gè)傳統(tǒng)仍然活躍著,為我們重新理解中國哲學(xué)也提供了重要借鑒。

丁耘著《道體學(xué)引論》,華東師范大學(xué)出版社,2019年8月出版

我在《道體學(xué)引論》里提過一個(gè)概念“判攝”。馮友蘭先生說,我們中國哲學(xué)有心學(xué)和理學(xué),而西方哲學(xué)無非也是心學(xué)和理學(xué),柏拉圖就是理學(xué),康德就是心學(xué)。馮先生的判斷非常了不起,我想做一點(diǎn)補(bǔ)充和推進(jìn):中國哲學(xué)還有氣論,與心學(xué)、理學(xué)鼎足而三。西方哲學(xué)里近似氣論的線索就是力量哲學(xué)。反過來講,如果要在西學(xué)傳統(tǒng)里找一些標(biāo)識性的概念去解釋中國哲學(xué)的“氣”,沒有比power、δ?ν?μι?這一系更貼合的,盡管肯定也有微妙和關(guān)鍵的差異。就此來看,德古四家的面目非常清楚:康德、費(fèi)希特像心學(xué),黑格爾似理學(xué),謝林接近于氣論。謝林標(biāo)志著從力量去理解終極實(shí)在、神人自然,特別是歷史的努力。而且謝林是晚出的,特別他的晚期哲學(xué),是在德古另三家這些“理學(xué)”“心學(xué)”的集大成者都過去以后,回到力量哲學(xué)的脈絡(luò)上來。因而謝林在哲學(xué)史的位置相當(dāng)于王夫之,當(dāng)然不是說他們義理一一對應(yīng)。船山對中國的近現(xiàn)代的思想史、政治史、社會史都有深遠(yuǎn)的影響,雖然有時(shí)候這些影響被遮蔽住了。他也是中國哲學(xué)繼朱熹以后又一座高峰,要全面、深刻地解釋他非常有難度。船山的思想力量遠(yuǎn)沒有被窮盡,謝林同樣如此。而對我個(gè)人來說,太一學(xué)和力量哲學(xué)之間的關(guān)系,就相當(dāng)于道體學(xué)和氣論的關(guān)系。

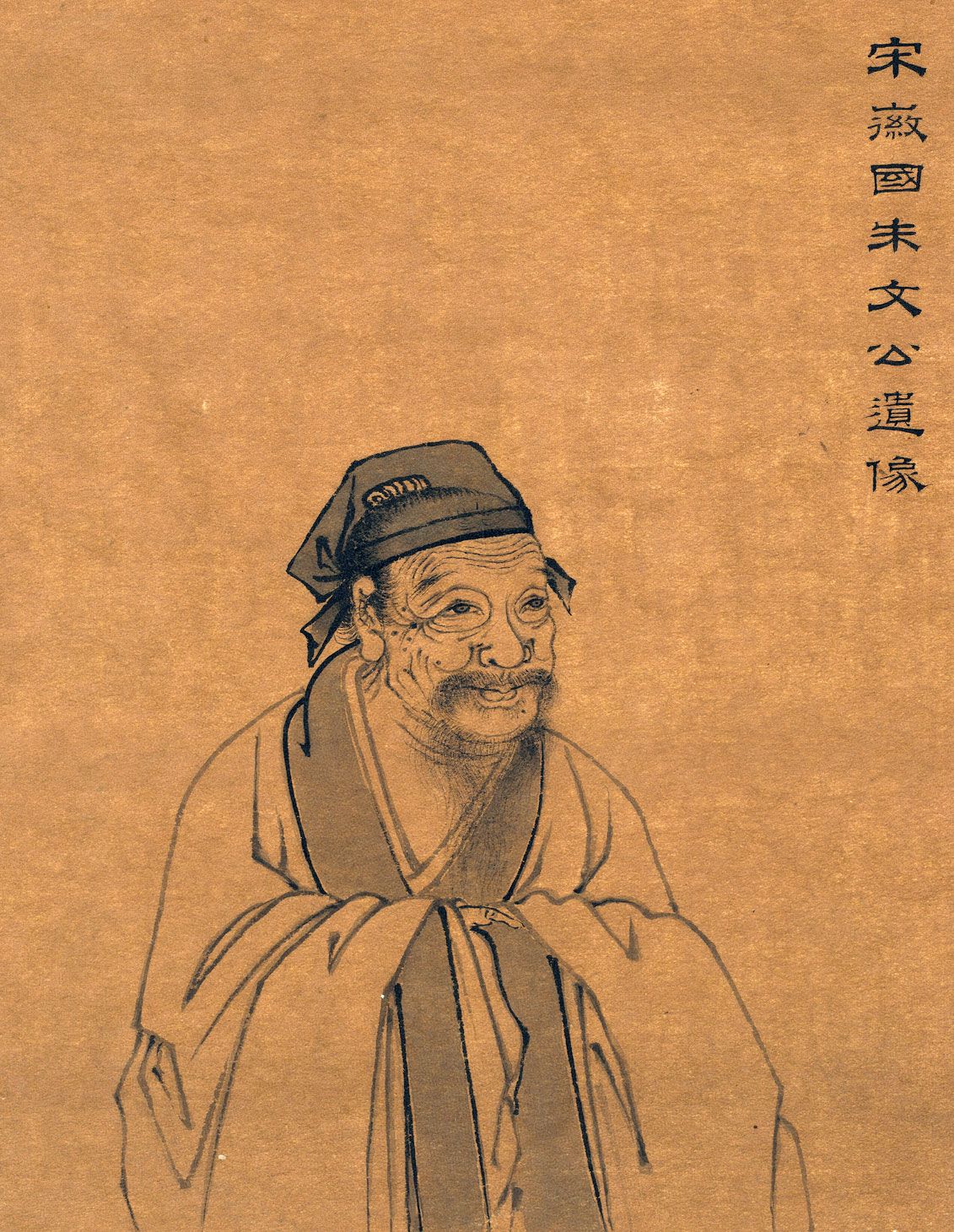

王夫之

偶然性與必然性,或謝林與朱熹

北京大學(xué)哲學(xué)系教授 楊立華

對于德國古典哲學(xué),我連業(yè)余都不算,只是個(gè)忠實(shí)的讀者,因此只能講一些自己閱讀過程中的體會。我認(rèn)為頂尖的西方哲學(xué)史著作有二:一是黑格爾的《哲學(xué)史講演錄》。不過就像黑格爾說,為了孔子好,最好不要把《論語》翻譯成德文,我們也可以仿照說,為了黑格爾好,最好把他書里涉及東方哲學(xué)的部分刪掉。另一部就是我更喜歡的謝林的《近代哲學(xué)史》。讀這本書時(shí)我總感慨,怎么有這么簡潔、凝練的哲學(xué)史論著,有點(diǎn)像八大山人的字,枯枝瘦干,花葉皆無,沒有一點(diǎn)枝節(jié),全在關(guān)鍵處。《近代哲學(xué)史》給謝林自己的哲學(xué)大概只有三十頁不到,給黑格爾哲學(xué)五十頁,給英國經(jīng)驗(yàn)論零頁。它從笛卡爾開始,然后是斯賓諾莎、萊布尼茨、沃爾夫,直接到康德、費(fèi)希特,以及他自己的《先驗(yàn)唯心論體系》——這本那么重要,也只留了幾頁——隨后講他的自然哲學(xué)。我認(rèn)為《先驗(yàn)唯心論體系》是我讀過的哲學(xué)寫作上最完美的著作,謝林自己之所以沒那么重視,我猜測可能因?yàn)樗诤艽蟪潭壬线€是費(fèi)希特的延伸,還在“我思”層面上思考。從謝林對近代哲學(xué)史的描述看,他后來把重點(diǎn)放在了笛卡爾的上帝存在證明,這在整個(gè)《近代哲學(xué)史》里占了非常大篇幅,以至于跟整本書的敘述不成比例了。令人驚訝的是,黑格爾《哲學(xué)史講演錄》同樣對上帝存在的證明極為關(guān)注。

《近代哲學(xué)史》,[德]謝林著,先剛譯,北京大學(xué)出版社,2016年3月出版,376頁,78.00元

謝林認(rèn)為,笛卡爾的上帝存在證明不對,他不能證明上帝存在,而只證明了如果上帝存在,上帝必然是一個(gè)必然性的存在。說上帝必然存在,和說上帝是必然性的存在,是完全不同的。笛卡爾論證的麻煩在于,上帝作為必然性的存在,也就意味著是盲目的存在,這就等于否定了偶然性,導(dǎo)致失去了自由。所以到謝林講自己的自然哲學(xué)的時(shí)候,他說他的起點(diǎn)是一個(gè)肯定性的無限主體,進(jìn)一步,他要把自己外化或者說客觀化,繼而在潛能階次上進(jìn)一步提升。其實(shí)在潛能階次上提升的講法,已經(jīng)和黑格爾相當(dāng)一致了,但謝林認(rèn)為黑格爾的起點(diǎn)是非現(xiàn)實(shí)的對立,也就是說后者所謂存在、無、轉(zhuǎn)變是純粹抽象的,并且不是真實(shí)的對立。這里能看出哪怕在黑格爾去世兩年后,謝林心中依然有不忿。黑格爾說純粹的存在就是“無”,謝林說他沒有解釋清楚“是”是什么。黑格爾邏輯學(xué)的終點(diǎn)是絕對者,謝林質(zhì)疑絕對者有什么必要把自己外化為自然界,再經(jīng)過自然哲學(xué)和精神哲學(xué)回到大全整體去。我的體會是,黑格爾的邏輯學(xué)其實(shí)也是上帝存在證明,他用概念自身運(yùn)動的邏輯展開,達(dá)到了他認(rèn)為笛卡爾沒有達(dá)到的那個(gè)上帝存在證明的終點(diǎn)。謝林有一個(gè)比喻:作為起點(diǎn)的無限主體,就像站在一個(gè)斜坡上,要么不動,如果開始動,就不斷地會按照一個(gè)必然性前進(jìn)。但在這個(gè)斜坡比喻開頭,就有一個(gè)謝林必須安頓的偶然性,安頓這個(gè)偶然性就是安頓主體和自由。

《全部哲學(xué)尤其是自然哲學(xué)的體系》,[德]謝林著,莊振華譯,北京大學(xué)出版社,2023年9月出版,548頁,158.00元

在謝林的整個(gè)推進(jìn)中,我感覺他的焦慮在于上帝的必然性的存在。在他看來,作為起點(diǎn)的主體不能是一個(gè)必然性的存在。他十分精彩地寫道,作為起點(diǎn)的肯定性的無限主體,無論如何不可能完全被客體所吸納,變成純粹的客體,如此才能導(dǎo)致它不斷推進(jìn)到新的潛能階次,最后達(dá)到完全不能被客體化的精神的終極展開。我讀謝林、黑格爾、海德格爾不是為了做中西哲學(xué)的比較,而是真的是想找答案,但實(shí)際收獲的卻是更多疑惑。因?yàn)樽鳛槠瘘c(diǎn)的主體或?qū)嶓w的那個(gè)盲目的必然性,恰恰是中國哲學(xué)中的天理、天道或理本體的根本特征,為什么中國哲學(xué)里沒有相關(guān)的思考?丁耘兄講謝林哲學(xué)有點(diǎn)類似于宋明理學(xué)中的氣本論,可以把他類比為王船山,我還沒有完全領(lǐng)會。我個(gè)人覺得,謝林哲學(xué)根本上還是可以和朱子的天理觀、理本體相互發(fā)明,只是中國哲學(xué)的根底里是不會焦慮的,反倒會強(qiáng)調(diào)這個(gè)盲目性和必然性。牟宗三先生講,朱子的天理是只存有不活動的,對此我多年來都不以為然,因?yàn)槿绻沁@樣,天理這個(gè)虛構(gòu)對整個(gè)體系的建立完全是多余的,就應(yīng)該被奧卡姆剃刀剃掉。我閱讀謝林時(shí)一直在思考他對起點(diǎn)的偶然性的強(qiáng)調(diào):無限的主體可以不存在,可以停留在斜坡的頂點(diǎn),不往前去,但只要踏入斜坡,此后的一切潛能階次的展開都是必然的。潛能階次的展開由必然性推動,但在起點(diǎn)要保留偶然性。

朱熹

朱子討論過天地有心無心的問題,因?yàn)椤兑讉鳌防镏v“復(fù)其見天地之心”,朱子關(guān)于這個(gè)問題的思想,是不是包含了與謝林哲學(xué)對話的可能?但總體而言,在朱子的哲學(xué)里,理本體無論如何是必然性和應(yīng)然性的統(tǒng)一。朱子說“天運(yùn)之當(dāng)然”,天運(yùn)為什么當(dāng)然?這里有很多值得深入思考的東西。我的困惑激發(fā)著我自己在研究朱子、王船山的同時(shí)不斷思考,希望能形成某種真正意義上的相互激發(fā)和映照的關(guān)系。很多年前丁耘兄在一篇文章里講,哲學(xué)問題一定是普遍的,并且對哲學(xué)問題的思考也具有跨越不同語言和不同文明的普遍性。這對我有非常大的影響。幾乎所有人都不得不處在某種自我障蔽中,有的時(shí)候甚至?xí)兂梢环N障眼法:如此明白的東西就是看不見。

基督教與永恒時(shí)間

北京大學(xué)哲學(xué)系教授 吳飛

2005年,我和先剛老師同時(shí)回到北大哲學(xué)系的時(shí)候,我是通過他才知道當(dāng)前德國古典哲學(xué)研究的一個(gè)看法:謝林,而不是黑格爾,才是德國古典哲學(xué)的終結(jié)者。后來讀先剛老師的書,發(fā)現(xiàn)他其實(shí)并不特別贊同這個(gè)說法。再后來陸續(xù)讀謝林譯作,基本上是在先剛老師《永恒與時(shí)間——謝林哲學(xué)研究》和《哲學(xué)與宗教的永恒同盟:謝林〈哲學(xué)與宗教〉釋義》這兩本書的指引之下來理解謝林的。前面幾位老師已經(jīng)呈現(xiàn)出進(jìn)入謝林的很多路徑,就像先剛說的這是一個(gè)戰(zhàn)爭狀態(tài),幾乎每個(gè)人和每個(gè)人都不同。我相信謝林的翻譯肯定會對未來的中國哲學(xué)有深遠(yuǎn)影響,但影響會在什么方面,可能還不確定。

回顧最近一百多年的哲學(xué)史,王國維接受叔本華、尼采的時(shí)候,或許還是出于個(gè)人興趣,因?yàn)檫@兩位哲學(xué)家和他關(guān)注的問題、和他的精神氣質(zhì)非常契合。但后面為什么德國哲學(xué)會在現(xiàn)代中國哲學(xué)體系的構(gòu)造中,得到那么多中國哲學(xué)家的偏愛?估計(jì)不止官方的原因,對康德和黑格爾的重視從民國時(shí)就開始了,偏愛歷史問題、國家問題、辯證法的學(xué)者會非常喜歡黑格爾,至于康德學(xué)說,按我理解,基本就是現(xiàn)代西方自由主義的意識形態(tài),所以備受追捧也很容易理解。而未來對謝林的解釋,也就是他參與中國自身哲學(xué)體系構(gòu)造的方式,除了會有多種可能性,肯定也和以前康德、黑格爾進(jìn)入中國哲學(xué)的方式非常不同。在浩瀚、漫長的西方哲學(xué)史中,選一個(gè)喜歡的人,借助他來建構(gòu)一個(gè)中國哲學(xué)體系的時(shí)代恐怕已經(jīng)過去了。如今總要先對西方哲學(xué)傳統(tǒng)有一個(gè)總體判斷,在此基礎(chǔ)上,再用某家來解釋中國的思想,于是,這種解釋便不是簡單的文明比較或哲學(xué)體系使用,而會關(guān)涉對于文明大勢,以及哲學(xué)普遍問題的理解。

先剛著《哲學(xué)與宗教的永恒同盟:謝林〈哲學(xué)與宗教〉釋義》,北京大學(xué)出版社,2015年1月出版

《哲學(xué)與宗教》,[德]謝林著,先剛譯,北京大學(xué)出版社,2017年1月出版,380頁,80.00元

先剛老師的兩本書,一本關(guān)于時(shí)間和永恒的問題,一本關(guān)于宗教和哲學(xué)關(guān)系的問題,我不好說這兩個(gè)問題在謝林體系中的位置,但是我想,對于我們判斷西方哲學(xué)傳統(tǒng)的大勢走向,它們都是非常根本的問題。就這兩個(gè)問題而言,我從先剛老師這里學(xué)到很多,同時(shí)也有和他對話的地方。先說宗教和哲學(xué)的關(guān)系。我非常關(guān)注基督教傳統(tǒng),當(dāng)然用意是盡可能清除我們哲學(xué)理解中自覺不自覺的基督教因素。我認(rèn)為前輩學(xué)者在接受康德或黑格爾的體系時(shí),因?yàn)閷ξ鞣秸軐W(xué)的總體大勢沒有像現(xiàn)在這樣的全面把握,對其中或隱或顯的基督教思想殘余、基督教傳統(tǒng)因素,沒有特別的警惕。先剛老師在他的書和很多文章里,非常自覺地試圖澄清謝林的宗教哲學(xué)面相。我們通常理解的謝林哲學(xué),肯定很接近于基督教,特別是他后期大量討論基督教問題,使用非常明顯的基督教概念和命題,但先剛老師在很多地方都用獨(dú)特的先剛式語言撇清謝林和一神教傳統(tǒng)、猶太基督教傳統(tǒng)的關(guān)系。在這個(gè)問題上,坦率地說,我有一些疑問。盡管我們常說,哲學(xué)家所講的是“哲學(xué)的上帝”,而不是“宗教的上帝”,但是“哲學(xué)的上帝”畢竟也是“上帝”,如果沒有基督教傳統(tǒng),怎么會有上帝存在證明這樣的哲學(xué)問題呢?我們在接受謝林哲學(xué)思想的同時(shí),對于他的體系中至少表面看來非常明顯的基督教因素,包括先剛老師沒那么喜歡,但哲學(xué)界非常重視的《自由論文》,以及二元論的問題,都需要有更深入的考慮。

先剛著《永恒與時(shí)間——謝林哲學(xué)研究》,商務(wù)印書館,2008年7月出版

另一方面,我認(rèn)為“永恒與時(shí)間”也是現(xiàn)代中國哲學(xué)在接受西方哲學(xué),以及用西方哲學(xué)來解釋中國傳統(tǒng)的過程中長期忽視的一個(gè)問題。謝林不斷強(qiáng)調(diào),任何哲學(xué)問題的思考要以時(shí)間問題為開端,從時(shí)間問題入手。剛才先剛老師談到,謝林有一個(gè)非常類似于黑格爾的歷史哲學(xué),歷史哲學(xué)的基礎(chǔ)是對于時(shí)間的理解。謝林的時(shí)間理解既有很多地方不同于康德,也與奧古斯丁以來對時(shí)間和永恒的理解非常不一樣,比如他不斷重新解釋過去,而不是像以前的傳統(tǒng)那樣解釋現(xiàn)在。二十世紀(jì)的西方時(shí)間哲學(xué)大致分成兩派,一派是現(xiàn)在主義(presentism),一派是永恒主義(eternalism),至今仍有非常多的爭論。謝林的一些說法給我非常大的啟發(fā),比如他在《世界時(shí)代》里說,每個(gè)事物在自身之內(nèi)都有一種其專有的內(nèi)在的時(shí)間,沒有任何一個(gè)物具有一種外在的時(shí)間。這里謝林對康德的主觀時(shí)間不是普遍的(而是有限的)主觀性有非常深刻的批判,先剛老師在書里也強(qiáng)調(diào)了此處的重要性。我認(rèn)為這個(gè)地方應(yīng)該既不同于康德,可能也不同于黑格爾。我們現(xiàn)在講中國自己的哲學(xué)不可能不引入時(shí)間問題,但在迄今為止的中國哲學(xué)建構(gòu)中,除了張祥龍老師,很少有人特別深入地進(jìn)入時(shí)間哲學(xué)問題的思考,并且由時(shí)間哲學(xué)問題來建構(gòu)歷史哲學(xué)。我想謝林這個(gè)地方或許是我們從中國的角度理解時(shí)間問題和歷史哲學(xué)問題的一個(gè)可能的出發(fā)點(diǎn)。

《世界時(shí)代》,[德]謝林著,先剛譯,北京大學(xué)出版社,2018年3月出版,530頁,118.00元

評議

李猛

先剛老師的發(fā)言有個(gè)非常辯證的結(jié)構(gòu),先講了西方哲學(xué)在中國碎片化的斗爭,最后又歸結(jié)到謝林對中國文明的看法——中國文明內(nèi)在的某種統(tǒng)一性。其實(shí)不只是面對中國思想,在研究西方哲學(xué)時(shí),能不能像德國古典哲學(xué)一樣,致力于追求一個(gè)更加一體性、整全性的理解,把破裂的碎片恢復(fù)為一個(gè)整體,也是我們面對的一個(gè)重要挑戰(zhàn),這也是西方哲學(xué)研究一個(gè)更大的抱負(fù)。

吳增定老師是在整個(gè)現(xiàn)代哲學(xué)的大脈絡(luò)里定位謝林哲學(xué)。如果以1640年左右,笛卡爾《第一哲學(xué)沉思》(1641)和霍布斯的《論公民》(1642)出版作為開端,到剛才說的1831年黑格爾去世,代表德國思想的黃金時(shí)代結(jié)束,現(xiàn)代哲學(xué)的巔峰有近兩百年的歷史,或者更短一點(diǎn),從1781年康德的《純粹理性批判》第一版出版,到1804年康德去世,這時(shí)包括黑格爾在內(nèi)的各家主要體系都已完成,德國哲學(xué)經(jīng)歷了最輝煌的兩代人,西方歷史上大概只有伯里克利時(shí)代的雅典可以相提并論。也就是說,在非常有限的時(shí)間,涌現(xiàn)了一大批在之后兩百年都在被人們消化的精神遺產(chǎn),在這兩個(gè)歷史進(jìn)程中,謝林占據(jù)了什么位置,吳老師給了精要的概括。

這里的關(guān)鍵是,謝林如何回應(yīng)笛卡爾使主體和世界分裂以后帶來的哲學(xué)后果。這一分裂在康德的批判哲學(xué)中被深化了,康德一直想克服這一分裂,從第一批判開始,他就有一個(gè)邁向形而上學(xué)的計(jì)劃,結(jié)果一個(gè)批判接一個(gè)批判寫,但從批判走向形而上學(xué)這一步始終沒有完成。康德之后德國哲學(xué)的超新星爆發(fā),正來自對康德遺產(chǎn)的吸收和克服,謝林哲學(xué)在很大程度上是作為后康德哲學(xué)努力的方向。就像吳老師說的,我們熟悉的是從康德走向黑格爾的哲學(xué)史敘事,把從康德到黑格爾的發(fā)展看作一個(gè)理性必然的完成。謝林提供了從圓圈逃逸的一個(gè)箭頭,提供了德國哲學(xué)對自由、無條件、同一性等問題新的思想可能性,他也有對統(tǒng)一性的追求,卻不同于我們熟悉的黑格爾路線。

丁耘老師從西方哲學(xué)整體的脈絡(luò),圍繞古代哲學(xué)“一”與“存在”、“思”與“有”的基礎(chǔ)問題,判定了柏拉圖、亞里士多德傳統(tǒng),以及德國哲學(xué)里謝林和黑格爾不同的后康德路線的核心分歧。丁老師的分析讓我們意識到,謝林不僅提供了一個(gè)把握整個(gè)西方思想的新支點(diǎn),對我們推進(jìn)中國形而上學(xué)的思考、規(guī)劃未來中國哲學(xué)的方向也非常重要。丁老師這些年很重視太一的思想,這也是為什么晚期謝林比較能引起他的共鳴,其實(shí)他這里闡述的太一不是靜態(tài)的、固定化的,也不是黑格爾式的辯證,它和整個(gè)現(xiàn)代思想有積極活躍的對話,這也體現(xiàn)在丁老師關(guān)于氣論的研究。就德國古典哲學(xué)的發(fā)展脈絡(luò)而言,謝林和黑格爾的區(qū)別還涉及對斯賓諾莎傳統(tǒng)的繼承,這是雅各比以后德國哲學(xué)的大問題。謝林1795年給黑格爾寫信說,自己成為了一個(gè)斯賓諾莎主義者,但他的斯賓諾莎主義和黑格爾的斯賓諾莎主義有很大不同。所有這些都意味著,先剛老師翻譯的謝林著作不僅是哲學(xué)史研究的文本,也是介入當(dāng)代中國哲學(xué)對話的重要出發(fā)點(diǎn)。就像嚴(yán)復(fù)的翻譯,將成為構(gòu)筑現(xiàn)代中國思想核心的重要傳統(tǒng),甚至是我們解釋中國經(jīng)典的一個(gè)活水來源。謝林說的太一是活生生的,可以從這個(gè)思想努力本身看出來。

楊立華老師用自己作為謝林讀者的經(jīng)驗(yàn),印證了先剛老師一開始所說西方哲學(xué)研究的普遍性意義,雖然他在西學(xué)中發(fā)現(xiàn)的更多是困擾雙方的問題。楊老師閱讀《近代哲學(xué)史》時(shí)關(guān)注的上帝存在證明,既是謝林,也是笛卡爾、斯賓諾莎思考的現(xiàn)代哲學(xué)核心問題。笛卡爾檢討存在證明的因果性原理問題時(shí),引入了“自因”的概念,謝林關(guān)于太一的大量思考,如果說和古代的柏拉圖主義有差別的話,主要就體現(xiàn)在他對這個(gè)概念的重新解釋上。這與理學(xué)最核心的問題之間有潛在的對話關(guān)系,而且我覺得能夠彰顯出謝林的自由概念的獨(dú)特價(jià)值。由此可見,閱讀西方哲學(xué)通向的并不是簡單的比較哲學(xué),甚至也不是對文明的寬泛比較,我認(rèn)為根本上需要關(guān)注的仍是文明對于最核心問題的共同思想努力和不同回應(yīng)。無論基于哪個(gè)文明的原初思考和歷史傳統(tǒng),能不能在回應(yīng)最核心問題上再往前走一步,始終是我們面臨的最大挑戰(zhàn)。面對先剛今天的饋贈,我們作為被給予者,是使這一饋贈發(fā)揮構(gòu)成性作用,還是把已有的路基都拆了,推倒重來,決定了我們是否可以真正向前行走。我覺得后一種做法實(shí)際上是反文明的,也是先剛和他的工作所反對的。

吳飛老師是從謝林哲學(xué)進(jìn)入中國哲學(xué),甚至推進(jìn)中國哲學(xué)建構(gòu)可能性的角度來談的。我們在建構(gòu)中國哲學(xué)傳統(tǒng)的過程中,相當(dāng)依賴于對西方哲學(xué)架構(gòu)的吸收,湯用彤先生、馮友蘭先生,一直到牟宗三先生都是如此。丁耘、立華、吳飛談謝林,都注意到他對建構(gòu)中國哲學(xué)的獨(dú)特意義。我覺得鑒于謝林哲學(xué)的形態(tài),在建構(gòu)中國哲學(xué)方面,它并不會像康德或新實(shí)在論那樣,不是作為一個(gè)引進(jìn)的原理發(fā)揮作用,而更多是對我們已經(jīng)習(xí)以為常的基本原理提出新的質(zhì)問。吳飛老師特別重視謝林對于永恒和時(shí)間的理解。奧古斯丁在基督教傳統(tǒng)里重構(gòu)永恒時(shí)間問題的基本思考時(shí),很大程度上借助了新柏拉圖主義的思路,謝林同樣接續(xù)了新柏拉圖主義的大脈絡(luò),卻和真正的奧古斯丁形態(tài)非常不同,在這方面尤其值得我們做更深入的探索。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司