- +1

沒有課間十分鐘的小學生,在廁所交朋友

一個月里,幾乎每次下課,即便不是真的要上廁所,葉天天也會和同學去廁所待著。

這是新京報記者筆下小學生如今課間生活的樣子。

報道中,孩子們將學校廁所劃為三六九等,其中最靠里、私密性最好的被稱作“VIP 房”,同學們可以在里面講悄悄話,聊起最近的熱門游戲 [1]。

在這聽上去略顯荒誕的一幕發生之前,學生們會先在教室對暗語、輕咳幾聲、彼此對視幾秒,一行人便會帶著一肚子的話題向廁所走去,好似間諜碰頭。

課間的教室為啥不再允許同學間談笑風生?曾經可以追打玩鬧的課間十分鐘,又為何被按下了暫停鍵?

課間十分鐘,慘遭圈養

在 80 后和 90 后的記憶里,課間的玩法五花八門,既可以捉迷藏、踢鍵子,還能跳皮筋、打球,有時一個課間還會轉兩三個場,十分鐘壓根不夠玩的。而且非要等到上課鈴響,再掐點跑回教室,絕不浪費一分一秒。

但不知道從什么時候開始,學生們開始被“課間圈養”,要求留在座位上,盡量減少外出活動。

早在 2019 年,中國青年報就發布過有關青少年課間活動的調查,75.2% 的受訪家長稱身邊中小學“安靜的課間十分鐘”現象非常普遍,且小學階段最為突出 [2]。

最近,#消失的課間十分鐘# 話題登頂微博熱搜,評論區發現原來“動彈不得”的課間十分鐘并非某一所學校的特例。甭管是京津冀,還是江浙滬,學生們都慘遭“定身術”。

為了更好地了解學生們現在真實的課間生活,我們通過統計社交平臺上相關的學生評論,總結出這屆學生的課間是這樣的:教室的門是盡量不要出的,樓是最好不要下的。說話會被批評,在教室外面玩要被扣分。

那大家課間十分鐘都在干嘛?答案是“完成作業”和“老師拖堂”。

原本課間是讓大家從 40 分鐘的課堂里抽身,擁有短暫放風的時間。可現實里,學生們的腦子仍在連軸轉,一刻不停歇,就像一根緊繃的弦。長此以往,孩子們勢必會感到疲憊不堪。

而現在“廁所社交”的流行——孩子們被迫跑到廁所里交朋友,其實就是應對“課間圈養”的一種無聲反抗。畢竟,上廁所可能是這短短十分鐘里,學生最難被老師拒絕的出教室理由了。

但不是所有孩子都愿意每次捏著鼻子見面,也不是所有學生都能保證一個眼神就能讓玩伴放下手中的作業,轉而起身向廁所邁步。

有人借著“去洗手間”的名義出門交朋友,也有人連上廁所都沒有充足的時間,因為老師拖堂兩分鐘,提前上課兩分鐘,剩下的時間根本不夠跑趟衛生間,可又不想上課遲到挨老師的批評,于是干脆不喝水,減少去廁所的次數。

這在曾經下課鈴一響,就發瘋似地跑向操場的過來人看來,簡直不可理喻,看著心疼。

“定身咒”,班主任的無奈選擇

但對一些家長來說,學校這樣做,他們可以理解。因為課間十分鐘限制活動,在一定程度上能減少他們對孩子安全的擔心。即便輕如磕碰破皮,他們也不想孩子遇到,更別提骨折等嚴重的情況。

像上下樓奔跑追逐、教室里嬉戲打鬧,都有不小的概率意外受傷。

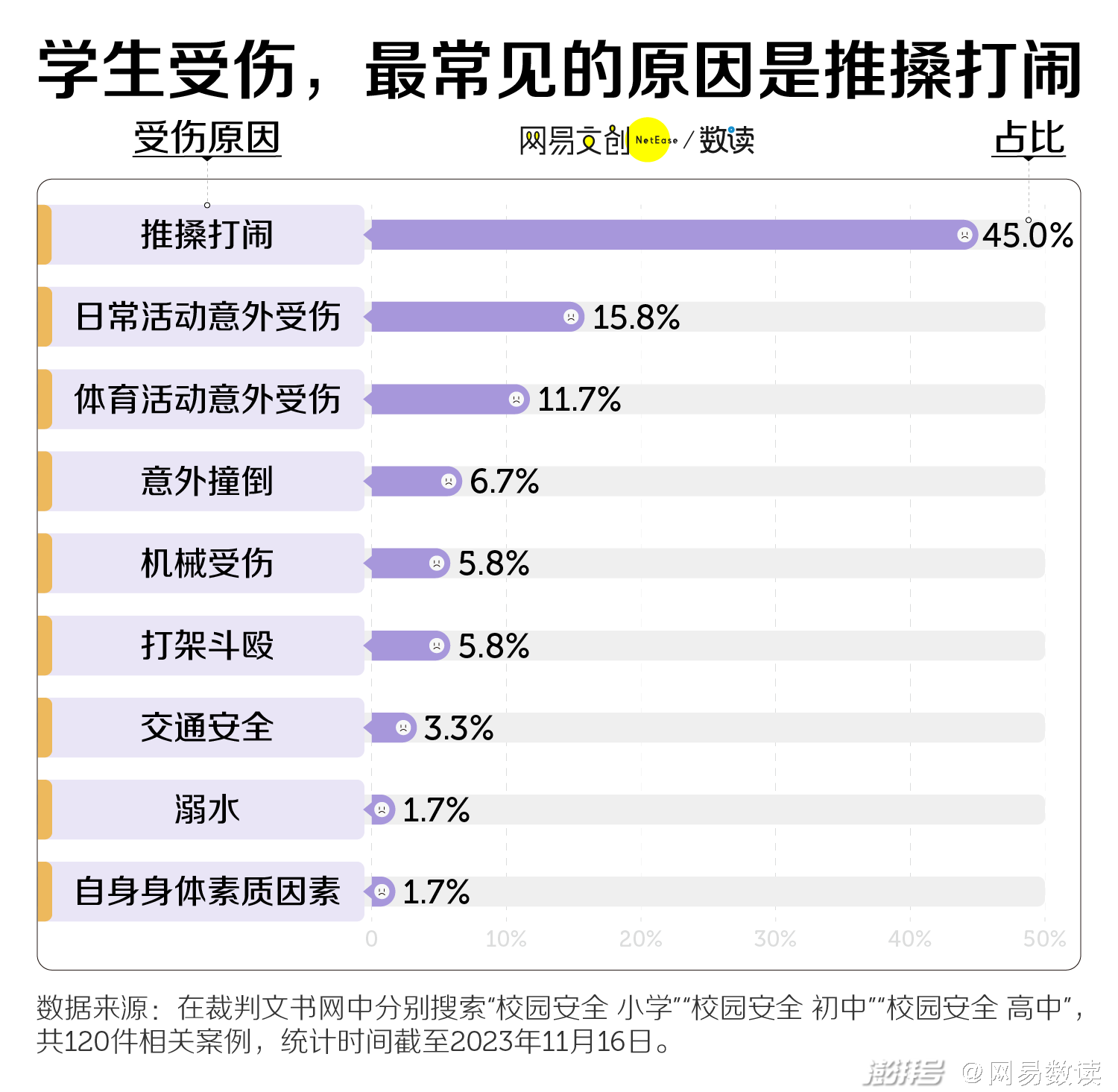

我們基于裁判文書網的公開數據,以”校園安全“為關鍵詞進行檢索,整理出了 120 個涉及生命安全的案例,發現其中有超過六成都發生在課間。

推搡打鬧更是導致意外傷害發生的主要原因,有 45% 的受傷案例都歸咎于此。

嚴重到鬧上法院的事情,也往往不是一句道歉就能解決。如果不是受傷嚴重到一定程度,大多數人不會選擇對簿公堂。翻閱文書時,我們常常能看到這樣的描述:

兩個孩子追逐玩耍,因一時不注意摔倒在地。最后經相應機構鑒定,評定為傷殘十級。

而這也絕非個例,在我們統計的案件中,涉及到死亡與傷殘的嚴重事件占到了總數的 20%,落到任何人頭上都是一座大山,還會擊垮一個幸福的家庭。

出于對學生安全的考量,學校自然更愿意遵循“多一事不如少一事”的原則,主動采取“一刀切”減少課間活動的策略,從而規避潛在的糾紛。

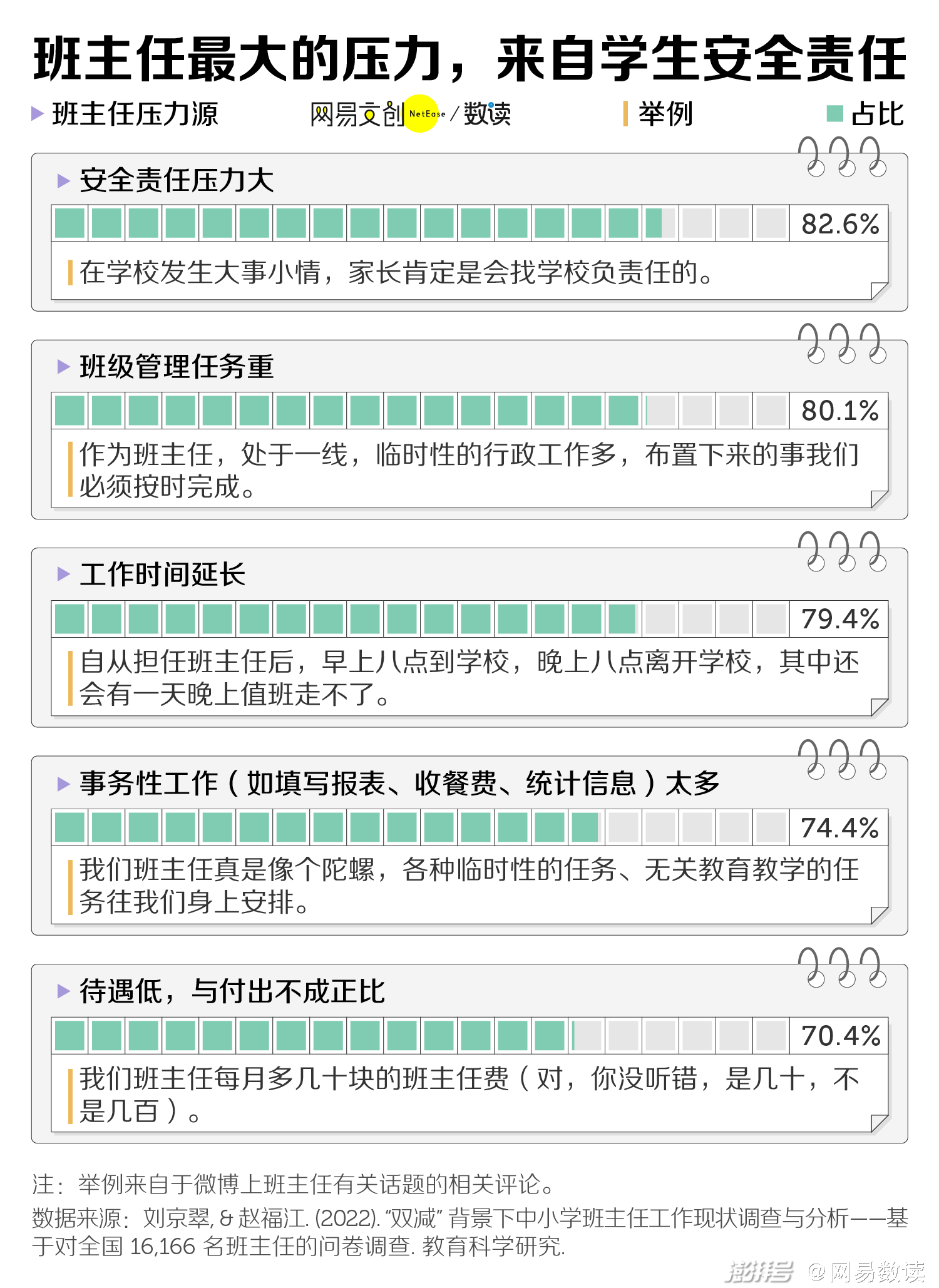

守護學生安全的重擔,便自然落到了班級管理的第一責任人,也就是班主任身上。發表在《教育科學研究》上的一篇論文顯示,2022 年中國班主任面臨的最大工作壓力就是“安全責任壓力” [3]。

在《三聯生活周刊》一篇關于小學老師生存現狀的報道中,有班主任口述每學期都不得不簽一份學生安全責任書,承諾學生一旦出現安全問題,自己要負全責 [4]。

班主任所面臨的壓力也遠不止這一點。上述論文還提到,一半以上的班主任一周最少要上 11 節課,超過 16% 的班主任要承擔三門甚至更多學科的教學工作——這還沒把他們備課、批改作業、管理班級的時間算進來 [3]。

想讓工作量超負荷,忙得飛起的班主任一直盯住班上每個孩子的安全,無疑是天方夜譚。

班主任面對安全責任這口隨時可能掉落的大鍋,課間把孩子們摁在教室也就成了被逼無奈的選擇。

更何況一旦真出事,家長要找學校承擔責任,也不是沒有過校方為了息事寧人,將全部責任連帶著經濟賠償無情推給班主任的前車之鑒 [5]。

這屆學生,“三高”又抑郁

盡管課間十分鐘有諸多潛在的安全風險,但把學生當“籠中鳥”也未嘗不是另一種傷害。

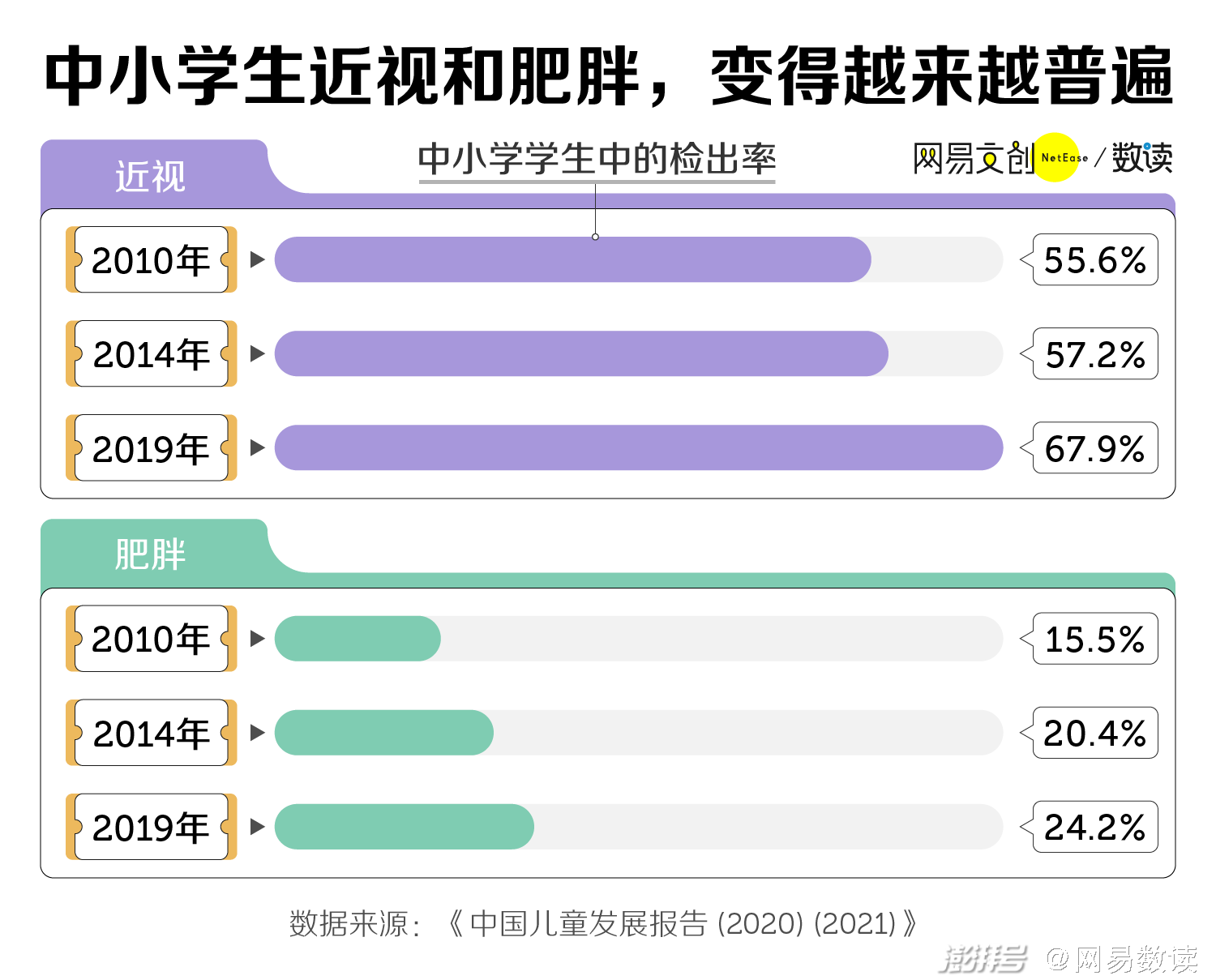

卷不完的作業,睡不飽的覺,不允許自由活動的課間,都無疑在給這屆學生的“三高”癥狀——高近視率,高肥胖率與高脊柱側彎率雪上加霜。

現在隨便推開一間小學教室的門,你會發現不戴眼鏡的人反倒鳳毛麟角。

歷年《中國兒童發展報告》顯示,中國中小學生近視檢出率已經由 2010 年的 55.6% 增至 2019 年的 67.9%。通俗來講,就是你走在路上每碰到十個小孩,其中接近七個都是近視眼 [6][7]。更令人擔憂的是,近視低齡化問題正在變得越來越突出 [8]。

與此同時,學生們日復一日年復一年循環著醒了就吃、吃了就學、學了就睡的生活,體重很難逃脫穩中有增的命運,逐年走高的中小學生肥胖檢出率便是鐵證如山。

此外,脊柱側彎也是青少年常見的疾病之一。屁股長期不離板凳,放學回家寫作業到深夜,這些習慣都在默默傷害孩子們的脊柱。

更重要的是,當課間十分鐘被常有的拖堂和望不到頭的作業充斥,就連倚靠在欄桿上和同學聊天都變成了只能在青春劇里看到的橋段時,孩子們友誼的小船也會岌岌可危。

最怕的就是當下課鈴響,你準備好了一肚子的新鮮八卦要和后桌分享,剛轉過身話還沒說出口便撞上班主任如炬的目光,張了張嘴,最終還是沒出聲,默默把頭扭回去。并且這樣的一幕在校園生活里來回上演。

那些本可以發展成鐵哥們和好姐妹的同班同學,你們的緣分就此終結于老師的一記眼刀。

根據《2022年中國青少年心理健康狀況調查報告》,在日常交往中,接近四成的青少年有時甚至是經常會感覺自己缺少伙伴、被冷落及與人隔開 [9]。

這每一個數字背后都是無數個陷入困境的青少年。他們也許遭遇了學習和生活的苦悶,無人傾聽,只能咽回肚子里;也可能覺得受到身邊人的孤立,因而夜不能寐、輾轉反側......

比孤獨更可怕的是抑郁,該報告還顯示青少年中,10.8% 的人有一定程度的輕度抑郁風險,更有 4% 存在重度抑郁風險 [9]。

華東師范大學學者劉俊升表示,比起成年人,青少年的抑郁癥狀更不容易被發現。其中一個原因是,當青少年出現易怒、焦慮等情況時,往往會被家長視為青春期叛逆,進而錯失醫療干預的最佳時機 [10]。

而緩解孤獨和治療抑郁的良藥里,可能就有課間同學輕松又充滿朝氣的一句問候,“打球去,走嗎?”

只可惜事到如今,不少孩子在聽到爸媽聊起過去“課間十分鐘”會玩什么的時候,已經不是很羨慕了,因為他們已經習慣了課間不出教室。

但如果有一天,教室里全是“四眼”肥胖自閉小孩,還有人可以坦然說出那句教育謊言——“一切都是為了孩子好”嗎?

參考資料:

[1] 周思雅. (2021). “爭議“消失”的課間十分鐘單”. 新京報. Retrieved 27 November 2023 from https://mp.weixin.qq.com/s/63R7CxlHnrjetpybmSOT6w.

[2] 杜圓春 & 李丹妮. (2019). “可否將課間十分鐘還給孩子”. 中國青年報. Retrieved 27 November 2023 from http://zqb.cyol.com/html/2019-05/30/nw.D110000zgqnb_20190530_2-08.htm.

[3] 劉京翠 & 趙福江. (2022). “雙減” 背景下中小學班主任工作現狀調查與分析——基于對全國 16166 名班主任的問卷調查. 教育科學研究.

[4] 印柏同 & 覃思. (2023). 小學老師生存現狀:上課成了“副業”?. 三聯生活周刊. Retrieved 1 December 2023 from https://mp.weixin.qq.com/s/XZfuZOppiRwrbTcaSWq5vg.

[5] 殷盛琳. (2023). 關于課間十分鐘,小學生有話要說. 搜狐新聞. Retrieved 1 December 2023 from https://mp.weixin.qq.com/s/gqhGQpXhqYFMUJLJdW2HUg.

[6] 社會科學文獻出版社. (2020). 中國兒童發展報告(2020).

[7] 社會科學文獻出版社. (2021). 中國兒童發展報告(2021).

[8] 孫紅麗. (2021). 國家衛健委:2020年兒童青少年總體近視率為52.7% 近視低齡化問題仍突出. 人民網. Retrieved 1 December 2023 from http://health.people.com.cn/n1/2021/0713/c14739-32156389.html.

[9] 社會科學文獻出版社. (2023). 中國國民心理健康發展報告(2021~2022).

[10] 隋坤. (2023). 這不是青春叛逆,這是青少年抑郁,專家呼吁及早干預. 新京報. Retrieved 1 December 2023 from https://mp.weixin.qq.com/s/6Bw1h4T8p2zI7SejSyexmw.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司