- +1

全球青年就業:現狀、趨勢與啟示

每年新進入就業市場的青年,是一國勞動力結構優化的主要源泉,其就業率和就業質量影響著經濟的潛在增長率。在總人口和勞動年齡人口雙降的背景下,青年就業對于中國經濟增長的重要意義不言而喻。新冠疫情對全球青年勞動力市場產生了短期周期性沖擊和長期“疤痕”效應,中國也概莫能外。當前我國青年失業率明顯高于已恢復至疫情前水平的整體失業率,周期性因素已不足以解釋兩者差別,摩擦性失業和專業結構錯配等問題亦值得深究。

對青年失業率較高的原因,包括筆者在內的研究者此前已多有論述。不過,當前不僅要問“怎么了”,還應該回答“怎么看”且“怎么辦”。本文的重點在于通過國際比較,客觀研判我國青年真實的就業壓力,分析經濟轉型和產業升級下青年就業的增長空間,并探討釋放這些就業潛力的政策舉措。

一、尼特率比失業率更能反映青年就業的真實壓力

失業率不能準確刻畫一國青年真實的就業壓力。根據國際勞工組織的定義,失業率=失業人口/(就業人口+失業人口),其中失業人口是指當前沒有工作、最近一段時間尋找工作,并且能立即去工作的人。對于反映青年真實就業壓力而言,失業率的定義是有缺陷的。從分母上看,該指標只包括就業人口和失業人口,而沒有包括大量的青年學生群體,容易高估高中和高等教育普及化國家的青年就業壓力。從分子上看,該指標只有青年失業人口,而沒有包括既不在學校接受教育,也未進入勞動力市場(或退出勞動力市場)的“躺平”青年,容易低估青年勞動力閑置導致的社會壓力。

如果以青年失業率進行就業壓力的國際比較,我們就會發現一個反常的現象:低收入國家和中等偏下國家的青年失業率,要低于中等偏上國家甚至高收入國家。如圖1所示,當前低收入國家和中等偏下國家的青年失業率均值分別為10.4%和15.4%,比中等偏上國家(23.7%)和高收入國家(15.5%)還要低。這固然有統計質量差異的因素,但是也與失業率在反映青年就業壓力上的缺陷有重要關聯。

資料來源:國際勞工組織、聯合國、中國統計局、歐盟統計局、日本總務省統計局。筆者根據各國可得的最新年度數據計算 制圖: 于宗文

尼特率更能反映青年就業的真實壓力。國際勞工組織的青年標準是15-24歲(我國為16-24歲),青年人口分為四個部分,即求學人口、就業人口、失業人口和退出勞動力市場人口(與一般勞動參與率的定義不同,本文的“退出勞動力市場人口”不含求學人口)。后兩者屬于非教育和非就業人口,又被稱為“尼特族”(Not in Education, Employment or Training,簡稱NEET)。其中,退出勞動力市場的青年是指在近期沒有積極尋找工作的人口。除了因殘疾喪失勞動能力的青年退出勞動力市場的青年主要包括因家庭原因(比如照顧嬰兒或老人)無法外出工作的青年,以及有能力但喪失工作意愿的“躺平”青年(Discouraged Youth)。

因此,青年人口整體100%=求學人口比重+就業人口比重+失業人口比重+退出勞動力市場人口比重。其中,“失業人口比重”的分母是一國青年總人口,這一點與青年失業率不同。此前國內有一些研究,用“青年總人口×失業率”誤算出大規模的青年失業人口,就是混淆了“失業率”與“失業人口比重”,忽略了16-24歲青年中龐大的學生群體。

尼特率=失業人口比重+退出勞動力市場人口比重=(失業人口+退出勞動力市場人口)/青年總人口。除卻喪失勞動能力的青年,尼特率大體刻畫了一國有多大比例的青年處于閑置或未盡其能的狀態(因家庭原因而不能外出工作的情況,也反映了相關服務業的社會化程度和就業創造能力不高),是衡量一國青年就業緊張程度的壓力計。

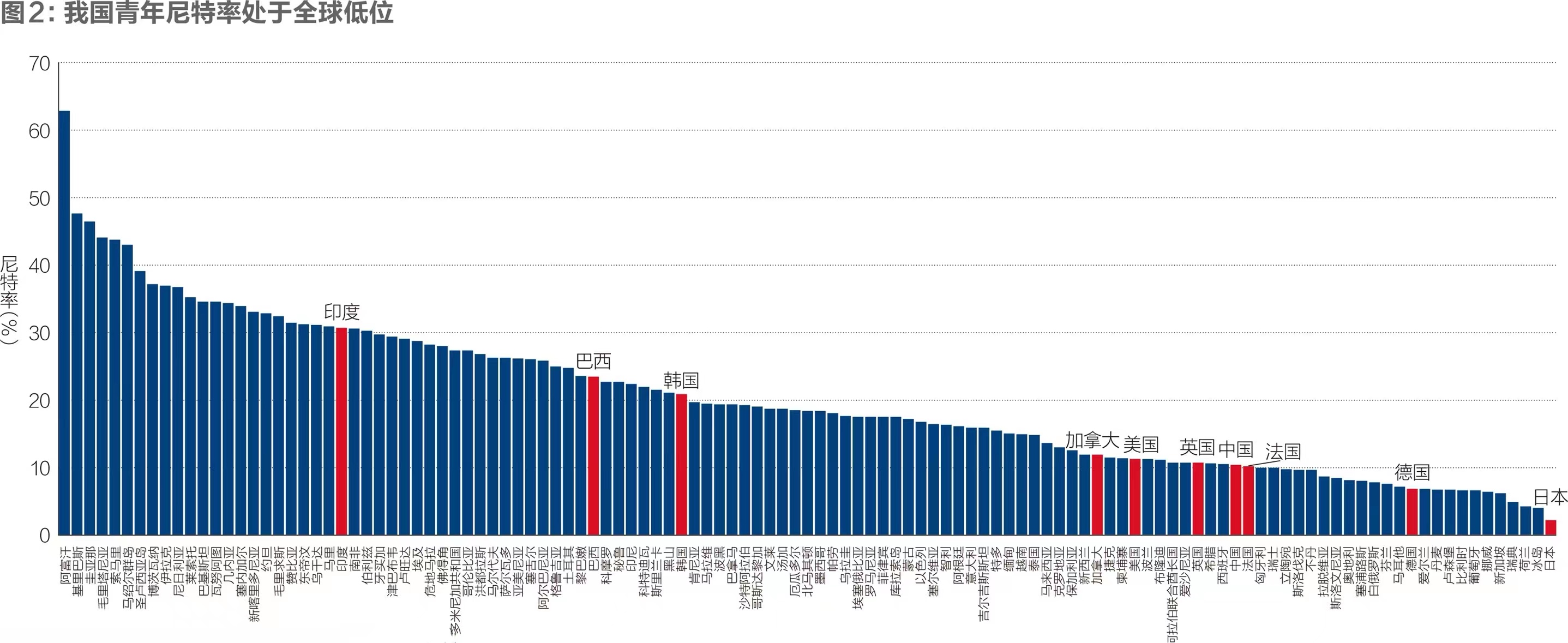

綜合國際勞工組織、聯合國、中國統計局、歐盟統計局和日本總務省統計局的數據,本文119個樣本國家的尼特率均值為20.3%。其中,高收入國家的尼特率為11.7%,中等偏上和中等偏下國家的尼特率分別為24.6%、26.2%,而低收入國家則高達31.1%。相比于失業率的反直覺結果,尼特率隨國家收入的提高而下降,也印證了其比失業率更能反映青年真實的就業壓力。

從全球來看,我國青年的尼特率并不算高。由于我國并未公布青年尼特率的數據,我們綜合國家統計局公布的5月-6月城鎮青年調查失業率、青年人口和勞動力規模,以及全國第七次人口普查的分年齡段在校人數和近年擴招數據,測算出我國當前16-24歲城鎮青年中,求學人口和就業人口比重分別為62.5%和27.1%,失業人口和退出勞動力市場人口的比重分別為7.3%、3.1%,由后兩者構成的我國尼特率為10.4%。近年來,我國的青年失業率雖高于主要經濟體,但尼特率低于美(11.2%)、英(10.7%)等主要經濟體,比高收入國家均值低1.3個百分點。

資料來源:國際勞工組織、聯合國、中國統計局、歐盟統計局、日本總務省統計局。筆者根據各國可得的最新年度數據計算

從典型國家來看,存在著不少“低失業率+高尼特率”組合的情況。低收入國家公布的青年失業率較低,但其退出勞動力市場的青年人口比重均值高達27.6%,大量適齡青年無法通過城市化和工業化進入現代生產部門,而處于勞動力閑置的狀態,由尼特率反映出的低收入國家青年就業壓力更貼近現實。一些高收入國家也存在著失業率和尼特率的反差,如韓國2019年的青年失業率僅有10.0%,但其尼特率已高達20.8%,后者所反映出的社會不穩定隱患明顯更大。

我國青年尼特率較低的主要原因是求學人口比重較高。由于尼特率=1-(求學人口比重+就業人口比重),尼特率的變化取決于這兩類青年人口比重的變化。我國青年就業比重為31.5%,高于中等偏上國家的均值(30.4%),但比高收入國家(37.4%)低5.9個百分點。緩解一國青年就業壓力的不只是工作崗位,高中和高等教育階段的學位也貢獻頗大,在高等教育普及化的國家尤其如此。例如,法國2022年的失業率高達17.3%,但其青年人口中有55.0%在校學習,緩解了青年整體的就業壓力,使其尼特率維持在10.1%這樣一個全球較低的水平。從我國的情況來看,當前約9600萬城鎮青年人口中有超過六成(62.5%)在普通高中、中高職院校、普通本科院校中求學,青年求學人口比重比高收入國家的均值要高出11.6個百分點。

高校快速擴招帶來的青年就業壓力后延值得重視。我國高等教育毛入學率由2015年的40.0%,提升至2019年的51.6%,已實現從高等教育大眾化向普及化(50%以上)的跨越。2019年到2022年四年間,我國高校累計擴招829萬大學生(不包括成人本專科生、網絡本專科生),增長規模是此前四年的4.1倍,成為近年來緩解青年就業壓力的重要渠道。2022年,我國各種形式的高等教育在學總規模4655萬人,高等教育毛入學率升至59.6%。短期內,高校擴招會抑制尼特率的增長,有效緩解當期的就業壓力,但求學路漫漫卻終有期,大多數升學青年最終還是要在22-24歲進入勞動力市場。此輪擴招生自2022年陸續畢業,每年多增的約200萬畢業生打破原有相對平衡的供需,加大了近兩年來的青年就業壓力。

二、國際青年就業結構的五個新趨勢

為探究各國青年就業的結構特征及其變化趨勢,我們綜合國際勞工組織和歐盟統計局的數據,在就業細分行業上采用ISIC行業分類,選擇2014年以來數據較為完整的48個國家作為樣本,包括了34個高收入國家和14個中等收入國家;在非正規就業數據上則選取了在2021年和2022年有最新數據的71個國家。由于中國的國民經濟行業分類與ISIC行業分類存在差異,本部分的分析未將中國納入樣本。經過比對分析,我們梳理出全球青年就業的五個新趨勢。

趨勢一:全球青年就業質量有所下降

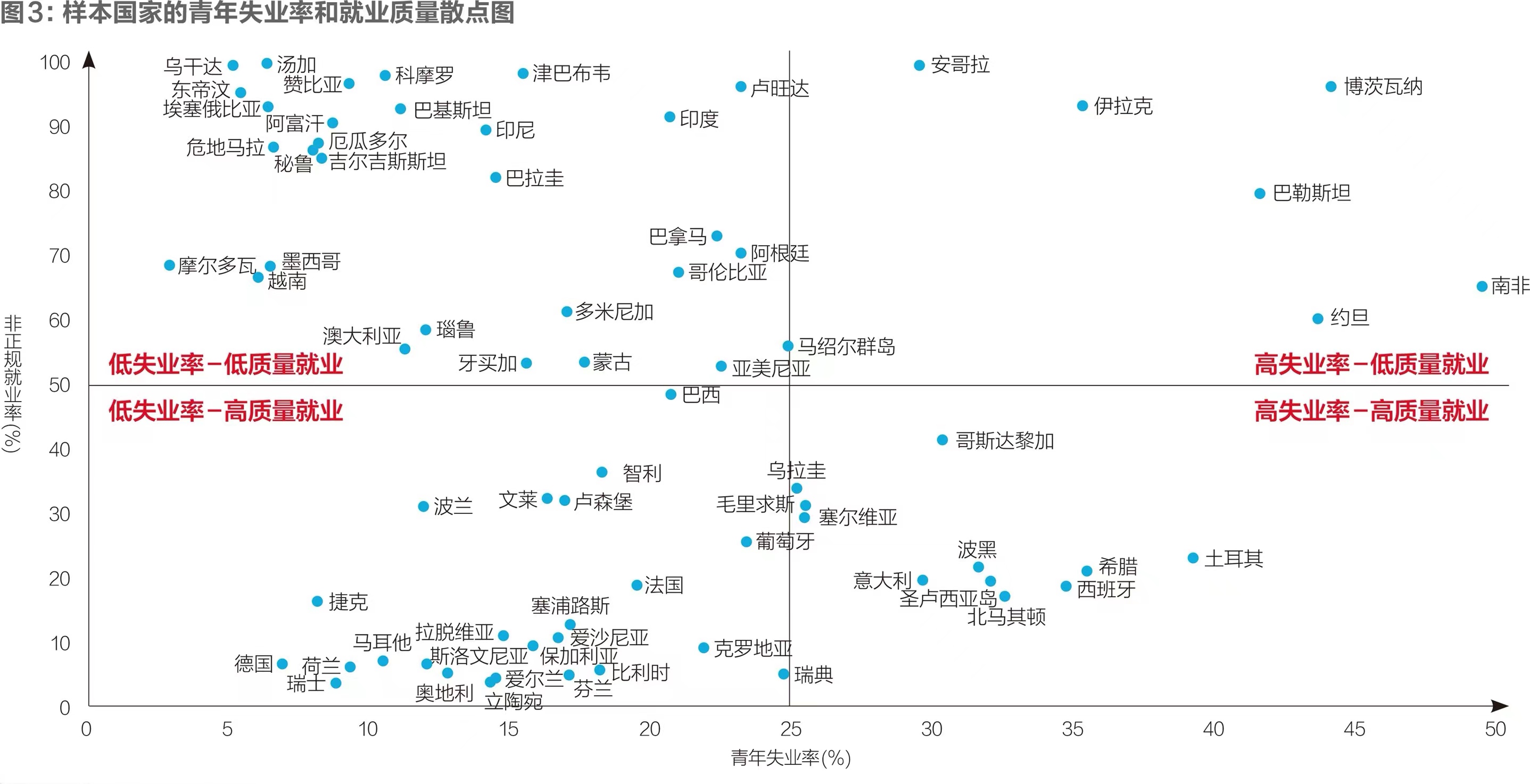

我們以“非正規就業率”來分析全球青年的就業質量。根據國際勞工組織的定義,非正規就業是“未受現有法律或管理框架登記、管制或保護的所有有酬工作”,因而缺乏有保障的薪資、就業合同、工人福利和職業發展階梯。最新數據表明,高收入、中等收入和低收入國家的青年非正規就業率分別為19.9%、65.5%和94.8%。當前,中等收入國家近三分之二的就業青年、低收入國家幾乎所有就業青年處于低質量就業,青年就業“零工化”的趨勢較為明顯。雖然高收入國家的非正規就業率較低,但受疫情沖擊,也已較2019年上升了2.1個百分點。

與整體就業質量相比,青年就業的質量還要更低一些。在高收入、中等收入和低收入國家中,青年的非正規就業率比整體的非正規就業率高6.4個、6.5個和5.7個百分點,青年人在各國勞動力市場都屬于相對弱勢的群體。在圖3所示的“失業率-就業質量”的二維坐標里,我們以失業率=25%、非正規就業率=50%為界,劃分出四個區間,其中有40.8%的樣本國家的青年處于低失業率但低質量就業區間。

資料來源:國際勞動組織和筆者計算

趨勢二:批發零售和住宿餐飲吸納全球三成以上的青年就業

批發零售(含汽修)和住宿餐飲行業屬于勞動力密集型的生活性服務業,已成為吸納全球青年就業最多的領域。在高收入國家中,當前批發零售和住宿餐飲吸納了18.2%的勞動力,卻吸納了34.2%的青年就業。后者高出前者近一倍,側面反映出高收入國家的青年在勞動力市場中處于相對劣勢。從典型國家來看,美國青年中的40.2%和韓國青年中的43.9%,在這兩個生活性服務業就業,而意大利和北歐五國的比重也分別達到33.4%和36.3%。

從中等收入國家來看,青年在批發零售和住宿餐飲領域的就業比重達到29.2%,比這兩個行業的整體就業比重高出6.8個百分點,比2014年提高3.9個百分點,已替代制造業成為城鎮化過程中吸納青年農業勞動力最大的領域。

趨勢三:制造業回流增加了部分發達經濟體的青年就業機會

制造業依然是吸納全球青年就業人數最多的第二大行業。從高收入國家來看,13.3%的青年從事制造業的工作,略高于整體制造業就業比例(13.0%)。自2014年至今,高收入國家青年在制造業的就業比例平穩下降,八年內只下降了1.2個百分點。近年來,在全球產業鏈重構和發達國家制造業回流的背景下,美國、日本和韓國的青年從事制造業崗位的比重有微弱上升的態勢,特別是在高端制造業的就業比重有所上升。從美國制造業內部來看,從2008年至2022年,青年群體中在化學制品、汽車、醫藥以及電力設備制造的就業比例,分別提高了2.2個、2.0個、1.8個和1.6個百分點。

近年來,中等收入國家整體的制造業就業比例出現下降,有過早去工業化的傾向。不過,在中等收入國家的青年群體中,從事制造業的比重繼續上升,從2014年的13.7%上升至14.8%,當前要比整體勞動力高出3個百分點。比較有代表性的國家是越南,其2022年整體制造業就業比例(21.4%)比2014年提高了6.9個百分點,而接近三分之一(32.6%)的青年在制造業獲得崗位,比2014年提高了10.2個百分點。

趨勢四:技術密集型生產性服務業吸納青年的潛力有限

本文將技術密集型生產性服務業定義為信息通信行業以及科學研發和專業技術行業。在中等收入國家,只有3.2%的青年在技術密集型生產性服務業就業,該比重相較于2014年只提高了0.24個百分點。

高收入國家的技術密集型生產性服務業就業比重達到10.2%,比2014年提高1.7個百分點。雖然在高收入國家青年群體中,從事這一領域工作的比例不高,僅為7.6%,但相較于2014年增長1.8個百分點,上升速度略快于總體。從典型國家來看,法國和德國青年群體中從事技術密集型生產性服務業的比例較高,分別為9.2%和8.8%。雖然美國勞動力在該領域的整體就業比例為10.3%,位居高收入國家前列,但只有5.7%的青年在該領域就業,明顯低于高收入國家平均水平。對比前述高達四成的美國青年在批發零售和住宿餐飲行業就業,顯示出其青年就業兩極分化較為明顯。

趨勢五:老齡化讓健康產業成為青年就業新引擎

老齡化會讓一國的養老金體系陷入“長壽的詛咒”,但也會帶來新的就業機會。影響老年人認知的阿爾茨海默病、帕金森癥等疾病,在65歲以上群體的發病率快速上升,全球對養老護理人員、老年科醫生、神經科醫生和慢性病藥物研發人員的需求正在上升。2022年,全球經濟總量排名前17的國家中,有14個已經進入老齡化社會,且12個國家進入深度老齡化。大健康產業已成為吸納高收入國家整體就業的第三大領域(就業占比11.1%),也是青年就業的第四大來源(就業占比9.3%)。失能老人穿衣、沐浴、如廁、行走等日常活動,需要高素質職業護理人員提供服務,而且在可預見的未來,機器還很難替代人類的情感支持,會有更高比例的勞動力進入大健康領域。

以美國、德國、法國和北歐五國為例,健康領域從業者在總體就業中的比例分別達到13.9%、13.6%、14.2%和16.4%,而青年群體中在健康領域就業的比例分別為10.9%、14.1%、10.2%和14.0%。值得一提的是,德國青年在健康產業就業的比例,要超過整體就業的比例。這既是德國雙元制職業教育成果在健康領域的體現,也與其注重職業立法有關。德國通過《老年護理職業法》保護了從業人員的權益,通過《老年人護理質量保護法》提高了行業準入門檻和護理質量,這都有助于提高從業人員的社會地位,吸引青年從事該行業。

三、有潛力大規模吸納我國青年就業的六個領域

從今年的情況看,互聯網、教培和房地產對大學生就業吸納能力繼續下降。綜合國際比較、重點企業走訪和典型行業協會座談情況,本文認為以下領域具有發展潛力足、人才缺口大、符合青年就業意愿的特征,有望成為新的就業增長點。

(一)數字技術開發和應用

數字技術作為通用目的技術,正加快向各行各業滲透,不僅增加了已有研發、應用、服務、管理等崗位需求,還不斷創造出數據可視化工程師、機器學習工程師、物聯網安裝調試員等新職業需求。數字技術領域具有知識密集、更新迭代快、薪酬水平高的特點,根據世界經濟論壇《未來工作報告2023年版》的分析,全球增速最快的100種新興崗位中有16種與數字技術相關,成為近年來發達經濟體吸納青年就業的重要領域。當前日本和韓國的青年群體中,在IT行業就業的比重均為4.3%,比2008年分別提高了0.98和0.7個百分點。

我國青年群體中從事IT行業的比重只有2.4%,且比2006年下降1.3個百分點。根據華為與安永聯合撰寫的《中國ICT人才生態白皮書》,到2025年,我國數字技術的人才缺口將達2135萬人,其中云計算、人工智能、大數據和物聯網尤缺人才。從人才供給側看,高校中的數字技術相關專業的擴招人數增速未顯著提升。多家數字化企業還向筆者反映,由于數字技術與應用場景緊密聯動、快速更新,大學生技能水平與崗位要求存在明顯差距,特別缺乏既掌握數字技術又了解特定行業的復合型人才,在人工智能、自然語言處理、數據科學、網絡安全等新興技術領域尤其明顯。

(二)技術型離岸外包

隨著通信技術推動全球分工細化,信息技術服務、制造業服務、生物醫藥研發、金融服務、設計服務等領域的離岸外包市場價值近2萬億美元,其2021年增速比全球服務貿易高出8.2個百分點。離岸外包業務涉及軟件開發、數據管理、建筑設計、媒體編輯、翻譯、會計等具有中高技術含量的職業,日益成為全球青年就業的重要領域。隨著虛擬現實技術、機器翻譯等新興技術快速發展,文化創意及數字內容服務、互聯網營銷推廣服務、電子商務平臺服務等外包新業態正快速發展,發包方在全球匹配高性價比知識白領,發展中國家大學生成為首選。2022年,印度依靠信息技術和業務流程外包就吸納了近500萬人就業,其離岸外包市場約為國內市場的5倍。

離岸外包已是吸納我國大學畢業生的重要領域,我們根據商務部數據測算,截至2023年4月底,從事離岸外包的大學生為541萬,2022年新吸納55萬大學生。但總體而言,我國離岸外包僅占全球份額的7.7%,還有較大上升空間。以全球信息技術和業務流程外包為例,吸納就業體量最大的前兩位國家是印度和菲律賓,全球就業份額分別占四成和二成,遠高于我國的3%。而且,我國離岸外包業務增速慢于國內外包業務,離岸外包比重從2016年的66%降至2022年的55%,國內在信息技術、制造業服務、金融科技等領域形成的優勢未能同步對外輸出。隨著語音識別和機器實時翻譯的發展,我國參與離岸外包的語言制約進一步下降,而國內企業海外布局加速也將進一步提升離岸外包的業務需求。

(三)中高技能的制造業崗位

制造業呈現自動化、數字化、智能化趨勢,就業類型也從勞動密集型向技術密集型轉變,對擁有專業技能和創新能力的青年需求上升較快。2020年以來,發達經濟體青年就業向制造業回流,汽車制造、醫藥制劑和化學制品等中高端制造業,成為發達國家吸納青年就業的新增長點。

雖然我國制造業就業人數處于下降通道,但其就業總量仍達1.32億人,是解決我國16歲-24歲青年就業的第一大行業。近五年來,以集成電路、新能源、新能源汽車、生物醫藥為代表的我國戰略新興產業年均增長10.3%,是同期GDP(國內生產總值)增速的1.7倍。隨著國內企業在價值鏈的上下游拓展,我國制造業正處于中高技能人才替代低技能勞動力的階段,對能源動力、精密儀器、材料科學等領域的運維工程師和研發工程師有大量需求,還缺少數控機床操作員、焊接工等中等技能人才。智聯招聘網站數據顯示,2020年-2022年智能制造領域招聘職位數同比增幅均在50%以上。

(四)基于平臺經濟的休閑服務業

主要發達國家服務性消費占最終消費的比重約為75%,休閑服務業是一些國家解決其青年就業的最重要領域。在韓國、日本和美國的青年群體中,從事住宿餐飲和文娛行業的比例達31.4%、23.6%和23.1%。我國服務性消費支出占消費比重僅43.2%,只有11.4%的青年在住宿餐飲和文娛行業就業,具備較大的上升空間。

在居民收入提高、家庭規模小型化、消費個性化的背景下,休閑服務業的需求規模將不斷提升。同時,平臺經濟為我國休閑服務業的快速擴容提供了渠道支撐。生活服務平臺擴大了住宿、餐飲、旅游、即時零售等行業的消費觸達范圍,為青年創造出了外賣運營師、酒店營銷師、旅游路線規劃師、電商選品師等大量新型就業崗位。據一家外賣平臺在調研中反映,當前僅外賣運營師的人才缺口就有28.7萬。以短視頻、公眾號為代表的文娛內容服務平臺,為青年提供了便捷的內容創作、知識分享和才藝展示空間,契合青年人的學習能力、創意思維和社交技巧。綜合我們對兩家社交媒體平臺的調研,相關創意型全職崗位需求有上千萬。從行業發展的角度,青年特別是大學生的參與,能更好地促進休閑服務業的可持續、規范化發展,滿足居民對高品質休閑服務的需求,形成穩定增長的高質量就業。

(五)大健康產業

在我國大學畢業生中,醫學類專業占比為10.1%,每年畢業的大專及以上醫學生超過110萬。但從我們的問卷調查看,醫學畢業生就業落實率比整體低3.3個百分點,且大量醫學畢業生轉行。從國際上看,人類對醫療、養老和護理等大健康服務的需求持續增加,而醫療技術和智能養老設備的快速發展與應用,推動大健康領域的就業向著技能密集型的方向轉變,成為青年就業的重要去向。美、德、法等國青年在大健康領域的就業比重均超過10%,但我國只有4.2%的青年從事大健康領域工作。

根據《“十四五”國民健康規劃》,到2025年,我國健康服務業總規模將超過11.5萬億元;根據《“健康中國2030”規劃綱要》,2030年健康服務業超過16萬億元。一方面,由于醫療衛生資源在城鄉、區域、層次之間配置不均衡,我國基層醫療人員較緊缺,根據《“十四五”衛生健康人才發展規劃》測算,到2025年人才缺口將達200萬。另外,我國有4000萬左右的失能半失能老年人,養老護理員需求達600多萬,但目前僅有50多萬名護理員。根據課題組對養老機構的訪談,隨著護理復雜度的提高和智能養老設備的應用,急需一大批具備專業護理素養和學習能力的醫學畢業生。但由于社會觀念、薪資待遇等原因,高素質護理人員缺口很大,成為制約養老產業發展的最大瓶頸。

(六)校外素質教育和中外合辦高等教育

教育行業是發達國家解決大學生就業、擴大居民消費、推動人力資本投資的重要領域。2022年,美國和德國青年群體中的教育從業者比重分別為6.3%、6.6%,韓國則高達8.5%左右。我國青年群體中從事教育行業的比重,從2011年的2.3%一度攀升至2021年的8.3%,但近年來下降較為明顯。從美國、日本、芬蘭等國的國際經驗看,以科學素養、文藝體育、研學實踐為主的校外教育,是公立教育的有益延伸,也是解決青年特別是大學生就業的重要渠道。

課題組了解到,頭部教育培訓機構正進行素質教育和教育科技轉型,一二線城市家庭對校外素質教育的需求也很旺盛。但由于對未來發展的不確定性存有擔憂,企業對校外素質教育存在信心較弱、投入不足現象。另外,我國每年海外求學規模有上百萬人,大量高端教育消費外流。可以海南中外合辦高等教育試點為契機,利用境外教學機構在理工農醫等方面的學科優勢,每年引導30%境外留學需求留在國內,并吸引10萬左右中高收入國家的學生到中外合辦高校學習。根據教育部公布的數據,國內中外合作辦學的學生和教職工之比約為8∶1,每年能多解決5萬大學生就業。

四、釋放青年就業潛力的政策建議

(一)加大青年就業促進政策力度

青年就業新的增長點多分布在技術或技能密集型企業,人力資本投資是其主要財務支出項。目前,處于資產負債表修復期的企業,不愿意為新進入勞動力市場的青年付出6-12個月的培養成本,是企業社會招聘恢復而削減應屆生招聘的主因。

為此,本文建議:在政策工具上化繁為簡,將就業補助資金更多用于企業獲得感最強的“社保補貼”上,以抵消青年的上崗培養成本;擴大享受社保補貼政策的企業范圍,從“小微企業”擴大到“中小微企業”,因為中型企業不僅潛在招聘需求大,大學生對其就業意愿也更高;利用大數據比對實行“免申即享”,企業無需“先繳后補”,降低企業資金成本。

(二)優化大學專業設置和人才培養方式

近年來我國新產業新賽道創設了大量技術型崗位需求,但據調研了解,由于畢業生專業能力不匹配,并未都能轉化為現實的新增就業,科技型企業“招人難”和青年“就業難”并存。相比我國高校近年來文科人數增長較快,自2011年以來美國高校擴招中86.2%的份額,流向了STEM(包含科學、技術、工程和數學)及醫學領域,文科生擴招比重大幅下降(見圖4)。

資料來源:美國綜合高等教育數據系統(IPEDS)

為響應知識密集型、技能密集型現代產業需求,針對我國產業升級中的人才缺口,應加快調整專業設置和人才培養方式。

一是大幅壓縮高職院校和普通本科的文科專業比重,理工科專業比重在各層次擴招大學生中應提高到80%以上。

二是針對數字化和離岸外包較大的人才缺口,同時考慮數字化應用學科的固定資本投入較低,可大規模增加高職院校和應用型大學數字技術相關專業的招生規模,并由龍頭企業開設實用型課程和相關技能證書認證,加速培養應用型數字化人才。

三是以工程碩博試點為契機,組織各領域頭部企業參與緊缺專業的課程設計和教學實訓,在“雙一流”高校大規模培養專業學位與實踐能力兼具的高層次工程技術和工程管理人才。

(三)提升青年從事“灰領”職業的意愿

需要技能知識和體力勞動相結合的“灰領”職業,是發達國家吸收大量高等職業教育和社區學院畢業生的重要領域。我國在制造業、康養產業、房屋中介等領域也有較大的灰領人才缺口,要通過多方渠道,提高青年特別是大學生從事相關工作的意愿。

一是通過出臺相關職業法規,保障灰領從業者的工作權益,并設置職業資格評價、職業技能等級認證和職稱晉升通道,建立與技能、職稱等級相掛鉤的薪酬制度。

二是針對當前公益性崗位飽和和灰領職業薪資較低的情況,探索將公益性崗位設在城鄉社區的養老、托育、物業等機構中,以提高灰領職業的薪資待遇。

三是在積分落戶、保障性住房申請、子女就學等事項,給予社會貢獻多、人才缺口大的灰領從業者優先權。

(四)將考研考公時間提前至“秋招”之前

每年有500多萬大學生備考研究生和公務員,錯過了當年9月到次年1月的招聘“黃金期”,這一就業時間差造成供需大規模錯峰,縮小了近三分之二畢業生的有效求職期,經年累積了大量就業困難大學生。建議將每年的公務員考試提前至國慶前后,將研究生考試提前至暑期,以便讓大規模落榜者能夠趕上“秋招”黃金期,有效降低摩擦性失業。

(五)完善大學生職業規劃和就業指導

將大學生職業規劃培養前置,構建入校、實習前、畢業前等全周期指導體系,提供職業咨詢、性格測試、技能訓練、模擬面試等服務。加強高校就業輔導工作隊伍職業化、專業化建設,以校內和校外雙導師制度為抓手,將實習實踐納入高校人才培養方案,通過校企合作解決學用脫節問題。鼓勵家庭成員參與大學生職業生涯規劃,幫助大學生盡早建立正確的擇業觀念,避免就業預期脫離實際。

(卓賢系國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部副部長、研究員,朱妮系國務院發展戰略和區域經濟研究部二級主任科員,李駿朕系國務院發展戰略和區域經濟研究部研究助理。杜君良、胡耘通、王訸、王昊和吳越參與了調研和討論。本文首發于《財經》雜志,澎湃新聞經授權再刊發。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司