- +1

1925年中文在電報(bào)領(lǐng)域的逆襲

一

1865年第一次國際電報(bào)大會(huì)召開時(shí),只有20個(gè)與會(huì)國——19個(gè)歐洲國家外加土耳其。自那以后的60年間,電報(bào)的發(fā)展突飛猛進(jìn)。中國運(yùn)輸部首次派遣官方代表團(tuán)參加1925年在巴黎召開的第七屆國際電報(bào)大會(huì)時(shí),與會(huì)國已經(jīng)增加到66個(gè)。中國此來要向國際社會(huì)發(fā)出一個(gè)重要呼吁,現(xiàn)有國際電報(bào)規(guī)則下,中文使用者處于嚴(yán)重劣勢。中國代表團(tuán)需要解釋清楚為什么會(huì)這樣,為什么這是個(gè)問題,以及最重要的:為什么其他國家應(yīng)該關(guān)心此事。

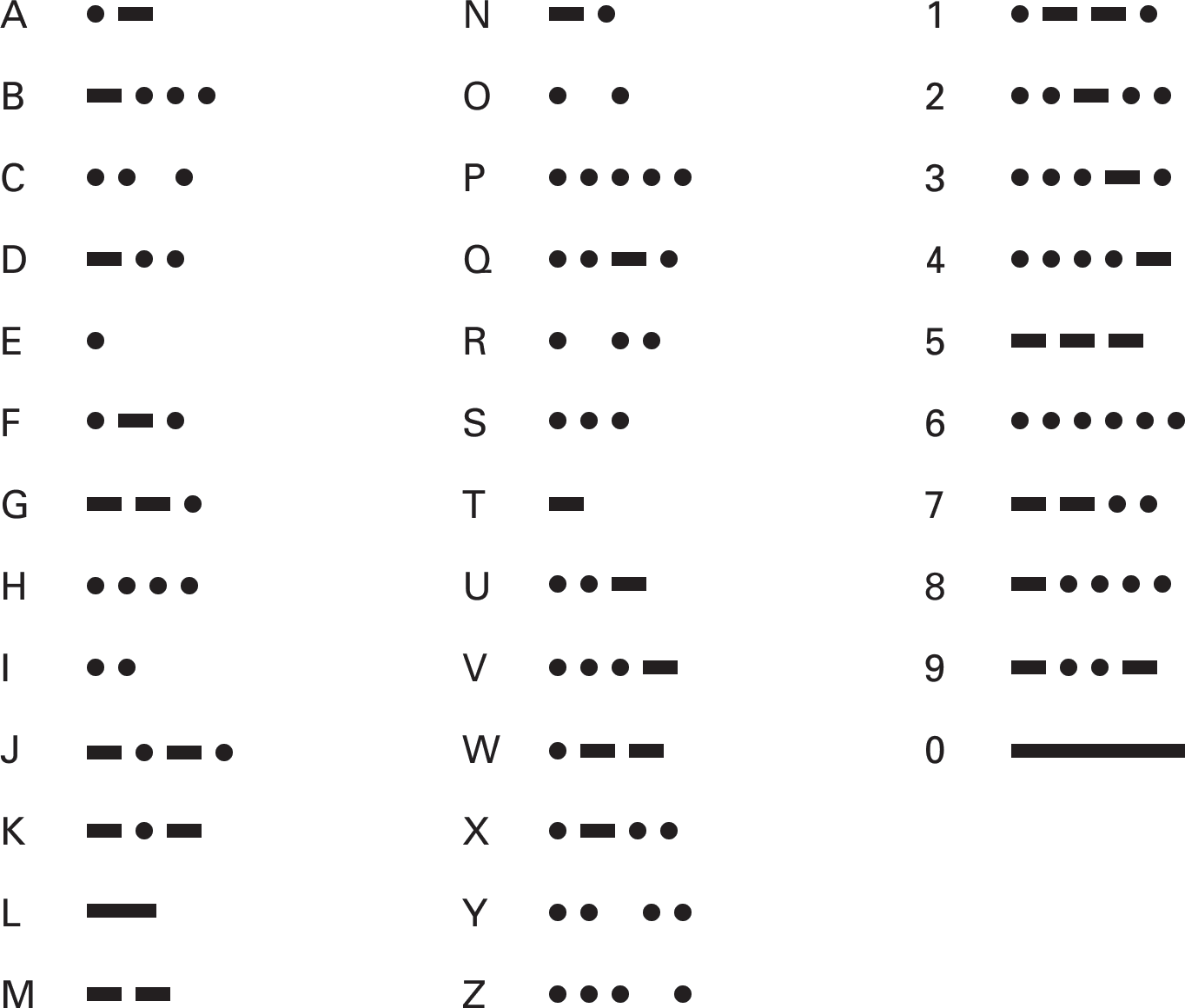

那時(shí),除了中國沒人關(guān)心中文電報(bào)發(fā)送的缺點(diǎn)。電報(bào)首先是為西方字母文字,特別是為英文設(shè)計(jì)的。最初發(fā)明電報(bào)的塞繆爾·莫爾斯(Samuel Morse)和阿爾弗雷德·韋爾(Alfred Vail)沒想到電報(bào)會(huì)傳遍世界,進(jìn)入使用表意文字的國家。

莫爾斯電碼

對中國人來說,莫爾斯電碼的不公平更是上了好幾個(gè)臺(tái)階。國際電報(bào)系統(tǒng)只承認(rèn)大多數(shù)用戶使用的羅馬字母和阿拉伯?dāng)?shù)字,這意味著中文也必須通過字母和數(shù)字來表達(dá)。發(fā)電報(bào)時(shí),英文就是英文,意大利文基本上是意大利文,中文卻要改得面目全非。每個(gè)漢字要轉(zhuǎn)換為一串?dāng)?shù)字,從4個(gè)到6個(gè)數(shù)字不等,所以一個(gè)漢字比一個(gè)字母貴。先要從電碼本里查到某個(gè)漢字的電碼,再將其轉(zhuǎn)為莫爾斯電碼的點(diǎn)和線。25個(gè)漢字從查碼到轉(zhuǎn)為普通電報(bào)需要至少半個(gè)小時(shí),而發(fā)送相同長度的英文電報(bào)只需大約兩分鐘。每當(dāng)發(fā)報(bào)員不得不停下來在電碼本里查找某個(gè)漢字的代碼,或必須花費(fèi)額外時(shí)間來糾錯(cuò)的時(shí)候,電報(bào)發(fā)送的時(shí)間就會(huì)拖延,因此積累的機(jī)會(huì)成本高得難以形容。想象一下,如果軍事指令無法快速送到戰(zhàn)場上將軍的手中,會(huì)耽誤多少時(shí)間,犧牲多少生命。或者如果別的競投者投標(biāo)的速度比你快,你會(huì)遭受多大的利潤損失。這就是中國相對于在它的土地上做生意的所有外國人的處境。同樣的電文,中國人要多付錢。19世紀(jì)80年代發(fā)往英國的中文電報(bào)比英文電報(bào)貴一倍,這不光是由于中文電文的額外長度造成的。中國的電報(bào)線大多由外國公司和外國政府鋪設(shè)并管理,那些外國公司和外國政府可以任意制定收費(fèi)表和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。1870年,中國的土地上鋪設(shè)了第一條電纜,但在那之后的11年里,中國的基礎(chǔ)設(shè)施并不掌握在自己手中,中國人在自己土地上發(fā)電報(bào)要付錢給外國營運(yùn)商。

中國到19世紀(jì)末才加入國際電報(bào)系統(tǒng),吃了后到的虧。隨著時(shí)間的推移,處境愈發(fā)不利。中國多次向國際電報(bào)聯(lián)盟投訴,但歐洲主要利益攸關(guān)方和成員國置若罔聞。它們忙著彼此互斗,維護(hù)自身利益,才沒工夫去管一個(gè)非西方字母用戶遭遇的不公。

在電報(bào)系統(tǒng)中為中文爭得公平待遇的唯一可行途徑是外交。國民政府派往巴黎參會(huì)的代表不能只是去那里觀察會(huì)議進(jìn)展,而是要積極為中國發(fā)聲。要做到這一點(diǎn)需要影響力,中國卻一點(diǎn)影響力也沒有,所以政府要找到一個(gè)能創(chuàng)造奇跡的人。此人要有嫻熟的外交手腕,能講上層人的英語,還須了解西方人的思維方式。

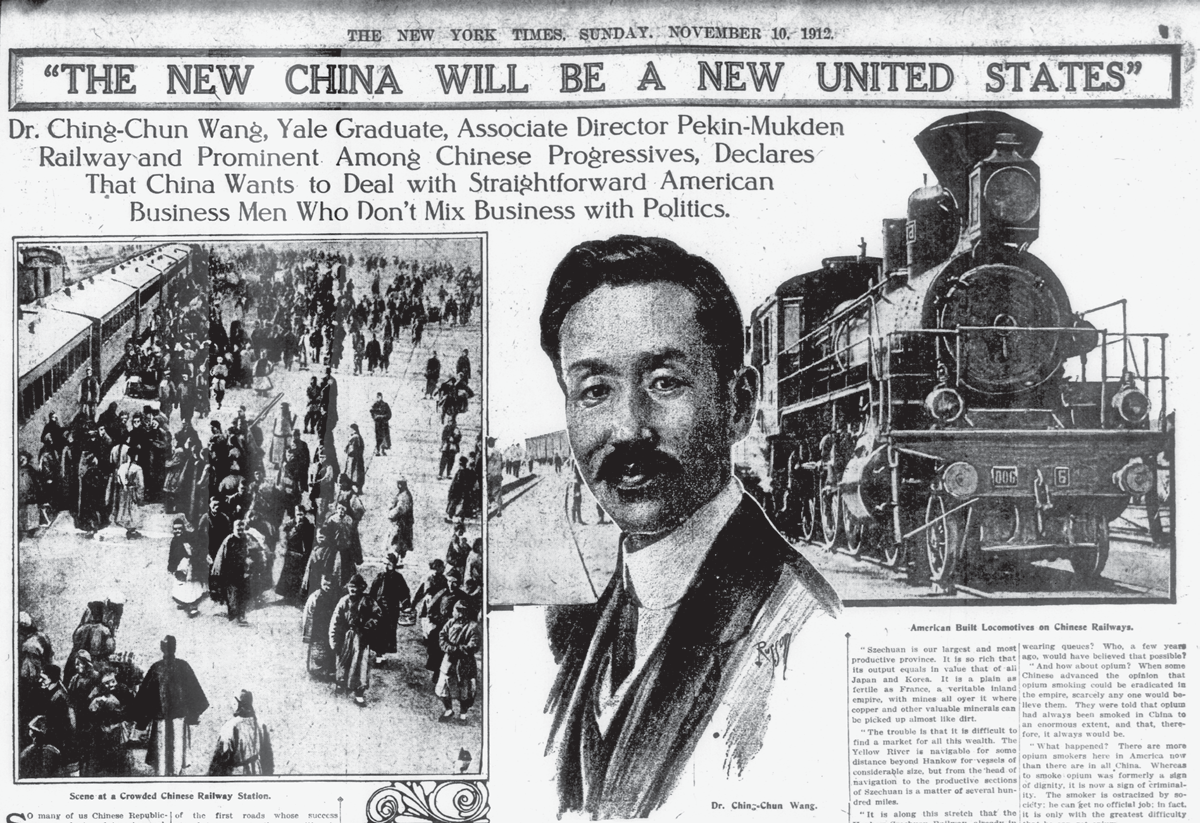

乍看之下,王景春不像是合適的人選。身為京漢鐵路局局長,被任命為中國代表團(tuán)團(tuán)長的他怎么看也不是個(gè)健壯活潑的人。他長著一張鵝蛋臉,脖子纖細(xì),濃密的唇髭遮住了似有若無的微笑。王景春內(nèi)向的性格被別人視為懦弱的表現(xiàn),常被他在政府機(jī)關(guān)的同僚拿來取笑。他們說,你在任何事情上都看不到王景春出頭,因?yàn)樗谀硞€(gè)偏僻的療養(yǎng)院療養(yǎng)他那羸弱的身體。然而,同僚們沒有看出王景春性格中沉靜的頑強(qiáng)與堅(jiān)韌。王景春平易近人,甚至能令人卸下心防。在他雙眼的注視下,人們會(huì)不自覺地吐露本不想說的東西。他是個(gè)耐心低調(diào)的謀略家。

王景春對美國人宣講中國希望做生意,《紐約時(shí)報(bào)》1912年11月10日刊

王景春驕人的履歷為他贏得了1925年巴黎國際電報(bào)大會(huì)的入場券。他是作為京漢鐵路局局長和中國代表團(tuán)團(tuán)長出席巴黎會(huì)議的。國際電報(bào)大會(huì)在索邦大學(xué)羅馬式建筑風(fēng)格的教堂里召開。教堂宏偉的大廳外,法國首都黃赭紛呈、滿目秋意。公園樹蔭下的長凳上,一對對情侶相依相偎。街頭咖啡座笑語喧嘩、杯盞叮當(dāng)。

但是,王景春不指望在索邦大學(xué)的會(huì)場上得到多少善意。電報(bào)業(yè)的競爭極為激烈,利潤與日俱增,這加劇了歐洲國家之間的競爭,也加大了中國參與其中的困難。

接下來的兩個(gè)月里,王景春和他的團(tuán)隊(duì)要利用所有國際規(guī)約,動(dòng)用一切說服手段爭取重獲國家主權(quán)。根據(jù)西方自己不斷發(fā)展的國際法框架,王景春知道,所有國家均有權(quán)按照自己的主權(quán)利益行事,并保護(hù)自身主權(quán)利益——至少理論上如此。他必須從此處入手,利用西方人自己視為圭臬的條文規(guī)則。雖然王景春做好了硬杠的準(zhǔn)備,但是他對西方并無敵意。王景春熱愛自己的祖國,但對它的缺點(diǎn)心知肚明,正如他對賬本上的數(shù)字爛熟于心。事實(shí)是,中國電報(bào)業(yè)眼下的困境不是西方造成的。中國電報(bào)業(yè)落得今天這步田地,完全是它自己的責(zé)任。中國本可從一開始就參與電報(bào)業(yè)的發(fā)展,本可守住自己的主權(quán)。可是,它卻把主權(quán)拱手讓人,等到醒悟過來為時(shí)已晚。

二

19世紀(jì)70年代,電報(bào)業(yè)前景一片光明,甚至可以說令人陶醉。預(yù)計(jì)在那個(gè)十年結(jié)束之前,人類的90%都將被納入電報(bào)通信網(wǎng)絡(luò)。然而,中國似乎鐵了心要令此預(yù)言落空。就在丹麥、英國、法國和俄國爭先恐后地鋪設(shè)電纜,把電報(bào)網(wǎng)擴(kuò)展出自己的領(lǐng)土,進(jìn)入東亞之時(shí),中國卻予以拒絕。

中國對英國在第一次鴉片戰(zhàn)爭后強(qiáng)迫中國交出關(guān)稅自主權(quán)一事記憶猶新。在《南京條約》的規(guī)定下,中國除了賠款之外,還要開放五口通商,關(guān)稅只能由英國來定。一年后,美國如法炮制,強(qiáng)迫中國給了他們同樣的待遇。然后,法國以及瑞典和挪威按照美國的模式也闖進(jìn)了中國。西方列強(qiáng)協(xié)調(diào)行動(dòng),一方勒索成功后,其余各方隨即跟進(jìn),對中國步步緊逼。第二次鴉片戰(zhàn)爭中,西方列強(qiáng)狡猾地在《天津條約》中放入了“最惠國待遇”條款。該條款規(guī)定,中國若給予一個(gè)西方締約國任何特權(quán),就有法律義務(wù)把同樣的特權(quán)給予所有締約國。到19世紀(jì)末,開放通商的口岸超過了80個(gè)。

所以,電報(bào)業(yè)起飛的時(shí)候,中國的朝臣害怕它是外國人進(jìn)入中國的又一個(gè)借口。一些大臣警告說,電報(bào)代表著西方帝國主義最新的滲透方法,這次是打著通信和技術(shù)的旗號。如果允許外國人在中國的土地上鋪設(shè)電纜,他們一定不會(huì)就此罷休。哪怕一根電纜上有一個(gè)擦痕,外國人也會(huì)指責(zé)中國人并要求賠償。

1865年,俄國人前來提議把西伯利亞的電纜連到北京,被中國婉拒。代表朝廷與蠻夷打交道的恭親王說,天朝不需要此種技術(shù)。5年前,法國公使向恭親王贈(zèng)送電報(bào)手冊,試圖引起他的興趣,得到了同樣的答復(fù)。恭親王說,天朝有靠驛馬傳送的信差服務(wù),遠(yuǎn)至天涯海角。他不屑地認(rèn)為電報(bào)至多是無用之物。

歐洲人對恭親王的拒絕置之不理,干脆瞞著中國我行我素。丹麥人最先動(dòng)手。1870年11月一個(gè)月明無云的夜晚,他們悄悄地從停泊在法國海軍基地的一艘丹麥驅(qū)逐艦上卸下電纜,沿吳淞江西岸埋進(jìn)土里。電纜的鋪設(shè)在黎明前完工,整個(gè)行動(dòng)神不知鬼不覺。

歐洲人占據(jù)了大部分中國市場,彼此間也你爭我奪。大北電報(bào)公司這個(gè)電報(bào)業(yè)務(wù)壟斷公司為丹麥所有,而丹麥意圖統(tǒng)治東亞市場,總想把英國的東方電報(bào)公司甩在后面。丹麥和英國抬出各種理由來說服中國做出讓步。它們說電報(bào)能夠便利中國國民之間的通信,還說電報(bào)有利于救援海上沉船。

中國農(nóng)村老百姓對鋪設(shè)電纜的不滿在不斷發(fā)酵。鄉(xiāng)民們認(rèn)為,橫跨大片鄉(xiāng)村地區(qū)的電纜驚擾了墳中的祖宗之靈,破壞了自家地里的風(fēng)水,會(huì)造成莊稼歉收。據(jù)說電纜會(huì)帶來厄運(yùn),會(huì)令人橫死,招致災(zāi)難。1875年上呈的一份奏折這樣解釋:“夷人只知上帝耶穌,不知祖宗。一俟入其教,則必先毀去家中神像。我中華對今世來生一視同仁。此乃吾人數(shù)千年之祖制,尤重骸骨及魂魄之所寄。夷人深埋電報(bào)線于土中,四方延伸,幾至斷絕地脈,令塋地難御大風(fēng)洪水之患。吾等豈能心安?”

民眾對西方電報(bào)的反應(yīng)恰好為官方所用。1900年義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)期間,起義者挖斷電纜,造成從直隸到山東多條電報(bào)線失靈。知道如何將民憤引向外國人的并非只慈禧太后一人,地方官員也學(xué)會(huì)了給民眾的怨憤和迷信煽風(fēng)點(diǎn)火,他們鼓勵(lì)農(nóng)民毀壞或偷走一截截電纜,有時(shí)電線桿和電報(bào)線被偷是為了獲取里面的高質(zhì)量金屬。當(dāng)局逮捕偷竊者的行動(dòng)故意拖延磨蹭,外國人來報(bào)案,登記案情時(shí)也拖拖拉拉。

1881年,李鴻章等朝廷重臣認(rèn)識(shí)到西化已不可阻擋,知道中國需要拿回控制權(quán),最終成立自己的電報(bào)局。津滬電報(bào)線的開工建設(shè)得到了大張旗鼓的宣傳。不過到那時(shí),歐洲在電報(bào)技術(shù)上所著先鞭已不可逆轉(zhuǎn)。丹麥人設(shè)計(jì)出了一套用于漢字的電碼系統(tǒng),那是歷史上第一套中文電碼,歐洲的技術(shù)優(yōu)勢因此而更上一層樓。中國還有很多事情需要追趕。

三

為漢語制定電碼是西方人長期以來研究漢語的巔峰。自16世紀(jì)的耶穌會(huì)傳教士利瑪竇起,對中國文化懷有景仰之心的歐洲人對漢字癡迷不已,但鮮有外國人對漢語的掌握嫻熟到能夠贏得中國人的尊重。利瑪竇很快記住數(shù)千個(gè)漢字,此事被傳為佳話,但很少有人比得上利瑪竇的好奇心和恒心。許多人聲稱掌握了漢語的訣竅,卻都言不副實(shí)。

歐洲人經(jīng)常對幻想的東西信以為真。漢學(xué)家阿塔納斯·珂雪(Athanasius Kircher)的著作《埃及之俄狄浦斯》(Oedipus Aegyptiacus)里有一張著名圖畫,描繪了怪異的中國文字,第一次向歐洲人展示了漢字的樣子。圖畫中奇形怪狀的字是從一本中國民間歷書里抄來的,當(dāng)時(shí)有學(xué)問的中國人不會(huì)認(rèn)為那是合法的出處。盡管如此,漢字的圖畫還是燃起了歐洲傳教士和學(xué)者的興趣。之后幾個(gè)世紀(jì)中,他們都沉迷于對漢字的研究,樂此不疲。

這種研究在電報(bào)時(shí)代轉(zhuǎn)了向。漢字不再僅僅是遙遠(yuǎn)的稀奇事物,而是如幾何公式一樣需要破解的技術(shù)謎題。此時(shí),一位法國冒險(xiǎn)家加入了虔誠的傳教士和迂腐的學(xué)者研究漢字的行列。皮埃爾·亨利·斯坦尼斯拉斯·戴斯凱拉克·德洛圖爾(Pierre Henri Stanislas d’Escayrac de Lauture)伯爵是發(fā)展中文電報(bào)的先驅(qū)。

1860年,他自愿加入英法聯(lián)軍對北京的侵略。那次侵略的目的是延長現(xiàn)有條約,再次向中國顯示西方的優(yōu)越。一天早上,戴斯凱拉克在執(zhí)行偵察任務(wù)時(shí)被俘,在監(jiān)獄里因遭受酷刑落下殘疾。那段時(shí)期,英法聯(lián)軍借口懲罰中國沒有遵守第一次鴉片戰(zhàn)爭后簽訂的條約,攻破并燒毀了皇帝避暑的圓明園。戴斯凱拉克在滿地屎尿的土屋里被關(guān)了幾個(gè)星期后獲釋。

因在牢中受過刑,戴斯凱拉克用手寫字都很困難,若是意志稍微薄弱點(diǎn)的人經(jīng)受過這些,定會(huì)留下永遠(yuǎn)的心理創(chuàng)傷,但戴斯凱拉克并未因自己的遭遇而敵視中國或中國的文化。相反,戴斯凱拉克開始著手為漢語設(shè)計(jì)電碼。他采用印刷刻字把一個(gè)字分為兩半的辦法,很像后來祁暄在20世紀(jì)20年代設(shè)計(jì)中文打字機(jī)的思路。但是,戴斯凱拉克缺乏現(xiàn)代語言學(xué)和工程學(xué)知識(shí),最終設(shè)計(jì)出來的是由語義網(wǎng)格組成的一個(gè)相當(dāng)抽象的“tekachotomic”列表,實(shí)際用處不大。他的設(shè)計(jì)巧思新穎,卻是閉門造車,僅僅是巧思而已。

到19世紀(jì)最后四分之一的時(shí)間,一位務(wù)實(shí)理性的丹麥金融家把尋覓中文電碼的漫漫長路帶到了一個(gè)決定性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。C.F.蒂特根(C.F. Tietgen)是工業(yè)和銀行業(yè)大亨,也是大北電報(bào)公司的老板。這位看上去和馬丁·路德一樣嚴(yán)厲的鐵面無情的資本家一直希望進(jìn)入未開發(fā)的中國市場。1868年,他接待了一個(gè)來訪的中國外交使團(tuán)后,開始重新估計(jì)中國的潛力。19世紀(jì)60年代初,中國走上了“自強(qiáng)”之路。經(jīng)歷過兩次鴉片戰(zhàn)爭的屈辱后,中國打算靠外國顧問和教官的幫助建造船塢和軍火庫,以此來發(fā)展自身軍事和工業(yè)能力。蒂特根從中看到了機(jī)會(huì)。

蒂特根看到,擋在他的野心和中國巨大市場之間的障礙是語言。他的第一個(gè)目標(biāo)是直奔消費(fèi)者的喜好,盡可能地使中國人能夠輕松使用電報(bào)。蒂特根開始找人為漢字編制電碼。可丹麥?zhǔn)莻€(gè)小地方,在這個(gè)位于斯堪的納維亞半島南部的袖珍王國,他能夠找到的最好的專家是奧斯特沃德(?stervold)天文臺(tái)的天文學(xué)教授漢斯·謝勒俄普(Hans Schjellerup)。這位教授為了對比中東和歐洲的月食記錄學(xué)習(xí)了很長時(shí)間的阿拉伯語,然后又學(xué)了漢語。

應(yīng)蒂特根的請求,謝勒俄普教授開始用手制卡片來匯編漢字清單。到1870年2月,他的工作已卓有成績。他給蒂特根寫了一封信,附上了他擬議的漢字電碼字典的頭兩頁,上有260個(gè)字。那些字像在漢語字典中一樣,是按照《康熙字典》的214個(gè)部首排列的,這樣中國人用起來就不覺生疏。字的先后排序按照部首和筆畫數(shù)來定。謝勒俄普把部首稱為“鑰匙”。在他之前的漢學(xué)家也使用這個(gè)詞,因?yàn)樗麄兿嘈牛瑵h字中鎖著一個(gè)幽深的秘密。

完成漢字電碼初稿后,謝勒俄普教授不得不回天文臺(tái)去繼續(xù)自己的研究。不過,這已足夠推動(dòng)工作的開始。草稿交給了下一位主管、大北電報(bào)公司首任遠(yuǎn)東地區(qū)主任愛德華·蘇恩森(Edouard Suenson),由他帶到了上海。上海外灘熙熙攘攘的全是外國人,在他們的圈子里消息傳播得很快。不管是需要進(jìn)口許可證,還是打聽總理衙門的政治風(fēng)向,都能在那個(gè)圈子里找到合適的聯(lián)系人。蘇恩森希望也能輕易找到人,為公司完成謝勒俄普教授開始的工作。他真的找到了。此人是風(fēng)度翩翩的法國港務(wù)長、33歲的塞普鐵姆·奧古斯特·威基謁(Septime Auguste Viguier)。

四

威基謁有信心,也有相應(yīng)的技能,正是大北電報(bào)公司要找的人才。幾年前,法國政府試圖引起清政府對法國電報(bào)電纜的興趣,卻無功而返。為支持那次努力,威基謁曾研究過編制漢字電碼的問題。他非常熟悉卡塞利傳真機(jī)這種作為現(xiàn)代傳真機(jī)前身的早期傳真機(jī)。法國的項(xiàng)目被束之高閣后,威基謁來到了上海,他的才能恰好為丹麥人所用。

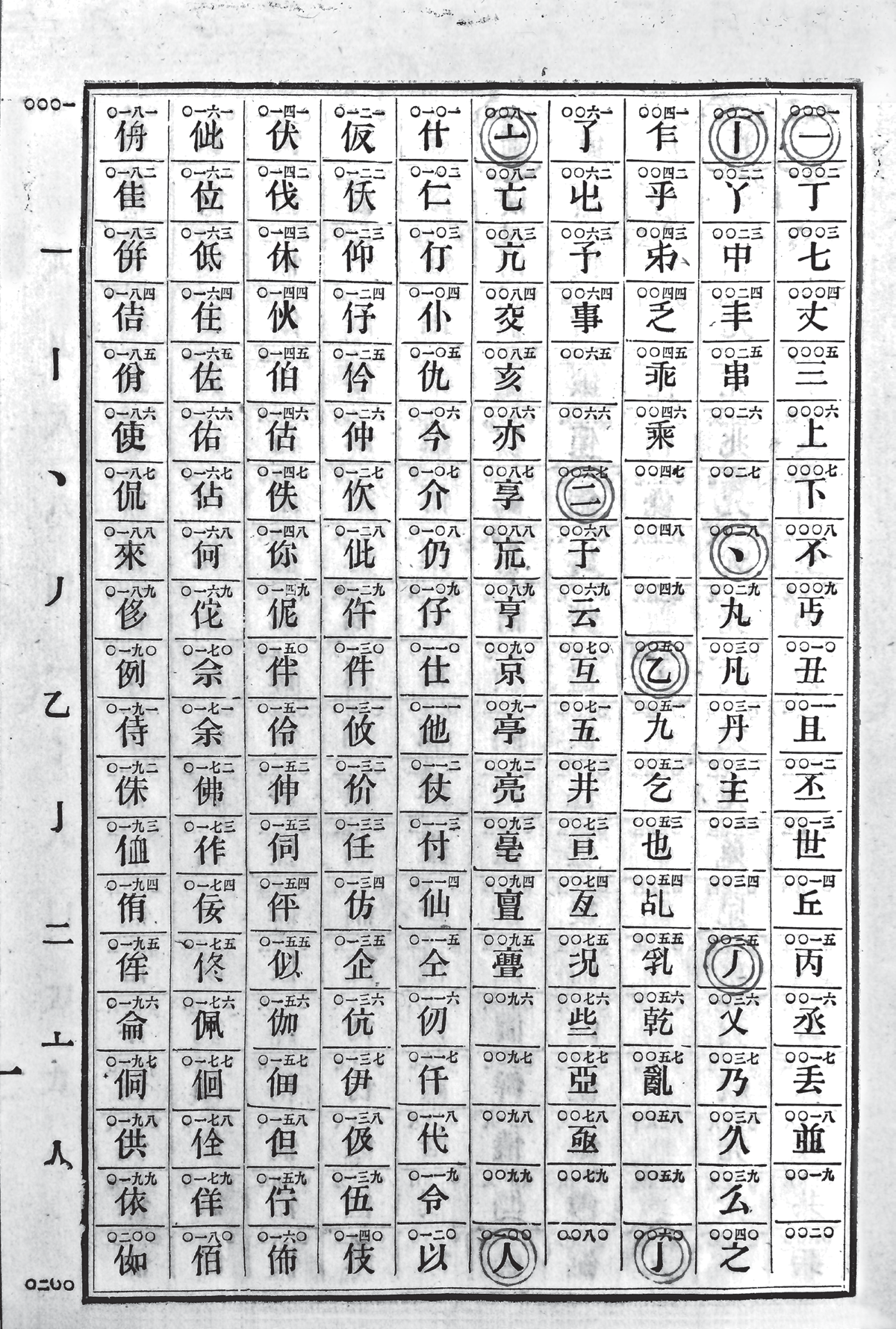

塞普鐵姆·奧古斯特·威基謁的《電報(bào)新書》,上海美華書館,1872年,藏于丹麥國家檔案館

威基謁是最好的人選,但人緣并不好。同事們立即注意到了他的趾高氣揚(yáng)和夸夸其談,他們嘲笑說那是法國人的做派。后來,威基謁還同主任蘇恩森大吵一架。圍繞酬金和功勞歸誰的爭執(zhí)使得他與公司的關(guān)系急轉(zhuǎn)直下。盡管如此,威基謁還是迅速搭起了丹麥教授未完成的框架。1870年6月,他完成了第一稿。1872年,他提交了終版標(biāo)準(zhǔn)化電碼本——含有6899個(gè)字的《電報(bào)新書》。

謝勒俄普教授計(jì)劃編制5454個(gè)漢字的電碼,但他未能達(dá)到這個(gè)數(shù)目。他建議使用數(shù)字來代表漢字發(fā)報(bào),在接收端將數(shù)字再譯回為漢字。按照這個(gè)理念來充實(shí)編碼系統(tǒng),給每個(gè)漢字分配數(shù)字,想出最好的辦法來組織并限定最終電碼本中漢字的數(shù)目——這些任務(wù)落到了威基謁肩上。

威基謁采取了列表的形式,每頁橫20行,縱10列。他給每個(gè)漢字確定了一個(gè)四位數(shù)電碼,四個(gè)數(shù)字從“0001”到“9999”隨意抽取。此外,他還留下了可容納另外3000個(gè)電碼的余地,用于商業(yè)專門詞匯。每頁紙有200個(gè)方格,列出200個(gè)漢字及其數(shù)字電碼。在總數(shù)約為4.5萬的漢字中,編了電碼的漢字相對較少。要大規(guī)模推廣電報(bào),就要重點(diǎn)照顧普通百姓和通用語言,所以,限制漢字電碼的數(shù)目不僅高效,而且務(wù)實(shí)。

不過,在利用數(shù)字的背后,發(fā)生了更加重要的理念轉(zhuǎn)變。人為將漢字?jǐn)?shù)字化意味著漢字與其代碼之間沒有任何有意義的關(guān)聯(lián)。漢字不再是謎,不再需要“鑰匙”來打開。電報(bào)員眼中的漢字引不起任何浪漫的聯(lián)想。漢字是何形狀,它們經(jīng)過千百年的使用如何變成了如今的樣子……這些都無關(guān)緊要。在決定電碼的形狀或形式時(shí),部首不再起任何作用。剩下的只有始終如一但枯燥無趣的四個(gè)一組的數(shù)字。阿拉伯?dāng)?shù)字絲毫反映不出漢字的形狀、含義或發(fā)音。西方電碼把漢字變成了真正意義上的技術(shù)——為解決一個(gè)實(shí)際問題而設(shè)計(jì)的實(shí)用工具。

按照威基謁設(shè)計(jì)的電碼,中國人發(fā)電報(bào)時(shí),實(shí)際上需要用一種外國代碼來代表自己的母語。威基謁只給中國人留了兩個(gè)輔助工具。發(fā)報(bào)人仍然可以使用按《康熙字典》的部首組織的“發(fā)報(bào)表”來用部首查字,但僅此而已。查到字后,發(fā)報(bào)人需要使用字上方的四位數(shù)電碼,用莫爾斯的點(diǎn)線發(fā)出。在收報(bào)端,這個(gè)過程正好反過來。收報(bào)員使用如同電碼本鏡像的“收報(bào)表”把數(shù)字電碼轉(zhuǎn)化為漢字,“收報(bào)表”里面的字和“發(fā)報(bào)表”一模一樣,不過是按數(shù)字而非部首組織的。為了讓中國人比較能夠接受,威基謁把數(shù)字漢化,采用漢字的數(shù)字“一、二、三”而不是“1、2、3”。然而,這無法改變漢字性質(zhì)被徹底改變的事實(shí)。

威基謁似乎堅(jiān)信,一旦中國人能夠輕易使用自己的語言發(fā)電報(bào),所有其他問題,無論是對西方技術(shù)的不信任,還是對電纜的破壞,又或是朝廷的猶豫,都會(huì)迎刃而解。用漢字發(fā)電報(bào)不需要事先翻譯成西方語言,而是直接用數(shù)字電碼發(fā)送,這至少省卻了過程中的一個(gè)環(huán)節(jié)。

在威基謁這個(gè)法國人看來,這是合情合理的,因?yàn)樗菑淖约旱慕嵌葋砜创鞣阶帜浮K僭O(shè),如果漢字字母化讓中國人覺得不快或感到猶豫,那么用數(shù)字代碼這種中性方法就可以解決問題。沒有強(qiáng)迫同化,就不會(huì)有針對外國的敵意。但事實(shí)上,威基謁不過是把漢語變成了字母系統(tǒng)中的二等公民,因?yàn)楦鶕?jù)莫爾斯電碼的原有規(guī)定,發(fā)送數(shù)字的價(jià)格比發(fā)送字母高。用莫爾斯電碼發(fā)送一份完全由數(shù)字組成的電報(bào)是最昂貴的通信方式,因?yàn)閿?shù)字占用的點(diǎn)和線比任何字母都多。簡言之,威基謁處理了一個(gè)問題,卻沒有處理造成那個(gè)問題的前提條件。不過,威基謁和大北電報(bào)公司都不關(guān)心這種事。他們達(dá)到了眼前的目的,找到了他們想要的解決辦法。

在公司強(qiáng)大的支持下,威基謁的四位數(shù)電碼得到了推廣。他還建議鋪設(shè)三條主電報(bào)電纜來鞏固大北電報(bào)公司的影響力。這三條主電纜將在中國大地上跨越南北、橫貫東西,將較小的分電纜延伸到遙遠(yuǎn)的省份。既然現(xiàn)在可以用電報(bào)傳送漢字了,大北電報(bào)公司認(rèn)為沒有理由耽擱下去。一年前,丹麥人偷偷地在夜間埋設(shè)了一條電纜,現(xiàn)在他們有勇氣采取協(xié)調(diào)行動(dòng)公開力推電報(bào)的使用。漢字電碼就這樣誕生了。丹麥公司里幾個(gè)對漢語一知半解的人為了賣產(chǎn)品想出來的辦法在中國使用了半個(gè)多世紀(jì)。威基謁的漢字電碼本成為后來所有漢字電碼本的范本,一直延續(xù)到王景春的時(shí)代。

不過,威基謁的電碼并非無人挑戰(zhàn)。中國人幾乎立即開始尋找更勝一籌的方法。第一個(gè)試水的中國人名叫張德彝,這個(gè)沉默寡言的年輕人作為翻譯參加了1868年那次訪歐外交使團(tuán)。張德彝注意到,每有急事,用“洋字”把中文信息送回中國有諸多不便。他也看到,西方電報(bào)更加安全,因?yàn)槊苄攀怯脭?shù)字發(fā)送的。受此啟發(fā),張德彝采用與威基謁電碼類似的格式編出了自己的漢字電碼本。

威基謁的電碼本是一個(gè)重要的里程碑,但張德彝敏銳地發(fā)現(xiàn)了它的草率馬虎之處。威基謁給漢字編的數(shù)碼中國人用起來并不順手。連續(xù)不斷的數(shù)字不能依照中國人查字典的習(xí)慣把漢字分組。張德彝決定精簡威基謁的系統(tǒng),將其重新安排,使內(nèi)容更加清晰。威基謁1873年提出電碼初稿的兩年后,張德彝出版了《電信新法》。張德彝重組了漢字電碼的順序,使數(shù)字代碼更加規(guī)律。他使用了相同的214個(gè)部首,但他從《康熙字典》中重新選出了大約7000個(gè)字,給那些字分配了從“0001”到“8000”的不同數(shù)字組合。

張德彝和威基謁電碼本的主要分別在于視覺呈現(xiàn)。這對于電報(bào)員尤其重要,因?yàn)榘l(fā)報(bào)必須又快又準(zhǔn),沒有時(shí)間細(xì)查所發(fā)的字是否準(zhǔn)確。張德彝的電碼索引更加合理,電碼本包括的字也更多。電碼本被重新組織為10乘10的網(wǎng)格。所有214個(gè)部首都標(biāo)為紅色,確認(rèn)了傳統(tǒng)漢語詞匯的組織原理,并留下許多空格給未來可能添加的字。張德彝還為簡單的加密代碼留出了地方。西方電報(bào)加密是把字母移動(dòng)幾位。例如,如果加密方式是從原來的字母倒退3個(gè)字母,那么“SECRET”就拼為“PBZOBQ”。漢字電碼以10乘10的網(wǎng)格排列,每個(gè)字在網(wǎng)格上都有自己專門的坐標(biāo),這使得漢字更容易變位加密。為了使經(jīng)過變位加密的漢字易于查找,張德彝電碼本每一頁上的網(wǎng)格都是一樣的。比起典型西方電碼本那種一行行排列的格式,用張氏電碼本查字更加便利。

發(fā)送中文密電麻煩異常。一個(gè)曾經(jīng)在中國國內(nèi)流行一時(shí)的辦法是使用某些成對出現(xiàn)的漢字來代表日期,但除此之外沒有容易的漢字加密法。中國自己的加密法使用漢字加密,但不太有效。后來漢字電碼的編制和加密混亂無序,以顏色為標(biāo)記的密碼本因官僚機(jī)構(gòu)普遍效率低下或保密不力而不起作用。最高機(jī)密的密碼本未經(jīng)授權(quán)就任意抄錄流傳,不是供不應(yīng)求就是無處尋覓。還有,密碼本在復(fù)制時(shí)常常用錯(cuò)顏色標(biāo)簽,或者干脆泄露出去。甲午一戰(zhàn)中國戰(zhàn)敗,被迫割讓臺(tái)灣給日本。到1895年戰(zhàn)爭結(jié)束后中國人才知道,20多年來,日本一直在攔截解密中國的電報(bào),中國因此而付出的政治和外交代價(jià)無法估量。

張德彝的《電信新法》,1873年,藏于丹麥國家檔案館

然而,張德彝對威基謁電碼做出的最重要的改變是,他實(shí)質(zhì)上提出了中國式的新莫爾斯電碼。他設(shè)計(jì)的電碼不僅限于漢字,還為26個(gè)字母和10個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字中的每一個(gè)都編了四位數(shù)電碼。張德彝想讓所有人都能使用他的電碼,而不只是中國人,希望以此表明,他的電碼達(dá)到了任何現(xiàn)有通用電碼的標(biāo)準(zhǔn)。他打算奪回漢字電碼的編碼權(quán),盡管電碼的編制必須遵照外國標(biāo)準(zhǔn)。威基謁采用中文數(shù)字是為了迎合本地需求,讓中國報(bào)務(wù)員易于識(shí)別電碼本中的數(shù)字。張德彝把中文數(shù)字改為阿拉伯?dāng)?shù)字,絕對更具全球視野和長遠(yuǎn)眼光。雖說字母為漢語使用電報(bào)技術(shù)起了搭橋的作用,但張德彝成功逆襲,發(fā)明了中國自己的方法,用以表現(xiàn)并容納西方字母以及使用西方字母的所有文字系統(tǒng)。

張德彝和其他人對中文電報(bào)的發(fā)展做出了諸多貢獻(xiàn),但他們默默無聞。威基謁大名遠(yuǎn)揚(yáng),張德彝的發(fā)明卻一直鮮為人知,他所做發(fā)明的相關(guān)記錄也錯(cuò)誤百出。兩代西方專家學(xué)者都沒有意識(shí)到張德彝原名張德明,字在初,他在電碼本上的署名是他的原名和字——德明在初。西方歷史學(xué)家誤以為署名的是個(gè)名叫“德明在”的人,去掉了“在初”里的“初”,誤把他的姓當(dāng)作“德”。他們好比是把張德彝的名字加了密,向后錯(cuò)了一格,因此未能將電碼本上的名字與張德彝聯(lián)系起來。從蒂特根到張德彝這一至關(guān)重要的直接關(guān)聯(lián)在上個(gè)世紀(jì)大部分時(shí)間內(nèi)都湮沒無聞。

20世紀(jì)20年代,終于到了決斷的時(shí)候。這項(xiàng)任務(wù)落到了王景春頭上。他深知,雖然中國和西方在電報(bào)的問題上曾糾纏不清,但喋喋不休地訴說新仇舊恨只會(huì)適得其反。中國無法讓西方人因無地自容而自發(fā)行動(dòng)起來糾正現(xiàn)狀,因?yàn)樵谖鞣轿幕校邜u不是核心價(jià)值觀。既然訴苦抱怨和激起負(fù)罪感都不起作用,就只能另辟蹊徑。

五

話頭拉回索邦大學(xué),那里的電報(bào)大會(huì)已經(jīng)開了兩個(gè)星期。大會(huì)每天從早9點(diǎn)開到下午5點(diǎn),分四場同時(shí)進(jìn)行,討論的主題包括規(guī)則及細(xì)則、定價(jià)問題、編輯工作。王景春團(tuán)隊(duì)每天早晚加班復(fù)盤會(huì)議情況,弄清楚會(huì)上各方意見,好計(jì)劃己方策略和次日的回應(yīng)。代表團(tuán)里沒人能說流利的法語,于是雇了一位法國人當(dāng)助手。可是,會(huì)上的討論一直圍繞著歐洲人關(guān)心的問題展開,王景春始終沒有發(fā)言機(jī)會(huì)。

歐洲國家代表一個(gè)接一個(gè)地抱怨、發(fā)牢騷。王景春聽著他們的發(fā)言,心中無疑在琢磨如何把話題引向中國,又不至于顯得只顧中國自身利益,這樣才能獲得外國同行的信任和尊重。除了中國和日本之外,每個(gè)與會(huì)代表都來自使用某種字母的國家或地區(qū),無論是拉丁字母、西里爾字母,還是阿拉伯字母。就連日本也使用一種音節(jié)文字,不像中國人,純粹依靠表意文字。中國的情況獨(dú)一無二。

那時(shí),中國大地上已經(jīng)鋪設(shè)了成千上萬英里的電報(bào)電纜,足以把中國連入全球通信和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。中文通過四位數(shù)電碼進(jìn)入了電報(bào)系統(tǒng),但價(jià)格昂貴,且不能使?jié)h字被承認(rèn)為電報(bào)語言,這令王景春深為不甘。漢字在電報(bào)系統(tǒng)里地位全無,僅用數(shù)字代表。國際電報(bào)大會(huì)的會(huì)議大多用來辯論規(guī)則,或討論一封電文應(yīng)該準(zhǔn)許用多少字母、如何收費(fèi)這類細(xì)則規(guī)定。召集巴黎會(huì)議的國際組織“國際電報(bào)聯(lián)盟”的宗旨之一是防止任何一方采用不公平的方法利用現(xiàn)有系統(tǒng)占便宜,但事實(shí)上,欺騙作弊比比皆是。

因?yàn)殡妶?bào)按字母計(jì)費(fèi),所以發(fā)報(bào)人都盡量縮短電文。1854年一位母親給兒子的電報(bào)言簡意賅:“回家。滾石不生苔。”兒子的答復(fù)同樣有說服力:“來吧。抱窩雞不肥。”最短的電報(bào)是一位美國商人向他在倫敦的代理人詢問消息的推特式電報(bào):“?”答復(fù)是“0”。更常見的做法是稍微破一點(diǎn)規(guī)矩。發(fā)電報(bào)按字母數(shù)而不是單詞數(shù)收費(fèi)的時(shí)候,人們在拼寫中偷工減料,如把“立即”拼為“immidiatly”,而不是“immediately”,把“就這樣”拼為“nuf sed”而不是“enough said”,或者使用其他文字。19世紀(jì)60年代晚期,電報(bào)企業(yè)采用了按單詞收費(fèi)的計(jì)費(fèi)制度,于是人們開始使用合并詞,如把“this morning”拼為“smorning”,把“for instance”拼為“frinstance”。人們還很快想到,可以在電文里塞入更多內(nèi)容,但又能少付錢,辦法是用一些詞來表達(dá)與其原意完全不相干的意思。市面上甚至出現(xiàn)了教人如何取巧的書。1884年出版的一本教人少付電報(bào)費(fèi)的手冊建議用“CELESTIFY”來代表“我覺得那樣并不更便宜”,用“DANDELION”來表達(dá)“如果發(fā)生損壞”的意思。按照1896年的《阿特拉斯世界旅客與商業(yè)電報(bào)密碼》(Atlas Universal Travelers’ and Business Telegraphic Cipher Code),“GULLIBLE”的意思是“包裹被海關(guān)沒收了”,而一個(gè)礦業(yè)股票交易公司在1910年使用“REVERE”一詞來代表無疑是用來應(yīng)付客戶投訴的一句話,而那句話包含的英文單詞達(dá)到驚人的31個(gè),大意是:“電線出了故障,您的電報(bào)未能及時(shí)送達(dá),今天無法交易,既然您的訂單一周內(nèi)有效,我們將嘗試明天執(zhí)行您的訂單。”這種自作主張的憑空造字使電報(bào)公司不勝其煩。總是有人鉆規(guī)則的空子,電報(bào)公司只得多次說明什么才能算一個(gè)單詞。后來,電報(bào)公司不得不公開明確地宣布更加嚴(yán)格的規(guī)則,一來是規(guī)范哪些做法在準(zhǔn)許之列,更重要的是要求所用的單詞必須符合詞典中的意思。明碼電文和密碼電文之間的基本區(qū)別逐漸浮出水面。

1925年的《國際電報(bào)服務(wù)規(guī)則》第八條重申,明碼電文指“以授權(quán)用于國際電報(bào)通信的一種或幾種語言表達(dá)明白易懂的意思的電文”,密碼電文則“使用授權(quán)的一種或幾種語言的單詞,組成的句子卻無法理解”。國際電報(bào)聯(lián)盟的許多成員認(rèn)為,這個(gè)條款依然模糊不清。一位美國觀察者問:密碼電文的意思對收信人來說非常明白,而一種語言的明碼電文對不懂該語言的人來說和密碼電文沒有分別。此種情況下——哪怕是在同樣使用字母的不同語言之間——該如何界定什么是明白易懂?

在巴黎會(huì)議的大廳里,人們圍繞著文字的問題展開了激烈的辯論,因?yàn)閰?huì)的不僅有國家代表,還有電報(bào)公司派來為自身利益游說的人員。關(guān)于數(shù)字卻無人談?wù)摗W洲人從一開始就認(rèn)為,從0到9的數(shù)字被視為秘密語言是毋庸贅言的。首先,數(shù)字是抽象符號。每當(dāng)用于計(jì)數(shù)之外的目的時(shí),它們顯然就代表別的意思,是秘密信息。電碼本也利用了這一點(diǎn)。想想看,若是用“1”來表示“我給你寄了一本書,我自己也有同樣的一本,這樣我就能夠輕易地經(jīng)常與你聯(lián)系”的意思,這樣的簡約將是無與倫比的。或者用“214”來表達(dá)傷感:“心如止水,完全聽從上帝的意志。”也許可以用“7571”來表達(dá)報(bào)復(fù)之意:“你若那么做會(huì)后悔。”

規(guī)避定價(jià)規(guī)則的各種巧妙辦法令人眼花繚亂,各國莫不如此。只有中國是唯一的例外,但這并非它自愿的結(jié)果。西方人在字母和數(shù)字發(fā)報(bào)價(jià)格上取巧占便宜的辦法中國人用不了,因?yàn)橹袊说恼Z言完全由數(shù)字代表。一個(gè)漢字能占到44到68個(gè)單位,幾乎比一個(gè)英文單詞多四倍,因此也就更貴。中國沒法作弊。如果你參加的系統(tǒng)中所有其他人都可以作弊并經(jīng)常作弊,那么你自己不作弊并不表示你有什么美德,而是一種默認(rèn)的懲罰。

王景春知道,電報(bào)規(guī)則在發(fā)展過程中,絲毫沒有考慮到中國人的需要或習(xí)慣。中國人不是試圖在系統(tǒng)內(nèi)部鉆定價(jià)規(guī)則的空子,而是試圖找機(jī)會(huì)加入系統(tǒng)。真正的麻煩開始于1912年推廣了一種專門的技術(shù)性電報(bào)服務(wù)之后。由于發(fā)電報(bào)的各色人等越來越多,顧客愿意支付的電報(bào)費(fèi)用高低不一,所以推出了一項(xiàng)新服務(wù):那些不必作為急件或正常電報(bào)立即發(fā)出,而是可以等48小時(shí)以后再發(fā)的電報(bào)算是遲發(fā)電報(bào),價(jià)格很優(yōu)惠,只有正常價(jià)格的一半。

然而,條件是必須發(fā)明碼電報(bào)。這是為了防止顧客既利用價(jià)格優(yōu)惠,又使用縮寫、商標(biāo)、標(biāo)點(diǎn)符號或任意的字母組合來在電文篇幅或內(nèi)容上做手腳,兩邊占便宜。對一個(gè)字的音節(jié)數(shù)也有限制,并規(guī)定,字必須能念得出來。這項(xiàng)新服務(wù)禁止使用加密電文或密碼電文,自然也包括數(shù)字。過去,漢字和字母之間只是存在差距,現(xiàn)在這差距擴(kuò)大成為無法彌合的鴻溝。

王景春在巴黎的任務(wù)是盡量溫和但堅(jiān)定地陳述這種情況,并說明這給中國人造成的困境。他認(rèn)識(shí)到,與會(huì)的西方代表雖然是定價(jià)和關(guān)稅的內(nèi)行,卻對漢字原理及其在電報(bào)方面構(gòu)成的問題一無所知。王景春的外交技能沒有用于國家交往,卻在解釋漢語中有了用武之地。他要給西方同事們講解漢語的基本知識(shí),解釋漢字是如何組成的,為何漢字因其結(jié)構(gòu)而難以系統(tǒng)化,為何用數(shù)字代表漢字是不得已且有缺陷的辦法。

白天的正式會(huì)議散會(huì)后,王景春才開始真正投入工作。他和中國代表團(tuán)其他成員組織晚間沙龍和晚會(huì),借機(jī)舉辦介紹漢語的簡短演示。他們知道,西方人通常對漢語抱有獵奇或輕蔑的態(tài)度,于是提供大量酒水來緩和來賓的反應(yīng),令他們放松。他們想盡各種辦法來講解漢語的基本要素——部首、筆畫、漢字等等。他們講解得很耐心,從不采取教訓(xùn)的口吻。王景春講了許多關(guān)于表意文字起源的故事。做了這些鋪墊之后,他開始介紹漢語中常見的同音字這個(gè)比較技術(shù)性的問題。王景春盡力說明,本來羅馬化也許是個(gè)簡單的解決辦法,但遇到同音字就行不通了。發(fā)音相同的不同漢字若是用字母表達(dá)則很難分辨,因?yàn)樽帜笩o法標(biāo)出字的聲調(diào),也無法顯示漢字一目了然的細(xì)節(jié)。無論對漢字采取怎樣的羅馬化方式,都不可避免地會(huì)失去漢字的根本識(shí)別特征,除非能找到另一種方法來代表漢字。這是換個(gè)說法來闡述一個(gè)不言自明的道理:中國愿意實(shí)現(xiàn)國際化,但絕不能脫離它的歷史、文化和語言國情。

9月中旬,國際電報(bào)大會(huì)舉行了第七屆會(huì)議。代表們又回到了定價(jià)和規(guī)則問題上。他們需要堵住明碼電文和密碼電文傳輸中的漏洞。歐洲代表中有人呼吁成立一個(gè)小組委員會(huì)來研究電碼和目前的電碼管理規(guī)則,王景春馬上表示中國代表團(tuán)愿意參加。不過,他接著說,這不是為了中國,因?yàn)檫@個(gè)問題是歐洲所特有的。他溫和地指出,在目前明碼電文和密碼電文之間區(qū)別的基礎(chǔ)上制定的任何發(fā)報(bào)費(fèi)用規(guī)定對中國都沒有幫助,因?yàn)橹形囊繑?shù)字傳輸。他自愿參與這方面的工作,是本著合作的精神,表明中國愿意做出犧牲,把為別國找到公平的解決辦法置于中國自身利益之上。王景春不厭其煩地提醒其他與會(huì)代表,漢字用四位數(shù)代表,這是獨(dú)一無二的。他像在晚間沙龍里一樣,禮貌謙卑,但鍥而不舍地侃侃而談。

王景春從未提出過要求,但是他在幾周時(shí)間內(nèi)成功說服了其他國家給予中國特殊考慮。他的方法奏效了。10月9日,大會(huì)開幕五個(gè)多星期之后,開始聽取各國介紹。王景春明確表示,必須采取行動(dòng)使中國不再因依賴數(shù)字而受到懲罰。明碼電文的一個(gè)核心定義是它必須以發(fā)報(bào)人的母語發(fā)出,那么中國的四位數(shù)電碼就必須算是代表母語的方法。

王景春和西方代表坐在同一個(gè)會(huì)議室里,積極參加會(huì)上的討論,表明中國可以是文明的團(tuán)隊(duì)成員。他的辛勤努力終于使西方代表放了心:中國不僅愿意進(jìn)入錯(cuò)綜復(fù)雜的國際關(guān)系網(wǎng),而且愿意遵守國際規(guī)則,接受自己的例外情況。最后,王景春成功地讓西方國家的代表看到,對中國有利的對他們自己也有利。

歐洲各國代表開始明白,解決中國在定價(jià)方面的劣勢有益于所有各方。他們?nèi)粝腠樌匕焉虡I(yè)活動(dòng)擴(kuò)展到新成立的中華民國,最好給予中國特例待遇。王景春代表官方以平靜的語氣提出了簡單的要求:

自中國引進(jìn)“遲發(fā)”服務(wù)以來,政府于1912年開始準(zhǔn)許外國人享受發(fā)送不太重要的電報(bào)少付一半費(fèi)用的優(yōu)惠,但中國人卻因?yàn)橹荒苁褂脭?shù)字發(fā)電報(bào)而無法受益。事實(shí)是,漢字因其特點(diǎn),除四位數(shù)一組、每組代表一字的方法以外,并無其他更好的發(fā)報(bào)方法。由于遲發(fā)服務(wù)僅接受表達(dá)普通含義的數(shù)字,所以海內(nèi)外華人無法在電報(bào)中使用自己的語言,換言之,他們享受不到半價(jià)服務(wù)……在此情況下,中國政府提議將表達(dá)漢語意思的四位一組的數(shù)字納入各國與中國之間的電報(bào)遲發(fā)服務(wù)。

國際電報(bào)聯(lián)盟被說服了,在力所能及的范圍內(nèi)提出了一個(gè)解決辦法。為照顧一種非字母文字而改變莫爾斯電碼依靠字母的前提既不可能,也不可取。但是,可以把中國和漢字定為例外。于是,在收費(fèi)或字的長度的定價(jià)上面,他們同意放入一個(gè)特殊條款——“exception ellement”——規(guī)定中國使用的四位數(shù)代字法為明碼電報(bào)。

看來目的達(dá)到了。王景春強(qiáng)調(diào),這個(gè)提議不是作弊,而是承認(rèn)把防止作弊的規(guī)則用在中國身上是不合適的。歐洲人想吵盡管繼續(xù)吵下去,但中國做事要正大光明。王景春的辛勤努力沒有白費(fèi)。

國內(nèi)同事準(zhǔn)備像歡迎英雄凱旋一樣熱烈迎接王景春。他取得的成果意義重大而持久。中國終于在電報(bào)領(lǐng)域的國際舞臺(tái)上表明了自己的立場,并且將更加堅(jiān)決地發(fā)聲,爭取贏回自己的世界地位。可是,王景春還沒登上回國的航船,就已經(jīng)因自己未能達(dá)到奪回漢字的完全主權(quán)這個(gè)最終目標(biāo)而感到遺憾。那么多個(gè)星期的談判和外交活動(dòng)都進(jìn)行得相當(dāng)順利,但根本性問題仍未解決。畢竟,漢語為什么必須用數(shù)字來代表才能得到世界的接受?讓國際組織給予例外待遇可以暫且解決迫在眉睫的問題,但問題的根子依舊未解。只要中國僅僅是被容忍的例外,它就不能完全進(jìn)入全球通信的圈子。接受特殊待遇不能使中國最終獲得充分主權(quán)。在分秒之間就能通過電報(bào)影響政治的時(shí)代,中國尚未成為世界制度中獨(dú)立的一員。

六

接下來的幾年中,王景春一直忙個(gè)不停。他在巴黎取得成功后,各方更是對他爭相延聘,但他不愿意完全放棄用西方字母表達(dá)漢字的努力。王景春參加了多次將西方的產(chǎn)業(yè)和政治價(jià)值觀奉為圭臬的國際會(huì)議,愈發(fā)認(rèn)為中國必須進(jìn)一步堅(jiān)定立場。巴黎會(huì)議的兩年后,他參加了在華盛頓特區(qū)舉行的國際無線電大會(huì)。那次會(huì)議上,王景春采取了更加堅(jiān)定的態(tài)度,表示沒有中國的同意,外國公司不得在中國領(lǐng)土上建造或成立電報(bào)站或無線電站。

然而,這些小小的勝利仍然不過是贏得了短暫的喘息時(shí)間,并非持久的保證。應(yīng)當(dāng)找到一種電碼,既能利用西方字母的標(biāo)音優(yōu)勢,也不致有損漢字的性質(zhì)。王景春在中國召集起50多位語言學(xué)家、官員、教師和電報(bào)員幫他研究這個(gè)問題。在國內(nèi)不久前興起的羅馬化運(yùn)動(dòng)的影響下,他們嘗試了一種新的經(jīng)過改動(dòng)的字母系統(tǒng)。這一系統(tǒng)不是依照英語或其他歐洲語言的拼法,而是代表了漢字三個(gè)最主要的特征:發(fā)音、形狀和句法。

之前,威基謁等西方人用數(shù)字來代表漢字。后來,中國人自己試圖用數(shù)字來代表字母。大家不斷地把同一種辦法試來試去。王景春日益堅(jiān)定地認(rèn)為,應(yīng)該用西方字母更長期地為漢語羅馬化服務(wù)。他采用了1913年在北京舉行的全國讀音統(tǒng)一會(huì)上批準(zhǔn)的漢語注音符號,也贊同其中的用漢字的不同組成部分作為輔助性注音字母的主意。在此基礎(chǔ)上,他對被稱為拉丁字母的羅馬字母做了調(diào)整,用它來代表漢字的三個(gè)語言學(xué)屬性:發(fā)音、聲調(diào)和部首。為了在自己的新注音系統(tǒng)中標(biāo)注發(fā)音,王景春用具有相似首輔音的字母來顯示ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ等符號所代表的波、潑、摸、佛的發(fā)音。這樣,與ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ相對應(yīng)的字母就是“b”“p”“m”“f”。為表示聲調(diào),他挑了5個(gè)字母來代表古代與近代音系中的5個(gè)聲調(diào):“B”代表平聲;“P”代表第二聲,或上聲;“X”代表第三聲,聲調(diào)先降后揚(yáng);“C”代表第四聲,或去聲;“R”是第五聲,或輕聲。對于部首這個(gè)最后的屬性,王景春使用兩個(gè)字母來表現(xiàn),一個(gè)輔音和一個(gè)元音。用兩個(gè)字母拼寫發(fā)音的做法僅限于漢字部首,如,土拼為“tu”,力拼為“l(fā)i”,口拼為“ko”,等等,和王照的官話字母中的處理方法有些類似。

王景春用一個(gè)字母代表發(fā)音,另一個(gè)字母代表聲調(diào),再用兩個(gè)字母代表部首的發(fā)音,這樣為每個(gè)字確定了由4個(gè)字母組成的密碼。漢字因此可以通過電報(bào)傳輸,而完全不必使用數(shù)字。王景春的想法與當(dāng)時(shí)其他的羅馬化方案相似,但那些方案不是為了收發(fā)電報(bào),而是為實(shí)現(xiàn)提高識(shí)字率這個(gè)更大的目標(biāo)而設(shè)計(jì)的。王景春從語言學(xué)家和民族學(xué)家的討論中獲得了靈感,找出了辦法來解決他在外交舞臺(tái)上看到的問題。

王景春的方案引起了注意,并因他的聲望得到重視。他編制了一本字典,按照他設(shè)計(jì)的注音系統(tǒng)給公共電碼中所有的漢字重新配碼,這本字典再版了三次。王景春的方案由教育部批準(zhǔn)并頒發(fā),于1929年1月1日生效。王景春大功告成,但已經(jīng)有人開始對漢字進(jìn)行更大膽的實(shí)驗(yàn)。到20世紀(jì)50年代中期,莫爾斯電碼基本上被埃米爾·博多(émile Baudot)于1870年發(fā)明的二進(jìn)制代碼所取代。在博多的代碼中,所有字母統(tǒng)一用5個(gè)等長的基本單位來代表,使用二進(jìn)制數(shù)字制度。但是,直至20世紀(jì)80年代,威基謁發(fā)明的最先催生了其他代表漢字的方法的四位數(shù)格式仍在國際上和中國國內(nèi)被使用。

王景春對中國公眾福祉和政府政策的貢獻(xiàn)無可否認(rèn)。華盛頓會(huì)議后,他離開了鐵路交通部。他在美國待了3年,擔(dān)任中國教育代表團(tuán)團(tuán)長,盡心培養(yǎng)中國的年輕人才,后來又成為政府電報(bào)部門的顧問。王景春在國外逗留時(shí)間最長的一次是在倫敦待了18年,為中國采購原材料和工業(yè)設(shè)備。

不過,王景春從未放棄漢語羅馬化的事業(yè),不斷修改自己這方面的主張。他把自己最后設(shè)計(jì)的系統(tǒng)稱作“Gueeyin”。中華人民共和國成立后,王景春最后一次搬家,來到了美國加州克萊爾蒙特(Claremont),設(shè)計(jì)Gueeyin成為他暮年的個(gè)人愛好。他在克萊爾蒙特一直住到1956年去世。王景春一生盡全力為國效勞,幫中國把電報(bào)基礎(chǔ)設(shè)施掌握到自己手里,從而贏回了部分主權(quán)。他常說,中國必須走出對往昔苦難的沉溺才能前進(jìn)。作為中國最出色的談判家之一,王景春在美國初露頭角,他篤信美國是中國未來的榜樣,他在1912年就是這樣對美國人說的。

然而,許多中國人不相信羅馬化是解決一個(gè)老問題的唯一辦法。王景春在20世紀(jì)30年代和40年代研究羅馬化方案的時(shí)候,一場從根本上改變漢字的廣泛討論正在展開。這場討論不涉及字母,而是另辟蹊徑,對漢字本身進(jìn)行分析,這引起了全國范圍內(nèi)的廣泛興趣。王景春加入的時(shí)候年事已高,無力像推動(dòng)電報(bào)事業(yè)那樣推進(jìn)這場討論,需要由別的人擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)作用。站在這場努力前列的人為數(shù)眾多、五花八門。他們不是官場上的人,而是知識(shí)分子、出版商和工廠工人。他們設(shè)想創(chuàng)造另外一種未來:也許能夠開發(fā)漢字本身的字母式功能,何必改變字母來為漢語所用?

此事與電報(bào)不同,它始于一個(gè)遠(yuǎn)離政治聚光燈的安靜角落:一群老式圖書館員將領(lǐng)跑所謂的漢字檢索方法的競賽。在國家存亡懸于一線之際,他們要熬過又一個(gè)政治上波瀾起伏的時(shí)期。在這場磨難中,有些人興起,有些人跌落。所有人都備受考驗(yàn)。

(本文摘自石靜遠(yuǎn)著《漢字王國:讓中國走向現(xiàn)代的語言革命》,林華譯,中信出版集團(tuán),2023年8月。澎湃新聞經(jīng)授權(quán)發(fā)布,有刪節(jié),原文注釋從略。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司