- +1

盤點|房企轉向:賣房仍是營收大頭,但經營“去地產化”

今年,房市的“金九銀十”沒有如約而至。

在“房住不炒”的大背景下,棚改審批趨嚴,金融去杠桿與防風險并存。房地產企業資金面承壓,陸續出現降溫信號,不少房企開始布局轉型。

從整個市場來看,房企還靠賣房賺錢嗎?房企正在去地產化嗎?土地市場遇冷了嗎?澎湃新聞(www.kxwhcb.com)帶你從頭梳理這次房企經歷的市場震動。

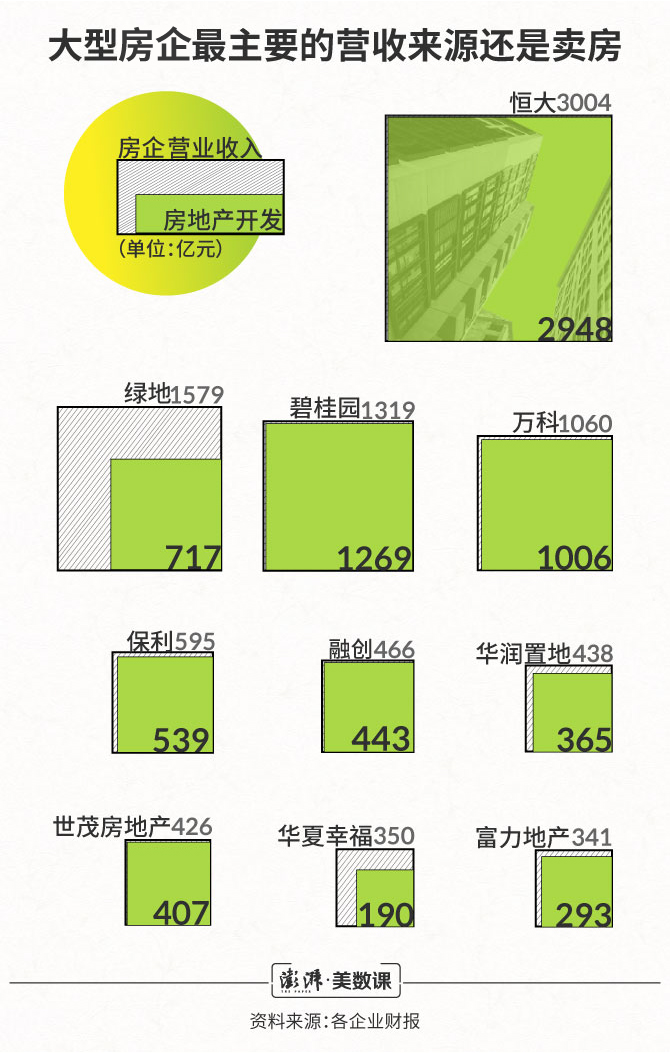

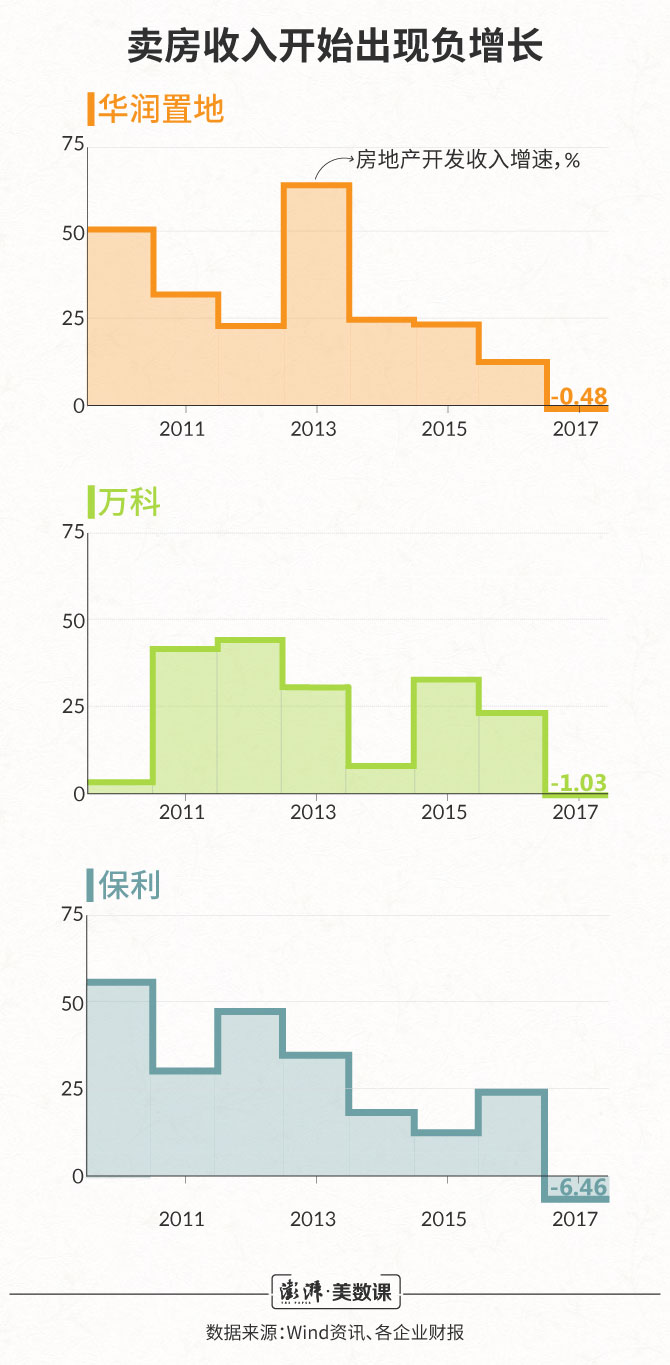

1、賣房還是房企營收大頭,但增速放緩

我們整理出各家主營業務在中國的房企,根據2018年上半年的營收進行排名,找出營收規模最大的十家,觀察營收結構。數據顯示,目前大房企的核心業務仍然集中于房地產開發,賣房為房企提供了絕大部分的收入。其中恒大、碧桂園、萬科、融創、世茂五家的賣房收入甚至占到營業收入的95%以上。

即便財報數據光鮮,但房地產市場仍然風云詭譎。市場唱衰地產行業大概已有兩年,時至今日,不論是言語還是行動,房企的確正在撕掉地產這個唯一的標簽。

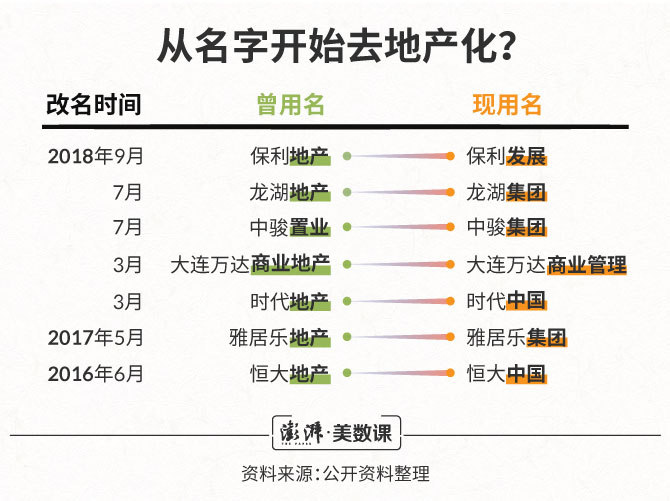

要撕標簽先從改名開始。澎湃新聞收集了部分知名房企的“曾用名”、“現用名”,發現房企大多去除“地產”、“置業”等字樣,用“發展”、“集團”、“中國”等字樣取代。

看看各位房企大佬說了什么?

我們發現,除了和房子打交道,房企的確在往更多領域跨界發展。

各家的轉型路徑并不完全一致:恒大接連收購FF、廣匯集團,開始造車之旅;融創為了未來的“詩與遠方”,投資樂視、合作萬達,布局了文化、旅游產業;萬科多面發展,一面成立冰雪事業部,一面收購普洛斯物流、并購太古冷鏈;碧桂園則是一邊養豬,一邊造著機器人。

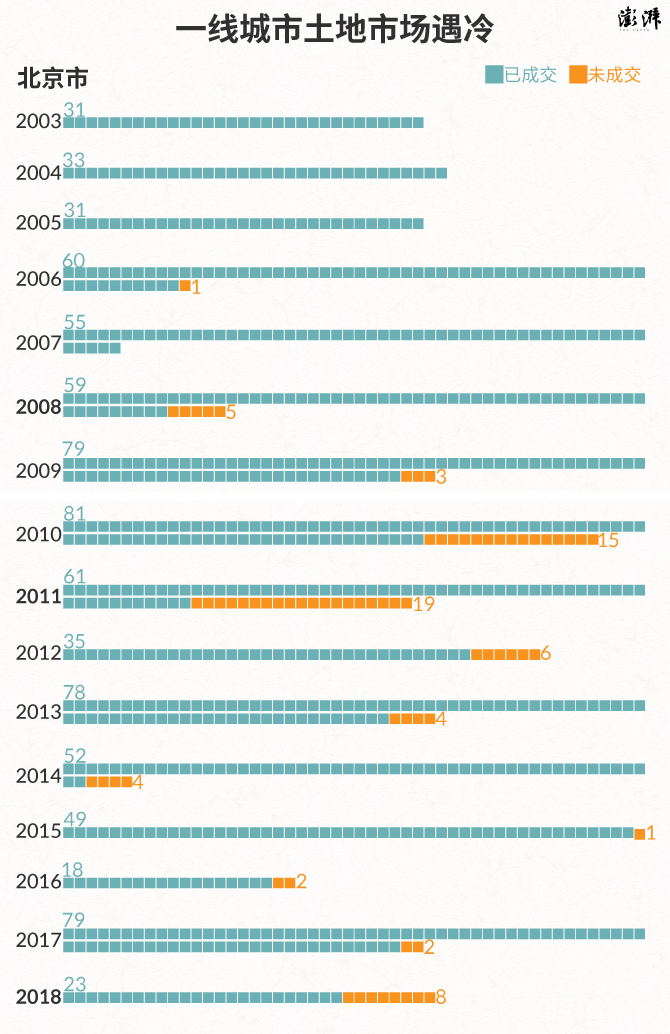

今年房企資金收緊,壓力增大,在拿地方面也比往年謹慎。土地市場也因此進入下行通道,地變得不好賣了。

想要全面掌握中國的土地市場并不是一件易事,但不同的第三方平臺正在透露同樣的信號:土地流拍的確變多了。

根據克而瑞的數據,2018年前7個月,共有419個土地流拍,較上年同期增長78%。根據中國指數研究院的數據,2018年前8個月,北京已經有6塊住宅用地流拍,廣州有3塊住宅用地流拍。這樣看來,即使在中國人口最密集的城市,土地流拍宗數也在上升。

與此對應的,土地市場的溢價率逐步走低。根據中國指數研究院的數據,最近一年多時間里,一二三線城市的土地溢價率有不同程度的下降。

終止原因各地有所不同:上海楊行等地塊稱是因出讓人申請終止出讓;杭州良渚地塊稱區域規劃需要進一步評估;福州排尾紅星舊改地塊稱出讓條件需要調整;南京燕子磯地塊則是因故終止出讓。

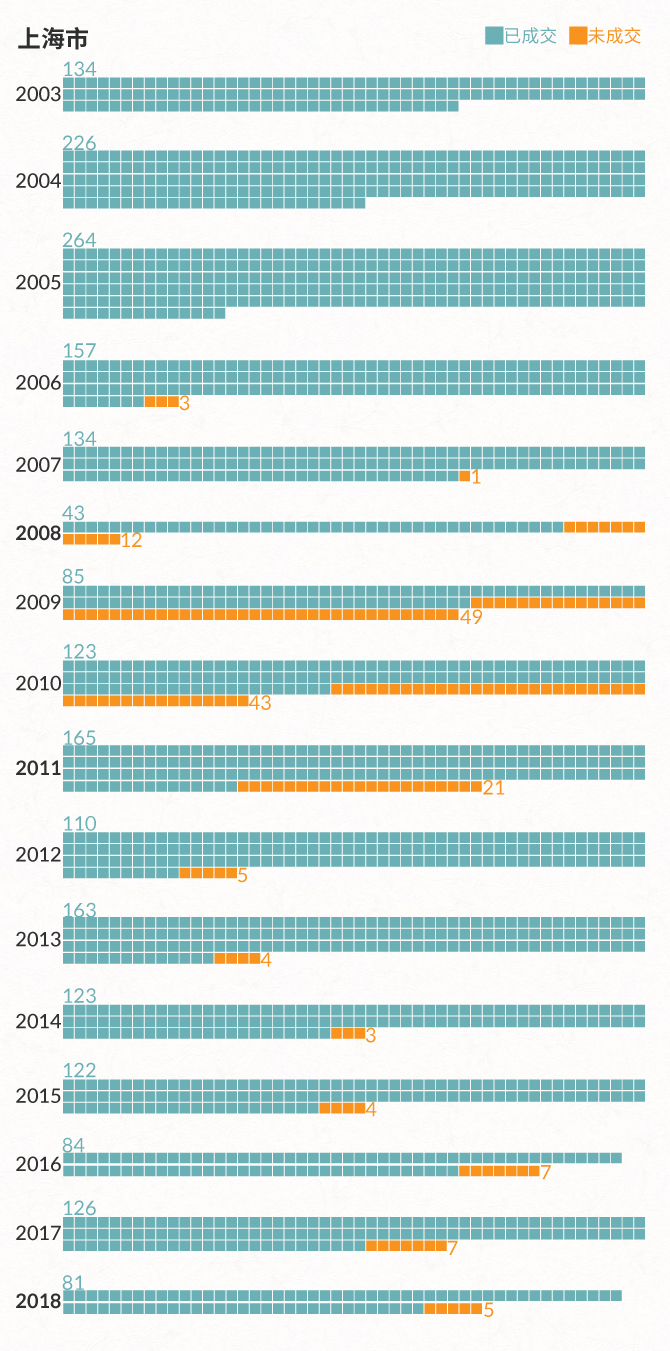

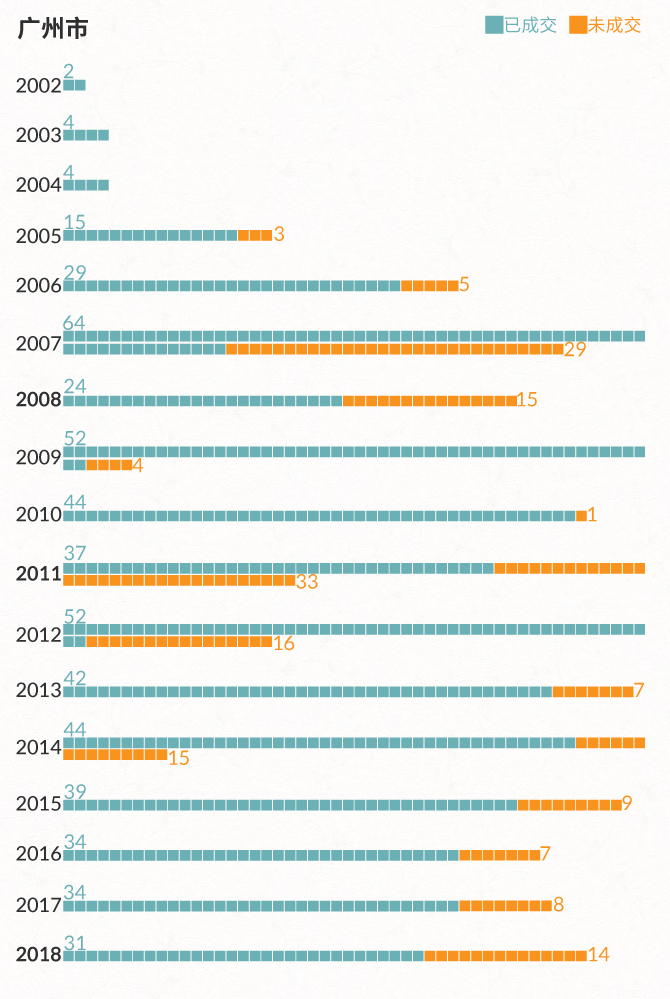

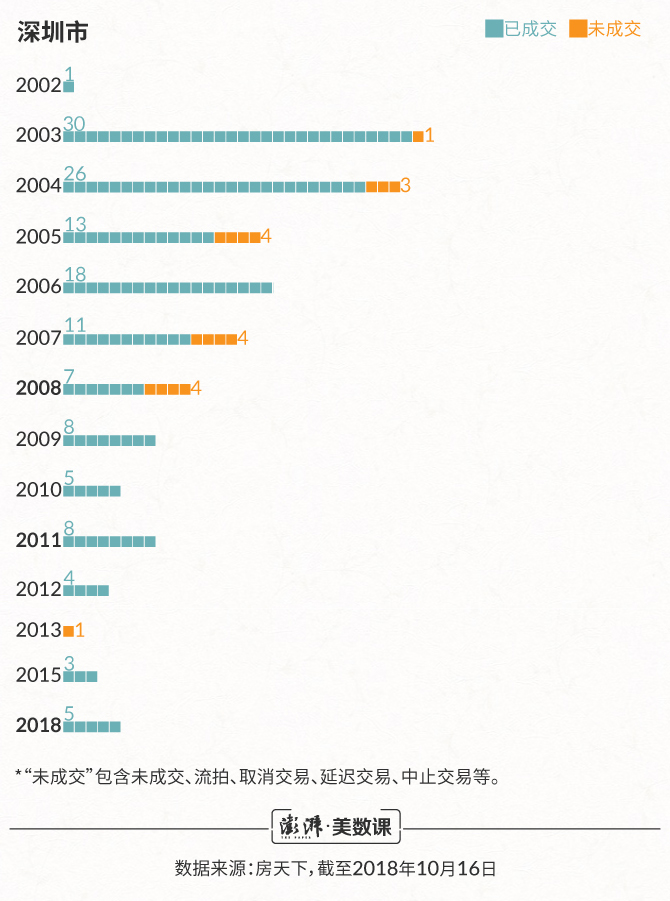

基于上文的敘述,我們粗略將土地交易劃分成“已成交”和“未成交”兩類,觀察北上廣深這十幾年間的土地交易,能夠發現以下兩點:

第一,即便在中國最擁擠的一線城市,2018年的土地市場熱度也有所下降。截至2018年10月16日,北京共有8宗土地沒有實現成交,占交易總量的25.8%;廣州共有14宗土地沒有成交,占交易總量的31%。

第二,相似的歷史在土地市場也曾有發生。2008年全球經濟危機,2011年“新國八條”限購限貸時,土地市場也曾出現過市場轉冷,成交地塊占比下降的情況。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司