- +1

李陀|郭寶昌“一著一生”的勇氣與悲劇小說的誕生

11月18日,郭寶昌先生無拘無礙,魂歸大海。然其精神長存,永耀不息。

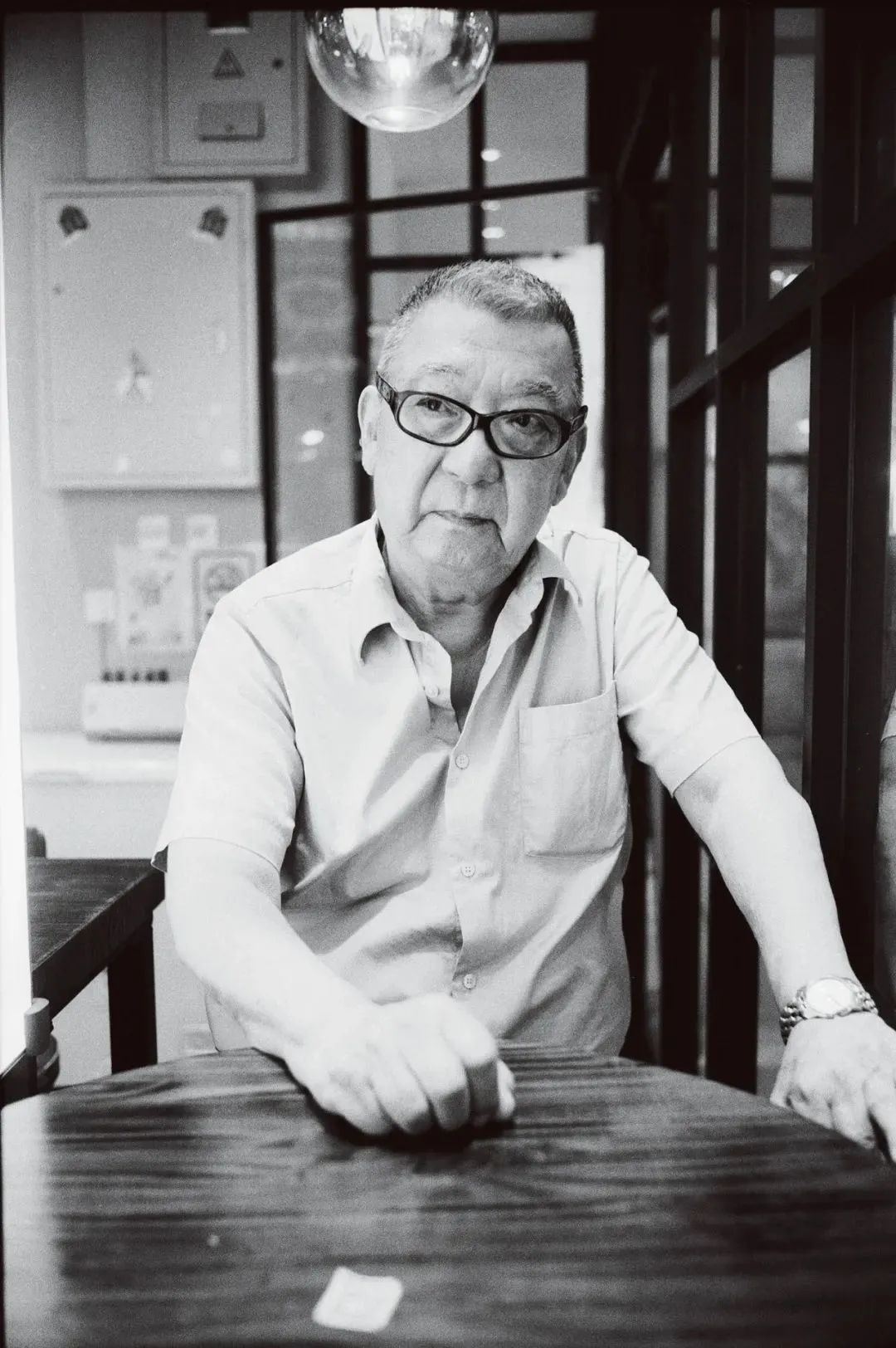

寶昌先生一生跌宕起伏,充滿傳奇色彩。與他精彩人生相匹配的,是他豐沛的創作才華。他既是了不起的導演、演員,也是出色的作家和評論人,在影視、京劇、文學等方面有極高的造詣。或許一部蜚聲時代的《大宅門》不能完全呈現其磅礴的創作才華,然而,魔咒一般的《大宅門》終究成為他一生的主旋律。他在散文集《都是大角色》中,專門撰文回顧了《大宅門》從小說到電影、電視劇,又回歸小說的坎坷創作過程:寶昌導演16歲時就動筆寫家族題材的小說《大宅門》,期間多經磨難。從初次動筆到54歲最終完成電視劇劇本創作,中間足足跨了38年。

在電視劇成為經典之后,在完成對摯愛的京劇進行美學梳理的《了不起的游戲》之后,他在《都是大角色》的寫作過程中,重新找到了文學寫作的靈感和熱情。年過80的他,又再次拿起寫作的筆,從16歲那年寫下的開頭寫起,重新完成他心心念念的《大宅門》小說創作。盡管電視劇珠玉在前,年邁的郭寶昌如此嘔心瀝血也要繼續完成的長篇小說,他想要告訴大家什么?想要證明些什么呢?在他辭世之際,長篇小說《大宅門》完稿出版,文學評論家李陀為小說寫了一篇精彩的序言,今天分享給大家,或許從中我們能得出肯定的答案。

李陀從80年代至今,一直是文學評論界的重量級人物,也是中國當代文藝變遷的深度參與者。他在序言中不僅對郭寶昌的小說寫作進行了細致的分析,而且提出了一系列有關小說理論和小說美學的問題:《大宅門》敘事的發展,主要靠的是對話這一要素,同時以口語屬性做媒介,對小說中對話的美學功能做一番必要的改造。而文學批評需要關注并提煉出理論層面的認識,把小說《大宅門》看作是當代寫作嘗試對現代漢語環境下的小說敘事實行了一次改造,一個看來是“倒退”式的改造。

李陀老師強調,“倒退”不僅是因為小說《大宅門》喚醒了人們對章回小說的記憶,還因為在現代小說史的視野里,如此處理對話和敘事關系的寫作,不只是少而又少。可以說,《大宅門》小說繼承并且發展了傳統古典小說那樣的寫作,成為一部獨特的現代中國小說。

悲劇小說的誕生

《唯美》創刊號封面藝術家

文|李陀

封面圖| 姜曉明

1

我一直在等待一本小說,里面的人物一個個向我走來,我不但能聽得見他們的哭笑和叫喊,看得見他們眼神里的煩惱和得意,而且個個愿意和我訴說自己內心的幽思,無論是好的還是壞的,美好的還是黑暗的,就像他們是我一墻之隔的鄰居,狎昵的密友,甚至似乎是我熟悉的家人——這些人于是不再是小說的“文學人物”,而是我生活圈子里的“真人”。

現在它來了,郭寶昌的長篇小說《大宅門》。

《大宅門》郭寶昌 著,作家出版社,2023年11月

2

還是先說它的人物。

這部小說的人物塑造有一個很不平常的特點:其中每一個人物都是悲劇人物,在作家用文字織就的這畫廊——一個最典型最有老北京特色的老宅子——里的男男女女、老老少少,上上下下,一百三四十個人,沒有一個人不是悲劇色彩濃烈的悲劇形象;不必說白家里的白景琦、二奶奶白文氏、楊九紅這些主要人物,即使是其中的幾個小丑式的喜劇人物,其靈魂里難以平息的乖戾和貪婪,一生中屢敗屢斗又屢斗屢敗的惡行,也無不帶有悲劇因素。

這帶來了一般長篇小說沒有的藝術風格和美學特質:小說中這一百多個悲劇形象,使得這部小說從整體上有一種強烈的只有舞臺演出才能有的戲劇感,以及滲透于其中的悲劇因素,這些要素彌漫在、滲透在作品的每一個情節、每一個人物、每一個細節里——可以說,小說和戲劇這兩種不同的寫作,竟然奇跡一樣在《大宅門》中共存,作品由此獲得一種獨特的悲劇品格和美學特征,這是我在小說史上沒有看到過的一種寫作。

3

不過,有讀者會不同意我的這些意見,而且,可以很容易地舉出四十集電視劇《大宅門》和這部小說的許多相似,并且認為小說《大宅門》不但是電視劇的改寫和翻版,而且有自我抄襲,或是偷巧的嫌疑。然而,如果小說的寫作本來是在前,而電視劇的創作和拍攝其實是在小說之后呢?如果這兩個作品的創作實際上是“同時”進行的呢?

其實,隨著電視劇的熱播,一些劇迷通過相關報道和傳聞,多少都知道了,小說的寫作確實是在電視劇前。2021年三聯書店出版了郭寶昌的散文集《都是大角色》,其中一篇篇以人帶史,很有《史記》寫人兼寫史作風的文字,其實是作家的家史,可是書里有一段“愛信不信”的文字,節外生枝,專門回顧了《大宅門》的寫作過程,有興趣做研究的讀者和批評家應該看一看。

《都是大角色》郭寶昌 著,活字文化 策劃,生活·讀書·新知三聯書店,2021年6月

原來,這部小說的寫作有一個漫長的曲折歷史,前前后后,寫成又毀,毀了又寫,二十四年中四易其稿,不僅都沒有完成(其間還有一次是電影劇本),而且“一字都沒留下”。直到1995年,這場寫作災難史才終于收了尾——獲得了有正式編制的電影導演身份之后,郭寶昌用幾個月時間,一鼓作氣完成了四十集電視劇《大宅門》的劇本,于2000年投入制作,2001年播出。

這距離他第一次拿起筆寫《大宅門》已經過去了三十八年。

就小說寫作而言,這樣的艱難和曲折雖然罕見,卻不是絕無僅有,不過,一部小說的寫作和一部電視劇有這種孿生關系,就需要讀者、批評家給予特別的注意:一個具有電影導演身份的作家,當他把一個小說的完整構思改寫/轉化為影視作品,然后又把這個影視作品再次改寫/轉化為小說形態的文學作品的時候,我們應該怎么看這種改寫和轉化?怎么看這兩個形態不同的文本?

在電影史上,一身具有作家和導演雙重身份的藝術家并不少,20世紀法國新浪潮運動就引發了“作家電影”這一思潮,其中阿蘭·羅伯-格里耶、瑪格麗特·杜拉斯都是代表人物,往近了說,德國的彼得·漢德克,還有剛去世不久才華橫溢的藏族作家、導演萬瑪才旦等等,在“跨界寫作”里也都有突出的表現。

不過,郭寶昌的“跨界寫作”還是與以往這些作家有很大的不同之處。通常我們知道或熟悉的跨界作家,一般在其開始構思、著手創作的過程里,都是依照文字語言特有的敘述優勢先寫作小說,然后依照視覺藝術需要做改編或改寫,最后完成影視作品的“寫作”,也就是說,在兩界之間有一個通常說的“再創作”的環節,因此,這個“跨”的過程必然要對原作的構思、主題、人物形象,都不得不做些較大的、甚至是很大的改變。可是這往往會給原作帶來種種遺憾甚至扭曲。

《大宅門》情形則不同:小說和電視劇在“跨”的過程中基本沒有“再創作”。我們對照小說和電視劇,不感覺其間有通常跨界創作難以避免的那種陌生和隔閡,它們有似“孿生”——它們就是“孿生”。不僅如此,有興趣的讀者/觀眾,還可以在閱讀和觀看中,滿足于兩個不同媒介的文本互相詮釋的樂趣。很顯然,這是一種充滿實驗性的新的寫作實踐。新世紀以來,影視文化和網絡文化一下子獲得了一種爆發式的迅猛發展,同時,以文字為主要媒介的各種書寫文化形式,在這個發展中落入一種災難式的境遇里,且遭受到種種鉗制、榨取、壓迫和破壞,這不能不造成將影響人類未來的文化生態的嚴重危機。四面楚歌,八面受敵,小說將如何生存?小說寫作如何才能夠不被淹沒或吞噬?小說如何保持自己在認識世界方面所具有的任何其他形式都不可能取代的優勢和獨特的意義?在今天,恐怕讀者、作家和批評家都需要思考這些問題。而郭寶昌《大宅門》的寫作實踐,于此刻是不是為我們帶來了一些新經驗和新思路?

琢磨郭寶昌的寫作,我們還不能不注意到,他成長歷史中有一些其他作家所沒有的特點,一是他對傳統戲劇、尤其是京劇藝術的熱愛和熟悉,再就是他對視覺形式特別是電影藝術的熱愛和熟悉。

《了不起的游戲》郭寶昌 陶慶梅著,活字文化 策劃,生活·讀書·新知三聯書店,2021年8月

這里用“熟悉和熱愛”這樣的詞,其實不很準確,因為他實際上不僅僅是這兩種藝術門類里的大行家,而且在這兩個領域中都做過非常先鋒的實驗,一個是用京劇大師程硯秋先生的同名劇作做題材,另起爐灶拍攝的戲曲電影《春閨夢》,一個是京劇版的《大宅門》。這兩個作品,一個是電影,一個是京劇,一個是影像的想象空間,一個是戲劇表演的舞臺空間,但是它們的制作都充滿了極具先鋒特色的實驗性。這在戲曲電影《春閨夢》里表現得尤為突出。

在一篇序言里對這部作品即使做簡單的介紹,也會占用太多的篇幅,但我愿意提醒對郭寶昌小說寫作有研究興趣的讀者和批評家,有必要從兩方面注意《春閨夢》的創作:一是這部“戲曲電影”,和我們以往常見到的那種用紀錄片方式拍攝的以舞臺為中心的戲曲電影,從概念到語言,都有根本的不同,另一方面,從某種意義上說,《春閨夢》是一部“純粹”的電影,而且由于有攝影師侯詠的默契合作,它還是一部對電影的當代觀念和電影語言做了重要探索的先鋒電影。這里要提醒一下,這部電影的創作時間是2004年,這時候20世紀80年代曾經火光沖天的先鋒熱,早已灰飛煙滅。因此,郭寶昌不僅是京劇和電影這兩種藝術的行家,還是個勇敢的實驗家,當他拿起筆寫小說的時候,它們不可能不對作家產生深刻的影響。

4

結果是小說中出現了另一個路數的寫作。

當我寫下“小說中出現了另一個路數的寫作”這個斷語的時候,是有些猶豫的,另一個路數,那是什么路數?它真夠得上是“另一路”?作為一個一輩子以小說批評為職業的人,明白做這種論斷是有冒險的。但是我愿意冒這個險,試一試。

困難在哪里?80年代出現了“先鋒小說”之后,文學批評已經很習慣以寫作是否有某種創新,來評價小說的寫作,即使先鋒性已經不再是衡量作品“重量”的首要標準,它依然是十分重要的批評準則;另一方面,近些年的文學批評經過對“重寫文學史”的深刻檢討之后,有一個重要發展,是重新估量和評價50年代以及新中國成立后革命文藝的歷史成就,這不僅帶來新的批評觀念和新的批評話語,而且為文學批評生產了一套新的方法、概念和術語,當代文學批評正處于一個重要的拐點。然而,討論郭寶昌《大宅門》的寫作,我們很難從這兩個方面任何一面進入,因此,究竟如何解釋這“另一路”的寫作,似乎在迫使批評也要考慮是不是走另一路?

在一定意義上,現代漢語解放了中國人的小說寫作。因為有了現代漢語,構成小說敘事的必敘要素不僅大大增加,而且是幾何級數的增加。其中之一,是文字語言對現實世界物質性的表現,一下子獲得了無比豐富的可能性,準確一點說,就是新白話小說獲得了一種新的語言肌理,使得書寫文字能夠以足夠的質感來具體地形容、描摹人和物,讓現實世界在語言世界中獲得可以“觸摸”的物質性。這絕不是小說寫作的技術手段的豐富,也不是作家在寫作方法上獲得了更多的自由,真正重要的是,小說的敘述由此獲得了舊小說、章回小說所不具有的新的統一性,一種建立在新的語言肌理基礎上的統一性。

怎么講故事?怎么刻畫人物?怎么結構一個長篇的敘述?作家對現實的認識發生了什么樣的變化?這一切,都不僅顯示現代漢語由此成為新文學發展一個絕不可或缺的條件,而且讓文學整體一下子跨入了一個新時代。但是,這也帶來了很多新的問題,如新小說的寫作,不知不覺就與章回體形式的舊小說拉開了很大的距離——傳統章回體小說,毫無例外地都是以人物塑造做最高的美學追求,而其刻畫人物的基本手段是對話,也是小說得以結構組織起來的中樞和關鍵,無論其整體還是局部。

簡單說,新白話小說中極為重要的語言肌理的質感,對傳統小說的寫作,就不是一個不可或缺的必要條件。如《紅樓夢》第四十九回“琉璃世界白雪紅梅 脂粉香娃割腥啖膻”里,雪的描寫可以說至關重要,可是曹雪芹怎么寫的?是說寶玉出門“四顧一望,并無二色,遠遠的是青松翠竹,自己卻如裝在玻璃盒內一般。于是走至山坡之下,順著山腳剛轉過去,已聞得一股寒香拂鼻。回頭一看,恰是妙玉門前櫳翠庵中有十數株紅梅如胭脂一般,映著雪色,分外顯得精神,好不有趣。”攏共不過百余字。讀這段雪景,讀者會感受到十足的詩意,但它明顯缺少對一場大雪有質感的細致描繪,對今天的讀者,這本來是絕對必需的。可是,這種匱乏對這一回中的人物刻畫和敘事可有半點損傷嗎?絲毫沒有。讀《紅樓夢》,恐怕很少有人會覺出它的語言肌理有什么不足,覺得缺少了質感這個要素,相反,我們往往對這種缺少完全不在意。說到底,不僅是《紅樓夢》,其實傳統章回小說都是如此:人物的對話才是這類寫作的最基本的、最基礎的語言手段,是故事和敘述的靈魂。因此,習慣章回小說的人,不會察覺在閱讀的感受和鑒賞中有來自這方面的困擾。這就提出了一個對于當代寫作非常重要的問題:我們今天還可以不可以像曹雪芹那樣寫小說?換句話說,在現代漢語的語言環境里,作家還能不能繼承并且發展傳統古典小說那樣的寫作?

繞了一個圈子,我現在可以回到郭寶昌的寫作上來——讀者是不是覺得,他的小說的寫法和我們古典的傳統寫作,有著很明顯的繼承關系?是不是覺得,這個長篇在結構上、敘事上、人物刻畫的手法上,和傳統的章回小說有種種暗合之處?這難道是偶然的嗎?

當然不是。

只要換一種眼光看這部長篇,我以為很容易看出《大宅門》敘事的發展,主要靠的是對話,是小說中的連綿不斷的獨立和半獨立的對話,形成人物外在行為和內心活動的動力,使得人物個個都“活”了起來。不過,設想一下,如果今天對一位作家建議,完全用對話——也就是基本不依賴“白話文”提供的幾乎是無限多的語言方便——來寫一個長篇小說,會如何?我想他或她一定很為難,同時立刻會反問:為什么要這樣做?這有必要嗎?現在,郭寶昌的《大宅門》擺在了這里,它是一個很結實的證明:在今天,作家激活中國古典小說以對話來主導、統治敘事的寫作傳統,原來是完全可能的。不過,為回答那個反問,我們必須關心另一個問題,郭寶昌這寫作到底有沒有為當代現代小說寫作提供什么新東西?

這需要細致的分析和討論,我這里只能很粗略地說一些看法。

5

一部作品,作家筆下許多人物都具悲劇色彩,特別是其人生命運最后都有一個不可避免的或悲慘或悲涼的結局,使得整部作品都籠罩在一種悲劇氣氛之中,這在現代小說里固然不多見,可還是有。

但是像《大宅門》一樣,幾十萬字的一個大作品,一百幾十個人物,不但每個人物都是悲劇人物,而且從白穎園、白景琦和二奶奶、楊九紅這些主要人物到白玉婷、武貝勒、王喜光、槐花,以及詹王府里的上上下下等次要人物和小人物,個個都不可避免地卷入到大大小小的悲劇沖突之中,這就罕見了——從結構角度來看,《大宅門》整部小說其實是由大小幾十個悲劇組織起來的,只不過這些悲劇被組織得井然有序:有重要線索,有次要線索,有時候是兩條主要線索并行發展,有時候幾條線索多頭并進,其中有的人世界很大,大到聯系著時代的風云變幻,也有不少人的世界很小很小,小得那么猥瑣、可憐,可同樣走向毀滅。

回顧長篇小說史,這樣的小說形態實在不多見。不過更值得研究的是,它的悲劇形態并不是僅僅來自其主題和內容,而且還來自形式——在某種意義上可以說,《大宅門》是多重大小悲劇的集合,但它的敘述仍然是嚴格的小說敘述。如果我們不認真琢磨這個作品,很難想象作家是怎么做到的?不過,一旦做仔細的分析,就不難發現這“秘密”還是要從小說對話這個關節說起。設想一下,如果郭寶昌不是在他的寫作里,如傳統的章回小說那樣,給予對話一個主導、統治敘事的絕對位置,讓對話元素上升為結構小說的主要機制和框架,借以生成事件和行動,他能夠在《大宅門》里裝置、組織如此復雜的戲劇沖突嗎?此外,讓對話和小說敘事的關系產生這樣重大的改變,我認為還需要一個前提條件:充分重視“白話文”運動為現代漢語提供的口語屬性這一異常寶貴的財富——它在各種類型的書面文體中有不同表現,對此當代批評研究得并不夠——并且以這種口語屬性做媒介,對小說中對話這一要素的美學功能做一番必要的改造。而《大宅門》正是做了這個改造。

郭寶昌的寫作,一方面,讓人物之間的對話不但與現代人日常的生活用語密切融合,而且與故事里的日常生活密切融合,另一方面,還最大限度地讓對話向戲劇形式靠攏,讓每一個對話單元都具有類似舞臺戲劇對話那樣的精練和密度。這就為敘事創造了一個條件,一個足夠的空間,使整個小說能夠由縱橫交錯的幾十個大小悲劇來構成。我認為文學批評要注意到,這不能看作是某種敘述形式個別的新嘗試、新探索,而是把它上升到理論層面,看作是當代寫作嘗試對現代漢語環境下的小說敘事實行了一次改造,一個看來是“倒退”式的改造。不過,這里說“倒退”,不僅是因為它喚醒了人們對章回小說的記憶,還因為在現代小說史的視野里,如此處理對話和敘事關系的寫作,不只是少而又少,順便也是強調,需要“倒退”的時候,作家要有勇氣倒退。

在我閱讀范圍里,這么做比較成功的,有一篇,是海明威的一個短篇小說《白象似的群山》。那是關于一對青年男女的美國故事,一個虛偽的猥瑣男如何哄騙女友打胎的故事。無論就內容來說,還是就形式來說,我都覺得它是海明威最有創意的一篇寫作,也是他作品里我最喜歡的一個。這個小說不僅對話主導了敘事,而且很有戲劇性,只不過其戲劇意味是淡淡的——淡到像籠罩在他們頭上的一層淡霧——一層層的對話都著重表達人物的微妙心理活動,微妙里還帶有一股溫情;這可能是因為中產階級的寫作一旦把解剖刀對準自己,就情不自禁地手發軟,還有可能是海明威的大男子主義的陰影籠罩在整個對話當中,情不自禁地盡可能扭曲那女孩子的心靈。

6

把話說回來。關于《大宅門》的寫作,還有一個方面我們不能不注意:由于郭寶昌熟悉影視和戲劇的創作,在這兩個藝術領域都有豐富的實踐,因此,他的文學想象也具有跨界的特征。讀他的小說,與我們以往的閱讀經驗有很大差別:小說的很多章節都類似一場一場的“戲”,其中不少章節都有相對的獨立性,如果我們愿意,可以把它們略加改動,就能成為舞臺話劇中的某一幕中的一場完整的戲,或者,把小說中某一條沖突線索給予獨立,改寫為一個完整的舞臺劇——話劇不必說,就是改編為一臺有獨立主題的戲曲演出,也不會有太大的困難。

小說《大宅門》的敘述結構和對話的這種緊密關系,讓我們可以猜想,作家在拿起筆寫作的時候,他的激情和構思,一定都是跟著“話”走的,不過這些“話”,不是我們今天很熟悉的現代和當代小說里各種各樣的“話”,例如細致的環境描寫和風景寫真、心理活動的暴露和偵問、敘述人的激情議論和忍不住的抒情,以及多角度的敘述、間接引語的各種運用等等(這些因素郭寶昌也不是完全拒絕,但非常節制,往往都是用于敘述必需的過渡手段),而是連綿不斷的對話,以及對話所帶動的事件和行動,只不過,它們是同時具有現實生活日常性和舞臺戲劇性雙重品格的對話。

對于許多作家來說,以這種有“雙重品格”的對話來貫穿和控制小說敘事,是有很大難度的,但郭寶昌由于在跨界上有特殊優勢,如此跟著“話”走,反而造就了一種盡可能消除或抑制歐化傾向的、向著章回體回歸的寫作路數。此外,還要說一下的是,這種敘事的另一個特點是,它依賴的媒介雖然是文字,但卻有很強的視覺性,那些戲劇性的對話,以及場面、情景中的現場感和親歷性,都使讀者在閱讀中可以“看見”,以至可以把這小說當作一部長篇電影劇本,或者分集的電視劇劇本來讀——郭寶昌給電視劇和長篇小說都命名為《大宅門》,恐怕不但是有意的,而且是懷有深意的。我甚至好奇,如果讓他回顧并且分析自己的創作過程,在他心里涌現的,到底是文字還是影像?他是不是能說得清?

7

不過,《大宅門》最值得注意的,是它的悲劇形態。

過去我們在嚴格意義上講悲劇,大多數都是說戲劇,不過20世紀之后情形有變化,批評家開始討論小說中的悲劇寫作,認為悲劇不一定是戲劇形式所專有的美學屬性,例如《安娜·卡列尼娜》就可以看作是小說形式的悲劇。以這樣眼光再看《大宅門》,這部小說正是一部悲劇小說。

這么看,不完全是由于小說中一百多個人物中,沒有一個人不是命運乖舛的悲劇形象,而是由于這些悲劇人物,以及他們命運中的福禍兇吉,有著一個明確的共同的指向,那就是他們和以白家大院為代表的舊時代/舊中國必然死亡的歷史命運有著不可分割的一體關系;時代的衰亡不是小說中故事的背景,也不是故事里經受各種各樣精神折磨的人物的生活環境——大宅門故事的悲劇性,在于其中每一個人的命運,都是這個時代趨向死亡的細節,都是舊中國正在死亡的一個潰傷,就像一棵正在枯死的老樹,無論其中的人上人,還是人下人,無論是樹干還是細枝,整體都在死亡。

在這個意義上,我認為《大宅門》的寫作,是一個帶有古典品質的悲劇小說的寫作。不過,這里有一些問題需要展開:悲劇小說是一種新出現的寫作嗎?無論對它做什么樣評價或是判定,自然要涉及悲劇和悲劇性,但是這要和以往西方文學和美學中的悲劇概念拉開距離:西人在其學術傳統的不同階段,對悲劇和悲劇性概念都有不同的定義和解釋,或者與古希臘英雄的命運乖蹇相關,以英雄的悲劇激發憐憫和恐懼的情感,以凈化人的心靈,或者從人本主義出發,強調個人價值和社會之間不可調和的沖突,強調個人價值的毀滅,但不管怎樣分歧,這些解釋基本都以接受或者銜接古典戲劇美學理論作為基礎,然后反過來,努力對悲劇、悲劇性、悲劇形象這些概念進行某種突破,以求建立新的悲劇理論。但無論如何,假如悲劇小說是個新東西,且由于小說和戲劇之間有根本差異,屬于不同的媒介,那么我們在美學上或寫作實踐上,是不是需要重新辨別它們之間的差異?甚至另起爐灶,對悲劇小說的悲劇性概念進行重新的闡述,展開另外的一些思考和討論?

以《大宅門》來說,其中的人物雖然貴賤不一,可都是普通人,既不負有改造時代的大使命,也不為琢磨人生價值的哲學意義而苦惱萬分,可如前所述,他們每個人的悲劇命運,都不僅是一個舊時代死亡的一部分,而且同時還是自我毀滅的動力。如此,這是什么悲劇?不是值得好好想一想嗎?

8

討論《大宅門》的悲劇形態,可以從很多方面入手。

這個長篇小說的“原型”,是北京樂家老藥鋪,可它不僅是一個“藥鋪”,而是一個世領皇恩且與皇室王公都有著緊密人脈關系,有著數百年沉浮歷史的大家族,不過,郭寶昌的寫作依照自己的構思對這素材做了裁量,把推動悲劇故事發展的主要因果線索,集中于家族內部倫理關系的恩恩怨怨,以及其中人物或悲涼或悲慘的命運沉浮上。在舊中國瓦解的大歷史中,家庭倫理秩序的瓦解,是非常重要的一個領域,也往往是社會斗爭、家庭斗爭最激烈的領域。在現代文學史里,寫這個瓦解是一個老主題。自晚清以來,特別是五四時期以來,有關這個題材的寫作是一個很大的潮流,構成五四文學發展的重要組成部分,其中很多作品都已經成為經典。不過,值得注意的是,自進入改革時期之后,這一類的寫作雖然相對數量不多,其中有些作品卻表現了某種鄉愁式的懷舊情結,甚至于在一些以鄉土農村為題材的作品里,其主題恰恰是對以舊道德倫理思想為核心的封建意識形態的懷念和招魂。

作家郭寶昌的小說,則是完全不一樣的寫作。

白家大宅門里的故事,以一場一場充滿激情也充滿悲情的家庭戲,演義了這個大家庭里的一百幾十口人,不管是白家的家里人還是家外人,不管是統治者還是被統治者,不管是高貴人還是卑賤人,一個個如何卷入了一場持續不斷、激烈冷酷的、事關捍衛家族倫理秩序的沖突之中,而且,個個身不由己,都在這沖突中爭當衛道者——即使其中有人已經淪為沖突的犧牲品,可是非但不覺悟,相反,被犧牲的人仍然或直接或間接積極去參與其實是折磨自己、殘害自己的家族斗爭,甚至以性命相博去捍衛正在殘害自己的衛道者,捍衛大宅門的倫理秩序。

這是一場混戰,但是其復雜的背后卻有情理可尋。以二奶奶白文氏和七爺白景琦來說,他們并不是通常意義上的“壞人”,可也絕不是“好人”,如果硬要從好和壞去說,這母子倆可以說,都是有“好”有“壞”,既“好”又“壞”——郭寶昌成功地描繪了兩個性格十分復雜的文學形象——一方面,他們都有鮮明的個性,不從眾、不流俗、不循規蹈矩,在一定的意義上,還都是敢于向既有秩序挑戰的異議分子,都有過反抗家族倫理秩序的很大膽的作為:二奶奶不但獨自一人敢于對封建倫理秩序的核心父權制發難,并且成功地打敗了男人陣營奪取到了家族的統治權,而白景琦則枉顧世代相傳的尊卑次序,在婚姻上一再抗命,竟至敢于把妓女楊九紅娶回家中,可是另一方面,當兩個人以維系家族統治的當權派地位出現的時候,母親和兒子都是鐵石心腸的衛道者,一變平日里菩薩般的慈眉善目,對于不甘心遵守大宅門倫理秩序的家人,乃至奴仆,不僅態度十分冷血,而且手段蠻橫兇狠,被懲罰被踐踏的弱者是不是蒙冤,是不是無辜,平日里受什么屈辱,內心里有什么痛苦,在他們衛道邏輯的天平上,輕如鴻毛。

古往今來,以大時代變遷中社會道德思想和倫理制度變革為題材的文學作品很不少,尤其是五四時期和三十年代的作家,創作了很多印證這種時代大變遷的文學形象,其中有些人物已經融入當代人的現實生活,而且構成人的精神世界的一個時隱時現的魅影,時不時暗中作祟。郭寶昌筆下所創作的二奶奶白文氏和七爺白景琦這母子兩個人物,無論其形象所承載的沉重的歷史內涵,還是藝術刻畫上的復雜豐富,都不但是對這個傳統的承接和發展,也對當代文學做出了別具意義的貢獻。

不過,說到人物塑造,小說《大宅門》寫作的另一個不能忽略的成就,是由楊九紅為代表的女性系列形象的塑造。一部小說里有這么多的女性形象,而且在作家筆下色調斑斕的畫廊里,幾乎每一個人都善良、率直、聰慧——這不能不讓讀者聯想到《紅樓夢》里大觀園中的女性——但又個個都性格獨立,敢作敢為,都是個性鮮明的獨特形象,這在當代文學寫作里又是不多見的。

說《大宅門》是悲劇小說,說它其實是在演義一場大時代變遷中社會道德思想和倫理制度變革中的大戲劇,郭寶昌創造的這些女性人物,才是戲中最有悲劇性,也最生動活躍的角色,楊九紅、白佳莉、白玉婷、黃春、香伶、香秀、槐花,她們每一個人,都是不屈于命運的叛逆者,可她們各自選擇的反抗方式,每一種都有心理畸形,都帶著不理智的怨憤,都從一開始就注定最后一定會失敗,除了證明對自己還有對尊嚴的渴望之外,這些反抗都是悲劇。但正是她們的失敗,凸顯了大宅門這個封建堡壘中性別壓迫的深刻,說明如果沒有一場翻天覆地的革命,在父權統治的性別壓迫和性別政治所織就的天羅地網里,女性無論進行什么樣的抗爭和反抗,她們都難以實現被尊重、有尊嚴,相反,都只能是一種可憐的沒有希望的道德訴求。

9

最后,我還想就《大宅門》寫作的語言再說幾句。

寫老北京,一個很大的困難,是怎么處理小說的語言。“北京話”,是一種非常有地方特色的方言,它長時期和國家的“官話”有著非常親密的關系,在1949年新中國建成之后,它又和通行全國的“普通話”有了同樣緊密的關系,這對中國作家的當代寫作產生了重要影響。

其中之一,是很多人認為北京作家在小說寫作上比較占便宜,比較容易解決小說寫作中的種種困難。其實不然。一個作家如果在語言上有足夠的敏感,有特別的音樂的耳朵,他又厭煩了當下通行于書面語里那種干凈的聲音,想讓自己的寫作別求新聲,想讓讀者在自己的故事里聽到帶有地方特色的另一種音樂,他馬上就會發現,這是非常非常難的。因為今天相當歐化的漢語書面語,不但早已改造了而且還在繼續改造著我們的小說語言,當代的書寫系統建起了一道嚴實的石墻,已經不太容許摻入方言這種雜質。郭寶昌當然也遇到了這困難,何況,他講的基本是“老北京”的故事,老北京的“北京話”和今天的“北京話”,又很不相同——可偏偏就有人愿意用自己的頭,去撞這道石墻,而且,居然撞開了。

小說《大宅門》的語言里充滿了“北京話”,或者“北京味兒”的“話”,它是那么從容自然,就像彌漫在空氣里的一種草木的香氣,你并不會特別注意,可呼吸在其中,給你的感覺就完全不一樣。這不容易啊,作家是怎么做到的?那還是請讀者去讀小說吧。前幾年,上海作家金宇澄發表了一部長篇小說《繁花》,其語言也是非常有創造性地、可以說幾乎是沒有一點磕碰痕跡地融入了上海方言元素,于是上海人和上海社會就在讀者面前呈現出另一個面貌,又熟悉又好看。其實讀者不妨把這兩部小說都看看,其生活,其人物,其語言,正好一北一南,且其情趣大異。

10

一個作家,花一輩子的時間就寫了一部小說,這是對文學什么樣的忠誠?想到這些,我其實有更多話可以說,可還是暫且打住。

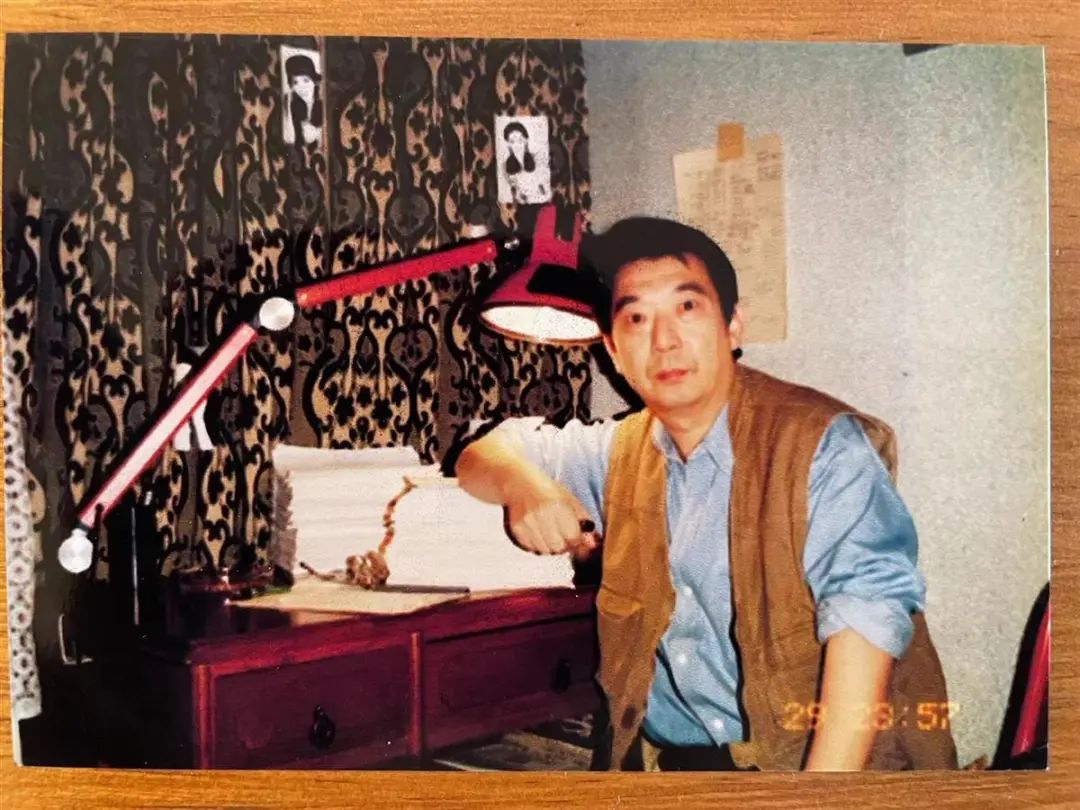

郭寶昌導演1995年7月29日夜

寫完電視劇本《大宅門》時自拍照

原標題:《李陀|郭寶昌“一著一生”的勇氣與悲劇小說的誕生》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司