- +1

所謂浦口:一周城市生活

歷史的更迭會在一片土地上留下諸多痕跡,也會將這個地方的命運時而推向時代的浪尖,時而推向無人問津的邊緣。本期回顧關注到的浦口和浦口城就屬于這樣一例。浦口城最早可以追溯到“河姆渡時代”,近些年被人們所熟知,更多是因為1914年由天津至南京浦口的津浦鐵路正式通車,浦口火車站成為當時全國鐵路交通樞紐的這段歷史。那浦口城的現狀如何,激烈的城市化進程和地產開發對這個地方又產生了什么影響?南京四方當代美術館延續了親身體驗城市空間的“地形學閑逛”活動,用一個相對微觀的視角呈現了浦口的現在進行時。

(本期主持:王越洲)

近期回顧

所謂浦口:尋蹤浦子口城

地形學閑逛 #7 所謂浦口:尋蹤浦子口城

時間:2023年10月28日(周六)13:50-17:00

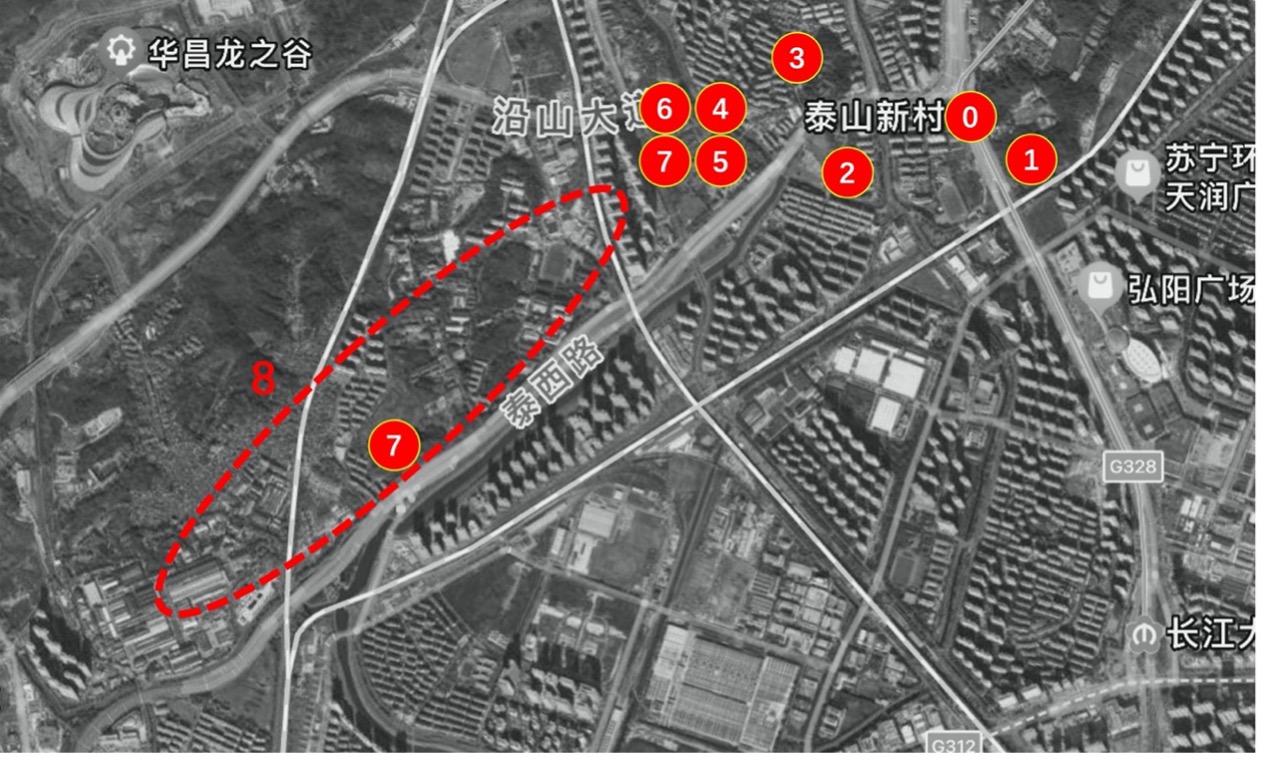

徒步路線: 寶塔山—平山—泰山寺—朱家山河—左所大街—吳武壯公祠—滄波門遺址—中敵臺遺址—浦子口城墻探索(約7km)

分享者:王彥鈞

發起:南京四方當代美術館

通過持續多年的“地形學閑逛”系列徒步,四方當代美術館邀請參與者們從文學、建筑、聲音等不同角度親身丈量過南京主城的各異時空,卻鮮少涉足本館所處的浦口地區。為什么我們每日經行這片長江北岸的城區,除了老山和鐵路,對它的過往所知甚少,甚至對這種忽視習以為常。于是,我們決定從誕生了“浦口”之名的泰山街道區域開始,行走過古代城址的零星殘跡,在古今交錯間看看究竟何為浦口。

本次徒步以隱沒于工廠與住宅的明代浦子口城遺址為核心,行走路線既是隋、宋、元、明的城址變遷,也是明代從渡口、寺院、關卡、集鎮、城門進入浦子口城中心的入城路線。不妨把自己想象為自東向西的時空訪客,從城外的山丘、寺廟開始,經國門關,越朱家山河,過東門鎮,從滄波門繞浦子口城而行,直至登臨江北第一名勝——浦子山中敵臺。

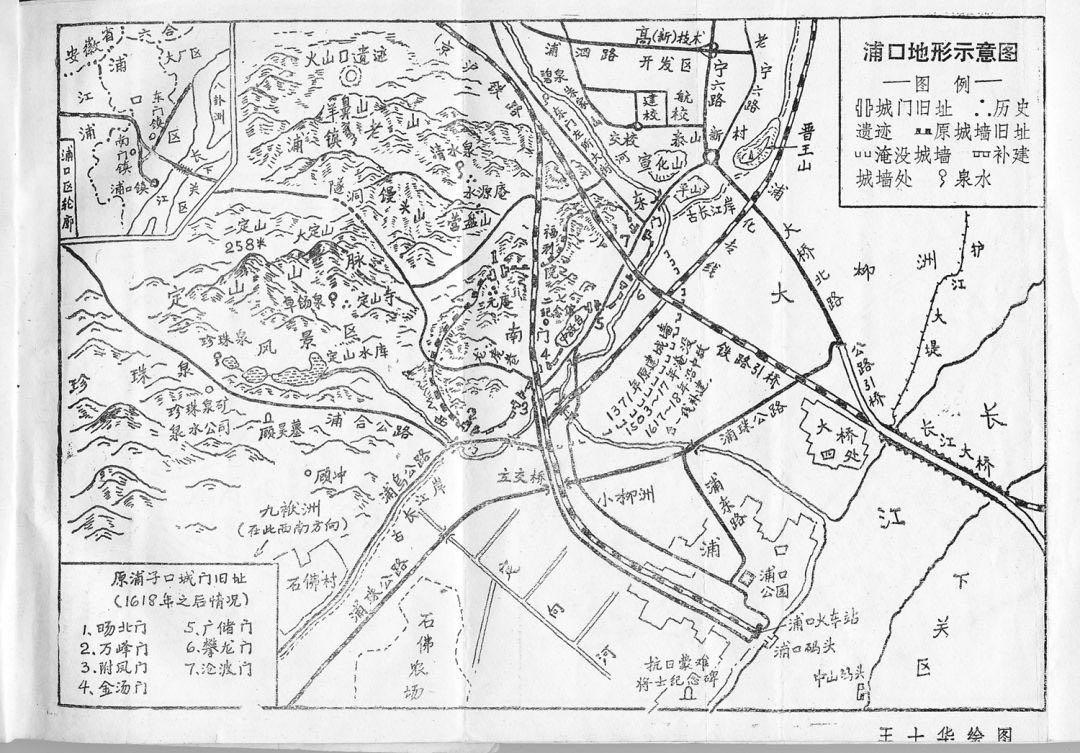

浦口地形示意圖。王士華 繪圖

像許多郊區一樣,浦口自身的歷史和形象常被南京主城堆疊的文脈所遮蔽,何況它直到明代才劃入南京轄區,并不全然融入南京的中心敘事。“浦口”意為瀕水臨岸,大概為河流或河口名。西晉設宣化鎮,隋筑晉王城。元代稱浦子市,又名浦子口。因“扼抗南北,鉗制江淮”,明初筑浦子口城以拱衛南京,至太平天國時拆毀。晚清修津浦鐵路及浦口火車站、浦口碼頭,浦口中心也隨之轉移到江邊商埠區。

出泰山新村地鐵站1號口,身后不起眼的寶塔山公園就是桃葉山。隋代南下伐陳時,晉王楊廣(隋煬帝)在此筑城屯兵,為浦口地區筑城之始。晉王城與明代的晉王祠、晉王塔都已無存。稍作攀登,陡峭的山勢與開闊的視野依然能勾起想象。昔日江灘已被高樓凝固,山凹處的駕校或可作為古代要塞的參照。

尋桃葉山下而行。福 圖

沿泰西路步行,能遠望見宣化山的黃墻和松林。西晉宣化鎮、宣化渡得名于此。明代建有供奉東岳大帝的東岳廟,幾經摧毀與重建后,演變成佛道融合的泰山寺。王靈官和韋陀背靠而立,碧霞元君陪侍在臥佛一旁。1986年重建的寺院內只有石階為晚清遺存,并未見到僧尼。周邊居民在悠閑地疊著錫箔、曬著饅頭,說師傅們還在屋里上課。

泰山寺石階。奚琦 圖

泰山寺平臺望去,狹長的泰西路口位于宣化山、平山與高架橋之間,略當于明代進入南都地界的“國門關”。公路和市場的喧鬧聲在山上也聽得清晰。《平山文昌閣碑記略》《平山雙碧樓記》描繪的平山勝景被鏟平一半后,縮小為游人斜躺的小平山公園。

眺望宣化山與平山之間的“國門關”。奚琦 圖

穿過擁擠的泰山廟農貿市場,跨過貫通滁河與長江的朱家山河,就抵達昔日浦子口城外商業繁華的東門古鎮。此刻東門處于改造前的搬遷狀態,圍擋密布間只剩下少數老人留住。眾多破敗的歷史建筑等待修繕。紀念晚清淮軍將領吳長慶的吳武壯公祠也被圍墻封閉了正門,留下一個鼠洞般的小孔,墻外成了放牧雞、鴨的空間。1905年改建自祠堂的東門小學,如今已經成為社區服務中心。

吳武壯公祠門外。奚琦 圖

參與者們穿梭在灰蒙蒙、空蕩蕩的左所大街和東門大街上,試圖透過綠色圍擋上露出的屋檐、墻頭來辨認出染坊、糧鋪、賬房、宅院,忍不住鉆進幾處無人的巷弄和庭院。這里因傳統的水陸碼頭而興盛,因現代交通的迭代而衰落。拾撿廢品的三輪車之外,一位黑人青年騎著電動車駛過,不知要趕去哪里。

左所大街。善布23 圖

東門大街南側的盡頭,是明代浦子口城的東門:滄波門。如今拱門、樓閣都已不存,但巨石壘砌的底座依然震撼。殘墻頂上茂盛的野草和菜地更流露出一種滄桑的感慨。城門后是一圈矮矮的當代圍墻,把拆遷中的“歷史街區”包圍分割于高樓林立的今日浦口。鉆出小門,藝術學生和工人們正在粉白的墻面上繪制著宣傳壁畫。在明代,就算是進入浦子口城內了。

滄波門城門遺址。Xscape 圖

城墻遺址外,拆遷區圍墻是當代的城墻。石佳雨 圖

順著已然無存的浦子口城南墻,途經住宅、鐵路、南京農業大學浦口校區(原農機廠與農機校),終于抵達曾作為江北第一名勝的浦子山前。街邊綠地后的小丘并不高聳,近看卻是陡峭的紅色巨巖穿插而成。明初,此為浦子口城中頂峰。江水北移后曾為江岸,萬歷四十五年至四十六年(1617-1618年)改筑浦子口城時為南墻要塞,山頂建中敵臺(今稱點將臺)。

浦子山。石佳雨 圖

天色已近黃昏,在草坪稍作休息后,還是決定由山后土路登山。盡管比起南面的絕壁緩和許多,但山路和草木依然險峻。最終被倒塌的樹木擋住去路,未能見到城墻條石、樓閣柱礎、明代《重修浦口城記》石碑等中敵臺遺跡。

山后空地位于幾處小區之間,無人管轄,就被開辟成自由耕種的田園。居民們還拾取二手材料搭建出許多有趣的棚屋。古代城墻在無垠鄉村中圍合出城市,今天作為遺址和山林的保護區卻在城市中滲透出小片農田。夕陽下,走過散落著管道與輪胎的菜地有幾分恍惚,出口處卻是點將臺花園圍欄的缺口。就在猛然回到現代社區的意外中,結束了旅程。時間與體力所限,江蘇省福利院和鋪鎮車輛廠區域的城墻遺址沒來得及詳細探索。

以輪胎為窗的自搭庭院。Xscape 圖

徒步中可見,古代浦口城池范圍正處于開發改造的激烈變動中,規劃管理尚未閉合。零落的古代遺跡缺乏維護和標識,在分裂的地形中與舊街老廠、拆遷荒地、沿街新樓交纏疊加, 也見證了城鄉的邊界反轉與居民的空間妙用。作為歷史它們是被忽視的,作為當代生活場景的一部分卻像縫隙中的耕者一樣野勁勃發。浦口因滁河、長江之間的水陸轉運交通而興起,在現代交通條件的迭代中演變,在人群和文化的流動、匯聚中不斷生成出鮮活、多元的共同生活。這或許就是所謂浦口。

(文/王彥鈞 常駐南京,策展人、散步的人。現于南京四方當代美術館從事策展工作,同時于南京大學藝術學院參與“萬籟計劃”跨學科藝術駐地的組織策劃)

本周主題推薦

書|《大城市的新“土客”關系》

本書以中國大城市的新“土客”關系為研究對象,研究內容主要包括當下中國城市化的主要實現路徑及其背后的價值取向,以及這一實現路徑所導致的實際的社會經濟后果尤其是非政策預期的后果。

書|《鐵路與中國轉型》

本書透過鐵路系統的視角,考察一百多年來中國的發展和轉型,探討鐵路如何以及在多大程度上影響了整個20世紀中國的發展,中國的發展又是如何反過來塑造作為科層系統和經濟系統的鐵路。

書|《一位建筑師,半座南京城》

楊廷寶與梁思成、童寯、劉敦楨并稱“建筑四杰”。楊廷寶一生設計了120項作品,在建筑師中可謂高產。其中有超過半數(67項)是為南京設計的,本書創新性地采用“地圖”的形式,收錄了最全的南京楊廷寶建筑作品,并分為5條探訪路線,將他如何設計出這些具有民族特色的中國現代建筑的巧思用精彩的圖片和生動的文筆講解給大眾。

書|《城鄉中國》

多年來,周其仁教授及其團隊陸續以實地調研的形式,深入調查了中國很多地方城鄉的情況,在本書中,他將城鄉之間這些差異形成的原因、后果以及可能的解決辦法娓娓道來,試圖增加對中國社會和經濟的認識,找出城鎮化改革的癥結,消除城鄉之間的巨大分隔。

線下活動推薦

上海·行走活動|Jane's Walk 城市與誰“共棲”

詳情請關注 一覽眾山小-可持續城市與交通微信公眾號

上海·分享會|戲說摩登,圖想上海:舊上海的歷史影像

詳情請關注 陸家嘴讀書會LUJIAZUIBOOKCLUB微信公眾號

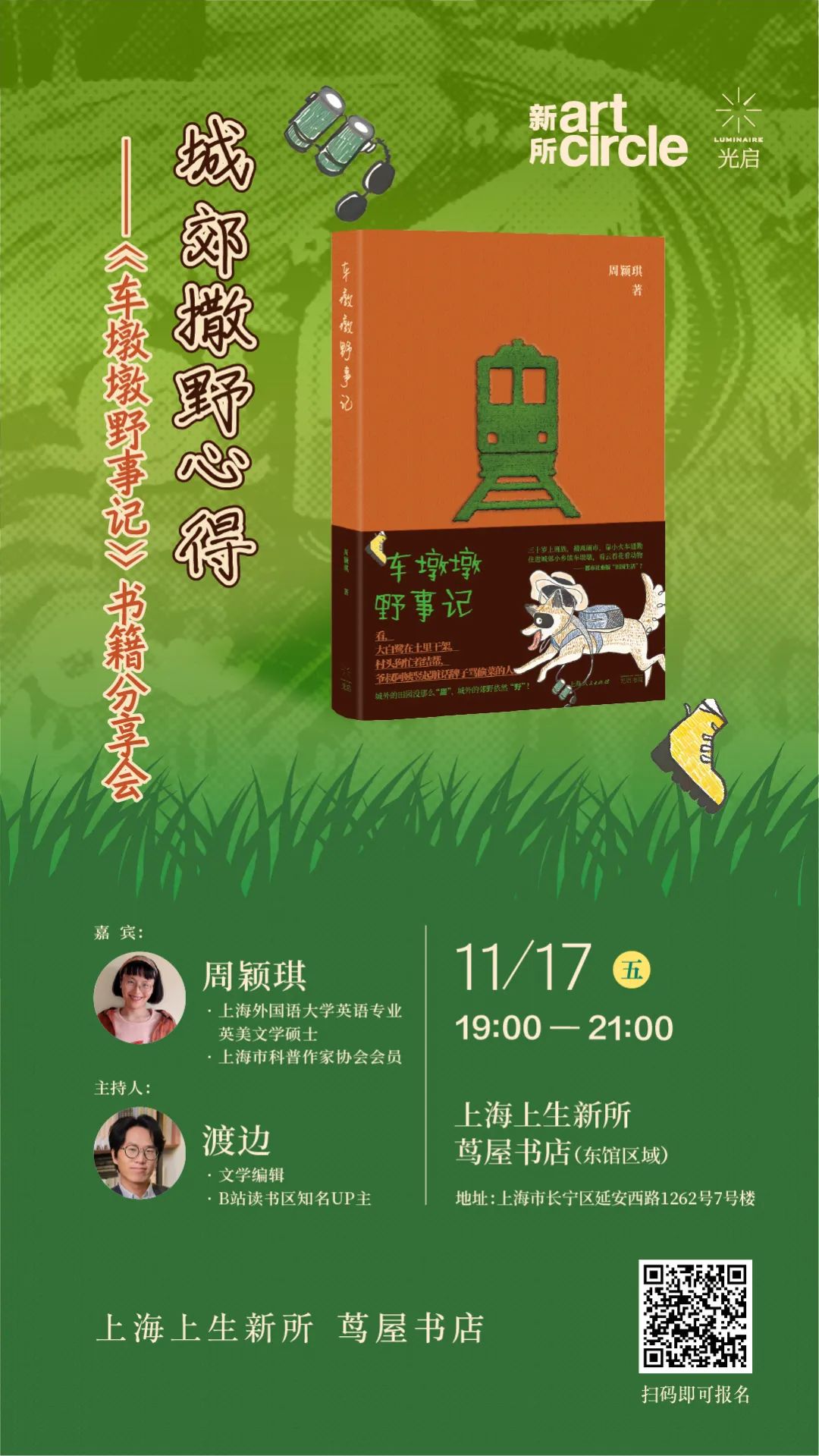

上海·分享會|城郊撒野心得

詳情請關注 上海上生新所 蔦屋書店微信公眾號

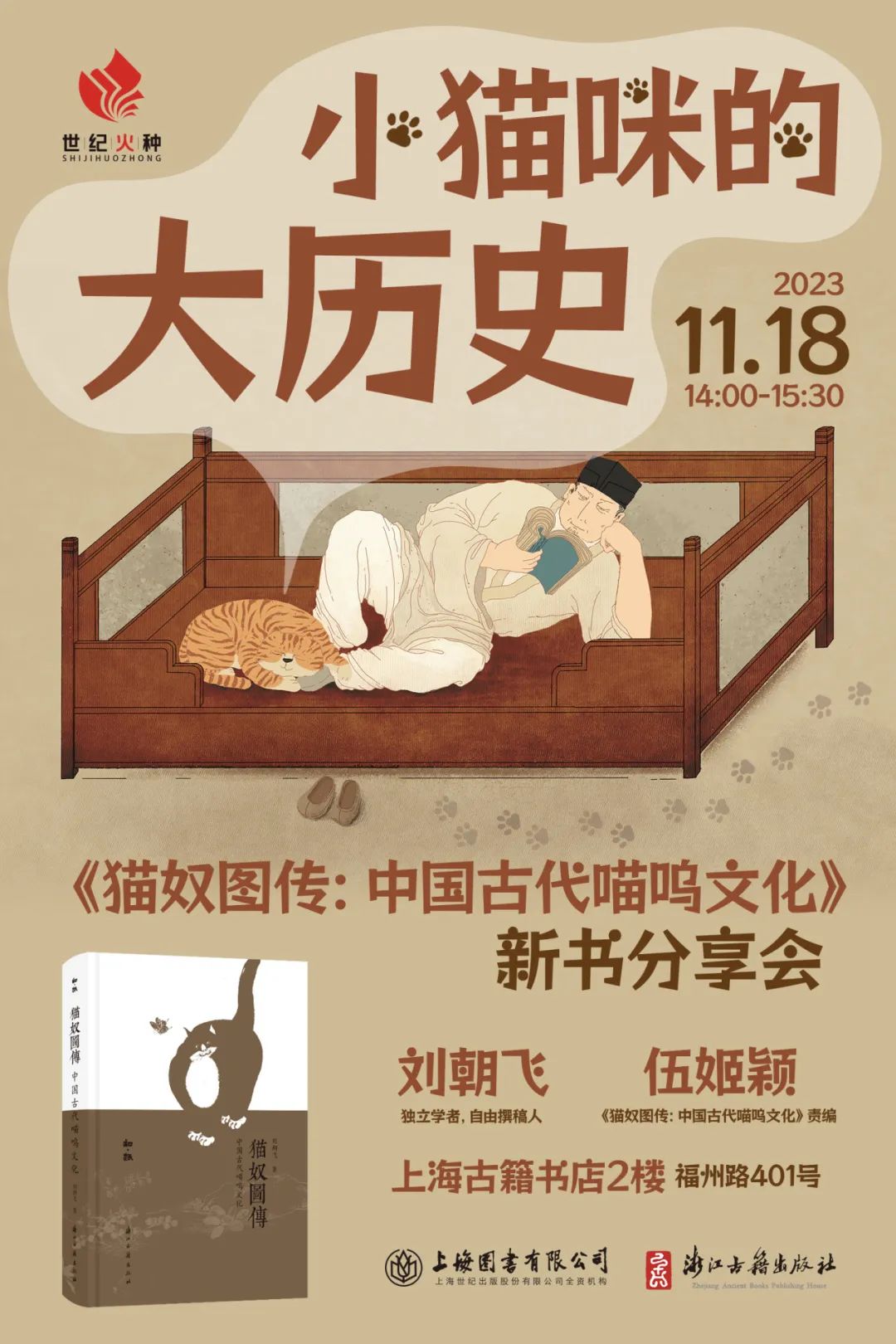

上海·分享會|小貓咪的大歷史

詳情請關注 海上博雅講壇微信公眾號

上海·分享會|園林有境:陳從周的園林觀與當代生活

詳情請關注 上海上生新所 蔦屋書店微信公眾號

上海·分享會|2023年諾獎得主作品《事業還是家庭?》分享會:事業向左,家庭向右

詳情請關注 比較微信公眾號

上海·放映|“三線遺跡”主題紀錄片聯展第二場

詳情請關注 拋開書本AsideFromBooks微信公眾號

上海·放映|音樂治療紀錄片《Music Got me here》影像研習會

詳情請關注 無暇谷微信公眾號

上海·展覽|觸手計劃第二輯——親密的無限:家宅中的消耗與修復

詳情請關注 UCCA Edge微信公眾號

上海·展覽|《繪畫的理由》——第五屆Inter-Youth國際青年繪畫展

詳情請關注 InterYouth國際青年繪畫展微信公眾號

上海·展覽|踢腳線——沈也個展

詳情請關注 OfotoAnart微信公眾號

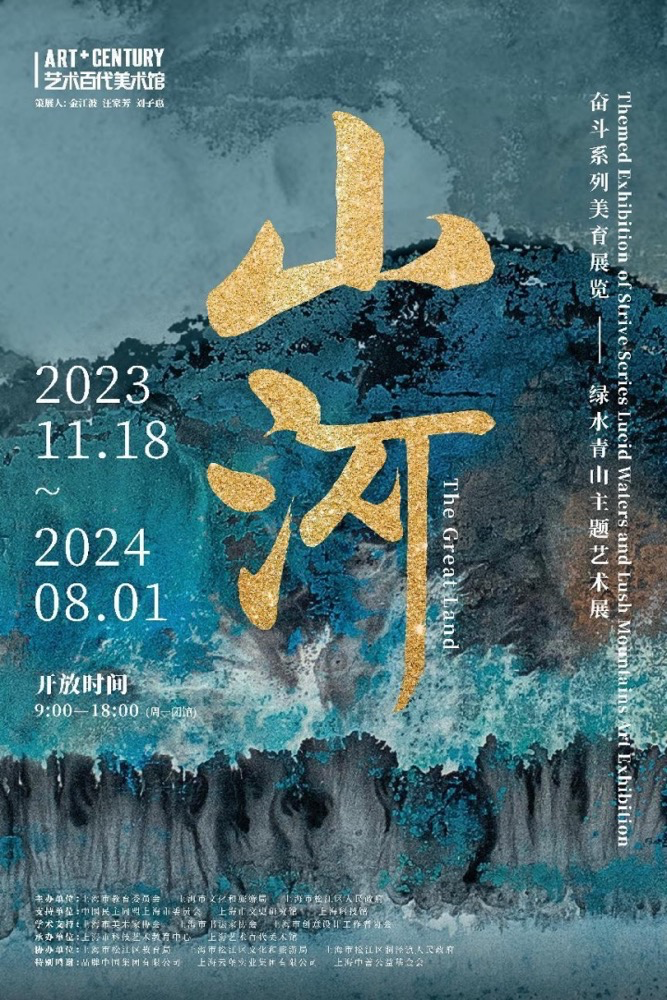

上海·展覽|山河——綠水青山主題藝術展

詳情請關注 藝術百代美術館微信公眾號

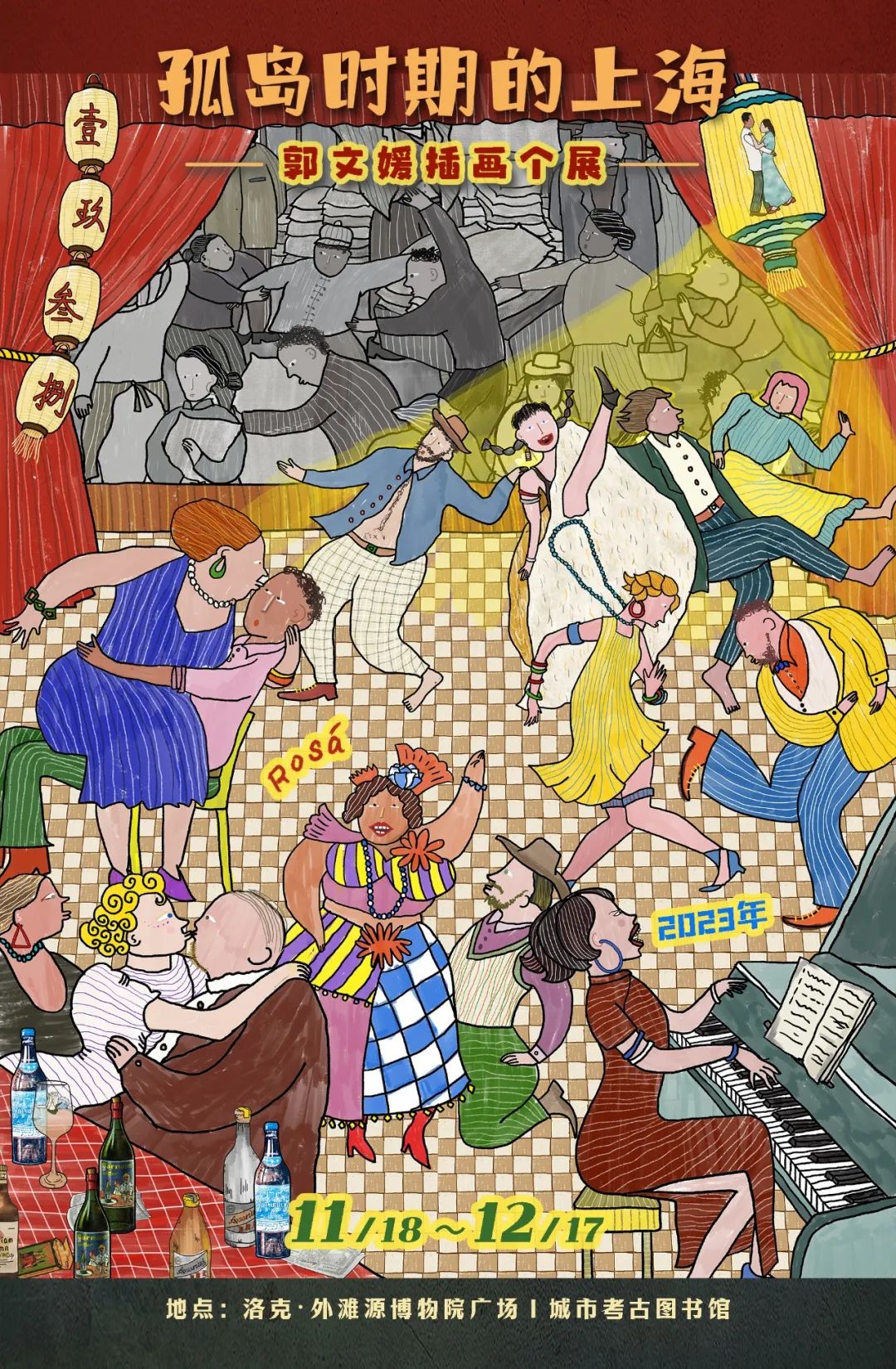

上海·展覽|郭文媛插畫個展——孤島時期的上海

詳情請關注 上海城市考古微信公眾號

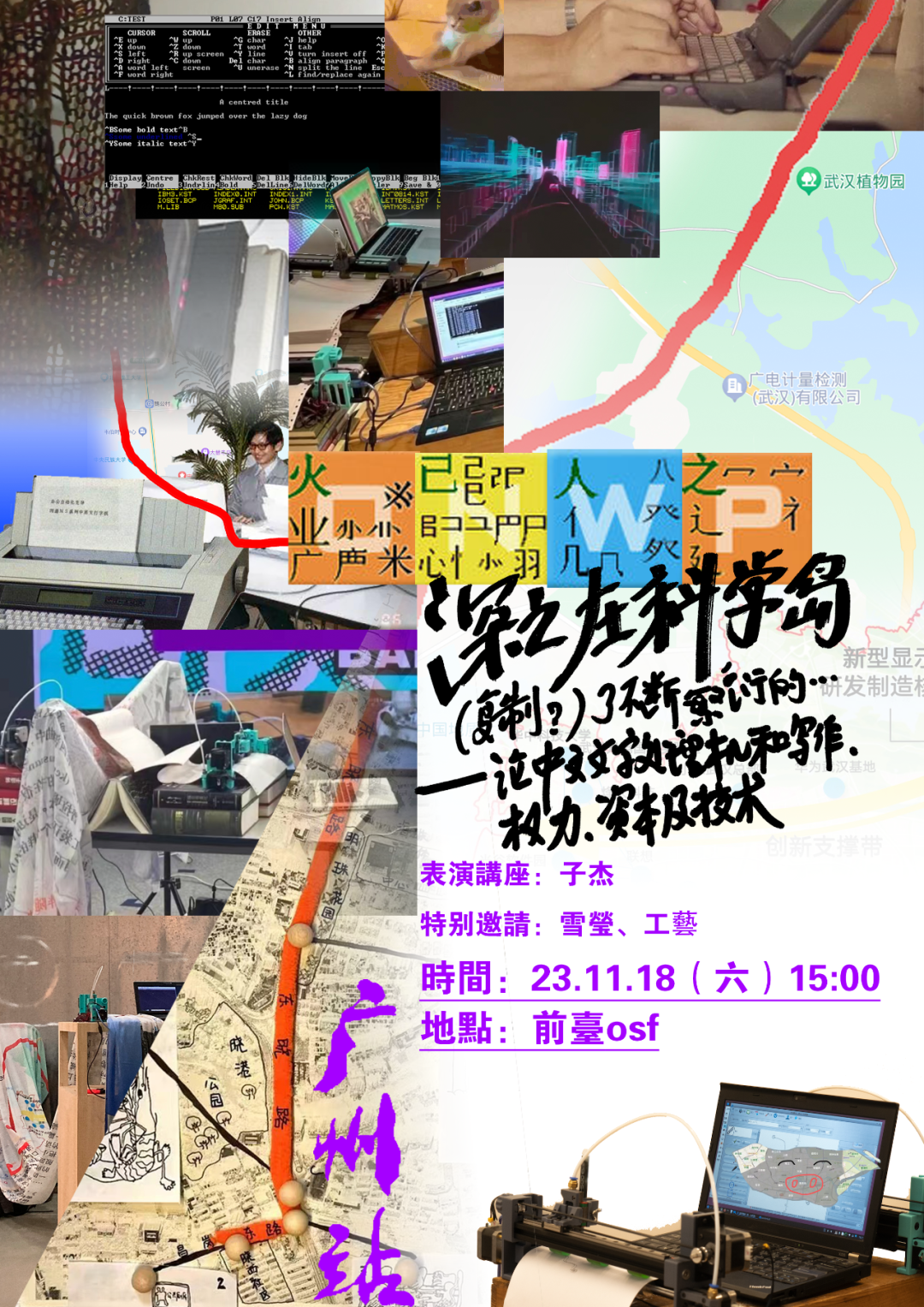

廣州·表演講座|深之在科學島

詳情請關注 前臺osf微信公眾號

廣州·對話|多重聲場的地方對話:在潮汕鄉村和浙西南縣城的藝術實踐

詳情請關注 社實SPL微信公眾號

杭州·展覽|意鏡——以“鏡”為境,二十年視覺對話

詳情請關注 平行所微信公眾號

寧波·展覽|《二次曝光》——藝術家群展

詳情請關注 出入藝術微信公眾號

寧波·分享|今天我們怎么聽?劉?+殷漪分享會

詳情請關注 假雜志微信公眾號

線上活動推薦

線上分享|溫州龍舟共同訪談——分享溝通會

詳情請關注 柳伍伍零肆微信公眾號

線上分享|對科學的六個迷思

詳情請關注 低地在行動微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司