- +1

陳子善︱關(guān)于孫伏園的《魯迅先生的小說》

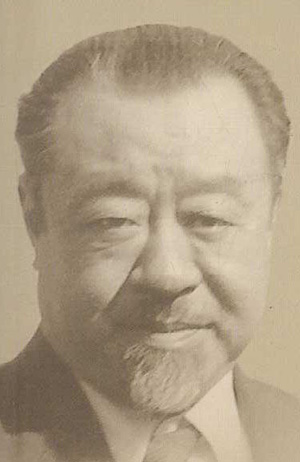

孫伏園(1894-1966)的《魯迅先生的小說》是一篇長達一萬二千余字的魯迅小說評論,長期以來鮮為人知。在魯迅逝世八十二周年紀念來臨之際,此文的出土,想必為魯迅研究界和中國現(xiàn)代文學(xué)研究界所樂聞。

《魯迅先生的小說》連載于1951年12月27日、1952年1月3日和10日香港《星島周報》第一卷第七、八、九期。首期同時刊出孫伏園此文手稿,每期連載署名都是孫伏園親筆簽名手跡,還配有魯迅本人照片或畫像,以及豐子愷、司徒喬、黃新波等畫家有關(guān)魯迅的美術(shù)作品,可謂鄭重其事。連載伊始,《星島周報》編者專門寫的《編者按》,對了解此文發(fā)表經(jīng)過不可或缺,照錄如下:

這是孫伏園先生三年前應(yīng)上海《小說雜志》之請寫的特稿,見解深邃,分析精辟,實為近年研究魯迅作品最具權(quán)威性的作品。《小說雜志》當年因登記問題未能發(fā)刊,因此,伏老的這篇好文章也一直就沒有得到一夕發(fā)表的機會。本刊同人茲商得該雜志負責(zé)人同意,將此稿移交《星周》發(fā)表,俾便愛讀《星周》的讀者能夠早日讀到這篇難得的佳構(gòu)。伏老與魯迅是多年老友,《阿Q正傳》即在伏老所編之副刊發(fā)表,以伏老之才來論魯迅的小說,當然是最合適的。

由此可見,孫伏園此文本是“三年前”,1951年的三年前,也即1948年為即將創(chuàng)刊的上海《小說雜志》而作,因《小說雜志》胎死腹中而未能發(fā)表。當時國民黨當局兵敗如山倒,文藝界也不斷緊縮,翻譯家傅雷早些時擬在上海創(chuàng)辦《世界文學(xué)》,大概也因“登記問題”而未能如愿。(陳子善:《傅雷編〈世界文學(xué)〉》,《不日記三集》,濟南:山東畫報出版社,2017年,第109-112頁)值得慶幸的是,孫伏園這篇評論手稿被“該雜志負責(zé)人”(實際上“該雜志”并未面世)帶到了香港,在香港交《星島周報》“同人”發(fā)表了。

“該雜志負責(zé)人”是誰呢?也就是擬創(chuàng)辦上海《小說雜志》者,是誰?這個查找范圍太大了。但也不是沒有一點線索,至少《星島周報》的“本刊同人”,相當部分來自上海,他們中的某一位很可能就是《小說雜志》的“負責(zé)人”。

《星島周報》屬于“星島”報系,“星島”在香港主要出版《星島日報》。該周報版權(quán)頁注明“出版者 星島周報社”,“社長 林靄民”,“編輯委員”名單照錄如下(按原編排順序):

李輝英、易君左、徐訏、梁永泰、陳良光、曹聚仁、程柳燊、賈訥夫、葉靈鳳、鄺蔭泉、劉以鬯、鐘鋆裕

“執(zhí)行編輯”則是下列四位:

鄺蔭泉、梁永泰、陳良光、劉以鬯

《星島周報》是綜合性周刊,政治、經(jīng)濟、軍事、文化,從古到今,從中到外,無所不談,總的政治傾向是中間偏右。但文學(xué)和藝術(shù)占了一定比例,也是不爭的事實。這點, 從十二位“編輯委員”中的一半——李輝英、易君左、徐訏、曹聚仁、葉靈鳳和劉以鬯六位——都是文學(xué)家即可見一斑。李、易、徐、曹、葉、劉在中國現(xiàn)代文學(xué)史上各有其不容忽視的地位,已不必再來饒舌。葉靈鳳在全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后的1938年11月間就到了香港,一直定居于斯(葉靈鳳:《后記》,《忘憂草》,香港:西南圖書印刷公司,1940年,第129頁);李輝英1949年前在長春東北大學(xué)執(zhí)教,并不在上海(馬蹄疾:《李輝英年譜簡編》,《李輝英研究資料》,沈陽:春風(fēng)文藝出版社,1988年,第23-24頁),他倆當然不可能再在上海創(chuàng)辦《小說雜志》。其他四位中,至少徐訏、曹聚仁、劉以鬯三位當時都在上海,因此,他們都有擬在上海創(chuàng)辦《小說雜志》的可能。三人中曹聚仁與魯迅關(guān)系最密切,又可能與孫伏園有所交往,也許是他擬創(chuàng)辦《小說雜志》而向?qū)O伏園約的稿?但這只是一種推測,到底是哪一位提供了孫伏園此文? 已難以確定。

不過,在《星島周報》的四位“執(zhí)行編輯”中,只有劉以鬯負責(zé)該刊文學(xué)部分,倒是確定無誤的。不僅如此,整個刊物的版式也是劉以鬯設(shè)計的,葉靈鳳也提供了意見。而該刊所附的畫刊,則由“梁永泰編輯,其中不少珍貴圖片都由葉靈鳳提供”(劉以鬯:《記葉靈鳳》,《暢談香港文學(xué)》,香港:獲益出版事業(yè)公司,2002年,第193頁)。今年剛?cè)ナ赖膭⒁咱肆粝铝瞬簧訇P(guān)于《星島周報》的回憶,他在追述1950年代初期的香港文學(xué)時,特別提到了孫伏園此文:

(當時香港的)文學(xué)作品必須向綜合性雜志尋求出路,“寄生”于綜合性雜志。……情形稍為好一點的,是《星島周報》。這本刊物于一九五一年十一月十五日創(chuàng)刊,比《西點》在港復(fù)刊早十天。我在編輯《西點》的同時,也擔任《星島周報》的執(zhí)行編輯。《星島周報》是綜合性雜志,雖然編輯委員如曹聚仁、葉靈鳳、易君左、徐訏、李輝英等都是文學(xué)愛好者,卻不能刊登水準較高的文學(xué)作品。我曾經(jīng)因為發(fā)了孫伏園的《魯迅先生的小說》而受責(zé)。(劉以鬯:《五十年代初期的香港文學(xué)——1985年4月27日在“香港文學(xué)研討會”上的發(fā)言》,《暢談香港文學(xué)》,香港:獲益出版事業(yè)公司,2002年,第102-103頁)

據(jù)此,《魯迅先生的小說》的“編者按”應(yīng)該出自劉以鬯之手。當然,這段回憶的最后一句更值得注意。平心而論,《星島周報》自創(chuàng)刊起,每期都撥出一定篇幅刊登或連載新文學(xué)作品,小說為主,隨筆等輔之,作為綜合性刊物已經(jīng)相當不錯。大致可以確定,劉以鬯參與了《星島周報》前二十余期的編輯(據(jù)劉以鬯回憶,他編輯《星島周報》后不久,就應(yīng)邀去新加坡參與《益世報》的創(chuàng)辦。新加坡《益世報》1952年6月7日創(chuàng)刊,除去他到新加坡后的籌辦時間,他應(yīng)在1952年4、5月間離開香港。由此推測劉以鬯編輯《星島周報》的期數(shù)約在20期左右。參見劉以鬯:《憶徐訏》,香港:獲益出版公司,2002年,第209-210頁)。自創(chuàng)刊號起,《星島周報》就連載劉以鬯自己的中篇《第二春》和短篇《兩夫婦》,還發(fā)表了徐訏的新詩《寧靜落寞》《此時此地》《已逝的春景》等,李輝英的短篇《一張鈔票的故事》《情癡》等,曹聚仁的短篇《李柏新夢》和專論《胡適與胡適時代》等,葉林豐(葉靈鳳)的書話《王爾德〈獄中記〉的全文》《〈查泰萊夫人之情人〉的遭遇》和香港掌故《張保仔事跡考》等,易君左的《從人生一角度看詩圣杜甫》《記于右任》,省齋(朱樸)的《張大千二三事》等,甚至還發(fā)表了陳獨秀的遺作五言詩《告少年》,內(nèi)容不可謂不豐富。但劉以鬯因發(fā)表孫伏園此文而“受責(zé)”,卻是他本人也始料未及的吧?

查連載孫伏園此文的三期《星島周報》,也可看出一些端倪。《星島周報》“目錄欄”每期所列的目錄比較特別,不是該期所刊全部文章的目錄,而是“本期要目”,也就是說,一些不那么重要的或者補白性質(zhì)的文字,都不列入“本期要目”。《星島周報》連載孫伏園此文時,第七期篇幅兩頁,第八期篇幅也兩頁,題目都列入“本期要目”,唯獨最后一期也即第九期連載此文最后一部分時有三頁,篇幅最大,題目反而不再列入“本期要目”,有點出人意料。以至初看第九期目錄,還誤以為此文已被腰斬了。這樣安排,很可能是劉以鬯“受責(zé)”以后被迫采取的變通措施。幸好此文終于連載完畢,否則,如果真的腰斬了,豈不是魯迅研究史上的一件憾事?

孫伏園是魯迅的同鄉(xiāng),是魯迅在紹興山會初級師范學(xué)堂和北京大學(xué)國文系執(zhí)教時的學(xué)生,后又先后主編《晨報副刊》和《京報副刊》,發(fā)表了魯迅大量作品,催生了《阿Q正傳》,還是魯迅第一部小說集《吶喊》的出版人。他和魯迅之間這樣密切的關(guān)系,他寫的關(guān)于魯迅的回憶和評論,自然也成為重要的研究魯迅的參考資料。這篇《魯迅先生的小說》就是他關(guān)于魯迅小說的最長也最有見地的一篇評論(在《魯迅先生的小說》之前,孫伏園已寫了《藥》《孔乙己》等魯迅小說的評論,詳見孫伏園:《魯迅先生二三事》,長沙:湖南人民出版社,1980年)。

在魯迅眾多的新文學(xué)探索中,他的中短篇小說無疑成就最大,影響也極為深遠。魯迅之所以為魯迅,之所以在中國現(xiàn)代文學(xué)史上享有那么崇高的地位,首先就是因為他是一位劃時代的小說家,就是由他的《吶喊》《彷徨》等小說所奠定的。那么,孫伏園又是怎樣討論魯迅的小說呢?《魯迅先生的小說》開篇就高屋建瓴地指出:

在小說之國,魯迅先生實為“國父”。魯迅先生著《中國小說史》,起于神話與傳說,而訖于清末的譴責(zé)小說。中國的小說,已成一完整的段落。自魯迅先生以后,另起一新局面,是新中國的小說史了。

孫伏園對魯迅的小說很熟悉,文中提出魯迅小說具有“偉大的同情”、“濃郁的,優(yōu)美的,雋妙的詩意”和“輕淡的幽默”三大特色,而“偉大的同情”又與“強烈的正義感,真實的革命性”緊密相聯(lián),互為一體,在當時可算別開生面。圍繞這三大特色,從《狂人日記》到《阿Q正傳》到《故事新編》中的《奔月》,孫伏園對大部分魯迅小說都詳略不同地展開了討論。他所大力主張的“偉大的同情是魯迅先生小說的骨干”,他所著重分析的《長明燈》《狂人日記》等魯迅小說中的“瘋子”形象系列,他所特別關(guān)注的貫穿魯迅全部小說的“濃郁的詩意”和“輕淡的幽默”,都令人耳目一新。雖然此文結(jié)束前,孫伏園表示還有魯迅小說中的“地方成分,歷史地位,結(jié)構(gòu)布局等”未及論述,但就總體而言,他對魯迅小說藝術(shù)成就的探討完全能夠自成一說。是否“見解深邃,分析精辟”而成為當時研究魯迅作品“最具權(quán)威性”的文字,自可見仁見智。但在1949年以前較有代表性的魯迅研究文獻中,理應(yīng)有它的一席之地。就是到了對魯迅小說的研究已經(jīng)十分深入的今天,他的這些觀點仍不無啟發(fā)性。

不僅如此,由于孫伏園的獨特身份,在這篇長文中,他還提供了不少有價值的第一手史料。如魯迅經(jīng)常說:“我的小說里常常要出瘋子”;如《阿Q正傳》1921年12月至次年2月由孫伏園經(jīng)手在《晨報副刊》“開心話”專欄連載時,由于署名“巴人”,一度被讀者誤以為作者是“四川籍”,又由于“開心話”專欄最初是為蒲伯英的文字而設(shè),讀者又猜疑作者就是蒲伯英。這些事情,如果不是孫伏園提供,即便是專門的魯迅小說研究者,恐怕也不會知道。

有必要指出的是,《星島周報》社方之所以不滿劉以鬯發(fā)表孫伏園的《魯迅先生的小說》,恐怕不僅因為此文是理論文字而非文學(xué)創(chuàng)作,就象劉以鬯所說的屬于“水準較高的文學(xué)”的范疇,還因為作者當時人在內(nèi)地,文章竟然能在《星島周報》上發(fā)表,成了一個異數(shù),更何況此文的觀點應(yīng)該也難以被社方所認同。因此,劉以鬯“受責(zé)”也就在所難免了。

孫伏園曾經(jīng)說過,“為要紀念魯迅先生,應(yīng)該好好的寫一本書。”(孫伏園:《引言》,《魯迅先生二三事》,重慶:作家書屋,1942年,第1頁)然而,他留下的回憶和評論魯迅的文字,以前只有薄薄的一冊《魯迅先生二三事》(孫伏園《魯迅先生二三事》1942年由重慶作家書屋出版,收《哭魯迅先生》等十篇文字,后又在重慶和上海數(shù)次重印。1980年長沙湖南人民出版社重版時,又增補了《追念魯迅師》等1949年后所作的四篇文字),后來又只有引起魯迅研究者重視的署名曾秋士的《關(guān)于魯迅先生》[曾秋士(孫伏園):《關(guān)于魯迅先生》,《晨報副刊》1924年1月12日;拙文《〈吶喊〉版本新考》曾著重引錄]。而今,隨著《魯迅先生的小說》的發(fā)現(xiàn),這個遺憾終于得到了部分新的彌補。若要全面研究孫伏園的魯迅觀和評估1940年代后期魯迅小說研究所達到的水平,這篇長文是不能不仔細研讀的。

附錄

魯迅先生的小說

孫伏園

讀中國歷史到民國階段必須另用一副眼光,寫中國歷史到民國階段必須另用一種筆調(diào)。從前的“中國”是對“四夷”而言,居“天下”之中,是天下的首都。到了“民國”,“中”字漸漸專名化,只是一個國名而已,失去“居天下之中”的原義了。同時中國人也以世界各國之一的國民自居,對于“天下”與“四夷”的輕視與“無知識”的態(tài)度逐漸改變,而對于世界其他各國的事物存著求知的欲望與比較的眼光了。

中國通史如此,任何部門的專史都如此。魯迅先生以前的中國小說史是“中國”的小說史,魯迅先生以后的中國小說史是“新中國”的小說史。魯迅先生以后的小說,和以前的中國小說太不同了。所以在小說之國,魯迅先生實為“國父”。魯迅先生著《中國小說史》,起于神話與傳說,而訖于清末的譴責(zé)小說。中國的小說,已成一完整的段落。自魯迅先生以后,另起一新局面,是新中國的小說史了。

一

魯迅先生的小說,充滿著偉大的同情。這偉大的同情,可以說是魯迅先生小說內(nèi)容的全部。

魯迅先生創(chuàng)作生活的開始已在中年以后,他在《吶喊》的自序里說:“在我自己,本以為現(xiàn)在并非一個迫切而不能已于言的人了,但或者也還未能忘懷于當日自己的寂寞的悲哀罷,所以有時候仍不免吶喊幾聲,聊以慰藉那在寂寞里奔馳的猛士,使他不*于前驅(qū)。”

驀然一看,對于“那在寂寞里奔馳的猛士”吶喊幾聲,也就是魯迅先生“偉大的同情”的一部分;但在事實上,他的同情的偉大,決不是這樣的小范圍所能解釋得了的。

我用“偉大的同情”這個名詞,意義上包含著“強烈的正義感”,也包含著“真實的革命性”。這三個名詞所指的幾乎可以說是同一件事情,無論是強烈的正義感也好,真實的革命性也好,或者說是偉大的同情也好,目標只有一個,就是大多數(shù)受苦的人們。正義感是為他們不平,革命性是為他們奮斗,偉大的同情是完全給予他們的。

魯迅先生中年以前,曾“在寂寞里奔馳”,而中年以后,卻只“不免吶喊幾聲”:這“奔馳”與“吶喊 ”之間,到底有多少距離呢?據(jù)我的看法,方式雖然不同,本質(zhì)是一樣的。“奔馳”的方式是行動,“吶喊”的方式是文藝,而本質(zhì)都是偉大的同情。

我們看《長明燈》里的“他”和《狂人日記》里的“我”兩個主人翁。這兩篇是象征性的小說,主人翁“他”和“我”都是“狂人”或“瘋子”,象征著革命者,也就是“在寂寞里奔馳的猛士”。

《長明燈》里的革命對象是吉光屯的村廟里那盞從梁武帝時代點起來永未熄滅的長明燈。而《狂人日記》里的革命對象是古久先生的那本陳年流水簿子。這一燈一簿所象征著的都是數(shù)千年來的舊禮教。這舊禮教產(chǎn)生于封建時代的思想體系,但是因為中國的生產(chǎn)方式永遠停滯在農(nóng)業(yè)社會里,而且因為四面有大山大海與沙漠而少有與其他民族的商業(yè)關(guān)系與交通機會,內(nèi)部各民族永遠有間歇不斷的戰(zhàn)爭而政權(quán)永遠握在少數(shù)人手里,這少數(shù)統(tǒng)治階級不但要利用而且更加強這一個從封建時代思想體系中產(chǎn)生出來的舊禮教,結(jié)果舊禮教的內(nèi)容越來越繁復(fù)而機構(gòu)越來越致密,使在它底下受重壓的大多數(shù)苦人們永遠翻不過身來,更想稍微動一動的都被認為“狂人”或“瘋子”。

《長明燈》里瘋子說:“叫老黑開門,就因為那一盞燈必須吹熄。你看,三頭六臂的藍臉三只眼睛,長帽,半個的頭,牛形和豬牙齒,都應(yīng)該吹熄……吹熄,我們就不會有蝗蟲,不會有豬嘴瘟……。”

但是《長明燈》里那一群被舊禮教壓得貼貼服服的人們,如方期,闊亭,方面,莊七光,三角臉,郭老娃等等,像要圍剿大盜似的,想盡了種種方法,要來除滅這個“瘋子”,以免他要吹熄長明燈這一個不幸事件的實現(xiàn)。

除滅他的方法,在《長明燈》里有詳盡的討論,一個最厲害的是闊亭說的:“這樣的東西打死了就完了,嚇!”

但是里面有矛盾:“那怎么行?那怎么行?他的祖父不是捏過印靶子的嗎?”

第二個較溫和的方法也是闊亭說的:“除掉他,算什么一回事。他不過是一個……什么東西!造廟的時候,他的祖宗就捐過錢,現(xiàn)在他確要來吹熄長明燈,這不是不肖子孫?我們上縣去,送他忤逆!”

但是里面也有矛盾:“不成,要送忤逆,須是他的父母,母舅……可惜他只有一個伯父。”

第三個方法最特別,是一位茶館子里的“主人兼工人”灰五嬸說的:“我想:還不如用老法子騙他一騙。……他不是先前發(fā)過一回瘋嗎,和現(xiàn)在一模一樣。那時他的父親在,騙了他一騙,就治好了。……他那時也還年青哩;他的老子也就有些瘋的。聽說:有一天他的祖父帶他進社廟去,教他拜社神爺,瘟將軍,王靈官老爺,他就害怕了,硬不拜,跑了出來,從此便有些怪。后來就象現(xiàn)在一樣,一見人總和他們商量吹熄正殿上的長明燈。他說熄了便再不會有蝗蟲和病痛,真是象一件天大的正事似的。大約那是邪祟附了體,怕見正路神道了,要是我們,會怕見老爺嗎?……好,他后來就自己闖進去,要去吹。他的老子反太疼愛他,不肯將他鎖起來。呵,后來不是全屯動了公憤,和他老子去吵鬧了么?可是,沒有辦法——幸虧我家的死鬼(原注:稱他的亡夫)那時還在,給想了一個法:將長明燈用厚棉被一圍,漆漆黑黑地,領(lǐng)他去看,說是已經(jīng)吹熄了。”

“騙”是緩和革命的一條最巧妙,最毒辣,最有效的方法。革命史上不知遭逢了多少次“騙”。等到真正騙不住了,革命才真正爆發(fā)了。灰五嬸的這條她那死鬼的妙計,終于沒有被采用,采用了一定可以緩和一時的。

第四個方法是終于被采用的,就是禁閉。他的伯父四爺接受了朋友的勸告以后說:“我是天天盼望他好起來,可是他總不好。也不是不好,是他自己不要好。無法可想,就照這一位所說似的關(guān)起來,免得害人,出他父親的丑,也許倒反好,倒是對得起他的父親……。”地點就決定在廟里,闊亭說:“進大門的西邊那一間就空著,又只有一個小方窗,粗木直柵的,決計挖不開。好極了!”瘋子關(guān)了進去,“從此完全靜寂了,暮色下來,綠瑩瑩的長明燈更其分明地照出神殿,神龕,而且照到院子,照到木柵里的昏暗。”而瘋子則在里面嚷著:“我放火!”

作者的偉大的同情寄予那被綠瑩瑩的燈光所照射的大多數(shù)苦人,和主張吹熄這長明燈以消滅蝗蟲和豬瘟的“瘋子”。

《狂人日記》里的“我”與《長明燈》里的“他”是一個類型;一個要想吹熄長明燈沒有成功,一個卻“把古久先生的陳年流水簿子踹了一腳”。于是擁護“古久先生的陳年流水簿子”的一群可憐人,想盡方法與“狂人”為敵;“狂人”說:“我想我同小孩子有什么仇,我同趙貴翁有什么仇,同路上的人又有什么仇!”“古久先生的陳年流水簿子”把這群人壓得服服帖帖喘不過氣來了。有一個人想喘一口氣,認他為仇,要關(guān)他,殺他,吃他了,何況他竟踹了它一腳呢?

作者的偉大的同情寄與那被古久先生的陳年流水簿子壓得服服帖帖的大多數(shù)可憐人,描出他們可憐的形相,說明革命者并不要與他們?yōu)槌穑皇桥c舊禮教為仇,而要把可憐的大多數(shù)人從舊禮教的重壓下解放出來。而這被可憐的大多數(shù)人視為“狂人”的革命者,試細繹他的言辭,象《狂人日記》中的“我”所說的,和《長明燈》中的“他”所說的,豈不是樸實近理,并沒有大多數(shù)人所認為“瘋狂”的成分在內(nèi)?

魯迅先生對于“變態(tài)心理”很有研究,而且繼續(xù)不斷的研究者。他常說:“我的小說里常常要出瘋子!”現(xiàn)在細細計算起來,除《狂人日記》里的“我”與《長明燈》里的“他”以外,如《白光》中的陳士成,《祝福》中的祥林嫂,都是心理變態(tài)的人物。本來心理的病態(tài),與生理的病態(tài)一樣,正常與不正常只是程度的不同。在一個超卓的天才看來,一般人的言動大都是不正常的;而在一般人看來,這位超卓的天才倒反成為瘋子了。魯迅先生描寫心理不正常的人物,都是入情入理,絲毫沒有勉強,最重要的是把作者偉大的同情與他們,同時也寄與嘲諷他們?yōu)椤隘偪瘛钡拇蠖鄶?shù)可憐人。

偉大的同情是魯迅先生小說的骨干。幾乎他的每一篇小說,都有他的偉大同情的熱流灌溉著,沖刷著,滋養(yǎng)著。例如《離婚》里面的愛姑,一個鄉(xiāng)村間的青年女子,因為丈夫有了外宅,毫無理由地把她休了,她雖然也立志反抗,奮斗掙扎了兩年有余,終于對方施了一點小技,得了九十元代價以后輕輕易易的允許離婚了。

又如《明天》里的單四嫂子,一個小城市間以手工度日的青年寡婦,把整個未來的命運寄托在那三歲的獨子,不幸獨子病死了。自起病直至死后,單四嫂子使盡了她那愛的全力,但是四面無一人對她同情,反之只有人使盡方法對她欺負與剝削。

再如《孔乙己》與《孤獨者》里的主角,一個是為人傭書不很溫飽的知識分子,一個是慷慨豪邁不隨流俗的知識分子,因為都不愿意諂富貴,驕貧賤,貼貼服服地受舊禮教的壓迫,于是只有“死”是他們唯一去路。他們東受一次折磨,西受一次折磨,幾次折磨以后,便活活地折磨死了。

以上一共舉了八篇,作者的偉大的同情,強烈的正義感,真實的革命性,寄與篇中的主人翁,寄與篇中的一切人物,都是很明顯的。現(xiàn)在我還要舉一篇《藥》,它的主人翁瑜兒,他和《狂人日記》與《長明燈》的主人翁都不同,和上舉其他六篇的主人翁所遭受了同樣壓迫,他有《狂人日記》與《長明燈》主人翁同樣自覺的和反抗的思想,但是他以行動來實現(xiàn)了。

他的行動所得到的酬報,決不是《狂人日記》與《長明燈》的主人翁所得到的酬報所能比擬的了。“狂人”雖在日記上寫著要被吃,但始終沒有被吃;“瘋子”雖然被建議“這樣的東西打死了就完了”,但始終沒有被打死。《藥》的主人翁瑜兒所得到的酬報真是厚重的:

一,被認為“瘋子”,這與《狂人日記》及《長明燈》的主人翁是一樣的。

二,被禁閉,這與那二個主人翁也是一樣的。

三,被打,這卻比那二個主人翁所得到的厚重得多了。康大叔敘述瑜兒被獄卒所打的一段故事道:“你要曉得紅眼睛阿義是去盤盤底細的,他卻和他攀談了。他說:這大清天下是我們大家的。你想:這是人話嗎?紅眼睛原知道他家里只有一個老娘,可是沒有料到他竟會那么窮,榨不出一點油水,已經(jīng)氣破肚皮了。他還要老虎頭上搔癢,便給他兩個嘴巴!”聽完這一段話以后,壁角的駝背忽然高興起來:“義哥是一手好拳棒,這兩下,一定夠他受用的了。”

四,被殺,這是兩個主人翁所恐懼而始終未曾實現(xiàn)的,瑜兒卻實實在在的得到了。得到這個,以為“瘋子”所應(yīng)得到的酬報也盡夠了,萬不了還沒有夠,竟要加上第五項!

五,被吃。《狂人日記》里說了許多次“吃人”,但始終沒有吃到“狂人”頭上來,瑜兒卻不折不扣的被吃了。

魯迅先生用了上列的五項來說明一個革命的先知先覺者所身受的苦難。這些苦難是誰給他的呢?他們正是和他同國家同民族而且和他無仇無怨的大多數(shù)人們。他們?yōu)槭裁匆堰@些苦難給他呢?因為他們愚蠢,他們受舊禮教的重壓,年深月久,積非成是,生活得服服貼貼,根本不知道解放為何物,也根本不承認解放的可能,自然根本沒有夢想到天下竟有人甘心犧牲自己的一切為謀大多數(shù)人的解放而革命的事了。他們雖然和他無仇無怨,但是他竟要動搖到他們服服貼貼的生活,他們于是要以上列五項辦法對付他。

在表面上看,魯迅先生用盡力量描寫革命者的苦難,以反映大多數(shù)人們的愚蠢,偉大的同情似乎專注在革命者一方面。但是實際上,作者對于大多數(shù)受舊禮教重壓的人們,只是客觀地描寫他們的愚蠢,并沒有從心底里發(fā)出憤怒,憎惡,疾恨的情感。反之,他的偉大的同情,決沒有因為他們的愚蠢而減少了分享的權(quán)利,也就是說,決沒有因為他們的愚蠢而貶損了他的同情的偉大。

二

魯迅小說的內(nèi)容有如上述。偉大的同情是骨干;除了偉大的同情,也可以說強烈的正義感,真實的革命性以外,更沒有什么其他次要的內(nèi)容。

這樣樸質(zhì),沉重,嚴肅的內(nèi)容,如果沒有濃郁的,優(yōu)美的,雋妙的詩意來襯托,那么他的文章,簡直成了經(jīng)典,語錄,或者宣傳品了。他那崇高的文藝價值與地位還是靠著“濃郁的詩意”助成的。我們現(xiàn)在來舉幾個“濃郁的詩意”的例子。

在《長明燈》那樣嚴肅的空氣里,作者居然用上了一段鄉(xiāng)間小孩猜謎的插曲。這謎的本身便有濃厚的詩意與畫意:

“白蓬船,紅劃楫,

搖到對岸歇一歇。

點心吃一些,

戲文唱一齣。”

第一句是兩種強烈對比色彩的描寫,第二句是一種舒徐與動象的描寫,第三句是味覺描寫,第四句是聽覺之美,合為一首優(yōu)雅美妙的短詩。但這短詩是有謎底的,我們看那幾個男女小孩猜謎時的對話:

“那是什么呢?‘紅劃楫’的。”

“我說出來罷,那是……”

“慢一慢!我猜著了,航船。”

“哈,航船?航船是搖櫓的。它會唱戲文嗎?你們猜不著,我說出來罷……”

“慢一慢!”

“哼,你猜不著。我說出來罷,那是:鵝。”

小孩們正在這樣猜謎的時候,“瘋子”關(guān)在廟里卻大嚷著“我放火!”

小孩們臨走的時候把“放火”,“白蓬船”,“吹熄長明燈”這幾個觀念連在一塊兒了,一邊走,一邊合唱著隨口編派的歌:

“白蓬船,對岸歇一歇。

此刻熄,自己熄。

戲文唱一齣。

我放火,哈哈哈!

火火火,點心吃一些,

戲文唱一齣。”

與吉光屯的鄉(xiāng)村社會,色彩情調(diào)非常配合,又襯托著那樣嚴重的“吹熄長明燈”的一件革命行為,這一個謎的詩意更加濃郁了。

我們再看《藥》的第四節(jié)就是最后一節(jié)的描寫。魯迅先生在《〈吶喊〉自序》里說:“我往往不恤用了曲筆,在《藥》的瑜兒的墳上平空添上一個花環(huán),在《明天》里也不敘單四嫂子竟沒有做到看見兒子的夢。因為那時的主將是不主張消極的。”他接下去又說:“我的小說和藝術(shù)的距離之遠,也就可想而知了。”

照作者的意思,花環(huán)是“平空添上”的。不為花環(huán),是不是需要敘述掃墓呢?如果不需要掃墓,墓地的描寫是不是沒有需要了呢?如果連墓地都不需要,那么第四節(jié)整節(jié)不是也成了“平空添上”的文字了嗎?

魯迅先生當年思想中的悲觀成分,那是很自然的;民國初元一次一次的革命都失敗了,眼前常常涌現(xiàn)的是一群革命死友的嘴臉,而腐舊的勢力一天一天的繼長增高,大有壓倒一切革命萌芽的趨勢;這不能不使作者感覺著甚至革命者墳上的一個花環(huán)也無非空幻,加了上去是不合于事實的。這個問題我們不再多談。至于加了花環(huán),是不是增遠了這篇小說和藝術(shù)的距離,我想魯迅先生原意一定如此。不過作者的手腕實在高明,本不應(yīng)有的篇章加了上去不但天衣無縫,倒反而增加了濃郁的詩意。

濃郁的詩意第一由于對稱的美麗。第四節(jié)開頭的描寫便是一段對稱的背景:“西關(guān)外靠著城根的地面,本是一塊官地;中間歪歪斜斜一條細路,是貪走便道的人,用鞋底造成的,但卻成了自然的界限。路的左邊,都埋著死刑和瘐斃的人,右邊是窮人的叢冢。兩面都已埋到層層疊疊,宛然闊人家里祝壽時候的饅頭。”這一幕凄涼荒寞的背景,以一條小路為界,兩邊完全是對稱的;在這對稱的背景上,準備安下兩組對稱的人物去,兩生兩死,兩母兩子,與背景的凄涼荒寞十分相應(yīng)。

作者描寫華家的一組:“這一年的清明,分外寒冷;楊柳才吐出半粒米大的新芽。天明未久,華大媽已在右邊的一坐新墳前面,排出四碟菜,一碗飯,哭了一場。化過紙,呆呆的坐在地上;仿佛等候什么似的,但自己也說不出等候什么。微風(fēng)起來,吹動他短發(fā),確乎比去年白的多了。”這是在小路的右邊。

作者又描寫小路的左邊,夏家那一組:“小路上又來了一個女人,也是半白頭發(fā),襤褸的衣裙;提一個破舊的朱漆圓籃,外掛一串紙錠,三步一歇的走。忽然見華大媽坐在地上看他,便有些躊躇,慘白的臉上,現(xiàn)出些羞愧的顏色;但終于硬著頭皮,走到左邊的一坐墳前,放下了籃子。”

這兩段文字,雖然完全對稱,寫來一點也不重復(fù)。以下一段便是兩組人物的動作:“那墳與小栓的墳,一字兒排著,中間只隔一條小路。華大媽看他排好四碟菜,一碗飯,立著哭了一通,化過紙錠;心里暗暗地想,‘這墳里的也是兒子了。’那老女人徘徊觀望了一回,忽然手腳有些發(fā)抖,蹌蹌踉踉退下幾步,瞪著眼只是發(fā)怔。”這是發(fā)現(xiàn)了花環(huán),由對稱轉(zhuǎn)入混合的動作了。

濃郁的詩意第二由于敦厚的詩教。作者在前三節(jié)里描寫得如此緊張,如此苦澀,如此沉悶的一個大場面,到第四節(jié)里忽然收縮成如此凄涼荒寞的一幕靜景,骨干只是詩人敦厚的存心與用筆。

試想一個是手造中華民國的先烈,廟貌應(yīng)該如何崇宏,祀典應(yīng)該如何隆重,他的太夫人應(yīng)該如何受人敬禮膜拜。另一個是無知小百姓,受舊禮教的重壓,愚蠢到深信先烈的血可以治病,居然貼貼服服地吃了先烈的血,吃血以后當然還是逃不了一死,死的不必說了,他的母親也是罪該萬死的。這兩組人物,一在天之上,一在地之下,如何能比較呢?

但是我們的作者,竟用完全對稱的筆調(diào),描述同樣的兩座新墳,同樣兩個花白頭發(fā)的老婦人,同樣用四碟菜一碗飯一串紙錠,同樣對她兒子的新墳痛哭一場。說這是作者的悲觀意味也好,說這是作者的黃老思想也好,說這是作者的寫實作風(fēng)也好,我想最妥貼的不如說這是詩人敦厚的存心與用筆,因而造成的濃郁的詩意。再加上一個花環(huán),若真若幻,若有意若無意,若可能若不可能,不但不損失詩意的濃郁,反增加了詩意的濃郁。

他如《吶喊》中的《風(fēng)波》,《故鄉(xiāng)》,《社戲》;《彷徨》中的《祝福》,《在酒樓上》,《離婚》,描寫鄉(xiāng)村景物,詩意都是非常濃郁。

《風(fēng)波》寫張勛復(fù)辟的消息到達鄉(xiāng)村社會后所引起的風(fēng)波,都市中的遺老縮為鄉(xiāng)村形成了一個字一個字地閱讀《三國志演義》的趙七爺,他認為“張大帥就是燕人張翼德的后代,他一支丈八蛇矛就有萬夫不當之勇,誰能抵擋他?”作者又用七十九歲的九斤老太嘆息“一代不如一代”這一句口頭語作為從頭到尾的穿插,描寫鄉(xiāng)村景色處處引人入勝。文中有一段說:“河里駛過文人的酒船,文豪見了大發(fā)詩興,說‘無思無慮,這真是田家樂呵!’但文豪的話有些不合事實,就因為他們沒有聽到九斤老太的話。”作者卻把九斤老太的話,和文豪們所見到的一切,以及見不到的一切,連文豪及其酒船在內(nèi),都變成了詩料,織為《風(fēng)波》這一篇散文長詩了。

《故鄉(xiāng)》是一篇第一人稱的抒情詩。民國九年的秋冬,作者返故鄉(xiāng)遷全眷到北平。《故鄉(xiāng)》記載這次旅行中所得故鄉(xiāng)的印象,脫稿于次年一月。童年美景的破滅,農(nóng)村的凋敝,社會的政治的寙敗,都用抒情詩的筆調(diào)記述出來,而寄托希望于下一輩的兒童。“我想到希望,豁然害怕起來了。閏土要香爐和燭臺的時候,我還暗暗地笑他,以為他總是崇拜偶像,什么時候都不忘卻。現(xiàn)在我所謂希望,不也是我自己手制的偶像?只是他的愿望切近,我的愿望茫遠罷了。我在朦朧中,眼前展開一片海邊碧綠的沙地,上面深藍的天空中掛著一輪金黃的圓月。我想:希望是本無所謂有,無所謂無的。這正如地上的路,其實地上本沒有路;走的人多了,也變成了路。”這是《故鄉(xiāng)》的散文詩式的結(jié)末一段原文。

《社戲》描寫作者童年在故鄉(xiāng)看戲的情景。江南一帶的魚米之鄉(xiāng),在封建社會未現(xiàn)崩潰的時候,如果年景好,村村演社戲,那是極富于自然美與人情美的場面,作者恰恰把它抓住了。作者說:“真的,一直到現(xiàn)在,我實在再沒有吃到那夜時的好豆,也不再看到那夜似的好戲了。”

《彷徨》中的第一篇《祝福》,主角是祥林嫂,上面已經(jīng)談過,她迷信再嫁的婦女死后要在地獄中被鋸成兩段,讓前夫與后夫各取一段去,種種刺戟使她精神失常,成了瘋婦,直到在嚴冬中死去。這樣一個沉重的主題,作者卻用江南的年景把它襯托出來。年景是富有宗教性的,但也富有濃郁的詩意的:“家中卻一律忙,都在準備著‘祝福’。這是魯鎮(zhèn)年終的大典,致敬盡禮,迎接福神,拜求來年一年中的好運氣的。殺雞,宰鵝,買豬肉,用心細細的洗,女人的臂膊都在水里浸得通紅,有的還帶著絞絲銀鐲子。煮熟之后,橫七豎八的插些筷子在這類東西上,可就稱為‘福禮’了,五更天陳列起來,并且點上香燭,恭請福神們來享用;拜的卻只限于男人,拜完自然仍舊是放爆竹。年年如此,家家如此——只要買的起福禮和爆竹之類的——今年自然也如此。天色愈陰暗了,下午竟下起雪來,雪花大的有梅花那么大,滿天飛舞,夾著煙靄和忙碌的氣色,將魯鎮(zhèn)亂成一團糟。”

《在酒樓上》又寫江南的雪景。主人翁呂緯甫,仿佛《孤獨者》中的主人翁魏連殳,原屬有為有志的青年,但經(jīng)民國初元的政治,社會,思想各部門的大反動以后,已變得馬馬虎虎,隨隨便便了。他回到故鄉(xiāng)去,做了幾件不做不安心,做了又無意義的事:為三歲夭亡的小兄弟遷葬,尸身衣物早無影蹤,但仍將一壞泥土裝入新棺,遷到父親的墓旁,以期勿違母命。又為鄰家少女送兩朵剪絨花,繼聞少女已逝,其妹即丑又劣,但仍將剪絨花移贈,并將以其姊見花極喜等誑詞復(fù)母命。他在山西為舊式家庭教子女,教的是“子曰詩云”,因為家長對其子女尚且如此,師長是外人,無可無不可。呂緯甫述說這樣一種模模糊糊隨隨便便既達觀又頹廢的行徑時,襯托著的卻全是江南冬日的雪景:“樓上空空如也,任我揀得最好的座位,可以眺望樓下的廢園。這園大概是不屬于酒家的,我先前也眺望過許多回,有時也在雪天里。但現(xiàn)在從慣于北方的眼睛看來,卻很值得驚異了;幾株老梅竟斗雪開著滿樹的繁花,仿佛毫不以深冬為意;倒塌的亭子邊還有一株山茶樹,從暗綠的密葉里顯出十幾朵紅花來,赫赫的在雪中明得如火,憤怒而且傲慢,如蔑視游人的甘心于遠行。我這時又忽地見這里積雪的滋潤,著物不去,晶瑩有光,不比朔雪的粉一般干,大風(fēng)一吹,便飛得滿空如煙霧。”

《離婚》的背景不是冬雪,但如《風(fēng)波》,《故鄉(xiāng)》,《社戲》一般的江南農(nóng)村詩境。主角是愛姑。故事大概,上面已經(jīng)提到。全篇都襯以江南鄉(xiāng)村景色:“只有潺潺的船頭激水聲”;“船便在新的靜寂中繼續(xù)前進,水聲又很聽得出了,潺潺的”;“船在繼續(xù)的寂靜中繼續(xù)前進,獨有念佛聲卻宏大起來”;“木三他們被船家的聲音驚覺時,面前已是魁星閣了;他跳上岸,愛姑跟著,經(jīng)過魁星閣下,向著慰老爺家走;朝南走過三十家門面,再轉(zhuǎn)一個彎,就到了,早望見門口一列地泊著四只烏篷船。”

我所謂濃郁的詩意者,是指的溫和仁愛的詩教,蘊含韻律的詩句,與美妙圖畫的詩境。以上不過舉幾個例子,其實濃郁的詩意,貫串在魯迅先生的全部小說中,到處都可以找到。

三

我上面說“偉大的同情”,是指魯迅先生小說的內(nèi)容主流,是完全屬于內(nèi)容方面的;又說“濃郁的詩意”,是由內(nèi)容漸漸轉(zhuǎn)到外形了;現(xiàn)在還要說一點更近于外形的,就是魯迅先生小說中的“輕淡的幽默”。

幽默在小說中是必需的,但它的輕重濃淡的適當程度,在讀者的心里是十分明白的,在作家的手底卻是很難測定的。如果小說的內(nèi)容貧乏,只在外形上以幽默為事,似乎目的專在與讀者斗趣,這種幽默在作品中不如沒有更好。反之,作品的內(nèi)容充實,分量沉重,文字的幽默便更顯必要了。

魯迅先生的作品幾乎每篇都有充實的內(nèi)容與沉重的分量,然而“輕淡的幽默”貫串了全部作品,“輕淡”的程度倒不容易看出來,這是幽默的最高境界。幽默超過了適當?shù)某潭缺愠伞坝突薄!坝突莿?chuàng)作的大敵”,魯迅先生在《〈故事新編〉序言》中說。

魯迅先生認為初版《吶喊》中的末篇《不周山》,后來收入《故事新編》改名《補天》的,“這就是從認真陷入了油滑的開端。”因此作者用了長長四年的時間,以停筆為自儆,“我決計不再寫這樣的小說,當編印《吶喊》時便將它附在卷末,算是一個開始,也就是一個收場。”直到四年以后的一九二六年,才再寫第二篇《奔月》,連《補天》一共八篇,名《故事新編》。

《奔月》寫婚后生活的單調(diào)。雖然丈夫是善射的勇士羿,封豕長蛇都射死了,飛禽走獸都射完了,家常的飯食只是一味的烏鴉肉的炸醬面,偶有一只麻雀算作野鮮放一碗湯已經(jīng)是很大的變化了,努力到六十里外去射了一只家畜的母雞倒惹了禍,拿回家以后太太嫦娥已經(jīng)奔月,來不及吃這只母雞了。

《故事新編》中的八篇大抵是這樣一種寫法,作者自己說:“其中也還是速寫居多,不足稱為‘文學(xué)概論’之所謂小說。”又說:“對于歷史小說,則以為博考文獻,言必有據(jù)者,縱使有人譏為‘教授小說’,其實是很難組織之作;至于只取一點因由,隨意點染,鋪成一篇,例無需怎樣的手腕。”自然《故事新編》屬于后一類,“敘事有時也有一點舊書上的根據(jù),有時卻不過信口開河。”因為“隨意點染”,“信口開河”,所以更可見出作者的天才,不為歷史的事實所拘束。“輕淡的幽默”也從這些處所更看的出來。作者自認為“油滑的開端”的《補天》,由我看來,其實也無非“輕淡的幽默”。

我所謂“輕淡的幽默”,里面包含著“輕淡的諷刺”與“輕淡的詼諧”。詼諧而不輕淡,便近乎油滑。諷刺而不輕淡,便近乎譴責(zé)。魯迅先生小說中全沒有這些。

我們再看一看《阿Q正傳》。這一篇東西,我放到這里來談,因為它很能說明“輕淡的幽默”。魯迅先生自己寫過一篇《〈阿Q正傳〉的成因》,說明它原發(fā)表在“開心話”欄內(nèi)。“開心話原為蒲伯英先生的文字而辟,用這樣一個欄名也是蒲先生的意思,蒲先生很有許多“拿起旱煙之袋,居然老先之生”,“兩儀奠定,兩定奠儀”等等一套一套說不完的“開心話”,我自己學(xué)寫了幾篇成績都不佳,于是要求魯迅先生寫,所以《阿Q正傳》署名“巴人”,大家看慣了蒲先生作品發(fā)表在“開心話”欄內(nèi)者甚多,“巴人”兩字,又使人聯(lián)想到四川籍,因此大家都猜疑《阿Q正傳》是蒲先生作的。

因為《阿Q正傳》有這一段“開心話”的背景,所以富于幽默是不成問題的,但是富于幽默并不等于減去了幽默的輕淡,《阿Q正傳》收在《吶喊》里面還是與其他各篇一樣,有“輕淡的幽默”全篇流貫著,絲毫也不覺得超出了標準。

《阿Q正傳》共分九章,每章都有小題。大題本身與每個小題都是一個“輕淡的幽默”。九章小題如下:一,序;二,優(yōu)勝紀略;三,續(xù)優(yōu)勝紀略;四,戀愛的悲劇;五,生計問題;六,從中興到末路;七,革命;八,不準革命;九,大團圓。

第一章解題,說明下筆的困難,種種困難述說完了,末后一節(jié)說:“我所聊以自慰的,是還有一個‘阿’字非常正確,絕無附會假借的缺點,頗可以就正于通人。”

第二章記載阿Q的“一種精神上的勝利法”,雖然打敗了“還自以為了不起”,雖然賭輸了,他還有自慰的方法:“但他立刻轉(zhuǎn)敗為勝了:他擎起右手,用力的在自己臉上連打了兩個嘴巴,熱刺刺的有些痛;打完之后,便心平氣和起來,似乎打的是自己,被打的是別一個自己,不久也就仿佛是自己打了別個一般,——雖然還有些熱刺刺——心滿意足的得勝利的躺下了。”

第三章的“優(yōu)勝”一共三件事:被他所最看不起的王胡扭住了辮子在墻上碰頭五下,又跌出六尺多遠去,是第一件;罵“假洋鬼子”為“禿子”,被用黃漆的棍子“拍拍拍”的打了一陣,是第二件;在酒店門口當眾調(diào)笑小尼姑,并擰了她的面頰,小尼姑帶罵的走了,阿Q卻認為大勝利了:“他這一戰(zhàn),早忘卻了王胡,也忘卻了假洋鬼子,似乎對于今天的一切‘晦氣’都報了仇;而且奇怪,又仿佛全身比拍拍的響了之后更輕松,飄飄然的似乎要飛去了。”

這飄飄然在第四章里闖了大禍,他用簡單明了的方法,跪在趙太爺家的吳媽面前去求愛,結(jié)果被趙太爺?shù)膬鹤有悴殴旑^打了一竹杠,還賠了布衫與工錢,還用一斤重的紅燭與香到趙家去賠罪。至于他那件布衫的下落,“是大半做了少奶奶八月間生下來的孩子的襯尿布,那小半破爛的便都做了吳媽的鞋底。”

阿Q從此沒有人請他做工,衣食住都成了問題,最急要的還是食,他便到靜修庵去偷蘿卜。第五章記載他從前做工的幾處雇主,都被小D搶了去,冤家路窄,兩個人扭做一堆,“四只手拔著兩顆頭,都彎了腰,在錢家粉墻上映出一個藍色的虹形,”打得一個不分勝敗的結(jié)果。但是靜修庵的蘿卜倒偷著了,偷了四個,落下一個來止住黑狗的追逐,一邊走,一邊吃,“待三個蘿卜吃完時,他已經(jīng)打定了進城的主意了。”

第六章追敘阿Q進城做了小偷,連趙太爺都想買他的贓物,一時舉動頗為闊綽,這是“中興”;后來被人發(fā)見,他不但只是一個小腳色,不敢上墻,不敢進洞,而且還是一個不敢再偷的偷兒,于是村人對他連“敬而畏之”也沒有了,這是“末路”。

第七章是最幽默的一章,而它的幽默仍未超出輕淡以外。舉人老爺是何等高貴闊氣的人物,全縣一百里方圓不需要姓名,他的姓名便是舉人老爺;他居然在黑夜里用了一只烏篷船,把貴重衣物裝了幾皮箱,偷偷的運到莊上來,寄存在趙太爺?shù)募依铩_@是辛亥革命那年,小城市都要光復(fù)了。傳說的革命黨是穿著白盔白甲,替崇禎皇帝戴孝的;阿Q又加了許多想象,以為他們都拿著板刀,鋼鞭,炸彈,洋炮,三尖兩刃刀,鉤鐮搶的。莊上有三個人的思想是完全一樣的:兩個是青年學(xué)生,一個土學(xué)生趙家的秀才公,一個洋學(xué)生錢家的假洋鬼子;還有一個是無業(yè)游民的阿Q。他們都想投機冒充革命黨,而想到的革命對象都是靜修庵。阿Q落后了一步,秀才公和假洋鬼子已經(jīng)從“積不相能”變成“情投意合”到靜修庵去革過一次命了。他們的革命方法是:把“皇帝萬歲萬萬歲”的龍牌劈碎,把老尼姑打一通棍子和粟鑿,又把觀音娘娘座前的一個銅香爐帶走。等阿Q趕到,老尼姑只開了一條門縫,問阿Q來干什么,阿Q說來革命,老尼姑說革命革命,革過又革的……你們要革得我們怎么樣呢?阿Q詫異的問為什么,老尼姑說你不知道,他們已經(jīng)來革過了。阿Q的革命勛業(yè)便到了這里。

假洋鬼子已經(jīng)投機成為真革命黨,第八章記載阿Q要去向他投降,卻被他打出來了。趙太爺?shù)募依锊亓伺e人老爺?shù)馁F重東西,一夜竟遭了搶,阿Q認為就是白盔白甲的革命黨干的,他自己既被假洋鬼子拒絕加入革命黨,所以搶出來的東西毫無他的份兒,他心里很憤忿:“不準我造反,只準你造反?”

第九章也處處含著極輕淡的幽默。造成這種大團圓的局面,責(zé)任是在我們大家;作者只把事實描畫出來,只看事實就是一個大幽默。

以上三點以外,關(guān)于作品中的地方成分,歷史地位,結(jié)構(gòu)布局等等,都不及說明了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司