- +1

陸蓓容︱顧大昌友朋書札(上):生活在亂了的江南

自讀到《歸實齋畫記》至今,匆匆又過一年。去冬偶然京居,得見一套顧氏所藏尺牘。雖然他實在只是一位地方士人,沒有什么了不得的功業,畢竟仍在人間行走過。而來自旁人的書信,當然是絕佳的材料,正好與本人著述并置,以便回望一百多年前“不知名畫家”的生活。蘇州地方文脈未絕,我雖然無力考出全部人物與故事,至少能將文字公布出來,留給有心人。

此前已經說明,顧大昌師從劉泳之。《歸實齋畫記》記錄了老師逝世以后,親筆摹本流散分布的情況。那時我理出一個不超過十人的小圈子:朱綏壽、毛慶臻、施春煦、陸日愛、江湜、顧承、映月和尚。又因為他記錄了向朋友們贈送自己作品的情形,知道李鴻裔、沈秉成、劉履芬、顧承、潘鐘瑞都與其相識。此時與書札對讀,發現來信者也基本不出這個范圍。

許多箋紙托裱完成后都有隙地,顧氏一一添上了小畫兒,是各種植物與水果。百余年外,居然色澤如新。今年初春風霜峻急,這一點隔著歲月的活潑氣味,曾使我短暫地從傷心里掙脫出來,可惜目前無法公布圖像。如今便以人為綱,介紹其中部分信件,并借此機會再度走近顧先生的世界。因材料甚多,權將生活與書畫稍稍分開,寫成上下兩篇。

一、江湜(1818-1866)

字持正,一字弢叔,蘇州人。屢試不第,咸豐七年赴京投彭蘊章。時彭任大學士,贈資為其授例得從九品銜,分發浙江,掌杭州鹽運司文書。同冶三年委勾溫州長林場鹽課大使,四年調杭州,佐治海運事,五年病卒。

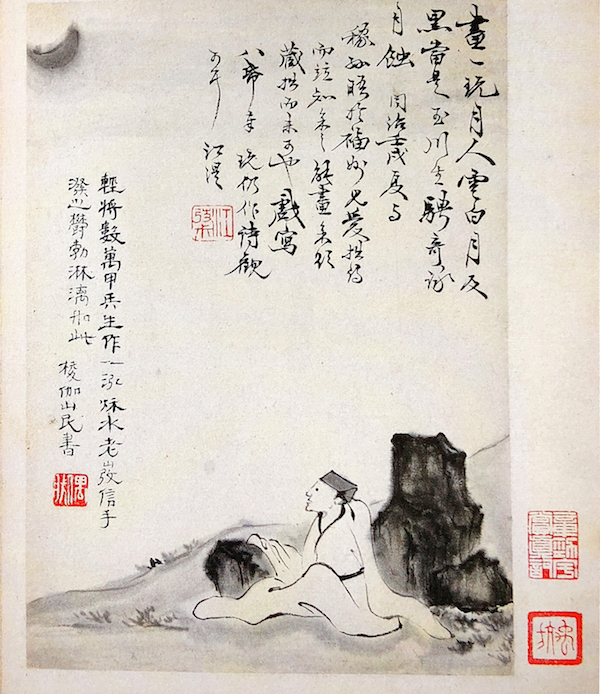

(以上圖片均出自《江湜贈魏稼孫雜畫冊》,浙江省博物館藏)

他實在并不是來信者中最著名的人物,而首先引起我的注意,因為其詩集《伏敔堂詩錄》實在不壞。許多詩記錄普通人辛苦的一生,滿懷哀矜;又時時回望自己,帶一點嘲諷。在傳統文人之中,這種人生態度,已經可以說是上佳。這部詩集開頭原有顧大昌的題詞。這種恭維場面,旁人大多滿口漂亮話,他只編出二十四字順口溜一首,曰:

行兩萬里歧路,積四十年灰心。

不信依然弢叔,試聽千首苦吟。

耿直而冬烘的氣息撲面而來,回想《歸實齋畫記》等五種,也必須承認顧氏的寫作水平實不過如此。可江湜寫信給他,還很樂于談起作詩的事。一封寫于某年三月初二,謂:

子長老兄如晤,前有一椷奉布,并致元絜各件,想已收到。近日湖上燒香人日有數萬,熱鬧之至,與我輩清游不宜。兄倘(?)來游,亦可從緩也。伊少沂匾已寫就,茲送去,并庚生楹聯亦希便交元絜。畢竟能行與否,念念。弟集資捐升,頗費財力,刻下尚未湊手。如可勉成,亦只好有事做事;如竟不成,亦只好付之造物。以筆墨供奉上官,頗覺辛苦,入春以來,并無詩稿也。專此即請文安。弟湜拜 三月初二日

另一封裱在同一開的,是:

子長老兄大人如晤,西湖之游不可無詩畫,不知歸后有此清興乎。弟病已痊,唯飯食尚不復舊,心氣嬾甚,不能作事。大約他病易痊,而窮病則無藥可治耳。日內西湖上考客云集,而主事者尚無來信,不知北路究竟何如也。匆匆不多及,即頌日佳(?)不(?)。弟湜拜 九月廿六日

次為詩箋一葉,是收入《伏敔堂詩錄》的七言律詩。詩題很長,等于小序,曰:前月同子長來靈隱,子長獨游諸勝,余坐冷泉亭待之,有詩未成。今子長歸里,而余重來泉上,輒績成一首寄之。

滿林黃葉寺門秋,寺外巖光冷更幽。

君愛別峰尋徑去,我行小倦被亭留。

清泉不擇人而照,好客非因宦乃游。

卻喜重來詩績得,并將離思寄蘇州。

詩作于咸豐八年秋,韻味不佳,苦欲波俏,反而失之油滑。作為應酬倒還不壞。因為詩集編年,此箋寫定的時間也就很容易知道,至少是咸豐八年秋日以后。

然后又一封長信,字略差些,曰:

子長老兄大人青照:兩得手書,皆以乏便未復,前書有擬寒山詩,極妙極妙。如得縱談,如見須眉。兄詩素不謹嚴,而用擬寒山,則一種古拙高秀之氣,偶然而合,大妙大妙。今春亦有續擬八九首,以未湊成二十(小字:意欲再成二十首)之數,且一時無暇錄本,俟后奉覽也。弟此時本有闈差,須九月中旬而竣。兄來杭作湖上之游,或以冬初,或明春初,則追陪不誤也。匆促。順請道安。湜拜。

現在來推一下三封信的寫作時間。江氏到杭州是咸豐七年(1857)秋事。八、九兩年平靜為官,十年太平軍攻城。杭州陷落,十一年起各處避亂。再來已是同治四年秋天,五年七月初三即卒。這可以作為推定信件寫作時間的大背景。

第一封信提到為伊少沂(1790-1861)書匾事。少沂名念曾,是伊秉綬之子,生平事跡可考。元絜即楊白,生卒不可知,然庚申(1860)以后即無消息。至于“庚生”,因字號太過普通,難以確認究竟是誰。只可大概推測,或者是同時代的蘇州畫家羊毓金,可惜他的生卒也不詳。要之,寫信的時間既是春日,地點既在杭州,念曾與楊白又還在世,則只有咸豐八年或九年兩種可能。信里和顧大昌商量請他晚些來玩,而八年秋日的確曾與顧氏泛舟湖上;可是“入春以來,并無詩稿”,又與《伏敔堂詩錄》卷十五(九年己未)情形相合,一時不能遽定。信里透露一點與命運斗爭的消息:江湜恐怕并不滿足于在杭州做個小官,曾經爭取過“集資捐升”。雖然從事實看來,或者兩三年內并未如愿。

第二封信說“西湖之游不可無詩畫”,又說湖上“考客云集”,則確實像是八年秋日的情形。檢《伏敔堂詩錄》,這年顧氏來過以后,深秋的詩里先有《奉有闈差感懷之作》,緊接著就是《子長作西湖圖見寄以詩奉答》,《子長復寄韜光圖又成一首》。此外,“病已愈”一語也堪為旁證:就在陪顧大昌游湖之前,有《得假歸里忽發寒疾》七律一首,恐怕家沒有回成,朋友來時也還是抱病相陪。

第三封信反而不易推定,或者在第一封之前,即咸豐八年秋;或者在后一次居官杭州時,即同治四年秋:這兩年的“闈差”,都曾寫進詩篇。可惜所謂仿寒山體的詩沒有收進集子里,暫無法據此論定時間。不過,庚申(1860)太平天國之亂,杭州和蘇州都曾遭受嚴重的打擊,江顧二家各自損失良多,不知在那之后是否還有心情相約游湖。

他們兩人的往還,過去早有老先生注意,也寫過文章。這幾封信不過是更添證據而已。只是今天知道了歷史的軌跡,回頭看清王朝最后的承平歲月,自不免一陣茫然。江湜雖然看不上顧氏的詩,友情大概還很真摯,肯招待他玩,肯唱和,又肯坦白說些今后的打算。信中所談的事也大抵愉快,旅行、作詩、畫畫。近蒙倦圃小姐見告,嘗見沈銓乾隆丁丑行書七言聯一副,側邊有顧大昌題語三行,說是“偶于江君弢叔家得觀”,亦可證明他們的翰墨因緣。

過去傳遞消息不易。沒過多久,江南亂了。在陸日愛的信里,又遇到他打聽江先生。

二、陸日愛

日愛字曦叔,號雪亭,江蘇青浦人,占籍吳江,官浙江候補府同知。同治三年(1864)遭母喪,旋卒。因此尺牘冊中的信件與詩箋都不能晚于這個時間。詩共四紙,暫不錄。信有兩封。第一封是尋常招邀文字,也先略去。第二封云:

子長仁兄大人閣下:被難后,今春一得手書即作答,未知收到否。弟于前月赴劉方伯之招,頃奉各大吏委辦事甚多,日上(?)先辦從(?)震隨剿事,未知能稍報涓埃于國家否。前所買之田甚好,今年可望耕種。倘欲售去,示明實價,以便留意。弢叔詩興好否?所刻詩集,倘肯見惠一部寄下最妙。桂丹盟觀察聞在林文忠家。希問明示知。倘有信即寄劉方伯處最便。弟愛拜。

檢江湜詩集自序,咸豐十一年秋冬,避難福州之際,曾與符兆綸商議書稿的事。查此書刻成的時間地點,則是同治元年在福州。這就足以幫助判定陸氏此信的時間,至少是同治元年(1862)。順著線索往下想,此時顧大昌必定仍與江湜保持聯系。亂后通問不易,福建與江蘇相隔也遠,然而至少看到小圈子里三個老朋友,還有條件知道對方的近況。

庚申(1860)前后,蘇浙士人心態大變。太平軍的打擊非常慘烈,人們不斷發出劫后余生、茍延殘喘之類的感嘆,而居官者常常一面痛苦,一面身體力行,努力匡扶社稷。陸氏是一位上過地方史傳的義士,曾捐出家中的米糧來緩解饑荒,顧大昌在那幾頁詩稿邊上記錄其義舉:“遇兇歲,曾以米五千余石散給里中”,印證了他急公好義的形象。他此時正隨同大吏進行種種善后工作,確實是要以涓埃答圣朝的意思,而同時也在意私人生活。我們知道顧家應該還算有錢。信里這一塊“前所買之田”,不知購于亂前還是亂后。無論如何,陸氏對此非常贊同。他還主動提出,如果需要,可以幫忙物色買家。

承平之世,中富之家,自可以過天地安危兩不知的日子。事實上,觀察雍乾嘉道之際的蘇州文人生活,也的確深深體會到何為“優游卒歲”。民俗見于《清嘉錄》,風雅自有三松堂、須靜齋等一干書畫筆記來傳承。但是戰亂之后,生活本身就成了難題。有田可賣,有功名或者有官職的人家,還有余地(回想顧氏《不可必錄》所記家中損失的財物和書畫,確實也算不得亂世中的必需品)。即使江湜那樣遭遇家難,本生父母困死在蘇州城里,此際也仍有機會在朋友們幫助下琢磨刻書的事。如今文獻重光,可以看到戰亂對普通人的傷害。有一位浙江平湖人陶兆麒,大概只是粗通文墨的“識字階層”。讀他避難鄉居的日記,慘痛之外,甚至覺得荒誕。因為他沒有任何機會去經營生活,也想不到自己可以做點什么。

換句話說,慘痛是沒有下限的。也要坦白講,隔著一百五十年,看到江湜刻了詩集,顧家有田,陸先生幫著做打算,畢竟有一點安慰。事實上,顧大昌還請潘鐘瑞為江湜的詩冊和《伏敔堂詩續集》題了跋,而那確實也是“亂后”的事了。

三、楊引傳

楊引傳生卒不詳,但頗為有名。一則因為他發現了《浮生六記》的手稿,二則他是王韜的妻兄。其信三封,有兩封上款為“云樵老伯”。審其內容,非常像是寫給顧大昌的;考慮到這一冊尺牘本也是顧氏所集,我很愿意相信他別有“云樵”的號,只是不為人知。可惜目前沒有證據,只能引用唯一一封“子長仁丈老伯”上款的信,以見“亂后”人們如何調整心態,重新開始生活。

子長仁丈老伯大人閣下:

客臘由曹松坡兄處得讀惠書,藉悉文駕已回蘇地,并知寥寥空宇,清況依然;高人苦饑,自古嘅之。所幸世界承平,豺虎斂跡。庾子山焦麥兩甕,玉川子破屋數間,天自有以位置斯人,使遂棲隱之志。必不令有溝壑憂也。

蔣君芥青年甚少,即能擺脫恒蹊,肆力于詩畫篆刻,是有夙根者,然蘭貴于草而先彫,玉珍于石而易碎,真無可奈何之事。大作極為沉痛,芥青有知,當于泉臺讀之嗚咽。晚系初交,未能一盡絮酒只雞之至,悵何如之。

晚自癸亥歲規復蘇城以來,頗預俗事,案頭生徒又多,實少清興。承規以勿將有限心血作無益事,良言也,敢不銘佩。但自念昆季凋零,兩兒失散,以一身支持為內外日用所需,無一非精神換得。勞生如此,何日得少清閑也。春寒特甚,伏惟珍重。即候

撰安 不備。侄楊引傳拜 元宵后二日

前求畫扇,本不要緊。能事不受相促迫,王宰始肯留真跡,杜老言之矣。一笑。

領梅令甥附筆候安。

信中提到癸亥(1863)年蘇州城的恢復,那么必定已在其后。回憶顧大昌著述種種,參酌旁證,可知戰亂中他也曾逃難離家。此時回到蘇州,自不免清點損失,重新開始生活。顧氏此次失落了不少書畫、玩物和書籍,家里被翻得亂七八糟。說“寥寥空宇”,大概不算夸張。他的自我排遣是歸于命運,楊先生的勸慰則是“老天自然會安排你的一生”,一正一反,并沒有本質差別。而今天看來,安慰與客套雖不可免,畢竟仍用著獨抱高懷便足以抵御清貧困苦的一套邏輯,實在無用而可悲,

顧大昌或者曾在去信中勸楊氏珍惜生命,不要把精力浪費在無意義的事情上。可惜人的境遇各自不同,“設身處地”實在太難,以至于與對方安慰他的話一樣無濟于事。王韜曾在著名的《瀛寰志略》里寫到楊氏:

庚申賊陷吳門,君卜五月十九日里中當有大厄,乃竟不先徙去,自罹于災;妻投于水,屋焚于火,二子擄于賊,身亦被斫幾殞。余馳書招之,未果來。余至粵后,聞其挈眷避居洋涇。

與江湜一樣,楊引傳在蘇州的家也徹底毀于庚申之亂。他不得不逃到上海落腳。從信里看來,此時似乎全家的生計都靠他一個人。做俗務,教學生,“無一非精神換得”。戰亂對士人的消耗,是使他們必須去承擔生活。“不治生產”這種話已經無法維持體面了。“用盡全力”,也不過茍活而已。

這封信的空白處有顧氏墨字一行,記下楊先生的事跡:

楊省補兄,甫里諸生,江聽濤先生高足,抱道守樸,與人有情。遭難時曾援救余者。

又有半頁隙地,畫一株老干寒梅。鈐印是:“騃老”與“偶然”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司