- +1

鄭非︱帝國主義,一種賠錢的買賣

一

前一段時間我去北京參加了一個會議,我發言的題目是《為什么帝國會從現代世界中消失》,其間談到帝國的成本與收益,脫口而出:“從總體上看,帝國主義似乎是一件賠本買賣。”場下不止一位翻起了白眼,認為帝國主義國家通過掠奪獲取了大量財富,怎么可能虧本呢?一位與會者建議我去看看經濟史。

以下是我閱讀經濟史并自我修正的結果:

到現在為止,似乎還沒有一位經濟史學者將各帝國的具體成本與收益做一通盤詳細對比。我比較熟悉的,是英帝國,所以此處所談論的只是英帝國主義的成本與收益(對英國而言)。考慮到英國在長期以來都被人看作最成功的帝國主義國家,因此,似乎可以把英帝國當作標桿使用:假如英國做得還不錯,那么我們可以假設其他的國家也許有同樣的機會,假如英國在帝國主義事業上折了本,那么其他的國家估計也好不到哪里去。

那么英帝國主義的成本與收益究竟為何呢?

首先講近代學者的認知。亞當·斯密承認,帝國為英國提供了新的經濟機會,從而擴大了分工的范圍。但是殖民地也給英國納稅人帶來了沉重而不公平的負擔,扭曲了可投資資金的分配,增加了戰爭威脅和國內政治腐敗的可能性,由此產生的成本可能會抵消帝國產生的收益。在斯密之后,大衛·李嘉圖和約翰·密爾既贊成斯密對帝國負擔的說法,同時也認為帝國通過自由貿易和海外開發來獲取新的自然資源,可以將英國的經濟回報率保持在較高水平,從而避免經濟停滯。愛德華·吉本·維克菲爾德(Edward Gibbon Wakefield)是那個時代一位著名的殖民地管理者,他持更正面的態度——殖民定居和投資為英國提供了更高的資本回報,從而為英國提供了擺脫周期性衰退和停滯的途徑。卡爾·馬克思同意上述這些人的看法,但是也指出,殖民化不可能永遠進行下去,一旦到達最后的邊疆,資本主義的危機就會到來。約翰·阿金森·霍布森則在《帝國主義》一書中用各項數據表明,由于英國國內消費失衡,資本遂通過帝國主義尋求出路。霍布森承認,帝國主義可能會給英國帶來一些好處,但他認為,帝國主義的壞處也是當下可見的。他堅信,英國財富和實力的源泉是自由的國內市場,繁榮的關鍵是改善和擴大國內市場。帝國主義和殖民主義不過是代價高昂、轉移視線的行為,由于收入和財富分配不當,它們對長期經濟穩定和自由社會的價值觀構成了嚴重威脅。

《帝國主義》書封

總的來說,前人的意見可以分為兩種。一種看低帝國的經濟價值,認為它更多地為特殊利益集團提供好處,由于它從英國國內轉移走了資源且鼓勵高水平的國防開支從而增加了稅收,對英國本身不利。另外一種則認為帝國是國家力量的積極來源,在提供市場和創造投資機會方面都是合理的。

二

現代學者依然繼承了前人的這兩種看法。認為帝國在經濟上無益于英國的典型學者主要有戴維斯和胡滕貝克(Davis & Huttenback,1986)、奧布萊恩(O'Brien,1988)等人。反過來不以為然的則有奧弗爾(Offer,1993)和埃德爾斯坦(Edelstein,1982,1994)等人。

先說背景——大英帝國因美國革命可以分為第一帝國(十六世紀至1783年)、第二帝國(1783年至二戰之后)兩個階段。在第一帝國時期,英國政府以重商主義手段(貿易壟斷與產業管制)從其殖民地獲得經濟收益,也嘗試過向北美殖民地直接收稅。美國革命本身迅速打消了英國向帝國各領土直接征稅的念頭。史學家的一個共識是,“與近代早期的西班牙帝國不同,英國并沒有系統地將稅收從殖民地轉移到本部地區,殖民地國家之間的稅收再分配幾乎沒有發生過。英國殖民統治的首要原則之一是殖民地國家必須在財政上自給自足”。到了1849年,英國又轉而摒棄了重商主義政策(以廢除《航海條令》為標志),轉而遵循自由貿易政策,這樣殖民地的經濟意義就只體現在身為英國的商品與投資市場上。由于各殖民地(印度除外)的防務經費基本上都是倫敦支出,因此,大英帝國賺不賺錢,就看英國在殖民地的貿易與資本收益是否大過英帝國的軍事和其他開銷。

戴維斯和胡滕貝克兩位經濟史學家在《財富與帝國的追求》一書中,用計量的方式評估了1865年至1914年間英帝國給英國帶來的成本與收益。他們的結論是,帝國對英國來說是筆虧本買賣。

先說開銷。戴維斯和胡滕貝克指出,數據顯示,從1860年代到一戰開始,英國人均國防開支是世界最高水平。在1860年至1912年間,英國人年均每人繳納二點四英鎊稅收,其中一點一四鎊用于國防,還有零點七鎊用于償還之前帝國戰爭中積累的債務。相比之下,德國的人均稅負水平是英國的三分之二,法國是英國的四分之三。如果把其他發達國家都拿來比較,那差距就更大,英國的人均國防開支與他國之比達到了二點五比一。英國國防支出占政府支出的百分之三十七,而加拿大、澳大利亞和南非各自的防務支出只占其政府支出的百分之四(本應達到三分之一)。這中間的差額,自然是英國來彌補。印度雖然是唯一一個自給自足的殖民地,但它的人均防務開支水平也只及同時代相同發展水平國家平均支出的一半。戴維斯和胡滕貝克計算得出,假如大英帝國在彼時解體,那么英國將會節省約八分之一的國民儲蓄(稅收減少四分之一)。

防務開支并不是英帝國直接成本的唯一部分,其他的還包括英國給殖民地的所提供的貸款優惠,以及財政撥款和補貼等等。首先,根據兩位學者的計算,相對于英國本地的貸款利率而言,其他發達國家從英國貸款的利率要高兩個點以上,不發達國家要高四個點以上,而英國的自治殖民地(如加、澳)只高一個點左右,而附屬殖民地與印度都在一個點以下。這中間的利息差,自然是英國本土承擔下來的;其次,英國給殖民地提供了相當的財政援助。比如說在1880年至1914年間,英國給其殖民地的財政援助達到了兩千五百萬鎊以上,在有些殖民地,該款項達到了政府收入的八成以上。

當然,上面這些成本也很好解釋,欲戴王冠,先承其重嘛。問題在于,帝國在經濟收益上也并不是那么醒目。

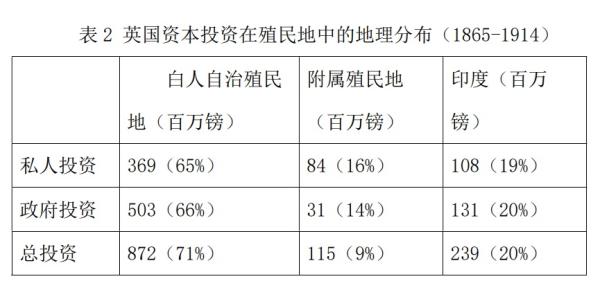

首先,英國在十九世紀是世界上最主要的銀行家,對內對外輸出了大量資本(在1900年占全世界總量的百分之七十五)。在1860年代至一戰爆發這五十年里,百分之四十五的英國資本輸入到了國際上(又主要是給了美國和墨西哥),約百分之三十留在了本國市場,剩下的給了帝國。在投入帝國的資本中,加拿大、澳大利亞這樣的白人自治殖民地又獲得了大頭,印度和附屬殖民地只占很小一部分——如果把英國資本看成是一個整體,那么白人自治殖民地拿走了其中的百分之二十,印度拿走了百分之五,其他殖民地拿走了百分之二。換句話說,英帝國并不是英國金融的主要客戶,霍布森及其他一些人的金融帝國主義的說法其實并不成立——如果大英帝國擴張的緣由是為了奪取投資市場,帝國本身代表了一套有效的政治安排,保證了英國資本家的剝削利潤。那為什么在1860年到1914年間,輸出到那里的資本如此之少呢?即使英國人對帝國進行了投資,又主要是投向了白人自治殖民地,這些殖民地有自己的憲法、議會,在相當程度上自主,不可能受到英國的強制剝削。

其次,英國從帝國身上獲得的投資利潤也很可疑。戴維斯和胡滕貝克找了四百八十二家英國公司的財報,來觀察英國工商業在投資中獲得的回報。如果帝國的回報高于英國本土和國際貿易,那么帝國就是盈利的,反之則否。他們的答案是,在英帝國主義的鼎盛時代(1860-1910)里,在多數時間里,帝國的投資回報率是低于英國本土的投資回報率的。

兩位學者的結論是,“總的來說,……(在十九世紀末,二十世紀初)帝國(投資)的回報似乎約為英國國內的三分之二和國際市場的五分之四”。帝國并沒有提供可以取代國內、國際資本積累的替代方案(值得注意的是,帝國給英國投資者提供的回報又主要來自白人自治殖民地,而不是亞非拉的附屬殖民地)。“在早些年,帝國可能有所不同,但對1880年后的潛在英國投資者來說,帝國在經濟上是一個陷阱、一個幻覺、一個得不償失的火焰。”

戴維斯和胡滕貝克進而論證了霍布森的觀點,他們發現存在“兩個英國”。在英國的各社會階層中,有一些人——精英階層和倫敦的商人——對于投資帝國有特別興趣,其他的人群則更愿意投資本國。兩位學者分析了英國的稅收結構,發現在十九世紀中、晚期英國中產階級的稅負是上層階級(貴族、地主、政府公務員和銀行家)的數倍以上。他們的結論是,帝國的收益主要歸于上層階級,帝國的成本則主要由中產階級負擔。

據兩位學者估計,每年英國政府向帝國提供三千一百萬到四千一百萬英鎊的(有形或隱形)補貼(來源于英國本土稅收),這些補貼會兜兜轉轉轉化成各種帝國收益(轉化率姑且不談)。用此收益減去其負擔的稅收,上層階級每年純利兩百萬到七百萬鎊,但是在最保守的估計下,中產階級每年的凈損失也在兩百萬鎊以上(實際數字要比這個大若干倍)。簡而言之,英國的中產階級不成比例地負擔了帝國的重任。因此,兩位學者得出結論——“帝國主義最好被視為一種將收入從中產階級轉移到上層階級的機制”。在這個帝國游戲中,帝國的精英階層和白人自治殖民地是贏家,中產階級、印度和附屬殖民地則是輸家。

還有其他的歷史學家也指出,紳士階層傾向于把錢投到有帝國政治機器保駕護航的海外去,而不是對國內新興產業進行風險投資。英國南部的金融服務業賺得盆滿缽滿,但相對而言,英國的新技術、新產業卻因此受到了拖累。這是英國在第二次工業革命中落后的一個重要原因。

奧布萊恩的結論同前兩位學者相當一致。他認為,帝國對英國商業的重要性還是有的,但遠非特別重要。英國進口商品中只有五分之一到四分之一來自其殖民地(而這些商品都具有國際市場可替代性),出口則只有四分之一到三分之一(其中又多半流向了白人自治殖民地,如加拿大)。即使沒有帝國,英國產品也可以在國際市場上輕易找到替代。官方的移民統計數據也講述了大致相同的故事,從1853年到1910年,離開英國的移民中約有三分之二前往殖民地以外的目的地(絕大多數前往美國)。奧布萊恩在資本收益問題上大量借鑒前兩位學者的研究成果,同時指出,由于英國資本的輸出,導致英國金融機構的僵化,英國本地工業所需要的風險投資被面向帝國的“安全投資”所排擠,導致英國經濟發展乏力,因此他的結論是,從1846年到1914年,用于帝國統治的巨額公共開支對于英國的經濟增長既不充分也無必要。“(大英帝國是)一種華麗而炫耀的器具,不是帝國,而是帝國的計劃,不是金礦,而是金礦的計劃。”

三

在反方這一邊,經濟史學家埃德爾斯坦(Michael Edelstein)力辯帝國的經營對英國而言,還是利大于弊的長期投資。

埃德爾斯坦做了一個反歷史事實的假設——假如大英帝國在十九世紀就不復存在,那么會對英國經濟造成什么影響?

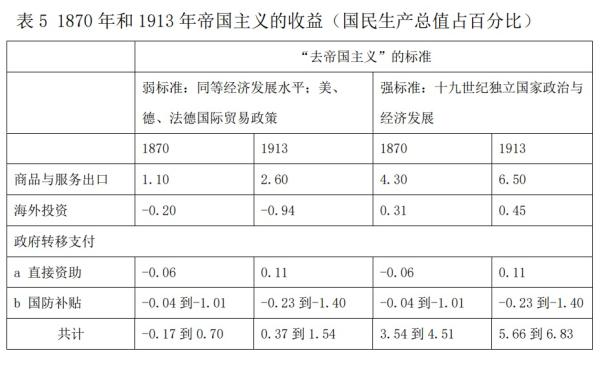

他假設英國放手讓其殖民地獨立,而這些殖民地都各定關稅,對來自英國的商品和服務收稅。他首先假定這些殖民地會繼續如常參與國際經濟(進出口水平不發生變化),且新關稅將達到國際同等國家水平,再評估英國應對這些關稅的經濟彈性,看會產生多少損失——這些損失就等價于英帝國存在時的貿易收益。在這種情況下,他算出來的結果是,在1870年,帝國貿易收益相當于英國國民生產總值的百分之一點六,到了1913年,則達到了國民生產總值的百分之四點九(因為各國的關稅在十九世紀末是越加越高的)。

他接著假定這些殖民地不會以同等的程度參與國際經濟(以較低的程度進入國際市場),在這種情況下,英國對之的貿易量將會下降到實際量的百分之四十五。在這種情況下,在1870年,帝國貿易收益將會達到國民生產總值的百分之四點三,1913年達到百分之六點五。

當埃德爾斯坦把英國的海外投資、直接援助與國防開支也代入這一計算過程之后,其結果如下圖。

簡而言之,如果我們采取埃德爾斯坦的前一個標準,英國從其帝國中獲得的收益就并不大。英國的貿易與投資收益被各種有形、無形的補貼所抵消,到1913年,帝國的意義可能相當于英國國民生產總值的百分之一。如果我們采取第二個標準(即沒有英國的統治,世界經濟的范圍就會萎縮),那么到1913年,帝國的意義就相當于英國國民生產總值的百分之六。

阿夫納·奧弗爾(Avner Offer)則質疑了戴維斯和胡滕貝克的數據統計方法,認為在維多利亞時代的公司會計規則還不規范,所以戴維斯和胡滕貝克對帝國投資收益的評估未必準確。不過,他和其他一些歷史學者的主要反駁意見,還是集中在戴維斯和胡滕貝克對英帝國國防開支的評估上,他們認為帝國的花費并不像戴維斯和胡滕貝克所敘述的那么大。

首先,他認為戴維斯和胡滕貝克低估了法國和德國的軍事開支。較新的統計方法顯示,法國在大部分時間里的軍事開支比英國多;其次,也不能說英國的軍事開支就是對帝國的純補貼。因為各殖民地對帝國防務的貢獻有時是以非貨幣的方式呈現的(比如說優越的地理位置),此外還有印度這個特例——印度負責自己的防務,還在印度邊境之外部署軍隊以支持英國的外交政策,如果有補貼,也是印度在補貼英國;再次,作為海洋國家以及最大貿易國的英國本身就比歐洲國家更暴露,本身就應該花更多的錢,這個鍋不能讓帝國來背——因為英國的國防開支并不只是為了保衛帝國,也是為了保護全球貿易和通信網絡;最后,不能只看英國人的絕對支出來評估英國國防支出,也要看相對比例。在1870年至1914年間,英國國防開支占國民所得的百分比為百分之二點九五,長期而言和德國(百分之二點八六)相當,比法國(百分之四點五二)還少三分之一。

最關鍵的是,奧弗爾認為戴維斯和胡滕貝克是只算經濟賬,不算總賬。他認為,帝國除了是一份榮耀和地位之外,還是一份戰略資產,這在一戰期間顯露無疑——是加拿大的小麥使英國免于挨餓,是加拿大的炮彈為英國提供了必要的(四分之一到三分之一)軍火,是加拿大、澳大利亞、新西蘭和印度動員了近二百二十萬人,為英國而戰,是平時為了維持一個海洋帝國建設起來的海軍保障了原料為其所用,而封鎖了對手。所以,從長期看,帝國的長期政治回報絕對抵消了短期經濟虧損。

四

以我有限的經濟史閱讀來看,這兩派學者雖然意見沖突,倒也不是沒有可以調和之處。

首先,“帝國有益”派說要算總賬、算政治賬這件事,讓我覺得有點耍無賴的感覺。因為人家一開始就算的是經濟賬,正兒八經的回應還是應該在經濟上做文章而不是其他;其次,這兩派也都承認,無論英帝國盈虧如何,貢賦或者其他超經濟強制都不是帝國財源的來源(不像比利時在剛果),帝國要盈利,靠的是殖民地給母國提供了商品和投資市場,而不是赤裸裸的掠奪。這點是英帝國同古代征服帝國的一大不同之處;再次,關于英帝國賺不賺錢這事,雙方的差別也沒有那么大。拿埃德爾斯坦的研究來說,他也承認,英帝國在弱標準下也是虧損的(即使按照強標準,帝國的價值相當于英國國民生產總值的百分之六,這個份額當然挺大,不過也說明英國的財富主要還是來自自己);最后,大家都同意,大英帝國中最有政治、經濟和軍事價值的部分是白人自治殖民地,而這些殖民地恰恰是大英帝國中管制最少、自由最多、“帝國統治”色彩最淡的部分。

至少我們可以說,大英帝國總體上是賺錢還是賠本,一眼是瞧不出來的。在《牛津大英帝國史》一書中,英國歷史學家彼得·凱恩(Peter Cain)是這么說的:“在整個漫長的十九世紀,帝國在英國的國際經濟事務中扮演了一個角色,這個角色太大而不容忽視,但也沒有大到足以支配任何事件或政策的程度。”我只能說,這個口徑很微妙。

又,文中各派學者對大英帝國成本/收益的考量大多都局限在1860-1914年間,即大英帝國的鼎盛時刻。按照一般的組織規律,如果有一個組織能夠長期存活,它大概在早期擴張階段還是能盈利的,所以早期大英帝國對英國人來說大概還是利好消息。但是,至少我們可以說,在十九世紀帝國主義國家高歌猛進的時候,帝國主義的經濟性就是值得懷疑的了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司