- +1

講座|最熟悉的陌生人,長江如何誕生?

最近,“你好讀者·書香贛鄱”金秋暢讀季于江西南昌拉開帷幕。該活動為江西省全民閱讀活動的組成部分,江西出版傳媒集團與中信出版集團攜手舉辦一系列文化活動,吸引讀者參與全民閱讀的活動中。

活動中,十大優秀推薦圖書發布,中文傳媒攜手中信出版集團共同揭曉聯合書單,向廣大讀者精選推薦10種優秀圖書。將《江山如畫:水北鎮的新生活》《埃隆·馬斯克傳》《大鳥》《人工智能時代與人類未來》《中國式現代化》《中國詩詞里的山河歲月》《富足》《中國詩話史》《尋找林木森書店》等作為金秋暢讀季重點推薦出版物。

為啟動儀式結束后,新華大講堂開講,國際古跡遺址理事會共享遺產委員會秘書長、《長江文明》作者丁援為讀者、觀眾帶來主題為“自然與文化雙優的長江文明”的講座。

丁援結合《長江文明》一書,以“從面到線,從西到東,從北到南,從東到西”為綱,為大家講解長江地理風貌、區位特色、流域認知和文明發生等知識,再從西到東,介紹自然長江認知史,分享長江源頭學說。

以下為丁援分享內容。

從面到線:最熟悉的陌生人,長江如何誕生?

長江表面上看來大家都很熟悉,但它其實是“熟悉的陌生人”。今天,我希望先把大家對長江的認知打散,然后再形成初步的想法和認識。

首先,第一部分是“從面到線”,講講長江的形成和對長江的基本認識。讓我們先從杜甫的一句詩“爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流”開始聊起。這首詩的意思是說,人生幾十年就結束了,但是江河是萬古長流的。如果從地球的發展來看,江河其實也是歷史上的長期演變的一個過客。

地球有46億年歷史,但長江的誕生,可以從2.4億年前的地殼運動開始。那時,地殼運動后成一個古地中海。近1.95億年前,大海西退,今天長江上游所在地殼開始嶄露頭角,向西流入特提斯海的古長江雛形初現。1億年前,岡底斯板塊的北移導致四川盆地緩慢抬升,云夢、洞庭盆地沉降。以三峽地區為分水嶺,相背而流的東、西古長江各自形成,西江流入四川盆地的巴蜀湖,東江流入云夢、洞庭盆地的湘鄂湖。

而長江中下游格局的形成,可以追溯到4000萬年前,由于喜馬拉雅造山運動形成喜馬拉雅山脈,我國三級階梯的地貌逐漸成型,今天的長江上游地區急劇抬升,中下游地區和緩爬升。

現代長江大約在120萬年前到13萬年前逐漸形成。長江的形成,可以說是由一個面、一片海到一條線這樣一個過程。現在的長江,大約流經國土面積的2/5地區,但養活了全國3/5的人口,甚至更多。它的能源、生態等都十分豐富,是一個越來越重要的地方。

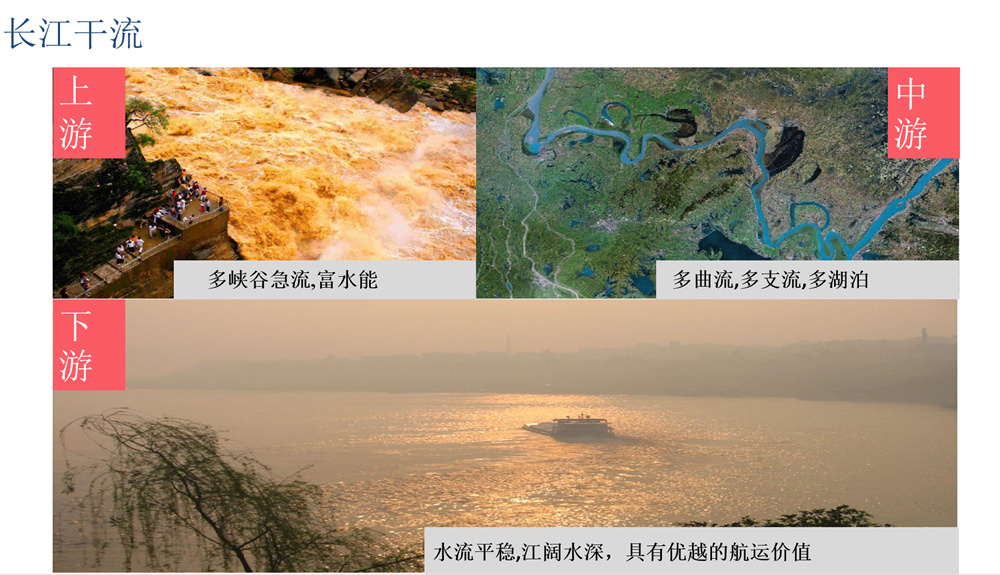

長江分上、中、下游三級,宜昌是上中游的分界,江西湖口是長江中游與下游的分界點。長江源頭至四川宜賓的上游河段,落差超過5000米,其水能蘊藏量占全國水能蘊藏量的40%。長江也是中國水量最豐富的河流,多年平均年徑流量占全國河流年徑流量的36%,是黃河的20倍,居世界第三位。

長江上游水能很豐富,河流湍急。中游多曲流、多支流、多湖泊,江西省就處在這樣的一個地方。而下流水和平緩,十分具有航運價值。

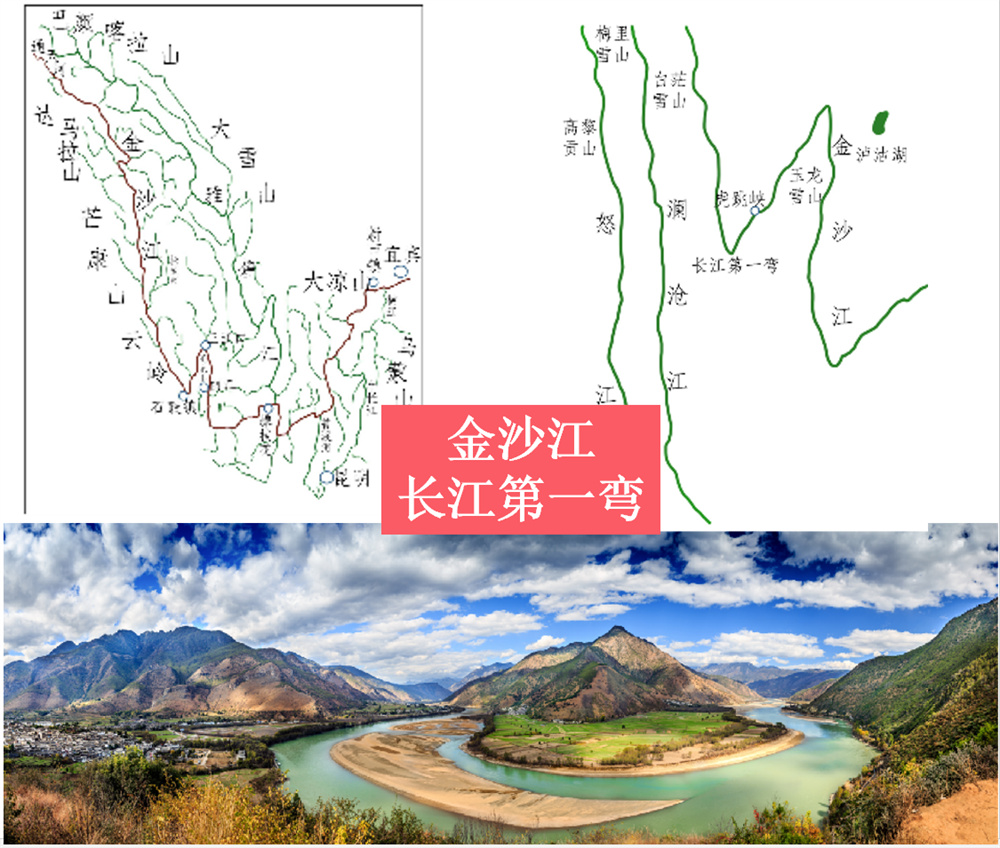

下面,再通過這幾張圖片跟大家介紹一下長江的情況。上游的金沙江,與怒江、瀾滄江形成“三江并流”奇觀,其云南部分已列入世界自然遺產名錄。還有著名的虎跳峽等,這都是上游的一些地質奇景。這里支流眾多,流域面積在1萬平方千米以上的支流就有9條,并且水量豐沛,水能資源豐富,理論蘊藏量占長江總量的45.25%。

長江到了烏江段以下,就來到了烏江百里畫廊,它的這種生態風光和地質景觀就出來了。選了幾張圖片,給大家分享。

在長江中游、下游,像鴛鴦鍋這種地質景觀,現在也逐漸受到重視。長江下游水系縱橫,而中游會有一些湖泊,這都是它的特點。

上面黃色部分都是金沙江流域,青綠色部分是嘉陵江流域。

再跟大家分享長江的三“大”支流——最長的支流是漢水,流域面積最大的支流是嘉陵江,水能最大的支流是岷江。這就是我們知道的長江,它有不同顏色和廣闊的水系面積,近五千條水系支流和大大小小的湖泊。比如湖南北部的洞庭湖流域、江西北部的鄱陽湖流域,大家都很了解。

目前看鄱陽湖好像在收縮,但其實從整個長江歷史上看它會有漲有縮。長期來看,1877年前,鄱陽湖是很大的,那時朝廷的政策是保北方,放棄南方。所以,當時鄱陽湖流域都是被淹的狀態,湖泊面積大。1877年后,特別是到民國時期,鄱陽湖越來越小。葛劍雄老師有篇專門的論文來說這個事兒。

《長江文明》一書中提到了北緯30度的文明發生線,四大文明都出現在這條文明發生線上。北緯30度屬于溫帶地區,水熱非常好,成為最有利于文明發生發展的地段。

在這里長江和黃河并存,黃河在北,西南方有喜馬拉雅山,西北方是荒漠地區,南邊有大海,較為封閉。在這樣的方位特色下,黃河流域以北的北方民族侵入中原地區,由于長江這道天塹的自然屏障阻攔,得以讓中華文明成為四大文明古國中,唯一延續下來的文明。《長江文明》中對此進行了梳理,把四大文明橫向進行比較,如把古埃及、兩河流域和恒河印度河流域進行對比。

從西到東:溯源古今認知,誰是長江源頭?

第二部分,我想講講從西往東流淌的自然長江和人文長江,與大家聊聊長江認識史。

自然和文化好像是相對,但又融合的。我們該如何認識長江?關于長江的主干是誰,最早《詩經》記載,在先秦時期“江漢不分”,包括《詩經》《史記》都有提到。但到三國末期,其實已經能看到長江之名了,屬于“江漢混淆”時期。

漢水古又稱“江”。《史記·周本紀》云:“昭王南巡狩不返,卒于江上”,此江是指長江還是漢水,歷來有爭議。至漢末三國時期,史籍已見“長江”之名;但至少江東孫吳政權的部分士人認為長江的上游是漢水。東晉、南朝時期,江漢之間的云夢澤進一步萎縮以至消失,江、沔(長江、漢水)之間的區別在大多數時段已變得較為清晰,對于江、漢誰為干流的困惑已趨于消除。再往后的岷山導江源頭說,認為岷江是長江主流。

春秋戰國時期,中國最早的地理書《尚書·禹貢》有“嶓冢導漾,東流為漢,又東為滄浪之水,至于大別,南入于江”和“岷山導江,東別為沱”的語句,當時人們已經認識到漢江是長江的支流,認為岷山是長江的發源地。

同時代《山海經》云“岷山,江水出焉,東北流注于海”。尤其是在漢武帝確立了《尚書》五經之首的地位后,“岷山導江”的說法更加深入人心。

一直到清朝,不管現實認識如何,大家普遍認定長江源頭是岷山導江。

其實,我覺得最重要的是明末的徐霞客,他通過自己的考察,發現金沙江才是長江的源頭。這一下就把長江源頭研究推到了現代長江的上游區域。但這畢竟是徐霞客個人行為,長期以來并沒有受到重視。

對于金沙江,國人至遲在漢武帝通西南夷時即已知曉。唐貞觀十四年,文成公主出嫁,松贊干布親至柏海。金沙江上游的通天河玉樹一帶是重要的漢藏通道。

明代萬歷五年,《圖書編》首次指出岷江并非長江正源,金沙江才是長江正源。明末地理學家徐霞客實地考察,探尋到金沙江比岷江更長,明確指出岷江為長江支流,金沙江才是長江干流。

清初的重要地理書《讀史方輿紀要》和《禹貢錐指》仍堅持“岷山導江”的觀點。直到西方先進制圖技術的逐步傳入,金沙江才正式被認定為長江源頭。

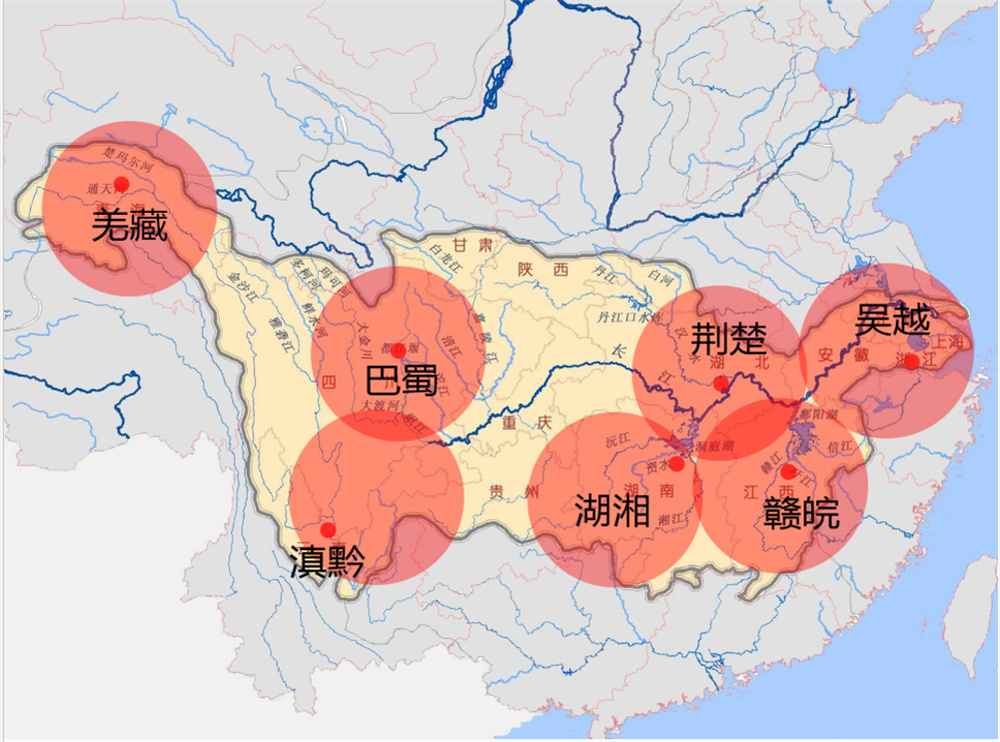

《長江文明》中,除三大經濟帶外,還講到了長江流域的文化分區。總體來說,長江流域按上、中、下游劃分,依次為巴蜀—荊楚—吳越三個大的文化區。上游是巴蜀文化,中游是荊楚文化,下游是吳越文化。然后小分區就是羌藏、巴蜀、滇黔、湖湘、荊楚、吳越,贛皖。

這些文化分區決定了中國文化的部分基因。大家習慣的中原文化,是溫良恭儉讓的。但視野開闊一點,可以看到在羌藏文化中,有很多宗教性的東西。再看滇黔文化,它有其彪悍性格。

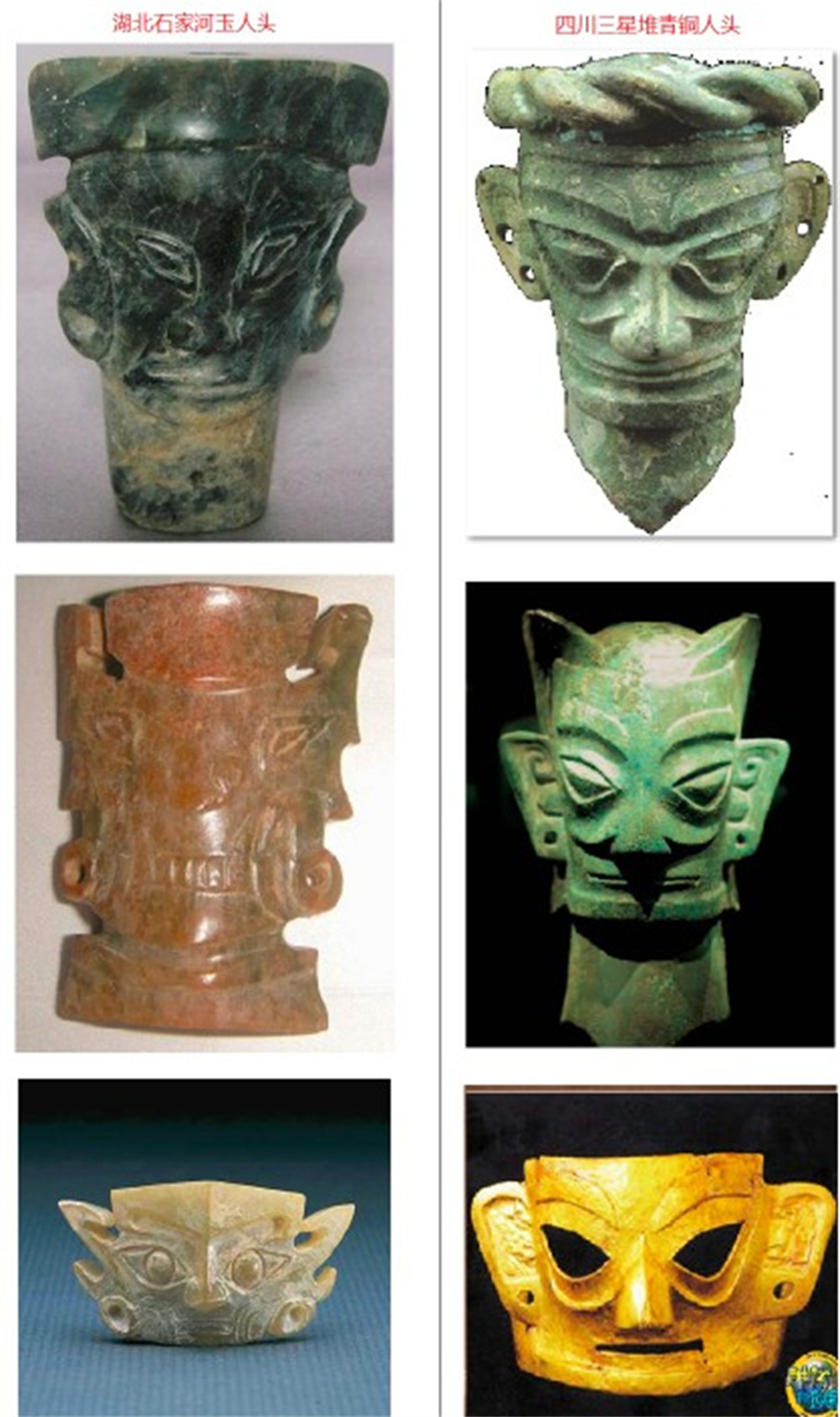

《長江文明》中,也寫到了上游的三星堆,它不光是一個“天外來客式”的東西,也與中游文化有交流。

上圖右側三星堆出土的面具,左側是長江中游地區的湖北石家河面具。去年《江漢考古》上有篇相關文章,也是最新研究成果。

從北到南:長江如何促成中國文化內環線和經濟文化重心南移

第三部分,我們來講講從北到南,長江如何影響中國文明與經濟文化。

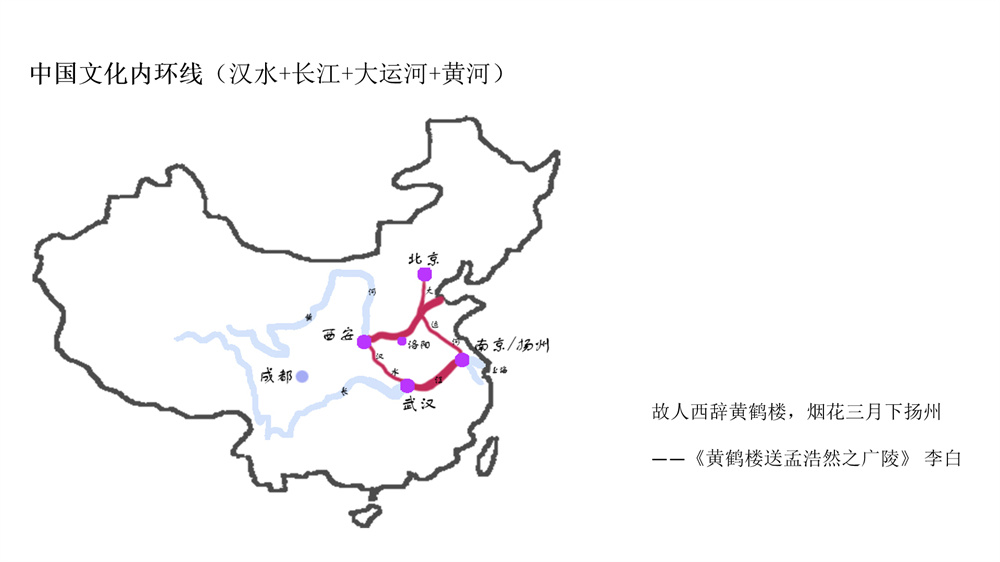

《長江文明》導言里所講的中國文化內環線,就是黃河、長江、漢水和運河。首先,長江文明在中華文化里面如何定位,和黃河文明是什么關系?

黃河縱橫于北溫帶80萬平方千米的高原和平原,那里曾經是林茂草盛、自然生態良好的地域,先民在黃河諸支流(如洛水、渭水、汾水等)流經的臺地采集、狩獵,進而發展農耕業,奠定文明根基。

現代意義的考古學在20世紀初展開于中國,首批田野考古著力于黃河中下游。仰韶、龍山、大汶口等新石器文化遺址的發現,殷墟等商周故城的發掘,與《尚書》《左傳》《史記》等傳世史典對先夏及夏、商、周三代文化在黃河流域繁衍的記述相映照,學界據此確認黃河流域是中華文化發祥地,這是一個在我們小學課本里面根深蒂固的印象。

20世紀70年代,浙江余姚發現河姆渡文化,其人工馴育稻谷推定距今7000—8000年,隨后又發現長江下游的良渚、馬家浜,中游的屈家嶺、石家河,上游的大溪等稻作文化,湖南道縣更發現距今萬余年的人工馴育稻谷。故長江流域稻作文化歷史之久遠,絕不讓于黃河流域粟作文化。黃河流域和長江流域是中華文化的兩大發祥地,成為學界新共識。

但并不是一個一般共識,是學界共識。所謂的兩個母親河,從90年代開始研究逐漸地深入,《長江文明》一書從歷史和文化史學的角度進行了系統的梳理。

另外要講講漢水,漢水是溝通南北的重要交通線,也是重要文化線路。

秦末征戰時期,項羽封劉邦為漢王,“王巴、蜀、漢中”,隨后劉邦以漢水流域的漢中為基地,建立漢王朝,由此,漢水流域成為漢文明的發生地,“漢人”“漢字”“漢語”“漢服”等名稱應運而生。隋唐以后,因為經濟文化的南移,江南地區、江西地區、吳越文化越來越重要。運河修建以后,文化的內環線形成了,中華民族的民族認同在這個過程中逐漸形成。

所以我想到一首詩《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》——故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。孟浩然是襄陽人,從漢水到黃鶴樓,從黃鶴樓往揚州走,然后再到洛陽去,洛陽就是隋唐北方政治中心。

電影《長安三萬里》,包括中信出版集團同時出版的官方授權“長安三萬里”系列圖書,表現出的就是這樣的現象:交通線同時也是一個文化內環線。這個路徑里面表現出一個特點:歷史上的古都,從東西向南北的轉變,文化重心的脈絡通過物質性的載體表現出來。

殷商以來,長期占中原者為王,今安陽、西安、洛陽一帶被多次選為國都。唐宋之際的中國古都,多在東西軸線上,有一種自西向東遷移的明顯態勢。從北宋開始,東北契丹、女真等半農半牧民族興起,農耕民族與游牧民族沖突的重點區段已由長城西段轉至長城東段。

以宋代為界,此前中國都城主要在東西軸線上移動,此后則主要在南北軸線上移動。但政治軍事中心一直在北方。“政北—經南”的格局——大運河。

《長江文明》一書分析了歷史上經濟文化重心南移的內因和外因。

外因最重要的就是戰爭,從兩晉開始的永嘉之亂,到唐代的安史之亂,再到宋代的靖康之亂。

兩晉中州世人避亂江左,有三條線。第一條線從蜀道向南方走,第二條線從漢水往江南平原方向走,第三條線最重要,就是從山東往我們江西這邊走。但是當時走的基本上就是往我們長江中下游走,并沒有往更南的方向走。

到安史之亂,三條線也是向江西這邊走,但還會更向南繼續走,走到福建這邊去,朱熹等人都是在福建這邊做學問的。建康(南京)那時候是140萬人口,在當時是個超級大的城市,全世界都沒有這么大的城市的,就因為北方人都過來了。

到了最后就是靖康之亂的時候,整個我們國家的北方就被占了。靖康之亂結束的時候,有250萬北方移民定居南方。

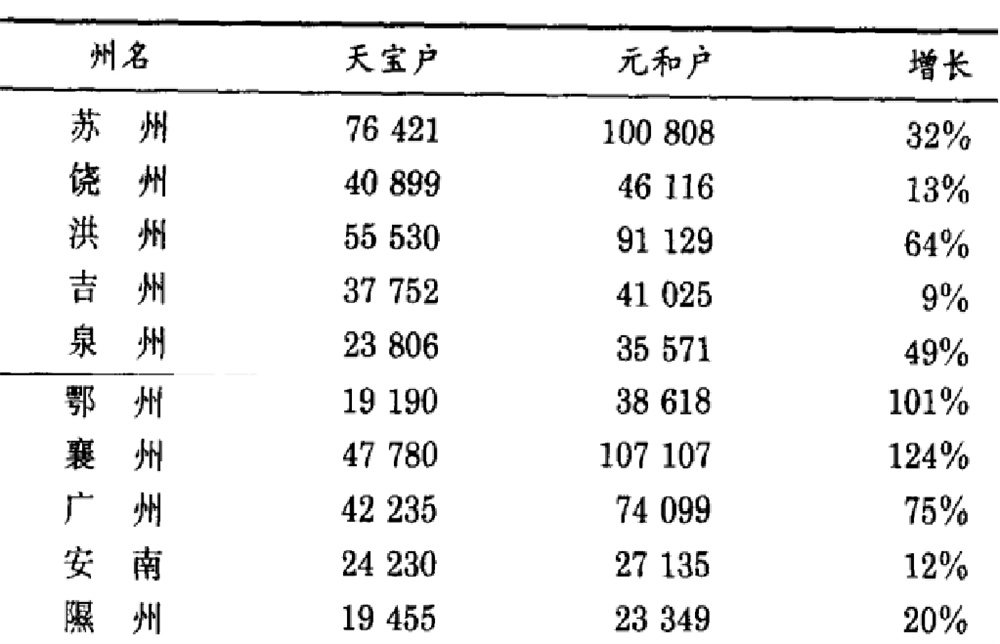

《長江文明》就梳理了當時的史料正史可記的一些數字,比如天寶年間到元和年間的戶數,蘇州、泉州、鄂州等地的人口變化,從史料記載的這些大數據,可以看得到人口逐漸地移。

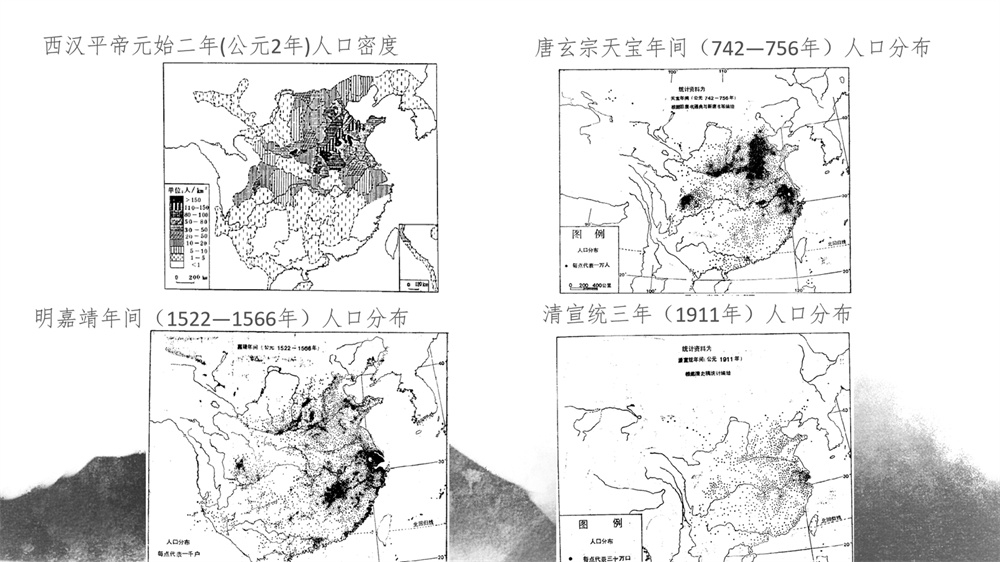

安史之亂結束時,約有250萬北方移民定居南方。從安史之亂到北宋初,江南道的人從占比42.9%到占比52.5%。以前北方跟南方的人口比是3比1,北方絕對優勢,到了宋朝的時候,靖康之亂以后就是顛倒了,北方人口就越來越少。現在人口比例基本也是這樣的,3/5的人口在南方,2/5甚至更少一點在北方。

“靖康之難”給予文化重心南遷以最后的推動。1127年,金人攻破汴京,隨之統治北方一百多年。宋室如同當年晉室,只得南渡長江。與之相先后,“中原人士扶攜南渡,不知幾千萬人”。此次南遷路線與安史亂后大致相同,但移民人口更多、更深入,僅1141年紹興和議前的南遷北人數量已達500萬之巨。

當時如山東籍文化名人李清照、趙明誠夫婦和辛棄疾等都是在這一時期南下的,以此為契機,中國文化重心徹底由黃河流域轉移南遷到了長江流域。

經濟文化重心南移內因:技術進步隨著生產技術的進步。

在原始社會末期至商末這一文明初始階段的氣候,當時中國先民所能達到的生產力水平更適合開發北方黃河流域。黃土肥沃疏松,紅壤緊密對稻作農業要求較粟作農業高。

直至鐵制農具的產生及其后一系列灌溉排水工具的出現、防洪手段和農業生產技術的進步,才令長江流域的水熱優勢逐漸彰顯。六朝時,長江流域的灌溉與防洪事業進一步發展。宋代江南水田耕作工具齊備。

具體講經濟文化重心南移,有幾大表現:

南北人口比重逆轉:大家看這張圖里面,它的顏色越深,人口密度越大。唐玄宗天寶年間,北方人口還是很多的,但是到了明清,就變成江南地區人口密度更大,特別是長江中下游地區人口占明顯優勢。到現在,大部分人口都在南方,長江流域是養活人口最多的一個地方。

科舉取士比重逆轉:唐時科第人物尚以北方士人占絕對優勢,入宋則科舉及第比重開始南北易置。明清科舉入仕者,江蘇、浙江、安徽、江西已然在列省居優。長江流域舉子的強勢更令明朝不得不實行南北分卷及定額選拔的科考制度。但統計其中拔尖考生的地域分布,仍是南北差距立見。明朝自洪武至萬歷,各科狀元、榜眼、探花,共計244人,其中南方籍215人,占88.11%。

政治中心南人化:根據《唐宰相世系表》,唐代宰相總計369人,屬98 族,其中9%為北方人。北宋中葉以后,南人當宰相的漸多。浙江曾有24人擔任宰相:北宋4人,南宋20人。

學術中心南移:唐到北宋學術中心位于洛陽、洙泗一線,南宋時則遷轉到福建。從南宋直至近代,南方學術文化始終領導中國學術文化潮流所向,成為學術中心之所在。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司