- +1

觀展記︱新中國工業檔案文獻展:身在當代更需填補歷史的空缺

10月9日下午,我應邀參加了在北京民族文化宮展覽館舉行的“不忘初心 奮發圖強——新中國工業檔案文獻展”開幕式。這次展覽是由國家檔案局中央檔案館、工業和信息化部(后文簡稱工信部)共同主辦的,由中共北京市西城區委、西城區人民政府、工業和信息化部工業文化發展中心承辦。盡管展覽的第一站實際上是在國慶節前的沈陽,但在首都北京辦展,意義自然不同。工信部苗圩部長、國家檔案局局長李明華都出席了開幕式并致辭。工信部首任部長、中國工業經濟聯合會會長李毅中也參加了開幕式并觀展。因此,展覽的規格不可謂不高。工業史研究近年來在學術界很冷門,在經濟史研究領域里遠遠比不上財政史、金融史乃至農業史熱鬧興盛,因此,作為工業史研究者,我很高興看到能有國家級的工業史展覽舉辦。更何況,展覽突出的主題是“檔案”,這對于歷史研究者的吸引力是不言而喻的。

苗圩部長的致辭有一句話令我印象深刻:“我國經濟是靠實體經濟起家的,也要靠實體經濟走向未來。工業是實體經濟的主體,是技術創新的主戰場,是供給側結構性改革的重要領域。”在現場聽到“起家”這個多少有些口語化的詞語,我感到很接地氣。工業或者說制造業,是一個充滿競爭的動態的經濟部門,這一點亞當·斯密早就認識到了,盡管他據此認為制造業是不自然的而更推崇農業。亞當·斯密之后的馬克思、恩格斯真正見證了工業革命的展開,在《共產黨宣言》里對工業經濟的競爭氣質有了更生動的描繪。所以,“起家”這個詞很傳神地詮釋了工業史的核心特征。自19世紀中葉以來,那些致力于發展工業的國家就和企業一樣,要策劃,要經營,要在市場上縱橫捭闔。當前的世界形勢,也很清楚地印證了這一點。

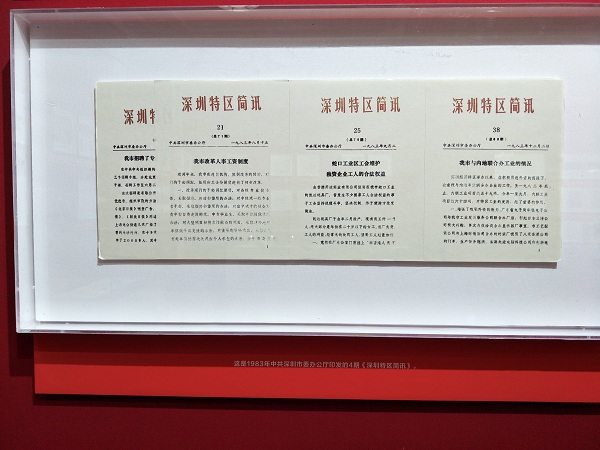

由于展覽禁止拍照,我只能靠文字來描述了。根據官方介紹,這次展覽通過1300余件展品,包括部分首次公開的歷史檔案、重要文獻、珍貴圖片和實物模型,回顧了從1931年官田兵工廠創辦開始的中國工業的發展歷程。展覽名為“新中國工業檔案文獻展”,因此主體部分是1949年后中國大陸的工業發展史,但也向前追溯了中國共產黨在革命年代興辦工業的努力。據我所見,展覽的1300余件展品,絕大部分還是檔案館和企業提供的高清圖片,并有部分檔案文獻的仿真復印件。對歷史學研究者來說,我們日常利用的檔案大部分都是成捆成堆的發黃文書,這次展覽自然不會呈現如此學術化的景觀。但對于一般非學術界的參觀者而言,展覽還是體現了一定的專業性。畢竟,普通公民接觸歷史檔案的機會是非常有限的。有一位五十歲左右的觀展者就對各種檔案的復制件嘖嘖稱奇,說這是他以前都沒見過的。比如,有一份第一汽車制造廠文件,系《上報<第一汽車制造廠從年產三萬輛先導廠入手建設十五萬輛轎車工程項目建議書>》,就很清楚地反映了當時第一汽車制造廠上馬轎車項目的考慮與方案,即使運用于學術著作中也具有完整性。從這個意義上說,這次展覽近乎于一次公共史學的實踐了。而且,據工信部王新哲總經濟師告訴我,展覽之所以要與檔案館合作,是為了強調歷史的真實性,用證據告訴人們中國工業是怎么發展壯大的。這一主旨與歷史學專業研究的原則完全一致。我對于主管中國工業大軍的司令部工信部有如此遵循史學原則的辦展思路還是感到非常高興的。當代史研究囿于其特殊性,是特別需要學術界與政府部門、相關機構及企事業單位合作的,否則學者們很難掌握到原始史料。新中國工業檔案文獻展雖然并非專門面向學術研究的展覽,但政府部門能夠將檔案意識貫徹于對工業史的展示中,令我對未來學術界的進一步深入研究感到某種樂觀。

另一方面說,學者們是太強調對于文字檔案的使用了,這一點從一篇篇論文和一本本專著中可以看得很清楚,但是,圖片檔案同樣是重要的史料。不管持何種立場,不管要不要理論,也不管隸屬于采取什么研究方法的學派,研究歷史最基本的工作還是還原歷史,即所謂重構歷史圖景。然而,還有什么比圖片更直觀的“圖景”呢?研究古代史和近代史不可避免會受到技術條件的制約,缺乏照片與影音資料,但研究當代史就完全不同了。如何更好地利用照片與影音資料,應該是研究當代史的學者們要探索的課題。新中國工業檔案文獻展以圖為主,在學術層面也不無價值。至少,一些照片展現了早期機器設備的形制,展示了歷史上的生產場景,這對于相關研究還是提供了可以追索的細節。我自己覺得非常有價值的一張照片就是沈鴻和他的機床。沈鴻是上海的一個小老板,抗日戰爭全面爆發后,絕大部分內遷的企業家都去了國統區,沈鴻是少有的奔赴延安的資本家,他帶到延安的11臺機床,成為陜甘寧邊區工業發展的基礎。新中國成立后,沈鴻主持制造了九大設備,亦是中國工業打破封鎖、自力更生的佳話。這些歷史我很熟悉,沈鴻的文集我也有收藏,也查閱過關于他的史料,但基本上都是文字性的,在這次展覽上,我第一次見到了他帶去延安的機床是什么樣子的,滿足了我長久以來的愿望。再比如,有一張照片展示的是1948年11月中國共產黨接收的原日本偽滿洲航空株式會社的工廠場景,那一片殘垣斷壁,從一個側面反映了新中國成立前東北工業的基礎。

展覽分為如下9個部分:第一編“新中國工業的紅色基因”、第二編“社會主義工業化建設開局”、第三編“探索社會主義工業化道路”、第四編“‘文革’時期的中國工業”、第五編“改革開放是中國工業發展的必由之路”、第六編“開創社會主義現代化建設新局面”、第七編“奪取全面建成小康社會新勝利”、第八編“踏上新征程,走進新時代”,以及總結性的第九編“牢記使命 砥礪前行”。這個歷史階段的劃分是政治性的。不過,1949年后,中國大陸建立的新體制,使包括工業化在內的經濟活動本身就脫離不了政治,故而這種劃分在學理上亦不乏依據。當然,作為職業研究者,如果是我來設計展覽,大概會使用一些別的詞句來概括每一個對應的歷史階段。

從專業角度看,我認為新中國工業檔案文獻展最有意義的地方在于突出了中國工業史的“當代性”,這既是中國工業演化歷程的顯著特征,又是學界對工業史研究的薄弱之處。目前,由于“原始工業化”等概念的風行,學界對“工業”的認知往往泛化,把傳統上被稱為手工業的經濟形態也一并視為工業。這種泛化的工業觀并不是沒有它的合理性,我自己在設定若干條件的前提下也表示認可,但是,真正意義上的工業顯然是18世紀中葉英國工業革命之后出現的新的經濟部門。在這樣的界定之下,中國工業史只能從19世紀60年代洋務派辦軍工廠算起。毋庸置疑,從李鴻章到張之洞,從張謇到周學熙,從榮家兄弟到簡氏兄弟,近代中國涌現出了一批身份各異的人物,推動著農業古國在工業化的道路上前行,并留下了一批在今天仍然發揮著重要作用的工礦企業。那種認為近代中國造不出火柴等基本工業品的傳統教科書上的說法過于夸張。然而,同樣的事實是,近代中國的工業企業確實只是農業經濟汪洋大海中幾乎可以忽略不計的幾個孤島。中國工業化的大規模與系統性啟動,要等到第一個五年計劃的實行,而中國真正成為“世界工廠”的演變,甚至要到1978年才步入軌道。因此,中國工業史最重要的篇章其實集中于當代,而1949年后中國大陸政治經濟體制的特殊性,也使中國工業史的“當代性”應該得到更嚴肅的對待。但非常遺憾的是,由于當代檔案在利用上受到的種種限制,以及大量當代史史料本身還來不及保存就隨著中國社會劇烈的變動而流散,學術界對于中國當代工業史的研究要遠遠滯后于對近代工業史的研究。這種研究上的不平衡,將導致對中國工業化進程整體認知出現偏差。因此,我十分希望這次新中國工業檔案文獻展成為一個契機,既引發各界對中國工業史產生更多的關注,又推動工業、檔案等部門與學術界合作,為更好地研究中國工業史尤其是當代工業史創造有利的條件。

從這次展覽來看,由于其官方背景,更多地展示了包括裝備制造業、國防工業、重化工業、能源工業在內的工業部門所取得的成績。當然,這些工業部門確實具有國家層面的戰略性。國防工業的戰略性自不待言,就以裝備制造業來說,提供的是各種其它工業部門生產所必須要用到的機器設備,可以說是整個工業體系的心臟。而重化工業與能源工業,看似遠離我們的日常生活,但只要我們在使用電,就可以想得到它們是普通人無時無刻不能離開的工業部門。然而,中國的裝備制造業、重化工業以及能源工業都是在1949年后得到真正意義上的大規模發展的,近代中國工業以紡織、食品等輕工業部門為主導產業的格局乃是常識。但這就使得目前中外學術界對中國工業史的研究成果,大部分仍將目光集中于棉紡、絲綢、面粉、煙草、火柴等行業,對鋼鐵、煤炭、水泥、輕化工亦有涉及,但研究機械、石油等行業的屈指可數。所以這實際上無法解釋諸如江南地區是怎么從手搖紡車紡紗發展到核電裝備制造的,只能籠統地說江南地區有歷史傳承,但這種長時程的歷史中充滿斷裂與轉折,并非盡是延續與傳承,而我們的歷史知識顯然存在著大量細節性的空缺與斷檔。即使以紡織業來說,1970年代以后化纖工業的興起,依賴的是大規模技術引進條件下的重化學工業的發展,這與史學家投入大量精力研究的近代紡織業也完全不同了。因此,新中國工業檔案文獻展既展示了目前中國主導性工業部門成長的歷史,又提示著我們這些專業研究者還有大量補課性的研究工作要去做。

目前,工信部正在推廣工業文化,此次新中國工業檔案文獻展亦是其中的重要舉措。工業文化是工業發展進程中產生的文化積淀,其中較引人關注的內容是工業遺產。不過,人們提起工業遺產,想到的往往是廢棄的廠區、陳舊的機器、破敗的車間以及利用這些工業風元素改造成的創意園區。實際上,檔案文獻本身也是重要的工業遺產,而依托檔案文獻反映的工業史則被歸為非物質工業遺產。工業社會盡管在世界范圍內充其量還不到三百年的歷史,但工業社會在各個地方也產生了自己特有的生活形態、價值觀和集體記憶,而這些文化因子對于社區的維系也好,對于工業的持續發展也好,都可以發揮重要的作用。工業遺產中那些非物質的文化因子具有穿透時空的影響力,其實際功能甚至要大于那些有形的舊廠房與老機器。所以,依托工業文化這個概念的指引,新中國工業檔案文獻展其實也是有效利用工業遺產的一次極佳的嘗試。

據我所知,在北京站之后,新中國工業檔案文獻展還將移師南京、上海、福州等城市,整個展出將持續到明年。我希望對中國工業史感興趣、關心中國工業的人都能去看一看展覽,也希望由此形成的熱度能使策展與辦展單位有動力將相關活動長期開展下去,并吸納更多學術力量加入,使展覽在彰顯政治性的同時更加專業化,反過來也促進工業史與工業文化學術研究的進一步深入。如果能形成這種良性循環,新中國工業檔案文獻展將真正有力地促進工業文化的傳播,并形成一種有價值的公共史學模式。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司