- +1

“樂園的邊界”:一周城市生活

鄉村振興戰略的突破口之一,是在鄉村基礎教育階段開展鄉村美育工作,促進城鄉教育公平和鄉村文化治理。每年夏天,藝術共創平臺“穿越麥地”邀請有才能、有人文關懷的青年藝術家駐留中國鄉村學校,并將藝術家(artists)轉化為教育型藝術(teaching artists),通過藝術共創孕育山區兒童對知識與生活的熱情。

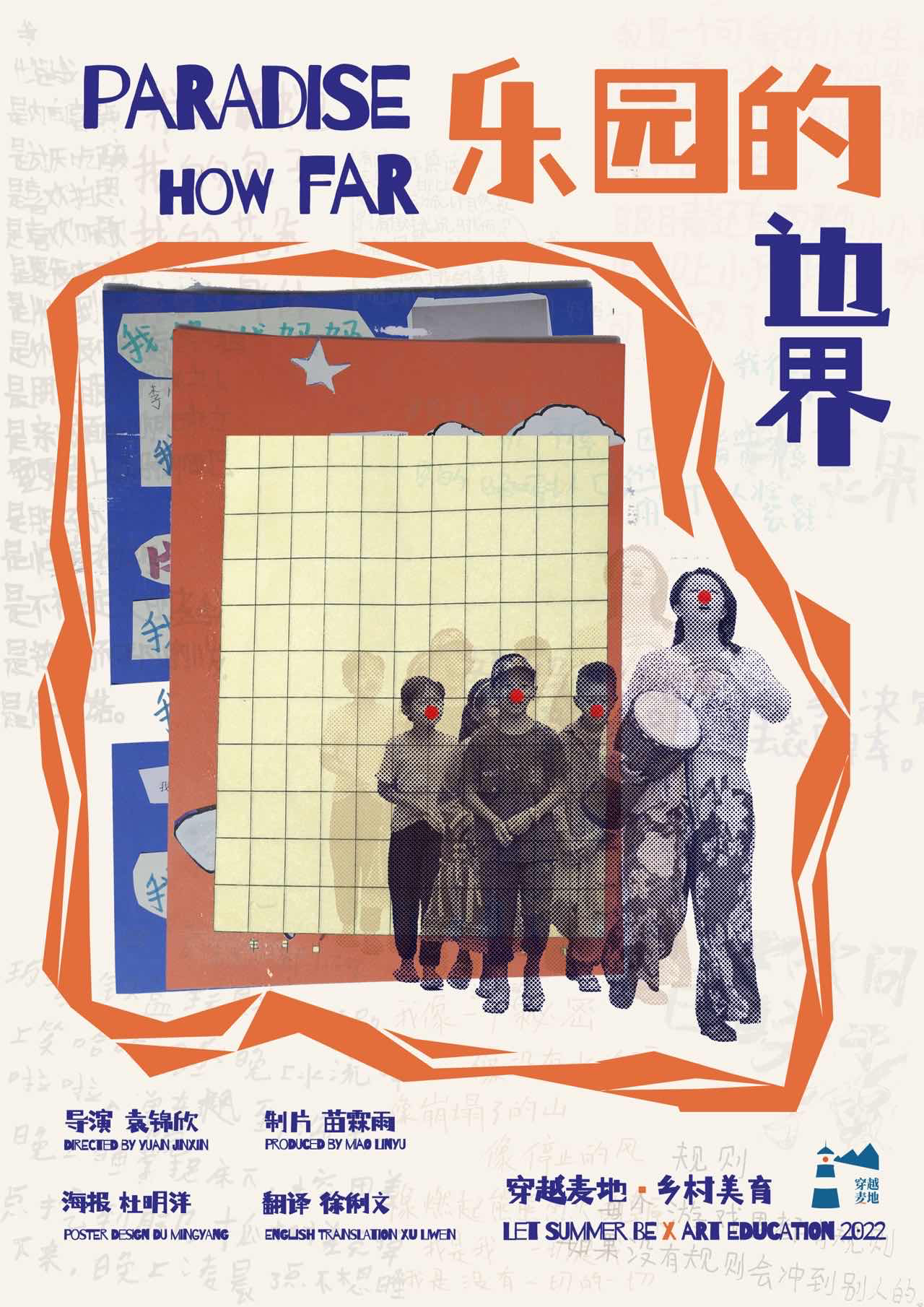

近日,由袁錦欣執導的紀錄片《樂園的邊界》入圍新周刊熱聲非虛構短片獎,該片記錄了“穿越麥地”2022年的鄉村美育實踐。與傳統公益短片相比,《樂園的邊界》關注的是提供兩種經驗世界交匯過程的觀察視角——從山區留守兒童成長的隱痛到邊緣鄉村生存與發展的多重限制,個體、家庭、村莊、區域逐漸由點連成線,年輕的民間美育團體在實踐中思索行動的邊界與前行的方向。本周回顧,我們從這部紀錄片出發,邀請實踐參與者分享背后的思考。

(本期主持:陳鑫培)

近期回顧

教育不是西西弗斯的大石——一場“自下而上”的鄉村美育實驗

2022年夏天,紀錄片導演袁錦欣在臨行前問我:“你希望這是一個‘穿越麥地’的宣傳片,還是我本人的觀察與反思作品?”我回答,一定是后者。《樂園的邊界》如實記錄了一個民間團體在山區工作時所遇到的困境。

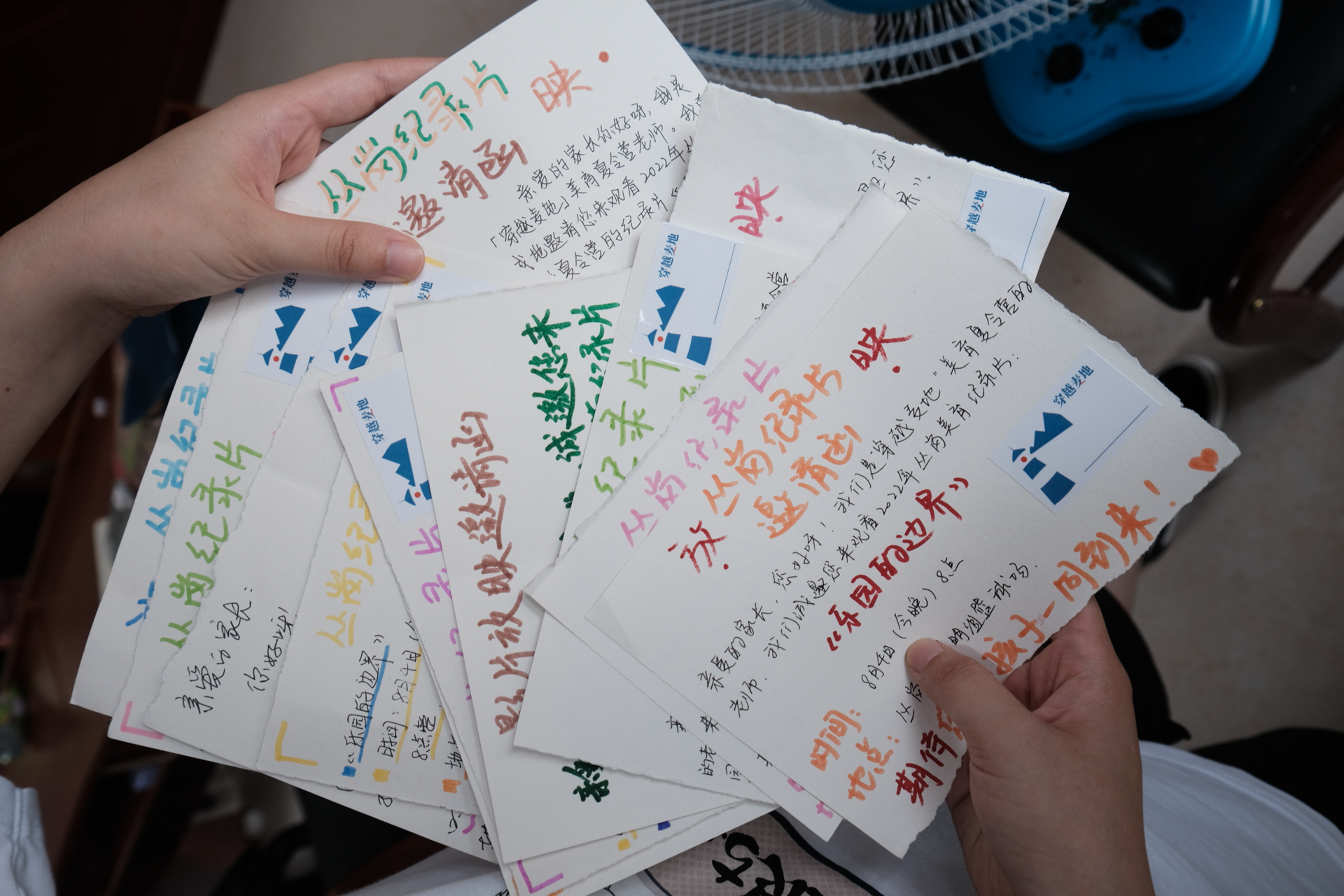

《樂園的邊界》面向受助兒童的展映,美育老師手繪了邀請函,邀請同學與家長同行

2023年8月,《樂園的邊界》迎來了它的第10場展映——而面臨的觀眾,是片中被拍攝的主角。寨子分散在方圓10公里內的區域,學生家長騎摩托送孩子到村民小組的室外籃球場觀影。由于投影設備故障,最終,幾十個孩子圍坐著一臺13英寸的電腦,專注地觀看完了整部影片。許多孩子說,這是他們第一次參加放映。

如同在其它城市文化空間舉辦的展映一樣,我們同樣與孩子和家長進行了一場映后談。他們并沒有提出類似城市觀眾的帶有社科批判性思維的問題,作為被拍攝者,他們的回答很純粹:“喜歡看到去年的自己嗎?”“喜歡!”“想讓我們每年都回來拍紀錄片嗎?”“想!” 對于美育實踐者而言,這短短的兩個回答非常重要。越來越多的社科學者開始意識到在田野或行動中,“彼此看見”淪為“單向凝視”的風險。公益亦然,面對受助對象,行動的姿態需要反復思考斟酌;但行動者不應因為懼怕從自身發起的凝視,便輕易地放棄行動。

云南室外展映與上海神獸之間展映

地理上的人口遷移并不會打破城鄉之間的文化壁壘:截至2023年第二季度,云南省外出務工農村勞動力高達670萬人;對于云南在旅游景觀之外的多民族聚集地區的生活狀態,我們亦知之甚少。盡管短視頻內容過剩,人們仍困在各自偏好的信息繭房中。2021年,我因疫情而無法赴校上學,在機緣巧合下來到了云南與緬甸邊境的某山區小學成為學期數學老師,親眼目睹山區學校的實際困境——教師資源嚴重結構性缺編、行政管理上泛濫的痕跡主義、校醫缺席、科目安排失衡、初中輟學率高、校園暴力等問題從不只是教育范疇的問題,同樣的教育資源與政策落到每個具體的家庭,生成的效果都差異極大。

在公眾的眼中,“美育”可能通常對應的是藝術教育,容易被理解為藝術家向山區兒童輸出自身的藝術理念的單向活動。實際上,真正的美育是以溫和的方式直面迫切的社會與教育問題。在真正開展美育課程之前,團隊會在前期開展半結構式訪談,從受助學生的興趣愛好、性格特征與心理健康、社會行為、外部環境(側重于學校、家庭的教育方式與社會的教育政策)——這四個維度的發展軌跡,設計美育課程結構與教學方式。

在一次采訪中,我們來到六年級女生小彭家里,墻上貼滿了她和弟弟在小學期間獲得的學習獎狀。而小彭的外在表達并不符合我們對城市小學中三好學生的設想。她稱,在學校的時候,她和她班上的同學“都處于‘黑化’狀態,因為老師很兇。”根據小彭的敘述,在學校,作業很多,老師還會打人。“黑化”是小彭和同學發明的詞,指毫無原因地做出瘋癲的表演舉動。只有走出了校園,小彭和同學才會停止“黑化”。這是小彭與同學在無意間習得的黑色幽默表達。

而教育問題不只存在于校內。對于這代10后的孩子們而言,手機上的短視頻軟件扮演著與qq、微信類似的社交功能。然而,軟件上同時承載著傳播大量成人、暴力內容的功能,孩子本人并無甄別信息的能力,且現實中家長和老師普遍沒有干預意識。在“穿越麥地”人類學調研組的每日總結會上,相當一部分受訪兒童都表示自己曾是校園暴力的受害者,絕大多數時候都選擇了隱忍。因此,在討論后,我們決定開設一門練習“說‘不’”的戲劇工作坊,通過戲劇老師與孩子共同設想日常生活中可能出現的危機場景,并鼓勵他們對讓自己感到不適的行為勇敢地說不。

一節詩歌與繪畫合并的課,帶孩子以兩種不同的媒介繪制出一幅自畫像

但教育實踐永遠是一個頗具現實感的事情,尤其是在文化風俗各異的山村地區。作為外來的鄉村美育踐行者,與本地成員(學生、家長與村委會)協商出共同的美育教育理念,是保證實踐的可行性與效率性的重要步驟。大多時候,當地社區非常歡迎支教者的到來,但也并不排除有少數家長或村委會的相關人員并不完全理解或支持支教者的行動。譬如,在前兩年的實踐中,曾有家長手撕學生帶回家的美術作品,批評道“在學校不學語文數學,在那里亂涂亂畫”。我們意識到,或許所做的美育不應僅限于和兒童達成協作,因為這反而可能會加深兒童與家庭成員或周遭環境的心理隔閡。

因此我們通過開展社區藝術項目(community-based art)來讓其他社區成員也看到鄉村美育的成果,并受邀成為其中一員。譬如,2022年“小丑巡游”的設計者愛麗絲兒帶領著小丑班的孩子們一起戴上了紅鼻子,走到了菜市場、怒江邊、山間,與村民們做游戲。當村民看到這些往日熟悉的孩子們以一種小丑的樣貌出現在他們眼前,說著他們愛說的話、做他們覺得好玩的事兒,小丑鼻子仿佛一個魔法棒,讓大家仿佛再一次認識了全新的彼此。

表演者愛麗絲兒帶領小丑們在村里巡游

在2023年最終課程展示的當天,鄉里的籃球隊突然要用表演場地。因擔心占用當地人的公共空間會帶來不必要的麻煩,我們彼此督促道:“快點收尾結束吧”。但表演進行到后半部分,鄉里領導卻意外地說,“沒事,你們辦吧,我們等著你們結束”。籃球隊的成員也開始在一旁認真地觀看表演。前期實踐經歷過多少阻撓,這一刻就多么讓人感到欣慰。

我們時常面臨的另一個質疑是,一個夏天,真的有用嗎?這其實也是利用業余時間踐行美育的項目組織者的自我批判,我們如何規避淪為體驗至上的快閃夏令營?誠然,在中國,各類的支教活動并不少見:本科學生需要參與支教獲取學分、留學中介用作背景提升、城市孩子與鄉村孩子共學。此類活動固然踏出了艱難的第一步:無論如何,給彼此一個認識的機會,就是好的。但在此之上,我們選擇暑假成行,并非因為便捷,而是因為深刻認識到學期內的教學雖然有很多的進步空間,卻幾乎沒有給支教者任何行動上的自由度。支教者的價值觀往往與當地教育局下達的量化指標并不契合。此外,我們不愿以流星的姿態降臨某一個學校而后立馬離開,相反,我們希望能與當地人建立長期的信任與合作,在逐年的實踐中,才能夠陪伴孩子真正的成長。

《我是》由2022年“穿越麥地”學生創作、由繪畫老師建琦與詩歌老師張雅婷合作編排設計。孩子坐在石頭上,閱讀彼此的詩歌。

在孩子們的暑假,我們希望讓受助兒童真切地感受到自己作為藝術家的身份,并且在遠方有更加廣大的觀眾,以幫助他們在主流評價體系之外獲得自我認同感。《我是》詩集即將出版,匯集了2022年學生的詩歌作品,在其中,他們有的直言不諱自己腦中的怪異遐想,有的則默默地寫下了平時難以啟齒的家庭隱痛。在2022年的烏鎮戲劇節表演,小丑演員,同時也是穿越麥地的美育老師,將孩子們的詩歌作品帶到了烏鎮的戲劇現場,與烏鎮的路人互動。每一位孩子的藝術作品,都將被錄入穿越麥地正在開發的鄉村美育數字庫的網頁上。

在結束鄉村美育回城的路上,同行拼車的當地人知道團隊在做的事情過后,分享了他的故事——小時候,他和外面來旅游的重慶軍醫大團隊交流,就在心里埋下了“讀大學”的種子。時過境遷,他回溯來時的路發現原來這顆種子早就發芽長大了……云南師范大學畢業后, 他在貴州一所國際高中任教。

教育從不僅限于知識傳播,也關乎著教育者與受教育者共同朝著一個理想生活的努力。理想是既A且B的,但實踐卻不能完全地付諸理想的形態。許多時候,甚至要懸置理想,反復自我約束、審視,才能夠因地制宜地開展行動。在城鄉教育水平存在顯著差異的今天,民間鄉村美育組織選擇每年回到山區,就是身體力行地替社會實行著資源再分配的工作。我們都知道,想要彌合裂縫,幾乎是不可能的工作,微小的變化可能需要幾代人的推動。但至少,教育永遠不是西西弗的大石,如果它不慎跌落,那一定是因為我們推的不夠小心。每多一個孩子拿起水彩筆決心創造屬于自己的生活,我們手中的大石向上動了一毫米。

一位在創作中沉思的孩子

[文/苗霖雨 哥倫比亞大學巴納德學院比較文學系本科生、鄉村美育踐行者;圖/穿越麥地團隊(陳鑫培、袁錦欣、羅曼、范峻昊、苗霖雨)]

本周主題推薦

書|《兒童心理學》

烏莎?戈斯瓦米教授探究了兒童從出生到青春期的心理,利用研究成果,闡釋了語言發展和邏輯推理等關鍵問題,突出了童年期“安全依戀”的重要性,分析了學習的過程。

書|《中國式在家上學:R學堂的教育人類學研究》

本書是一項有關中國式“在家上學”R學堂的個案研究。中國式“在家上學”是指除本義外,以學堂、私塾形式存在的小型學校,亦有人稱之為“現代私塾”,它別于中國傳統私塾和國外通常意義上的在家上學。

書|《愛彌兒:論教育》

本書共分五卷,盧梭提出的按年齡特征分階段進行教育的思想,在教育史上是個重大的進步,對后來教育學的發展,特別是對教育心理學的發展,提供了可貴的啟示。

書|《雪山短歌》

《雪山短歌》一部分是馬驊的遺作(40首詩歌、7封書信),一部分是友人針對他的創作的解析、回憶文章,所有內容均只節選了與云南相關的這一段時間。作者帶給我們鮮活的雪山印記,那個遙遠的云南小山村躍然眼前。

書|《愛我,請理解我:中國留守兒童書信訪談錄》

這是中國第一部留守兒童書信集訪談錄,16 個留守兒童的心聲,全國6000 萬留守兒童的縮影。藍信封書信集項目組與留守兒童之間保持5 年的信件記錄,歷時3年深度尋訪調查,將孩子們的成長歷程忠實還原,揭露種種事件背后的真正原因。

活動推薦

上海·市集|古北銀杏季——城方·藝術·生活·家·市集

詳情請關注 BANANAFISHBOOKS微信公眾號

上海·工作坊|復旦創意寫作MFA疾病書寫與敘事治療工作坊

詳情請關注 薄荷實驗微信公眾號

上海·放映|“三線遺跡”主題紀錄片聯展

詳情請關注 拋開書本AsideFromBooks微信公眾號

上海·分享|百年公寓中的家國春秋——“枕流之聲”口述史項目分享會

詳情請關注 候車式微信公眾號

上海·分享|魔都上海魔在哪里:空間變遷之談

詳情請關注 上戲藝術書店微信公眾號

上海·發布&放映|積累、創造、回饋:亞洲藝術/視覺檔案庫的研究與實踐

詳情請關注 群島丨Archipelago微信公眾號

上海·表演講座|深之在科學島

詳情請關注 夾山改梁 Jasagala微信公眾號

上海·展覽|劉窗:鋰礦湖與復音島

詳情請關注 天線空間ANTENNASPACE微信公眾號

上海·展覽|無聲之后 Postscript of Silence

詳情請關注 McaM上海明當代美術館微信公眾號

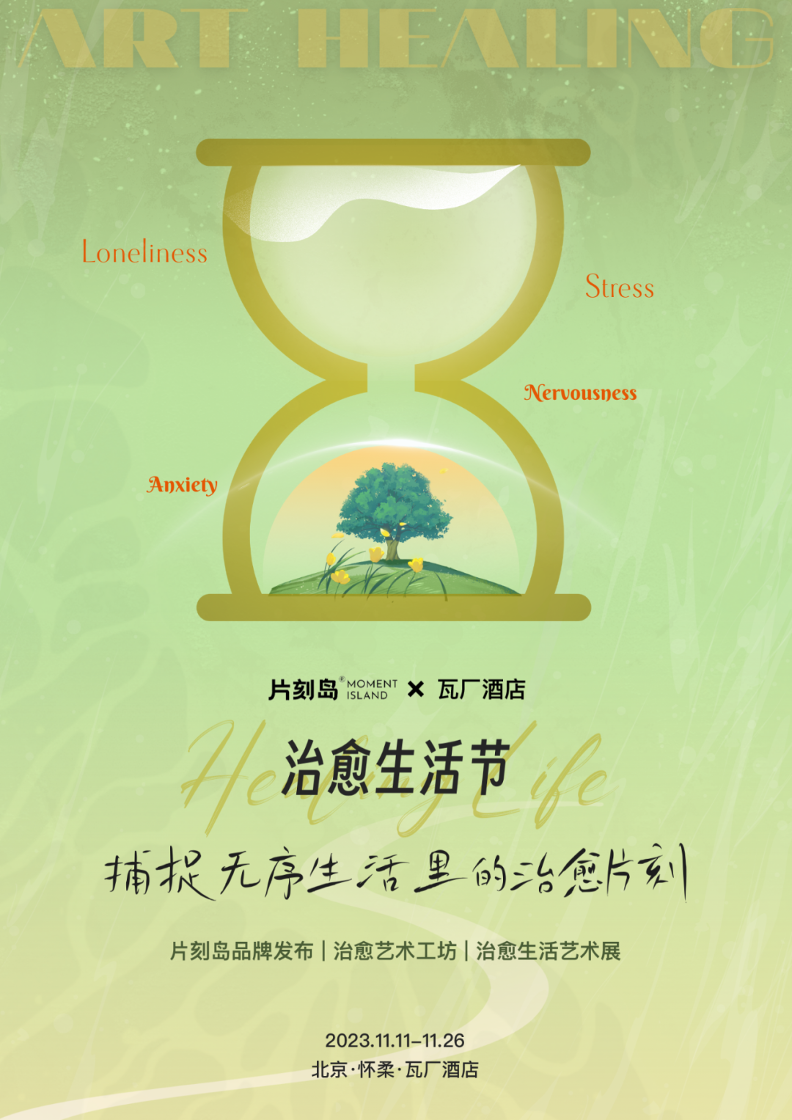

北京·嘉年華|Healing life·治愈生活節

詳情請關注 片刻島微信公眾號

北京·展覽|植物神經紊亂

詳情請關注 可以畫廊微信公眾號

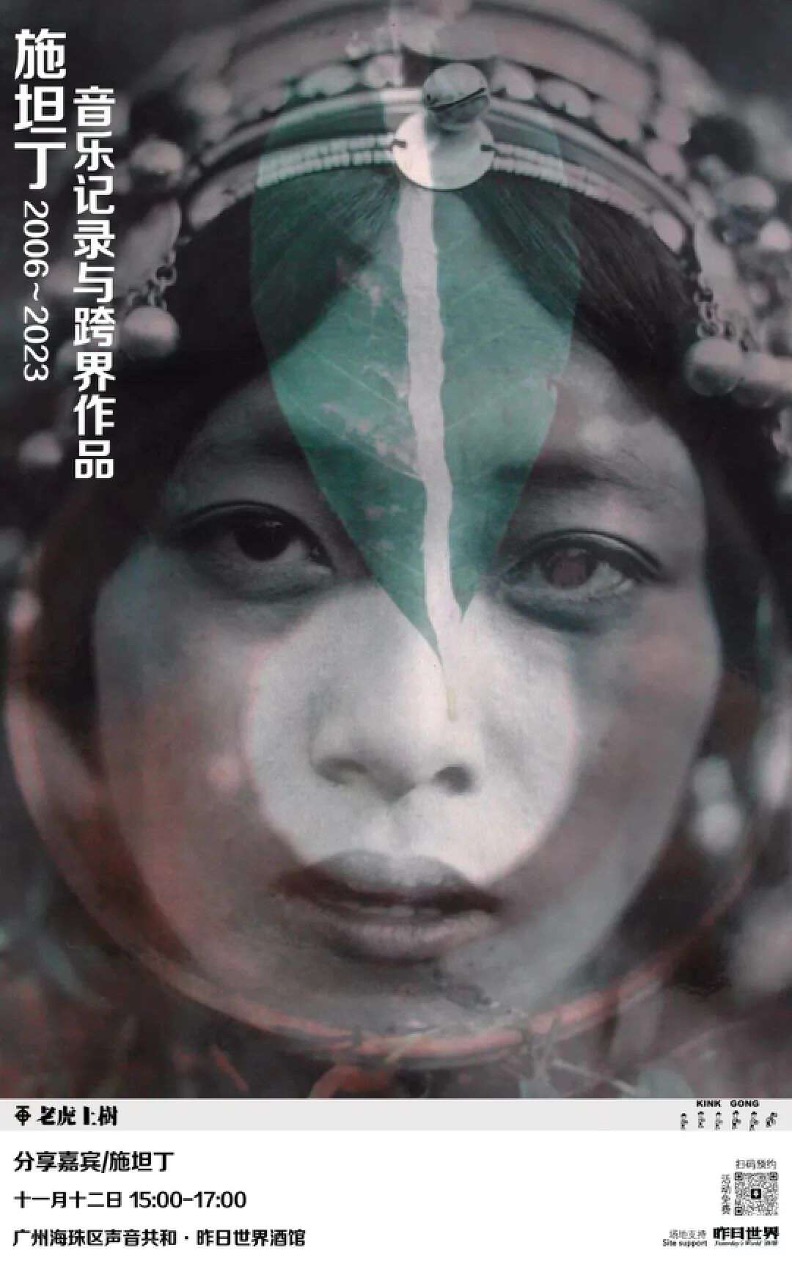

廣州·活動|施坦丁聲音展覽和分享會

詳情請關注 老虎上樹TOTT微信公眾號

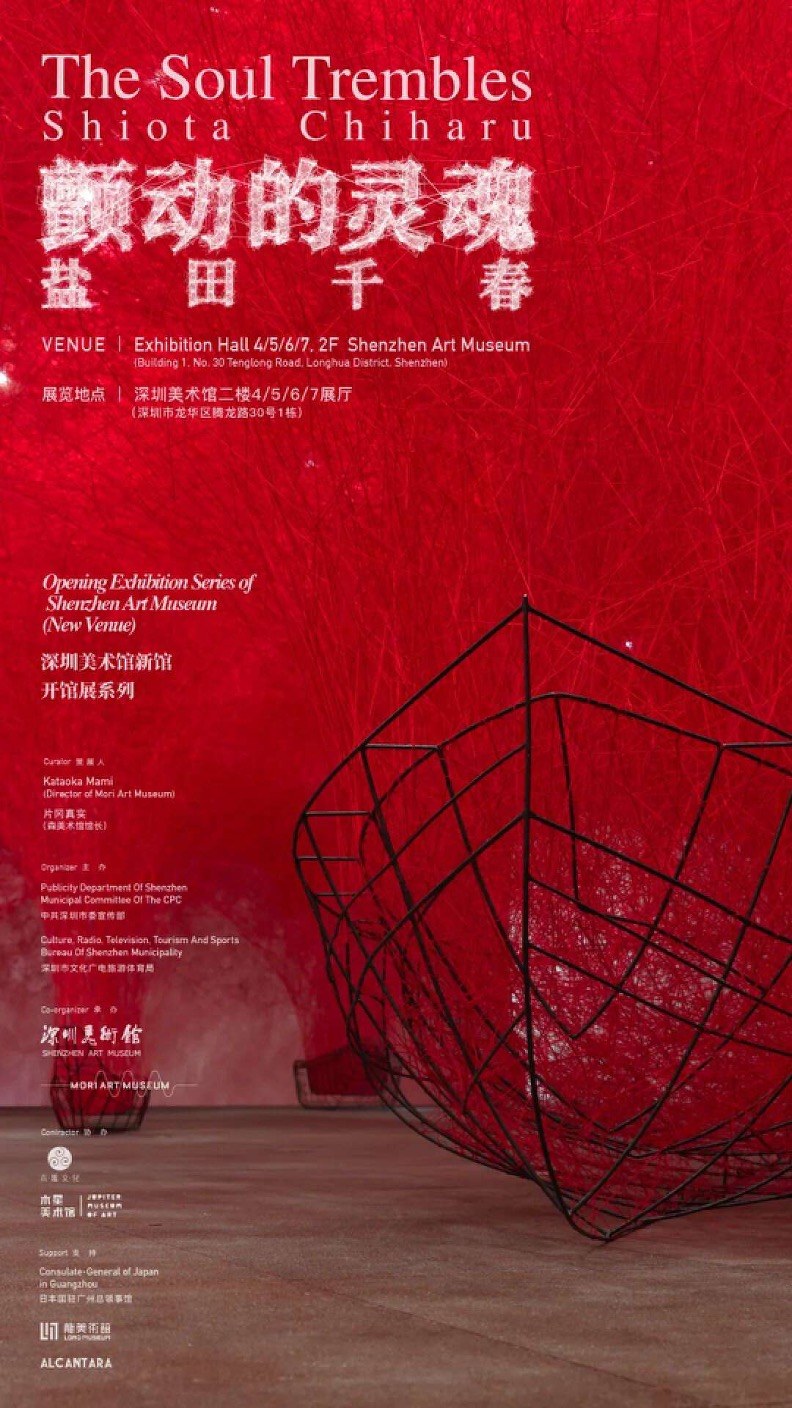

深圳·展覽|鹽田千春——顫動的靈魂

詳情請關注 深圳美術館微信公眾號

成都·展覽|木格堂九周年展 “持盈”

詳情請關注 計木格堂微信公眾號

成都·嘉年華|迪吉里杜管集結令

詳情請關注 土古瓦Tuguwa微信公眾號

開平·展覽|無名營造社六周年建筑展:《無名營造 從黔東南到塘口》

詳情請關注 無名營造社微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司