- +1

中國衰老標志物聯合體發布血管衰老標志物專家共識(2023)

血管衰老作為人體所有器官功能不可或缺的組成部分,是引起人體各器官系統衰老的重要生理病理基礎,也是老年人多種慢病共同的發病機制。中國是世界上老齡人口最多的國家,在預防和管理這些老年相關疾病方面面臨著日益嚴峻的挑戰。為了應對這一挑戰,2023年7月1日,中國衰老標志物研究聯合體(Aging Biomarker Consortium,ABC)召集血管衰老相關領域專家召開學術研討會,根據文獻報道和國內外同行研究基礎,結合循證醫學證據和中國專家的意見和獨特視角形成專家共識。該共識對與血管衰老相關的生物標志物進行了全面評估,并提出了一個系統框架,將生物標志物分為三個維度:功能特征、結構特征和體液標志物。在每個維度中,專家小組推薦了與臨床最相關的血管衰老標志物。在功能特征方面重點推薦了反映血管僵硬度和內皮功能的生物標記物;結構特征重點納入了反映血管結構以及微血管結構和分布的指標;體液標志物重點強調了促炎因子。本專家共識旨在為評估血管衰老程度和開展與血管衰老相關的研究奠定基礎,以期評估個體血管衰老程度(現在有多老)、血管衰老速度(衰老有多快)和預測血管衰老相關疾病風險(距離疾病有多遠)等臨床問題,最終目的是改善中國乃至全球老年人的血管健康狀況。近日,該專家共識以“A framework of biomarkers for vascular aging: A consensus statement by the Aging Biomarker Consortium”為題發表于Life Medicine。

一、血管衰老評估的目的和意義

英國著名醫生Thomas Sydenham(1624-1689)曾經說過:“人與血管共老”。這位著名醫學教科書《醫學觀察》(Observationes Medicae)的作者的這句意味深長的話,即使在四個世紀后的今天仍能引起人們的共鳴。這促使我們追問我們的動脈以及整個脈管系統的真實年齡。盡管已經積累了大量的生物學數據,但我們仍然缺乏對血管衰老生物標志物的全面系統評估。為此,我們也一直在揭示最有效的血管衰老評估標準的道路上不斷探索。

血管是一個高度異質化的器官,包括動脈、微血管、靜脈以及特化血管如肝血竇、血腦屏障血管、肺泡氣血屏障和氣體交換毛細血管等。其中動脈運輸攜帶氧氣及營養物質的血液,經由不同組織內微血管進行物質交換后,通過靜脈血液帶走組織細胞中的廢物(如二氧化碳和其它代謝廢物),后者最終通過肺部和腎臟等排出體外。從結構上看,大動脈和大靜脈血管呈三層結構,包括外膜、中膜和內膜。相比之下,微血管通常由粘附在基底膜上的均勻單層內皮細胞組成,有利于組織有效供氧以及血液和組織之間的物質交換。

血管衰老是指血管隨增齡而發生的形態和功能的變化過程,其中大動脈衰老在功能上主要表現為血管僵硬度增加、對血管活性因子反應敏感性改變、血管新生能力降低,炎癥因子分泌增加等;在形態學上主要表現為內中膜厚度增厚、彈性纖維斷裂且排列無序、膠原纖維沉積增加和血管平滑肌細胞排列紊亂等。在體液層面,體液標志物因其方便獲取、無創(尿液)或微創(血液)的特性,可為臨床評估血管衰老提供寶貴的參考。

血管是人體器官的重要組成成分,對人體器官的正常運作起著至關重要的作用,血管衰老是引起人體各器官系統衰老的重要生理病理基礎,是老年人多種慢病共同的發病機制。特別值得關注的是,血管衰老是心腦血管疾病最重要的危險因素之一。根據中國2020年第七次人口普查,我國60歲及以上人口有2.64億,占總人口的18.7%,其中65歲及以上人口占總人口的13.5%,人口老齡化帶來的挑戰進一步加劇。在這種情況下,早期發現血管衰老,應用正確的方法延緩和控制其進展,對老年慢病防控,應對日益嚴峻的人口老齡化問題具有重要意義。

2023年7月1日,中國衰老標志物研究聯合體(Aging Biomarker Consortium,ABC)召集血管衰老相關領域專家在華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院召開血管衰老標志物專家共識審定會。根據文獻報道和國內外同行研究基礎,結合循證醫學證據以及各位專家立足于國際化視野及中國專家的獨特性視角,形成血管衰老生物標志物的專家共識,推薦可反映血管衰老的生物標志物,以期評估個體血管衰老程度(現在有多老)、血管衰老速度(衰老有多快)和預測血管衰老相關疾病風險(距離疾病有多遠)等臨床問題。

二、標志物推薦方法學

文獻檢索是針對2023年7月前發表的研究,并在MEDLINE、PubMed、Cochrane圖書館和其它與本共識相關的選定數據庫中進行索引。關于所使用的具體搜索詞,讀者可參閱在線補充數據資料,其中包含了最終的證據表,總結了共識編寫小組制定建議所使用的證據。為啟動這一過程,ABC的成員首先通過在線合作,根據現有的出版物和ABC成員的研究,確定了與血管衰老的生物標志物有關的關鍵問題清單。進而,通過在2023年7月1日舉辦血管衰老標志物專家共識審定會(武漢·2023),對確定的生物標志物進行了進一步討論,并達成共識。所有的建議都經過ABC成員的充分審查和討論,以便為這個共識提供更為全面的觀點和考慮。

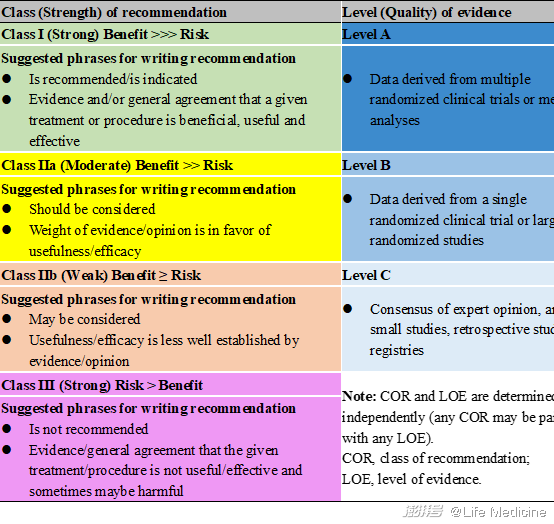

本共識對推薦級別和證據水平的表述沿用國際通用的方式,詳見表1。

表1 證據水平和推薦級別的分類及定義

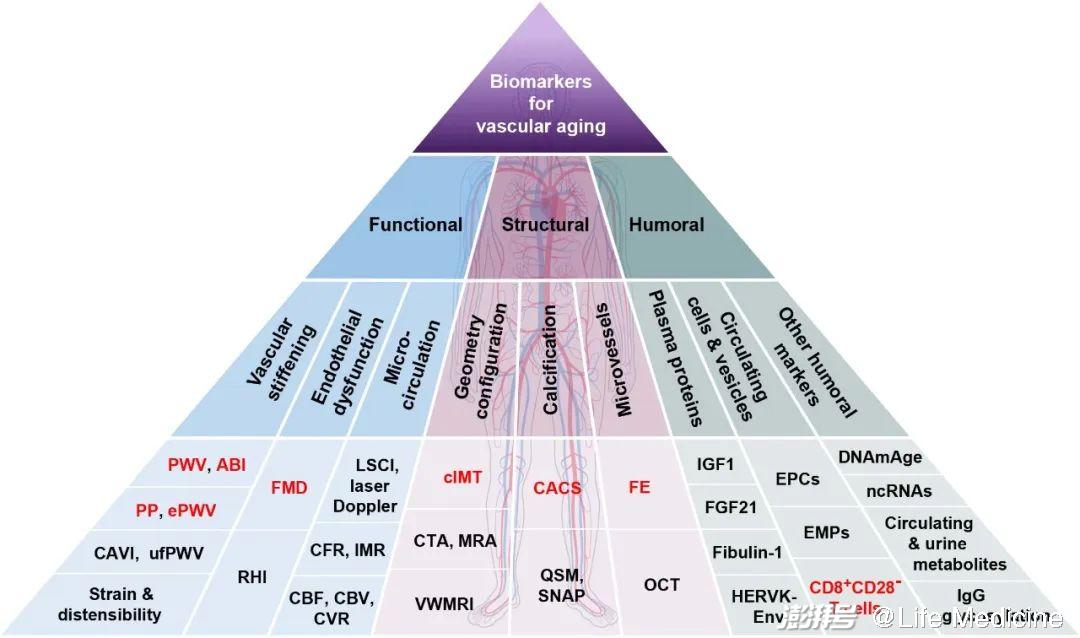

三、血管衰老生志物的分類及臨床應用

血管衰老涉及從分子、細胞、器官到系統的多個層面的廣泛變化。血管衰老標志物則是指能夠準確反映“生物學年齡”、“血管結構”和“血管功能”的定性及定量標志物,可以用來判斷血管衰老程度、評估衰老干預效果。鑒于血管結構和功能隨著年齡的增長而逐漸退化,通常需要進行縱向研究來證實這些變化。在此類研究中,無創和微創測量以及體液檢測(血液、尿液等)尤其受到青睞。此外,方法的靈敏度、便捷性、成本,以及能否有效反映血管衰老的某個層面的主要變化,也是遴選的重要考慮因素。本共識建議從血管功能特征、結構特征和體液標志物三個維度篩選血管衰老標志物,以加強臨床實踐和后續的研究工作(圖1)。

圖1 血管衰老生物標志物遴選體系

(一)血管衰老的功能特征和檢測

血管衰老在功能上主要表現為僵硬度增加、對血管舒張因子和收縮因子反應的敏感性異常,分別對應著血管僵硬度增加和血管內皮功能異常。同時,血管衰老還伴隨著微血管運輸與交換功能的降低。

1、血管僵硬度增加

1.1 脈搏波傳播速度

臨床上檢測血管僵硬度的最常用方法是測量脈搏波傳播速度(pulse wave velocity,PWV)。PWV指心臟每次搏動射血產生的沿大動脈壁傳播的壓力波傳導速度,即通過血管僵硬度檢測儀記錄和測量血管兩處不同部位的血壓和直徑等生理數據變化曲線的時間差(?T)及兩處血管之間的距離(?L),從而計算得出(PWV=?L/?T)。臨床上,頸動脈-股動脈之間的PWV(carotid-femoral PWV,cfPWV)是評價血管僵硬度的金標準;臨床上因操作便捷,常檢測上臂-腳踝之間的肱踝PWV(brachial-ankle PWV,baPWV)作為替代的方法。cfPWV和baPWV反映的是動脈樹不同節段的大、中動脈的僵硬程度,并隨增齡而增加。一項美國146位社區志愿者(96男50女)的cfPWV檢測顯示從21歲到95歲,cfPWV可從480cm/s左右增加到1050cm/s左右,約120%的增幅;另一項中國的人群研究顯示524位鄉村志愿者的cfPWV從出生到90歲可從550cm/s左右增加到990cm/s左右,約80%的增幅;多項研究顯示,baPWV從20歲到70歲,baPWV可從1200cm/s左右增加到1500cm/s左右,約25%的增幅。PWV的增加與多種心腦血管疾病、慢性腎病和全因死亡率的風險增加緊密相關。對年齡、性別和危險因素進行校正后,PWV每增加1m/s,心血管事件和全因死亡可分別增加14%和15%,PWV是心血管事件的強預測因子。同時,PWV與高血壓之間存在著互相促進的正反饋效應,加劇因高血壓導致的各種心腦血管疾病。

此外,PWV也可通過磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)進行測評。相位對比(phase-contrast,PC)序列是常用的用于量化PWV的MRI序列。PC序列允許在1~3個空間維度進行速度編特征碼。四維血流(four-dimensional flow,4D-FLOW)MRI是一種先進的成像技術,可以更全面地可視化心臟和血管結構及功能。4D-FLOW MRI的第四個維度是運動,即一個心動周期內的血液流動狀態,使臨床醫生能夠更好地觀察流入心血管系統的血流,明確需要密切關注或隨訪的區域。4D-FLOW MRI除能提供PWV參數,還可以計算血流量、流速、血管壁切應力、壓力階差和能量損失、血流組分等指標。但4D-FLOW MRI的主要缺點是時間分辨率較低,掃描時間長,以及需要特定軟件進行后處理,目前尚未完全轉化為臨床常規使用的MRI序列。

多項基于二維相位對比(two-dimensional-PC,2D-PC)MRI的研究提示,主動脈PWV隨年齡增加而增加,年齡對主動脈各區域的僵硬度影響不同。但主動脈PWV增加最顯著的區域在各項研究結果中尚存爭議。大型前瞻性橫斷面隊列多種族AS研究(multi-ethnic study of atherosclerosis,MESA)中,45~54歲的參與者主動脈弓部PWV的增加較54歲以上的參與者更顯著。一項使用4D-FLOW MRI的研究表明,與遠端降主動脈相比,近端主動脈區域PWV的年齡相關差異更大。而另一項使用PC-MRI研究則表明,在遠端主動脈中觀察到與年齡相關的PWV增加最明顯,而在主動脈弓中最小,推測這可能是為應對動脈硬化而出現的容量代償。

1.2 心踝血管指數

血管的僵硬度也可以通過心踝血管指數(cardio-ankle vascular index,CAVI)來評價。不同于PWV在測定時一定程度上受血壓的影響并且可以通過選擇特定檢測位點來反映動脈樹不同節段的僵硬度,CAVI是一項不依賴血壓的動脈硬化評價指標,通過心電圖、心音圖、踝動脈脈搏波形、肱動脈脈搏波形記錄并計算求得,用于測量從心臟到腳踝之間的大動脈僵硬度的量化指標,數值愈大,表示血管僵硬度越大。CAVI<8.0為正常范圍,8.0-9.0為臨界區域,而CAVI>9.0提示有動脈硬化的可能。

CAVI與年齡有很好的相關性,平均每10年增加0.5,男性在所有年齡的平均CAVI均高于女性大約0.2,是反映降主動脈、股動脈和踝動脈整體僵硬度的可靠指標。與CAVI<9的群組相比,CAVI>10的群組的冠心病和腦卒中等血管疾病的累計發病率增加了2.25倍,并且其與代謝性疾病和動脈粥樣硬化(atherosclerosis,AS)相關性優于baPWV。

1.3 血管僵硬度的血壓指標

踝肱指數(ankle brachial index,ABI)是通過測量踝部脛后動脈或脛前動脈和臂部肱動脈的收縮壓,并計算得到的踝部動脈壓和肱動脈壓之間的比值,正常人靜息時踝肱指數的范圍為0.9-1.3。因下肢動脈壓通常高于上肢,所以正常人休息時踝肱指數通常大于1.0,低于0.9提示有不同程度的下肢動脈狹窄甚至閉塞的外周動脈疾病,患者可能面臨跛行、步行障礙甚至截肢的風險。ABI不僅是評估下肢動脈硬化和結局的檢測方法,也是心腦血管并發病的預測指標。與ABI正常的人相比,ABI小于0.90的人的心血管事件、心血管死亡率和全因死亡率明顯較高,并且與心血管疾病風險因素無關。此外,主動脈等大動脈管壁鈣化和硬化,或者頭臂干和鎖骨下動脈的狹窄可導致ABI值升高,ABI>1.4同樣也是心血管疾病的獨立風險因素。正因為ABI的異常反映的是踝動脈和肱動脈之間大、中動脈的堵塞情況,患者ABI的異常通常會影響baPWV的測量,因此臨床上測量baPWV時通常也同時測量ABI,ABI聯合baPWV是評估血管僵硬度和預測老年人群全因死亡的重要指標。

血管僵硬度還可以通過脈壓(pulse pressure,PP)以及估算的PWV(estimated PWV,ePWV)等參數來反映。

脈壓為收縮壓與舒張壓的差值,反映的是大動脈的僵硬程度。正常40歲左右成人平均脈壓大約在40mmHg左右,并隨增齡至71-75歲,脈壓可逐漸增加到60mmHg左右。此外,包括AS在內的多種病理性因素也可導致脈壓的增高。脈壓增高是中年以后導致血管衰老的主要脈動力量。與正常人相比,脈壓增高的人群具有更高的冠心病、心力衰竭、腦卒中等心腦血管事件風險,且全因死亡率顯著增高,尤其是脈壓大于80mmHg的人群。弗明漢心臟研究(Framingham Heart Study,FHS)顯示,脈壓每增大10mmHg,冠心病風險平均增加23%;脈壓每增大16mmHg,心力衰竭的風險平均增加55%。

ePWV是一種通過年齡和血壓運算得到的無創指標,計算公式為:ePWV=9.587?0.402×年齡+4.560×10?3×年齡2?2.621×10?5×年齡2×MBP+3.176×10?3×年齡×MBP?1.832×10?2×MBP,其中平均血壓MBP=收縮壓+0.4×(舒張壓-收縮壓)。ePWV與cfPWV結果具有良好的一致性,并且ePWV與復合心血管終點事件相關并獨立于冠心病風險評估系統(systematic coronary risk evaluation,SCORE)評分和弗明漢危險評分(Framingham risk score,FRS)。Vlachopoulos等(2019)對收縮壓干預試驗(systolic blood pressure intervention trial,SPRINT)研究數據進行二次分析發現,ePWV對SPRINT研究人群心血管終點事件的發生具有預測作用,且同樣獨立于FRS,提示ePWV與血管僵硬度間可能存在一定復雜聯系,可協助用于臨床心血管風險評估。

1.4 極速超聲成像PWV

極速超聲成像PWV(ultrafast ultrasound imaging PWV,ufPWV)是近年來建立和發展起來的一項基于超聲極速成像測量PWV的新技術。該技術利用超快速的瞬時拍照手段實時記錄頸動脈內膜面在脈搏波通過瞬時的位移軌跡并進行細致的運算,直接測得一個心動周期內收縮期起始時及收縮期結束時的兩個時相的頸動脈ufPWV,是目前極速超聲成像技術臨床應用的重要分支之一。該技術圖像采集幀頻可達10000幀/秒,比目前可用的傳統超聲診斷設備成像速度快100倍,超高的時間分辨率使得測量動脈局部脈搏波的速度成為可能。

國內外已有多項研究證實應用ufPWV能夠準確定量評價頸動脈血管的局部彈性,從而早期發現和定量評估AS,有效預測高血壓、糖尿病及腦卒中等慢性病發生發展的風險。國內一項前瞻性多中心隊列研究首次建立了中國漢族成人頸動脈ufPWV的規范檢測方法和正常參考值。同時,ufPWV的技術也存在一定的局限性。由于脈搏波波長大,動脈斑塊會影響脈搏波的傳播,ufPWV在有斑塊的頸動脈中的測量成功率相對較低。

1.5 動脈應變和順應性降低

評估動脈僵硬程度的另一個方法是量化動脈應變(strain),即彈性動脈壁因血流壓力或脈沖而產生的形變量,動脈應變與脈壓的比值可用于量化彈性動脈順應性(distensibility)。目前對動脈應變的影像學研究主要聚焦于主動脈。動脈軸向應變通過計算一個心動周期中動脈直徑或橫截面積的相對變化得到,縱向應變通過評估主動脈收縮期和舒張期長度的相對改變獲得。動脈應變率與動脈僵硬度和PWV成反比。

目前多數研究通過MRI電影序列(cine-MRI)進行動脈應變評估,少數研究通過PC-MRI或結合回顧性心電門控的計算機體層掃描(computed tomography,CT)進行評估。在評估軸向應變時,PC-MRI分辨率較低,不能準確識別主動脈邊界,可重復性較cine-MRI低,而CT也很少用于軸向應變的評估。然而,cine-MRI、PC-MRI和CT評估動脈縱向應變的觀察者內或觀察者間一致性均較高。采用上述影像學方法的研究表明,人類主動脈軸向和縱向應變量均與年齡成反比,并且存在部位和性別差異。升主動脈應變值較降主動脈高,女性主動脈近端的縱向應變大于男性。但是,目前尚缺乏對主動脈之外的彈性動脈進行年齡相關的應變率評估研究。

2、血管內皮功能異常

血管內皮細胞(vascular endothelial cells,VECs)感知并應對來自血液系統的刺激,通過合成和分泌多種血管活性物質,包括血管舒張劑一氧化氮(nitric oxide)及前列腺素(prostaglandin)和血管收縮劑血管緊張素II(angiotensin II)及內皮素1(endothelin 1)等,調控血管平滑肌細胞(vascular smooth muscle cells,VSMCs)的收縮和舒張功能,調控血壓以及血管炎癥反應等。內皮衰老可導致內皮依賴型血管舒張功能、血管生成和屏障功能的受損等一系列內皮功能異常,是包括AS在內的各種心血管及代謝性疾病的重要風險因素。

臨床上最常用的血管內皮功能檢測是通過超聲測量在受到切應力的作用下激活血管內皮細胞釋放一氧化氮引起的肱動脈的擴張,以評估血流介導的血管舒張功能(flow-mediated dilation,FMD),反映了肱動脈的大血管內皮功能。FMD隨增齡下降,是未來心血管事件的獨立預測指標和心血管疾病結局的獨立預測因素。

微血管的內皮功能則可以通過外周動脈壓力測定系統檢測指尖微血管的外周阻力得到反應性充血指數(reactive hyperemia index,RHI)來反映。通過內皮功能檢測儀Endo-PAT2000?(Itamar Medical Ltd.,以色列)檢測RHI,結果以1.67為臨界值,RHI≥1.67為正常,RHI<1.67提示有內皮功能障礙。RHI與AS負擔相關,同樣可獨立預測未來心血管事件,但不反映通過FMD評估的年齡相關的大動脈內皮功能的降低,提示RHI和FMD可能反映了不同層面的血管內皮功能。最近有研究顯示RHI與糖脂代謝相關,服用二甲雙胍(metformin)可顯著提高內皮功能異常(RHI =1.3±0.3)的多囊性卵巢綜合癥患者(polycystic ovary syndrome)的RHI值,提示RHI可能反映與糖脂代謝相關的微血管內皮功能。RHI所反映的血管功能還需要進一步的臨床隊列研究和基礎機制研究來驗證。

3、運輸與交換功能降低和微循環障礙

由微血管組成的微循環是血管和全身各組織器官進行氣體和物質交換的場所。衰老伴隨著微血管直徑、結構和分布密度的改變,共同導致微循環的變化。近年來研究顯示,衰老時微血管的分布密度顯著降低,提供給血液與組織間物質交換的表面積減少,嚴重影響了物質交換的效率。在臨床上可通過激光散斑對比成像(laser speckle contrast imaging,LSCI)、激光多普勒(laser Doppler)血流成像等無創檢測技術,實時地測量皮膚微循環的血流量和微血管密度,揭示血管在衰老過程中物質運輸與交換功能變化,可以作為評估血管衰老的功能標記。

冠狀動脈微循環疾病(coronary microvascular disease,CMVD)是指各種原因導致的冠狀動脈微血管的結構和功能障礙所引起的局部心肌供血不足的一類疾病,衰老是CMVD主要危險因素。臨床上可用冠狀動脈血流儲備(coronary flow reserve,CFR)和微循環阻力指數(index of microcirculatory resistance,IMR)等指標進行量化。但CFR和IMR均通過有創方法獲取,不適用于早期篩查。心肌灌注成像(myocardial perfusion imaging,MPI)能準確評價心內膜和心外膜下的心肌微循環、冠狀動脈阻力和舒張期充盈時間,反映心肌缺血及冠狀動脈微血管的阻塞情況,是無創性診斷和評價心肌微循環障礙的重要影像學方法。MPI方法的缺點在于掃描時間長,圖像質量極易受到呼吸和心動偽影的影響,需要患者多次屏氣配合,負荷灌注成像存在誘發心肌缺血的風險,不易在臨床推廣。

腦內微血管直徑改變與腦血流量(cerebral blood flow,CBF)和腦血容量(cerebral blood volume,CBV)的比值呈現正相關。近期,一項基于4D-FLOW的回顧性隊列研究表明,在45~93歲認知正常人群中,4D-FLOW所測得的腦血流量每年降低4mL/min,而搏動強度在所有腦血管節段每年平均增加0.01任意單位(au)。基于4D-FLOW獲得的總腦血流量下降、特定血管節段的血流量下降和搏動強度增加呈現與年齡的高度相關性。

腦血流儲備分數(cerebrovascular reserve,CVR)反映腦小動脈通過舒張或收縮維持腦血流穩定或調控腦血流量以適應腦功能需要的能力。研究發現,CVR下降較CBF更早地反映微循環障礙。CVR的影像學評價包括正電子發射斷層掃描(positron emission tomography,PET)、單光子發射斷層掃描等。PET空間分辨率為4~6mm,精度高,被認為是目前對CVR檢測的金標準。但因設備復雜,檢查費用高,有放射性,并未廣泛開展。MR動脈自旋標記(arterial spin labeling,ASL)成像可對各種血管張力引起的血流灌注變化情況進行檢測,無需注射對比劑,擁有評價CVR的潛力。由ASL衍生的DP-pCASL技術還可用于評估血腦屏障通透性及水通道功能異常。

CVR反映機體通過調節CBF適應腦氧需求變化的能力。當CVR受損時,代謝儲備隨即發揮作用提高腦組織氧攝取能力。血氧水平依賴功能磁共振(blood oxygenation level dependent functional MRI,BOLD-fMRI)常用于評價代謝儲備功能,可用于計算腦氧攝取分數(oxygen extraction fraction,OEF)。但是BOLD-fMRI本質反映的是血氧飽和度,BOLD-fMRI受檢查時血管功能狀態的影響,變異性強,干擾因素多,而且時間分辨率較低。QSM是目前測量OEF的新技術。QSM利用梯度回波相位圖體現磁敏感物質的分布、并計算其磁化率值,可反映腦靜脈脫氧血紅蛋白含量變化,從而對OEF進行量化。CVR、OEF是評估衰老相關微循環改變的潛在影像學方法。

推薦要點:

1. 血管僵硬度增加和血管內皮功能損傷均是血管衰老的功能性標志物,臨床上可以通過baPWV聯合ABI評估血管的僵硬度,通過FMD評估血管的舒張功能(A級證據,I級推薦)。

2. CAVI、ufPWV、脈壓和ePWV反映不同節段和區域的動脈僵硬度,可以考慮作為血管衰老的功能標志物(B級證據,IIa級推薦)。

3. RHI反映微血管內皮功能的指標,可以考慮作為血管衰老的功能標志物,但需要在后續的隊列性研究中驗證(B級證據,IIa級推薦)。

4. 動脈應變(strain)和彈性動脈順應性(distensibility)降低可作為血管功能衰老的標志物(B級,IIa類)。

5. LSCI和laser Doppler等無創檢測技術可檢測皮下微循環和毛細血管密度,可以考慮作為血管衰老的功能性標志物,但需要在后續的隊列性研究中驗證(B級證據,IIb級推薦)。

6. 血管衰老伴隨腦微循環障礙,與腦血流量(CBF)、腦血容量(CBV)變化相關;腦血流儲備分數(CVR)反映腦小動脈通過調節CBF適應腦氧需求變化的能力,可作為血管功能衰老的標志物(B級證據,IIb類推薦)。

(二)血管衰老的結構特征和檢測

衰老血管發生微觀和宏觀形態結構的變化,導致其功能下降,繼而發生血流動力學失衡。目前,血管超聲、CT和磁共振(magnetic resonance,MR)成像等影像學手段可用于多尺度、跨維度解析衰老血管的形態和功能變化,為描述血管衰老及其向血管疾病的演變過程提供了直觀、可視、定量化的影像學標志物。

1、幾何構型改變

血管結構的完整性是維持血管功能的重要前提。結構正常的大動脈發揮彈性儲器作用,容納心臟泵出的血液,緩沖血流壓力。隨著年齡增加,動脈發生動脈壁增厚,管腔擴張,長度增加,走形迂曲等結構改變。目前,血管超聲、CT血管造影(CT angiography,CTA)和MR血管造影(MR angiography,MRA)等是無創評價衰老血管幾何構型改變的可靠影像學手段。

血管衰老常伴隨著血管壁的厚度增加,臨床上可用血管超聲無創評價頸動脈內-中膜厚度(carotid intima-media thickness,cIMT)。cIMT是指采用高頻B型超聲探頭測定的頸動脈管腔側動脈內膜表面與外膜界面之間的距離。檢測部位一般取頸總動脈分叉處近端遠側壁1.0~1.5cm處,若該處存在斑塊,則取病變近端1.0~1.5cm處進行測量。隨增齡,在21-105歲的健康人群中cIMT以公式cIMT=(0.009×年齡)+0.116近乎線性增加(r=0.83),直到百歲老人,比斑塊負擔和PWV更能預測實際年齡。cIMT的增加是急性心血管事件的獨立危險因素;在有AS性心血管危險因素的人群中,血管衰老加速,cIMT的增長速度也加快。目前認為,cIMT增加是血管老化的標志性結構改變,常作為臨床試驗的次要終點。因此,cIMT增加的早期識別對于延緩血管老化和預防AS性血管疾病的亞臨床發展和干預具有重要作用。但是,超聲對血管壁厚度的測量主要局限于頸動脈、股動脈等表淺動脈,對于深部大血管,如主動脈,超聲難以探及。

CTA和MRA對血管直徑、管腔橫截面積、長度、曲度的量化評估具有較高的準確性和可重復性,廣泛用于大、中動脈的幾何形態測量,常用于腹主動脈瘤、主動脈夾層等血管衰老相關疾病的診斷和評估。MESA研究表明,對45~85歲多種族人群,MRI測得主動脈直徑每10年平均增加1.1mm,并且男性主動脈直徑增長幅度較女性明顯。多項研究還證實,主動脈長度和曲度隨著年齡增加而增加,但受到身高、體型、體態、脊柱曲度等多重因素的影響,個體異質性強,提示血管衰老的敏感性高,但特異性低。

在小血管的幾何形態評估方面,目前臨床上多采用高分辨數字減影血管造影(digital substruction angiography,DSA)實現對腦基底神經節及其周圍組織供血的穿支血管成像,然而DSA有創且存在X射線輻射風險。研究發現7.0T超高場強時間飛躍MRA(time-of-flight MRA,TOF-MRA)能無創對顱內穿支血管進行可視化,并且成像分辨率高,能定量穿支長度、曲度和分支數量。但7.0T MR臨床應用存在主磁場不均一、磁敏感偽影重和成像時間長等不足。

近年,血管壁磁共振成像(vessel wall MRI,VWMRI)技術得到了長足發展。Zhang等(2019)采用3.0T VWMRI構建了臨床可用的在體豆紋動脈成像方法,并成功提取出了穿支血管結構骨架。研究表明3.0T VWMRI可以清楚顯示健康志愿者穿支血管主干和近端分支,與7.0T TOF-MRA無顯著差異。該研究將3.0T VWMRI對血管結構定量評價尺度由宏觀擴展到介觀水平,為未來穿支血管衰老的結構評估提供了新方法。

VWMRI不受檢查部位距體表深度的影響。MESA研究采用自旋回波T1加權黑血MRI序列揭示了降主動脈平均壁厚呈現隨增齡而增加的趨勢。在基線年齡為45~54歲的人群中,降主動脈壁增厚更為明顯,并且隨著年齡的增長達到了穩定期。但是,MRI對主動脈壁厚度測量存在空間分辨率較低的局限性。大多數圖像采集的平面內空間分辨率為0.7~1mm,約為主動脈壁厚度的一半。為節省掃描時間,圖像層厚通常大于5mm,因此血管壁厚度測量的準確性容易受到部分容積效應的影響。近年還有一些三維、高分辨率(0.6mm各向同性)的VWI方法可清晰顯示動脈內壁和外壁,并能提示血管是否存在正性或負性重構,可重復性高,觀察者內和觀察者間一致性良好,但目前多用于定量測量顱內動脈、頸動脈等血管床的管壁厚度。Yang等(2017)提出高空間分辨率、大覆蓋范圍的VWI新方法,并通過隊列研究揭示在合并顱內AS衰老人群中出現顱內動脈管壁的不規則增厚。目前VWMRI對于動脈管壁厚度測量主要針對顱內動脈、頸動脈、主動脈,并在上述血管床均有相應大型隊列研究,驗證了臨床應用的可行性、可重復性,提示增齡相關的動脈管壁增厚的證據更充分。因此,目前VWMRI建議用于測定顱內動脈、頸動脈、主動脈血管壁厚度。VWMRI在下肢動脈管壁厚度測量方面也有應用,但目前研究未區分年齡層。

2、血管鈣化

血管鈣化是血管部位的異位鈣鹽沉積,是血管衰老的一種表型。增齡過程中VSMC的復制性衰老和年齡相關的慢性腎病導致的高磷血癥均可通過多重機制誘導增強VSMC的成骨樣轉化,促進鈣磷結晶在中膜內彈性纖維膜上沉積和形成固化的鈣化斑塊,參與細胞外基質的破壞和重構,造成血管彈性降低、僵硬度增加,促進血管的中膜鈣化和衰老。此外,在AS患者中,AS斑塊的進展、脂質蓄積、氧化應激和炎性壞死等多種因素刺激下,血管細胞發生轉化和功能性改變,進而促進鈣磷結晶在AS斑塊的脂質壞死核內沉積并發展為鈣化斑塊甚至骨化,也稱內膜AS型鈣化。在70歲以上的人群中,93%的男性和75%的女性均有不同程度血管鈣化的發生,各血管床均可發生動脈鈣化,并且不同血管床的鈣化程度具有相關性。

CT對于鈣化的檢測十分敏感,因而是血管鈣化評估的首選影像學方法,也可用于區分血管中膜鈣化和內膜鈣化,評估AS斑塊負擔和預測心血管疾病的風險和結局。目前,臨床指南推薦通過CT進行冠狀動脈鈣化評分(coronary artery calcium score,CACS),根據CACS值,分為無鈣化(CACS=0)、輕度鈣化(CACS=1~99)、中度鈣化(CACS=100~400)和重度鈣化(CACS>400)。CACS與年齡高度相關,并且是AS性心臟病最重要的預測指標,該方法在臨床實踐中被廣泛用于心血管風險評估。近年,有研究基于CACS劃分血管年齡,從而用于AS心血管疾病的風險分層。另外,也有研究通過CT或CTA對主動脈和下肢動脈鈣化程度進行量化評分,但未形成完整評估體系,缺乏大規模的人群隊列研究。

因為鈣化斑缺乏氫質子,臨床曾經普遍認為不能采用MRI評估血管鈣化。然而,新興的MRI序列,如定量磁化率成像(quantitative susceptibility mapping,QSM)和磁共振同步非對比劑血管成像和斑塊內出血成像(simultaneous non-contrast angiography and intraplaque hemorrhage,SNAP)已經能夠識別鈣化,目前多用于頸動脈鈣化評估。QSM利用MRI的相位信息來獲取組織局部的場圖變化信息,并通過場圖與磁化率之間的物理關系來反演出組織的磁化率分布圖像,是一種定量測量組織磁化特性的技術。利用QSM可以對組織的鐵含量、鈣化、血氧飽和度等進行有效的定量分析。因為鈣化屬于抗磁性物質,局灶出血或含鐵血黃素等屬于順磁性物質,近期研究表明,采用QSM序列易于區分血管鈣化和斑塊內出血成分。SNAP是一種高分辨血管壁成像技術,由相位敏感反轉回復序列演變而來,可同時獲得固定多對比圖像集,提高斑塊表面的鈣化與血池信號的對比,在臨床上可用于識別斑塊表面鈣化成分和斑塊內出血。目前尚未有研究將MRI應用于血管衰老相關的鈣化評估。

3、微血管分布和結構異常

越來越多的研究證據表明,微血管系統不僅是血管和組織之間的物質交換場所,也可能是身體循環系統和大腦健康狀況的可靠指標,因為血管系統的任何細微變化總是首先出現在最小的血管中。

視網膜中的微血管是身體最小的血管之一,視網膜微血管可以通過眼底成像技術(fundoscopic examination,FE)僅用眼底鏡和肉眼檢測。FE被推薦用于預防和診斷糖尿病患者的視網膜病變和視力損傷。FE還可以無創地識別眼部微血管異常,如動脈和靜脈閉塞性疾病、視網膜動靜脈大動脈瘤的形成和栓塞事件,以預防和管理高血壓所致的眼部和全身并發癥。因此,FE也可通過評估與血管僵硬度增加密切相關的微血管并發癥,用于加強血管衰老及相關疾病的預后和風險重新分類。最近國內外多個團隊通過開發應用深度學習(deep learning)模型,敏感抓取眼底圖像中的老化足跡用以高精度預測生物學年齡,建立了視網膜年齡(retinal age)或視網膜老化時鐘(retinal aging clock)。研究發現視網膜年齡差距(視網膜年齡與實際年齡之差)每增加1年,死亡風險增加2%;并且視網膜年齡獨立于基于血液標志物的生物學年齡測量,即使在對表型年齡進行校正后,也能保持1.026的全因死亡率危險比。

光學相干斷層掃描(optical coherence tomography,OCT)是一種無創三維光學成像方式,能對活體微血管進行高分辨成像,無需造影劑,掃描時間短、處理速度快、成像深度好、不受血流方向影響。Winkelmann等(2019)提出一種新型光譜對比OCT血管成像方法,該方法能對直徑4μm的毛細血管進行成像。此外,還可量化毛細血管密度,間接反映毛細血管再生能力。有研究通過OCT證實年輕小鼠和衰老小鼠之間毛細血管密度存在明顯差異,衰老小鼠的毛細血管密度較年輕小鼠降低15%。該研究采用先進的OCT算法對毛細血管的血流速度進行了精確定量,結果顯示衰老小鼠毛細血管平均血流速度較年輕小鼠降低21%。由此可見,OCT是一種有前景的毛細血管影像學評估手段。

已有多項研究提示血管密度在動物和人類正常衰老的過程中降低。一項納入了百名健康志愿者的隊列研究提示,在人體衰老過程中,MRA顯示左右大腦中動脈、大腦前動脈和大腦后動脈解剖區域血管密度減低。與18~29歲組相比,60歲及以上志愿者大腦中動脈解剖區域的血管計數下降,60歲及以上人群的后循環血管數量顯著低于其他年齡組。另外,腦髓靜脈與老年腦萎縮的關系密切,也是衰老微血管結構異常的重點評估對象之一。采用MR磁敏感加權成像(susceptibility weighted imaging,SWI)可觀測顱內小靜脈的形態、數目,還可反映腦內微出血等病理改變。一項橫斷面隊列研究提示,SWI顯示的髓靜脈密度與老年癡呆評分呈負相關,提示SWI上的腦白質髓靜脈密度可作為表征腦氧代謝和神經退行性疾病不同階段認知和功能狀態的敏感標志物。

推薦要點:

1. 超聲測定cIMT增加是血管衰老的標志性結構改變(A級證據,I類推薦)。

2. 眼底成像(FE)評估視網膜微血管衰老(A級證據,I類推薦)。

3. CACS增加提示動脈鈣化并區分中膜鈣化和內膜鈣化,評估AS斑塊負擔,是血管衰老的影像學標志物(A級證據,IIa類推薦)。

4. 采用CTA、MRA可無創評價衰老血管幾何構型改變,觀察血管直徑、管腔橫截面積、長度、曲率的變化,可作為血管衰老的影像學標志物(B級證據,IIa類推薦)。

5. 采用OCT可無創評估毛細血管密度,間接反映毛細血管再生能力,可作為血管衰老的影像學標志物(B級證據,IIa類推薦)。

6. MRA、SWI可觀測衰老人群腦血管密度的下降,可作為血管衰老的影像學標志物(B級證據,IIa類推薦)。

7. 基于VWMRI的血管壁厚度增加可提示血管衰老(B級證據,IIb類推薦)。

(三)體液標志物

體液標記物因其取材方便并且操作無創(尿液)或微創(血液)的特點,非常適合作為輔助臨床評估血管衰老的有用工具。在衰老人群中,開發早期的體液標志物有助于識別血管損傷高風險個體,從而預防衰老相關心腦血管疾病并減少社會經濟負擔。臨床上通常是抽取靜脈血,靜脈血中所含成分是經血液和各組織之間物質交換后的產物,包括各組織器官的分泌產物和代謝產物,并不能完全反映血液為各組織器官所提供的各種營養物質情況以及血管組織自身的分泌和代謝情況。但是,血液中的成分可以直接作用于血管組織,特別是作用于血管內膜,影響血管組織的功能和結構。因此,血液標志物的變化可以反映系統炎癥、代謝和衰老水平的變化,并用于評估和預測血管衰老和相關疾病。

1、血漿炎癥因子

血管衰老與炎癥因子的分泌密切相關。衰老的血管細胞伴隨著炎癥相關分泌表型的增加(senescence-associated secretory phenotype,SASP);同時,在衰老過程中,免疫系統會發生一系列變化,促進各種炎癥因子的分泌,共同導致血液循環中多種炎癥因子隨著增齡而增加,促進血管衰老相關疾病的發生。血漿中的多種炎癥因子,包括白介素(interleukin,IL)-6、IL-1、IL-1受體拮抗劑(IL-1Ra)、IL-8、γ干擾素(interferon γ,IFNγ)、腫瘤壞死因子α(tumor necrosis factor alpha,TNFα)、高敏C反應蛋白(high-sensitivity C-reactive protein,hs-CRP)以及血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、氧化低密度脂蛋白(oxidized low-density lipoprotein,ox-LDL)和活性氧化物(reactive oxygen species,ROS)等均與年齡正相關。此外,研究發現紅細胞分布寬度(red blood cell distribution width,RDW)的增加與全身炎癥因子水平,包括hs-CRP、IL-6、TNF-α、金屬基質蛋白酶2(matrix metallopeptidase 2,MMP-2)和MMP-9呈正相關性,RDW與這些炎癥因子聯合應用有助于更好地評估血管衰老以及主動脈病變。但因這些炎性標志物無特異性,受炎癥性疾病和多種心腦血管影響大,更多是反映機體當前的炎癥水平,不適宜單獨作為血管衰老標志物。

2、其它血漿蛋白

2.1 血漿胰島素樣生長因子1

胰島素樣生長因子1(insulin-like growth factor 1,IGF-1)廣泛表達于多種細胞。作為一種內分泌和自分泌/旁分泌生長因子,IGF-1在循環系統中維持在較高的水平。研究發現,血漿IGF-1有益于改善血管衰老,其主要機制可能涉及減少氧化應激、細胞凋亡、促炎癥信號傳遞以及內皮功能障礙。多項研究發現血漿IGF-1蛋白濃度隨增齡而降低。在一項單中心橫斷面研究中,從年輕(28.37±4.2歲)到衰老(67.9±4.1歲)血漿IGF-1水平從175ng/mL降至約125ng/mL,血漿IGF-1水平隨著年齡的增長而明顯下降,并和增齡過程中伴隨的腦血流的減少一起,共同推動了神經血管老化,損害腦血流并促進年齡有關的認知障礙。此外,老人血液中IGF-1的降低與老年人的高死亡率有成正相關,與cIMT呈負相關,提示血漿IGF-1濃度的減少可以是血管衰老標志物和心血管疾病的危險因素。

2.2 血漿成纖維細胞生長因子21

血液循環中的成纖維細胞生長因子21(fibroblast growth factor 21,FGF21)主要由肝臟表達和分泌。研究發現,血漿FGF21濃度與年齡呈正相關,并可被多種生活方式所調控。健康國人從20歲到70歲的空腹血漿FGF21濃度的中位值從113pg/mL增至210pg/mL,增齡是影響血漿FGF21濃度的獨立影響因子,并且90%的60-70歲老年人的血漿FGF21濃度低于400pg/mL。高水平的血漿FGF21與心血管疾病風險增加密切相關,其機制可能是炎癥及糖脂代謝異常導致的一種應激反應。據報道,血漿FGF21的臨界值(范圍為123.0至321.5pg/ml)是預測心血管風險的獨立危險因素。

2.3 血漿腓骨蛋白-1

動脈硬化是心血管疾病的獨立危險因素,而VSMC的細胞外基質(extracellular matrix,ECM)重塑在這個過程中起到關鍵作用。血漿中,ECM蛋白的動態變化是可以被檢測到的。腓骨蛋白-1(Fibulin-1)是一種重要的ECM蛋白,可以與彈性蛋白和微纖維相互作用,共同促進血管壁彈性纖維的穩定。研究發現,血漿Fibulin-1在高動脈硬化的人群中高表達,而且Fibulin-1的升高與baPWV增加呈正相關,在校正了年齡、血壓等多種混雜因素后,高baPWV組(2376±147.7cm/s)和正常baPWV組(1171±147.7cm/s)之間平均血漿Fibulin-1的變化為12.69±0.89μg/mL vs. 9.84±0.71μg/mL(p<0.05),據此推測血漿Fibulin-1可以是一個可反映動脈僵硬度的標志物。

2.4 血漿古病毒HERVK包膜蛋白

最新的研究表明,休眠在人類基因組中的內源性逆轉錄病毒K(human endogenous retroviruse K,HERVK),隨著組織細胞的衰老伴隨的核周異染色質的減少和結構的松散化,其病毒基因可被解鎖并被轉錄激活,在組織細胞中產生逆轉錄病毒樣顆粒,促進多種細胞的衰老和組織的退化。老年人的血清中也可觀察到HERVK包膜蛋白(HERVK-Env)的濃度較年輕人增加約2倍,提示HERVK的復活是細胞衰老和組織老化的一個標志和驅動力。

3、血液循環中的細胞及囊泡

3.1 循環CD8+CD28- T淋巴細胞

無論是血管組織中,還是血液中,均存在著豐富的T淋巴細胞。T細胞,特別是CD8+細胞毒性T細胞(cytotoxic T lymphocyte,CTL細胞)表面的協同刺激分子CD28會隨衰老發生丟失和耗竭,臨床上表現為循環CD8+CD28- T細胞亞群隨增齡顯著增加。從出生到80歲,健康人血液中CD8+CD28- T細胞亞群占CD8+ T細胞的比例從0近乎線性地增長至60%左右,在臨床上可以很便捷地通過流式細胞技術檢出。相較于CD28+ T細胞,CD28- T細胞增殖能力降低,促炎細胞因子的表達和分泌增加,并在與衰老相關的多種心血管疾病中起著重要的作用。因此,檢測血液中的CD8+CD28- T淋巴細胞也可能作為血管衰老的評估和心血管風險的預測。

3.2 循環內皮祖細胞

內皮祖細胞(endothelial progenitor cells,EPCs)是來自于骨髓的內皮細胞前體,存在于外周血中。越來越多的證據表明,循環EPCs在維持血管內皮功能完整性方面發揮著重要作用,其具體作用機制可能是通過替代功能失調的內皮細胞進而促進損傷內皮的再生和修復。因此,循環EPCs的減少會導致血管內皮功能障礙,血管彈性受損。在健康男性中,循環EPCs與弗明漢危險評分呈顯著負相關。事實上,隨著年齡增長,循環EPCs的降低可能引起內皮功能障礙和動脈彈性受損。因此,EPCs的水平變化是累積性心血管風險的生物標志物。EPCs在血液中存在的數量較少,成熟的CD34+CD144+ EPCs在成年人外周血單核細胞(peripheral blood mononuclear cells,PBMCs)中的比例約為0.06%,在老年人群中比例更低,較難與血液中的其它含量豐富的T細胞、B細胞和NK細胞通過流式細胞技術一起檢出,在臨床普及推廣上存在一定的限制。

3.3 循環內皮微粒

按照大小、生成方式以及釋放方式,細胞外囊泡分為外泌體、微粒體(microparticles,MPs)、凋亡體。血漿微粒體的異質性主要是由于他們來源于不同的細胞,包括紅細胞、白細胞、血小板以及內皮細胞。這些MPs中含有豐富的活性蛋白、DNA、RNA、miRNA以及脂質。研究發現,體外培養的大多數細胞在復制性衰老(replicative senescence)和損傷誘導性衰老(damage-induced senescence)過程中,MPs的水平增加了10倍以上。

定義為直徑在0.1-1.0μm之間的CD31+CD42-循環內皮微粒(endothelial microparticles,EMPs)被報道與baPWV有良好的正相關性(r=0.371, p=0.008),可以是內皮損傷和血管僵硬度增加的重要標志物。與年輕人相比,健康老年人(60±6歲)血漿中的CD31+CD41?、CD144+和CD62e+ EMPs的濃度相較于健康年輕人(26±3歲)有30%-50%的顯著增加,其中部分EMPs與收縮壓和PWV顯著正相關,三種EMPs均和FMD顯著負相關。此外,循環CD31+CD41?和CD144+ EMPs也被報道在不同程度上和高血壓、高血脂和代謝綜合征相關。因此,EMPs可被認為是增齡相關的血管損傷和代謝紊亂的標志物。由于EMPs直徑較小,檢測需要一定的技術水平,并且不同研究團隊通過不同表面標記物定義的EMPs種類較多,需基于統一的表面標記物的EMP定義,臨床上普及推廣尚存在一定的限制。

4、其它功能性標志物

4.1 DNA甲基化

衰老的血液中存在異常的DNA甲基化修飾。血液中低水平的DNA甲基化與AS進展和心血管風險增加有關。在AS患者中,單核細胞/巨噬細胞的基因特異性啟動子DNA甲基化的異常變化可能成為一個有意義的應用于臨床的診斷標志物。在742名老年男性血液中,長散布核元件-1(long interspersed element-1,LINE-1)的DNA甲基化水平明顯下降,并與血液中高水平的血管細胞黏附分子-1(vascular cell adhesion molecule-1,VCAM-1)呈負相關。另外,在神經退行性疾病和老年性腦血管病患者的血漿標本中,全局甲基化和羥甲基化的水平都明顯下降,而且DNA甲基轉移酶3α(DNA methyltransferase 3 alpha,DNMT3α)的mRNA也顯著減少。因此,血液中DNA甲基化整體水平的減少也可能作為血管衰老的標志物。

此外,DNA甲基化年齡(DNA methylation age,DNAmAge),也稱“表觀遺傳時鐘”(epigenetic clock),能緊密關聯從新生到衰老的整個生物學過程,對整個生命過程中的任何組織進行比較準確的生物學年齡(biological age,BA)評估。不同的表觀遺傳時鐘源自于不同的DNAmAge評估策略,不論是追蹤了生命過程中來自人體多種組織和細胞353個基因組位點上的CpG甲基化變化的Horvath時鐘(Horvath’s clock),還是僅評估單一血液中與年齡相關的71個CpG位點甲基化變化的Hannum時鐘,以及納入10個臨床指標(實際年齡、白蛋白、肌酐、血糖、CRP等)及血液中513個CpG位點甲基化變化的預測表型年齡(phenotypic age)的Levine時鐘,均能較好的反映整個生命周期中的血液年齡,進而影響及反映血管衰老的狀況。目前這些甲基化時鐘均是基于國外人群樣本所得,是否適合國人生物學年齡的評估進而指征國人的血管衰老還有待驗證。國人也需要建立基于國人樣本的DNA甲基化時鐘。

DNAmAge可以作為血管衰老的標志物,但由于DNAmAge評估的技術水平和成本較高,臨床上較難推廣。

4.2 循環免疫球蛋白G的糖基化

免疫球蛋白G(Immunoglobulin G,IgG)可被糖基化修飾(N-glycosylation)進而調控其功能及系統炎癥狀態,并且大部分糖基化模式與衰老密切相關。血漿IgG的重鏈的天冬酰胺197(Asn197)位點上的糖基化模式通過超高效液相色譜(ultra performance liquid chromatography)分析可呈現24種糖基化模式的波峰(glycan peak 1-24,GP1-24)。對其中三種糖基化(GP6,GP14,GP15)水平的組合分析可解釋58%的實際年齡和生物學年齡的變化。由于檢測技術水平和成本較高,臨床上較難推廣。

4.3 血液外泌體非編碼RNAs

非編碼RNAs(ncRNAs),包括microRNAs(miRNAs)和長非編碼RNAs(lncRNAs),在血管衰老過程中發揮著重要作用。血脂異常、高血糖和高血壓都會導致血管細胞內miR-34a表達的異常升高,通過影響內皮細胞以及血管平滑肌細胞的功能,導致炎癥和血管衰老。增齡以及多種增齡相關疾病患者血液中均檢出miR-34a的濃度顯著增加,提示血液中miR-34a的水平也可能作為衰老及血管衰老的標志物。外泌體miRNA也是潛在的血管衰老的生物學標志物。外泌體通過自分泌或者旁分泌的方式向鄰近或者遠處的細胞傳遞信號,從而參與細胞生理功能的調節。研究發現,血液中和血管組織中外泌體來源的miRNA通過調節血管內皮細胞、平滑肌細胞等的功能、ECM的重塑以及炎癥因子的分泌,進而調控血管衰老。老年人血漿中外泌體miR-501-3p水平的升高與血管僵硬度相關。血漿中外泌體miR-34a濃度也被報道隨增齡及增齡相關疾病而增加。miRNA及外泌體miRNA由于在體內半衰期較短,受各種疾病和環境因素影響較大,是否適宜單獨作為血管衰老標志物在臨床上普及應用還需要進一步驗證。

4.4 循環代謝物

人體的代謝物涉及多種生理過程,包括各種無機或有機大分子及其衍生物,如氨基酸、核酸、碳水化合物、脂肪酸、功能性營養物質(如維生素和輔助因子),以及諸如性激素、藥物中間體和毒素等化合物。人類代謝組數據庫(human metabolome database,HMDB)已經注釋了200000多種包括內源性(身體合成或產生)和外源性(來自環境)的代謝物。目前對代謝物進行定性定量分析的兩種常用的技術手段為高效液相色譜聯合質譜分析(high-performance liquid chromatography-triple quadruple mass spectrometry,LC-MS/MS)和核磁共振技術(nuclear magnetic resonance,NMR)。

血液中含有大量的內源性產生的或從環境吸收的代謝物,部分來自于高度可遺傳的代謝物、或是受腸道微生物組、生活方式選擇如吸煙或飲食的影響,更大部分代謝物的關鍵決定因素仍不為人所知。其中飲食和腸道微生物組對循環代謝物的決定作用和預測能力最為顯著。部分重要的代謝物可對多種常見疾病的風險提供額外的預測信息,如心血管疾病、II型糖尿病和癡呆癥等。

人的衰老伴隨著多種生理和病理的改變,如脂質和脂蛋白、氨基酸、類固醇激素、腸道微生物組、飲食、炎癥、氧化應激狀態的變化以及肝腎功能的衰退等,均會帶來血液和尿液中的代謝物組分和水平的變化。如多項研究顯示衰老伴隨著血液中色氨酸(tryptophan)水平的下降和酪氨酸(tyrosine)水平的增加;而在另外一項快速衰老的模型中觀測到血漿中L-亮氨酸(L-methionine)水平的顯著增加。衰老常伴隨著血液中更高水平的膽固醇、多不飽和脂肪酸(polyunsaturated fatty acids,PUFAs)、磷脂膽堿(phosphatidyl choline)的代謝產物氧化三甲胺(trimethylamine N-oxide,TMAO)以及鞘脂類(sphingolipids)的神經酰胺(ceramide)等。這些分子都是心血管疾病的危險因素,也可能作為血管衰老的生物標志物。衰老也常伴隨著血液中一些代謝物水平的降低,如谷氨酰胺/維生素B13的代謝產物尿苷(uridine)。尿苷不僅在老年群體血液中含量顯著下降,尿苷本身也擁有包括提升干細胞活力、促進組織修復和再生、提高大腦認知及預防老年癡呆、改善睡眠等一系列預防和延緩衰老的功能。

4.5 尿液中的代謝物

衰老過程與新陳代謝和氧化應激密切相關,尿液因為積累了身體的變化,也是發現生物標志物的一個非常好的來源。通過對衰老的大鼠和人的尿液的蛋白組學和代謝組學的分析顯示,尿液中的隨衰老變化的蛋白質和代謝產物多與腎臟的衰老相關。2012年通過LC-MS/MS技術分析獼猴血漿中和尿液中DNA和RNA的氧化產物水平表明,獼猴血液中和尿液中來自DNA的氧化產物8-氧化脫氧鳥苷(8-oxo-7,8-dihydrodeoxyguanosine,8-oxo-dGsn)和RNA的氧化代謝產物8-氧化鳥苷(8-oxo-7,8-dihydroguanosin,8-oxoGsn)的水平均隨增齡而增加,其中以尿液中的8-oxoGsn增加最為顯著,并且由于尿液樣本很容易獲得,因此推測尿液中的8-oxoGsn可以作為衰老的標志物。在人體中,患有心血管疾病的衰弱患者中,尿液中的8-oxoGsn與患者發生輕度認知障礙(mild cognitive impairment,MCI)獨立相關,顯示出87.5%的敏感性和69.5%的特異性,提示8-oxoGsn是早期篩查患有心血管疾病的虛弱患者MCI風險的一個有用指標。

不論是循環代謝物還是尿液中的代謝物,檢測的技術水平和成本均較高,臨床上較難推廣。

推薦要點:

1. 循環CD8+CD28- T淋巴細胞亞群的增加反映機體的免疫衰老和慢性炎癥狀態,增加心血管風險(A級證據,IIa級推薦);

2. 循環EPC水平的降低與衰老、內皮損傷和內皮功能障礙密切相關,是累積性心血管風險的有效生物標志物(A級證據,IIb級推薦);

3. 多種DNAmAge模型均能較好的反映整個生命周期中的血液年齡進而影響及反映血管衰老的狀況。但由于DNAmAge評估的技術難度和成本較高,較難推廣(A級證據,IIb級推薦);

4. 血液中的IGF-1蛋白、FGF21蛋白、Fibulin-1蛋白、HERVK-Env蛋白、ncRNAs及循環代謝物,血液中的EMPs;血液中IgG糖基化模式以及DNA甲基化水平和模式和尿液中的代謝物可能作為潛在的血管衰老標志物,但需要在后續的隊列性研究中驗證(C級證據,IIb級推薦)。

四、血管衰老評估、預測模型的構建

血管衰老涉及到血管從分子到功能的多尺度和多維度的變化。因此,血管衰老及血管衰老相關疾病的評估和預測需要整合多尺度、跨維度和多模式標志物的信息,以便更準確、更穩定、更普適性地評估血管衰老。

(一)血管衰老相關疾病的評估和預測模型

在眾多的健康人群的衰老評估中,最著名的是弗明漢心臟研究。其中包括眾多與血管衰老及血管衰老相關疾病的評估研究,包括通過檢測社區人群血液中的循環EMP水平聯合FRS評估受試者血管內皮損傷程度及代謝風險;通過超聲心動圖來追蹤從青年到成年的主動脈根部直徑評估主動脈根重塑與心血管疾病的風險和結局;通過評估無癡呆癥的中老年人的cfPWV等血管僵硬度指標與與腦內淀粉樣β斑塊(amyloid-β plaques)區域tau蛋白負擔的關系的橫斷面研究揭示主動脈僵硬度可能是預防tau相關病變的一個可能的獨立目標等。

迄今為止,世界范圍內已經建立了眾多健康老齡化相關的隊列,如中國健康與養老追蹤調查(China Health and Retirement Longitudinal Study)、中國健康長壽追蹤調查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Study)、中國社區老年人群追蹤調查(Chinese Community-Dwelling People Study)、美國健康與養老研究(Health And Retirement Study)以及歐洲、英國、韓國、墨西哥、印度、哥斯達黎加等健康與老齡化人群隊列研究。這些研究共同推動了全球的衰老研究,也同時促進了血管衰老的研究。

相比于衰老研究,血管衰老的研究還處于起步狀態。目前世界上還沒有建立成熟且公認的血管衰老評估模型。但由于目前已知的眾多衰老評估模型中或多或少地加入了血管衰老相關指標或危險因素,使得這些衰老評估模型也能一定程度上預測血管衰老及血管衰老相關疾病。我國團隊最近也發表了通過納入包括左肱骨的平均動脈壓和baPWV在內的9個代表多個器官/系統功能的衰老標志物,用多元線性回歸、主成分分析和Klemera-Doubal方法(KDM)構建了8個生物學年齡模型,并發現其中一個KDM模型有可能更適合評估中國漢族人群的生物學年齡。Levine時鐘通過納入包括血糖和CRP在內的臨床血液指標,使其能夠反映部分心血管疾病危險因素對生物學年齡的影響,以及更好地預測疾病和死亡;在DNAmAge基礎上增加吸煙及7個可反映炎癥、心血管疾病、腎病和認知功能的血漿蛋白建立的GrimAge時鐘(GrimAge clock)可更好的預測相關疾病的發生、發展和結局。通過將cIMT和PWV整合到已知的FRS心血管危險因素評估模型中,可以得到有更好預測能力的血管衰老指數(vascular aging index, VAI)。美國國家健康與膳食調查(National Health and Nutrition Examination Survey,NHANES)除了納入各種膳食與營養相關指標,也納入血管標志物如ABI,可以用于評估和預測非酒精性脂肪肝患者的外周動脈疾病和AS等心血管疾病的發病和結局。

在這些健康與衰老模型中,最常見納入的血管指標包括收縮壓、舒張壓、平均動脈壓、PP、心率、PWV、cIMT等。通過納入這些血管指標以及心血管疾病危險因素,這些健康與衰老模型可以為血管衰老的研究提供參考,為血管衰老機制的研究提供依據,為病理性血管衰老的早期識別提供方法,為早期干預和療效評估提供依據。

隨著大數據、機械學習和人工智能的發展和運用,也極大地促進了衰老評估的發展。更多的功能性指標,影像數據和高通量組學數據也可逐漸應用于衰老評估模型中。弗明漢心臟研究從2006年就已經開始陸續納入全基因組關聯研究(the Genome-Wide Association Studies,GWAS)數據、全血基因表達數據、外顯子、microRNA、DNA甲基化及蛋白組學數據等。然而,隨著納入的評估指標越來越多,越來越復雜,也會導致血管衰老評估變得昂貴和難以推廣。因此,一個好的血管衰老評估模型應該是一個既能全面考慮從分子到功能的血管衰老生物標志物和危險因素,又能盡量減少“內在機制類似或重疊”的冗余指標,使整個評估體系盡量精準、凝練、平衡,易于操作和推廣。

從這個層面上考慮,我們也更應該重視常見的量表、問卷和簡單臨床指標等從人群表觀層面對血管衰老的預測價值。美國心臟協會(American Heart Association)最近更新改進了心腦血管健康指南,提出了“生命8要素評分”(Life’s Essential 8 Score),包括健康飲食、體育活動、戒煙、改善睡眠、控制體重、關注膽固醇和甘油三酯、控制血糖水平和改善血壓。這些可以從問卷和簡單臨床檢測中得到的指標都可獨立預測心血管疾病的風險和結局,也同樣可能預測血管衰老的風險和結局。因此,建立一個簡潔有效的血管衰老危險因素的指標合集,建立高質量的血管衰老前瞻性隊列并長期追蹤隨訪,開展血管衰老的流行病學研究并驗證這些指標的對血管衰老的臨床預測價值,推動這些指標進入血管衰老管理指南,也是當前亟待解決的問題。

(二)血管衰老評估標準化建設

世界以及中國均開始或已經建立了多個血管衰老人群隊列研究,眾多醫療機構也有自己的血管衰老診療體系。但不同的人群隊列研究和各個醫療機構所納入的指標、采集數據所使用的方法和醫療器具、數據分析的算法等均有不同程度的差異,導致了不同研究所產生的數據之間存在不同程度的異質性,難以直接互相兼容,限制了這些單中心產生的數據的普適性和科學價值。因此,建立統一規范的血管衰老診療、數據管理和研究平臺刻不容緩。為此,中國已經開始試點建立,輻射到全國市級、縣級和社區的標準化血管衰老管理中心(Standardized Vascular Aging Management Center,VMC),推動標準化的中國血管健康管理,促進血管衰老及相關疾病的評估、干預技術發展和科研創新和轉化。

五、未來工作規劃及展望

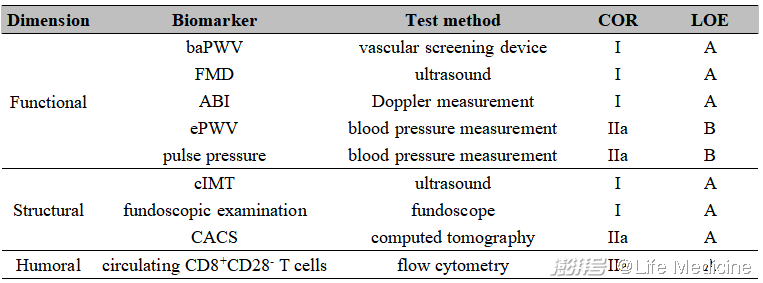

(一)重點推薦的血管衰老生物標志物

根據專家們的討論,從功能、結構和體液三個維度推薦血管衰老生物標志物,包括反映血管僵硬度(baPWV、ABI、ePWV、PP)、內皮功能(FMD)、血管結構(cIMT、CACS)和微血管結構和分布(FE)的變化,以及可促血管炎癥衰老(循環CD8+CD28- T細胞),并適合臨床普及推廣的檢測項目(表2)。未來這些標志物將在不同年齡段進一步驗證,并通過專家共識這一杠桿,撬動高質量的血管衰老標志物人群研究,國內各研究團隊能在聯合體的框架下做更加深入的研究,切實做到共識、共行、共享。

表2 重點推薦的血管衰老生物標志物

(二)中國血管衰老生物標志物研究行動框架

中國血管衰老標志物研究行動框架包括:(1)推動我國“千人血管衰老研究計劃”的標準和拓展隊列建設;(2)發現和驗證適合中國人群的血管衰老標志物,尋找血管衰老的拐點、確定干預的時間窗;(3)建立基于人工智能的血管生物學年齡衡量體系和相關疾病預測的模型、生物標志物檢測技術的開發;(4)產、學、研、政相結合,推動中國血管衰老標志物研究指南的建立和應用,以提高我國老年血管健康水平為最終目標。

附:參加討論專家(姓氏拼音排列)

卜軍(上海交通大學附屬仁濟醫院)、陳厚早(中國醫學科學院基礎醫學研究所)、郭君(北京醫院)、洪華山(福建醫科大學附屬協和醫院)、黃愷(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、鞠振宇(暨南大學)、黎健(北京醫院)、梁真(深圳市人民醫院)、劉寶華(深圳大學醫學中心基礎醫學院)、劉光慧(中國科學院動物研究所)、劉玥宏(北京朝陽醫院)、裴鋼(同濟大學)、曲靜(中國科學院動物研究所)、任捷(中國科學院北京基因組研究所)、孫世民(德國耶拿大學)、陶軍(中山大學附屬第一醫院)、田小利(南昌大學生命科學院)、王淼(中國醫學科學院阜外醫院)、王曉明(空軍軍醫大學西京醫院)、王媛(北京安貞醫院)、楊旗(北京朝陽醫院)、張存泰(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、張樂(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、張維綺(中國科學院北京基因組研究所)

全文鏈接:https://doi.org/10.1093/lifemedi/lnad033

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司