- +1

讓車轍到達更遠方:一份輪椅出行障礙觀察報告

上午10時44分,葉子在小區里被一輛車擋住,她的輪椅不能繼續前進,只能等到前車開走。

出了小區,因為去地鐵的路上沒有非機動車道,她穿行到機動車道一側的過程中有些心驚膽戰。這是一個周六,地鐵站的無障礙直梯坡道難得的暢通,工作日時這個位置經常被停滿了車。

葉子是一位需要輪椅出行的肢體殘障人士,這樣的出行體驗是她的日常。

這個場景記錄的講述來自城市象限聯合殘障融合實驗室聯合發起的「感知障礙,理解障礙——輪椅出行志愿者出行記錄mapping工作坊與成果分享會」。

在能源基金會的資助下,城市象限正在進行《北京低碳出行公正轉型視角下的輪椅出行無障礙環境建設研究》的課題研究。通過本次研究,我們得以接觸到更多肢體殘障人士,以量化方式感知他們的出行障礙。

我們總是提起“障礙”或者“無障礙”,可究竟什么樣的障礙是障礙,又有誰被這樣的障礙攔住了去路?

肢體殘障,占比最大的殘障群體

在所有殘疾人中,肢體殘障群體數量最多。

根據中國殘疾人聯合會發布的《2010年末全國殘疾人總數及各類、不同殘疾等級人數》,在2010年末的8502萬殘疾人中,肢體殘障人數為2472萬人,占比29.08%,是所有殘障類型中最多的一種。

而輪椅,就是肢體殘障人士的出行首選。我們在本次研究中關注的輪椅類型包括手動輪椅,電動輪椅,以及“輪椅+電動牽引車頭”的組合方式(下稱“電動車頭輪椅”)。

商業生態工作室在《包容的低碳出行未來——北上廣殘障群體和老年群體城市公共交通無障礙出行調研》報告中通過對北京、上海和廣州共12位肢體殘障人士進行訪談,其中11位肢體殘障人士使用輪椅作為出行工具,其中42%肢體殘障人士選擇輪椅加電動牽引頭的方式。

電動車頭輪椅這樣的出行輔具搭配方式正在成為更多輪椅出行人士的選擇。

車轍到過的地方:輪椅出行行為分析

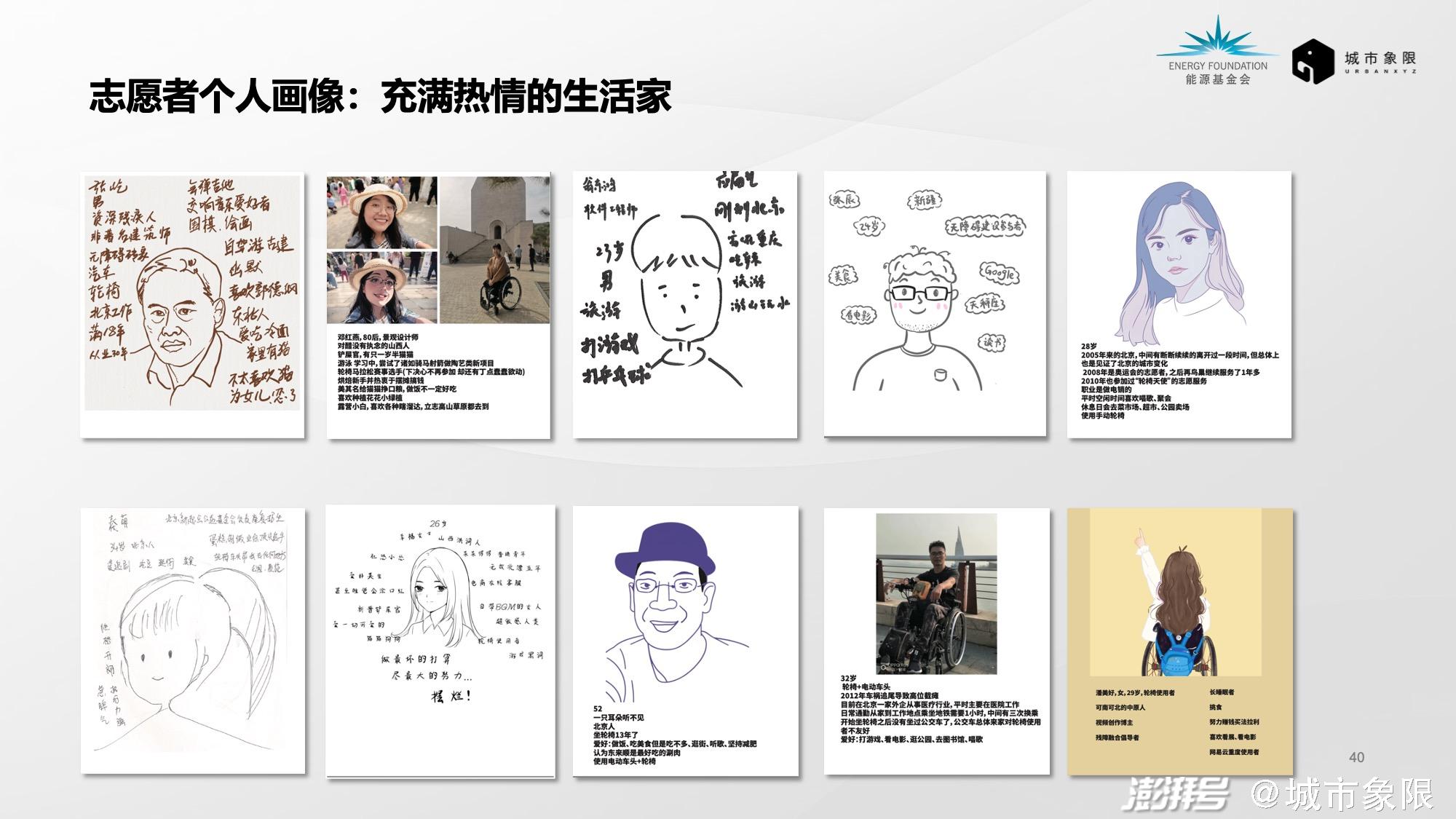

通過前期線上招募,我們召集了10位使用輪椅出行的殘障人士,作為志愿者分別進行為期2-3天(包含工作日與休息日)的出行日志記錄。

通過出行記錄,我們獲得了9261條全景照片數據,對于這些照片的要素信息與時間、空間信息進行關聯。同時,部分志愿者還在記錄過程中用手機錄下了自己對當下狀態的語音描述。于是,我們得以獲得了更多的觀察志愿者主觀意愿的視角。

志愿者中,50%在日常通勤中使用電動車頭輪椅,20%使用電動輪椅,30%使用手動輪椅。

他們的出行目的地十分多樣,包含菜市場、超市、餐館、公園、商場、教堂、底商店鋪、寫字樓、園區、小區等。在工作日,他們的通勤距離平均達到8.5公里,最長到達32.8公里,最短則為483米。80%通勤距離在10km以內,40%居住在工作地附近,通勤距離在700米以內,而三位手動輪椅使用者則都住在工作地附近。

到了周末,他們不約而同地出門去了更遠的地方。周末出行距離平均35.4公里,出行距離普遍高于工作日,最遠出行距離可達95.8公里,從陽坊鎮沙陽路一路向南到了珠市口。

發現障礙:輪椅出行中的具象障礙

目之所及,我們是否已經充分感知到了輪椅出行中的障礙,又或者說,究竟什么樣的障礙算是障礙?這是我們最想回答的問題。

從日志記錄上看,志愿者在輪椅出行過程中61.7%會選擇非機動車道,選擇更安全的步行道的比例只有23.2%。

比起步行道,盡管非機動車道相對更危險,但步行道的磚面鋪裝、破損嚴重、未平整化的樹池、占道導致通行寬度受限和顛簸所帶來的側翻風險,以及部分步行道存在無緣石坡道的情況。在另一些情況下,由于非機動車道行駛過程中會遇到更多行人、非機動車、機動車占道,輪椅出行者會被迫選擇更加危險的機動車道。

在對所有出行照片進行了要素識別與數據分析后,我們終于逐步接近了“什么樣的障礙對于輪椅出行者來說是出行障礙”的答案。

從出單元門開始,需要別人幫忙開門、不合規的無障礙坡道、人車混行的小區內部道路、沒有非機動車道的城市道路、被占用的非機動車道和坡道、非機動車道上的逆行者、旁人的異樣目光、被占用的無障礙車廂、出入口臺階高差、回字型車阻...障礙的出現方式非常多樣。

從出行日志來看,設計施工類的障礙數量最高,占比54.1%,其中城市支路機非混行問題場景最多(42.2%),其次為各類城市空間中的接駁處高差和坡道不達標等問題。

管理運營類障礙占比為40.4%,其中主要為機動車路側停車占用非機動車道(35.2%),其次是共享單車占人行道(3.9%)。

公眾行為類障礙占比為9.8%,其中主要為非機動車逆行(9%),其次則是行人占用非機動車道,以及占用無障礙車廂輪椅停放位置。

為了增加更多不同障別的需求視角,我們也邀請了視障朋友參與工作坊加入討論。他們提到不止是輪椅出行者需要用到坡道,坡道對他們來說也會比臺階更加安全。并且,地鐵車廂與站臺的高差對于他們來說也需要無障礙踏板。關于過街設施,視障群體不會選擇天橋,因為沒有方向導航會迷失。針對無障礙信息導航,他們提到希望有更多的信息化與實體空間的結合,增加更為精準的地圖點位信息,并且電梯播報語音對于他們來說很重要。

感知障礙:用科技與數據手段量化捕捉問題節點

本次志愿者調研過程中使用的調研感知工具,是由城市象限自主研發的IoT一體巡檢設備,由全景拍攝設備、路面感知設備、環境感知設備,以及志愿者的出行輪椅構成的。

通過傳感器控制全景相機每間隔10秒拍一張全景照片,同時記錄輪椅所在的空間地理位置。利用支架將傳感器和全景相機加裝在輪椅后部,能夠很好的記錄出行過程中的空間環境情況。從志愿者后方頭頂的角度進行拍攝也在確保隱私的基礎上,能夠記錄輪椅所處的位置,為后期傳播過程凸顯輪椅出行者的主體角色也起到了非常有力的視覺表達。

而IoT一體巡檢車也可以用于更多城市公共空間場景的調研,可以識別人、車、綠地、天空、道路、路面顛簸、異味、噪音、空氣質量等數十項環境要素,輔助城市體檢、社區體檢與無障礙專項評估等諸多場景的調研工作。

出行障礙,不只在于殘障群體,更關乎所有人

在城市象限與殘障融合實驗室聯合發起的這次工作坊中,志愿者、城市規劃設計者、景觀設計專業學生和公眾對于出行障礙的理解,利用全景照片、日志語音記錄、志愿者也是記錄者的回憶講述,分小組一起討論并拼貼照片共創mapping(地圖圖繪)每一位志愿者的出行線路。通過志愿者與大家的合作分享mapping成果,將出行路線作為引導,我們在工作坊活動中看到每位志愿者的一次出行路線中的所有無障礙環境細節,包含物理空間、公眾行為和反饋解決經驗的具體細節。

工作坊志愿者mapping成果舉例

參與本次活動的十位志愿者中,有從業30年非著名建筑師,愛好古建與交響樂;有80后景觀設計師,游泳、騎馬、射箭、陶藝、露營齊頭并進,立志高山草原都要到達;有剛剛來到北京的谷歌軟件工程師,喜歡旅游、游戲和打乒乓球;有社恐小慫,卻愛好美妝甚至睡覺會涂口紅等等。

除了輪椅出行者這個身份之外,他們就是我們日常生活中的普通人。

而同時,這次工作坊也讓我們逐漸認識到輪椅出行者所遇到的障礙,也是普通步行者、老年人或者小孩、嬰兒車使用者每次出行會面臨的同樣的障礙。

建筑出入口的問題常常包括,商場旋轉門、單元樓單元門、無障礙坡道缺失或不合規,以及坡道末端的減速帶、門檻高差、刷臉門禁高度;公共空間的問題更多是車阻限制寬度、回字行鐵柵欄阻礙、路面平整度、小區或園區人車混行;步行道的問題則集中在樹池、占道、寬度、鋪裝和盲道顛簸問題。

非機動車道上,機非混行、機動車/行人/非機動車停放占道、逆行騎行行為、過街天橋坡道減速帶、電動車騎行速度過快......輪椅出行者所遇到的障礙也是每一個騎行者的障礙。

乘坐公共交通過程中,地鐵無障礙電梯出入口非機動車停放占道、站內無障礙寬閘機沒有全覆蓋、地鐵車廂與站臺以及公交車與站臺的縫隙問題......輪椅出行者所遇到的障礙也是帶著行李箱、嬰兒車、腿腳不便的老年人所遇到的障礙。

而志愿者們也能提到了無障礙服務友好之處,其中被高頻提到的就是北京地鐵的無障礙服務,部分人非共板的塑膠跑道,以及部分公園的無障礙建設。

同時,無障礙不僅僅是空間環境,更多是人情。在出行過程中,我們的鏡頭記錄下了幫助志愿者的地鐵服務人員、門衛保安、商鋪店員和路人。

更多討論

“障礙”不止來自于城市的物理空間,軟性的管理環境也同樣會帶來“障礙”。

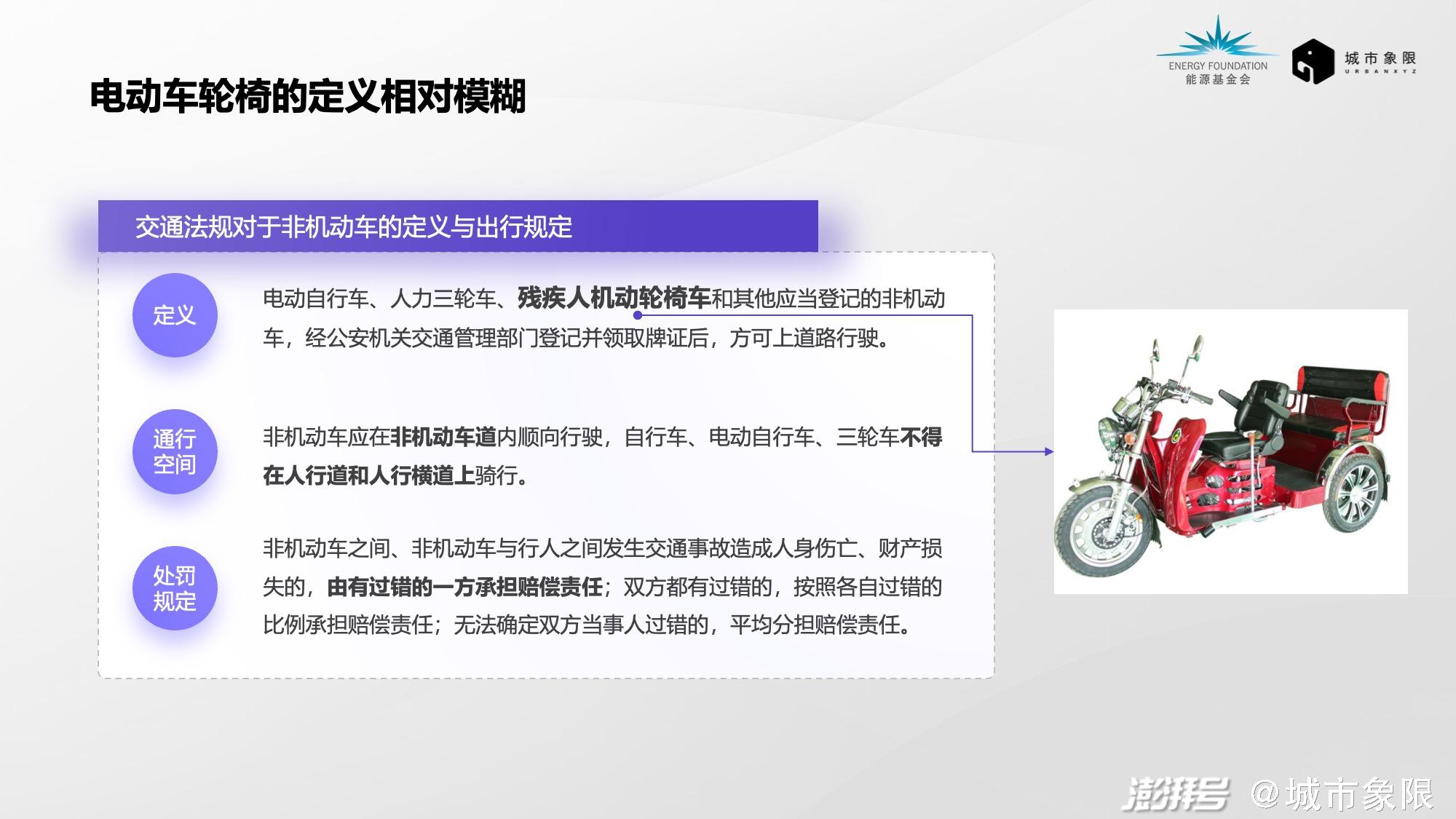

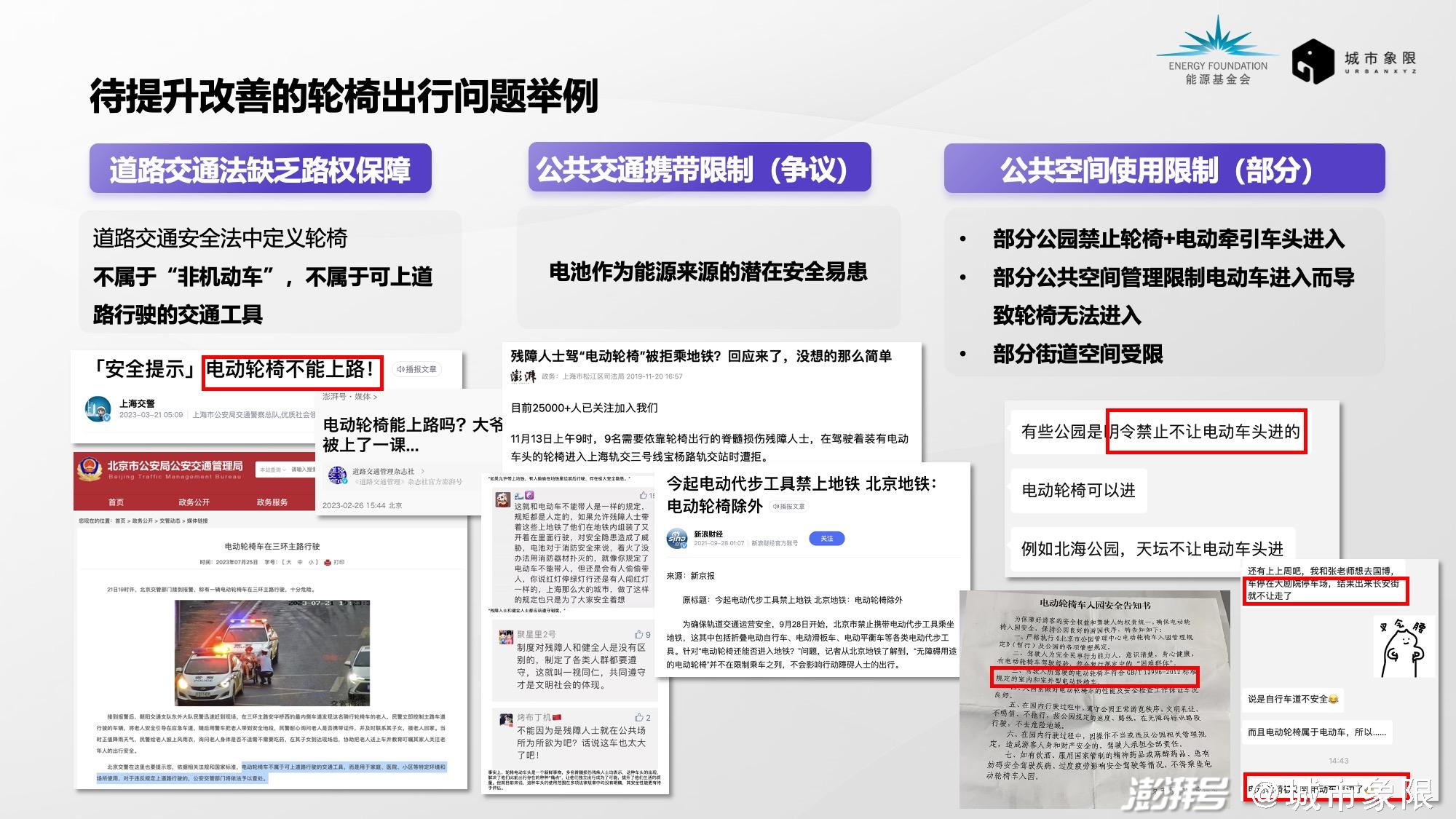

第一個問題就是各類輪椅上路后的路權問題。

我們通過輪椅出行記錄發現,出于舒適度、暢通度等方面的考慮,輪椅出行者58%的情況會選擇非機動車道。但是《中華人民共和國道路交通安全法》與《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》對于非機動車道使用權的界定僅包含傳統的殘疾人機動輪椅車,這與現在大部分殘障群體日常使用的手動輪椅、電動輪椅以及電動牽引頭輪椅等出行工具有很大的差別,這意味著當肢體殘障人士在非機動車道上行駛時是缺乏相關法律條例保障的。我們的志愿者也曾分享過自己在交通事故處理過程當中,由于缺乏路權保障而面臨諸多困境。

從各類新聞報道當中也了解到,部分城市的交通管理部門明確表示“電動輪椅是殘疾人的代步工具,不屬于道路交通安全法規定的非機動車范疇,也就是說不屬于道路車輛,不能上路行駛。”

這之間存在交通系統從司法到管理層面對輪椅出行的安全顧慮與禁止,和新型交通工具滿足肢體殘障群體出行需求的現實矛盾。

盡快彌合出行需求與制度層面之間的差異,給到輪椅使用者最根本出行保障,是實現無障礙出行的重要前提。

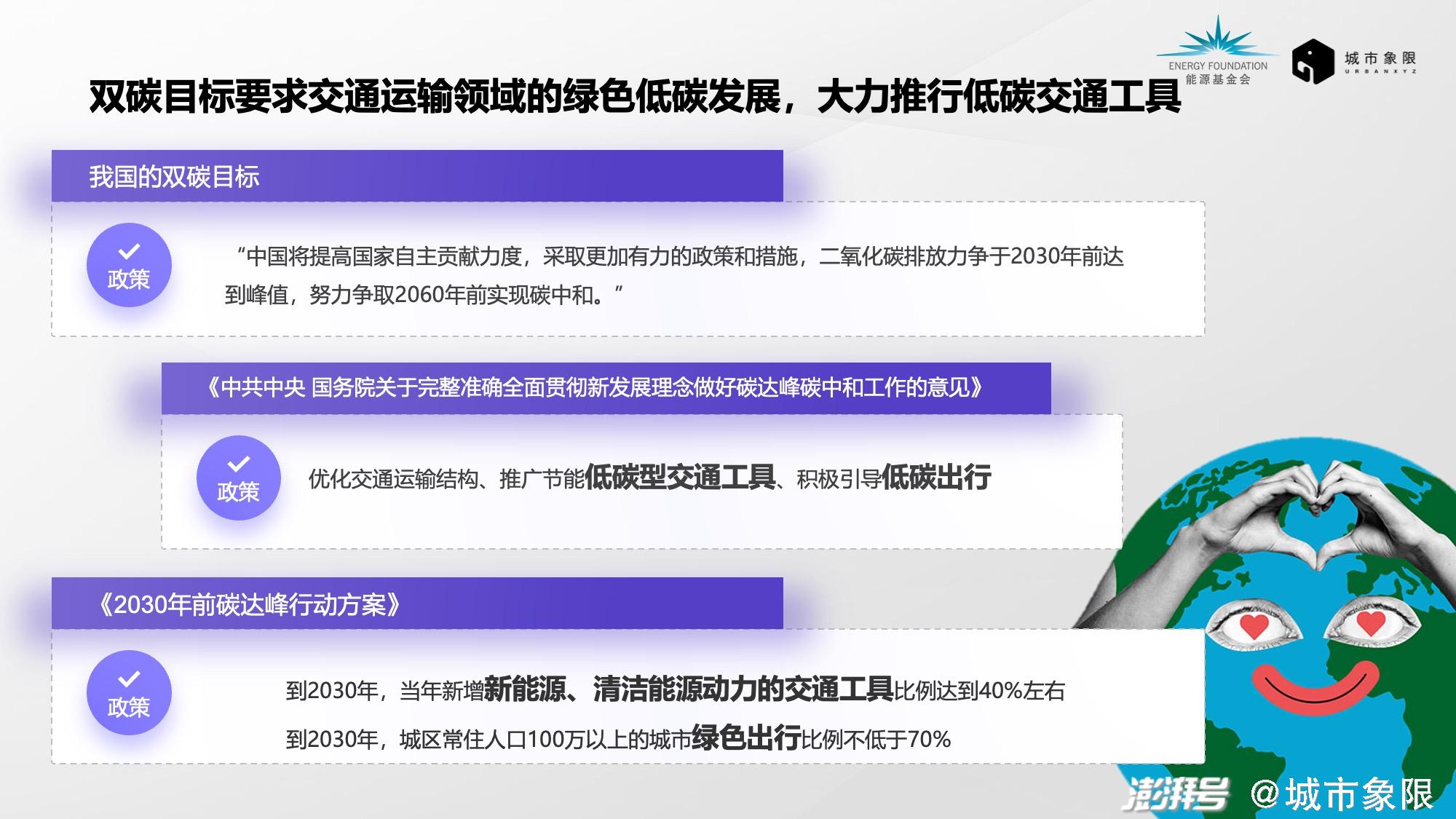

同時,雙碳政策的提出對于新能源、清潔能源動力的交通工具比例,城市綠色出行比例都提出了具體的要求,同時城市規劃領域的呼聲也是鼓勵慢行系統的發展和綠色出行。我們可以看到鼓勵綠色出行勢必會增加步行、騎行自行車、共享單車和電動車、甚至新型代步工具例如輪椅加電動車頭這樣的出行方式,但是城市空間的規劃設計和管理是否滿足新型交通工具的發展與需求仍然面臨挑戰。而這,也涉及到我們在推行雙碳政策落地的過程中是否考慮到了公正轉型,顧及到了全體群體的利益與需求。

通過mapping共創,我們也能看到在無障礙管理條例落地執行、無障礙設施規范導則、設計施工、管理運營和公眾行為等方面仍然存在很多問題。盡管宏觀政策背景、各類建設導則已經相對完善,但是現實當中的出行困境仍然非常巨大。

而且目前除了撥打12345進行反饋監督,沒有更直接有效的途徑。一位志愿者提到向12345反饋單元門外的坡道不合規,他在1個月后等到的回復是,只能在不合規的坡道上增加一個扶手,沒有對坡道進行實質性的改造。也有志愿者向相關事權單位提出改造需求,由于資金等問題而被一直擱置。

為了盡可能厘清問題背后的原因,提出解決建議。本項目組后續將邀請到規劃院從業者、無障礙領域研究學者、景觀設計教師、城市設計從業者、殘疾人聯合協會工作者、殘障群體社會組織、出行記錄志愿者等一起參與專家議事討論工作坊,針對前期匯總的無障礙環境出行問題,探究討論問題出現的原因,提出可能的解決策略和思路,并分享大家正在行動中的努力和經驗。最終,共創無障礙環境從設計、落地、運營服務、到維護優化整體路徑的解決方案路線圖。

同時,我們也將邀請景觀設計專業的學生和老師一起組織關于無障礙環境改造的工作坊,希望選擇針對微觀層面的車阻形式和方法進行批判性的設計思考,同時也希望能促成以一定區域的公共空間以車阻改造和出行交通動線優化設計形成自下而上面向政府或者管理者的設計改造提案。

回程的夕陽

周二的下午6點33分,葉子出門寄送完閑置的眼影,帶著三根排骨從超市出門準備回家。

超市門口的坡道很滑,輪椅很難控制速度。來到行車道上,正好碰上下班高峰期,路上的車已經多了起來,在路邊急停急走的車讓她的行駛有些反應不及。

高峰期的道路對葉子來說還是有些兇險,在錄音里記錄下當時的路況后,她說,“后面的夕陽真的很漂亮,不知道拍到了沒有。”

志愿者葉子的出行日志

本文內容來自于能源基金會支持課題《北京低碳交通公正轉型視角下的輪椅出行無障礙環境研究》

參與成員:陳琪玲、韓亞楠、周梓艾、趙瑋雯、李大勇、畢偉健

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司