- +1

黃仕忠︱往事如輕煙,搖曳在風(fēng)中——懷念業(yè)師徐朔方先生

一

我于1978年10月考入杭州大學(xué)中文系。本科時(shí),徐朔方先生并沒給我們年級開課,我對先生也一無所知。三年級下學(xué)期,我決定報(bào)考本系研究生,看到導(dǎo)師欄里有他的名字,我才開始去做了解。

先生本名徐步奎,但其論著都署“徐朔方”,外界知其筆名而不知本名。80年代初,有一位北方學(xué)者來杭大做訪問研究,寫明要跟隨徐朔方教授,見面的卻是徐步奎老師,他十分懷疑是否搞錯(cuò)了,徐先生只好解釋說:我就是徐朔方。

——我后來到中大,有人說,你們中大有兩個(gè)學(xué)者很厲害,一個(gè)叫王起,一個(gè)叫王季思。——也許這樣的故事,在每個(gè)學(xué)校都會(huì)有的吧。

我曾琢磨過先生的本名與筆名,奎宿主西方,朔方在北疆,兩者似無聯(lián)系,我也一直不敢問。后來發(fā)現(xiàn)先生在詩集《似水流年》的自序中,已經(jīng)揭開了謎底:“西北的中心是古代的朔方,那時(shí)千百萬青年都有過對它的憧憬。這是我筆名的由來。”

未見先生,就聽說了不少他的“八卦”。結(jié)論是:學(xué)問確實(shí)好,為人很可怕。

我的同鄉(xiāng)學(xué)弟宣新瑞,79級的,他說系里曾安排同學(xué)分小組去老師家?guī)兔Υ驋咝l(wèi)生,老師們都熱情接引,糖果點(diǎn)心擺滿茶幾;到徐先生家,壓根就沒讓進(jìn)門,先生出門與同學(xué)邊走邊談,走到大馬路上,就說:你們走吧,家里的事我自會(huì)做的,不麻煩了。

然而我再次聽說同一件事時(shí),卻已變了味道:學(xué)生連門都沒讓進(jìn),就被趕走了!

這件事還要從杭大的沈文倬先生(1917-2009)說起。沈先生家人在上海,工作在杭大,年過花甲,獨(dú)自生活。我們年級有一位同學(xué),平時(shí)如子侄般照料先生,沈先生很感激,系里認(rèn)為這是正面典型,值得推廣,于是發(fā)動(dòng)學(xué)生去幫老師做事,作為學(xué)雷鋒日的活動(dòng)。

79級胡正武同學(xué)還記得這事:這一次到徐先生家里去“學(xué)雷鋒”,被徐先生笑說“我家不用你們打掃,我陪你們到外面散步”,就把我們?nèi)膫€(gè)人一起引到河?xùn)|宿舍外的大路上,然后跟我們說你們回去吧,他還有事回家去了。這給我們留下深刻的印象。現(xiàn)在回憶起來,應(yīng)該是1981年3月5日的事。時(shí)間本來記不牢,因?yàn)槭菍W(xué)雷鋒,記得牢了。

正武又說,同一日到姜亮夫先生家學(xué)雷鋒,是受到姜先生的優(yōu)待,不讓我們干活,讓我們坐他周圍,聽他講話。具體的內(nèi)容已經(jīng)忘記,但當(dāng)時(shí)姜先生的音容笑貌還是未忘,特別是他的厚厚的眼鏡,特別難忘。

我又聽說徐先生考試極嚴(yán)。79級樓含松同學(xué)說,徐先生給他們班做一次期中測驗(yàn),“結(jié)果班里幾乎有一半同學(xué)不及格”。

而且,徐先生不喜歡打高分,他覺得80多分就已經(jīng)很高了,所以給分極是“吝嗇”。而其他老師,有的會(huì)給90分以上,并且全班都是。

——這一點(diǎn)很快就得到了驗(yàn)證:我這一屆古代文學(xué)研究生共錄取五人,專業(yè)課成績,有一人61分,其他四人都是60分。大概導(dǎo)師們覺得夠錄取線就可以了。我很懷疑這是徐先生定的,那時(shí)他是古代文學(xué)教研室主任。

當(dāng)時(shí)有位60年代的畢業(yè)生,因晉升職稱需專家意見,便給母校送了篇手寫的論文,談《杜十娘怒沉百寶箱》,系里交給徐先生評審。據(jù)說徐先生的評語是:姑且不論觀點(diǎn)如何,僅這么多病句錯(cuò)字,就不合格!——其實(shí)按資歷和成績這位老師應(yīng)該評上,論文評審只是走個(gè)過場,徐先生卻認(rèn)真了。

系里極是尷尬,只好悄悄換個(gè)人,重寫了評語。那人順利晉升,而徐先生“不近人情”的名聲就傳了開來。

還有一些故事,是后來陸續(xù)聽到的,而且都是別人主動(dòng)告訴我的。所有內(nèi)容,都往同一個(gè)方向集結(jié):怪!

錙銖必較。你們徐先生,都大教授了,出差回來,連幾分錢的公交車票,也點(diǎn)得一清二楚。

不合于群。那種場合,別人大多打個(gè)圓場,哈哈一笑。你們徐先生,一是一,二是二,十分較真,老叫人掃興。

不合時(shí)宜。你們徐先生,參加全國“振興昆曲”會(huì),坐在主席臺上,那些比他老的先生都在獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,他卻說:該死掉的總歸要死掉的,不是想振興就能振興得了的。

崇洋媚外。你們徐先生,才去了美國一年,回來逢會(huì)必談美國的好,說到那里借書的方便,甚是夸張;又聲討國內(nèi)圖書館,明明有書也不讓他看;還得意地炫耀,他編明代曲家年譜,就是憑了美國的資料才完成的。會(huì)中人面面相覷,他還意猶未盡。

——美國圖書館的好,我聽徐先生親口說過。他說:“到浙江某館,盡管找了人,就是不給看。在美國,幾十部明版線裝書就堆在我的桌子上,本館沒有,就從外館給調(diào)來。”我自己在國內(nèi)訪書,也是嘗遍各種滋味;2001年以后,我有機(jī)會(huì)到海外訪書,是有書就能看,最多不過要預(yù)約,才深深理解當(dāng)年徐先生為什么“逢會(huì)必說”。圖書館是知識開放的公共平臺,但在我們這里,這些藏書似乎成了管理方的私產(chǎn),得看他們的臉色與心情,要等他們“研究”過了,才能給其他學(xué)者使用。我一直想寫文章來說說這種不合理現(xiàn)象,只是后來我與圖書館界的人也成了朋友,就不好意思再說了。

跨界占地。你們徐先生,明明戲曲小說做得好好的,忽然又來做《史記》了;做了倒也罷了,還專挑司馬遷的錯(cuò)……

——這里其實(shí)包含了兩位學(xué)者的話。前一句是一位系副主任說的。我當(dāng)時(shí)只能唯唯,私下則腹誹:你都知道他是我的導(dǎo)師,為什么還要說這話呢?有誰規(guī)定了學(xué)術(shù)的地盤?你這么說豈非太過狹隘?難怪做不出大學(xué)問!

先生說:《史記·平準(zhǔn)書》說“天下大抵無慮皆鑄金錢矣”,司馬遷這話也說得過頭了,怎么可能天下人都去鑄錢的?這不是史書應(yīng)有的語言。——后一句出自某位崇拜司馬遷的學(xué)者,他大約是看不得這般的批評。

說話噎人。你們徐先生,系辦讓他做事,他卻不耐煩地說:這種事體難道不是你們該做好的?

——這確是原話,但只錄前句,省了后語。徐先生認(rèn)為職責(zé)應(yīng)當(dāng)分清;該是他的,他決不推托;該是別人的,就不要放到他頭上。

江湖傳言:在路上見到徐先生,你恭敬問候,他未必都會(huì)應(yīng)答,有時(shí)只是嚴(yán)肅地看你一眼。

……

說起來有些好笑,當(dāng)時(shí)我的感覺是,大家都怕徐先生,又不敢與他當(dāng)面論理,于是一個(gè)個(gè)都向我這個(gè)學(xué)生來訴苦。

二

我這個(gè)諸暨人,家母總說我是個(gè)“木柁”,憨而犟。諸暨人做事,是“石板地上摜烏龜——硬碰硬”。這么有學(xué)問、有個(gè)性的學(xué)者,不正是我所希望的導(dǎo)師么?至于他人的評說,與我何涉?杜甫有詩,“世人皆欲殺,吾意獨(dú)憐才”,用在這里當(dāng)然不合適,我的意思是:正因?yàn)槿思疫@般數(shù)落徐先生,我才更加迫切地想要了解他。

當(dāng)時(shí)元明清文學(xué)專業(yè)有兩位導(dǎo)師招生。報(bào)名前,我去問先生,他只說了兩句話:我招戲曲;我們卷子不同。

另一位導(dǎo)師招小說方向,我一開始其實(shí)更想做小說研究:大學(xué)剛?cè)雽W(xué)時(shí),班里分配參考書,我得到的是汪辟疆編的《唐人小說》,我就從唐人小說讀起,中間經(jīng)本系前輩胡士瑩的《話本小說概論》,再順勢而下,涉足明清小說。而戲曲,則從來不曾留意過。

但不知為什么,我卻認(rèn)準(zhǔn)了要跟徐先生。

當(dāng)時(shí)離考試只剩下三個(gè)月,我硬是把圖書館能找到的戲曲研究書籍,全部通讀了一遍。其他的課程,則完全沒顧上——當(dāng)然,也因?yàn)榉秶鸁o邊,沒法復(fù)習(xí)。

考試后,我上了線。后面好像有復(fù)試,是等額面試,沒有懸念。

確認(rèn)錄取,已經(jīng)到了五月。我去拜見徐先生,先生說,下學(xué)期要給79級開“史漢研究”,你可先通讀兩書。于是在九月入學(xué)前,我通讀完中華書局標(biāo)點(diǎn)本《史記》《漢書》,不僅了解了史事,也獲得了語詞及名物典章制度的有關(guān)知識。后來聽人說蔣禮鴻先生能背前四史,老一輩把這些視為必讀書,我順勢把《后漢書》和《三國志》也通讀了一遍。

開學(xué)后,我去聽“史漢研究”課,先生提點(diǎn)說,《漢書》抄《史記》而又有修訂,可以比照著讀。杭大有日本人瀧川資言的《史記會(huì)注考證》,我借了出來;對《史記》《漢書》的重合部分作了比勘,把異文記錄在八開的白紙上,細(xì)加體會(huì)。

我發(fā)現(xiàn)班固做了細(xì)微的修訂,可見班、馬觀念上的差異;顏師古注《漢書》,沒用《史記》作校勘,班固誤改和抄誤之處,多強(qiáng)為之解;司馬遷寫史,起初是歌頌盛世,想討好漢武帝的,部分篇章曾經(jīng)進(jìn)呈,留下了“臣遷謹(jǐn)記”等痕跡,完稿時(shí),則是“藏之名山”,不想給武帝看了,等等。

其中“磨錢取镕”的“镕”字,意為“錢范”(略如翻砂用的模子);《漢書》作“鋊”(另一處作“鉛”),師古釋為“銅屑”。此字的解釋,是了解五銖錢得以確立并通行七百余年的關(guān)鍵。若將銅錢磨成銅屑再鑄錢,未免太過麻煩,直接熔化了重鑄,豈不省事?我認(rèn)為《史記》是對的,原本說的是提高鑄錢的難度與成本,再不能隨便印個(gè)模子就來鑄錢,現(xiàn)在防止偽鈔,用的也是同一方式。我撰成一篇小文,二年級時(shí)發(fā)表在《杭州大學(xué)學(xué)報(bào)》上。——徐先生是從美國回來后才看到的,給了表揚(yáng)。

就這樣,我第一學(xué)期幾乎沒讀戲曲,第二學(xué)期仍在做《史記》的縱深探討。我忽然覺得不對:到底是做《史記》,還是做戲曲,這是一個(gè)問題!戲曲才是先生的擅長,我是跟先生來做戲曲研究的!

于是第二學(xué)年,我回到了戲曲領(lǐng)域。

然而,學(xué)期初徐先生就去了美國,在普林斯頓大學(xué)整整一年。不過,我覺得自己目標(biāo)已定,要讀的書尚多,無課打擾,正好系統(tǒng)閱讀。每天早晨起來,泡一杯清茶,攤開書本,直讀到晚上撐不住眼簾。如此這般,將元雜劇讀過兩三遍,并作札記,寫不出時(shí),沒話也要找出話來“硬寫”,居然累積了數(shù)萬字。明代作品,則主要通讀了早期南戲的明刊本和《六十種曲》等。讀《琵琶記》時(shí),按《史》《漢》相同內(nèi)容作比較的方式,把最早的版本與明代通行的版本作了細(xì)致的比勘,發(fā)現(xiàn)版本的差異,其實(shí)是接受與重構(gòu)的結(jié)果,于是找到了畢業(yè)論文的題目。

這般獨(dú)自學(xué)習(xí),其實(shí)很快樂。我每個(gè)學(xué)期至少寫兩篇小文章,抄正了,寄去美國。半個(gè)月寄達(dá),再過半個(gè)月后得回信,聆聽教誨。有一次先生回信時(shí)順手用了杭大介紹信的背面,我保存了下來。

近來聽馬大康兄說起,才知道他們那時(shí)嘻笑著稱我是“遙控生”。

難怪那時(shí)我會(huì)聽到許多徐先生的怪故事,而且都是別人主動(dòng)講給我聽的!也許大家是在委婉地提醒我,跟著這樣的先生,實(shí)在是受委屈?也許是看著我這傻大個(gè)懵懂無所覺知,對我深含同情與憐憫?再或是帶著嘲弄的口氣,想看我這“西洋鏡”?

但我心既定,便不會(huì)在意別人說什么。我只是在心底里反復(fù)地問自己:

這些故事中,作為主角的徐先生本人,到底是怎么想的?他看問題的邏輯基點(diǎn)是什么?他的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?是他完全不合于群,還是“眾人皆醉吾獨(dú)醒”?他還有多少與別眾不同之處?他究竟走過什么樣的路才來到這里?我該學(xué)他么,會(huì)如齊白石所說的,“學(xué)我者生,似我者死”?

——這些都是夜深人靜之時(shí),在我腦海中冒出來的問號。它們?nèi)諒?fù)一日地回蕩著,深深地刻蝕在記憶之中。

三

在讀研之前,我以為做古代研究的老師,每天都鉆在發(fā)黃的故紙堆里,所思所想亦多屬“冬烘”,不諳世事。

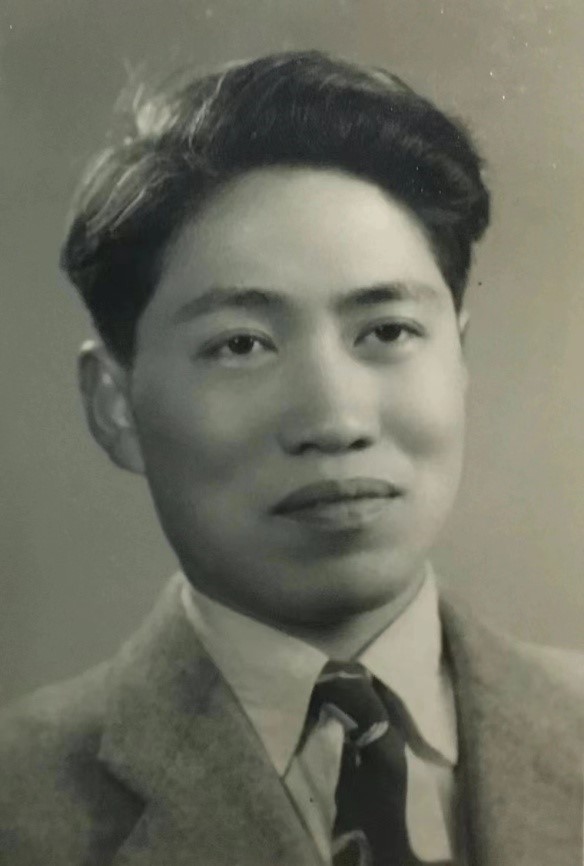

讀研之后,才知道徐先生畢業(yè)于浙江大學(xué)英文系,精通英國文學(xué),能讀外文原版書,會(huì)彈鋼琴,愛唱昆曲,擅寫新詩,年輕時(shí)喜歡穿西裝背帶褲……強(qiáng)烈的反差,讓我目瞪口呆。

年輕時(shí)的徐先生,十分洋氣。

先生說,他在1943年考入浙大中文系,聽了一堂繁征博引的《莊子·逍遙游》之后,就與《牡丹亭》女主角有了同感:“依注解書,學(xué)生自會(huì)。”于是第二年就轉(zhuǎn)到了英文系。此后讀英詩,寫新詩,如魚得水。他用英文寫了畢業(yè)論文《詩的主觀和客觀》(Poems:Subjective and Objective)。論文以勃朗寧(R.Browning)的長詩《指環(huán)和書》作為評論的起點(diǎn)。他覺得勃朗寧的戲劇詩屬于“客觀的詩”,與王國維《人間詞話》所說的“無我之境”異曲同工。

1947年從浙大畢業(yè)后,先生經(jīng)夏承燾介紹,在省立溫州中學(xué)教英語,先教初中,后來教高中。英語之外,也教語文,并一度與化名張嘉儀的胡蘭成做了同事,過從甚密。胡對中外文史哲都很有修養(yǎng),在胡的影響下,先生看了不少佛經(jīng)。

之江大學(xué)時(shí)的合影,左二、左三為夏承燾、王季思。

1949年,先生調(diào)入溫州師范學(xué)校,當(dāng)了中文老師。

1954年春,因夏承燾等師長的運(yùn)作(《天風(fēng)閣學(xué)詞日記》:“夕,[吳]天五來,謂徐步奎是不易才,當(dāng)爭取其來師院。”),先生調(diào)入浙江師范學(xué)院。——這所學(xué)校在院系調(diào)整時(shí)從浙江大學(xué)拆出,1958年重組,改名為“杭州大學(xué)”,1998年又重新回到浙江大學(xué)。

徐先生是調(diào)入之后,才開始正式發(fā)表學(xué)術(shù)論文的。第一篇論文是《論〈西廂記〉》,發(fā)表在《光明日報(bào)》1954年5月10日的《文學(xué)遺產(chǎn)》專欄里。

徐先生是浙江東陽人。東陽與諸暨南部相接,兩地風(fēng)氣相近,所以他是典型的“山地越人”性格:為人實(shí)在,不作虛語;耿介狂狷,特立獨(dú)行;是非黑白,界限分明。對于吳人式圓滑婉轉(zhuǎn),非不知也,乃不為也——所以他的弟子也以耿介者居多。

東陽人的根性,英文系的底子,讓他面對中文系的事務(wù)時(shí),與“正統(tǒng)中文人”格格不入。

徐先生多次說:“我這個(gè)人很好說話的。”他的意思是別人難說話。我點(diǎn)著頭,心想:您是不知道別人怎么說您很難說話的呵。

徐先生說:“你必須守時(shí),約定的時(shí)間,不可遲誤。”說到這里,他又呵呵一笑,說:“當(dāng)然,我會(huì)等你的。”他的意思是別人未必會(huì)這樣。我從此記住了現(xiàn)代禮儀的要求。

徐先生說,你不要太相信書上的話,別人的話,哪怕他自己說的,也不一定靠得住。我點(diǎn)頭謹(jǐn)記。我知道他不是對人不信任,而是人之所言,因具體場景不同,其表達(dá)方式與真實(shí)含義之間存在著差異,不能只按照字面去解釋。

徐先生總是把他的觀點(diǎn)擺在十分明晰的位置,開口就是 “我與你不同”,甚至說“我與你完全不同”!

1988年夏天,我與廖可斌兄在泉州參加學(xué)術(shù)會(huì)議(他當(dāng)時(shí)是博士二年級),我們倆中間“溜會(huì)”去爬山(徐先生說:有些發(fā)言沒必要聽!)。我們交換了對徐先生的印象,可斌也大有同感。他舉例說,午餐時(shí),他開玩笑說:“徐先生,今天我與您一樣了:餐后刷了牙。”先生馬上說:“我與你完全不同:我是每次餐后都刷牙的!”

80年代后期,與博士生廖可斌

我想起諸暨話說某事“橫直”如何,直接轉(zhuǎn)成普通話,就是“一定”如何,其實(shí)原意是“很大可能”會(huì)如何,只是那樣說就太啰唆了。這種方言語詞的轉(zhuǎn)換,使含義在不知不覺中發(fā)生了細(xì)微的變化,讓聽?wèi)T普通話的人很不習(xí)慣。徐先生說“完全”,大約是如諸暨普通話所說的“一定”吧?

當(dāng)然,徐先生不會(huì)不知道這些差異,但依然我行我素。他甚至故意讓自己的傾向表現(xiàn)得更明顯一些。在世俗社會(huì)中,我們都主張說話要留有余地,但在學(xué)術(shù)領(lǐng)域,這種圓滑的兩面討好的做法,會(huì)讓討論失去意義。所以,除非不介入,既然介入,就得表明立場!

學(xué)弟樓含松說:熟悉徐先生的人,經(jīng)常會(huì)聽他說兩句話:“我不同意你的觀點(diǎn)!”“我不知道。”有一次,徐先生毫不客氣地指出:“你的文章,‘也許’‘可能’用得太多了,既然自己都沒有把握,為什么還要寫出來呢?”

日本神奈川大學(xué)的鈴木陽一教授,1990年代曾跟先生學(xué)習(xí)一年,他說:我有時(shí)介紹日本學(xué)者的看法或提出自己的意見。他的回答一般只有四種:“我同意。”“我不同意。”“我不知道。”“我沒有根據(jù),不能說。”

那時(shí)徐先生常常有“大煞風(fēng)景”之舉,始終不見有所改變。

他在1980年代初就寫了一篇關(guān)于湯顯祖與梅毒的論文,指出隨著中西交流,梅毒傳入中國,湯顯祖因此得病,“病患給他帶來的苦痛經(jīng)驗(yàn),影響了他的詩文戲劇創(chuàng)作”。這內(nèi)容有些聳人聽聞呵!直到20年后,文章才在《文學(xué)遺產(chǎn)》上發(fā)表(2000年第1期)。有學(xué)者咄咄稱怪:你們徐先生,畢生學(xué)術(shù)得益于湯顯祖,也不替他遮一下!(這是怕別人說湯顯祖不檢點(diǎn)呢!)

早在1956年,中國劇協(xié)組織討論《琵琶記》,共有一百七十余名學(xué)者參加,總體上是肯定此劇的成就,他卻是會(huì)上僅有的三位反對派主將之一。會(huì)議結(jié)束作總結(jié)時(shí),在王季思老師的批評下,他才退讓說自己對此劇仍需要做深入了解,但又堅(jiān)持認(rèn)為別人的觀點(diǎn)還不能解釋他質(zhì)疑的邏輯。

事實(shí)上他對學(xué)術(shù)的這種態(tài)度,貫穿終生。他在許多學(xué)術(shù)問題上都與主流觀點(diǎn)很不一樣。

例如50年代以后,人們總愛引用列寧的話:“王安石是中國11世紀(jì)的改革家。”徐先生卻說:“列寧沒有研究過中國的宋史,引列寧的話來論定王安石,有什么意義呢?”

再如1960年代初,他與侯外廬(時(shí)任中國科學(xué)院歷史二所副所長)展開學(xué)術(shù)爭論,中共中央宣傳部副部長周揚(yáng)同志要他據(jù)侯的觀點(diǎn)修改《湯顯祖集》前言,他不肯。此集在1962年出版時(shí),一書兩“前言”,觀點(diǎn)存分歧,成為奇觀。

80年代初,某市有“衙內(nèi)”依仗父勢,多次在別墅家中強(qiáng)奸、輪奸女青年,在“嚴(yán)打”中受到懲處,社會(huì)輿論拍手稱快。但先生認(rèn)為其父也有縱子為惡之責(zé),于是在出席全國人大會(huì)議期間,以人大代表身份遞交了議案,要求追究有關(guān)官員的關(guān)聯(lián)責(zé)任。雖然沒起到作用,他卻覺得自己做得對,很有必要,逢人便說——也和我說過多次。

62級系友賀圣謨說:我不止一次在不同場合聽徐先生說過自己是個(gè)“荒謬”的人。

2001年,紀(jì)念先生從教五十五周年,在會(huì)議最后一場,先生致答辭,就自嘲說“我是個(gè)搗亂分子”。

因?yàn)樗偸翘羝饘W(xué)術(shù)的紛爭,十分噎人,讓人無奈,完全沒有老先生身上常見的那種“溫柔敦厚”。

2001年,杭州。左起:張夢新、黃仕忠、廖可斌、黃子晉與徐先生合影

其實(shí)先生并無成見,只是奉“理性”為準(zhǔn)則,強(qiáng)調(diào)務(wù)實(shí)求真,唯真理是求。

他認(rèn)為學(xué)術(shù)研究,不過是“實(shí)事求是”而已。所以他對別人質(zhì)疑他發(fā)表湯顯祖與梅毒的文章,大惑不解,認(rèn)真地說:“我有證據(jù)呀!”——他無論如何也想不到這和“為尊者諱”有關(guān)系,而他原是在學(xué)術(shù)領(lǐng)域懷疑一切“神明”的存在的呵!

所以,世界很現(xiàn)實(shí),先生太天真;他愈到晚年愈見赤子之心,別人卻說:您已德高望重,怎可罔顧世情?

……

四

漸漸地,我能理解先生的這些“怪”,而這些“怪”卻慢慢變得“不怪”了。

依傳統(tǒng)觀念,為人要圓潤,觀點(diǎn)要擺平,說話要周全,若有棱角,便不妥帖。徐先生雖然做傳統(tǒng)文化研究,實(shí)際則屬于“現(xiàn)代派”,其行事符合國際潮流,卻與世俗格格不入。

他認(rèn)為,作為導(dǎo)師,要對學(xué)生的學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)。每次見面,必問我有什么問題,讀書有困難否,但從來不問我的家事及情感問題。

或許是受西方觀念影響,他對人際空間距離較為敏感,通常不會(huì)請人到家里去。那時(shí)他的居室狹窄,上有高堂,下有二子,外人進(jìn)出,著實(shí)不便。他沒讓本科同學(xué)進(jìn)家門,原因亦在于此。而姜先生那時(shí)年近八十,只師母在旁,居室稍寬,喜歡學(xué)生前去,因?yàn)槟贻p人會(huì)帶來活力。所以兩者不能簡單比附。

不僅如此,徐先生自己也是不輕易進(jìn)別人家的門的。據(jù)我的老同學(xué)、浙大方一新教授回憶,有一次徐先生突然來他家,就站在門口(請他進(jìn)來,他不肯),扶著門框說:“你們第一本書不錯(cuò),但再出書就應(yīng)該有所拓展,不能還是那樣寫了。”當(dāng)時(shí)先生年過七旬,專門爬上六樓,為的是告誡這對年輕的學(xué)者夫婦,卻連門也沒進(jìn)。

我是學(xué)校“中長跑隊(duì)”和籃球隊(duì)的,身高體壯,曾幫助許多老師搬過家。但我前后跟隨先生四年(包括工作一年),他從來沒為家事而找過我。唯一的一次,是他老母親骨折住院,醫(yī)院電梯檢修,先生讓我找?guī)讉€(gè)同學(xué)幫忙抬去做X光拍片。我們到醫(yī)院時(shí),離約定時(shí)間還有不到十分鐘。一眼看見先生站在病房門邊的走廊上,腳下放著一個(gè)黑色人造皮革提包,雙手捧著一本線裝書。看見我們到了,他趕緊合攏書本,說:“啊,對不起,醫(yī)生說可能還要晚幾分鐘。——你們帶書了沒有?”事后,他記下了幾位同學(xué)的姓名,他把新出的著作,每人送了一本。

徐先生有兩位公子:長子禮楊,學(xué)數(shù)學(xué),在美國獲得博士學(xué)位;幼子禮松,學(xué)物理,北大畢業(yè)。先生不像傳統(tǒng)家長,“養(yǎng)兒防老”,一定要留個(gè)兒子在身邊,而是任他們自由發(fā)展。他認(rèn)為兒女不是父母的附屬品,有獨(dú)立的人格,可以自由選擇自己的人生道路。

1985年前后的全家福(前排左一為大兒媳)

那時(shí)沒有電話,徐先生說有事要找他,就在晚上七點(diǎn)之后,因?yàn)檫@時(shí)晚飯已吃完。我在門口一探頭,師母就微笑著來打招呼,讓我稍等,先生換了鞋出來,就帶我往黃龍洞散步。

徐先生喜歡散步和爬山。如果在夏天,他更喜歡游泳,只是我從沒跟他去過,也不敢想像與他裸裎相對的樣子。

外地學(xué)者來,先生從不叫他們到家里去。

學(xué)弟樓含松說:“在徐先生家,我經(jīng)常遇到這樣的情形:正在與徐先生討論學(xué)術(shù)問題的時(shí)候,有人敲門,徐先生總是快步走到門前,打開一條縫,問來人有什么事?不管是熟人還是生客,只要沒特別重要的事情,徐先生一般不會(huì)讓人進(jìn)門,就隔著紗門,簡單將事情說完,道聲再見,隨手就將門關(guān)了。”

我碩士畢業(yè)答辯時(shí),請了復(fù)旦大學(xué)李平教授做主席。李老師說:“你們徐先生,早上五點(diǎn)鐘就來叫我去爬山!”

答辯前,我去見先生。先生說了一些要注意的事情,然后寬慰我,也是感慨:“不用擔(dān)心,會(huì)過的。我不太同意刁難學(xué)生的做法,卡住了,過半年還得再來一次,大家都麻煩,何必呢!”

先生這話讓我心中大定,其實(shí)我也沒擔(dān)心出問題。那時(shí)有一種莫名的自信,以為自己對《琵琶記》的解讀,以版本比較為基礎(chǔ),用了接受美學(xué)的思路,對材料、觀念、歷史過程以及人情物理都有所考慮,然后提出己見,這肯定符合先生的要求。因?yàn)橄壬f過,能“自圓其說”就可。

后來我才意識到,我對《琵琶記》的這種“肯定派”的解讀,與徐先生當(dāng)年作為“否定派”的主將,天然就是沖突的。那時(shí)學(xué)生與答辯委員的觀點(diǎn)相左,就曾引發(fā)過不少“事故”,何況與導(dǎo)師觀點(diǎn)直接相左!旁人都替我捏了把冷汗,我卻木然無知。難怪李老師意味深長地說了句:“黃仕忠,你呀!”

徐先生從不鼓勵(lì)我去拜見學(xué)界前輩,除非有事。他說,大家都忙,不要無端去打攪;真想了解,就去讀他的書。

1985年冬,譚帆兄從滬上來,讓我?guī)グ菀娦煜壬N覀z到了先生家門口,先生說“稍等”,換鞋出門,讓我們隨著他走。過了馬路,走到校園內(nèi),先生說:你有什么要問的?譚帆急中生智,想出三個(gè)問題。先生說:第一個(gè)問題,我沒有研究。第二個(gè)問題,你的說法本身已經(jīng)回答了你的問題。第三個(gè)問題,我完全不同意你的看法……說完,前面已是譚兄住的杭大招待所,于是道別。譚帆說,他原是禮節(jié)性拜訪,就見見老先生,寒暄幾句,猝不及防之下,出了一身冷汗。

對于先生的問答風(fēng)格,很多學(xué)者都說有同樣的感受。

我?guī)熜粥嵣袘椪劦剿?990年3月去杭州組稿,可斌兄告訴他,此前不久,有一位外地學(xué)子慕名去見徐先生,甫一見面,徐先生劈頭就問:“有何見教?”該生訕訕地說只是想見見他。徐先生說:“那你現(xiàn)在見過了,可以走了。”順手拿起書看起來。

1986年秋,我到了廣州,發(fā)現(xiàn)廣東人說請人“吃茶”,其實(shí)就是吃飯,但不在家里請,而在館子里。只有極為親近且與家人也熟悉的人,才會(huì)請到家中吃飯。當(dāng)然,現(xiàn)在南北各地都是這樣了。徐先生的許多做法,在今天已屬平常,當(dāng)年卻是讓“友邦人士,莫名驚詫”(借用魯迅名言)!

再后來,我慢慢聽到了許多認(rèn)可徐先生的聲音。更有意思的是,大多卻是拿徐先生為基準(zhǔn)來說其他老師的不是,令我哭笑不得。

系辦老師說:你們徐先生其實(shí)蠻好說話的,行就行,不行就不行,答應(yīng)了就一定會(huì)做到。

系辦公室的工作人員,最怕的是模棱兩可,因?yàn)闊o所適從。系辦承諾的事,事后沒做到,徐先生會(huì)很不高興,但系辦愿意“認(rèn)栽”;有些先生當(dāng)面答應(yīng)得好好的,過后卻忘了,還不能與他“理論”,因?yàn)樗f根本就沒答應(yīng)過!

有一次,我看到徐先生在系辦有說有笑,那樣子真的“很好說話”,讓我差點(diǎn)驚掉了下巴!

系辦老師又說:你們徐先生最講原則,每一分錢都算得清清楚楚。

——我知道他們是在說有些老師愛占小便宜。徐先生認(rèn)為,合理的報(bào)賬,哪怕一分錢也該算清;不合理的,再多他也不取。

系友賀圣謨憶道:寧波師院曾請徐先生做兼職教授,要奉寄酬勞,徐先生說:“不曾上課,自然不能收受兼職費(fèi),作為知識分子,這點(diǎn)覺悟還是應(yīng)當(dāng)有的;若你們定要寄錢來,只好從郵局原封退回,那樣大家都麻煩了。”

許多學(xué)者當(dāng)面對我說:

你們徐先生評學(xué)術(shù),對就是對,錯(cuò)就是錯(cuò),有一分就講一分,從不含糊其辭,不怕指名道姓,也不管對方官位、影響高低。

——據(jù)我所見,先生論太史公生年,力主王國維,反對郭沫若;當(dāng)時(shí)觀堂屬“遺老”,鼎堂譽(yù)正盛。

你們徐先生最好說話,連本科學(xué)生指出問題,有一毫可取,都照錄于書,還表感謝。

——我所見有二例。一是考太史公生年,79級一位本科同學(xué)的觀點(diǎn),被先生收錄于書中。二是先生批評一些戲曲,主人公明明是福建泉州人,自報(bào)家門時(shí)偏要說是光州人。我博士同學(xué)鄭尚憲是福建人,讓我轉(zhuǎn)告先生:福建人多系河南移民后裔,習(xí)慣自稱光州人,乃不忘根本之意。先生在文章結(jié)集時(shí),便據(jù)此作了修訂,并注明來源,復(fù)贈(zèng)書以表感謝。

有77級同學(xué)說,你們徐先生的課,最突出的特點(diǎn)是決不盲從,不相信所謂權(quán)威,凡事都有自己的看法;他多次讓我們刪改教科書上的文字,從此我才知道,原來教科書也是不可信的。

……

很多人說,你們徐先生對學(xué)術(shù)的態(tài)度,與流行的風(fēng)氣大不相同,令人感佩。聽到那許多贊美的話語,我作為學(xué)生,深感“與有榮焉”。

驀然發(fā)覺,前面所舉的種種“怪事”,到了新世紀(jì),早已是“日常操作”了。

如此說來,徐先生的“怪”,是他的思想與行為,“超前”了這個(gè)社會(huì)至少二十年,并且很早就與“國際接軌”了。只是那時(shí)改革開放的車輪剛剛啟動(dòng),舊有的思想、舊有的觀念、舊有的習(xí)慣仍頑強(qiáng)地占著主導(dǎo)地位,人們才會(huì)覺得徐先生的“怪”不可理喻吧。

2001年10月在杭州與先生的合影

五

我很好奇,先生的學(xué)術(shù)之路是怎樣的,他究竟是怎么做出這樣一套學(xué)問來的?

也許這一切,要從“浙大英國語言文學(xué)系”說起。

我們已經(jīng)無法知道,當(dāng)年在英文系,年輕的徐朔方究竟讀過哪些西方著作,對西方文化與文學(xué),究竟理解到什么程度。從他以學(xué)術(shù)求真、強(qiáng)調(diào)邏輯思維的做法中,我嗅到了類似王國維的某些氣息。王靜安深受康德、叔本華影響,將學(xué)術(shù)視為求真。日本學(xué)者狩野直喜說,“正確理解西洋的科學(xué)研究方法并用于中國學(xué)問之研究,是王靜安所以成其為卓越學(xué)者之故”。徐先生出身英文系,做中國古典的學(xué)問,庶幾近之。

先生說,他對新詩的喜好,遠(yuǎn)超舊體詩。他的新詩,又有著英倫詩人的影子。他對外國文學(xué)的喜愛,更是貫穿終生。有次他外出開會(huì),我見他那不大的手提包里,就裝了一本狄更斯的《大衛(wèi)·科波菲爾》中譯本,很厚,頗沉。

徐先生比夏承燾、王季思先生晚一輩。雖然在1947年已大學(xué)畢業(yè),但當(dāng)時(shí)并無著述;他是到50年代才成為學(xué)者的,路子與老師們明顯有異。

徐先生比吳熊和、蔡義江老師又高了半輩。他與這些50年代培養(yǎng)的學(xué)者,路子也不一樣。

在1980年代的學(xué)術(shù)大廈里,徐先生處于“夾層”的位置:上不搭邊,下不相同,別樹一幟。

當(dāng)時(shí)“文革”剛結(jié)束,老一輩日漸凋零,幸存者中,頭腦清晰且能做研究的,寥若晨星。老杭大的知名學(xué)者,任銘善、胡士瑩已經(jīng)去世,詞學(xué)大師夏承燾居北京,已不能寫作(1986年去世);墨學(xué)大家王煥鑣(駕吾)仍擔(dān)任系主任,但已經(jīng)不上課,而且在1982年就去世了。只有姜亮夫先生(1902-1995)作為老一輩的代表,仍然在第一線,并將學(xué)脈延續(xù)到了90年代初。

徐先生很恭敬地稱王季思先生為老師,但他其實(shí)并不曾跟王先生學(xué)習(xí)過。先生自己說:“王季思是我的老師,不過,我沒有做過他的學(xué)生,我只是在大學(xué)時(shí)聽過他一次關(guān)于‘比興’的演講。”(據(jù)師弟徐永明記錄)

1950年前后的王季思先生

我的同事董上德教授,早年親炙于王季思先生,曾從王先生那里聞聽許多舊事。他說:王、徐二人是通過楊笑梅認(rèn)識的。楊是王先生在浙大時(shí)的學(xué)生,又是溫州同鄉(xiāng),王先生對其才華甚是欣賞,指導(dǎo)她做《牡丹亭》的注釋。楊、徐結(jié)縭,王先生才認(rèn)識了外文系畢業(yè)的徐朔方。

徐先生讀大學(xué)時(shí)從中文系轉(zhuǎn)到了英文系,畢業(yè)幾年后再跨回中文系,他其實(shí)是一個(gè)“自學(xué)成才”的學(xué)者。——有意思的是,他的老師夏承燾就是“自學(xué)成才”的;前面提到的沈文倬先生,則是“自學(xué)成才”的禮學(xué)大師。

徐先生說他很慶幸,從1954年調(diào)入高校教書,沒有做過助教,不必因“對導(dǎo)師的衷心敬仰或是出于世俗得失的考慮”而“放棄自己的獨(dú)立思考”;“大樹底下好遮蔭”,但“濃蔭底下長不成茁壯的幼樹”,“作為新手,三四年內(nèi)我教遍了大學(xué)中文系的全部文學(xué)課程”(據(jù)查他講過教育實(shí)習(xí)、兒童文學(xué)、現(xiàn)代文選及習(xí)作、外國文學(xué)等;并一度擔(dān)任外國文學(xué)教研室副主任),這“逼使我涉獵了比我的專業(yè)遠(yuǎn)為廣闊的范圍”。

不僅如此,他認(rèn)為自己做學(xué)術(shù)研究,只是一個(gè)“誤會(huì)”。他說,“我得坦率地承認(rèn)我從來無意于研究,而有志于創(chuàng)作”。他的目標(biāo)是做一名詩人,年輕時(shí)寫過很多新詩。調(diào)入浙江師院時(shí),自填專長,是“發(fā)表過一些新詩”(據(jù)其檔案)。他說“我要承認(rèn)我的任何一篇論文都沒有像我寫作《雷峰塔》時(shí)那樣認(rèn)真,它占用了我一生中最好的歲月”。所以他在《徐朔方集》第五卷設(shè)有“創(chuàng)作編”,收錄了隨筆集《美歐游蹤》和新詩集《似水流年》(長詩《雷峰塔》也在其中)。

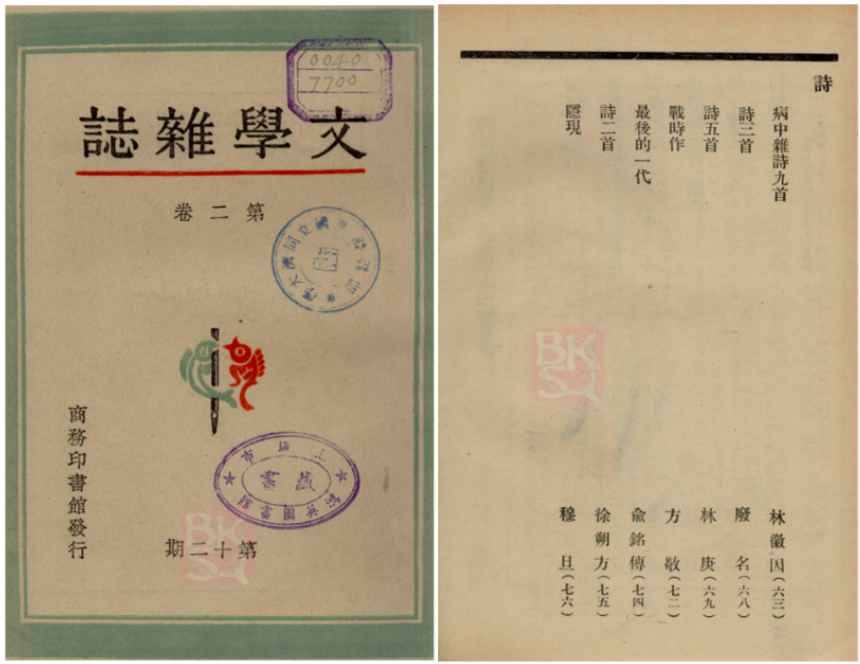

人們或許不怎么把他這些話當(dāng)真。近二十年來,有兩句詩“我們相愛一生,一生還是太短”,深受年輕人喜愛,流傳頗廣,許多人將之置于沈從文名下,其實(shí)這是徐先生的詩,發(fā)表在1948年《文學(xué)雜志》第二卷第十二期。

先生曾說,“幾首小詩,1948年承廢名先生介紹,發(fā)表于朱光潛主編的《文學(xué)雜志》”。在同期雜志上,有徐朔方的兩首詩,列在林徽因、廢名、林庚之后,穆旦之前。這幾位都是新詩史上的名家,卻無人注意到其中的青年詩人徐朔方。

這“詩二首”,其實(shí)是陳子善先生首先發(fā)掘出來的(2018年3月24日《文匯報(bào)》筆會(huì)),稍后復(fù)旦楊新宇老師注意到徐詩成了沈作(文載2018年4月2日《文匯讀書周報(bào)》),廖可斌兄另撰專文作了澄清(見2022年7月30日《中華讀書報(bào)》)。

我想,徐先生對英國文學(xué)的修養(yǎng)和他的新詩創(chuàng)作,讓他對中國傳統(tǒng)文學(xué)有一種獨(dú)特的感觸,而這是從事文學(xué)研究最重要的素養(yǎng)之一。正如他自己所說,“文學(xué)就是文學(xué),原沒有古今中外之分”。

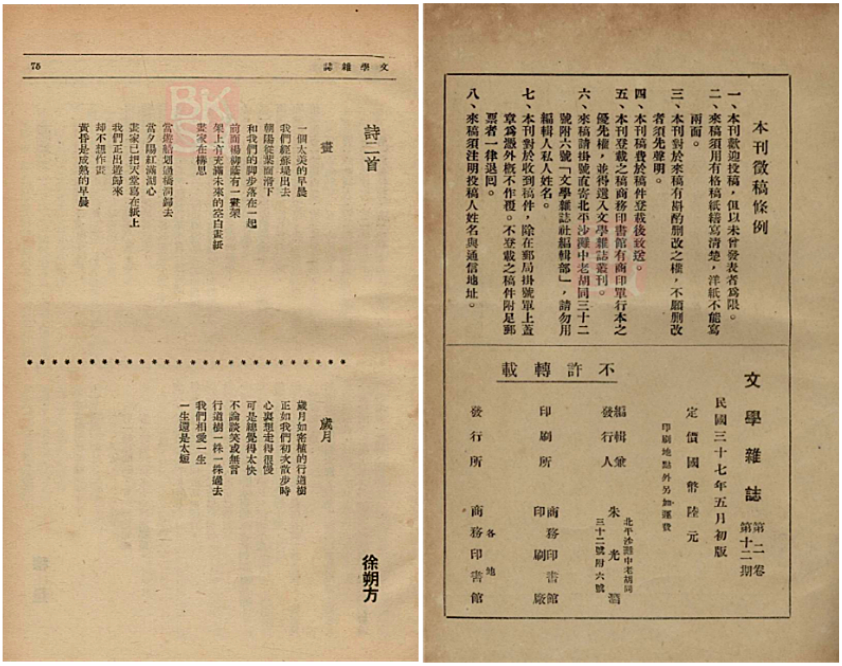

我查看徐先生早年的論文,從他而立之年開始,數(shù)年之間,爆發(fā)式地連續(xù)發(fā)表了多篇戲曲研究論文。1956年7月,他將這些文章結(jié)集為《戲曲雜記》,由上海古典文學(xué)出版社出版。這一年他34歲。

此書共收錄八篇論文。據(jù)文末所記,最早一篇即《論〈西廂記〉》,不僅初稿寫于1952年12月,刊載也是最早的:1954年5月10日《光明日報(bào)》;其次是《湯顯祖和他的傳奇》,初稿寫于1953年5月,刊于次年,接著是《雜劇趙氏孤兒大報(bào)仇》,1953年10月寫成。最晚一篇是《洪昇和他的〈長生殿〉》,署“1956年3月?lián)f稿改寫”。全書共111頁。這是新中國成立之后最早的新撰戲曲研究論文專集之一,1957年3月第二次印刷,1958年5月第三次印刷。

因?yàn)檫@些論文與專集,1956年,他從外國文學(xué)教研室轉(zhuǎn)到了古代文學(xué)教研室,直接接受他的老師、教研室主任夏承燾的領(lǐng)導(dǎo),從此以中國古代文學(xué)研究者的身份,為世人所知。

我查這一時(shí)期新刊戲曲論著,有王季思《從〈鶯鶯傳〉到〈西廂記〉》(1955.9)、錢南揚(yáng)《宋元戲文輯佚》(1956.12)、任二北《唐戲弄》(1958)、周貽白《曲海燃藜》(1958),趙景深《元明南戲考略》(1958)和《讀曲小記》(1959),等等。以上學(xué)者的著作,一部分工作是1949年以前完成的。徐朔方是王老師之后的第二位結(jié)集者,但都是新撰論文,也是其中唯一的青年學(xué)者。

當(dāng)時(shí),剛剛經(jīng)歷了大學(xué)院系調(diào)整和知識分子思想改造運(yùn)動(dòng),政府倡導(dǎo)以馬克思主義思想指導(dǎo)學(xué)術(shù),一些老教授提出“三年不讀線裝書”,騰出時(shí)間來研習(xí)馬恩著作。只是這些舊學(xué)根底深厚的學(xué)者,想要掌握馬列新思想,并運(yùn)用到文學(xué)研究之中,不是短時(shí)間就能做到的。

這是一個(gè)全新的時(shí)代,胡適之流的“煩瑣考證”正受到猛烈的批判,人們迫切希望用新方法、新視角,按新的政治標(biāo)準(zhǔn)來揭示古代作品的意義與價(jià)值,來批判地繼續(xù)遺產(chǎn),并創(chuàng)造出一種新的論文寫作范式,來承載這個(gè)時(shí)代的思想與學(xué)術(shù)。

我讀50年代的戲曲研究論文,老學(xué)者所寫的新文章,多為“漫談”式寫作(多題作“漫談”“談?wù)劇保扔脦拙湓捥岢鰡栴},然后擺出一二三點(diǎn)意見,就構(gòu)成一篇論文,給人的感覺頗是單調(diào)。

用新觀念、新方法撰寫戲曲論文比較出色的,當(dāng)推王季思先生。他在1954年發(fā)表了《關(guān)漢卿和他的雜劇》(載《人民文學(xué)》本年4月號),用新的視野高度評價(jià)這位斗士式戲劇家,揭示《竇娥冤》等雜劇反抗黑暗時(shí)代的內(nèi)容與精神,這為此后的研究定下了基調(diào)。1958年10月關(guān)漢卿被推舉為“世界文化名人”,這篇文章起了重要的作用。夏承燾教授對好友王季思的論文寫作十分贊賞,以為是自己想做而沒能做到的。事實(shí)上王先生在整個(gè)50年代也只寫了幾篇這樣的論文,其中還包含為校注本《西廂記》《桃花扇》新寫的兩篇前言。

在這樣的背景下,年輕的徐朔方脫穎而出,成為戲曲研究領(lǐng)域一顆璀璨的“新星”。人民文學(xué)出版社邀請他為戲曲名著作校注,他很快就完成了《牡丹亭》(與妻子楊笑梅合著,1958年4月)、《長生殿》(1958年5月)二書的校注。

這樣,中國古代四大名劇的權(quán)威校注本,他與王季思老師各占兩部,從1950年代到如今,影響了千百萬的讀者。但王注《西廂記》是在1940年代完成的,《桃花扇》則是與學(xué)生蘇寰中合作的;徐朔方雖說有太太楊笑梅的協(xié)助,其實(shí)幾乎是獨(dú)力擔(dān)當(dāng)?shù)模ó?dāng)然,王季思、夏承燾、任銘善、蔣禮鴻等人都提供過材料或修訂意見)。

與此同時(shí),他還完成了《湯顯祖年譜》(1956年初稿;中華書局,1958年11月)。繼之又完成了《湯顯祖集》中詩文部分的整理(中華書局,1962)。

這些成績,在那個(gè)時(shí)代,可謂達(dá)到一個(gè)學(xué)者的極致了。但在徐先生自己看來,這只是擁有了一個(gè)良好的基礎(chǔ),便于多向拓展而已。

1963年,他寫下了《湯顯祖與莎士比亞》一文,展開了他的“世界文學(xué)”視野。囿于當(dāng)時(shí)的形勢,該文一直沒拿出來,直到“文革”過后,才發(fā)表在《社會(huì)科學(xué)戰(zhàn)線》1978年第2期。1980年代之后比較文學(xué)熱潮興起,殊不知他已早著先鞭。

他發(fā)現(xiàn)小說《金瓶梅》里引用了李開先的《寶劍記》傳奇里的曲文,由此深入思考中國古代小說與戲曲的關(guān)系,認(rèn)為兩者“同生共長,彼此依托,關(guān)系密切”。

在“文革”期間,學(xué)術(shù)凋零,到處皆為“禁區(qū)”,他無奈之中,積極尋覓尚可涉足的新領(lǐng)域,展開了對《史記》《漢書》的研究,到80年代初,在為學(xué)生開設(shè)了幾次選修課之后,他將研究成果結(jié)集出版為《史漢論稿》(江蘇古籍出版社,1984年)。

即使在“文革”中,有一次他在給工農(nóng)兵學(xué)員上課,談到學(xué)術(shù)討論時(shí),也強(qiáng)調(diào)要有“思想自由”,他說:“學(xué)術(shù)交流不自由,就相當(dāng)于李玉和——戴著手銬腳鐐跳舞!”(據(jù)趙延芳老師的回憶)

1983年秋,他赴美國訪學(xué)一年,在得以完成他系列性的晚明曲家年譜的同時(shí),通過與漢學(xué)家韓南等人的交往,加快了小說研究的征程。——有意思的是,赴美前,他特地開設(shè)了一學(xué)期“英詩選”選修課,用英語講授,逼得自己撿起一丟多年的英語口語。中文系老師開英詩課,在當(dāng)時(shí)是很新鮮的事,據(jù)說效果挺好。

他是當(dāng)時(shí)《金瓶梅》研究的引領(lǐng)者,進(jìn)而提出中國小說戲曲“世代累積型”創(chuàng)作特點(diǎn),撰寫了一系列研究論文。

他經(jīng)常和我說,“小說戲曲不可分開”,“戲曲小說應(yīng)當(dāng)打通了來研究,雙軌并行”。他本人早就是如此踐行的了,可惜我個(gè)人能力有限,勉強(qiáng)承繼得“戲曲”一支。

今天的學(xué)者,最佩服的是他的《晚明曲家年譜》,驚艷于他對文獻(xiàn)資料掌握之豐富、運(yùn)用之嫻熟。但縱觀50年代的學(xué)術(shù)史,徐先生最初得到學(xué)界的認(rèn)可,其實(shí)是緣于他對古代戲曲作品思想內(nèi)容的解讀和評論。

從思想根源而言,也是有跡可循的。他喜愛新詩,明顯可見受到“五四”新文化運(yùn)動(dòng)的深刻影響;他年輕時(shí)就向往延安,“那時(shí)千百萬青年都有過對它的憧憬”,故取名“朔方”;他在大學(xué)里讀英國文學(xué),寫革命詩篇,關(guān)心“時(shí)事和現(xiàn)實(shí)”,雖然不免是“近于政治口號而缺少藝術(shù)性”。他自謙“只會(huì)空想而艱于行動(dòng)”,但同情共產(chǎn)主義,追求思想進(jìn)步,在那個(gè)時(shí)代青年人中具有共同性,他對馬克思主義的閱讀與了解在此時(shí)已經(jīng)開始。(雖然在1950年代他并沒有加入中國共產(chǎn)黨,80年代初更以無黨派人士被推選為人大代表,但在人大代表任期結(jié)束后不久,他就正式加入了中國共產(chǎn)黨。)

我私下妄加猜測:馬克思主義來自西方,馬克思本人長期居于英國,馬、恩思想原是對西方文明的繼承與發(fā)展,因而必須對西方思想文化有所了解,才能真正掌握馬克思主義。徐先生從英文系畢業(yè),接受過西方學(xué)術(shù)的基礎(chǔ)訓(xùn)練,向往延安與對革命的憧憬,他年輕時(shí)就已經(jīng)積極理解、擁抱馬克思主義,所以在50年代初,他在接納、融會(huì)新思想方面有著明顯的優(yōu)勢。作為詩人對文學(xué)的敏感,兼以英國文學(xué)的基礎(chǔ),讓他很快掌握了新的觀念與方法,能嫻熟地用馬克思主義的思想來解讀、評價(jià)中國古代作品,于是在學(xué)術(shù)領(lǐng)域“脫穎而出”。

他的文章?lián)碛幸环N理論高度與邏輯力量,別具一格:老學(xué)者缺乏新思想,難以擺脫舊套路;新學(xué)者往往概念先行,機(jī)械套用,略顯生硬。當(dāng)時(shí)的年輕學(xué)者徐朔方,先是在戲曲評論方面樹立標(biāo)桿,繼之在文獻(xiàn)整理研究方面頗有作為,兩相結(jié)合,進(jìn)而提出一些具有前瞻性的重要命題。

如此這般,時(shí)至1980年代,徐先生把這個(gè)時(shí)期戲曲小說學(xué)術(shù)大廈的“夾層”做高做寬了。隨著民國過來的老輩學(xué)者凋零殆盡,這“夾層”隨后也就成了“頂層”。在杭大中文系,他與沈文倬、蔣禮鴻等1920年代出生的先生,是其中杰出的代表。曾經(jīng)的懷疑與嫉妒,奇跡般地轉(zhuǎn)換成神話般的仰望。這之后的“學(xué)術(shù)史”,需要變換成另外一種敘述視角了。

……

先生在1987年2月寫的詩中道:“不管生命在什么時(shí)候終結(jié),不管自然對我慷慨還是慳吝,只要我的腳跟還立在地上,已經(jīng)到達(dá)的都不是我的終點(diǎn)。”他的思考與寫作,直到跌倒再不能醒來,才告結(jié)束。丙戌年除夕的下午4點(diǎn)45分,先生在病床上停止了呼吸,享年84歲。

如今,先生離去已經(jīng)有十六個(gè)年頭,不久后就將是他的百歲冥誕。多日來,先生的身影總在我眼前閃現(xiàn),就像當(dāng)年我曾與他在夢境里相逢。

我又一次翻開他的《似水流年》,讀到了這首《往事》:

在秋夜里細(xì)聽三月的梅雨,

在夢境里尋覓過去的游蹤——

我串起過斷線的珍珠,

往事如輕煙,搖曳在風(fēng)中。

時(shí)為1941年12月,先生虛齡十九。

我十分喜歡結(jié)尾這兩句,就用做了本文的標(biāo)題。大約是因?yàn)檫@里“串起”來的那些“斷線的珍珠”,正是我在秋夜里尋覓到的“過去的游蹤”。

1990年代中期的某個(gè)秋日,與先生在黃龍洞前路上

主要參考文獻(xiàn):

徐朔方:《徐朔方集·自序》;《似水流年》及《自序》

樓含松:《清風(fēng)留古道,春雨憶初陽——懷念朔方師》

賀圣謨:《片斷思憶懷徐公》

——————————

【附記】我檢索電腦中的文檔,查到2001年7月1日我從東京寫給徐先生的一封信的底稿。末尾一段如下:

我計(jì)劃在十月間來杭州參加會(huì)議,恭賀您從教五十五周年。如果說我自己能夠在戲曲研究方面有些微的成績,那也都是由您當(dāng)時(shí)領(lǐng)著入門的緣故:在廣州使我開拓了眼界,但基礎(chǔ)其實(shí)都是在杭州打下的。

我想我稱不上是您的合格的學(xué)生,但您對學(xué)術(shù)的態(tài)度、你的學(xué)術(shù)方式、學(xué)術(shù)準(zhǔn)則,卻是我常常在心底里默念的;我心里時(shí)常想著當(dāng)時(shí)您對我說的一些話,跟隨在您身邊經(jīng)歷的一些事,雖然這些對您來說只是平常的,但對我來說卻是不同的,因?yàn)樗鼈冎苯佑绊懥宋业娜松蛯W(xué)術(shù)的抉擇,所以我把它們作為我自己的財(cái)富。

我覺得自己的性格與您有很大的差別,很難直接的仿效,所以更多地想著怎樣從精神上和理性方面去理解與把握,找到適合自己的方式;因而雖然具體的表現(xiàn)也許與您完全不同的,但在根子里,在骨子里,我以為我所有的,也仍是您的影響,您的影痕。

那次為參加徐先生從教五十五周年,我寫了一篇文章,記錄跟隨徐先生學(xué)習(xí)的經(jīng)歷與感受,修訂后題為《徐門問學(xué)記》,曾作刊載與推送。本次從新的角度記錄我所知道的徐先生,并努力與前一篇不相重復(fù)。

徐禮楊(先生長子):仕忠兄好,謝謝分享你的文章,帶來許多美好的回憶。有些許的補(bǔ)充:

一是我父親喜歡外國文學(xué)不假,“文革”時(shí),住在我母親學(xué)校宿舍,晚上在學(xué)校操場乘涼,總有許多人聽他講故事。從雨果,到大仲馬,從巴黎圣母院,到基督山伯爵,至今影響深刻。

二是我父親對鋼琴有種特別矛盾的感情。以前家里有架鋼琴,后來父親看見我特別喜歡,怕將來我不務(wù)正業(yè),就送人了。我兒子彈琴很好,每次和他聊起鋼琴,他總是勸我不要讓我兒子花太多時(shí)間在琴上。后來我給兒子買了架三角鋼琴,告訴他后,他再也沒有說什么。我母親去世后,他自己也買了架鋼琴。

我小時(shí)候,什么東西都學(xué)過,書法,繪畫,古文等,開始是強(qiáng)迫我學(xué),等我慢慢地有興趣時(shí),他說我已經(jīng)不可教了。理科,是我有興趣的,我父親也沒有辦法。上大學(xué)前和我長談過一次,大約就是在那個(gè)時(shí)候,他就有了將來要把他的藏書捐出去的念頭了。

我父親還有一個(gè)愛好,知道的人不多,就是西洋古典音樂。他收藏了不少膠木唱片,家里也有臺留聲機(jī)。唱片除了京戲,昆曲,就是古典音樂了。因?yàn)榉乓粡埑鸵獡Q一枚唱針,在當(dāng)時(shí)有點(diǎn)奢侈。每次聽留聲機(jī)是童年一大享受。至今,古典音樂也是我的最愛。

父親和王季思先生有很多書信往來,有相當(dāng)長一段時(shí)間,我是幫父親取信的,我知道。父親母親結(jié)婚蜜月是在廣州度的。我猜想應(yīng)該是和王先生有關(guān)。因?yàn)閺V州應(yīng)該不是我母親心心念念的地方。

其實(shí)我父親待人還是有原則的。用今天的話說,就是公事歸公事,私事歸私事。對于到家里來的談教學(xué)和公務(wù)的,大概是這樣的。但也有一些人不一樣的,比如蔣禮鴻先生,還有中文系里幾位老師,他們來家都很隨便,還有他的老鄉(xiāng)。我的很多同學(xué)和我父親都很聊得來的,高興時(shí)還一起吃過飯。

最后,我父親在“文革”時(shí),對美食非常有興趣,常遣我去買這個(gè)買那個(gè)。“文革”后這個(gè)興趣完全消失了。倒是我把這個(gè)興趣繼承下來了。哈哈。

徐禮松(先生次子):黃老師,一口氣讀完您的文章,直呼暢快!幽默風(fēng)趣而又入木三分地寫出了父親的性格。雖然學(xué)術(shù)方面我不是很懂。但是我想到最后,留在大家印記里的還是一個(gè)活生生的人的形象。您是真懂我父親的。

印象里您和廖可斌老師都是身材魁梧高大的。我想父親是很喜歡的。他跟我們一直強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn),一是要注意鍛煉身體,二是做事要堅(jiān)持,不提倡猛干,但是要細(xì)水長流地去做。就像爬山一樣。身體好才是一切的基礎(chǔ)。

有些事也是長大了才有更多的體會(huì)。謝謝你的文章。又把我?guī)Щ氐搅藥资昵啊?/p>

【回音壁】

廖可斌(杭大87博|北京大學(xué)):仕忠兄,文章有生動(dòng)細(xì)節(jié),也有理論思考,前后呼應(yīng),寫得好!刷牙之事,我自己全然忘記。

宣新瑞(杭大79級):哈哈,關(guān)于“我說”,我記憶中完全沒有這個(gè)印象,被派去幫老師“做事”是有的,但不讓進(jìn)門的情節(jié)應(yīng)該是沒有的,如果碰到這樣的事,我的記憶中肯定會(huì)有很深刻的印記……

黃仕忠:當(dāng)時(shí)我去跟先生讀書,是件大事情,所以你鄭重地說了這個(gè)故事,令我印象深刻。這些都是原始記憶呵。對你,說過也許忘記了;于我,這才是開始。

同時(shí),對于這個(gè)故事的求證,也是我從事學(xué)術(shù)研究的開端。因?yàn)槲液芎闷妫@樣一個(gè)事件,在不同的敘事者那里,由于立場、角度的不同,居然導(dǎo)致這樣的變易。

沒有進(jìn)門,既可以解釋成中性的事實(shí),到了你家門口,你要出門,所以沒有進(jìn)去。但既然到了你家門口,你不叫我進(jìn)去坐,就讓我走了,這里透露的信息,就是你不讓我進(jìn)門。

這也是民間傳說、口頭文學(xué)的最好材料。活人現(xiàn)身說法。

宣新瑞:對呀,如果真沒有讓進(jìn)門,原因可能也很多,決不能因此就作為徐老師性情是否怪僻的佐證。而且,我覺得這個(gè)事情是否存在,與做學(xué)術(shù)研究毫無關(guān)系,我覺得還是不寫為好!

黃仕忠:哦。可是我認(rèn)為有一些關(guān)系的啊。你覺得不寫為好,是還有什么其他因素嗎?

事實(shí)上你沒印象了,在我與老胡同學(xué)的交流中,他卻是有印象的,進(jìn)姜先生家的細(xì)節(jié),是他告訴我的。而且他也確實(shí)在這一點(diǎn)上當(dāng)時(shí)對徐先生的感覺,在比較之下,是有些想法的。

而我,剛剛跟了徐先生,卻聽到了這么多“負(fù)面信息”,當(dāng)時(shí)也是印象深刻,如今仍記憶如新。其實(shí)是想為當(dāng)時(shí)的學(xué)術(shù)生態(tài),留下一個(gè)側(cè)影。

如今我也年入花甲,深深知道,一個(gè)優(yōu)秀的學(xué)者,是在經(jīng)歷周邊無數(shù)懷疑、責(zé)難的過程中,走完這個(gè)歷程的。其中有很多屬于人性方面的東西。

當(dāng)你想從他們這個(gè)群體中脫穎而出時(shí),會(huì)有很多的手扯著你。只有當(dāng)你一騎絕塵,別人遙不可及,也對他們沒有威脅之時(shí),他們才會(huì)只剩下贊美,并且把你神化。

近日偶讀郭在貽老師1977年11月給其兄長的家信,提到年底他的論文會(huì)在《杭大學(xué)報(bào)》上發(fā)表,還有一篇,也將在下一期學(xué)報(bào)上發(fā)表,編者擬兩篇同時(shí)發(fā),他怕招致物議,故主張分期用,“中文系乃是非之地,有些人從來不寫文章,也寫不出文章,卻害怕人家寫文章,此輩又有手段,不好對罪(原文如此)的。”

譚帆(華東師大):讀仕忠回憶徐先生的大作后,想起了與其相關(guān)且相映成趣的另一段佳話。

當(dāng)年離開杭州后我去了蘭溪,實(shí)地游覽參觀李漁故鄉(xiāng)。因我碩士論文做的是金圣嘆,所以下一站便是赴武漢的湖北大學(xué),拜見張國光先生。

有了被徐先生驚出冷汗的經(jīng)歷,這次我是成竹在胸,加上金圣嘆也比較熟悉,料想不會(huì)有誤。

張先生很是熱情,約我兩點(diǎn)半左右到他府上。我如期前往,待到在書房坐定,張先生便滔滔不絕地談起了金圣嘆,從兩部《水滸》到“兩個(gè)宋江”,從為金圣嘆翻案到為金圣嘆在文學(xué)批評史上排座次,張先生一路講來,毫無倦色。

來時(shí)紅日高照,此刻已近黃昏,料想不會(huì)再有請教的可能,便以張先生不能太累為由告辭。張先生也沒有客套,起身送客,唯微微露出遺憾而已。

到了門口,張先生似乎想起了什么,憨憨的笑了一下,問我:小伙子,你是哪來的?

現(xiàn)在想起來,還是非常有趣的。可見老一輩學(xué)者的率真和性情。

華瑋(香港中文大學(xué)):感謝黃老師,再次讓我讀到您的杰作!徐老師的性情人品學(xué)問,在您的生花妙筆下重新有了生命,并且有了學(xué)術(shù)史上的意義。全篇行云流水,抑揚(yáng)頓挫,情真而深,興味無窮。

“黃昏是成熟的早晨”,徐老師的詩句打動(dòng)了我:退休的心境理應(yīng)如是。他寫《畫》和《歲月》才二十來歲,這兩首應(yīng)該是為楊笑梅寫的(我第一次見到他時(shí)和他游西湖,他就告訴過我對她的深情)。我深深懷念徐老師!

他永垂不朽!(有您此篇的加持,更加如此。)

卜鍵(國家清史辦):寫得真好,朔方先生的學(xué)問性情如在目前,令人欽敬。

由于《金瓶梅》作者的研究,我與先生也有過一些交往,一次在徐州的金學(xué)會(huì)上,跟著他繞著云龍湖走了一圈。印象最深刻的是累,老爺子健步如飛,我則是踉踉蹌蹌。還有就是他說:“我已經(jīng)不再堅(jiān)持李開先為《金瓶梅》作者了,但你可以繼續(xù)研究。”

陳林俠(中山大學(xué)):黃老師的記人散文別具一格,謀篇布局縝密細(xì)膩。文章看似冷靜客觀,不動(dòng)聲色,卻是富有情感,娓娓道來。

我講一個(gè)我看到徐先生的細(xì)節(jié)。九八年研究生入學(xué),系里舉辦導(dǎo)師見面會(huì)。會(huì)議由系主任肖瑞峰老師主持,廖可斌老師是研究生處處長,仍謙虛地后排就座。徐先生一頭白發(fā),持杖而來,居中坐,見秀明師會(huì)前仍讀書不已,湊近問讀何書。秀明師對曰:徐先生只需寫書。老師們叫好稱是,會(huì)議室的氣氛頓時(shí)熱烈起來。

曹家齊(中山大學(xué)):當(dāng)年聽過不少徐先生的故事,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)地望見過多次,只是從未敢近前。

王琳(杭大78級):徐先生實(shí)事求是、傲然風(fēng)骨,躍然紙上。

金健人(杭大78級|浙江大學(xué)):寫得非常詳細(xì),有些聽說過,有些在你這里看到,很新鮮。

程蕓:我從徐先生那里,感受到的卻是寬容,以及多次的鼓勵(lì),乃至于一種特別的恩榮。

我博士論文因?yàn)檠芯繙@祖,與徐先生有一點(diǎn)點(diǎn)不太一樣的看法,意外地得到先生超乎尋常的關(guān)注,先生親撰兩文予以回應(yīng),其中既有表揚(yáng),也有毫不留情的批評,以至于諷刺。

先生又先后給我來過幾封信,卻極謙遜,姿態(tài)放得很低,且對我多勉勵(lì)之言。(這幾封信,后來我通過徐永明兄,轉(zhuǎn)給了浙大圖書館。)但勉勵(lì)歸勉勵(lì),先生是絕不放棄自己的學(xué)術(shù)看法的,這點(diǎn),他在回應(yīng)文章里也說得非常明白。所以,我覺得先生不但是個(gè)“真”(求真、率真、較真)人,其實(shí)也是有分寸感的,而且,他的這個(gè)分寸感,似乎也是有講究的,針對不同的人、不同的事,而有所區(qū)別,卻又不礙于“真”。

以前也聽到關(guān)于徐先生“不近人情”的傳聞,我想,這大概是因?yàn)樾煜壬斫獾摹叭饲椤保c常人所理解的,不一樣。您從徐先生早年的教養(yǎng),來解讀徐先生的“怪”,又從時(shí)代社會(huì)的不同,來談人們對徐先生認(rèn)識的變化,我認(rèn)為,是真正“知人論世”之言。

我還有一個(gè)極大的遺憾,就是沒有當(dāng)面聆聽過先生在學(xué)術(shù)上的意見、建議。那年杭州的明代文學(xué)年會(huì)期間,我請徐先生弟子晏選軍博士,陪我一起去醫(yī)院看望先生;先生已經(jīng)不能說話,躺在床上,發(fā)出粗重的呼吸,晏博士說“和您討論湯顯祖的程蕓博士來看您了”,先生仿佛聽到了,緊緊地抓住我的手,以至于不能松開。

每想到這個(gè)場景,我就會(huì)長思:因?yàn)閷W(xué)術(shù)爭鳴,而為徐朔方先生所關(guān)注,為先生所鼓勵(lì),我這一代戲曲學(xué)人,大概只有我獨(dú)享過這一份恩榮吧。

如今我也過了知天命之年,學(xué)術(shù)無所長進(jìn),這幾年更是近于荒蕪,梳理過往的點(diǎn)滴,就難免有很多的酸楚、愧疚。

李舜華(廣州大學(xué)):培恒師與朔方先生相交甚深,我與錢家山下人相識,也恰好在入復(fù)旦之前,所以二十余年來,經(jīng)常聽錢家山下人提及朔方先生,而且,論及當(dāng)下種種時(shí),也不時(shí)會(huì)提到徐先生的語錄。那些語錄自是影響甚深,以至于我現(xiàn)在遇到類似情境時(shí)也不時(shí)會(huì)想起來。

至于本文所寫到徐先生的種種“怪”與“直”,更是聽來頗覺親切有滋味。譬如其中談到譚帆老師見徐先生,原是禮節(jié)性拜訪,沒想到,徐先生開口就問你有什么問題,驚出了一身汗。

當(dāng)年我見培恒師,亦然。

剛到復(fù)旦,想著第一時(shí)間肯定要見先生,于我而言,就是第一次認(rèn)門——可是,先生開口就問,你這出站報(bào)告打算做什么,后面的問題越來越犀利——沒想到竟是一場開題預(yù)答辯,驚了一身汗。

項(xiàng)裕榮(廣東技術(shù)師大):師兄好!我讀完了,不少往事也重新浮現(xiàn)于眼前,有些材料于我,也很新鮮。文中的材料,真是豐富呀。徐先生“求真”這種天然之執(zhí)著,您這篇文章,似乎也有這種傾向呢。哈哈。

范麗敏(濟(jì)南大學(xué)):很美的一首詩,我也最喜歡結(jié)尾這兩句“往事如輕煙,搖曳在風(fēng)中”!隨著年齡的增長,感情越來越豐富,對很多人、很多事都有了更細(xì)膩、豐富的體味 。

趙素文(中國計(jì)量大學(xué)):很喜歡先生的一句詩:“因?yàn)橛行切牵谝癸@得不是那么猙獰。”本來想寫點(diǎn)關(guān)于徐先生的詩歌的文字,可惜中年婦女跟著一個(gè)孩子,整天疲于奔命,連坐下來的時(shí)間都沒有。

顧克勇(浙江理工大學(xué)):黃老師闡述徐先生為人治學(xué)風(fēng)格形成原因非常準(zhǔn)確:大學(xué)時(shí)候英語專業(yè)熏陶,詩人氣質(zhì),越人地域性格。我感覺徐先生功成名就時(shí),他也不愿意被別人稱頌為德高望重傳統(tǒng)前輩學(xué)者,他只想率真快意做自己認(rèn)為對的事情。

黃仕忠:是的。他最不想掉到別人設(shè)好的套路里去,因?yàn)樗蛔咦约旱穆贰?/p>

程國賦(暨南大學(xué)):黃老師,一口氣讀完您的回憶徐先生的文章,寫得很有趣,寫得情真意切!徐先生之“怪”,正是他的可親可敬之處。我拜讀過徐先生的幾部著述,可惜沒見過先生。

記得90年我在南京大學(xué)讀碩士時(shí),有一次,俞為民老師和我提到,徐朔方先生親自到南京圖書館查找資料,和俞老師相約見面。那時(shí)候的徐先生早已名揚(yáng)學(xué)界,依然外出訪書、查資料,真是我們后學(xué)的榜樣。您跟隨徐先生讀書,真的很幸福。

陳維昭(復(fù)旦大學(xué)):文章一如既往地感人,用反筆修辭寫徐先生,顯得更可信。標(biāo)題很有詩意,也契合作者當(dāng)下的生命狀態(tài),不過總覺得太缺乏指向,如果將來結(jié)集,跟其他回憶文章放在一起,似乎就看不出差別,回憶文章都可用這標(biāo)題。

當(dāng)然,這篇文章的內(nèi)容已經(jīng)夠感人了。

陳文新(武漢大學(xué)):吾兄這篇大作,好像是存心打趣我:我就一直不知道徐步奎先生是誰。

寫得真好!在怪和不怪之間,洋和土之間,極盡騰挪之能事。

紀(jì)德君(廣州大學(xué)):文字質(zhì)樸生動(dòng),細(xì)節(jié)精彩傳神,構(gòu)思寫法巧妙,讀來津津有味,感覺徐先生音容笑貌浮現(xiàn)紙上,如在眼前!

殷嬌(中國藝術(shù)研究院):徐先生之于我,本是“行走的參考文獻(xiàn)”式的、高山仰止的人物,但神奇的是,徐先生在您的筆下“活了”,好像變得離我近了起來,細(xì)碎的往事在天長地久中成了彌足珍貴的“珍珠”,回憶如靜水流深,讓我在閱讀中感受到了您非常細(xì)膩、悠長的情感,非常打動(dòng)人。

文章后半部分竟還有理論分析和思考,思及師生的學(xué)者身份,不免讓讀者會(huì)心一笑。

另,假期科研有所懈怠,讀到黃老師讀研部分時(shí),讓我慚愧之余又受到了見賢思齊一般的鼓舞。

陳旭耀(井岡山大學(xué)):從讀碩士時(shí)起,仕忠?guī)熃?jīng)常會(huì)和我們說起徐先生。比如,徐先生說,自己沒做什么了不起的事,就是做了些“一加一等于二”的事情(大意如此)。那時(shí)我聽得似懂非懂,但又不敢向老師細(xì)問。

等到老師讓我比讀《西廂記》的明刊本后,我才漸漸明白:做學(xué)問同任何事情一樣,都應(yīng)從最簡單的事情入手,比如對讀版本,找出異同,只要能靜下心來讀書的都能做到。但不能以為事情太簡單而不屑于去做,這就是徐先生說的“一加一等于二”的事情吧。

劉蕊(上海大學(xué)):搬家前偶然看到有人出售一套七成新的《徐朔方集》(浙江古籍出版社,1993),果斷下單。收到書剛一翻開,就被《雷峰塔》的第一句吸引了:“不要悲觀,也不要耽于夢幻……”

今晚又拜讀老師的憶文,聯(lián)想以往聽到的老師口中的徐先生,似乎與老師的老師距離更近了。尤其是讀到“徐先生多次說自己是很好說話的……老師內(nèi)心的OS”幾段,不禁笑出了聲,瞬間腦補(bǔ)了很多畫面,這是師生間最平常的交流,也是兩個(gè)有趣靈魂的碰撞呀。

再說前文中老師說蔣禮鴻先生能背前四史,老一輩學(xué)者將其視為必讀書。老師自己也是一直堅(jiān)持深入文本,有通讀的,有對讀的,有細(xì)讀數(shù)遍的。可見閱讀原典是必備且必須的,否則就會(huì)淪為桑兵老師曾說的“檢索拼接出來的學(xué)問”。

劉青松(博士生):有一個(gè)疑惑。老師強(qiáng)調(diào)徐先生的別樹一幟(“夾層”位置),順便提及老杭大的學(xué)者們。因?yàn)榍拔膭偤锰峒傲松蛭馁鞠壬托煜壬贻呄嗳簦味Y學(xué)海內(nèi)獨(dú)步,不知道他在杭大是什么輩?

黃仕忠:其實(shí)從年齡的角度,蔣禮鴻先生也是,還有北大陳貽焮先生。他們只差一歲。他們都是1920年代出生的人。

但我那個(gè)時(shí)候,視野里只有古代文學(xué)這塊,沒想過整個(gè)學(xué)界怎么看。但這個(gè)“夾層說”,可能在整個(gè)學(xué)術(shù)界也有代表性。

潘璐(國家圖書館):文章最后一部分,梳理徐先生的“學(xué)術(shù)之路”,已經(jīng)隱隱有種學(xué)術(shù)年譜的味道。

這篇文章通過時(shí)人的言語,把徐先生的形象刻畫得十分生動(dòng),通過這些場景和文字,我仿佛也跟著走了一遍您當(dāng)年跟隨徐先生學(xué)習(xí)的道路。

我試圖想象您是帶著怎樣的心情去寫下這些文字的,雖是以“怪”為引,讀來卻通篇都是“敬”與“愛”,那一定是段非常美好的時(shí)光吧。

作為您的學(xué)生,讀這篇文章,心態(tài)又有所不同,好像看見了心目中形象威嚴(yán)的老師,在年輕時(shí)作為學(xué)生的另一面,才發(fā)覺老師其實(shí)也是從年輕和懵懂走過來的。

其實(shí)從某種角度來說,這也是您的學(xué)術(shù)成長史了,可以看到您是如何跟隨徐先生學(xué)習(xí)和思考,從而走出自己的道路的。

陸韻(碩士生):老師對徐先生,首先是“信”,相信自己的導(dǎo)師、自己的觀察,認(rèn)為導(dǎo)師供人指摘的言行背后都有他的邏輯、原因、堅(jiān)守。同時(shí)遵循導(dǎo)師的引導(dǎo),一步步進(jìn)入學(xué)術(shù)。

在“信”的基礎(chǔ)上,再去“疑”和“思”。思考導(dǎo)師為人治學(xué)之法的成因和合理性,緣何成為一代大家、緣何做出巨大成果。

在這樣的思考下,自己便不會(huì)在他人的評論中隨波逐流,也不會(huì)在學(xué)問和人生道路上迷失方向。

可見自主學(xué)習(xí),不僅是自主安排學(xué)習(xí)計(jì)劃,更是從各方面體悟?qū)煹那髮W(xué)經(jīng)過、治學(xué)方法、態(tài)度理念,再主動(dòng)仿效踐行。

徐先生本身是一部“經(jīng)”,老師則以數(shù)十年的思考和踐行作“注”,真正將先生學(xué)問發(fā)揚(yáng)光大了。

宋睿(本科生):多謝老師分享!在車上拜讀了您的新作,前半段讀來十分有趣,徐先生性格“怪”,大家又不敢論理,就都找學(xué)生訴苦。不過,大多數(shù)人聽聞徐老先生之“怪”,第一反應(yīng)是以此為談資,評頭論足,而對“怪”背后的成因不加深究。評價(jià)表象只要?jiǎng)觿?dòng)嘴皮,考究其因則需經(jīng)歷漫長的過程。回音里陳旭耀先生所記比對版本細(xì)讀一事,非耐心不能為,著實(shí)考驗(yàn)心性。

之前您問過我,能否在比自己強(qiáng)大的人面前泰然自若,不卑不亢,我覺得自己不能,但不是永遠(yuǎn)不能。徐老先生敢于在學(xué)術(shù)界懷疑一切“神明”,源于“我有證據(jù)”;做人不懼口舌,無畏強(qiáng)權(quán),在于“我有底氣”。“底氣”和“證據(jù)”實(shí)是一類東西,都講究“實(shí)事求是”,“問心無愧”。

趙延芳(中文73):先給你點(diǎn)贊。我近期因家事比較疲累,今晚一直在做深呼吸促睡眠,所以看到你的文章時(shí)已近十一點(diǎn),還是忍不住讀完了全文。你寫得實(shí)在太好了,尤其是對先生的學(xué)歷、學(xué)問、人品和思想認(rèn)知的形成解讀得很到位,不愧為親傳弟子了。過去我也常會(huì)朦朧地想起,徐先生拗相公的“另類”處事式到底是怎么形成的?你已作了較圓滿的回答。

我聽說的口傳故事沒有你多,因?yàn)闆]有人能跟當(dāng)時(shí)的我說別的老師壞話的。我對徐先生的印象都是自己的經(jīng)歷形成的認(rèn)知。但有陸堅(jiān)老師等告訴過我,先生對我居然評價(jià)不錯(cuò),這也是他的“特立獨(dú)行”之“一斑”。我當(dāng)時(shí)只內(nèi)心“得意”而并不形于色。因我深知得到這位大師的認(rèn)可是很不容易的。

先生常常一臉嚴(yán)肅,不茍言笑。對任何人說話都是直來直去,有時(shí)甚至“將”得人在大眾面前下不了臺,他也不管不顧。說實(shí)在的,我對他向來有點(diǎn)“懼怕”。

黃仕忠:我回想起來,他當(dāng)時(shí)其實(shí)也開玩笑,但可能就是嘴巴咧開笑一下,又馬上是嚴(yán)肅的樣子了。

他一直只相信自己的判斷,并且不管別人怎么想。

我因?yàn)槟菚r(shí)真的無數(shù)次琢磨過先生的為人與為學(xué),所以受他的影響極大。我也知道我的性格與他很不相同,也不會(huì)做出他的一些行為,但外圓內(nèi)方,精神實(shí)質(zhì)上,我大概可以說是徐先生的真正傳人之一。

趙延芳:這么多學(xué)生,你得先生真?zhèn)骺赡苁潜容^多的了。你寫的完全真實(shí),記敘逼真,這些平時(shí)的素材都應(yīng)該寫上,沒有一點(diǎn)多余的。他的人品就是一個(gè)字“真”。

李穎瑜(香港中文大學(xué)-深圳):一口氣讀完了,徐先生的形象躍然紙上!昨天讀徐先生寫胡蘭成的文章時(shí),便感覺文筆間有一股赤子之心,您的文章更是全方位地展現(xiàn)了徐先生的“真”人形象。文中很多細(xì)節(jié)在不同人口中敘述效果完全不同,您站在不同角度和立場求證事情原委,很多人情事理的微妙之處便透露出來了。

劉勇強(qiáng)(北京大學(xué)):我讀的時(shí)候,確實(shí)感到,大作中從“你們徐先生”到“我們徐先生”,徐先生好像越走越近,越來越清晰。

我是標(biāo)題黨,拜讀此文后,我心里的標(biāo)題已變成了:“你們徐先生和我們徐先生”。

王星琦(南京師大):仕忠同門,一口氣讀完你回憶徐朔方先生的文章,寫得好極了!你將徐先生描摹得活脫脫如在眼先,揭示出徐先生特立獨(dú)行的人格精神。這使我想起1981年早春時(shí)往杭州拜訪徐先生的情景。

我是與羅斯寧一道前往的。我們在杭大校園里碰到一位老先生,打過招呼后,向他詢問徐先生家的具體方位。老先生問道:“你們是要見徐步奎吧?那正好,你們跟著我走。”當(dāng)時(shí)我們還不知道徐先生的本名,一時(shí)有些迷惑。徐先生聽說我們是季思先生的研究生,非帶客氣,問我們到系里找個(gè)地方聊,還是散散步邊走邊聊?春天來了,外邊走走挺好的。于是帶我們向黃龍洞方向漫步。(像你文章中所說的,沒讓我們進(jìn)入家中)

當(dāng)時(shí)我們在寫畢業(yè)論文,季思先生說,訪學(xué)第一站去杭州拜訪徐朔方好了。散步中徐先生談了些什么,如今已記不清了,印象是徐先生肯定了我們的論文選題,稱寫作中不要囿于前輩名家的觀點(diǎn),要有自己的見解。總之感覺徐先生氣場很擴(kuò)大,說話斬釘截鐵,毫不吞吞吐吐,一派大學(xué)者氣度。

遺憾的是,我和羅大姐與徐先生只此一面之緣,未曾有機(jī)會(huì)恭聆其更多教誨。

孫立(中山大學(xué)):大概是1985年,徐朔方先生和李修生兩位老師來中大公干,我作為系里最年輕的古代文學(xué)老師,由學(xué)校派車,陪同兩位先生去從化游玩,一路上徐先生盡顯“頑童”本色,特別有趣。

王延榮(杭大中文78):四年大學(xué)中,徐朔方先生沒給我們上過課,我也沒見過面。記不清那一年,大概是九十年代,他年已古稀,到紹興文理學(xué)院中文系講學(xué)。徐先生名氣大,階梯大教室擠滿了人。講臺上主持人早替徐先生擺好椅子。卻被先生拒絕坐。他說教師是來講課的,不是開會(huì)做報(bào)告,且不允人再勸。七十老翁,意氣風(fēng)發(fā)站著講了近兩小時(shí)。

沈?yàn)懀ê即笾形?8):寫得真好,徐先生有你這樣念他懂他的學(xué)生,真是幸運(yùn)。

岑寶康(杭大中文78):曾見先生身,不識先生魂。今讀此文,對先生有了更全面的了解。

王依民(杭大中文77):“英詩選”選修課,如果指給我們開的那一次,是讀英文原詩,但不是用英語講授——不然我們也聽不懂。

邊新燦(杭大中文77):一口氣看了三段,暫時(shí)封盤,飯后再看。寫得引人入勝。

看完了,寫得很傳神,徐先生的音容笑貌,躍然紙上。此外,感覺你是把散文、小說和論文的筆法熔為一爐了。寫出了自己的風(fēng)格。

朱瑾怡(杭大中文80):真的精彩,這么多細(xì)節(jié),把徐先生寫得活靈活現(xiàn)。我在系里六年,對徐先生沒有很深刻的印象,記憶中的他蠻和藹可親的,叫我“小朱”。但從吳熊和、蔡義江、平慧善等老師對他的恭敬中,得知先生的威嚴(yán),不知不覺中就敬而遠(yuǎn)之了。

王安祈(臺灣大學(xué)):有幸在兩岸交流之初即邀請徐老師到新竹清華大學(xué)中文系演講!

何春暉(杭大中文81):徐先生去世后,他的藏書是他長子徐禮楊先生做主捐給了學(xué)校檔案館,當(dāng)時(shí)我正好在做副館長,于是便與此事有了交集。

趙波(中文98):我上大學(xué)時(shí),徐先生已如風(fēng)中殘燭。性子極為要強(qiáng),好走路,又易摔,常頭上包著紗布、身上纏著繃帶,如同影視劇里的國民黨殘兵,但依然秉性不改,顫顫巍巍穿行在西溪校區(qū)四周。誠然,至死仍是少年!這也是杭大中文的風(fēng)韻風(fēng)骨。

吳振武(吉林大學(xué)):徐先生的書,也買過幾種的。第一次,從大著,算對我書架上的一位名學(xué)者,有點(diǎn)系統(tǒng)了解。

李簡(北京大學(xué)):好文。此文前次讀就留下很深刻的印象,此番再讀,仍很感動(dòng)。

何宗美(西南大學(xué)):學(xué)自師出,文由情生。真切,感動(dòng)!

孟彥弘(中國社科院):徐先生為人有性格,作研究有思想。我買過他的五卷本文集。曲家年譜,可以傳世。當(dāng)年印數(shù)不多,這書真值得重印。

尚永亮(武漢大學(xué)):仕忠此文一如既往的好,而且更具巧思,不虛美,不隱惡,先抑后揚(yáng),凸顯了徐先生的真性情。其中譚帆求見一節(jié)太生動(dòng)了,從未聽他提及。

吳先寧(民革中央):寫得好。文章體式也很創(chuàng)新。我一直認(rèn)為語與文是不一樣的,文要有文的樣子,我手寫我口,這是需要解釋的。我在廈大的時(shí)候讀過徐先生的《史漢論稿》。

諸暨話“橫直”,是橫也這樣豎也這樣,必然、全然的意思。我琢磨這個(gè)詞從犁田的生活經(jīng)驗(yàn)中來。

沈金浩(深圳大學(xué)):剛讀完,內(nèi)容真豐富,兄還是非常早熟,能記下那么多往事,留下那么多照片。在杭大兩年,路上偶然能遇到徐先生,也聽劍亮他們提到他的性情與學(xué)術(shù),但所聞故事不多。讀兄此篇長文,才比較清晰地了解了徐先生。

喬國強(qiáng)(上海外國語大學(xué)):真情實(shí)感于樸實(shí)言語中流露;看似感念懷舊,懷念的卻是當(dāng)今社會(huì)缺少的情懷!

陳志勇(中山大學(xué)):下午把長文一口氣看完,對徐先生有了更加全面的了解和理解。了解了徐先生很多人生細(xì)節(jié),理解了先生為人處事方式背后的邏輯。您對徐先生學(xué)術(shù)成就及其形成脈絡(luò)的分析,顯然也有自己近半個(gè)世紀(jì)學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)的思考。師生兩代學(xué)人的學(xué)術(shù)智慧在文中傳遞與疊加,讀來受益匪淺。

周慧(中山大學(xué)):多年前讀書準(zhǔn)備考中大外語系研究生,似乎有一門與中國文學(xué)相關(guān),參考書目包括游國恩、王起等人編寫的《中國文學(xué)史》,那會(huì)我也以為中大有兩個(gè)學(xué)者,一個(gè)叫王起,一個(gè)叫王季思。

徐先生為學(xué)認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、甚至是特立獨(dú)行,不合時(shí)宜、不合于群、不通世務(wù)、不給面子,或許才能成為元明清戲曲小說的泰斗級人物。 認(rèn)真反省自己,瑣務(wù)纏身,文山會(huì)海,又老好人一個(gè),在求學(xué)上很缺先生這種精神。

吳海(中山大學(xué)):這篇文章看似講徐先生的“怪”,但您重點(diǎn)似乎更想說明徐先生的“難怪”。文章和老師平時(shí)娓娓道來的深情敘事風(fēng)格不太一樣,似乎夾雜著了自己的期許,I want to be you 。——又胡亂臆測,老師莫見笑。

伏俊璉(西華大學(xué)):黃老師,每次讀到您的作品,都感動(dòng)得鼻酸,可能是年過花甲進(jìn)入老年的緣故!豈止往事如輕煙,搖曳在風(fēng)中。人生也是如輕煙,風(fēng)中搖曳數(shù)十年。徐老師的人格和學(xué)問,在您筆下豐滿鮮活起來了。

大約1985年,因?yàn)槲业拇T士論文是有關(guān)《史記》的,拜讀過徐先生的《史漢論稿》,與宋人倪思的《班馬異同評》對著讀,啟發(fā)很大。

魏崇新(北京外國語大學(xué)):徐先生的人品、性格、學(xué)術(shù),在仕忠兄筆下熠熠生輝。我等也是徐先生的崇拜者。惜乎!像徐先生這樣具有童心真性及獨(dú)立之思想的學(xué)者,今世已罕見。

朱偉明(湖北大學(xué)):細(xì)節(jié)栩栩如生,文字引人入勝。終于知道高手是如何煉成的了。黃老師得遇徐先生是一種幸運(yùn),而徐先生培養(yǎng)出黃老師這樣的優(yōu)秀學(xué)者,也是一種幸運(yùn)。

楊緒容(上海大學(xué)):徐先生真性靈!“如此說來,徐先生的‘怪’,是他的思想與行為,‘超前’了這個(gè)社會(huì)至少二十年”,說得很有趣!

陳建華(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)):黃老師寫徐先生的的文章從性格入手,把徐先生寫得活靈活現(xiàn)。我2002年報(bào)考浙大博士,有緣得見徐先生。當(dāng)年初試完后,成績不錯(cuò)的四個(gè)人得到通知,要求去徐先生家里面試。那時(shí)徐先生年高,身體已經(jīng)不便,見面便給我們看了一段五線譜,讓我們嘗試拍案而唱。結(jié)果我們都傻在當(dāng)場,先生卻沒有為難我們,笑道:“不著急,以后會(huì)唱的。”先生的話語中夾雜了不少本地語,讓我這個(gè)北方人聽著很吃力,然先生的風(fēng)采讓人心折。只可惜當(dāng)年囊中羞澀,交不起學(xué)校自費(fèi)生的學(xué)費(fèi),不能隨先生深造。看老師文章,才深入了解了先生的學(xué)術(shù)背景、人生信念和獨(dú)特性格。先生言“該死掉的總歸要死掉的,不是想振興就能振興得了的。”“有些發(fā)言沒必要聽!”現(xiàn)在聽來,依舊有大塊吃肉、大口喝酒般的痛快。斯人已逝,然抬頭仰望,仍是生氣凜凜。

王賀(上海師大):多謝黃老師,沒想到徐先生是那么洋氣的一個(gè)人,他的人生,我想,用“正誼明道”四個(gè)字來形容是最好不過了。現(xiàn)在的確也應(yīng)該有人研究青年詩人徐朔方了,大作我也轉(zhuǎn)發(fā)給陳子善老師、楊新宇兄。

郝潤華(西北大學(xué)):一口氣拜讀了黃老師文章,洋洋灑灑,前后照應(yīng),形容徐先生的為人處事,栩栩如生,讀到某些地方讓人忍俊不禁。遺憾沒見過徐先生,但通過此文似乎對其人品、性情有了直觀感受,也十分感佩,徐先生應(yīng)該是一位純真的學(xué)者。黃老師寫徐先生學(xué)問之深厚博通,又能從方法理論上追根溯源。真是一篇好文章。

郝成文(山西師大):讀您的文字有聲有色,敲金擊石,擲地有聲。品徐老師之人如品一壺清茶,有形有味,耿介率真令人如徹如悟,思緒飄渺悠遠(yuǎn)。

公蒗蒗(山西師大):煙飄渺,情深重,詩意的浪漫搖曳在風(fēng)中。讀完后讓我想到“人間萬感幽單”。

徐先生有名士風(fēng)度,這風(fēng)度與魏晉時(shí)還有些不同,自是受了西人的影響,在特殊的年代,有著特殊的際遇。

胡光明(香港理工大學(xué)):敬佩徐先生,懷念徐先生,紀(jì)念徐先生百年誕辰!

謝謝黃老師的文章,真如先生哲嗣所說,一口氣讀完,酣暢淋漓,像是真正了解了一個(gè)與眾不同的徐先生!

從后輩學(xué)人的角度,我特別喜歡您文中寫徐先生學(xué)術(shù)個(gè)性的這段:“當(dāng)然,徐先生不會(huì)不知道這些差異,但依然我行我素。他甚至故意讓自己的傾向表現(xiàn)得更明顯一些。在世俗社會(huì)中,我們都主張說話要留有余地,但在學(xué)術(shù)領(lǐng)域,這種圓滑的兩面討好的做法,會(huì)讓討論失去意義。所以,除非不介入,既然介入,就得表明立場!”

您的文章分五部分,前四部分好像是對折式的正反書寫:眾人口中的徐先生,“遙控”指導(dǎo)您學(xué)習(xí)的徐先生,眾人口中的徐先生,先生是超前的!第五部分寫先生的學(xué)術(shù),氣韻貫通地談學(xué)術(shù),也在回應(yīng)前四部分,妙不可言!真是佩服老師!

趙紅娟(浙江外國語大學(xué)):原來徐先生是東陽人,我半個(gè)老鄉(xiāng),我義烏的。徐老師真是很有個(gè)性,我們金華人性格。還有,原來徐先生是英文系出身,怪不得好潮,學(xué)問眼界開闊,融貫東西。聽到過兩個(gè)徐先生軼事,西洋畫冊和摸螺獅,先生風(fēng)采動(dòng)人。

莫曉春(中大系友):過去只聽過徐朔方先生的名字,文章讓我見到一個(gè)鮮活的純粹學(xué)者形象。看了師兄?jǐn)?shù)篇記述老師的文章,串起這一個(gè)個(gè)“斷線的珍珠”,何其珍貴。

諸鳳娟(紹興文理學(xué)院):穿著長衫,很有味道。弟子筆下,如此鮮活的徐朔方先生!

武迪(中國社科院):作為晚輩,過去只是閱讀徐先生的著作,在腦海中幻想了他的形象,讀了您的文章,對徐先生的為人、治學(xué)都有了更真切的感受。

黃麗群(麗水學(xué)院):語音很樸實(shí),徐先生形象很豐滿,令人敬仰。

邵清(浙江社科聯(lián)):這題目好。一如既往樸實(shí)文字,能感受深斂其中的情。

王乙珈(上海師大):感謝黃老師溫暖的文字,給我們還原了一位多面的徐先生!您的文字,讓我們這些無緣目睹先賢風(fēng)采的后輩宛如目見。在這個(gè)意義上,往事不曾如煙。

呂珍珍(廣州大學(xué)):您的文章,讓徐先生從一部部著作封面上的名字,變成了呼之欲出的鮮活人物。文中的為人為學(xué)之道,令人心生景仰。

任榮(南京師大):勾勒出了一個(gè)有性格的真學(xué)者形象。吾生也晚,未能目睹先生風(fēng)采。不過讀研究生期間,卻多次聽萬曙師提及徐先生的研究。當(dāng)時(shí)萬曙師將徐先生的《湯顯祖與莎士比亞》一文復(fù)印分發(fā)給我們作為上課的范文學(xué)習(xí)。讀了徐先生的文章有兩個(gè)感覺:第一,文采盎然,才情外露,非真才子無法具此妙筆;第二,中西兼通的比較視野,遠(yuǎn)勝過很多機(jī)械地套用某種寫作模式炮制的比較文學(xué)論文。后來逛舊書店期間,以極為實(shí)惠的價(jià)格淘到徐先生的《小說考信編》和《史漢論稿》,當(dāng)時(shí)覺得欣喜不已。

讀黃老師的文章能夠感受到徐先生為人之真。而讀徐先生之文亦能感受到他為文之真。一篇論湯顯祖與梅毒的文章雖然顛覆了湯先生作為一代大師的形象,但是學(xué)術(shù)就是要求真務(wù)實(shí),在真面前,不必刻意地為尊者諱。徐先生用文章給晚輩樹立了一個(gè)學(xué)術(shù)典范。其實(shí)徐先生留給當(dāng)今學(xué)術(shù)界的何止是著作,他的學(xué)風(fēng)和性格至今在弟子的身上依然能夠見到些許影子。和黃老師的交往過程中就能夠看到徐先生的一些影子。同樣的執(zhí)著,同樣的真誠。

陸道平(蘇州科技大學(xué)):一口氣讀完!黃兄真是妙筆生花!對徐先生的刻畫形象、生動(dòng)、鮮活!文字效果猶如呈現(xiàn)出一幀幀畫面的記錄片……

章丹晨(倫敦大學(xué)):從這篇文章里才更多了解了徐先生的“不近人情”,因?yàn)樵谖覌專ㄐ煜壬拇T士生)的回憶里,徐先生對她還是很關(guān)心的,總是把多訂的那瓶酸奶讓給她,走好長的路去取酸奶成了她研究生生涯的美好回憶。

張培忠(廣東省作協(xié)):一篇大文章,讀得我內(nèi)心波瀾起伏,徐先生就是學(xué)問精湛、赤子情深的“這一個(gè)”。他做學(xué)問兼寫詩,您做學(xué)問兼寫散文,庶幾近之!

杜雪(北京語言大學(xué)):文中所講的故事,或者毋寧可稱“史事”了。近來給學(xué)生授課,講到唐宋人的散文。最有名的八大家中,散文多具史筆,史筆之中又有記敘抒情。也是多有生動(dòng)細(xì)節(jié)描寫、回憶情辭融會(huì)其中。上午講課回來,讀到您為徐先生寫的這篇,想起課上講的王安石為歐陽修撰寫的祭文,韓愈撰寫的諸篇墓志。

張奕琳(中山大學(xué)):老師這篇文章除了讓讀者了解到徐先生治學(xué)之道外,還感受到了徐先生為人處世的人生態(tài)度、視野和人格魅力,這種人格魅力在您身上是一脈相承的,您的言傳身教也讓我受益匪淺。

任廣世(華南師大):黃老師,我從您平樸真情的語言中見到了前輩學(xué)者的風(fēng)骨,仿佛徐先生就在面前諄諄教誨,讓我們這些晚輩受益良多。多謝您給我們留下了這些活生生的學(xué)術(shù)史料。

馮珊珊(河南大學(xué)):我拜讀過徐先生的《晚明曲家年譜》,受益匪淺。讀書時(shí)聽導(dǎo)師說徐先生是外語專業(yè)出身,一時(shí)驚訝萬分,更加由衷敬佩!今天拜讀黃老師文章,徐先生的形象如在目前,令我更加肅然起敬。努力向先生學(xué)習(xí)!

傅湘龍(湖南大學(xué)):以前讀研究生的時(shí)候,因做戲曲研究,徐先生的《晚明曲家年譜》以及其他著述是必讀書,對這位學(xué)術(shù)大家的日常生活了解不多。現(xiàn)今拜讀您的這篇追憶文章,對徐先生的治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真更有了深刻了解。

蘇壁郎(廣東第二師范):迂回淵深,既論其學(xué),亦寫其人,高風(fēng)如遇,遺直難見。景仰景仰,學(xué)習(xí)了。

吳佳儒(中國人民大學(xué)):文章從徐朔方先生本名與筆名的“誤會(huì)”楔入,轉(zhuǎn)到他人眼中徐先生的“怪”,再到自己對于徐先生“怪”的體貼的理解,讀來有窺探“八卦”的趣味,有教誡為人為學(xué)原則的嚴(yán)肅,當(dāng)然更有一份學(xué)生嘗試走進(jìn)老師、理解老師的感動(dòng)。文中提到一些人對徐先生的評價(jià)“學(xué)問確實(shí)好,為人很可怕”。我們身邊不乏被冠以類似評價(jià)的老師,而他們往往也有著跟徐先生相似的品質(zhì)——“直”與“真”。當(dāng)我們走近他們時(shí),“為人很可怕”的話語便會(huì)煙消云散。

夏心言(四川師大):因?yàn)檠芯可鷷r(shí)學(xué)習(xí)湯顯祖戲曲了接觸到徐先生著作,當(dāng)時(shí)便對先生的博學(xué)深感敬佩。讀罷您的文章,才知這番篤實(shí)學(xué)問背后傲立著一個(gè)凜凜生風(fēng)的靈魂。“在世俗社會(huì)中,我們都主張說話要留有余地,但在學(xué)術(shù)領(lǐng)域,這種圓滑的兩面討好的做法,會(huì)讓討論失去意義。所以,除非不介入,既然介入,就得表明立場!”這段話字字千鈞,當(dāng)奉為學(xué)術(shù)研究者座右銘。同時(shí)感到您能得到徐先生青眼,必定有超乎凡俗之處!

涂秀虹(福建師大):令人敬仰的徐先生啊!超前了至少三十年的觀念和處事方式。“對于吳人式圓滑婉轉(zhuǎn),非不知也,乃不為也——所以他的弟子也以耿介者居多。”

文章非常有意思,同樣是觀點(diǎn)明確,毫不含糊的啊,令人感佩。

我拜讀過徐先生的一些著作,完整讀了《明代文學(xué)史》,這本書是孫秋克老師協(xié)助完成的。當(dāng)時(shí)的印象是,很多觀點(diǎn)不同于其他文學(xué)史,是徐先生自己對作家作品和文學(xué)現(xiàn)象的體會(huì)。非常可貴。

羊紅(福建師大):在前面部分,先生在眾人傳聞中儼然一“如狼似虎”人物,與之相處日久,方知先生可親、可愛、可敬。看得出來,黃老師為先生立傳,用了欲揚(yáng)先抑的技巧,然而這種技巧在文中猶如羚羊掛角,無影無跡,只留神韻,這令先生形象偉岸鮮明。我即便只讀文字,依然如同親見先生。

這也讓我想起川師大一老先生,大家都說他嚴(yán)格,要求高,罵哭自己學(xué)生,我旁觀師兄師姐答辯,還能看到他嬉笑怒罵皆成文章,弄得我也特別怕,就像老鼠見了貓——我就連做夢都夢到他抽我回答問題。后面跟他上了很多課,和他學(xué)生一起送他回家,去他家看他什么的,接觸多了之后就發(fā)現(xiàn)他可親、可敬、可愛,往日懼怕也一掃而光。所以黃老師前半部分寫先生,這讓我想起曾經(jīng)的自己,忍不住會(huì)心一笑。

可是越到后面,越覺沉重,至于淚流滿面。不知是歷史沉重,還是先生的一切的一切沉重,還是黃老師融入的情思沉重,抑或兼而有之。

想起《理想國》里面的一句話:靈魂是不死的,它能忍受一切愛和善。這大概是先生傳記的一最佳注解吧。

張紫陽(中山大學(xué)博士生):讀過這些故事,徐先生的身影仿佛立在了眼前。為學(xué)為人一絲不茍的徐先生,外表看起來有點(diǎn)“不近人情”,但從現(xiàn)在的眼光看,就事論事也是另一種“情理俱盡”。徐先生性格現(xiàn)代,治學(xué)方法也確實(shí)超前,那篇論湯顯祖梅毒的文章,可謂現(xiàn)在疾病敘事與作家研究的先驅(qū)了。

孫菱羲(中山大學(xué)博士生):老先生的個(gè)性與學(xué)問令人向往。黃老師以“遙控生”的方式自學(xué)令人敬佩。

瑪麗亞(中大本科生):寫得太好太好,不僅寫出了徐先生的學(xué)者生涯,性格特征,得以了解您在本科與研究生學(xué)習(xí)的心路歷程,也終于得知為何您與其他老師如此不同,能直接點(diǎn)出學(xué)生的不足之處,明白了您的風(fēng)范和您對學(xué)術(shù)的求真與態(tài)度從何而來。學(xué)生將這篇文章反反復(fù)復(fù)地看了好幾遍。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司