- +1

新時期文學(xué)40年,盧新華向母校復(fù)旦大學(xué)捐贈《傷痕》手稿

借助新媒體的傳播速度和效率,今天的文章可以很容易達(dá)到“10+”“100+”的閱讀或轉(zhuǎn)發(fā)量,然而在四十年前,盧新華的短篇小說《傷痕》僅靠紙媒和口耳相傳,就制造了上百萬的閱讀量和上千封的讀者來信,這被復(fù)旦大學(xué)圖書館館長、中文系教授陳思和稱為“一場奇觀”。

除去風(fēng)靡全國的表面影響之外,《傷痕》還帶來了具有變革性的深刻意義。今年是改革開放和思想解放運(yùn)動四十周年,同時也是新時期文學(xué)四十周年,而新時期文學(xué)開端的標(biāo)志性事件就是《傷痕》的發(fā)表。

近日,盧新華把有關(guān)《傷痕》的手稿、版本、圖片以及圍繞《傷痕》的上千封讀者來信,捐贈給母校復(fù)旦大學(xué)圖書館收藏,并于10月10日舉行了“新時期文學(xué)第一潮——《傷痕》手稿、圖片、繪畫、資料展”。

“凡是在讀的,都在哭泣”

作為恢復(fù)高考后的首批大學(xué)生,初入復(fù)旦大學(xué)中文系的盧新華一直在思考以什么樣的方式對動蕩十年進(jìn)行反思,最后他選擇了寫小說。

“當(dāng)時班級要辦一期墻報,每人必須根據(jù)自己所在興趣小組交一篇相應(yīng)的作品。我就寫了《傷痕》這篇小說。”盧新華告訴澎湃新聞記者,從晚上六點(diǎn)到凌晨兩點(diǎn),《傷痕》一共寫了8個小時。這8個小時,不僅改變了盧新華的一生,也改變了整個中國新時期文學(xué)的走向。

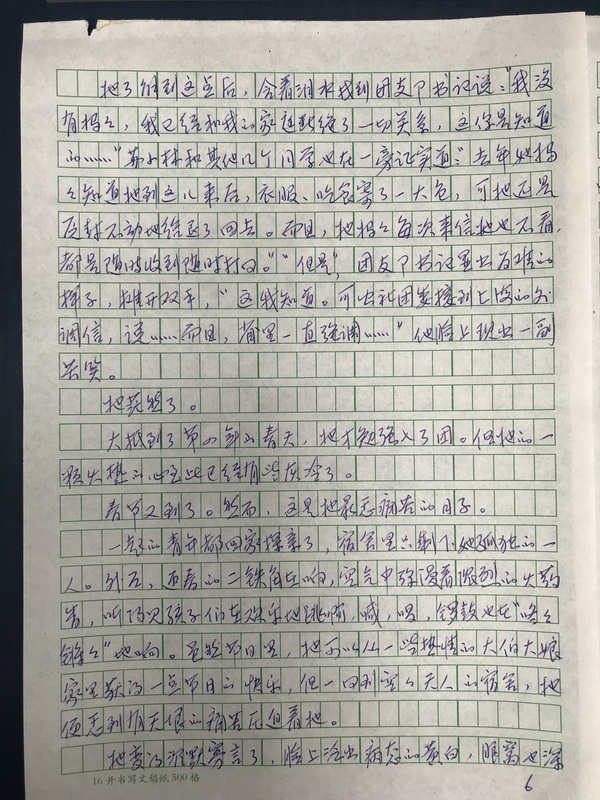

《傷痕》寫成后,最開始是發(fā)表在學(xué)生宿舍的墻報上。當(dāng)時盧新華并沒放在心上,兩三天后的清早,他忽然聽見宿舍門口人聲嘈雜,打開門探頭一看,原來很多人正圍著看他那17張稿紙的《傷痕》。

“以后一連好幾天,墻報欄前總是擠滿了人,唏噓聲響成一片。還有同學(xué)邊看邊抄,淚水不斷灑落在筆記本上。直到《傷痕》在《文匯報》上發(fā)表,墻報欄前讀者始終絡(luò)繹不絕。眾人對著墻報傷心流淚,成了復(fù)旦一景。”盧新華回憶說。

隨后,《文匯報》用一個整版發(fā)表了這篇小說,印了150萬份,轟動全國,一時間無人不知盧新華,無人不談《傷痕》。

“在校園里,凡是在讀的,都在哭泣。”當(dāng)時身在徐州讀大學(xué)的復(fù)旦大學(xué)中文系教授楊乃喬說,“‘文革’給這個民族在那個時代所留下來的傷痕、苦難和苦澀,正是被《傷痕》這么短的小說給濃縮出來了。所有的讀者,包括社會上的讀者,在讀這個小說時,都是把自己的心靈融入在小說的苦澀中,一同在震蕩。”

“新時期文學(xué)是作家和群眾合力創(chuàng)造的”

時隔四十年,盧新華將他手上的《傷痕》的手稿、圖片和書信資料全部捐贈給了復(fù)旦大學(xué)圖書館,在他看來這是最合適的,“因為當(dāng)時有個說法,全中國的眼淚流成一條河,這條河的眼淚就是從復(fù)旦校園流起的。”

在這批捐贈資料中,除了《傷痕》最初寫在筆記本上的初稿以及發(fā)表在學(xué)生宿舍墻時的謄抄稿外,還有讀者從全國各地寫給他的1000多封信件,信件作者包括知青、工人、士兵、醫(yī)生、大學(xué)生、中學(xué)生等。這些信件中,有的讀者向盧新華傾訴了與小說主人公王曉華相似的命運(yùn)經(jīng)歷,感謝盧新華寫出了他們的心聲,有的寫信與盧新華探討《傷痕》在藝術(shù)上的長處和不足,有的文學(xué)愛好者把自己的習(xí)作寄給盧新華,希望盧新華指點(diǎn)……從這些飽含真情,甚至稱盧新華為“姐姐”的信件中,不難感受到《傷痕》發(fā)表后產(chǎn)生的巨大社會影響力。

“這個作品出來,受到千百萬群眾的歡迎,不像我們今天有互聯(lián)網(wǎng)、有粉絲,在當(dāng)時什么都沒有,就是一篇小說在報紙上發(fā)表,就引起這么大轟動,這是一個‘奇觀’。”陳思和認(rèn)為,“從中我們看到,新時期文學(xué)的開創(chuàng)不僅僅是作家的功勞,而是作家和群眾合力創(chuàng)造的。”

“不忘初心首先是不忘歷史”

此次展覽,還有李斌等畫家以小說《傷痕》為底本創(chuàng)作的連環(huán)畫,這部同名連環(huán)畫獲得了第二屆全國連環(huán)畫評獎一等獎,并由此生發(fā)出了“傷痕美術(shù)”的概念。在李斌看來,這次展覽的意義不亞于當(dāng)年小說《傷痕》的發(fā)表,“它再次喚起了我們對那個時代的記憶,也提醒我們要記住那段歷史。”

實際上,這也正是盧新華捐贈出這批手稿資料的一個初衷。“我們黨強(qiáng)調(diào)不忘初心,我個人對‘不忘初心’的理解首先是不忘歷史。一個國家、一個民族、一個政黨、一個人成長過程當(dāng)中都可能走些彎路,都會有坎坷和挫折,只有不忘初心、不忘歷史,才能找到今天走下去的著力點(diǎn)。”盧新華告訴澎湃新聞記者。

除《傷痕》外,盧新華還在80年代出版了《傷痕》的姊妹篇《魔》,后來又出版了《森林之夢》《細(xì)節(jié)》《財富如水》《紫禁女》《傷魂》《三本書主義》等著作。在這次捐贈的資料中,盧新華首次展示并捐贈了除《傷痕》之外的其他著作手稿,如《森林之夢》《紫禁女》《細(xì)節(jié)》等小說的手稿。

陳思和透露,復(fù)旦大學(xué)圖書館會盡快做成完整版《傷痕》資料文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫,以供讀者閱讀、研究。“這次特設(shè)專題展覽,陳列盧新華的贈品以及畫家李斌所創(chuàng)作的《傷痕》油畫原作,在紀(jì)念中國改革開放的偉大歷程的同時,也希望今天的讀者能夠重返歷史現(xiàn)場,撫今追昔,感受中國今天所取得的來之不易的偉大進(jìn)步。”陳思和說道。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司