- +1

孫英剛:唐朝的五大特點

如果我們穿越回唐朝,站在長安的天街上,會如何看待這個時代和這個文明呢?直觀的感受恐怕會與我們作為后人用倒放電影式的概括不同。在中國數千年文明史中,唐朝占有不可忽視的地位,甚至被描述為中國的黃金時代。橋水基金的創始人達里奧(Ray Dalio)精于用歷史周期做投資決策,在他看來,唐朝是中國文明的一個高峰,而之后的宋文明,雖然精致,卻是一個長長的B浪反彈,醞釀著更大規模的下跌。

《長安十二時辰》中的長安城夜景劇照

那么我們如何來概括唐朝呢?我想用下面五個詞來描述:

第一個詞是“世界主義”。“世界主義”(Cosmopolitanism)是半個世紀以來中外學者最常用來描述唐朝的概念。比如《劍橋中國史》的主編杜希德(Denis Twitchett)早在1973年出版的《唐代概觀》(Perspectives on the T'ang)中就用“世界主義”來概括唐代的中國文明,而日本著名的唐代史學者氣賀澤保規教授也以“絢爛的世界帝國”來描述唐朝。這種世界主義的特質是渾厚、包容,其以海納百川的氣度再造了中國文明,進而帶來了宗教、文化、制度、知識的璀璨和輝煌。唐代尤其是盛唐之前,華夷之辨并不占據主流。唐太宗認為四海之內不論華夷,都是自己的子民。彼時盛行的佛教強調眾生平等,部分化解了傳統“士農工商”的四民結構以及華夷之間的壁壘。更為典型的例子就是粟特人(Sogdian)。這些被稱為昭武九姓(康、安、曹、石、米、何、火尋、戊地、史)的族群,“利所在無不至”,是絲綢之路上的貿易擔當。他們不但連通了中國和域外的商業網絡,還充當了大唐的使節、將士、音樂人、畫家等,給大唐文化注入了新鮮血液。比如隨著龜茲等地的中亞音樂的傳入,宮、商、角、徵、羽中土五音音律的固有缺陷被不斷挑戰,“琵琶及當路,琴瑟殆絕音”——以琴瑟、鐘磬為樂器的時代過去了,音樂進入了新的時期。又如武則天時期,一個叫安金藏的粟特人,本是太常樂人,為了保護當時的皇儲李旦,剖腹以證皇儲不曾謀反,被稱為“烈士”。安史之亂后中國文明逐漸走向民族主義,而粟特人卻逐漸融入漢人之中,這或許是中國人善于做生意的部分基因來源。

第二個詞是“佛教帝國”。如果我們把隋唐和其他朝代相比較,就會發現那是一個佛教繁榮的時代,唐朝可謂是一個“佛教帝國”。上至政治宣傳、意識形態,下到日常生活、節日習俗,都能看到佛教的影響。大唐的長安和洛陽的天際線被佛塔所裝點,人們的心靈被籠罩在佛光下。佛教在亞洲的興起與傳播,是人類歷史上的一件大事。它不但帶來了宗教信仰的傳入與傳出、政治意識形態的沖突與融合,也帶來了幾乎全面的知識和觀念的革新:地理知識、宇宙觀、生命輪回、語言系統、新的藝術形式、風俗習慣、城市景觀等。這種文化融合和再造,不只是“取塞外野蠻精悍之血,注入中原文化頹廢之軀”,更是高度發達的知識和信仰體系之間的磨合。僅僅從政治史的層面講,佛教對未來美好世界的描述,以及對理想的世俗君主的界定,在數百年中,對當時中土政治的理論和實踐都產生了重要的影響,包括政治術語、帝國儀式、君主頭銜、禮儀革新、建筑空間等方面。武則天正是在佛教繁榮的背景下,才能以佛教轉輪王的身份登上皇位。又比如從城市空間的角度看,佛教興起之前的中國城市,基本上分為“官”“民”兩種空間,像用于國家祭祀的禮儀空間老百姓是進不去的。佛教的出現,在官—民的結構之外,提供了雙方都可以去的近乎公共空間的場域;城市空間在世俗空間之外,也出現了宗教(神圣)空間。從《兩京新記》中,我們可以生動地讀出這種變化帶來的城市活力。如果我們對比漢朝的長安和唐朝的長安,就會發現,這是兩個完全不同的城市——唐朝的長安是一座佛教都市。

《妖貓傳》中的日本僧人

唐代的中國,在宗教信仰上處于文化優勢地位,佛教已經成為中國文明的一部分,而且是中國思想世界最為復雜繁密的一部分,唐朝也已經成為當時整個佛教世界的中心。正如近代以來歐洲傳教士到東方傳教,唐代時中國佛教強勢對外傳教,比如日本把佛教引入本國,各大宗派都視長安的某個寺院為自己的祖庭。佛教對日本文明的再造起到非常大的作用,直到現在仍然是日本人重要的心靈家園。佛教的傳入也為中國帶來了新的藝術形式和藝術主題,敦煌莫高窟、龍門石窟等,都是人類文明的瑰寶。除了佛教,還有三夷教(景教也就是基督教的聶斯托利派、摩尼教、祆教或者瑣羅亞斯德教)也傳入中國,讓大唐文明呈現出渾厚璀璨的景象。

第三個詞是“貴族政治”。你如果穿越回唐朝,可能會發現出身很重要。所以我們在隋朝和唐代前期,看到了大量權勢熏天的皇子政治集團:隋朝的晉王楊廣奪取了太子楊勇的儲位;唐朝的秦王李世民發動玄武門政變,殺死了自己的兄長和弟弟,奪取了皇位;唐太宗的幾個兒子也躍躍欲試,覬覦著最高權力。各大家族各自下注,甚至兩邊下注,希望能延續自己的政治地位。甚至外姓的武則天奪取了李唐皇權,成為中國歷史上唯一的女皇帝。唐前期,幾乎沒有一個太子能夠順利繼承皇位,最終真正繼承大統的往往是殘酷宮廷斗爭的勝利者。初唐波譎云詭的政治斗爭,催生了一大批個性鮮明的政治人物,中晚唐的政治史同樣很精彩。馬克斯·韋伯(Max Weber)在《政治作為一種志業》中認為,皇權與貴族權的斗爭使得皇權要引進新的政治力量。比如,中晚唐時宦官的崛起,他們的權力來自皇帝,是皇權的延伸;又如僧侶,中世紀歐洲的教士識文斷字,具有行政處理能力,同時恪守獨身的原則,切斷了跟大家族的聯系,而在中國,佛教僧侶在特定情況下也成為皇權的重要支持者。

第四個詞是“律令制社會”。唐朝是一個律令社會,非常講究律法和制度。從制度創新上說,它進一步發展的三省六部制、科舉制度等,對周邊文明都有影響。我們以前對科舉制度有非常多的批評,甚至認為它影響了中國的現代化,實際上這種批評是很不公平的。如果放在整個人類文明史上看,科舉制度可以說是非常重要的發明,也是中國對人類歷史非常大的貢獻。說到底,科舉制度是一種文官考試制度,近代英國開始進行文官考試制度的時候,考試的內容還不如我們的科舉制度—英國考《圣經》。所以問題不在于制度本身,而在于其具體的社會功用以及政治功用。考試的內容是大家詬病的地方,但制度本身是非常重要的發明。唐代的科舉制度在最初并沒有改變貴族社會的本質,相比寒門子弟,士族子弟擁有更多的資源和優勢準備考試,讓科舉變成有利于自己的新的游戲。但是隨著時間的推移,科舉在唐朝之后培養了一大批具有人文主義精神的士大夫階層,他們的崛起,取代了以前依靠家族出身決定政治前途的貴族階層。

自漢魏之際到盛唐的四百余年中,法制領域出現了一個連綿不絕且逐浪高漲地強調法典作用和地位的歷史運動。法典作用和地位的持續上升,至唐永徽二年(651)及開元二十五年(737)臻于頂點。安史之亂以后制定法運動迅速跌落:法典修訂長期停滯,《律》《令》成為具文,形形色色的敕例反而成為司法過程中最為重要的依據。歷晚唐五代及于宋初而再度向近乎秦漢舊式《律》《令》體制發展的軌道復歸。簡單地說,初唐的律法具有一定權威,甚至能平衡皇權,唐太宗非常強調法律的嚴肅性,抑制“朕即法律”的沖動,這是大唐盛世法律基礎;但是之后皇帝的“王言”又壓倒了律法,成為最權威的法律來源。

第五個詞是“神文時代”。從漢代到隋唐,雖然學術與思想幾經變革,但是就政治論述而言,總歸不脫神文主義的總體架構。緯學為經學的重要組成部分,當時許多其他知識體系,比如天文、氣象、音律、歷法、祥瑞災異、陰陽五行,乃至許多信仰體系如佛教、道教,無不與其緊密相關。這些知識和信仰系統共同構成了中古時代的知識世界和信仰世界。在中古時代彌漫的天人感應、陰陽五行的知識體系中,人類世界是天命秩序的反映,晚至唐代,這種宇宙觀依然在學術和思想上占據顯著的位置。我們會看到唐代政治操作中頻繁出現天象、祥瑞、災異等討論,一點都沒有自欺欺人的意思。包裝皇權、打擊政敵,往往會引入天文星占和祥瑞災異。唐代的這些知識傳入日本,結合日本本土信仰,發展成平安時代的陰陽道傳統。

唐代禁讖不禁緯,緯書仍被視為六經的重要補充,而且讖緯之書并非神文思想唯一的載體,中古時代大多數的知識體系都帶有神學的色彩。例如《五經正義》中就屢引緯書,因而遭到清儒皮錫瑞等激烈批評。更不要說庾季才、呂才、李淳風等掌握“術數”知識的群體在政治和日常生活中扮演著重要的角色。從政治意識形態來說,真正對天人感應、五德終始的天命說提出挑戰的,主要發生在中唐以后。宋代新的儒學潮流興起,將佛、道、讖緯等帶有神秘色彩的怪力亂神都排擠出正統學術體系。歐陽修作《論刪去九經正義中讖緯札子》、南宋魏了翁作《九經要義》刪去讖緯之說,讖緯才最終衰絕。反映到其他知識領域,歐陽修作《新五代史》,取消自漢朝以來諸史相沿的《五行志》,代之以《司天考》,專記天象而不載事應;《新唐書》雖有《五行志》也僅僅著其災異而削其事應。從政治思想方面說,經歷了儒學復興運動以后,在北宋中期以后士大夫的論說中,五德終始說、讖緯、封禪、傳國璽等傳統政治文化、政治符號都走向了末路,神秘論在儒學當中逐漸被擯棄。從神文到人文,從天命說到王者仁政說,這是唐宋之際思想變革的一大面相。

以上是我總結的大唐的五大特點。不過,大家最津津樂道的可能還是大唐的國力強盛。唐高宗時期,經過八十多年的戰爭,唐朝破滅了地區強國高句麗,奠定了東亞長期的政治格局。在這場戰爭當中,朝鮮半島在新羅的旗幟下統一,日本干預大陸事務的企圖遭到了挫敗,之后的將近一千年,日本都沒有入侵大陸的計劃。唐朝在對內亞的游牧民族戰爭中也取得了突破性進展,先后攻滅東、西突厥,把中國的影響力拓展到中亞腹地,這是前所未有的重要成就。

中國歷史的重要轉折點也發生在唐朝。755年發生的安史之亂使得唐朝從中亞退出。從思想上說,安史之亂引起了唐朝思想界的轉向。唐中期以后,要求回到中國古典文明的呼聲日高,佛教也被視為外來文明因素,韓愈、柳宗元等倡導的帶有文藝復興性質的文學、思想運動,以及唐武宗以行政暴力迫害佛教,將佛教從主流的意識形態和學術體系中清除出去。唐朝在走向民族主義的同時,自動放棄成為佛教世界領導者的角色。思想世界的變遷,改變了唐朝士人的價值觀,連帶文學格調、社會觀念也發生重要變化。

總體而言,隋唐時代可以說是中國歷史上的第二個帝國時期。第一個長期統一的帝國是秦漢,經過三百年的分裂、戰亂以及種族和信仰的沖擊融合,引塞外野蠻精悍之血注入中原文明,中華文明又實現了第二次政治上的統一。中國文明之所以能夠經久不衰,生生不息,最重要的原因在于中國文明的開放性和創造性。就開放性而言,中國文明展開雙臂擁抱外來文化元素,將其變成自身傳統的一部分,比如佛教;就創造性而言,隋唐時代呈現得非常明顯,三省六部權力制衡的政治體制、文官考試制度等,均為周邊民族和國家效仿;中國博大開放的文明更吸引了日本、朝鮮等周邊國家的高僧、士人、貴族子弟。

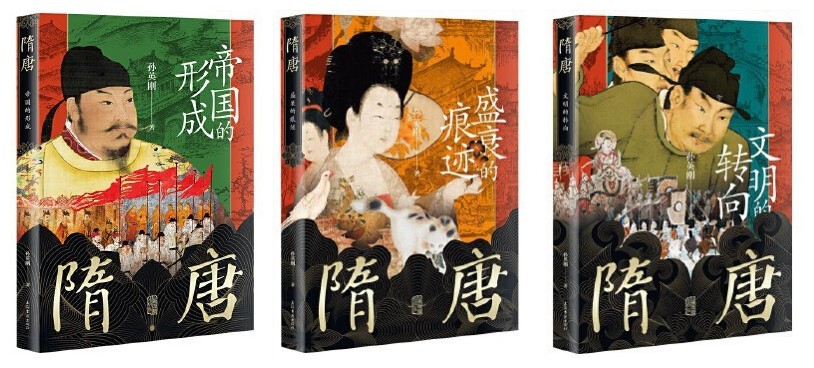

(本文系孫英剛精講隋唐史系列的“導言”,經授權,澎湃新聞轉載。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司