- +1

裘陳江︱國教運動的幕后推手——《沈曾植致陳煥章手札》續考

今年5月11日,拙文《沈曾植發起孔教會史事新證》有幸刊登于《上海書評》(沈曾植發起孔教會史事新證),主要利用的新史料是中央黨校(國家行政學院)圖書和文化館所藏《沈曾植致陳煥章手札》(共二十六通四十五開)。由于這批書札大多落款無時間信息,故筆者在前文中粗略將其分為兩個部分,即分別圍繞孔教會在上海的發起初創(前十一通,時間大約在1912年下半年至1913年4月前后之間)和第一次國教運動(后十五通,最后四通極為簡略,時間大約在1913年秋至1914年4月之間)。第一部分的考訂梳理已見前文,此篇為第二部分手札的考釋。

孔教會重心的北移與第一次國教運動

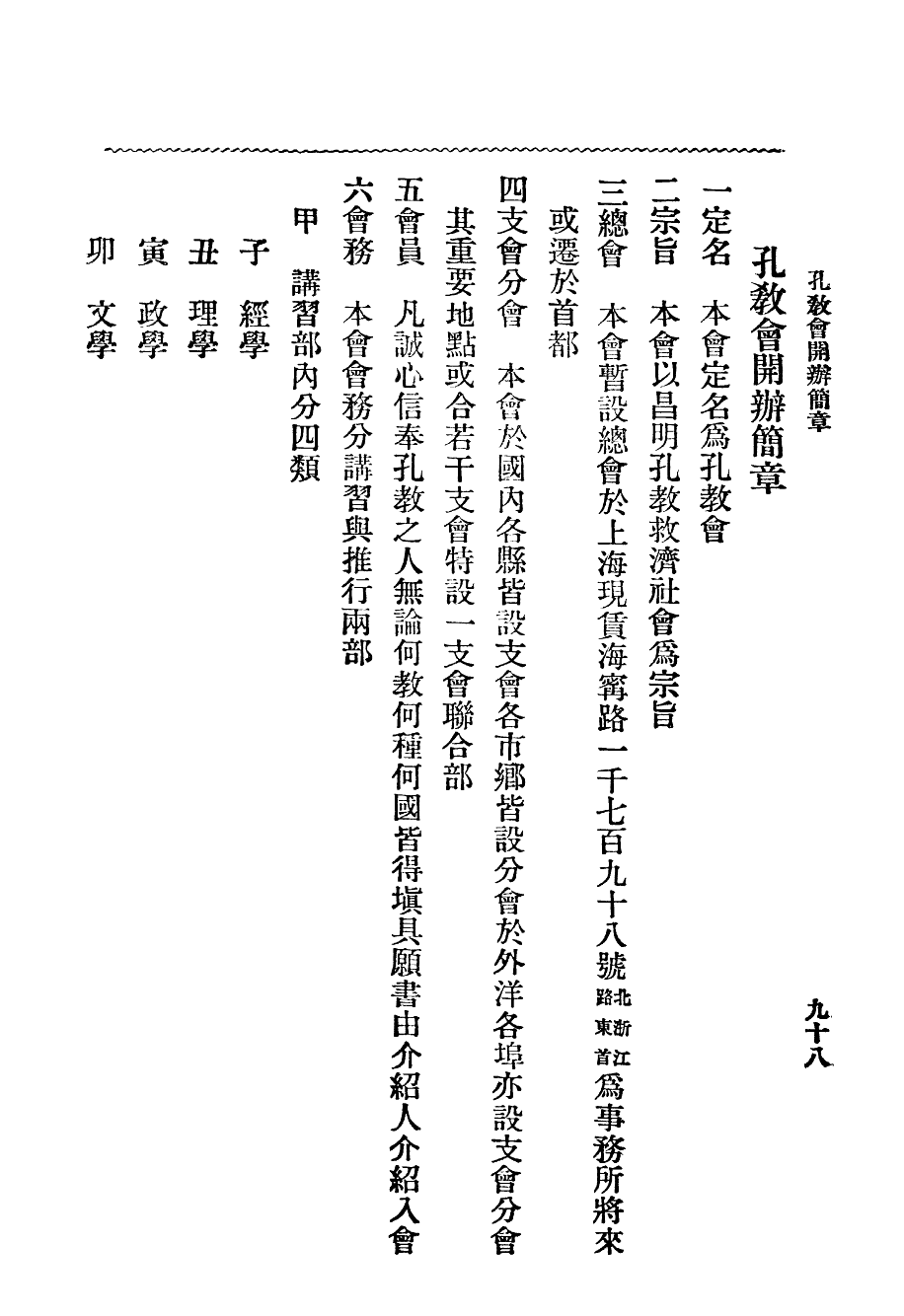

1912年10月7日,孔教會在沈曾植等人的主持幫助下于上海成立。在該會第一份正式章程——《孔教會開辦簡章》的“總會”條中則已聲明:“本會暫設總會于上海,現賃海寧路一千七百九十八號(北浙江路東首)為事務所,將來或遷于首都。”本來早在7月30日康有為致陳煥章的信中,便指示孔教會是以辦教為名,將來行政黨奪權之實,所謂“今若以傳教自任,因議廢孔之事,激導人心,應者必易,又不為政黨所忌,推行尤易。……及遍國會,成則國會議員十九吾黨,至是時而兼操政黨內閣之勢,以之救國,庶幾全權,又誰與我爭乎?”(康有為:《致仲遠書》,上海市文物保管委員會編《康有為與保皇會》,上海人民出版社,1982年,369-370頁)因此,隨著中華民國政治中心的轉移,加上國會召開,孔教定為國教之議起,不久該會總部也由南方遷到北京。孔教會總部北遷的過程較為復雜,簡要來說是1913年上半年康門弟子(姚梓芳、黃文開、羅惇曧等)及其親近士人先于北京創辦孔教組織,后與孔教會上海總會接洽,再由陳煥章北上串聯改編而成立了孔教會北京支會(后成為孔教會北京總會)。

《孔教會開辦簡章》

1913年6月《孔教會雜志》在“總會紀事”開篇作出宣告:“自總會創始于滬,登高一呼,全國響應,各省支會紛紛成立。惟尚有意存觀望或另立旗幟者,經同人公議,以為將來總會必須移至首都,庶北京人士有所觀感興起。前接黃孝覺君(即黃文開)、姚君慤君(即姚梓芳)等來函,曾有組織支會之舉,茲特由本會委任陳君重遠至京,以便聯合同志,籌備一切云。”而陳煥章是五月“二十四日(6月28日)出發”,“即于二十七日到津,小事勾留,于本月(六月)初一(7月4日)至京”。上海博物館藏有一通應是出發時沈曾植寫給陳氏的書札,稱其為“攜眷入都,背水陣勢”(沈曾植著,許全勝整理:《沈曾植書信集》,中華書局,2021年,第4頁)。此后經過陳煥章及眾人的努力,大約到8月中旬,孔教會北京支會正式成立(此時總部尚在上海,正式決定遷到北京是在9月底第一屆全國孔教大會之后),借“太仆寺街衍圣公府”為事務所。因此,如《沈曾植致陳煥章手札》的第二十二通短箋封面中便已出現“太仆寺街孔教會陳重遠先生臺啟”的字樣,此札內容無關緊要,但由此信息可以推知時間是在孔教會北京支會成立之后。

孔教會的重心移到北京,其面臨的首要任務便是掀動國教運動,即試圖趁第一部中華民國憲法制定之機,將孔教定為國教的內容寫入憲法文本之中,以實現在共和制度下孔教地位的重新確立。陳煥章及孔教會一方的國教言論其實早在孔教會成立前后便已提出,如1912年9月8日陳煥章在《論中國今日當昌明孔教》這篇演講中,便已認定“孔教既久為國教,則國民已久為孔徒,是故教民之多遍于全國,茍欲團結一國之心思材力以宗于一尊,而涌現統一國家之真相者,舍孔教末由也”。到了1913年2月20日,陳氏又在孔教會發表題為《明定原有之國教為國教并不礙于信教自由之新名詞》的演說,開宗明義地提出“孔教乃中國之國教”,并長篇大論地辨析定國教與信教自由之間不相掛礙,主張不能“聽命于政府而不能自主,信仰其國教而不得自由”,希望發起“民意”擁護孔教原有之國教地位。8月中旬北京孔教支會成立前后,由陳氏主導聯絡國內名流上請愿書于參眾兩院的運作也大體完成,據時在北京與其有過交往的賀葆真記載,8月5日“陳君云:‘現方籌畫,將請定孔教為國教,致書兩院求其通過,《請愿書》亦已脫稿。’”(賀葆真著,徐雁平整理:《賀葆真日記》,鳳凰出版社,2014年,221頁)由此也引發了國內關于孔教能否定為國教的極大爭論。

除了社會輿論,在憲法起草委員會內部,孔教會也掀起了真正的“國教案”。1913年4月8日,中華民國第一屆國會正式開幕,依照《國會組織法》第二十條之規定,“民國憲法案之起草,由兩院各于議員內選出同數之委員行之”。依此項條文,參眾兩院各選三十人組成憲法起草委員會。6月底,委員會正式成立并開始制定并諸條審議憲法草案。當日起草憲法,分為“大綱”和“條文”兩部分。“大綱”十二條草擬后,于8月2日憲法起草委員會第四次會議開議,到9月23日憲法起草委員會第二十一次會議議畢。但在9月23日會議時,除了大綱之外,尚有議員提議后經表決應列入議題者,其中就包含孔教問題。此后在9月27日第二十二次會議上議員陳銘鑒正式提出國教案,引發激烈爭議而導致會議延期。中間由于時逢正式大總統選舉,第二十三次會議遲至10月13日召開,但投票表決的結果是此案被正式否決。這便是嚴格意義上講的孔教會第一次國教運動中所謂“國教案”的簡單經過。

沈曾植的國教觀與“運動指南”

《沈曾植致陳煥章手札》從第十二通起,大體便是在第一次國教運動前后所寫。這十五通書札中,尤以第十三、十六、十九三通最為重要,篇幅也甚長。其中第十三通六開,第十六通十二開,第十九通五開,而全本書札共計四十五開,此三通所占篇幅超過一半,故本文以此三通為解讀的核心,輔以其他手札和相關史料展開討論。首先是第十三通:

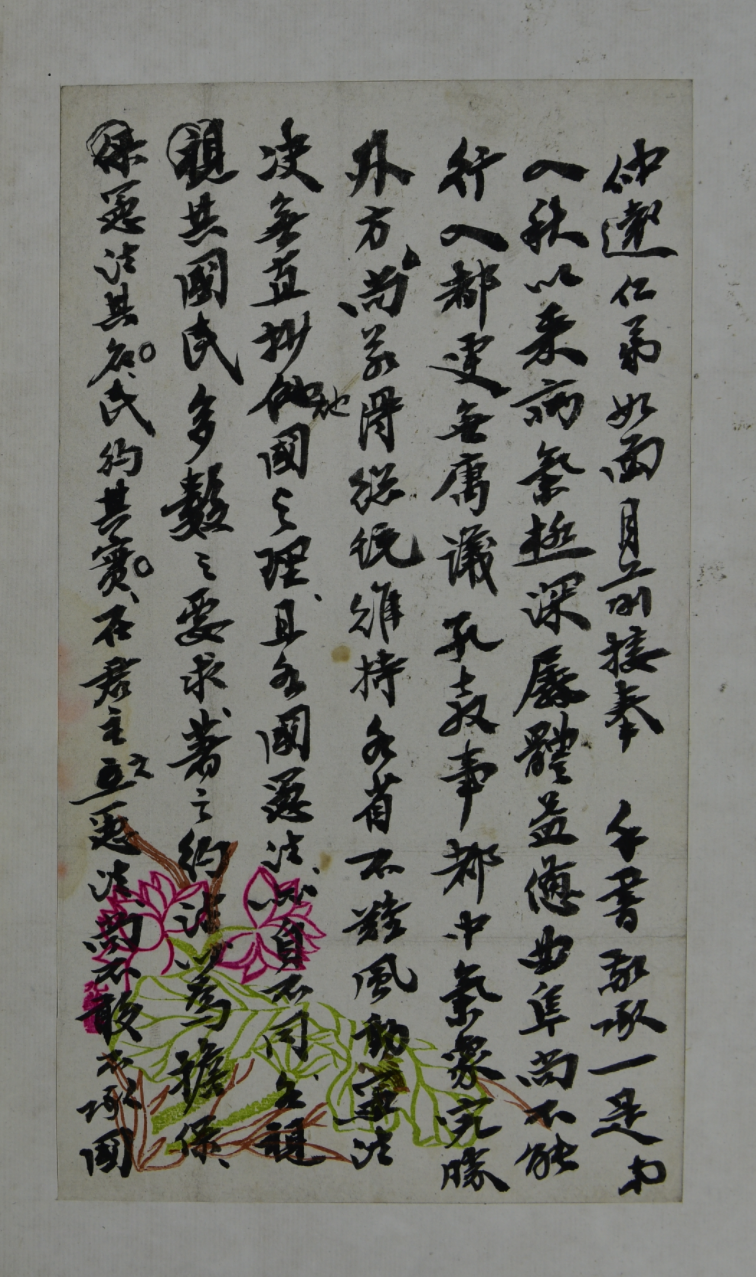

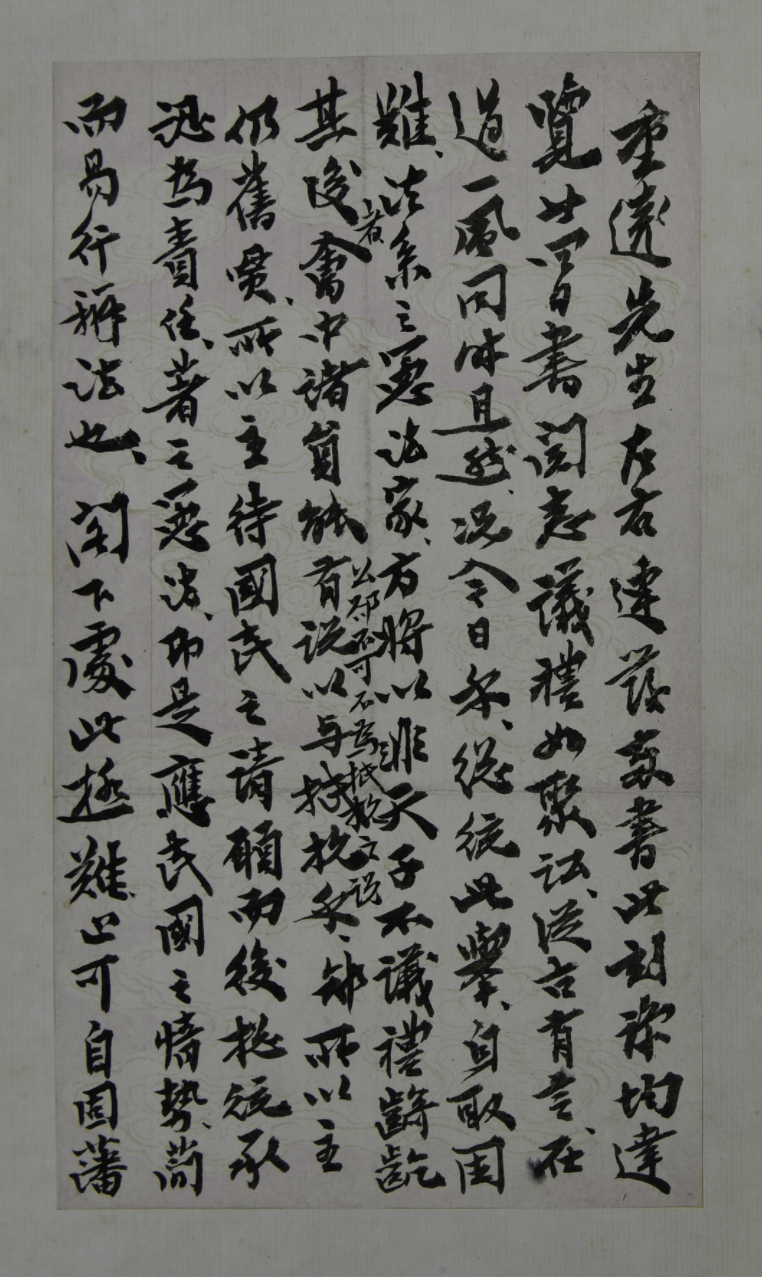

《沈曾植致陳煥章手札》第十三通首頁

仲遠仁弟如面:

月前接奉手書,敬承一是。弟入秋以來,病氣極深,孱體益憊。曲阜尚不能行,入都更無庸議。孔教事,都中氣象究勝外方。若得總統維持,各省不難風動。憲法決無直抄他國之理,且各國憲法亦自不同,各視其國民多數之要求,著之約法,以為擔保。憲法其名,民約其實,在君主之憲法,尚不敢不承國民之公意(如俄、波、土之國教),況民主國乎?若委員會少數個人,援他國歷史學說,橫生議論,以箝民口,是官吏極端之專制,更甚于暴君專制也。激人心之不平,釀天下之反動,教禍伏線,方在于茲,中國糜潰,孰尸其咎?總之辛亥約法以來,毀教之行為業已見于事實,毀教之論調亦且日益支離。邪說暴徒日出,其戲謔詬詈手段,以蹂躪我純正善良之社會,以盜賊為正義,以淫侈為人權,僅兩年而舉國少年已入渾沌世界。社會糜爛,政府豈得獨全?于此時提倡孔教以救之,已不過什一千百之效,忍復從而沮之乎?總之,在《臨時約法》以前,國中無毀教之事實,孔教不明定于憲法猶無妨。在辛亥約法以后,國中已明見毀教事實,孔教不明定于憲法,后患直不可思議。假令歐洲之大政治家、大社會學家,及此時而來,參議吾國憲法,亦斷無不認可孔教、國教編入憲法之理。何則?國民萬世所遵行,國家不得不立約承認也。至于孔教是宗教、非宗教之說,一切理由,在科學既無解決之方,在哲學亦屬懷疑之論,在東洋學者摭作游談,在歐洲教徒直視為戲論。(彼無不認孔為教者)豈可以傳聞未定之辭,定我萬世尊嚴之憲法?夫憲法所以定民心,豈以辨學理乎?總之,以暴徒之誤會信教自由為毀教自由,已見許多亂象。以委員之駁提議而生異論,又開多少爭端?此時孔教之危,業以達于極點,若憲法無專條保護,我四萬萬同胞萬不甘心,我三千年畏神服教之人心,亦萬不能見絀于一二酸丁,而遂無繼起。波瀾反覆,后事難量。而民國因無教而基本不堅,紀綱不立,秩序不成,其效固彈指立見者也。

足下堅志毅力,榰茲危局,辛勞可念,貞固可欽。汪袞甫精誠絕倫,吾黨久所推重,湯議長定力主張,王敬芳高言提議,茲皆吾道干城,敢在下風,敬銘欽仰。乃若鄙人私見,尤以請總統提唱為要圖。切望公商諸任公,一心歸命。南海處尤宜亟發詳書,瀝陳近狀,請其援護。此番過滬相見,渠力任擔承此事。顧似公來書求教者,然又有謗書盈篋之說,(亟作求教書,詳陳進行成績,謗不必計,鄙自有解法。)此一大事,不可因循,切囑,切囑。總會會長事,亦宜亟思辦法,早為發表方佳。(南海言已有五六省請為會長,則總會會長應請南海,更無二說。)汪伯唐曾談過否?能相助否?熊總理意見如何?日內切望詳復我一書,愈瑣愈好。所欲知者事實,不在議論也。泐請箸安,不盡。植。

憲法止能論國情,不能講學理(講學理是極危險事),至要,至要!

各省贊成國教之電極多,據此以斷,委員少數,烏足介意。

此札落款無時間,而從開頭可知是入秋之后,第二段中沈曾植提到與康有為曾“過滬相見”,則指的是1913年七月八日康母去世,康氏自清末出逃后首次回國,十月“奔喪反國,經過上海”,沈曾植曾到船中吊問晤面。故大體可知是在該年陰歷十月此次見面后不久。而湊巧的是此信最能反映沈氏觀點的部分文字,曾以《沈子培之弼教書》為名刊登于1913年11月23日(陰歷十月廿六日)《新聞報》(從“憲法決無直抄他國之理由”至“其效固彈指立見者也”,文字基本一致,僅三四處文字偶異),且有報家所撰引語一段:“嘉興沈君子培,名曾植,碩學重望,海內知名,前清時早已退隱,民國初立,尤不與聞外事。惟以大教淪胥,亡種是懼,特與各同志發起孔教會,于規定國教一事,持之甚力。近日自滬寄書北京總會干事陳君重遠,論定孔教為國教事。”故可斷定此信作于11月23日前夕。

此信中包含信息極多,其中最主要的當然是沈曾植的國教觀以及其對于國教運動進取方向的指示。首先是國教觀,沈氏在信中認為世界各國憲法各有不同,其中也有設立國教者,如俄、波、土等國(《新聞報》報道中,“俄”字前尚多一“英”字),因此既然已是中華民國,則應聽諸民意,而非“委員會(應即是憲法起草委員會)少數個人,援他國歷史學說,橫生議論,以箝民口,是官吏極端之專制,更甚于暴君專制也”。而且認為抬升孔教地位,發動國教運動乃是鑒于民國初年屢有發生的毀孔事件,同時將人心之渾沌、社會之糜爛歸結于《臨時約法》中無任何保護孔教之條文,因此疾呼“孔教之危,業以達于極點,若憲法無專條保護,我四萬萬同胞萬不甘心”。

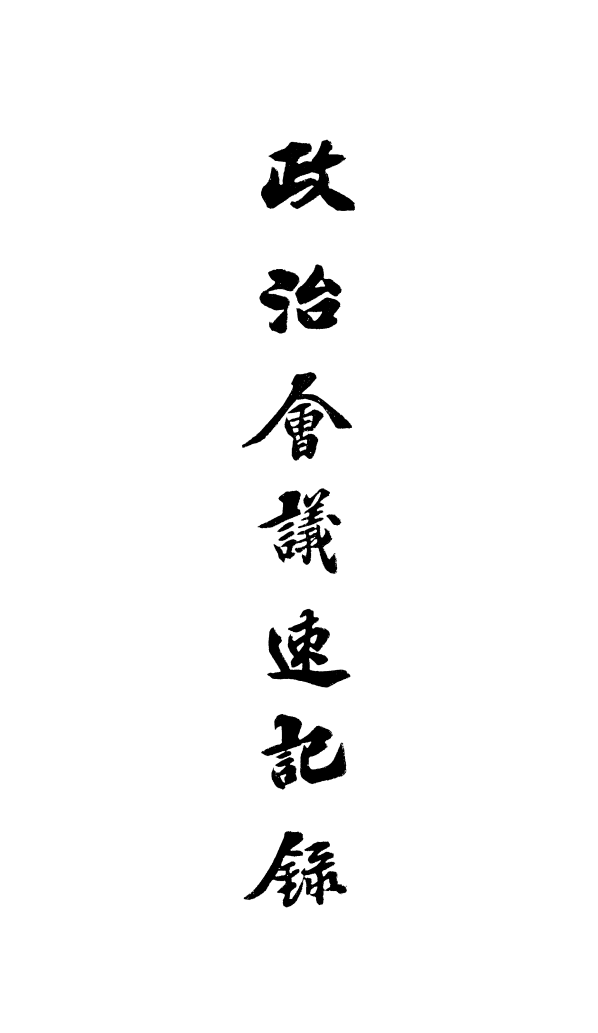

《孔教論》湯化龍題簽

而報紙上未刊登的是第二段文字,從內容看完全是一篇國教運動“指南”,其中提到諸多人名,均為當時極為相關的人物。從時間上來看,此時孔教定為國教的提案實已在10月13日被否決。不過在10月28日憲法起草委員會第三十二次會議上,又掀起了增加補充聲明的運動,汪榮寶提出“前以孔教定為國教,既經否決,現在自不當再行提出……于憲法之內,不能為宗教計,當為國家根本之教育計,是以本員提出條文系(國民教育以孔子之教義為大本)”,由此使得已經結束的“國教案”變相復活而使得最后在“天壇憲法草案”中保留了“國民教育以孔子之道為修身大本”的條文(具體辯論經過見《憲法起草委員會會議錄》)。而在“國教案”和“修身大本案”中,汪榮寶、王敬芳均是當時會場中明確推動的委員。故沈氏稱之為“汪袞甫精誠絕倫,吾黨久所推重,湯議長定力主張,王敬芳高言提議,茲皆吾道干城”。湯議長應指的是時任眾議院議長的湯化龍,其于上一年末曾為陳煥章出版的《孔教論》撰寫題簽加以鼓吹,在本年9月3日民國成立后首次國子監丁祭大典中,還以議長身份擔任主祭,故可稱得上是“定力主張”。此外,信中還提到了幾位政府中的實權人物。如已經當選正式大總統的袁世凱,信中兩次提到:“若得總統維持,各省不難風動”,“尤以請總統提唱為要圖。”這固然一方面是因為袁氏在1912年擔任臨時大總統伊始,便釋放出了諸多保守孔教的信號,另一方面也是由于總統祀天祀孔的討論也已開啟。如在沈氏的第十二通書札中便是與陳煥章討論“天”和“君”在民國成立后,仍有其統治人心的作用。信中稱:“人不足以服人,宗教家之稱天以臨民,政治家之稱君以臨民,根于億兆心理之自然。自太古以來,莫之有易者也。革命家言無天無君,蓋不如此不足以發暴亂之機,而眩治安之耳目,彼亦有不得已者在也。儼然政治家也,乃以革命者保命,以倡暴亂之說禁暴亂,南轅北轍,豈有合時?”以理解革命黨“無天無君”的姿態,來論證“天”和“君”在“馬上得天下”之作用和恢復的可能。當然從事實上來說,如能獲得元首支持,也必然有如臂使指的功效。與之相似的,信中還提醒陳氏注意7月底剛剛組閣上臺的總理熊希齡和9月初剛上任的教育總長汪大燮(即汪伯唐)的動向,皆是運動上層的指示。而最引人注意的當然還提到了梁啟超和康有為,梁啟超在清末因孔教問題與乃師實有分歧,其所撰《保教非所以尊孔論》最為明顯,但在此時由于其深度參與當時的政黨斗爭,不得不與各方勢力周旋,而對于孔教問題至少在明面上采取了合作支持的態度。如前提《孔教會請愿書》一事,梁啟超列名其中且排名靠前,引發了巨大的社會影響。在國子監丁祭中,梁氏也參與其中并發表演講,主張以君子(上流社會)作為轉移風俗、提倡道德的主要力量(《丁祭盛典紀略》,《憲法新聞》1913年第17期)。但從沈氏口吻中也可以體味到,梁氏仍非“一心歸命”。至于康有為的部分,則有必要與第十六通等后續書札合看,更作分析。

沈札第十六通 是二人目前所見最長的一通書信,其全文如下(因全文過長,整理時作了適當的分段):

《沈曾植致陳煥章手札》第十六通首頁

仲遠仁弟閣下;

接手書,詢南海言論,前書已詳,諒經達覽。南海已直任教事,公不可無詳明請益之書,將來或南海在滬公在京,或公在滬南海在京,皆于教有益。會長究應如何發表,請速籌見示。近日進行若何?排孔、尊孔,實孫、袁勝負之機,此意須愷切與總統及官僚派言之。茍定見在胸,毅然決定,反對者亦籠束而退耳,必無他患。試問各省同意文電為多數乎?三五立異少年為多數乎?國體雖更,治道不改,此是國情事實,難將一人手,掩盡天下目者,必欲徹底掀翻,舉政教而盡破壞之,能乎?不能。不能而姑以支離瑣屑之談,伏破壞種子于言論、教育界中,以為乘間竊發張本。此暴徒最后之希望,于官僚利害至切,不折其萌蘗,可乎?此時彼所恃為恫嚇者,徒以五族為言,五族何嘗承認民國,民國成立而五族卒無異言。將來孔教定為國教之時,其現象亦若是而已。且吾恐蒙藏既亡,回疆隨去,其時已無五族之可言,獨有華民一族,猶不思有以團結之、維系之乎?

愚意于將來憲法尚欲增入數條,略仿英國對于僧正寺院之約法。一曰大總統有代表國民敬行中國歷史相承祀天崇圣典禮之責任;一曰國體雖更,治道不改。(此語必須著之憲法,所謂民約,所謂國情。)大總統及立法、行政各部,對于中國國民歷世相承之綱常典禮,應發誓至心崇奉,不得有所變更。一于“自由”條下增但書曰:但孔教為中國民族二千年遵奉無形之國教,不得因自由之故,于一切特別尊嚴教典,發言行事有所侵損改更云云。大意如此,其字句請公更斟酌之,且此為最后預備,目前亦未可遽行宣布。總之,孔教本為吾國不成文之國教,茍無毀教事[事]實,即不明定憲法,亦尚無妨。乃自民國創建以來,各省毀教廢祀之事實,既已書不絕,至今而復有五族之爭、天主教請愿之運動,前途變態,愈出愈奇,將使吾民族之父子夫婦、日用飲食均有不能自存之勢。此次憲法中若無明白保護之文,將來當成何氣象?

憲法者,民約之變文也。憲法家之所謂國情,即民約家所謂民情也。民間之要求與國家之承認,兩者合而后憲法以生,國家將求吾民承認行政之大權,即不得承認保護國民第二生命之國教。此議論憲法者,探原本旨,請閣下用此意而易其名詞面目,與有賀、古德輩商之,必有首肯者。至于艾君來談,正可與暢論。文明日進,耶教在中國,求其發達,必須與中國古教交讓交融,而后可得上流社會之信用。吾輩固嘗從事于萬國宗教聯合者,與其助彼反對之徒,不如助吾徒以昭示耶教之大公美意。蓋今日吾國主張孔教者,皆希望平和之人,而反對孔教者,皆褊心搗亂之人。彼其心實以教之危機當在中國社會黨發達之日,教師究屬外人,不識吾內地社會真相,北拳南革,心理不殊。彼之推倒前朝,正以其媚外之故。而彼等仇外隱愿,亦獨其二三魁首密志之,排孔乃預為排耶地步,何可上其當耶?

頃又陸續接到十八、二十兩信,解謗之說,植自當身任之,南海電大意,皆鄙人語也。南行無天無教為方針,此時排棄孔教,不旋踵亦將排棄耶教,不觀法國之排教乎?彼其學說固以法國革命黨為本師,終有日達其目的,況耶教在中國所享特別權利優于孔教。孔教之危險為現在,耶教之危險為未來,此日方互相提攜之不暇,而可為若輩所利用乎?耶最信危險之語,何所聞而有此?總統能助孔教,閣下當即竭心力以助總統改定憲法之事,以為報酬。且此時若不與總統以充分之權力,不轉瞬暴民卷土重來,重來則孔教之被蹂躪,恐竟不堪設想矣。第國教會議恐無佳果,凡應召而來者,無非占風望氣之人,(總統似不敢獨力主持,亦正不必渠獨力主持,待全國之請愿紛來,以多數定之,甚容易也。但吾輩須預先運動耳。)周自齊即占風望氣之標本也。閣下在都,仍以多訪歐人,宣暢意旨為主要,日本人無用也。

會長事如何舉行,閣下須與同門人商酌同意,此外不必征其意見。蓋吾國習氣,征意見必須鬧意見也。若推鄙人為副會長,則在事理上不便承認,高而無位,言或有力,有位則無力矣。千萬思之。汪袞甫近尚相見否?

泐此,即請箸安。植。廿四日。

鄙人與公議論,皆一室之言,其言質直,似未便以之登報。或公用鄙意另作論說可耳,論說中稱某先生言則不妨。

第十三通手札作于11月23日(陰歷十月廿六日)前夕,此札作于廿四日。而在此札之前還有兩通短札,即第十四、十五兩通,筆者在上一篇《沈曾植發起孔教會史事新證》中指出了一個現象,即沈曾植不愿意甚至反感將其與陳煥章的私言公之于眾,甚至有所批評。目前可以明確知道,其在第十四通中所言:“登報究嫌太急,不知何人主意。觀中大字之不倫,可知報家之不甚贊同矣。……后信千萬不可輕出。”所指稱的應即是第十三通手札登于《新聞報》一事。而在第十六通末尾尚在提醒“鄙人與公議論,皆一室之言,其言質直,似未便以之登報。或公用鄙意另作論說可耳,論說中稱某先生言則不妨”,則顯然仍是商量的口吻。因此筆者推斷這當中有一個京滬之間通信的時間差,當時的郵遞速度難以及時更新二人頻密的信息溝通。沈曾植在第十六通所提醒的事宜,等到陳煥章接到時,第十三通很可能早已刊登了,故未及攔截甚至修改。因為報道中不僅明確將沈曾植的名字點出,而且有一長段引言,故應是沈氏在第十四通中所批評的“觀中大字之不倫,可知報家之不甚贊同矣”。因此關于這幾通書信的順序,筆者認為是第十三通在前,且時間應在陰歷十月廿四日之前,然后是第十六通(應作于十月廿四日),而第十四通是在十月廿六日之后。

此札所談內容更多,大體而言也可以分為以下幾個部分。首先,仍是對于國教運動進行的意見。沈氏在第一段中討論當時國教運動面臨的批評之聲,其“試問各省同意文電為多數乎”,由此也可知第十三通末尾所言“各省贊成國教之電極多”應是陳煥章對于問題的回答。其自己推論“三五立異少年”必不能“舉政教而盡破壞之”。而從其辯解來看,當時國教運動面臨的民族分離的指責,以及各宗教(無論中外)的教爭擔憂,顯然是其目標所在。不過沈氏的辯解固然有其學理,但也近乎策論。其對民族問題,則以結果反推,認為“民國成立而五族卒無異言”,那么“將來孔教定為國教之時,其現象亦若是而已”,潛臺詞便是可以先斬后奏。且對于當時蒙、藏、新疆的邊疆危機,認為稍后恐均不保,故更不必憂慮其反對國教了。在第二段中,對于各宗教團體認為的孔教定為國教有礙信教自由的反對之聲,他也是反向思維,其內心認為“五族之爭、天主教請愿之運動”即是民國以來憲法中無明白保護孔教的實證。當然因為可能牽涉外交和國際輿論,沈氏在第三段中也提出了應對之方,他指示陳煥章“在都仍以多訪歐人,宣暢意旨為主要”。至于憲法和國教之關系,則可與時任總統顧問的“有賀、古德輩商之”,在第十五通中,沈氏明言:“有賀長雄深于憲法,能諄請其助我,設辭于五條反對,必有善處。”而對于國內天主教反對國教請愿運動的首腦之一艾知命(即信中所稱艾君,其在1913年10月發表《上國務院暨參眾兩院信教自由不立國教請愿書》,發動反對國教的請愿運動)的上門踢館,其內心雖認其媚外可鄙,但也以為“正可與暢論談文明日進,耶教在中國,乘其發達,必須與中國古教交讓交融,而后可得上流社會之信用”,而且要宣傳孔教無所不包的度量,因“吾輩固嘗從事于萬國宗教聯合者,與其助彼死對之徒,不如助吾徒以昭示耶教之大”,即重提早先與尚賢堂李佳白等人的合作傳統,并以孔、耶同危險共進退為餌。關于相似的言論,沈氏在后續第二十二通中更有簡明的表示,當時應是國教運動已告消停,對于孔教會未來的走向,他指出:“鄙意極簡單:一,本會定為永久性質,無論何時,總期完全達到目的;一,對異教,發揮本教并育并行宗旨,俾知彼在我國得行其教,而不受危害,實陰受我教之福。鄙意請撰一書答耶教青年會,曉以孔教無種族之分,無宗教之分,此揭書可勸歐人之心。”

其次,關于聯絡的政界人物,此札對于結交大總統袁世凱則有了更為明白的進行方針。當時“二次革命”已告失敗,袁氏已在醞釀對于“天壇憲法草案”的阻撓和對于《中華民國臨時約法》的修訂。此處要提醒的是,袁世凱固然在就任大總統后便釋放尊孔信號,但對于孔教為宗教、為國教,至少在1913年4月便明確表示過反對。4月27日,其在孔社成立大會致詞時稱:“孔子初非神道之宗教,人或不察,必欲形式尊崇,強儕諸釋道回耶之列,似失尊孔本意,反使得執約法以相繩,何其傎也!”(《袁大總統致孔社開會祝詞》,《宗圣匯志》第1卷第2號)故沈氏等定是認為總統助力孔教仍屬不夠,故仍是從策士的角度出發,認為“排孔、尊孔,實孫、袁勝負之機,此意須愷切與總統及官僚派言之”,以“二次革命”的眼前事例為極好的說辭。且指示:“總統能助孔教,閣下當即竭心力以助總統改定憲法之事以為報酬。且此時若不與總統以充分之權力,不轉眴暴民卷土重來,重來則孔教之被蹂躪,恐竟不堪設想矣。”這也符合其在第十三通中對陳氏所言“所欲知者事實,不在議論也”,一切盡看結果如何。而當1913年11月4日,袁世凱已經解散國民黨、解散國會,天壇憲法草案也只是停留于草案之后,祀天祀孔等大典禮的討論更加甚囂塵上。不數日,沈曾植又有一通長信,即第十九通:

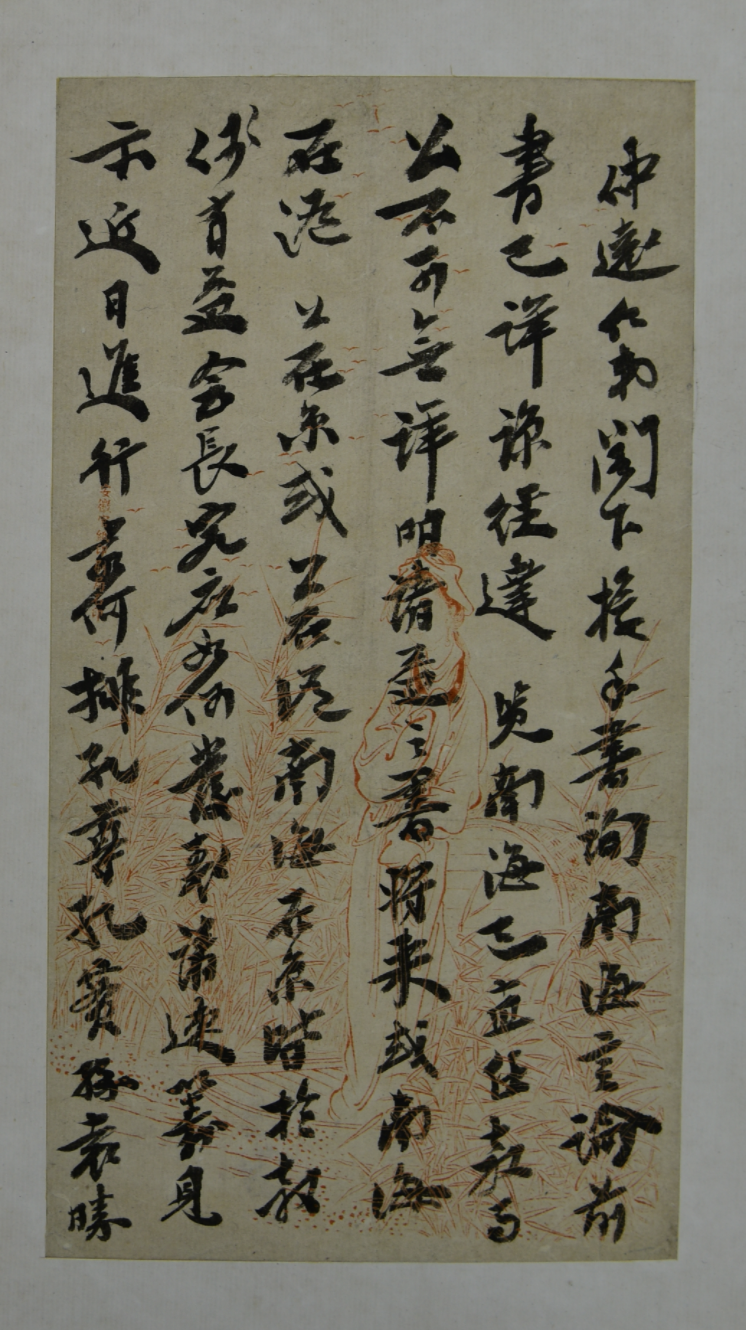

《沈曾植致陳煥章手札》第十九通首頁

重遠先生左右:

連發兩書,此刻諒均達覽。廿四日書閱悉。議禮如聚訟,從古有言,在道一風同時且然,況今日乎?總統此舉,自取困難。法系之憲法家,方將以非天子不議禮齮齕其后者。會中諸員,能有說以與抵抗乎?(公卻不可不為抵抗之說)鄙所以主仍舊貫,所以主待國民之請愿,而后總統承認為責任,著之憲法,即是應民國之情勢,簡而易行辦法也。閣下處此極難,止可自固藩籬,多稽而寡議,多否而少可,錄取大條目,商諸南中同人,折衷于南海。所謂多聞闕疑,慎言寡尤悔之道也。

諸委員之識議,貽笑天下無疑,于其中儻有微具知識,而對孔教有信心者,亦可以此意微諷之。至于目前冬至,當可為綿蕞一時之事,(如總統有祭天之意,吾輩卻不可不贊成。)不可為制定永久之言。當可為聽諸委員為叔孫通,閣下不可作倉卒曹褒,詒譏后世。至囑,至囑。益齋已作一文登諸本期雜志。

曹尗言處,公宜專函請教,兼囑益齋致意。會長舉行后,都中物情如何?賤名邀免,至深感謝。王書衡來,于教禍二字,意尚不能無動。鄙直告以此事由吾啟發,孔以禮讓為國,決無排斥之虞。渠亂以他詞而罷。都人士狀態如是,至可憫也。鄙之言佛教曰慈悲,曰不壞世法;言圣教曰禮讓,曰道并行而相悖,如是而已矣。

泐請近安,不盡。植。十一月初一日。

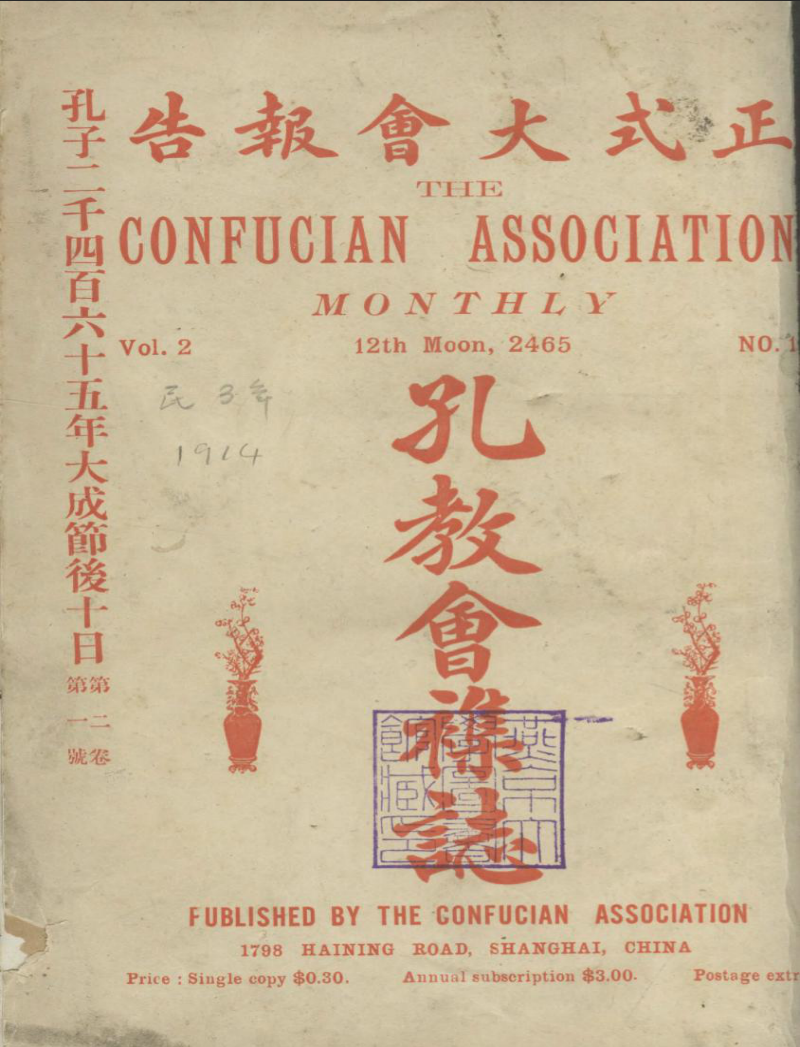

這一通書札的時間明確,應即是1913年十一月初一日(11月28日)。信中開頭所言“議禮”應即是祀天祀孔的禮儀,此事其實早在該年3月,已經發生了臨時大總統袁世凱向內務部、教育部下發“王式通請定祀典說帖,又徐紹楨請將天壇改為禮拜堂配以孔子呈文一件”向全國征集意見的行動,形成了全國范圍內的討論,函電紛爭。而揆諸時間,此時已是政治會議(取代國會)召開在即,故沈氏所言“總統此舉,自取其難”,且緊接評點憲法家之非議,則必定是從陳煥章處得知祀天祀孔案將交由政治會議審議。沈氏認為其實采取國民請愿,總統承認的方式最為“簡而易行辦法”。現在既然要走法律程序,對于總統有意的祀天案應贊成以換取其對于孔教的支持,而對于憲法家以“非天子不議禮”為由反對祀天則應在會中加以抵制。袁世凱的祀天行為,不管當時和后世如何辯解,以民國總統之身行帝制時代“天子”祀天之禮,定可將之視為走向稱帝的前兆。故作為心系前朝的遺老,沈曾植在信中也承認極難,故僅指示陳煥章“止可自固藩籬,多稽而寡議,多否而少可”,“聽諸委員為叔孫通,閣下不可作倉卒曹褒,詒譏后世”。此處沈氏所用的是西漢叔孫通和東漢曹褒分別為漢制禮的典故,叔孫通當然是西漢初年成功的案例,而曹褒卻是通過改變漢家故事,將舊典、舊儀雜糅經書、圖讖,不到一年時間就完成了《漢禮》。其雖一度被采納,但很快被人以擅自制定漢禮、破壞儒術之名參奏,最后《漢禮》也被廢止([日]渡邊信一郎著,徐沖譯:《中國古代的王權與天下秩序》,上海人民出版社,2020年,133-136頁)。不過,這種既要、又要的做法,顯然陳氏未能做到。陳煥章當時作為總統顧問參與了政治會議中祀天祀孔案的討論,而從后見之明來看,1914年初真正進入政治會議議事程序之后,對于國教案根本沒有商量的余地。1914年1月14日政治會議第三次會議中,議員徐霨質疑崇祀孔子之舉是否會招致意外波瀾,因前此“有人主張定孔教為國教,于是孔教會、道教會、佛教會等爭樹一幟,以相高近”。同為政治會議議員,且為籌安六君子之一的孫毓筠立即回應:“頃徐君所說是將祀孔與定孔教為國教牽涉成一問題,不免誤會。據本員看來,此問題絕無相連之關系……大總統咨詢之本意,不過咨詢現在祀孔是否仍于春秋丁日行之,或于開學首日行之。其典禮為中祀,抑為大祀諸問題。本議會當在咨詢范圍以內討論,至于定孔教為國教,乃另一問題,現時不在討論范圍之內。”此后政治會議諸議員再無國教之疑義(詳見《政治會議速記錄》)。而陳煥章本人則完全淪為論證祀天祀孔案合理性的所謂禮學專家,且積極參加,尤其對于袁世凱發下的《大總統特交祀孔咨詢案》做了詳細的說帖建議。

《政治會議速記錄》

但是細究《大總統特交祀孔咨詢案》內容可以發現,其主旨與孔教會之前宣揚的有著很大的分歧,尤其對于孔教是否為宗教一事。在這份文件中明確說明:“自變更國體后,有創為廢孔之說者,而國教問題由此起,聚訟紛紛,牽及祀典,本會議詳細討論,以為崇祀孔子乃因襲歷代之舊典,實未含有宗教意思,于信仰自由毫無妨礙。”不僅國教案無從討論,在官方的祀孔案中更是直接否認孔教有宗教的意思。因此,應是議定的祀天案相關內容公布之后,沈曾植極度光火,在上海博物館所藏另一通致陳煥章的書札中破口大罵:

重遠仁兄閣下:

頃讀報載祀天原議,喪心狂囈,荒謬絕倫。此反對黨極無賴、極惡作之言,而足下坐視不能糾正,足下名譽從此掃地,對世界無以自立,即對政府亦無以自立矣。事已至此,前途已無幾希之望,除潔身引退無他策,除將自己意見不同之議論,大聲疾呼、表白于世以外無他策。如此尊孔配天,是促孔教之亡也。為公計,止有痛快駁議一篇文字。(茍無駁議,足下亦化為妖人矣。)速上書,速登報,速南歸。此問近安。乙泐。

擬電:“報載祀天原議,荒謬絕倫。”如此嘲弄,公可忍,天不可忍,請審查。

此札據整理者所載,寫于“大梁太歲癸丑殷氏”的磚文箋紙上,故應作于民國二年癸丑(1913年)(沈曾植著,許全勝整理:《沈曾植書信集》,第3-4頁)。筆者進一步推斷應作于癸丑年末(陽歷可能為1913年底或1914年初)。因為袁世凱提交給政治會議有關祀天祀孔文件的時間是1913年12月24日,故信中所言“祀天原議”,目前雖不知其具體所指為何種文獻,但大體可知是與前案相關的內容。首先,祀天案本身因為牽涉祭祀者的身份問題,這本是清遺民最為介意的所在。其次如前言,議定的案子中直接否定了孔教作為宗教的可能。因此在沈氏看來,只能是“速上書,速登報,速南歸”,否則“足下名譽從此掃地,對世界無以自立,即對政府亦無以自立”,且“如此尊孔配天,是促孔教之亡”。當然仍從事后來看,陳煥章并沒有真正參與袁世凱的稱帝活動,反而退藏江湖。至于他與清遺民的公開決裂,如上一篇文章所言,要等到丁巳復辟之時了。

康有為任孔教會會長的臺前幕后

康有為

最后,還需要稍作梳理的是隱藏在前引各通書札之中的康有為擔任孔教會會長一事的原委。有關康有為任孔教會會長一職前后經過,2007年張頌之撰有《康有為孔教會會長任職考》一文,對于康氏在民國時期三次被舉為會長,四次辭去會長之事有了較為詳細的梳理,不過對于1913年這次任職一事,只是依據《孔教會雜志》的報道,確定在1913年11月23日孔教會在北京事務所召開的特別會上,康有為被正式推舉為孔教會會長。但對于其在歸國后如何擔任會長,孔教會內部如何討論的原委尚缺乏討論,而這批書札所提示的內容正可補其缺。

陳煥章等人在上海發起孔教會之時,由于康有為尚在國外,故對于會長一職陳氏采取虛位以待的辦法,遙尊康為會長。1913年6月12日,身處北京的康門弟子姚梓芳曾致信上海總會稱:“本年大成節(孔子圣誕,八月廿七日)前,將全國支分會一齊告成,公舉孔教巨子一人為全國孔教會長,奉南海為之魁。”同月26日,姚氏還告訴北京籌建孔教組織的薛正清,稱“贊成孔教會而不贊成康長素為會長,亦不能舉辦”。顯然在康門內部,以康有為為會長之不二人選,但也只限于口頭議論。本文前面提到該年七月初八日(8月9日)康有為母親在香港去世,康氏方歸國奔喪,于十月自日本出發,經過上海再轉到香港,正是在上海停留期間與沈曾植有一次碰面。而在此期間,由于《孔教會開辦簡章》“會期”一條中規定:“本會每年開全國大會一次,在大成節前三日開會,明年當開第一次大會于闕里,嗣后每年大會地點皆于前一年擇定。”因此,第一屆全國孔教大會將在八月廿三日召開,選定會長正是大會的重要使命之一。關于此次大會,該年六月初九日(7月12日)陳煥章曾致一長信給在上海代為主持會務的張爾田(與沈曾植親近),詳細通報了他所掌握的從上海到曲阜參會的情況:

大約由上海搭滬寧鐵路火車到南京,在南京宿一夜,翌早乃過江搭津浦鐵路火車,下午至兗州卸車,換乘小車至曲阜,計由上海至曲阜,不過一晝夜之時間,至于來往之旅費,以搭二等車計,約需六十元,頭等加倍,三減半,此弟所得之傳聞者也。在曲阜食宿之費,弟無從杜撰,然據孔道會第一次來信,言已商孔燕庭上公假定地址,則租錢殆可不計,日費一元,當亦足矣。蓋會期之中,不過尋常便飯,無取乎靡費也。大成節前三日開會,則在舊歷八月二十四日,后三日散會,則在九月初一日(八月小建),或因事繁,不能不延長會期,則俟諸臨時公決,惟赴會者,或依期到,或遲一兩日才到,或散會而后歸,或不及散會而即歸,均聽其便,若能于八月二十三日到曲阜,于九月初二日離曲阜,則赴會之期限完滿矣。南方之赴會者,各可自由出發,不必定在總會齊集然后同往。

這一通信正可與《沈曾植致陳煥章手札》第十七、十八兩通相呼應。當時沈曾植也是被邀參會的重要人物,在第十七通中表明了陳煥章一方已經決定推舉康有為為會長,原文稱:

仲遠仁兄大人閣下:

昨奉手書,敬承一是。會長決舉南海,此無疑義,以勞玉初或曹叔言副之。南海丁憂,不能即來,無害也。鄙不病,而津浦路平靖無擾,必當達此志愿。已約孟劬,未得覆也。肅覆,即請道安。植。初七日。

當時由于不久之前的“二次革命”,江蘇一帶的激烈戰事,津浦鐵路一度受影響而停開,故沈氏言只要“不病,而津浦路平靖無擾”則可以參會,且已經與張爾田(即孟劬)相約。另外在第十八通應是緊接而作:

海道費而遠,津浦較近,而滬上謠傳不可行。竭三日之力,布置熨貼,諸公行而弟以腹疾不能隨前也。前數日與菊仙言,以道路如何、身體如何定行止。因慨然言不知鄙人有此福否?果然無福。昨日齋肅,北面默存,念我同人,禮誼則度,笑語卒獲,濟濟蹌蹌。各省到者若干人?省分齊否?齊魯之魁儒碩學均到齊否?江浙士大夫殆非政治命令不能齊一也。提議若干事?會長舉定否?公勞可想,尚有暇揮示數行否?家塾一說,幸留意(屬姚生達意),以補助國家經費所不及立說。此問重遠仁兄(誤字可笑)日祉。植。

由此札可見,沈氏最后未能成行。考諸當日孔教會上海事務所的安排,八月十六日集合周邊“東南之秀”的支部參會代表,開會集議出發事宜,而不能赴會的則在上海行大成節祝圣禮,由姚文棟主持籌畫。由此可以推知,第十八通應是作于東南人士出發之后,而且是在大成節上海行禮的第二天,即八月廿八日(9月28日)。而由此二札可知,在第十八通中沈氏尚在詢問“提議若干事?會長舉定否?”目前尚有一通大會前夕陳煥章致沈曾植的手札,也是目前所見不多的陳氏手跡。在該信中,則是陳氏向沈氏請教“南海承認會長一職,惟何時發表,請老先生主之”(《函綿尺素》,中華書局,2012年,216頁)。到了此處第十七通中則言“會長決舉南海,此無疑義,以勞玉初或曹叔言副之。南海丁憂,不能即來,無害也”,故第十七通時間上反在其后,推斷應為九月初七日(10月6日)。可見當日在曲阜孔教大會上,已經決定公舉康有為為會長,且有以勞乃宣(即勞玉初)和曹元弼(即曹叔言)為副會長之說。只是當時康有為已在丁憂之中,不能赴會任事,但沈氏直言無妨。

《孔教會雜志》第二卷第一號孔教大會專號

康有為出任會長的公議大致成立,但從前揭各通書信可知,對于其如何正式擔任會長的儀式、如何發布公開聲明,成為沈、陳通信的一個重要內容。從時間順序來看,11月21日前夕所作的第十三通中,沈曾植稱:“南海處尤宜亟發詳書,瀝陳近狀,請其援護。此番過滬相見,渠力任擔承此事……總會會長事,亦宜亟思辦法,早為發表方佳(南海言已有五六省請為會長,則總會會長應請南海,更無二說)。”在11月21日的第十六通中,沈氏稱:“南海已直任教事,公不可無詳明請益之書,將來或南海在滬公在京,或公在滬南海在京,皆于教有益。會長究應如何發表,請速籌見示。”而且在信末則更直接提出,會長如何舉辦乃是康門內部之事,其稱:“會長事如何舉行,閣下須與同門人商酌同意,此外不必征其意見。蓋吾國習氣,征意見必須鬧意見也。”而對于自己被推為副會長,則明確表示拒絕,以“高而無位,言或有力,有位則無力”為理由,也與上一篇文章所言甘居幕后相符。在11月28日的第十九通中,沈氏又詢問:“會長舉行后,都中物情如何?賤名邀免,至深感謝。”可見其終獲隱藏。由第十六通沈氏明白指示陳煥章“須與同門人商酌同意,此外不必征其意見”,或許是數月來與陳氏反復糾纏此事而被問得厭煩了,且其應是對于康有為及門下的組織系統有大致的了解,故也有將自己從人事糾紛中撇開的意圖。其實從幾通長札可以看出,本來在孔教會成立之前,康有為是指示陳煥章可以利用沈曾植在滬的勢力,但這一時期沈曾植卻儼然成了康、陳之間的傳聲筒,尤其是以第十三通中“南海處尤宜亟發詳書,瀝陳近狀,請其援護。此番過滬相見,渠力任擔承此事。顧似公來書求教者,然又有謗書盈篋之說(亟作求教書,詳陳進行成績,謗不必計,鄙自有解法),此一大事,不可因循,切囑,切囑”,可見陳氏擔心身上已經遭受了不少“謗言”,故筆者推斷很可能當時師弟二人之間出現了不小的隔閡,這或許是1907年康有為對于陳煥章在孔教事務上有所芥蒂的延續(參見拙文《民國元年孔教會上海發起史事鉤沉》,復旦大學歷史學系、復旦大學中外現代化進程研究中心編:《近代中國研究集刊》(8)《多維視野下的思想史研究》,上海古籍出版社,2019年,320頁)。

從后來的歷史回看,雖然11月23日陳煥章在北京孔教會事務所主持召開推舉會長的大會,且尤其親自宣布“全體一致皆贊成舉南海為會長”,且擬定電文稱“本會會長非先生莫屬”,但在稍后的12月,《孔教會雜志》上刊登了康有為發來的兩通電文,當時康氏“因在籍營葬,一時驟難到京視事”,故先后致電京津的三位門生指定替手,分別是徐勤、龍澤厚和羅惇曧,明確命其“代吾辦孔教會事”,而非為孔教事四處奔走“辛勞可念”的陳煥章,難免令人產生諸多遐想,或許也可為二人在丁巳復辟后的日趨疏遠埋下伏筆。尋繹沈曾植書札中的線索,以及康有為自定替手的做法,可以看出孔教會在康有為的操縱下地盤意識十分鮮明,自固自閉。正如在1913年一度深入參與孔教會北京支會的干事李時品在面臨姚梓芳等康門弟子狂言尊康時,其在日記記道:“孔教非何人所得私,凡屬圣人之徒,皆有立會之責。會長舉長素固佳,即長素不得舉,海內夫豈無人?若曰此事非長素不能辦也,試問長素未生,孔教奚以自立?長素而死,孔教豈遂必亡?謂不舉長素,即不辦孔教會者,是孔教會為長素而立,非為孔教而立也。為長素而立孔教會者,其目的恐不在教。今京內外尊孔團體何嘗不多,大抵藉昌明孔教之名,為弋取政權之計,明為教會,陰為政黨,予人以可攻之隙,實他日自敗之原。若此者,孔教之賊也,吾儕豈宜蹈此?”而且據李氏所言,當日陳煥章也說過:“恐孔教之亡,始于廢孔者,而實成于尊孔者。”其深以為然,因而繼續痛發感慨:“意見不同,無妨分立,天下政權貴統一,而學術則無嫌于競爭。必統一而后分數明,國乃可治。必競爭而后真理出,道乃可尊也。”(李時品:《知類強立齋日記》癸丑年五月二十三日)李、陳二人所言,無疑為后來孔教會的命運下了一道讖語。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司