- +1

北大醫學部師生對話:把技術留在最需要的地方

北大醫學是培養優秀醫學家的搖籃

不只是優秀的醫生

更要有家國責任感,為社會做貢獻

遇事無難易,而在于敢為否

在自己的研究領域努力鉆研創新

成為大眾健康的有力保障

師長們在用他們的行動

為我們描繪著榜樣的模樣

做一名有溫度的醫生

秉承“人民至上,生命至上”的初心使命

把“明德為先、厚道為蘊、尚仁為本、出新為常”的

北大醫學精神

傳承下去,接力下去

10月25日

北大醫學辦學111周年特別活動

“榜樣?同行:師生對話 精神傳承講述會”舉行

師生共同講述了北大醫學歷屆八年制學生的故事

展現了奮發昂揚的青年榜樣力量

第二臨床醫學院胸外科的2002級、2010屆臨床八年制畢業生李曉與來自第三臨床醫學院的2016級臨床八年制學生董芮嵐通過講述自身故事,讓大家讀懂了“人民至上 生命至上”的深刻含義。天津醫科大學的2001級、2009屆基礎八年制畢業生艾玎和來自基礎醫學院的2020級基礎八年制學生伍鋌用自身成長經歷告訴大家,“健康中國,人人有責”,每個人都是自己健康的第一負責人,健康生活才能科技強國。口腔醫學院修復科的2004級、2012屆口腔八年制畢業生劉曉強和來自口腔醫學院的2017級口腔八年制學生王嘉怡用生動的臨床故事向大家展現了“能看病,看好病”的重要性。

師生交流 共語成長

(一)人民至上 生命至上

把技術留在最需要的地方

“跨越萬里山河,傾智傾力,只為把先進的醫療技術留在祖國和人民最需要的地方。”

2021年,響應黨的號召,2010屆臨床醫學八年制畢業生人民醫院胸外科副主任醫師李曉作為中組部派遣的第十批援疆干部,來到新疆自治區第三人民醫院。醫院的胸外科是個非常年輕的科室,只有4名醫生,其中1名主任,1名主治醫師和2名住院醫師。

入疆后,在北大人民胸外科和自治區三院黨委的領導和支持下,面對挑戰,李曉信心滿滿,她結合自身專業特長,開展了數例自治區首例手術,多項工作在自治區甚至全國位于前列,帶去了熒光指導的全腔鏡Ivor-Lewis食管癌根治術、熒光胸腔鏡胸導管顯像、管狀胃血供評估及肺段邊界確定等先進技術,以及人工智能3D重建+術中熒光指導的精準肺段、聯合亞段切除等手術,以“師帶徒模式”將適用于復雜肺外科手術的北大人民“王氏技術”核心留在新疆。

在自治區衛健委以及中組部援疆團隊的支持下,李曉牽頭成立了自治區醫療援疆胸外科專科聯盟,擔任主任委員;舉辦的第一屆博峰胸外科論壇是受援醫院舉辦的規模最大、規格最高的一次會議。她還多次深入邊境縣進行義診,赴南北疆縣市級醫院進行技術推廣;與北京大學人民醫院胸外科遠程連線,每周進行年輕醫師基礎及臨床授課培訓。

援疆期間,醫院的食管癌手術相關的醫療和護理都是李曉一步步帶出來的。雖然工作的艱辛盡在不言中,但是受援醫院的醫護們渴望學習進步的態度和對患者的用心用情深深地打動了她。正是新疆人民的淳樸和真摯,督促她在援疆一年期間,不辭辛苦,一次又一次地接受挑戰,把先進的技術和管理理念留了下來。

由于援疆期間的高度工作熱情和出色工作,援疆結束后,李曉收到了來自新疆的一大箱子證書,被評為優秀援疆干部,記功一次。

近十年來,北大醫學援藏援疆的隊伍始終風雨無阻,給邊疆人民帶去先進的診療技術,真正惠及百姓,開創了新時代的厚道篇章。

(二)健康中國 人人有責

把技術留在最需要的地方

“北醫的科研啟蒙讓我快速成長,深刻地體會創新的科學精神、求真的科學態度。”

基礎醫學院2020級基礎醫學八年制學生伍鋌是北大醫學首批強基計劃成員,上大學之前,他一直對“醫學科學家”的身份充滿好奇,北醫給了他實現夢想的平臺。

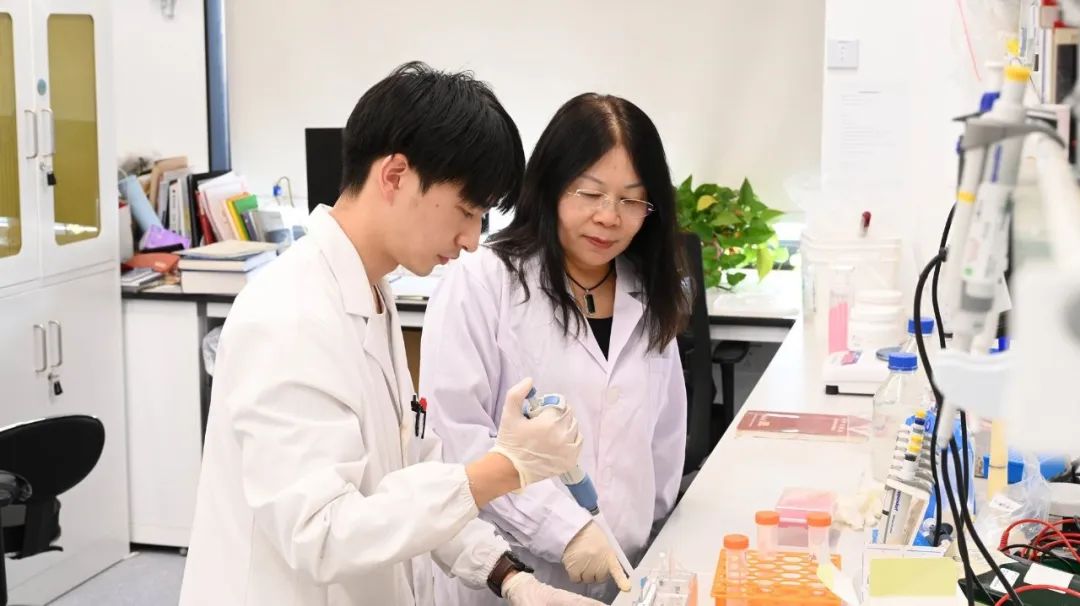

本科階段,伍鋌根據興趣,自由地選擇方向進行科研探索。他通過“十四五規劃”了解到國家對腦科學的戰略布局,又在導論課中了解到神經科學是最難攻克的科學堡壘之一,于是加入北京大學神經科學研究所,跟隨王韻老師探索大腦的奧秘。

一開始,伍鋌還是一個粗心大意的小伙子。王韻老師會不厭其煩地認真檢查、細心指出每一個小錯誤。她說,做科研既要有遠大的志向、高屋建瓴的想法,也要踏踏實實地注意每一個細節,因為醫學是對生命負責的學科,容不得一點錯誤。老師的言傳身教向伍鋌展現了嚴謹的科學精神與誨人不倦的育人精神,并鼓勵他將這份精神傳承下去。

在這場剛剛開啟的漫長科研修行中,伍鋌始終沒有忘記保持一顆追尋的心。關注到我國的老齡化趨勢和腦卒中嚴重威脅著老年人的健康后,他在王韻老師的指導下,把研究重點落在腦卒中上,依托課題組的研究基礎,開展了以內源性激酶家族為中心進行卒中后神經保護靶點的機制研究。

今年8月份,伍鋌作為課題負責人,獲得了國家自然科學基金青年學生基礎研究項目資助,是首批獲得此項目資助的本科生。在北醫的這段科研啟蒙讓伍鋌快速地獲得了成長,也對于創新的科學精神和求真的科學態度有了深刻的體會。

在日常的學習工作中,伍鋌沒有囿于實驗室這一方小天地,而是將課堂所學的醫學知識,以年輕人喜聞樂見的方式傳播出去,以微薄之力踐行北大醫學生的社會擔當。

新冠疫情期間,伍鋌結合在課堂上學習到的免疫學知識,講解了不同人感染新冠病毒后的癥狀差異,他第一次嘗試做視頻就獲得了2000多的播放量,并受邀在光明網講述科學家故事,傳遞科學家精神。在評論區,伍鋌看到網友們放下了對疾病的恐慌,用科學的視角提問與探討,這讓他感受到了在云端,北大醫學人也可以改變很多。

今年,伍鋌還來到云南彌渡縣,幫助當地建立童聲合唱團,以青少年美育推動鄉村振興。在全國童聲合唱節中,童聲合唱團成為了唯一獲得兩項金獎的鄉村團隊。

(三)能看病 看好病

把技術留在最需要的地方

“想要成為一名成熟的醫生,需要站在患者的角度上看問題,尋找最佳的解決方案。”

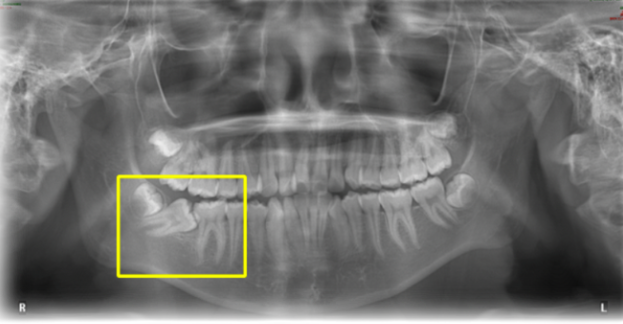

王嘉怡作為一名“大七”的八年制學生,進入口腔醫學的臨床工作,正式面對病人已經有兩年多了。剛上臨床時,王嘉怡曾接診過一名14歲的女孩,右下第二磨牙在口內看不到完整的牙冠,只能在第一磨牙的后面看到勉強露出的一個牙尖。這顆牙經常會塞東西,牙齦出血,也難以咀嚼。王嘉怡一下子就犯了愁,這樣“躺平”的牙還能扶起來嗎?是不是只能拔掉了?可是女孩還年輕,少了這顆牙,咀嚼功能勢必會受影響,而想要種牙還需要等到18歲以后。她在內心暗暗下了決心,至少要試著治好這顆牙。

帶著疑問,王嘉怡上網查閱了中外文獻,發現原來磨牙阻生并不少見,發病率約有1%。可以依靠位于下頜升支前緣的種植支抗釘將磨牙扶正。有了種植釘技術在手,她有了為小女孩治療的信心。然而小女孩才14歲,這種治療手段是否合適她?王嘉怡再次犯了難。

王嘉怡找到了導師李巍然教授,并提出了自己的疑問。李教授仔細研讀了病歷資料,提出這種治療方案是一個有創的過程,可能會造成磨嘴不適的問題,而種植體植入難度也較大。

李教授給出了另一種治療方案,女孩的阻生磨牙牙面露出面積較大,阻生角度并不過于水平,可以利用懸臂梁的原理,通過一枚形似彈簧的弓絲,推著磨牙立正。這種治療方案不僅可以快速地扶正磨牙,更不需要有創操作,異物感也會小很多。

王嘉怡驚嘆于正畸治療中這些巧妙的技巧與手段,也懊惱于沒能想到更適合患者的治療方案。老師安慰地拍了拍她,說:“作為一名口腔大夫,我們要在臨床上不斷地摸爬滾打,積累經驗。見得多了,武器庫才能足夠龐大,才能讓我們面對每一名患者時都做到游刃有余,把病看好。”有了老師的指導,小女孩順利開展了正畸治療,磨牙也在逐漸扶正。

師者如光 微以致遠

啟智潤心 因材施教

2004年,北大醫學進行教改,引入pbl教學法;2009年,啟動“新途徑”教育教學改革;2019年,全面啟動以臨床醫學專業為龍頭,包括醫學部所有專業的北大醫學“新時代”教育教學改革。

我們能頂著各種壓力,探索出特色的長學制醫學教育,離不開所有同學和老師的支持,離不開我們厚道傳承的精神。作為一個老教師,我會繼續以我的本職工作來引領同學們,希望大家不僅在學業上有進步,更要有家國情懷,為人民健康保駕護航。

基礎醫學院神經生物學系副主任 王韻

以身立教 以德育人

我在醫院里分管教學工作,雖然醫生本身就很忙,科研壓力也很大,但是我依然能感受到每一個北大醫學老師在教學上的熱情。特別是疫情這幾年,醫院都面臨著各種各樣的困難。在這種情況下,我們去推進教改,老師們都給了我很大的支持。北大醫學老師們的教學情懷和教師精神,是深入骨髓的。

我們可以充滿自信地說:我們北大醫學培養的醫生,是最優秀的醫生。未來希望能把這些最優秀的醫生,培養成一個更加適應新時代需要的醫生。

第三臨床醫學院副院長 沈寧

守正創新 勤學篤行

所謂的正,就是規范、規則、基礎、基本,我們北醫的教學改革始終和醫學發展、醫學教育發展的趨勢相協調、相一致、相匹配,我們在這個過程中始終堅守著底線。跟國際相比,我們在醫學教育方面起步比較晚,從跟跑、并跑到現在的領跑。第四代醫學教育改革,我們提出以健康為基礎,以跨界交叉融合為特征,這是我們北醫人的創新引領。

有一個詞叫做“致力于長期主義”,誰堅持到最后,就能做到最優秀。北大醫學的厚道精神,讓我們能夠長期發力,把教學改革堅持做好。

醫學部副主任 王維民

(原題為《八年學習生涯,在北大醫學成長為怎樣的人?》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司