- +1

“上海繁華”:一周城市生活

今年是上海都市化180年。1843年,隨著《南京條約》及其附屬條約的簽訂,上海被開辟為通商口岸,開啟了從普通沿海縣城邁向國際性現(xiàn)代城市的歷程。在上海開啟現(xiàn)代化的最初階段,這座城市經(jīng)歷了怎樣的起伏?生活于其中的上海人又是如何應對這種發(fā)生在社會各個角落的改變?

或許我們可以從歷史書寫中找尋答案。美國歷史學者葉文心的專著《上海繁華:經(jīng)濟倫理與近代城市》(后文簡稱《上海繁華》)近期由中國人民大學出版社推出,該書聚焦19世紀下半葉至20世紀上半葉的上海社會文化史,通過考察上海的金融、出版與現(xiàn)代百貨業(yè),生動描繪了上海城市中產(chǎn)、商業(yè)精英以及普通小市民如何以各自方式參與了城市現(xiàn)代化的進程。

本期我們有幸邀請到上海大學新聞傳播學院副教授周葉飛。周老師長期關注城市媒介史,媒介理論等領域,他將結合《上海繁華》,帶領我們一同探究都市文化的物質取向如何以“媒介”之姿,影響甚至塑造了現(xiàn)代上海的時空與市民生活方式。

(本期主持:陳虹靜雯)

近期回顧

朝向“物”本身:近代上海城市的界面

正如一千個讀者會有一千個哈姆雷特,有關上海城市的書寫也不會千人一面。上海不是實體的、本質的,而是“層累”著的敘事,現(xiàn)如今這點似乎也不必太過于強調了。新出的《上海繁華:經(jīng)濟倫理與近代城市》,無疑又為上海的敘事,增加了一層新的質料。

“繁華”一詞,在本書的落腳點是現(xiàn)代性,更確切說是上海的現(xiàn)代性,這種立足于獨特“地方”的現(xiàn)代性當然是另類的、異質的。通常,我們對于現(xiàn)代的把握,是立足于時間的,比如彼得?奧斯本在《時間的政治》中就認為,“現(xiàn)代性是某種形式的歷史時間,它把新異(the new)當作不斷自我否定的時間機制的產(chǎn)物”。將歷史一分為二,新與舊彼此對峙,學術寫作向來不缺這種二元的思維方式。在本書中,葉文心卻用一種去時間化的方式來結構整體的框架。粗一看,《上海繁華》書中的每個具體章節(jié),各自獨立處理具體的論題:上海的“奇觀”、鐘表對于城市生活的規(guī)范性、印刷資本主義以及新的經(jīng)濟倫理的出現(xiàn)等。這些論題單獨可以成篇,彼此似乎缺少一種邏輯上的遞進。因此,或可以這么說,葉文心對于上海都市現(xiàn)代性的書寫,與其說是立足于時間,毋寧說是偏向于空間的。正是通過這種空間并置的手法,拎出來了近代上海的“城市性”的不同側面。或許,這也提示出,近代中國的歷史經(jīng)驗而言,城市之走向“現(xiàn)代”,出現(xiàn)一個“斷裂”的歷史時間樣態(tài),同時也需要有一個“空間”的邏輯。正如鄧津華所說,與其將現(xiàn)代性簡化為趨新的時間概念(力求反對“舊”),毋寧將它界定為“空間移動”,尤其是外緣、前沿、邊疆以及“中介區(qū)域”。

2023年,從浦東隔江眺望浦西,海關大樓屹立外灘。葉文心稱“上海江邊的主地標是海關大樓頂上的巨大時鐘”

上海恰恰就是這樣的“中介區(qū)域”,在近代都市的演進中呈現(xiàn)出自身的“奇異”。這種“奇異”,首先體現(xiàn)在物質的層面。葉文心在書中著力所描述的“物”,如電燈,海關大樓的自鳴鐘、四大百貨公司等,至今還作為歷史遺存,成為一種商業(yè)奇觀。她以這些“物”為線索,以相面學的方法,串起近代上海的立體多面。《上海繁華》從寫作上是朝向都市的各種“物”的,“把上海的物質建設考慮在內(nèi)”。書的第一章標題是“唯物主義”,寫作重心落在物質文化層面,不言自明。都市研究中的物質文化取向,實質是要處理“物”與“城市”之間的關系。在本書中,電燈、照相機、印刷機等技術物不再是“使用與滿足”的對象之物,而是具有某種調節(jié)時間、空間的特別能力。所謂的“唯物主義”,既是一個視野、角度,同時也是一個與現(xiàn)代化都市的形成有關的問題。上海都市空間的形成,人的交互往來的機會與方式,城市的商業(yè)精神和經(jīng)濟倫理,都跟這些技術物的調節(jié)有關。而上海也不再是“各種事件的發(fā)生地,只是個地名,沒有特殊的內(nèi)涵”,而是與各種“物”處在共創(chuàng)共生的關系中。

2023年,南京西路,一輛上海觀光巴士滿載游客

關于上海的歷史書寫,也可以理解為城市的指南、導引。沿著葉文心的筆觸,首先映入眼簾的是黃浦江邊的主地標海關大樓的時鐘。海關+時鐘的組合,最能揭示出上海都市獨特的空間性與時間性。海關帶出來的空間敘事,是海洋性的,近代中國讀書人熱議的“海通”,構成了中西聯(lián)系的具體聯(lián)結。近代中國的輪船航運體系創(chuàng)造了流動性,將沿江、沿海地區(qū)帶入由航運所開拓的世界網(wǎng)絡。從海洋看出去的上海,背后還有一個全球都市網(wǎng)絡關系,而之前人們更習慣于從運河(內(nèi)河)的視野去理解上海。看待上海的立足點變化了,城市的空間版圖也就開始了重塑。時鐘則在時間層面,構筑都市上海的全球性。標準化的、全球統(tǒng)一的時間,本質上是一種理性的力量。格林威治時間的降臨,傳統(tǒng)中國“天干地支”的計時方式就此被打破,“大自鳴鐘矗碧霄,報時報刻自朝朝。行人要對襟頭表,駐足墻陰仔細瞧”,城市時空也正是在時針的“滴答”“滴答”聲中,逐漸被祛魅,被理性化,效率、節(jié)奏、紀律等現(xiàn)代城市精神應運而生。

2023年,在浦東濱江綠道散步的市民能夠聽見對岸海關大樓的報時鐘聲

除卻“黃浦灘頭”,南京路以及位于這條街道的四大百貨公司是上海“都市風景線”中最為絢麗的一道。葉文心用“視覺性”這個關鍵詞來拆解上海的城市地景。玻璃櫥窗、霓虹燈等視覺技術營造感官刺激,引領物質消費,甚至是激發(fā)起一種嶄新的消費主義。上海城市就是媒體城市。葉文心提醒讀者,上海所以能夠“繁華”,要特別注意“電”這種媒介。作為媒介的電光會重塑它所觸及的生活形態(tài)、改變社會的時空經(jīng)驗,甚至重構現(xiàn)有的社會文化組織模式。甚至,上海摩登的“夜生活”也是因電而興。1933年,一位《申報》的作者寫道,一切贊美都市上海的文字,莫不以夜為中心,而人們之所以贊美夜,多半不把夜當作夜,而是在“在夜間求畫”,相當程度上乃是依靠大街上的霓虹燈所造成的效果。上海的夜晚,是“以人工為骨子的”。現(xiàn)在的上海,依然是如此。

當然,《上海繁華》講海關大樓的時鐘,討論南京路的都市景觀,重點落在公共生活的范疇,它同時還討論個人的職業(yè)、婚姻、家庭等問題。私人領域的變化,還跟上海發(fā)達的印刷產(chǎn)業(yè)勾連在一起。比如,葉文心在書中討論了《生活》周刊、《讀書生活》等雜志如何構建現(xiàn)代生活的倫理;印刷媒介如何中介“公”與“私”進而激發(fā)個體行動,如此等等。報紙期刊、電話電報等媒介,既是一種聯(lián)結,構成了“社會如何可能”的特定形式,同時也是一種斷開,比如像印刷技術就容許人與人之間的交流插入一段距離,這種距離使得城市中的人得以更加“客觀”地處理人際關系,給自己以及他人留下了思考的空間。據(jù)說,上海人在人與人的交往中特別在意邊界感,平時不太邀請親朋好友來家中吃飯,這種獨特的城市生活形式,是不是跟近代上海印刷媒介特別發(fā)達的歷史處境有著幾分關系呢?

(文/周葉飛,上海大學新聞傳播學院副教授。目前研究興趣聚焦在城市媒介史,媒介理論等領域;圖/陳虹靜雯)

本周主題推薦

書|《上海城市社會生活史:近代上海城市公共空間(1843-1949)》

本書為上海城市社會生活史叢書之一,選取了1843-1949年上海城市公共空間的幾種典型類型,如公園(包括租界公園、開放性私園)、戲園、電影院、游樂場、咖啡館、跑馬場等,敘述其沿革興衰的歷史過程,或考察其內(nèi)部組織形式、日常經(jīng)營方式、功能,著重探討其與上海城市社會生活之間的關系。

書|《大地的鐘聲:19世紀法國鄉(xiāng)村的音響狀況和感官文化》

本書是阿蘭·科爾班分析、研究了19世紀約1萬起與鐘有關的事件后取得的成果。作者發(fā)現(xiàn)這些不尋常的事件背后存在著一個社會秩序和權力的體系。“鐘”正是這一體系的一個結點,它支配鄉(xiāng)村生活的節(jié)奏,確定其空間范圍,決定集體和個人的身份,表現(xiàn)人們對土地的依戀。鐘聲構成一種語言,建立了一種交流系統(tǒng),個體之間、生者和死者之間業(yè)已消失的聯(lián)系有賴于“鐘”得以傳達和重建。

書|《谷騰堡在上海:中國印刷資本業(yè)的發(fā)展(1876—1937)》

本書對1876年至1937年間西方印刷技術取代中國雕版印刷術的過程進行了細致分析,揭示了中國傳統(tǒng)的印刷文化和印刷商業(yè)向印刷資本主義發(fā)展的過程。書中通過詳細的文史資料介紹,將印刷文化與圖書史、社會史、技術史與商業(yè)史結合在一起,從技術的發(fā)展、企業(yè)和企業(yè)家的成長經(jīng)歷以及出版業(yè)的變遷角度,揭示了晚清和民國時期中國現(xiàn)代出版業(yè)的發(fā)展歷程。中國人有選擇地采納西方印刷技術并充分發(fā)展了自己的傳統(tǒng)價值觀,在中西交流的過程中發(fā)揮了建設性作用。同樣地,上海的資本主義印刷業(yè)之所以能在晚清民國年間脫穎而出,很大程度上得益于工商業(yè)制度與行業(yè)組織的發(fā)展,尤其是那些與印刷和出版相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

線下活動推薦

上海·展覽|迭代20——上海多倫現(xiàn)代美術館建館二十周年特展

詳情請關注 上海多倫現(xiàn)代美術館微信公眾號

上海·市集|淘書樂·櫻花谷舊書市集

詳情請關注 上海書展微信公眾號

上海·分享會|陳蝶仙與中國化妝品帝國的誕生——《美妝帝國蝴蝶牌》書籍分享會

詳情請關注 上海圖書館信使微信公眾號

上海·講座丨掩藏在豐記米號里的“電臺烈士”

詳情請關注 上海市楊浦區(qū)圖書館微信公眾號

上海·展覽丨第五屆IDPA無像攝影樣書獎展

詳情請關注 無像Imageless微信公眾號

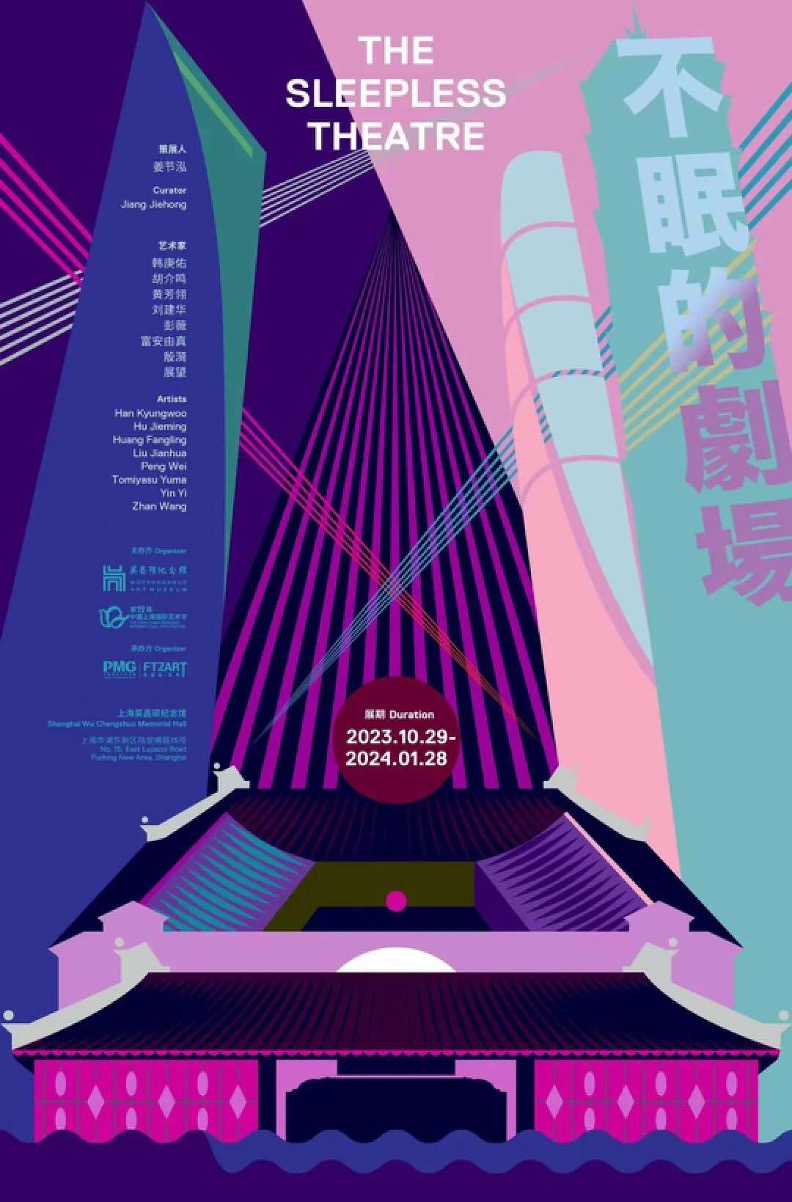

上海·展覽|不眠的劇場

詳情請關注 CCVA微信公眾號

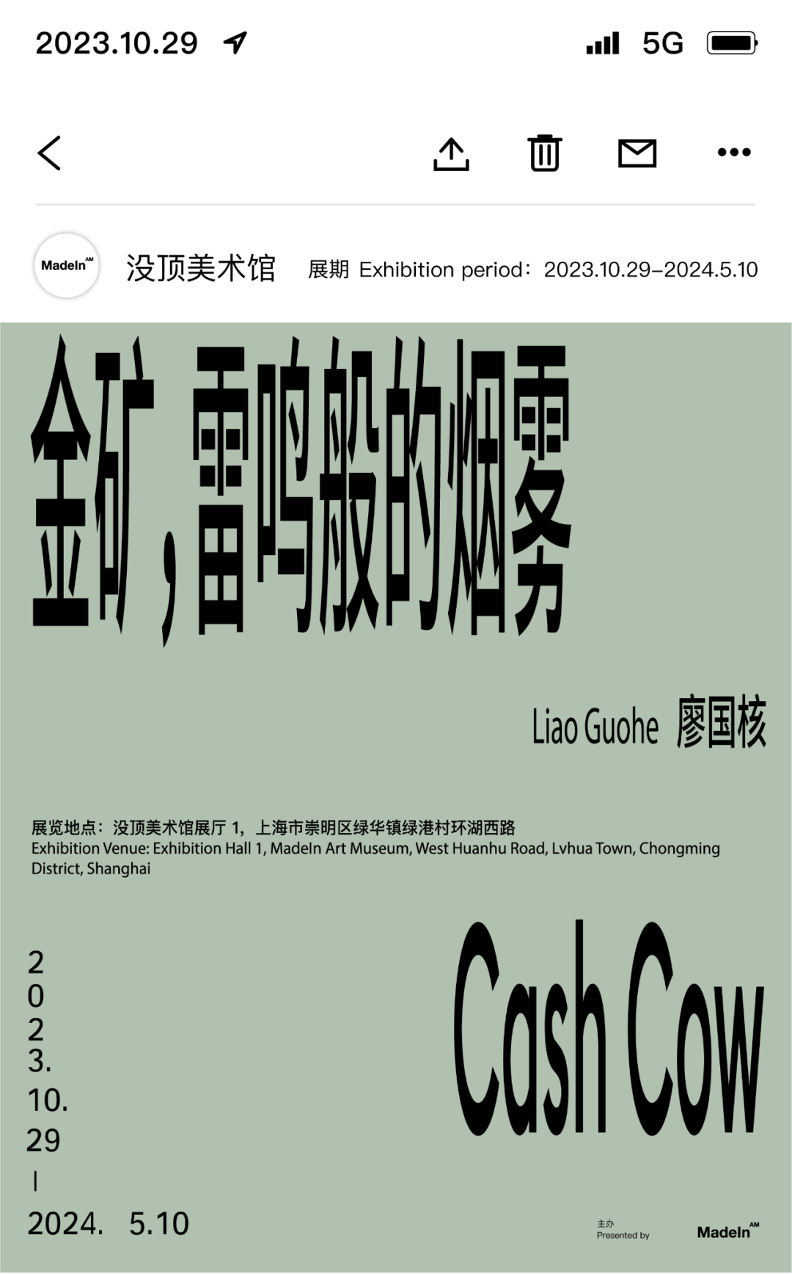

上海·展覽|廖國核:金礦,雷鳴般的煙霧

詳情請關注 沒頂美術館 MAM微信公眾號

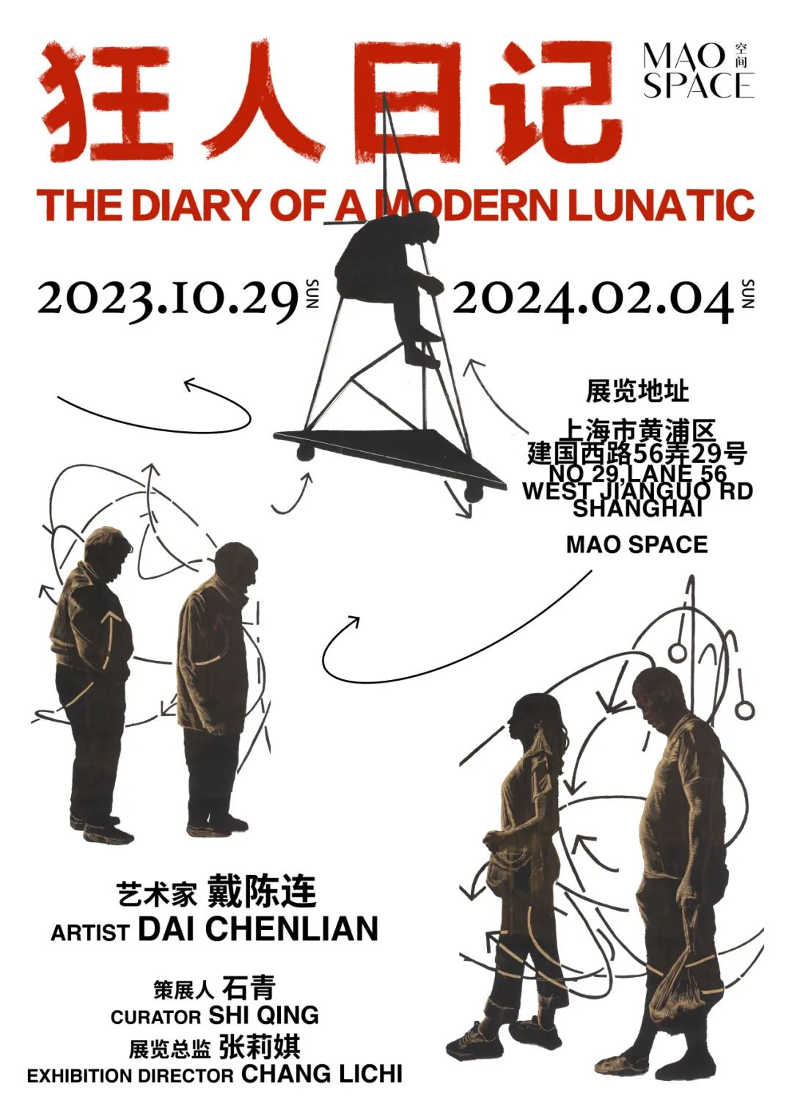

上海·展覽|狂人日記

詳情請關注 Mao Space微信公眾號

上海·展覽|《無題》——第22屆中國上海國際藝術節(jié)“扶持青年藝術家計劃”首屆視覺藝術項目

2023年11月1日至11月26日

上海市虹口區(qū)四川北路989弄今潮8弄1號樓2層3層

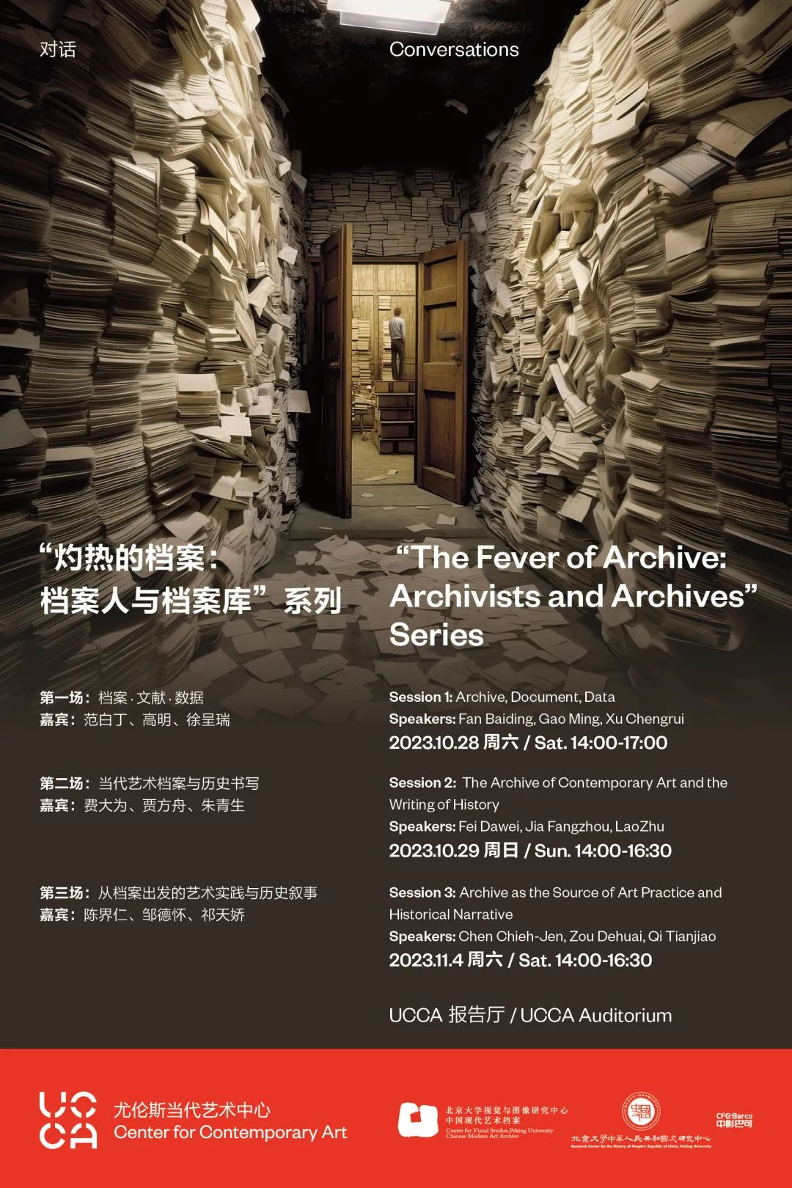

北京·分享會|“灼熱的檔案:檔案人與檔案庫”系列

詳情請關注 UCCA微信公眾號

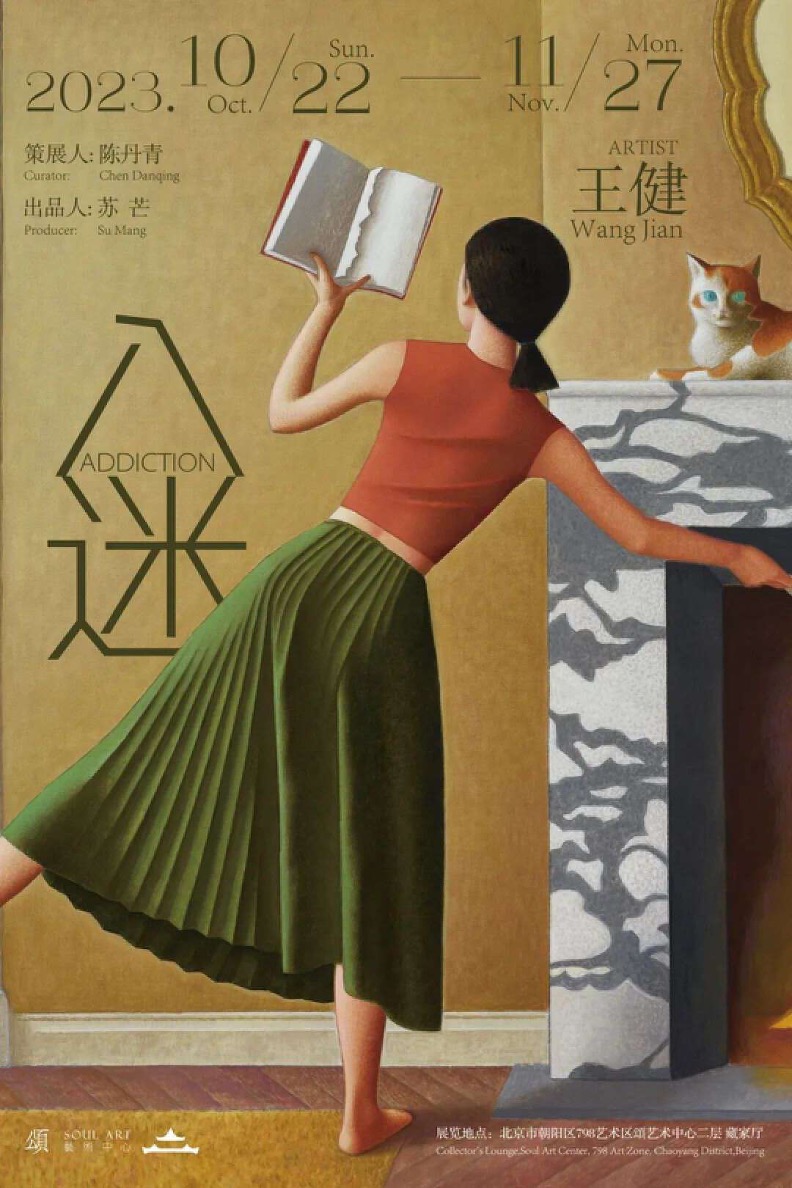

北京·展覽|王健個展《入迷》

詳情請關注 頌藝術中心微信公眾號

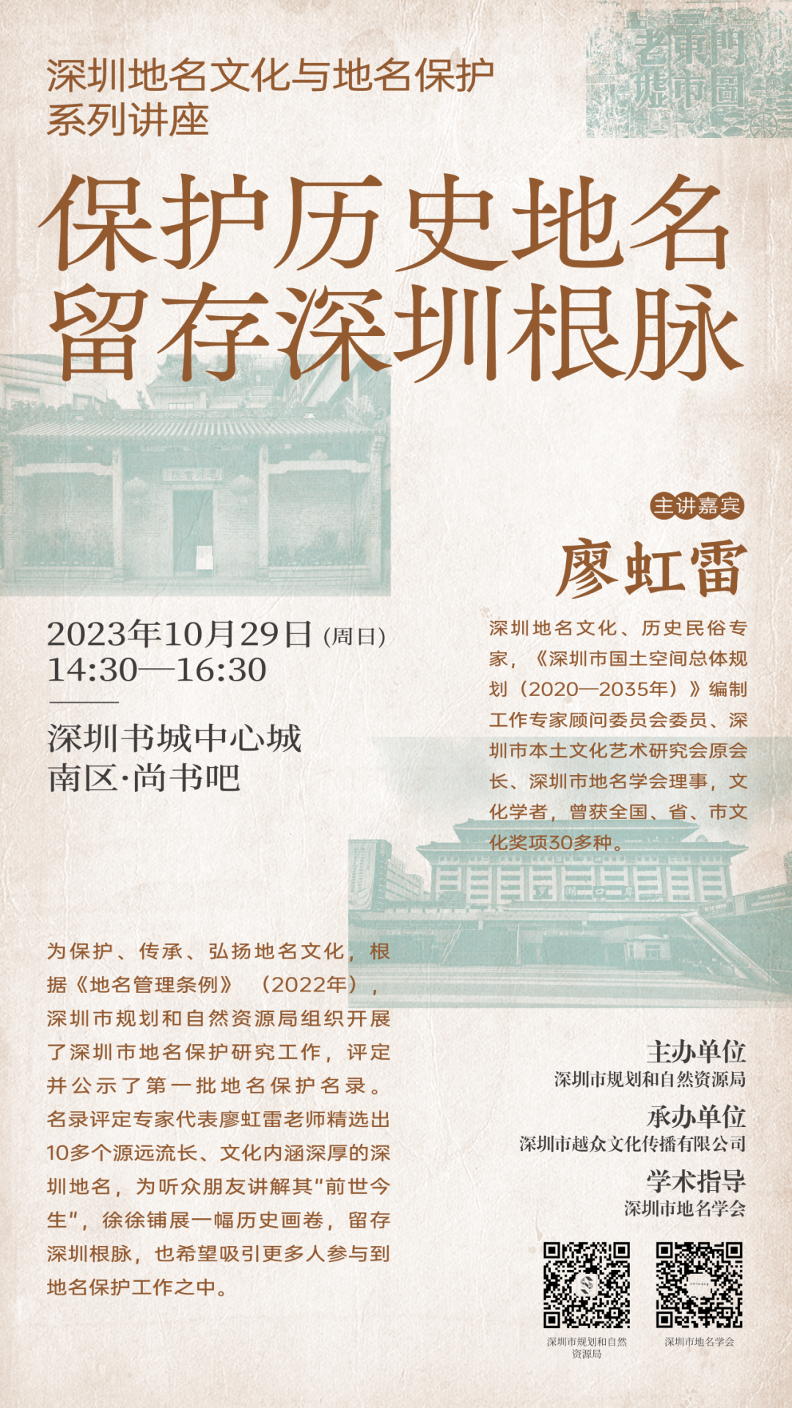

深圳·講座|保護歷史地名 尋根深圳文脈

詳情請關注 深圳市地名學會微信公眾號

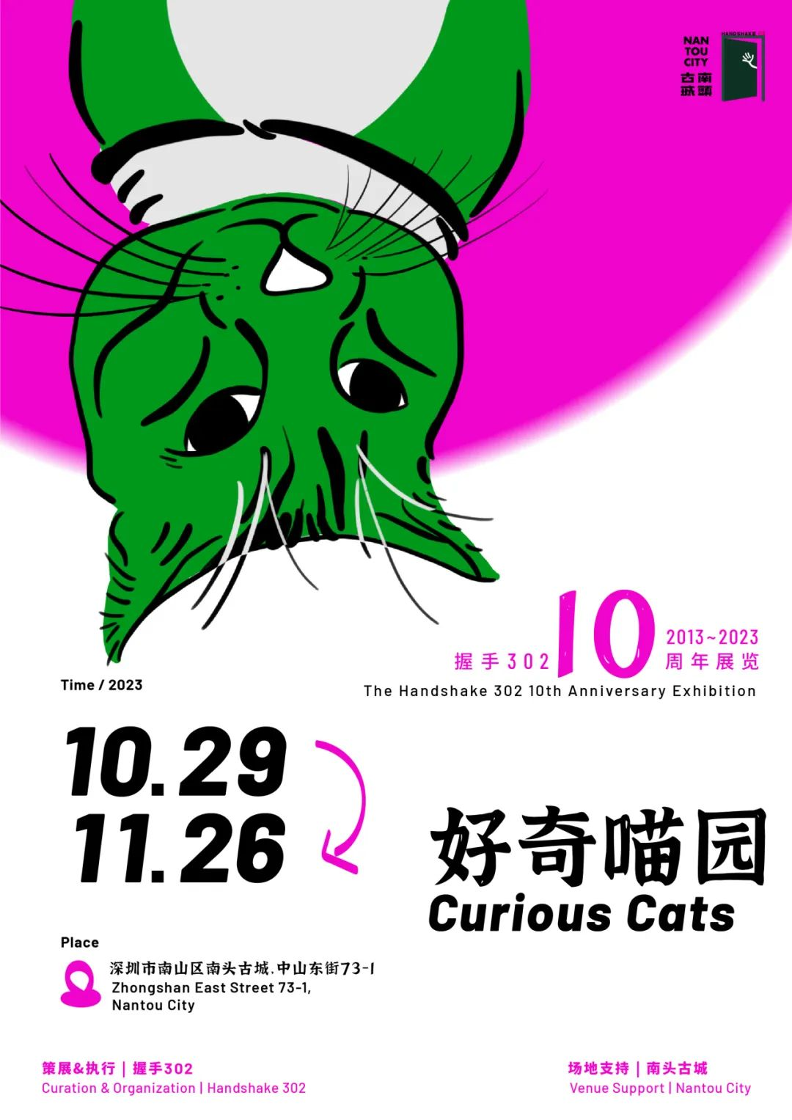

深圳·展覽|好奇“喵”園:握手302十周年展覽

詳情請關注 握手302微信公眾號

武漢·展覽|第七屆武漢設計雙年展:老城·新生——獨立設計師新生代新力量

詳情請關注 麥小朵微信公眾號

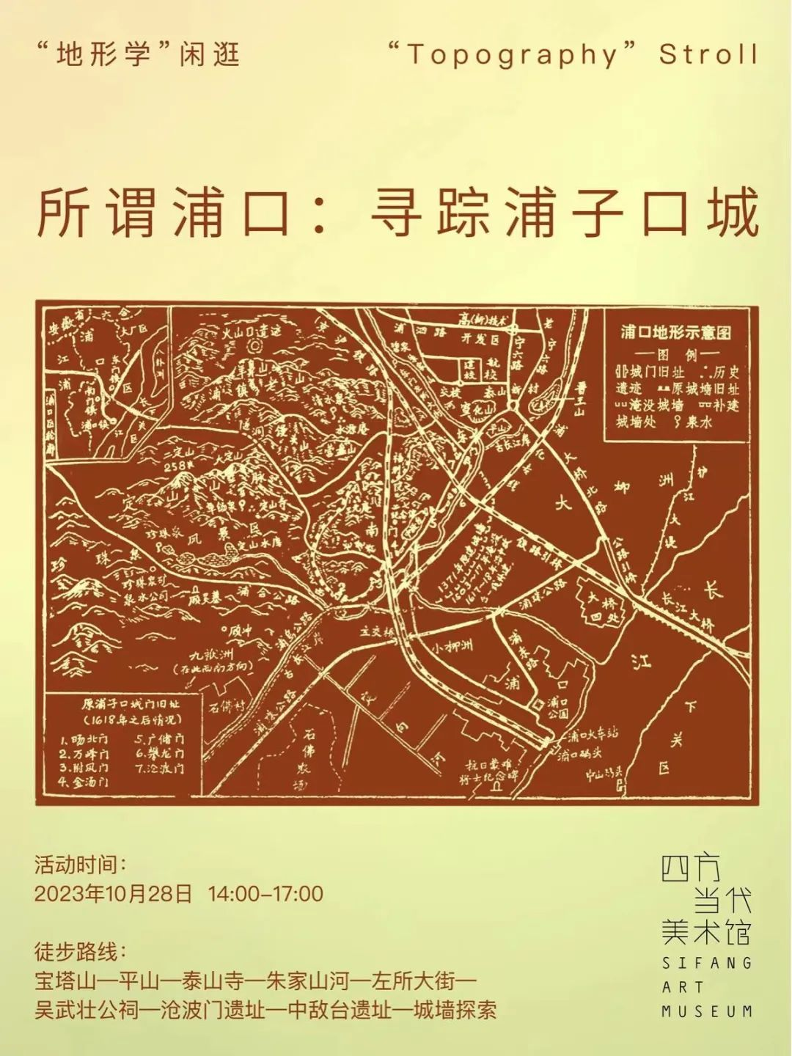

南京·漫步|所謂浦口:尋蹤浦子口城

詳情請關注 四方當代美術館微信公眾號

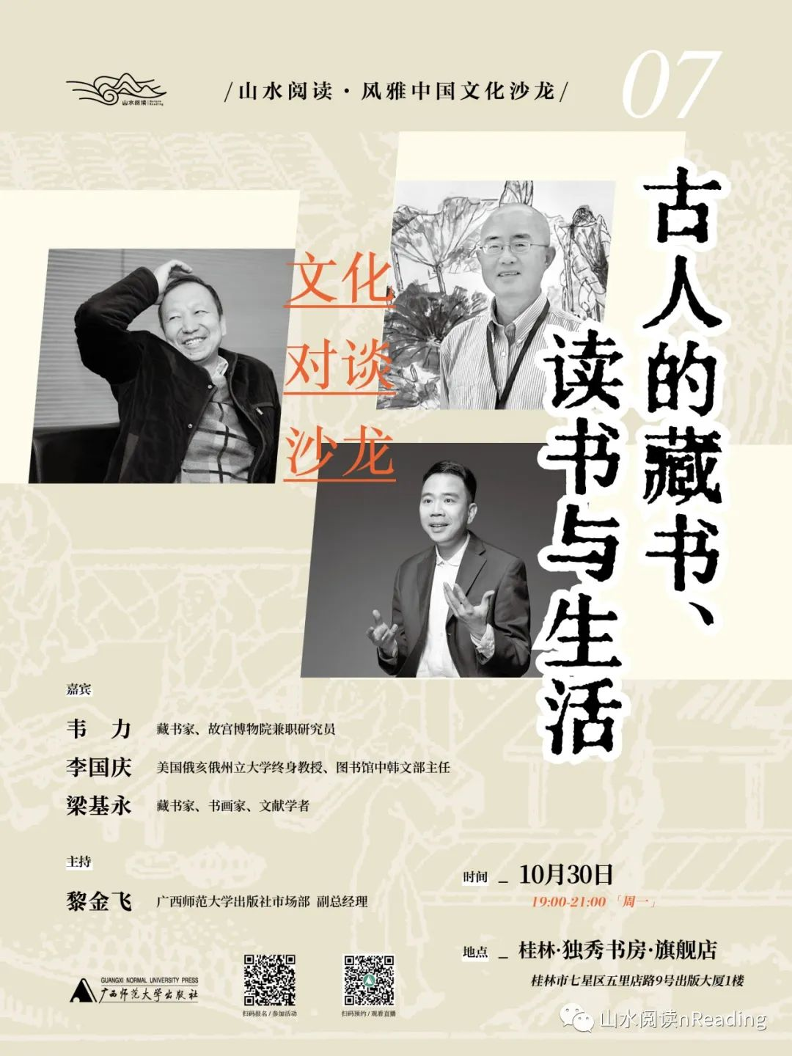

桂林·分享會|古人的藏書、讀書與生活

詳情請關注 山水閱讀nReading微信公眾號

線上活動推薦

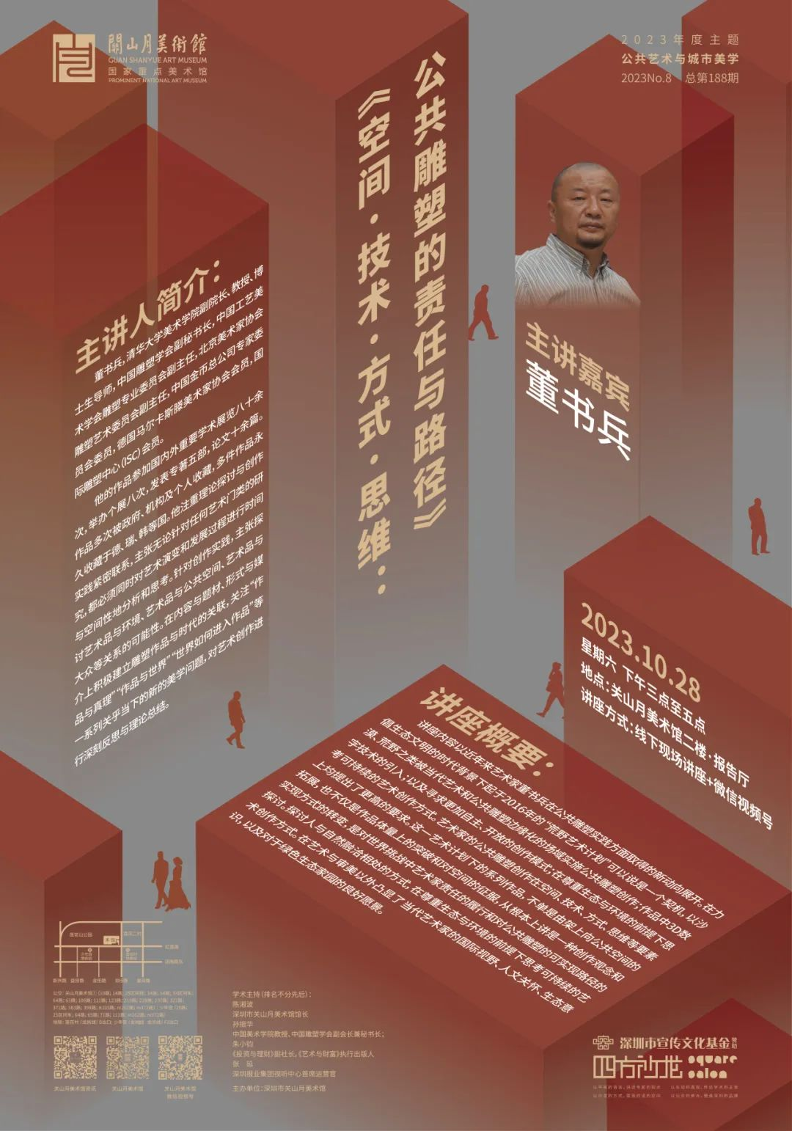

線上講座|空間·技術·方式·思維:公共雕塑的責任與路徑

詳情請見 深圳市關山月美術館微信公眾號

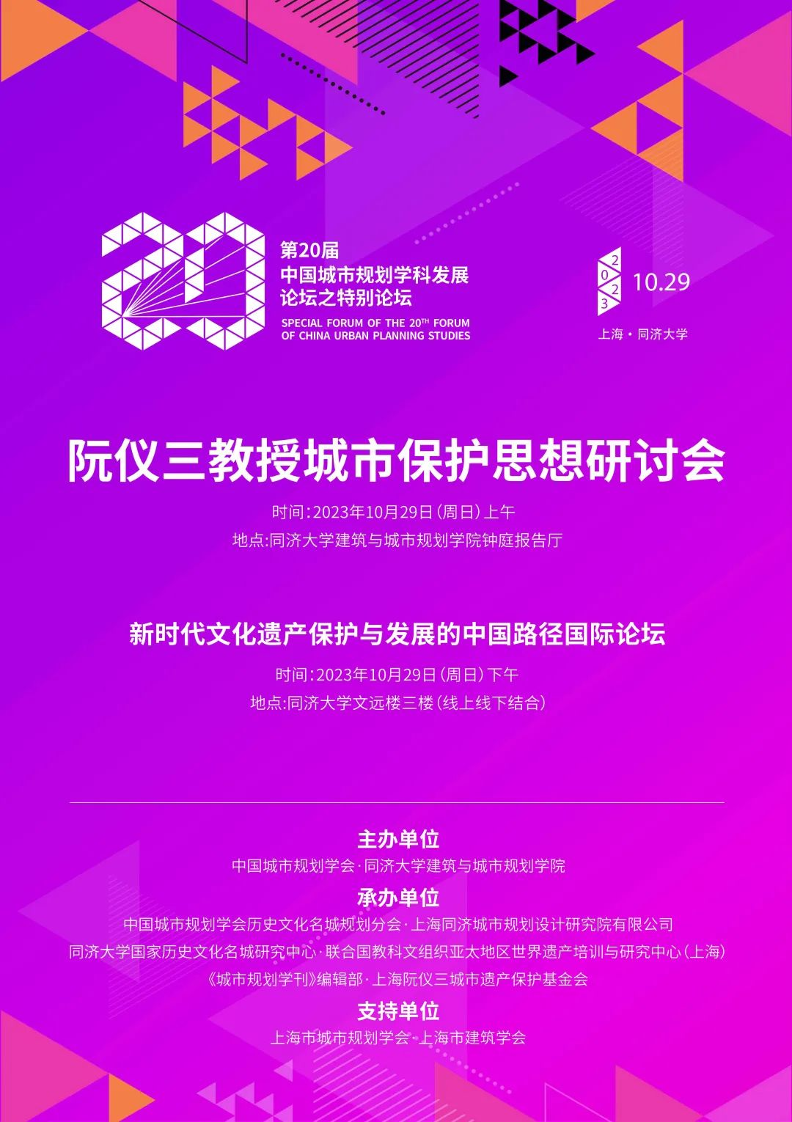

在線直播|阮儀三教授城市保護思想研討會

詳情請關注 亞太遺產(chǎn)中心微信公眾號

(如果您想聯(lián)系我們,請發(fā)郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司