- +1

被《實習醫生格蕾》騙去學醫的人,現在都后悔了嗎?

許多人在少年時期因為影視劇對某種職業抱有(不切實際的)憧憬。

如果小李能早點聽說“勸人學醫,天打雷劈”這句話,她也許就不會在追完十多季《實習醫生格蕾》后,毅然踏上學醫“不歸路”。

5年醫學院本科學習中,浩如煙海的教科書被醫學生戲稱為“死亡芭比粉”“藍色生死戀”,且課本中的內容均為考試重點,需倒背如流。醫學院的老師說:“沒有病人會按照考試重點生病。”

據不完全統計,醫學生完全掌握的專業課本知識多達597萬字(而四大名著加起來不過335萬字)。

即便如此,本科學習只是醫學生的啟蒙入門。如今,讀研(3年)、讀博(3年)、規培(33個月)已成為學生們的必經之路。

從本科起總計11年時間,小李終于拿到主治醫生頭銜。而許多昔日同窗早已改了賽道。有人徹底離開醫療系統,朝九晚五頭發茂密;有人從事醫療銷售,前年已全款買房。

當問及是否后悔,小李說,自己正在為為期4年的專培做準備,哪來的時間后悔啊!

從熱門影視劇到敘事醫學:

那些殺不死我的,都會使我更強大

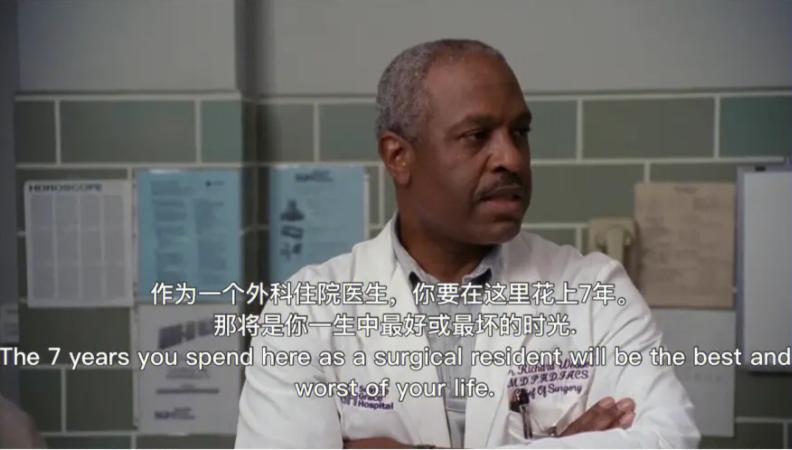

圖片來源:《實習醫生格蕾》

時間回到2000年初。以《實習醫生格蕾》為代表的醫學類電視劇風靡中國,成為無數中國觀眾的美劇啟蒙。

劇中的主角是一群剛畢業的醫學生,他們會在數年臨床工作中,從最底層的實習“菜鳥”逐漸成長為可以獨當一面的住院醫生、主治醫師。

其中驚心動魄、堪稱離奇的外科臨床案例瞬間俘獲了觀眾的心。

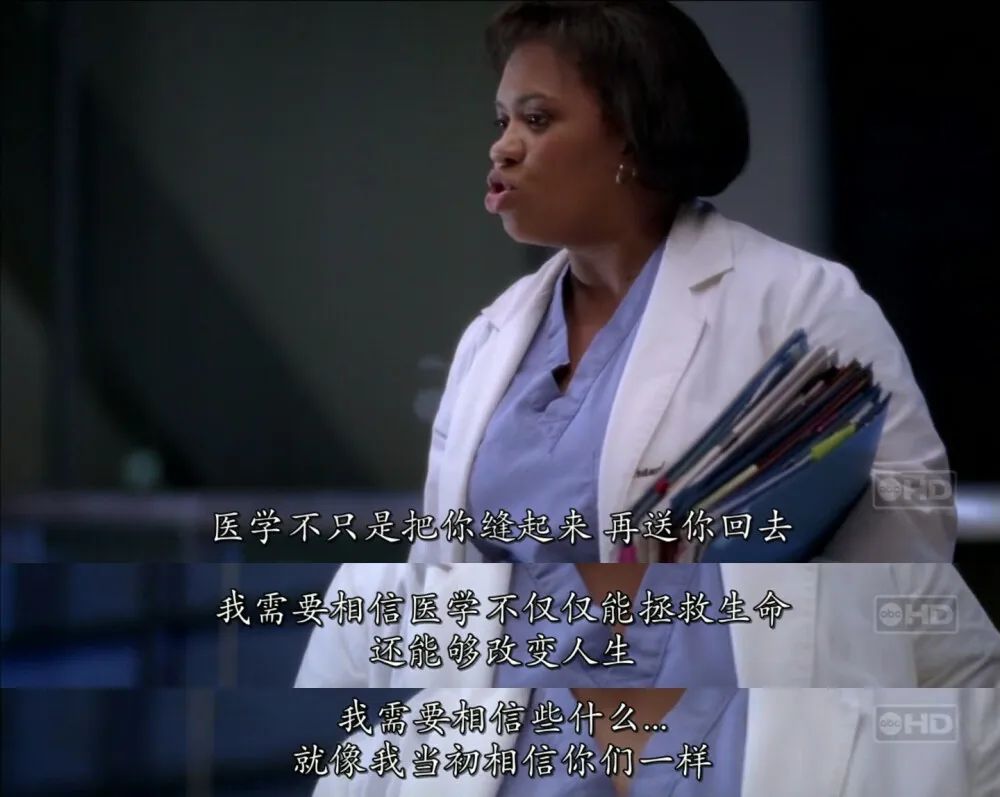

圖片來源:《實習醫生格蕾》

不僅是影視劇,近年來許多以醫生為主體的敘事醫學作品走進大眾視野。

暢銷書如《當呼吸化為空氣》,作者以著名神經外科醫生、待聘斯坦福醫學院教授、終末期肺癌患者的身份,寫下自己對疾病與生命的思考;《疼痛難免》中,英國公立醫院婦產科醫生吐槽工作中的糟心事,披露國家醫療體系的諸多問題。

《疼痛難免》的作者亞當·凱

圖片來源:網絡

這些優秀的敘事醫學作品恰恰突出了醫學的特殊之處:

作為一門與人直接打交道的科學,醫學有著區別于其他科學的人文色彩。我們總能從中觸及人間溫度,與生命共情。

圖片來源:《實習醫生格蕾》

我們癡迷于跌宕起伏的好萊塢經典敘事,這也許正是敘事醫學經久不衰的原因之一。

醫院最能讓人感到生命無常,醫生比起“白衣天使”,更像是“鐵人”運動員,與時間賽跑,與死神互搏。我們為專業救治而屏息祈禱,為生命隕落或起死回生而落淚。

故事中,“菜鳥”醫生在棘手的臨床工作中一次次被擊倒。而每一次擊倒再爬起來,都使他們更強大、更專業。

敘事醫學作品的真實性也正使其大受歡迎。與《實習醫生格蕾》相似的故事,正在無數醫生身上上演——

數年寒窗,數年磨礪,

“菜鳥”終成“雄鷹”

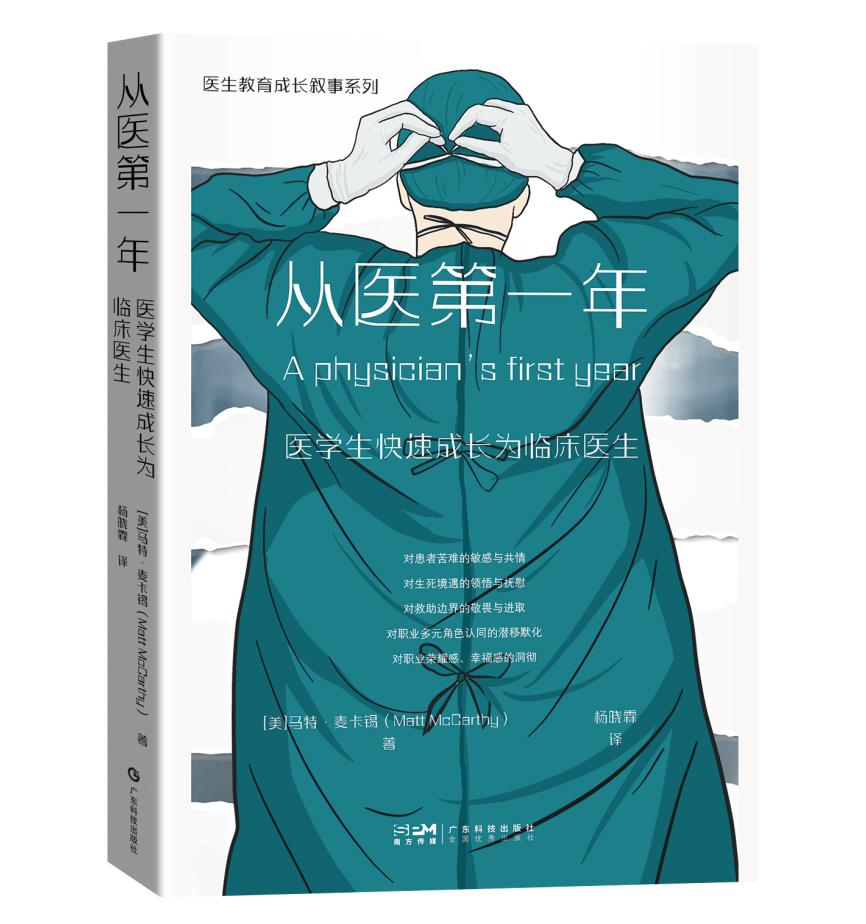

《從醫第一年:醫學生快速成長為臨床醫生》

作者:馬特·麥卡錫

出版社:廣東科技出版社

出版日期:2023年10月

《從醫第一年:醫學生快速成長為臨床醫生》記錄了作者馬特·麥卡錫作為“菜鳥”醫生的首年工作經歷。

與《實習醫生格蕾》中的外科實習略有不同,馬特雖在外科領域有天賦,卻決定選擇于他而言更具挑戰的內科。“涉及復雜的決策過程,需要同時處理眾多信息的危重癥醫學于我而言更富挑戰性。”帶著初入醫療體系的豪言壯志,馬特開啟了新一輪的實習經歷。

在心臟護理病區長達30個小時的輪班“首秀”中,馬特對危癥患者瞳孔不等的問題下了錯誤的診斷,幾乎使患者深陷腦出血危機。

而在同一天,為心搏驟停的病人實施心肺復蘇術中,在無法避免地壓斷病人的肋骨后,馬特第一次從死神手中搶回一條生命。

在傳染科,馬特的食指不慎被艾滋病人的抽血針扎破。幾周后,他克服恐懼,嘗試用這段經歷與病人建立信任關系,說服其接受艾滋病治療。

在重癥監護病房,馬特不得不說服腦死亡病人的家屬選擇“舒適療法”,即停用一系列積極維持生命的措施和延長生命的干預措施。

……

馬特像寫恐怖小說一般寫下實習醫生的臨床經歷:“當實習生獨自管理一個重癥監護病房時,他們會因為恐懼而痛哭流涕。”

從實習醫生到一代名醫,面臨著心智、情感、技能的蛻變。初出茅廬的“菜鳥”醫生,必然會經受失誤、恐懼、壓力、愧疚、自我懷疑的洗禮。

圖片來源:花瓣素材

但正是因為這一系列復雜程度遠超課堂教學的病況,每周120小時的超強度工作,給了馬特臨床“浸透”式的訓練,使其在收獲醫學知識與臨床技能的同時,感悟到優秀醫生內心必備的人文價值——對患者苦難的敏感與共情,生死境遇的領悟與撫慰。

中美醫療人才培養體系差異巨大,但其中存在著共通的內核。作為一名醫生,對病人生命負責,除了精湛的技術外,還需要錘煉出超乎一般的抗壓能力。在《從醫第一年》中,我們能看到醫生白袍之下的醫療創傷,以及他們如何在強壓之下快速成長,自我療愈,負重前行。

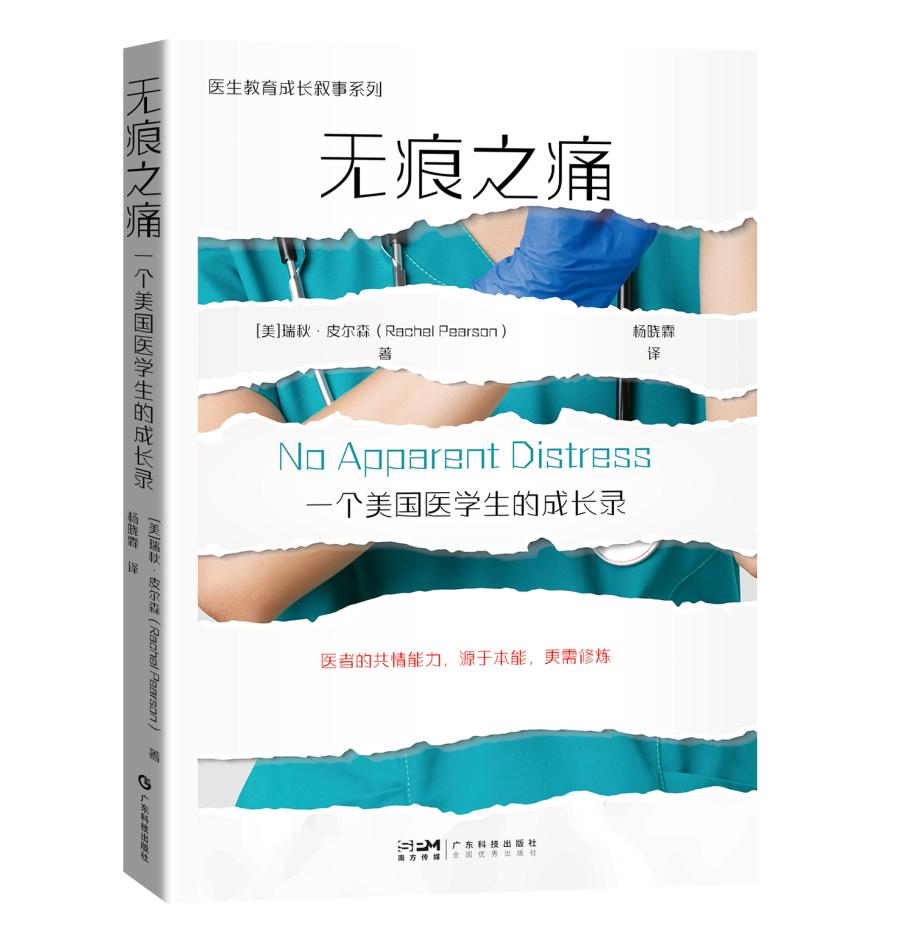

《無痕之痛:一個美國醫學生的成長錄》

作者:瑞秋·皮爾森

出版社:廣東科技出版社

出版日期:2023年10月

相比《從醫第一年》,以醫學生為主體的《無痕之痛:一個美國醫學生的成長錄》則具有獨特的“作者性”。瑞秋·皮爾森在進入醫學院之前曾勵志成為一名作家,她的文筆暢如流水般潺潺洗滌讀者的心靈,帶領其深入醫者內心的幽暗之地。

特別值得一提,瑞秋作為一名醫學實習生,親身參與得克薩斯大學醫學部及其附屬醫院相關的臨床實踐工作。

彼時美國得克薩斯州以高密度、高水準的醫學院校、醫療衛生事業著稱。2005年的颶風災害重創得州。頃刻間,學校從富麗堂皇到一片狼藉,醫院從衛生資源豐富到缺醫少藥,從教學科研井然有序到出現員工離職潮;離開者無限惆悵,留用者沮喪憂傷,慢病患者失去基本的照護,福利醫療降到冰點。

美劇《醫院五日》講述了2005年颶風災害席卷美國南部時的醫院故事

圖片來源:《醫院五日》

作為初來乍到的加爾維斯頓醫學院新生,瑞秋詳細記錄了2005年颶風后的得州醫療巨患。

同時,作為一名“體驗派作者”,瑞秋的文筆精妙如“事事練達皆文章”,細致地記錄了自己在墮胎診所為前來墮胎的女性進行心理安撫工作、在醫學預科學習中親歷同窗好友自殺離世、在監獄醫院為囚犯面診等等;也書寫了祖母身患重病進入臨終關懷中心,自己作為醫學生卻束手無措的復雜心情……

種種經歷均折射到醫學生的職業認知頻譜之上,其中不乏銳利獨到的思索,如貧富之差導致的健康差異、醫療保健差異(“沒有保險的人得不到恰當的治療”),醫療領域中暗含的種族問題,過度治療的隱患等等。

這正是《無痕之痛》的可貴之處,作者以親歷者的身份向美國醫療體系施以溫柔一刀,銳利又引人深省,并將這份思考自省內化為優秀的醫生品格。

無論親疏,無論貴賤,無論忙閑,總是會以神圣、敬畏、悲憫、審慎之心去見證患者的苦難,總是會以良善、仁愛、樂觀、豁達之心去對沖患者的苦難。

無獨有偶,馬特也在《從醫第一年》的結尾處寫道:

在過去的一年里,我逐漸形成了這樣一種信念:如果我碰觸了病人,只要我們的肉體有過哪怕是短暫的接觸,那個人就是我的職業責任。

兩位“菜鳥”醫生的成長故事恰恰強調了同一件事:醫學僅有技術是不夠的,人文技能也十分重要。將人文價值嵌入了醫學技術,能讓醫學煥發人性和溫情。

人的一生免不了與醫生打交道。醫生遠不止是一個職業那么簡單,“救死扶傷”四字職責,本身就擔負著生命的重量。

作為讀者,我們能從一篇篇優秀的敘事醫學作品中感受真實的臨床工作,一窺白袍榮光,同時豐富內心對生命、痛苦和死亡的認知。而那些類似于從《實習醫生格蕾》中獲得的感動,必將一次次引導“懵懂菜鳥”踏上漫漫醫學路,為未來醫療體系帶來愈發鮮活的人文底色。

原標題:《被《實習醫生格蕾》騙去學醫的人,現在都后悔了嗎?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司