- +1

樹碑立傳丨蘇州園林古木C位大賞,誰是你心中的top1?

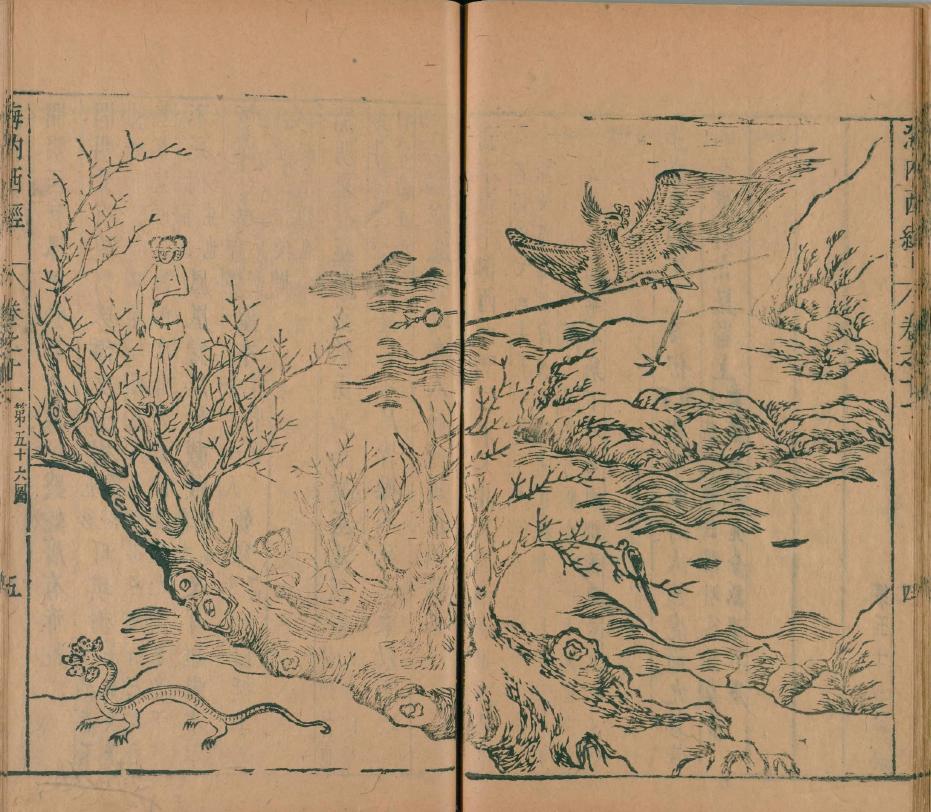

古木又稱壽木,它們以閱盡滄桑的時間價值傳遞著古老的文化信息,也以獨特的審美形態而備受人們珍愛。早在蒙昧時期,先民們就以木為神。《山海經·海內西經》記載的昆侖之虛:“上有木禾,長五尋,大五圍”。《淮南子·地形訓》同樣有:“上有木禾,其修五尋……不死樹在其西……絳樹在其南,碧樹、瑤樹在其北……建木在都廣,眾帝所自上下。”先民所崇拜的這些神古壽木,不但形姿寥廓,承載著宇宙洪荒,還練就了不死神功,越過了時間洪流。

明 山海經 郭璞注 蔣應鎬繪圖 明萬歷時期刊本 日本國立國會圖書館藏

曹植寫過一則頌詠神木的《桂之樹行》:“桂生一何麗佳!揚朱華而翠葉,流芳布天涯。上有棲彎,下有盤螭。桂之樹,得道之真人咸來會講仙……高高上際于眾外,下下乃窮極地天。”這樣的喜愛之心一直延續到后世的園林營造里。清朝時,吳縣虎丘三里許有朱氏大園,極一時之盛。原主垂沒后,園林也被分授諸子,季子得東偏之“綠蔭齋”,齋中一株古桂名聲在外。戴名世甚至為其專作一篇《綠蔭齋古桂記》:

“齋之東有古桂一株,蓋百余年物,其枝四面紛披而下,其中可坐數十人。每花開,召客宴集其下,綠葉倒垂,繁英密布,如幄之張,如藩之設,風動花落,拂襟盈袖。行酒者傴而入,繞樹根而周,客無不歡極稱嘆而去。”

百年古桂之繁盛,引得賓客無一不為之傾倒。形成鮮明對比的是《古桂記》中另記敘著園外附近的 “七松草廬”,其中作為“宋元時物”的七松,“數里外望之,挺然離立云表”,某氏競“斧以為薪",實在遺憾感嘆。

良柴易有,古木難得。中國園林植樹講究心存“古”字,而古木卻是園林建構中最難具備的條件。亭榭可以建造,假山可以堆疊,一般的花木可以栽種或移植,空間的調度都顯得簡單,但古木卻是時間的藝術。古樹不僅形態古拙,因其見證園林歷史而彌足珍貴。在造園和改造古園的過程中,古樹的保留與設計往往放在首要地位來斟酌。《園冶》道:“多年樹木,礙筑檐垣,讓步可以立根,斫數椏不妨封頂。”這就是說,如果建筑物與古木并置有矛盾時,建筑應盡可能讓位于古木。

明 計成 園冶 和鈔本 日本內閣文庫藏

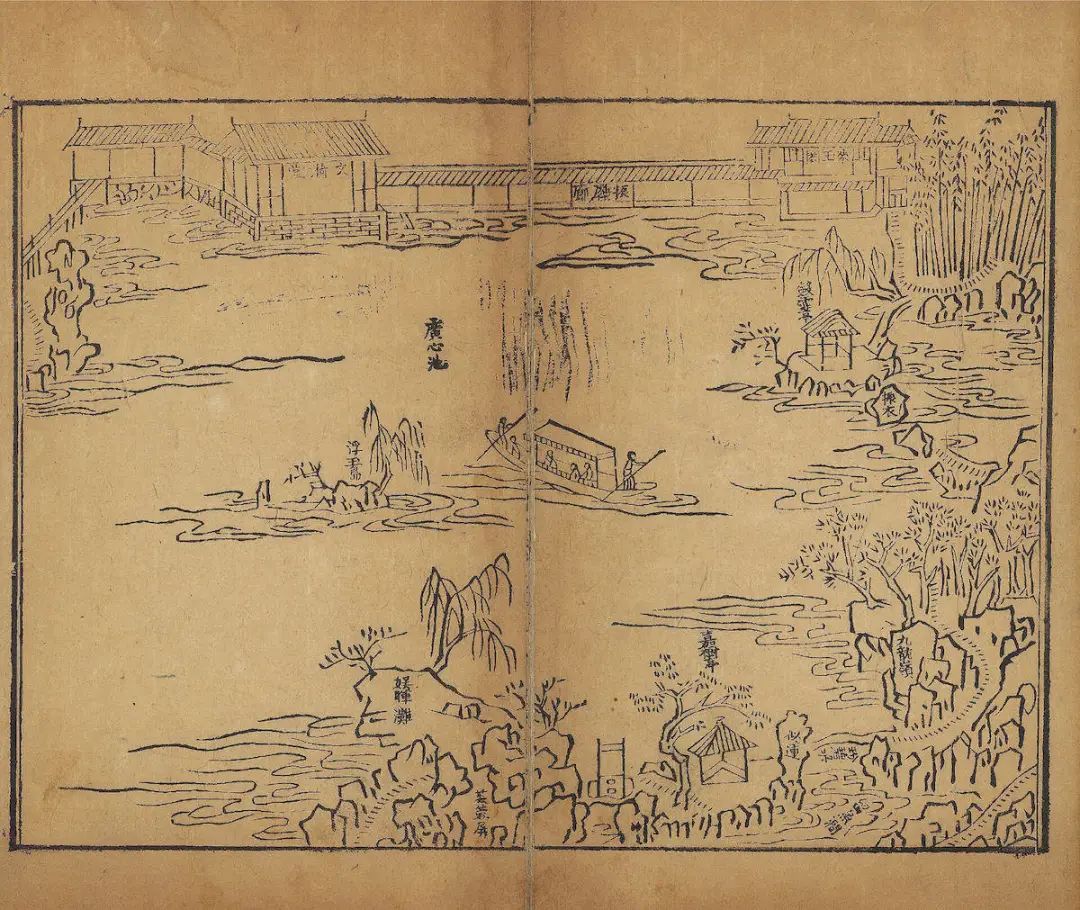

曾經一度譽為“東南名園冠”的弇山園,在其東弇區域有一角名為“嘉樹亭”的景別。而在這“嘉樹”二字背后,就曾發生過這樣一則軼事,王世貞在《弇山園記》里記敘道:

“得老樸,大且合抱,垂蔭周遭,幾半畝,旁有桃梅之屬輔之。始僧售地,欲并伐此樹以要余,余謂山水臺榭,皆人力易為之,樹不可易使古也,益之價,至二十千而后許,為亭以承之,日:‘嘉樹’。”

弇山園中本有古樹老樸一棵,周邊桃、梅之屬相伴輔勝。老樸雖古,然形態“虬屈擁腫”,實為惡樹;故起初預售之時的僧主,本要將其砍伐。但買地的王世貞卻認為造景容易,古樹難得。時間的藝術戰勝了空間的構建,最終他增價“至二十千”,五倍于市值,高價保下了此樹。為了紀念該樹得以存留的這段歷史,王世貞創亭護樹,并以“嘉樹”名之。

明 王世貞 山園雜著 明萬歷間刊本 臺北故宮博物院藏

《山園雜著》是王世貞題詠自家園林的詩文集。書前設有四幅林園導覽版畫,以便更好展示園內景觀。此圖右下方即為嘉樹亭小景。

不過數代,晚明文人文震亨便在《長物志》的花木卷點明了此類園林營造的審美意趣——“第繁花雜木,宜以畝計。乃若庭除檻畔,必以虬枝古干,異種奇名,枝葉扶疏,位置疏密。”

中國古典園林建筑史上并不乏這樣偏愛古木的案例。已故古建筑學、園林專家陳從周,曾在其隨筆《梓室余墨》里記下另一則軼事:“楊廷寶先生昔營宅金陵,選地必求有大樹,然后就其隙地建屋,真行家之舉也。北京和平賓館原為耶桐園之一角,有古木合抱,后楊先生設計將其組合在內,錦上添花,為賓館生色,誠足可范者。”兩則保古木的趣聞,雖一古一今,卻有異曲同工之妙。歷朝歷代“道法自然”、“天人合一”觀念的積淀,讓文人們更添一分“存古含今”的態度。而古木也的確在園林造景中具有極特殊的價值。

由古樹造勢而構成景觀主題的很多,蘇州園林也不例外。陳從周曾有言:“拙政園的楓楊、網師園的古柏,都是一園之勝,左右大局,如果這些饒有畫意的古木去了,一園景色頓減。樹木品種又多有特色,如蘇州留園原多白皮松,怡園多松、構,滄浪亭滿種箬竹,各具風貌。”

拙政園·紫藤

拙政園原屬“臨頓里”,三國至北宋,先后為陸績、戴颙、陸龜蒙、胡稷言之宅第。元大德年間,于此建大弘寺,另有東齋。元末寺毀,唯東齋獨存。明正德年間,罷官回鄉的王獻臣便于此拓建宅園,取潘岳《閑居賦》中“筑室種樹,逍遙自得……灌園鬻蔬,供朝夕之膳……此亦拙者之為政也”之意,名“拙政園”。園內植物繁多,尤以修竹為盛,亦有花果等點綴隙地,茂樹曲池,呈現疏朗平淡、“曠若郊墅”之自然野趣。

明嘉靖十二年時,文徵明為王獻臣繪《拙政園三十一景圖》,其中三分之二都與園內繁盛多樣的植物相關。彼時,文氏便在拙政園內手植下一棵紫藤,即后世最為著名的一株。如今眾所周知的文藤,則是指在緊挨拙政園的太平天國忠王府臥虬堂小院中的紫藤,其中一棵為文藤主干,另有兩枝多代分本。紫藤的故事詳見。后明崇禎四年,王心一購得拙政園東部荒地,疊山浚池,栽花植木,名曰“歸田園居”。后人沈德潛在《蘭雪堂記》里這樣寫道:拙政園“古藤奇木、名葩異草”,一應俱全。

忠王府紫藤(攝影:橘涂初四)

明清迭代時,受戰亂影響,拙政園屢易其主。清乾隆年間,拙政園被一分為二成東西兩部,各有所屬。嘉慶年間,園主屢屢更替。咸豐年間,拙政園東西部被分割合并改建忠王府,太平天國運動結束后再次分開。同治十一年,園東部改為八旗奉直會館,保存了原有格局。光緒年間,園西部主人為“補園”大加修葺,追求奢麗,漸失明代疏朗風貌。民國年間,拙政園被多次辟作他用。抗戰期間基本殘破。新中國成立后,拙政園得以重新修復,園林管理局以明時王獻臣、王心一等營造為參考,逐步修補完善。時光輾轉,風雨變遷,明時的紫藤仍“蔭可一畝,著花甚繁”,盤曲的枝干見證著歷史,搖曳的花蕊訴說著故事。

獅子林·修竹、臥龍梅與古松

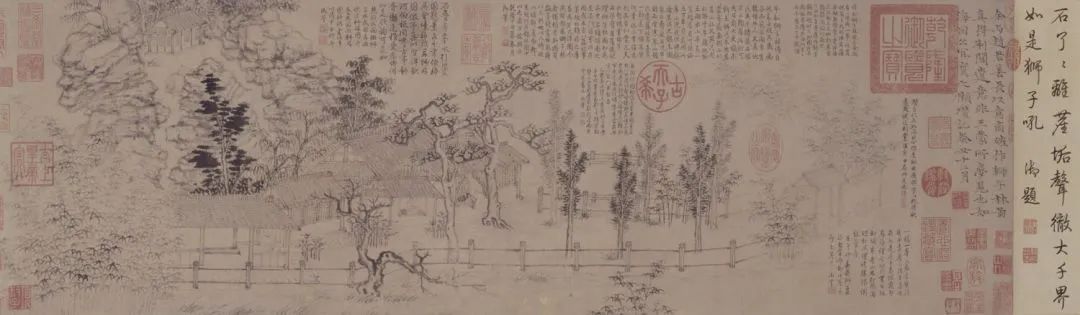

獅子林本是有一座宗教特色的寺廟園林。元至正二年,天如禪師弟子為其師購地,營建獅子林。初建時極為簡陋,“地之廣不過十余……屋不過一二十楹”,然天如禪師邀請倪云林、趙善長、徐幼文、朱德潤等文人共同謀劃,并請倪云林為之繪《獅子林圖》,造出了“挺然脩竹則幾數萬個。師與其徒休止其中,蒲團禪板,如叢林……”的清幽之境。

元 倪瓚 獅子林圖卷(畫心部分)紙本水墨 故宮博物院藏

此外,歐陽玄于《師子林菩提正宗寺記》中還載有:“有梅者日臥龍,今曰問梅之閣”,臥龍梅亦是當時的重點植物,蘊涵了“趙州指柏”、“馬祖問梅”等禪宗奧義。如今,園內為求古意,仍設有問梅閣一景,能略探當時之幽。

獅子林問梅閣(攝影:橘涂初四)

由元入明的易代戰亂猛烈摧殘了大部分蘇州園林,然獅子林在這場戰亂中僥幸存活,甚至“林泉益清,竹益茂”,園中山水竹木依然韻致可觀,游者眾多。然好景不長,至明洪武初年,獅子林被劃入承天能仁寺,至明中期時已基本頹敗。

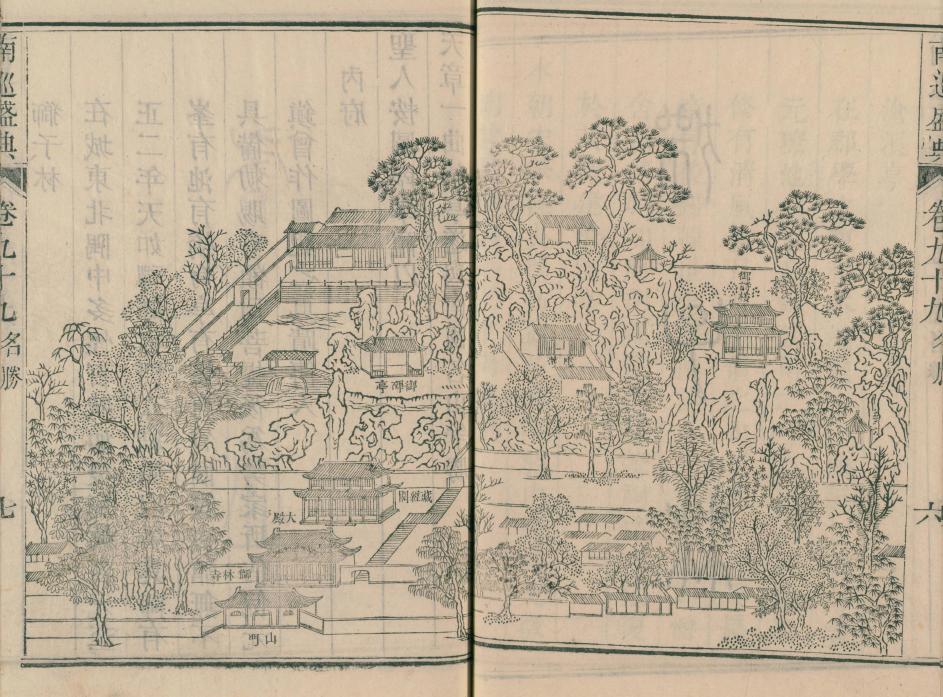

乾隆年初,年老辭官的黃興仁,至蘇州購得寺院后部園林,以作閑居。黃氏對花園進行精心整治,并改稱“涉園”,園內古樹蔥蘢、假山奇趣,因“園中有古松五株,皆生石上,俗又名五松園”。在此期間,乾隆曾六次親臨獅子林,獅子林再度聲名日隆。“怪石長松饒古意,疏簾清簟愜幽情”、“蒼松掩映修竹圍,峰磴凌空湫澗俯”都是其時記載的詩文,多半與松竹相關。

清 高晉等纂 南巡盛典 清乾隆三十六年序刊本 日本國立國會圖書館藏

咸豐年間,獅子林漸荒蕪。民國元年,黃氏后人將園售予李氏,李氏尚未及修繕,后于民國七年由富商貝潤生購得,此時園已荒廢,貝氏花了將近七年時間對其進行修整擴建,重復舊觀,其特意從湖南引進白皮松植于假山之上,恢復舊時五松之景,并另辟小院“古五松園”,以作紀念。

留園·古木交柯

值得一提的還有留園。留園始建于明萬歷年間,其時為徐泰時之東園。清嘉慶年間,劉恕得園,“拮據五年,粗有就緒,以其中多植白皮松,故名‘寒碧莊’”,且“園饒嘉植,松為最,梧竹次之。平池涵漾,一望渺淋”,彼時園內嘉木奇卉,茂盛繁多,白皮松為最多。如今,留園石林小院(即揖峰軒)西南墻角內的羅漢松已是枯樹一線,但其應是園主劉恕于嘉慶十二年筑石林小院時栽植,樹齡已逾200年。

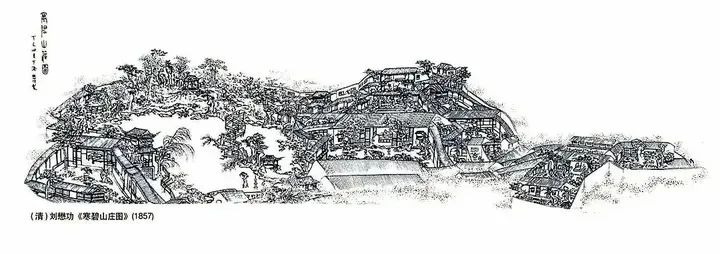

清 劉懋功 寒碧山莊圖(圖源網絡)

清光緒二年,盛康購得劉氏寒碧山莊,其效仿袁才子得隋氏之園而更名為隨園之例,沿襲劉園之音更字為留,即今之“留園”。因盛氏父子仕途順利,家財雄厚,因此對園進行了修葺與擴建。光緒五年,陳味雪繪《留園十八景》,其中一個重要主題便是古木交柯——古柏和女貞二者交柯連理,構成了窗景式庭院的主景。

清光緒五年 陳味雪 留園十八景 (摘自:《留園志》)

1953年始,市政府搶修留園,基本恢復古園風貌,但其中部分因植物成景的空間由于植物的死亡而名存實亡、佳境不再。古木交柯處昔時交纏的古柏死亡后,盡管補植了樹種相同的翠柏,但已非舊時交纏之態,舊題雖在,但佳境已失。

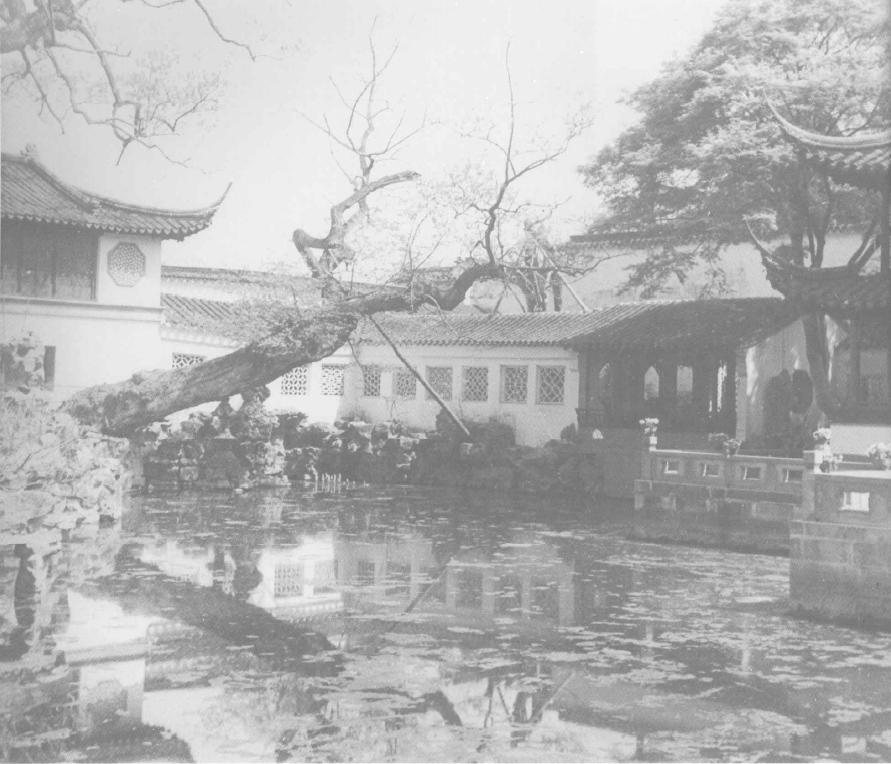

古木交柯舊影 圖源:園林檔案館

如今的古木交柯處(攝影:橘涂初四)

另外,曲谿樓前蒼勁古拙、橫偃斜披的楓楊亦自然死亡,其后雖然在同一位置補植楓楊,卻是直立之姿,森郁佳境不復再現。

1953年曲谿樓前的楓楊(摘自《蘇州園林名勝舊影錄》)

藝圃·古柳

同樣令人惋惜的是藝圃。藝圃始建于明嘉靖年間,正值“強仕之年”的袁祖庚因被誣告而遭免官還鄉,造園曰“醉穎堂”。袁祖庚逝后不久,園即為文震孟所得。文氏得園后在園內蒔花種藥,營建多處建筑,并易名“藥圃”。崇禎八年,文震孟因同僚排陷誣告而被免職,后歸返蘇州故居。此間“(世綸)堂之右為青瑤嶼,為震孟之讀書處。庭植五柳,大可數圍”園,“垂楊修竹,方塘崇阜”。此時的藥圃營造以山水為主,園內開闊疏朗、林木交映。其中青瑤嶼庭院植五棵柳樹,與陶淵明之別號“五柳先生”暗合,意在追尋志趣高雅的文人隱居生活;藥圃中另植藥草,香草,亦暗示園主人不愿與小人同流合污的君子趣味。

崇禎九年,文震孟的病逝。而后,明清易代,戰亂興起,藥圃日漸破敗。清初,園轉歸姜埰。與袁祖庚、文震孟一樣,姜埰同樣因直言上疏而獲罪,其重修一番后,將園改名“頤圃”,也喚“敬亭山房”。姜氏頤圃的配置大致不變,但其規模較藥圃縮減許多。當時文壇赫赫有名的學者汪琬曾至園中追尋文氏藥圃遺跡,其在《文文肅公傳》寫道:“琬嘗仿公故居,蓋已易主矣,因抵其讀書之所,所謂青瑤嶼者,晚清沼,攀修柳,慨然久之。”姜埰的《竦柳亭記》中也寫道:“兵燹之后,即世綸堂、石經閣皆蕩然,惟古柳四五株,則數十年物……”文氏藥圃中青瑤嶼前的古柳歷經戰亂后被姜氏保留下來,藥圃中古木的原始布局也得以延續。古木的存續,何嘗不是一種文人風骨的復現呢?

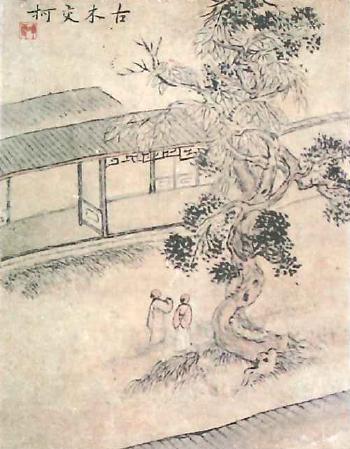

姜埰作古后,其次子姜實節繼承此園,并更名“藝圃”,常邀文人士大夫前來游園。其中清代畫家王翚曾作《姜貞毅藝圃圖》,汪琬在圖中題《藝圃后記》,詳細地描述了藝圃的池林風貌。王翚所繪藝圃圖內,依舊可窺見園內植物繁茂,敬亭山房處保留了文氏藥圃的幾株古柳。

引自論文 張莉. 蘇州遺產園林植物造景現狀與保護修復研究[D].蘇州大學,2021.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2020.003150.

姜氏之后,藝圃多次易主,百余年期間的興廢變化鮮有記載,不得而知。道光十九年, 張如松、胡壽康買下藝圃以作絲綢商業會館,并更名“七襄公所”。此間,藝圃得到了全面的整修,楊文蓀的《七襄公所記》寫道:“補植花木,嶺梅沼蓮,華實蕃……”。1958年后,藝圃慘遭損毀,建筑、池沼皆頹敗,植物也未曾幸免。1982年始,市人民政府修復藝圃,補植大量花木,現今園內造景絕沿襲了姜氏時期清幽素雅的格調。只是曾經代表文人風骨的古柳,今人遺憾不得相見。

如今的藝圃(攝影:橘涂初四)

網師園·古柏

網師園原是南宋史正志萬卷堂故址,錢大昕的《網師園記》記載:“宋時為史氏萬卷堂故址”,前有花圃“漁隱”,植牡丹五百株。史正志作古后,其宅園“僅一傳不能保”。清朝時期,網師園屢屢易主。乾隆中期,宋宗元購得萬卷堂舊圃,園名“網師小筑”,遠托“漁隱”舊意。其好友沈德潛寫下《網師園圖記》:“修竹檀欒,碧流渺彌,芙藁娟靚,以及竦梧蔽炎,叢桂招隱,凡名花奇卉無不萊勝于園中。”宋宗元謝世后,園僅一傳,園內喬木古石,大半傾圮,風華不復當年,但其中最著名的古柏卻得以保留下來,不得不說是一大幸事。

網師園古柏(攝影:橘涂初四)

網師園里的古柏高約10米,位于看松讀畫軒前,據悉是南宋萬卷堂遺物,相傳由第一代園主、宋高宗二十一年進士史正志于淳熙初歸隱蘇州時親手栽種,距今已歷900余春秋,姿態古雅、虬枝入畫,頂梢早枯,卻如同佛骨舍利,飽經歷史滄桑,但三根側枝卻枝葉扶疏,依然蔥郁,生機勃勃。此前的推送中,記錄了更加詳實的古柏故事。

高義園·古楓與古羅漢松

蘇州天平山的高義園前,還有一百余株自明代留存至今的楓樹,二三人方能合抱的樹干,高大挺拔,極富蒼涼古意;園內還有古羅漢松一棵,四百余齡,雖干皮剝落,依然枝繁葉茂,其旁豎立橢圓形石碑,上鐫“相傳唐伯虎手植羅漢松”。而具體的松楓相爭,可回看。

天平山高義園楓樹(攝影:橘涂初四)

東山雕花樓·孩兒蓮

此外,蘇州東山雕花樓營造時所存留的珍惜古樹孩兒蓮,亦是經歷一番波折,才得以搖曳至今。370余年的古木歷史,見證了翁氏家族的興衰故事。詳見。

東山雕花樓孩兒蓮(攝影:橘涂初四)

廢止的園林與古木

歷史悠久的園林總是有著多次興廢的歷史,蘇州也有部分已毀園林,據記載曾與古木相依。廟堂巷曾有一園名為壺園。造景清麗可愛,園中亦有古木交柯之景,童寯、劉敦楨皆有好評。但其于1963年改建工廠被毀,如今不復存在。另有位于干將西路370號的笑園,其原在升平橋弄14號,又稱紫藤書屋。1985年部分建筑尚存,其東側有300余歲白皮松一棵,另有數百歲古楓一棵已枯死。1994年拓建干將路,笑園因此廢止。如今,復建后的笑園位于笑園小區內,但已不復原貌。

20世紀80年代笑園的白皮松(摘自:《蘇州園林名勝舊影錄》)

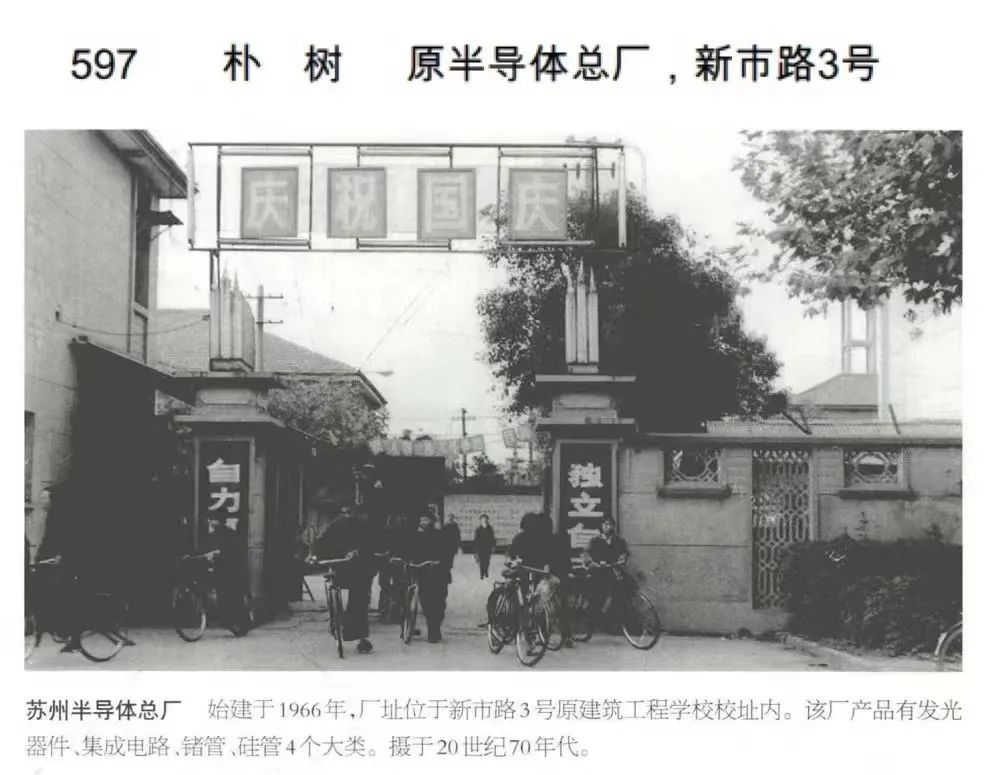

此外還有植園。何著《平齋詩存》中,有詠植園詩,其詩下注云:“園內植樹二萬余株,大者檜、柏、椿、杉及羅漢松5種,皆夾道分行,余以散種桑秧為多。花則梅及桃、杏為蘇之美產,每種劃地數畝,各種小秧數百株,雜樹尚不計數。”葉圣陶于清末民初常偕學友來游,其有日記云:“園內異花佳樹,一流碧水,紅蓮已綻,清香時送,士女如云。”后植園因學校增建,蠶桑改良場等活動,多次重新分區改造,抗日戰爭其間更是被嚴重破壞。后漸成荒地及民居,植園從此不存。后為半導體總廠和電訊儀器廠,總廠內尚有一棵百年樸樹,應為植園舊跡。

植園樸樹(摘自推文:消失園林圖鑒 作者:橘涂初四)

宋代郭熙在《林泉高致·山水訓》中說:“山以水為血脈,以草木為毛發,以煙云為神采。故山得水而活,得草木而華,得煙云而秀媚。”這里雖然指的是山,同樣也適用于園林。中國傳統園林是以山水為骨架的山水園,而成為園中裝點空間、時序變化的主角,并賦予園林以特殊生命活力的,便是園林植物。其中,古木更是殊中之殊。歲月帶來的特殊造型與歷史文化積淀,使得古木在造園中具有了獨特價值。而古樹名木的鑒賞與保護,亦是打造美好人居環境與生態家園的不二法門。

參考文獻:

[1](明)計成著. 園冶 三卷[M]. 1795.

[2](明)文震亨著. 長物志[M]. 商務印書館, 1936.12.

[3](清)馮桂芬...[等] 纂. 蘇州府志:一百五十卷,首三卷.刻本[M]. 清光緒九年 [1883]

[4]童寯著. 江南園林志[M]. 北京:中國工業出版社, 1963.11.

[5]陳從周著. 說園[M]. 上海:同濟大學出版社, 2007.04.

[6]金學智著. 中國園林美學[M]. 北京:中國建筑工業出版社, 2000.02.

[7]王毅著. 中國園林文化史[M]. 上海:上海人民出版社, 2004.09.

[8]王稼句主編. 蘇州園林歷代文鈔[M]. 上海:上海三聯出版社, 2023.03.

[9]陳從周著. 梓室余墨 陳從周隨筆[M]. 北京:生活·讀書·新知三聯書店, 1999.05.

[10]陳鶴歲著. 字里乾坤說園林[M]. 北京:中國環境科學出版社, 2015.04.

[11]衣學領著. 蘇州園林名勝舊影錄[M]. 上海:上海三聯書店, 2007.12.

[12]張莉. 蘇州遺產園林植物造景現狀與保護修復研究[D].蘇州大學,2021.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2020.003150.

[13]王笑竹. 明代江南名園王世貞弇山園研究[D].清華大學,2015.

[14]消失園林圖鑒 作者:橘涂初四https://mp.weixin.qq.com/s/e5Eln0_mIotaGDsCP6nGYg

撰稿:張可欣

統籌:吳文化博物館

技術支持:蘇州多棱鏡網絡科技

原標題:《樹碑立傳丨蘇州園林古木C位大賞,誰是你心中的top1?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司