- +1

白謙慎|耽于金石書畫的《汲古之樂》

碑帖學者陳麥青近期將2016年以來撰寫的十幾篇短文匯編成集,名曰《汲古之樂》。這十幾篇文章涉及碑版,印鑒,書評,觀展體會等,多為學術札記。這些札記帶有明顯的個人寫作風格,文中對一本書,一件拓片,一個展覽的評論,通常概括簡約,更多的篇幅是借著對象提供的某些線索來發揮自己的研究。

陳麥青兄耽于金石書畫之學多年,近將2016年以來撰寫的十幾篇短文匯編成集,名曰《汲古之樂》。這十幾篇文章涉及碑版,印鑒,書評,觀展體會,除了最后那篇談謝稚柳先生的文章像是一篇完整的“論文”外,其他多為學術札記。

麥青兄的這些札記帶有明顯的個人寫作風格。他對一本書,一件拓片,一個展覽的評論,通常概括簡約,更多的篇幅是借著對象提供的某些線索來發揮自己的研究。這一特點在十年前已引起我的注意,因為當時他評論的正是我的《吳大澂和他的拓工》(海豚出版社,2013)。在《也說文人與拓工》一文的第一段,麥青兄便寫道:“作為向有興趣的同好,喜聞樂讀之下的掩卷之余,猶多意味,遂就平日關注所及,拉雜略說,以稍盡興。”也就是說,他以拙著涉及的一些材料或議題為引子,再做發揮。譬如說,我在拙文中指出,清代對精拓的贊美通常簡短抽象。相比之下,書論和畫論中的很多語詞是具有導向性的,它們既可以用來概括我們的體驗,又可以引導人們來分享這種體驗。麥青兄則引用了沈樹鏞在《鄭齋金石題跋記》中用董源、巨然墨法和吳湖帆在《梅景書屋題跋記》中用米家山水來比喻精美的水墨淡拓的文字,對拙著的疏漏作了補充。一般讀者如果只是泛覽拙著,并不能察覺到麥青引用這些材料的用心,而我則有深切的感受。

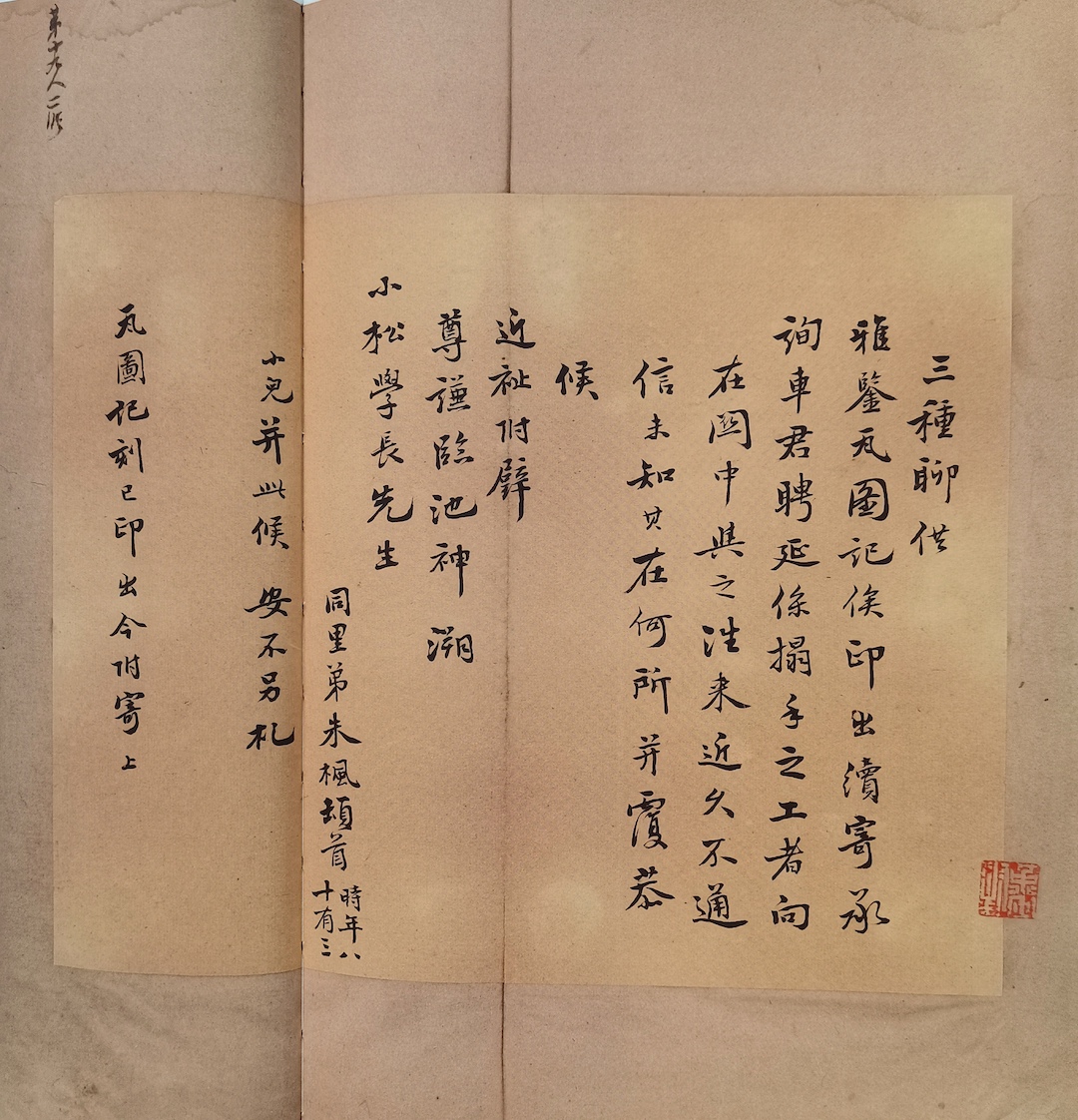

同樣的循題發揮,可以在收入《汲古之樂》中討論薛龍春《黃易友朋往來書札輯考》(生活?讀書?新知三聯書店出版社,2021年)的文章中見到。薛氏的《輯考》將目前傳世公私收藏的黃易的數百通信札,做了釋文和考訂。由于黃易是乾嘉時期金石圈的重要人物,這批數量巨大的信札的整理與刊行,為學界研究乾嘉時期的金石學和思想文化提供了重要資料。所以麥青兄便用“開卷有得,如行山陰道上”為題,來說明這本書重要的文獻意義。這篇文章并非尋常的書評,一一列舉《輯考》的貢獻與缺失,而是更像讀書筆記,娓娓道來平素讀書的一些觀察和心得。譬如說,《輯考》中有朱楓致黃易的一通信札,提及“承詢車君延聘,系拓手之工者”。麥青從這一信息出發,列舉了朱楓《排山小集》、《王同愈日記》、《雍州金石記》零星的記載,勾勒出乾嘉時期活躍在關中的一個名拓工的大致活動。這樣的引申和補充也彰顯了《輯考》的價值。

朱楓致黃易札

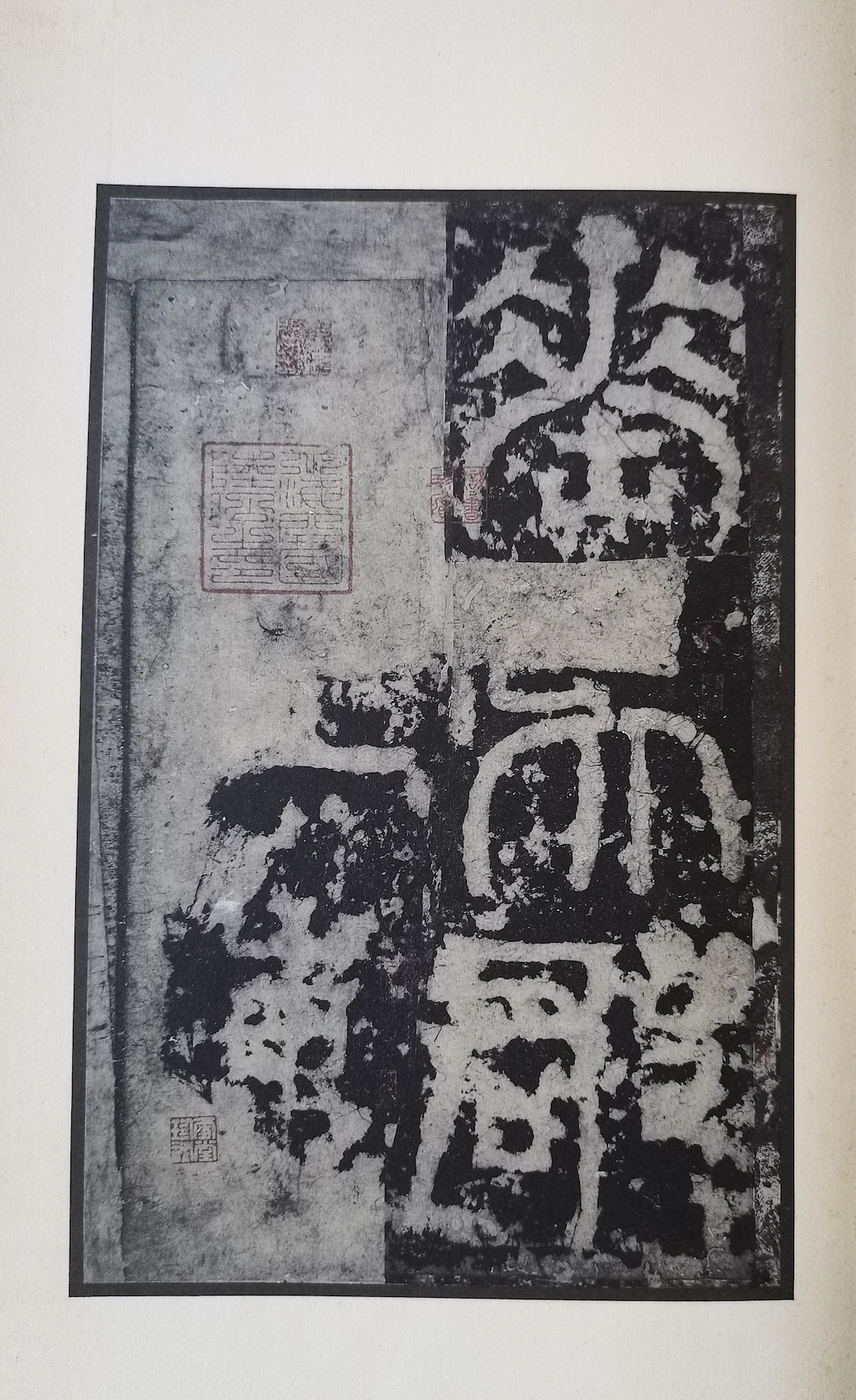

《汲古之樂》中的文章,篇幅多在5,000——8,000字之間,通常既無導言,也無結論,有感而發,意盡則止,寫作方式靈活。涉及的內容,相當具體,如考證“介侯”不是楊介侯而為張介侯,考訂《天發神讖碑》善拓上兩方印章的歸屬,在某些人看來,無關宏旨。但這類發現如果不及時發表,很容易以訛傳訛。書中不少文章,首見于《文匯學人》、《上海書評》、《澎湃新聞》等媒體,而非學術刊物。這就令我想起了上世紀80年代汪世清先生在香港《大公報》“藝林”副刊發表的一系列考證八大山人和石濤行蹤的短文。在高度商業化的香港,《大公報》尚能在照顧一般民眾閱讀趣味的同時,刊登這類十分專業的考據文章,本身就成為一個時代的見證——見證了當年辦報人和部分讀報人的風雅。這類發現,日積月累,匯聚成編,集腋成裘,也能蔚然可觀。

《天發神讖碑》存世最舊拓中所鈐“北海開國陸伀之印”

麥青兄長于金石碑版之學。金石學自肇始之日,便和題跋有不解之緣。宋代金石學名著如歐陽修的《集古錄》、趙明誠的《金石錄》、洪適的《隸釋》,都是跋尾的匯編,拓片和題跋從此形影難分。無論是整拓的裱邊和詩塘,還是剪裱本的引首與拖尾,自題或邀請眾人題跋,成了一種寫作、閱讀和觀看的傳統。

金石書畫的題跋,有的是實質性的研究,有感而發的心得,有些則帶有應酬成分,更簡單者,則為獨自把玩或與友人同賞后的觀款,僅僅記下日期、里籍、姓名而已。最簡短的完整文本,是收藏印的印文,僅一二字。說它完整,是因為刻在印面上,亦然獨立。一個收藏家的姓名,在他的信札中署款,只是信札的一部分。但是趙之謙為沈樹鏞刻的朱文姓氏印“沈”,鈐在后者收藏的碑帖上,卻是一個完整的文本。文本簡單如此,也能像麥青在《汲古之樂》中討論的一本舊拓上的兩方印章而受到研究者的關注,因為它能反映出一件拓本不同時代與同時代的前后左右的遞藏和觀覽關系。在中國文化的語境中,人們格外重視關系。傳統學術中有兩項重要工作:編年譜,考交游。即便在今天這依然是文史研究和藝術史研究重要的關注點。歷史人物留下資料少者,可為其做相對簡略的年表,資料多者可為其編年譜,盡量記錄譜主的各種交游,把時空中的人際關系呈現出來。它既是編撰者自己的學術成果,也為他人的研究奠定文獻的基礎。這種符合中國社會和文獻特點的寫作傳統,即便在當今,也依然有不少傳承者,如麥青兄就曾編撰《祝允明年譜》。

和許多(并非全部)金石題跋相似的,便是學術札記。顧炎武的《日知錄》、閻若璩的《潛邱札記》,是清初著名的學術札記,札記體學術成果不勝枚舉。我上大學時,在當時出版的書中,還不難見到老一輩學者札記類的著作,如西北大學陳直教授的《讀金日札》。既沒有構筑宏觀框架的企圖,也不落現代學術八股的窠臼。

陳麥青著《汲古之樂:碑帖、尺牘及其他》,上海人民出版社2023年9月出版

用現在的標準來衡量,大多數的題跋和札記都是短文。1990年代我剛入藝術史領域時,還能讀到美國藝術史界的老教授們以前寫的短文,發表的刊物也不限于同行匿名評審的刊物。譬如說,1957年,吳訥孫先生(Nelson Wu)曾在Art News發表短文《對怪異的寬容》,討論了傅山的一個冊頁。這一冊頁如今不知蹤跡,但吳先生的短文和所附圖片卻被我的《傅山的世界》引用了。今天西方的學術刊物還有發表學術札記(research notes)的,但大多寫得像論文那樣中規中矩。見諸西方學術刊物中的短文,多是書評。相比之下,就像鑒定學在中國比在西方受到更多尊重一樣,題跋、札記、學術筆記這樣的寫作,在中國還有著更多的發表空間。如中國社科院歷史研究所主辦的《中國史研究》有“讀史札記”欄目,刊登短篇札記。頗不同于有些期刊發表的短文,多為照顧有些投稿者評職稱之類的需求。既便是《中國史研究》發表的札記,在學術規范的約束下,和那些長文的寫作方式也漸趨同。

因此,將麥青兄的札記寫作放到學術史的背景下來看,大概可以看到學術范式的改變對寫作模式的影響。人類社會發生的變化越來越快,范式的轉變可能也將越來越頻繁。我們不久前還在為學術產業化嘆息,今天便又開始為人工智能對學術可能的影響而興奮或焦慮。行文至此,一個問題跳入腦中:ChatGPT究竟是寫諸如“清代畫家的地域審美觀研究”這類論文容易,還是寫麥青兄這些考據精審、文辭簡雅的金石書畫研究札記容易呢?答案留給未來。

2023年2月15日拜撰于杭州

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司