- +1

周令飛:回歸魯迅之后,我還是我自己

周令飛今年70歲,無數人說他長得像祖父魯迅,尤其是年齡越來越大之后。他自己也覺得像祖父,而且是家人里面最像的。

他看上去比實際年齡年輕十來歲,身材高大,黑發里夾雜幾根白發,兩撇胡子橫在鼻唇之間。周令飛走在街上,曾有人認出他是魯迅的長孫。陳丹青描述過魯迅的相貌,說這張臉非常不買賬,又非常無所謂,非常酷,又非常慈悲,看上去一臉的清苦、剛直、坦然、骨子里卻透著風流與俏皮。

除了相貌像祖父魯迅,周令飛認為自己性格很多方面也像祖父。父親周海嬰對他的評價是,“性格極強,自己認準的事情,非要達到目的不可。”周令飛自己也說,他性格倔強。此外,他的興趣愛好也和魯迅相似,比如看電影、設計等。

當他與人交談,有不同觀點時,他會引用魯迅的話,比如,“從來如此便對嗎?”1999年從中國臺灣回到大陸以后,周令飛斷斷續續看完魯迅的所有作品,不過他坦言,那并不是出于對文學作品的喜愛,更多是為了做魯迅相關的傳播和普及工作。

周令飛沒見過魯迅,他說跟其他人一樣,魯迅最初在他心中的形象是來自學校和課本。小時候,學到魯迅的那些作品,也覺得祖父是很兇的,有時候甚至慶幸祖父不在了,總害怕回去挨打挨罵。在學校里,很多人像看珍稀動物一樣趴在他教室門口看他,每次學到魯迅的課文,同學會對他說,是你爺爺寫的。口氣很羨慕,但聽多了,他心里覺得怪怪的,總想逃脫出來,想遠離。

1954年,童年周令飛與祖母、母親。本文圖片均為 受訪者供圖

小時候,周令飛調皮,有次郭沫若去他家,那是“文革”期間。他聽父親說郭沫若罵過祖父,他就認定郭沫若是壞蛋。他記得那時家里大客廳比較大,有一組沙發,鋪著藍色地毯,郭沫若坐在一把椅子上,戴著眼鏡,穿身中山裝。

客廳與廚房中間有一個備餐間,桌上放著一個托盤,上面有兩個茶杯。祖母許廣平的茶杯是固定花色的,那個年代出于衛生,茶杯各用各的,客人的茶杯很好認。在工作人員把茶端出去之前,周令飛偷偷往郭沫若的杯子里撒了些鹽。

周令飛透過門縫看,許廣平和郭沫若在聊天,茶水端出去以后,往客人那邊一放,他心想怎么半天不喝。后來郭沫若端起來喝了一口,咂了咂嘴,就將茶杯蓋起來,不再喝了。

1961年,許廣平和兒孫。

長大后,周令飛參軍,去日本留學,去臺灣結婚,最后又返回大陸工作,所有選擇由他自己定。周令飛說,他的家庭教育尊重孩子的個性。周海嬰在《魯迅與我七十年》里回憶:“曾有許多人問過我,父親是否想像三味書屋里的壽老師那樣對我教育的?比如在家吃‘偏飯’,搞各種形式的單獨授課,親自每天檢查督促作業,詢問考試成績;還另請家庭教師,輔導我練書法、學樂器;或在寫作、待客之余,給我講唐詩宋詞、童話典故之類,以啟迪我的智慧。總之,凡是當今父母們想得到的種種教子之方,都想在我這里得到印證。我的答復卻每每使對方失望。因為父親對我的教育,就是目前在《魯迅先生與海嬰》里講到的那樣,順其自然,極力不多給他打擊,甚或不愿拂逆他的喜愛,除非在極不能容忍,極不合理的某一程度之類。”

周令飛當年去臺灣的選擇給父親造成極大的壓力。周海嬰在《魯迅與我七十年》里回憶:“臺北,這是什么地方啊,豈是你可以去得的嗎?” 周海嬰的主管領導把他叫去,說周令飛的行為,政治影響極壞,并以黨和組織的名義命令周海嬰寫一個聲明,宣布與周令飛脫離父子關系。

1987年臺灣解除戒嚴令前,幾十年里,魯迅的作品在臺灣被視作禁書。上世紀80年代,周令飛岳父的百貨公司破產倒閉后,他在當地謀職,因為是大陸人,又是魯迅的孫子,沒人敢用他,夫妻倆生活一度窮困潦倒。90年代,周令飛的生活漸漸好起來,兩岸開放探親后,他回到大陸工作,而“回歸魯迅”是一次偶然。那時周海嬰正獨自一人忙于處理各種侵權魯迅的官司,希望周令飛幫忙,出于對父親的愧疚,周令飛決定留在父親身邊。

同樣作為魯迅的后代,周令飛更能理解父親的處境,尋找自己是父子倆共同的宿命。他常常困惑,名人的后代應該怎么生活?他感覺父親周海嬰一生都在尋找自己,身為魯迅之子,總想做出些屬于自己的成就。為了幫父親找到自我認可,周令飛在父親80歲時幫他辦了攝影展,作品獲得專業認可,周海嬰多了一個攝影家的身份。這也成為周令飛最驕傲的一件事情。

周令飛把自己目前的人生分成三個階段,從“逃離魯迅”,做自己,到“回歸魯迅”,仍然是自己。他習慣于自己總被稱為魯迅之孫,父親周海嬰生前常被喚作魯迅之子。

在公眾視線里,廣為人知的是周令飛小時候、上學期間和當兵時期,因為是魯迅孫子而遭遇的軼事,以及后來為愛奔赴臺灣的往事,但他最想提及的是自己“回歸魯迅”之后的生活。2002年,上海魯迅文化發展中心成立,10年后,魯迅文化基金會成立,周令飛任會長兼秘書長。

9月12日,他坐在魯迅文化基金會貴賓室白色皮質沙發上,身后是朋友贈送的一幅油畫,名字叫《野草》,墻壁上掛著十幅魯迅的單人和全家福的黑白照片。基金會距離紹興魯迅故居一公里左右。紹興是水鄉,人們在烏篷船臥聽打槳搖櫓聲。

周海嬰在《魯迅與我七十年》里寫道,母親把遺物分為三份:上海、北京、紹興。紹興老家,父親用過的遺物上海沒有,從紹興帶到北平的也極少。紹興是魯迅故鄉,又是人文旅游熱點,遠近中外聞名。

周令飛常去那里,在紹興魯迅紀念館的臨展廳和二樓辦過多次與魯迅有關的活動。如今,進出周家大宅的多是絡繹不絕的游人,百草園和三味書屋最受喜歡,是打卡拍照的熱門景點。院里幾處小商品店里擺放著各種魯迅的亞克力人形立牌小掛件、石膏雕像、明信片、日歷等,配著各式魯迅語錄。

周令飛更喜歡這個充滿人間煙火氣、融進人們日常生活里的魯迅,和他熟識的祖父更像。

【以下內容根據周令飛的口述整理而成:】

從臺灣回到大陸

我一直不太想做我個人的專訪,現在大家比較喜歡講我到臺灣去和當兵的那段經歷,其中有太多不實和胡亂推斷。

當兵那一段經歷,我自己有講過一些,之后有人不停炒冷飯,瞎編的很多。臺灣那段是我人生的重要經歷,但我從未全面詳細地說過,隨著臺海兩岸政治時局的變化,我的變化其實非常大。

從我個人角度講,我的人生大致分成三大段。第一段是“逃避”魯迅的后代。小學開始我就覺得“魯迅”二字很沉重,是個大包袱,束縛、捆綁,也是困惑,我活在不自在之中。我當兵十年、出國留學、到臺灣結婚可以說都是一種逃離,努力證明我不是靠爺爺吃飯。

1960年,小時候的周令飛穿軍裝。

1976年,當兵時期的周令飛。

然而,我在臺灣就曾經歷一次極大的波折。那時我不接受臺灣方面的工作安排,到電視臺或報社工作,選擇在岳父的百貨公司上班,后來岳父公司垮掉,我變得落魄困頓,曾經賣過爆米花。有人說我給祖父丟臉,我的回答是“自食其力,一點兒也不!”

我想要以自己的能力過日子。從80年代留學開始,我學習影視制作,經營美術畫廊,后來專職做演展策劃人。90年代我曾第一個邀請當代法國大師到臺北訪問辦畫展,第一個策劃在國外七大都市舉辦“中國名陶展”,第一個在臺灣策劃舉辦大陸少數民族服飾展、佛山花燈展;我還在半年內帶領一萬三千名海外觀眾,到日本觀看電影大師喬治魯卡斯的舞臺超級大秀。那時我得過多次國際褒獎,在臺灣買了人生第一套房子,有了一個像樣的殼。

1982年,周令飛在東京內山書店。

1982年,周令飛在臺北結婚。

1983年,周令飛在臺北巨匠畫廊會見法國當代畫家。

我才不是人家講的落魄了,活不下去了,所以回大陸吃魯迅飯的。那個時期我已進入非常好的生活狀態,我有了兩個女兒,我邀請父母到我臺北家小住二次,每次半年。后來我還做到過臺灣某衛視的高級主管,月工資16萬新臺幣,相當于人民幣4萬塊錢。那時兩岸已開放探親,因電視臺業務需要我經常往返臺灣與大陸兩地。或許真有冥冥之中的安排,讓我回到爺爺魯迅的身邊。

1998年,正在合資翻新的一家電影院,因為我在國外的節目制作經驗,聘請我做總策劃人,計劃做一臺集武術、雜技、舞蹈綜合表演的大型文旅舞臺劇,開價月薪4萬元人民幣,還有分成。為求人生突破,我告別家庭只身到上海工作,臨時辦公室在鳳陽路。但剛報到沒多久,就被告知工地建設資金緊,每個月只能發我1萬塊,余款等劇目上演后再補發。

1999年,電影院節目論證會。

沒想到我的劇本和籌備工作差不多了,公司資金鏈斷了,欠了我一年半的工資,加起來有四十幾萬人民幣之多。那個時候上海很漂亮的全新房子也就4、5千塊錢一平米,我本來想在上海買房,但工資沒發,也就這輩子與上海買房無緣。為了跟欠錢的老板打官司,我留在了上海,我把電影院的房產也假扣押(注:假扣押指債權人的訴訟請求為金錢給付時,為防止法院判決后,債務人不履行給義務,債權人可向法院申請對債務人的財產進行假扣押)了,那是很大一筆錢,我必須要回來。

在上海期間,父親常來見面,他一次次地表達希望我幫他,因為那時候他碰到一些問題,他在上海打幾個官司,還有他當時正在撰寫《魯迅與我七十年》那本書,也想讓我協助他。

父親跟我講,在他的四個孩子里只有我一個是搞文藝的,又有國際實務經驗,魯迅的事家里應該有人做,他希望我做。我問為什么,他說過去魯迅的事是國家負責,相對安全些,現在改革開放了,我們不能置身事外了。我思索再三,雖然不愿意,但我到臺灣結婚成家給他帶來大麻煩,覺得虧欠他太多,再加上反正我在上海討薪有空閑,也就答應下來,走一步看一步了。

2001年,周令飛和父親周海嬰訪問上海魯迅紀念館。

我萬萬沒有想到,開弓沒有回頭箭。這竟是我“回家”的開始。那時我有三項主要工作:一打官司,二討生活,三做公益。

先說打官司。那時父親在打幾個官司,有些生意人用魯迅的姓名、肖像做生意賺錢,父親是學物理出身的,他講究一是一二是二。然而打這樣的侵權官司得不償失,贏了賠償也不多,還不夠付律師費的,即使有律師愿意免費,又欠人情。更劃不來的是,父親跟人打官司,外面就有人傳魯迅之子死愛錢,壞了父親的清名。于是我跟父親講,盡量不要打官司吧,父親不肯,說要堅持真理,我就說如果一定要打,成立個魯迅中心用機構(的名義)去打吧,我不想看到父親遭白眼。當然,那時還有我自己的官司,公司曾派人找我說打折支付(工資),我不答應。

其次是討生活。我比較自負,相當樂觀。自認為能吃苦會做事兒,憑我的策劃執行能力,商業轉化應該很容易,中國市場很大,魯迅那么有名,養活自己不成問題。我想到做魯迅紀念酒,不是魯迅酒,沒想到并不簡單。首先連我們家屬都不能注冊魯迅商標了,因為他是偉人。

接下來我們跟紹興一家黃酒廠成立公司做紀念酒,沒多久他們執意要把公司關掉,我們覺得詫異不解也很無奈。十幾年后才聽說,當時有人寫舉報信到政府,說魯迅是一面偉大的旗幟,怎么可以做酒?跟家屬合作酒廠,利潤分給家屬,是國有資產流失。當時為了做這件事,我50萬元賣掉北京的房子入股,房子放到現在至少價值三百萬,我吃了個啞巴虧。還有一件事更沮喪,魯迅筆下孔乙已、阿Q、咸亨酒店等16個知名作品元素的商標,早在80年代就被注冊一空,甚至Luxun.com的互聯網域名也被搶注掉了,開價20萬才肯轉讓,看來家屬想吃魯迅飯也行不通的。

對于做公益,我沒概念,成立魯迅中心(全稱為上海魯迅文化發展中心)這個民非組織是誤打誤撞,原先心里想的是替父親出面打官司,再以公益名義名正言順地做宣傳魯迅的事。在這期間,我多次和父親談我的思路,我覺得過去祖母(許廣平)和父親把祖父的一切,包括房產、手稿文獻、生活用品都捐給了國家,把魯迅的事都交由國家管,可如今時代不同了,魯迅事都和家屬息息相關,我們不能袖手旁觀。除了在重要紀念日出出場、站站臺,除了打官司,弘揚魯迅精神是我們后代應有的責任和使命。

得到父親的支持后,2002年,我個人出資人民幣10萬元,在上海魯迅墓旁的虹口足球場館里,租了個50平方米的辦公室,請了位助理和財務,成立了魯迅中心。自那時起至今一晃22年,我再也沒有離開過公益文化領域。之后,我自詡是義工,把打官司拿到的四十幾萬元工資全投了進去。

“回歸魯迅”

對我來說,這就是“回歸魯迅”的時候。

魯迅中心是個地方性的民非組織,力量有限,也沒有免稅資格。我先用了兩年多時間摸索著做了幾件打底工作:一是協助父親撰寫《魯迅與我七十年》一書,這本書出版以后引起軒然大波,我要安排父親參加很多相關活動。二是花大力氣對國內外“魯字號”情況做調查,有哪些研究機構、紀念設施、公園、學校、企業,以及友好團體和魯研學者,他們的基本概況,建立了資料庫。

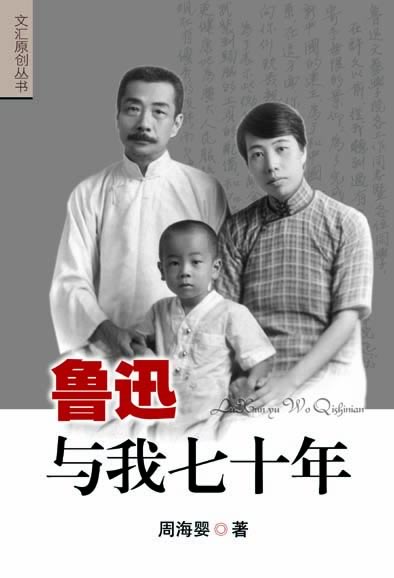

《魯迅與我七十年》再版封面。

在此基礎上,還申請取得了家屬捐贈魯迅遺物的全部清單和電子數據,2004年邀請北京、上海、紹興、海南4所魯迅中學組建全國魯迅學校校際交流會,同年第一次向中學生頒發“魯迅青少年文學獎”,提出“尊重母語、學習語文、獨立思考、培養韌性”的活動宗旨。其間最值得一提的,是我和父親聯名撰寫的理論文章《魯迅是誰》于2006年發表,之后又策劃《魯迅是誰》展覽。這是魯迅家屬有史以來第一次站出來發聲。

2011年,魯迅青少年文學獎現場。

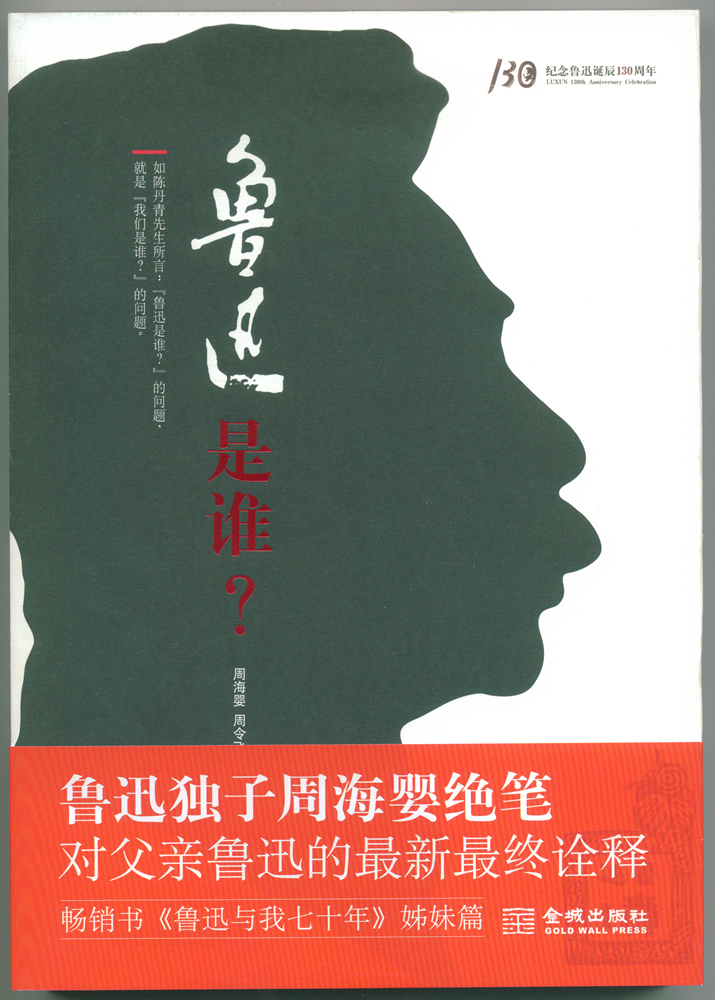

《魯迅是誰》。

這件事要從“魯迅遺囑”說起,遺囑中魯迅有“孩子長大,倘無才能,可尋點小事過活,萬不可去做空頭文學家”的叮囑,為此父親謹遵父命,學了物理,一生從事我國的廣播電視的技術工作,對文學、對魯迅研究從不參與,更不發聲。然而,魯迅中心成立以后,通過走訪調研,我們發現了一些問題:魯迅被過于神化,魯迅研究過于學術化,魯迅傳播過于意識形態化,魯迅已面目全非,魯迅家屬不認識這個魯迅了。

我們不滿意,不能再事不關己,要發出家屬心底的聲音。我們邀請學者專家開了多次座談會,梳理思路動筆撰寫,花了一年多時間完成了6千余字的理論文章《魯迅是誰》,闡述家屬總結的魯迅精神內核“立人為本、獨立思想、拿來主義、韌的堅守”。

為了還原多元的人間魯迅,我立即策劃《魯迅是誰》綜合性展覽,首展在香港,由于是在公共場所人行要道上展出,14天展期有40萬人觀看。首屆“魯迅論壇”也同時創辦,之后這個展覽又去了澳門、廣州、深圳、上海、莫斯科等公眾聚集地,至今已累計觀眾120萬人次。而“魯迅論壇”則每年在全國各地輪流舉辦,直到2012年以后更名為現在每年在全國政協禮堂舉辦的“魯迅文化論壇”。

2006年9月,香港銅鑼灣時代廣場一層中庭舉辦《魯迅是誰——紀念魯迅到港80周年圖片展覽》。

魯迅中心的工作“爆款”了,卻是入不敷出。盡管我摳著用,節衣縮食,個人的積蓄終于見底。民非組織無法募款,我和父親說,要走遠路,是時候成立基金會了。先后找了上海、紹興和北京的一些人和機構,都不太順利。

常言道絕處逢生。父親說自己是四屆全國政協委員,祖母又是政協第一屆全體會議參加者,干脆我們打報告給政協領導請求支持吧,想辦法成立國家級的基金會。報告很快得到上面的批復,那個時候成立全國性基金會需要發起資金人民幣800萬元,我們沒有錢,就寫信給北京、上海、紹興市政府,希望他們能夠為發展魯迅事業出資。

沒想到2010年,國家又有了新規定,全國性的基金會要2000萬才能成立,三地政府說,家屬也得拿錢,各家四分之一。500萬,把一切都捐了、全家都是打工者,我們哪來那么多的錢?父親鐵了心了,他覺得這事值得做、非得做,有了基金會,家屬就有了組織,就能融入傳承魯迅的事業,家屬的心神就有了安身立命之地。

他拿出父母留給他作永久紀念的一套初版魯迅單行本,上面每本扉頁都有魯迅的親筆題字,他把簽名本交給國家文物單位收藏,換了500萬元做基金會,三地政府看到家屬的決心,也就紛紛撥款到位。

中央領導的批復有了,錢齊了存進專有賬戶,我們靜等國家相關部委的批文。2011年,提交報告兩年了,父親重病在醫院也已一年多,成立基金會是他的最后心愿。批文終于在4月6號中午批下來,下午我趕到醫院告訴他,他無力說話,在我的手心上用指頭點了點,好像說知道了,太好了。

(2011年)4月7號清晨,他永遠離開了,他是魯迅的獨子,他留下遺囑,把魯迅“交給”了我們這些后人。

周令飛和母親在周海嬰上海墓前。

2012年,魯迅文化論壇,魯迅文化基金會成立。

基金會成立了以后,我才發現原來我不懂,條條框框特別多,財務的、法律的、規章制度的。像我們基金會最近搬到這里(紹興)來,要辦遷移的手續,6個月的時間,來回奔波。

在大文化的概念下,基金會創作過交響樂,搞過節目,也搞文化論壇,做國際文化交流。 我們是純第三方成立的,沒有政府撥款,沒有企業托底,所有靠自己。

2014年,周令飛在魯迅與國際文學“大師對話”活動。

平時基本上是我一個人去募款的,找企業捐款是很難的,我們做的絕大部分都是政府項目,所以我們一直還在想怎么樣能夠把公益的部分、就是慈善類的能夠做起來。

從2002年起(成立魯迅文化發展中心)到現在20余年了,魯迅的事從無小事,我經歷了太多的不可思議。但作為魯迅家屬,我認識到名人后代要有最起碼的人格和尊嚴,以及繼承發揚的責任感、使命感和韌性。作為名人后代,子承父業不一定是專指實業,精神也是寶貴的財富。我們應該把名人后代的家風和生活態度,傳達給社會,甚至能對他人有一些啟迪。

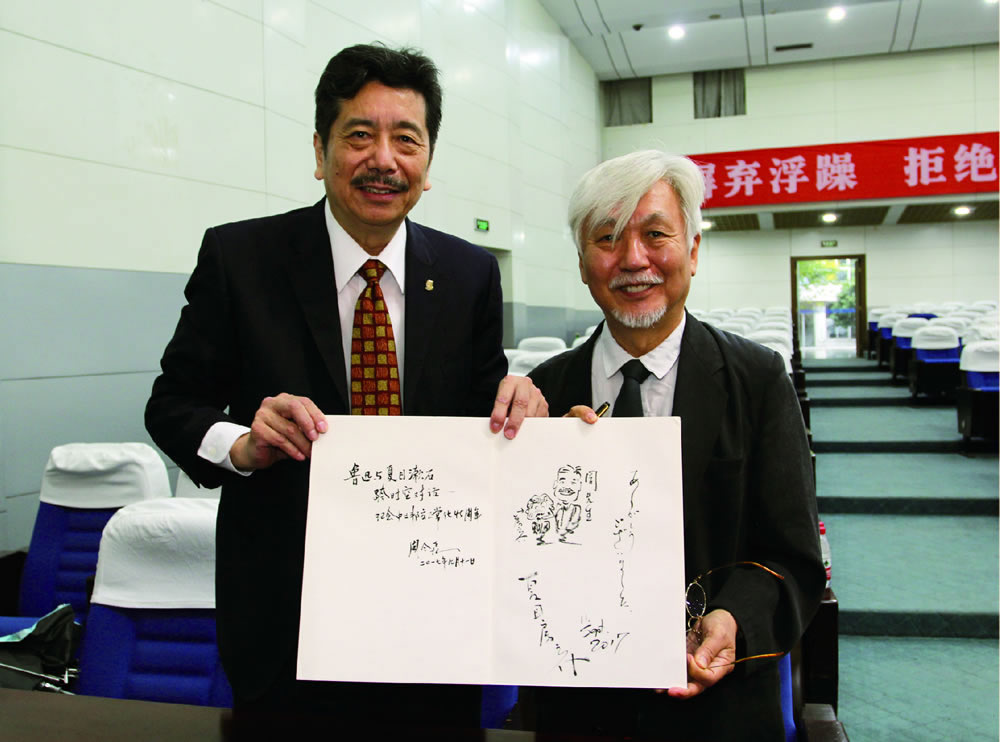

周令飛與夏目漱石之孫。

自我認可

其實我后面這一段“回歸魯迅”,也是讓魯迅回到我們家里來。

我們畢竟有血緣在,有DNA的連接,外人看我們叫我們,也是叫你魯迅兒子、魯迅孫子,這其中包含對魯迅的崇敬,你脫不開的。

在子承父業上,我承認有后代先天條件的問題。我們是四兄妹,我是老大,有兩個弟弟和一個妹妹。他們都不是搞文藝的,職業經歷比較簡單,性格相對內向。我是從上個世紀70年代開始做媒體傳播工作,至今有50多年了,算是個多面手,策劃和舉辦活動游刃有余。現在基金會里做活動,因為我過去有制作人的經歷,所以都會弄。我挺慶幸過去有機會接觸相關行業,有些經驗和知識,我常常自嘲是“狗皮膏藥”,可以到處貼。

我覺得弟妹對父親和我在弄的很多事情不太了解,信息也不對稱,我發現父親對一些事情的傳達也不盡完整。父親的最后十年和我在工作上密切聯系,經常商量甚至爭論,但每次我們都是統一意見、相互妥協后才一致行動。

父親去世后,這幾年我才跟弟妹講講我在做的事情,他們可以從公眾號看到基金會消息,應該慢慢從不認可到認可吧。如果他們有能力有時間,隨時可以參與進來,但他們也都六十幾歲了,做做理事還可以,做第一線工作恐怕也力不從心。接班的問題,我也在聽他們的建議,將來誰來接班?要早作安排,這還有個二三年熟悉培養的過程。

魯迅的第四代總共六個孩子,二男四女。兩個男孩我大弟小弟一人一個,大弟的兒子現在國企上班。小弟的兒子今年剛剛大學畢業,基金會的工作我準備讓他來試試,他也在考慮。但是他學的是地質專業,期待他能撲下身子,盡快熟悉基金會,能上手做些具體工作。我妹妹嫁給日本人,有兩個雙胞胎女兒,她們出生在日本,曾在北京上大學,畢業后都在日本工作。

我有兩個女兒,小女兒在臺北,老公是臺灣人,繼承家業、育有一女,他們有自己平靜的生活,自食其力,雖然普通卻很實在。大女兒現在全家在深圳,她和老公有三個孩子,她是一家大企業的中高層主管,年薪不菲,她很厲害,是競聘上崗的。現在她要撫養三個孩子,我跟她深談過幾次接我班的問題,不過我給她的工資不夠養活三個孩子,她不能來我這里。這里不得不說的是,這20年來我對太太和兩個孩子虧欠太多,離開這么久沒能照顧她們。在祖父、父親和家庭之間,我沒得選擇也無法選擇,自己的命運早有安排,只能對太太和孩子說對不起,好在她們能夠理解和支持我。

2008年,全家福。

我后來留在國內以后,還做了一件非常重要的事,就是讓我父親感覺到他自己的價值。

父親覺得他一直活在我祖父的光環下,活得謹小慎微。他在那本《魯迅與我七十年》里寫得很清楚,說他最終選擇學物理搞科技,一輩子過下來,在別人眼里他永遠是魯迅的兒子,沒有自己,他曾說過他是個花瓶擺設,遺憾這輩子沒什么建樹。我曾和他多次討論人生,他這輩子生活品質相當不錯,精神世界卻相當寂寞。

1949年,周海嬰在北京。

2007年,我偶然發現他的那箱近萬張的照相底片,我搞過專業攝影,認為里面必定有寶。經過近一年的整理、精選和準備,2008年作為給父親的80歲生日禮物,我把他的攝影作品命名為《鏡匣人間》,在北京舉辦了一個大型的攝影展。

2008年,北京周海嬰攝影展請柬。

2008年1月,周海嬰上海攝影展開幕。

直到展覽開幕時,他很緊張,不相信這是真的。他一直問我這種照片能拿出去展出嗎?展覽一炮而紅,得到社會和業內的認可,攝影專業雜志給予高度好評,接著被邀請到全國多地展出,還有很多國外藏家買他的作品。大家稱贊他四五十年代的作品尤為珍貴,填補了時代空白,稱他是攝影家,是中國的布列松。父親心里樂開了花,我看到他臉上掛滿笑容,走路都美滋滋的,胸前掛著個新買的相機,人的精神狀態煥然一新。這個時候接受采訪都是談他的攝影經歷和小故事。

父親2011年去世,2019年中國美術館為他舉辦了大型專題展覽,并以國家館藏的名義收藏了他的100件作品,把他列為中國現代史上著名的攝影家之一。我父親地下有知一定非常驕傲,他沒做空頭文學家,他是攝影家,這個稱號是他以自己能力獲得的成就。從這個角度來講,我有幫他找到自己,在他80歲的時候,贏得了大家的肯定。

2008年,周海嬰80歲生日。

被大家認出是魯迅后代時,內心是五味雜陳的,成績被大家認可時,才是我人生的高光時刻。我很喜歡自己被認可的那種被春風拂面的感受,在一次又一次被認可中找回我自己。比如我現在是紹興榮譽市民,去年把我評為紹興最美文旅人,這次選上亞運會火炬手,還有大家在工作上對我的認可,他們的表揚其實不出我意料,因為我覺得我真的很專業,又是我喜歡的東西。

周圍人說我很潮很年輕,我欣然接受,我的工作就是我的事業和我的夢。過去我因為家世比較低調,不想說自已過去的事兒,最近我忽然改變了,我愿意和大家分享工作經驗、成功的案例和過程的艱辛。我想,我不說誰會知道?人們輕易地知道我是魯迅長孫,我要證明我是文化領域的周令飛。

2016年,魯迅文化跑。

我還是我自己

要想證明自己的能力其實并不容易,我在日本受過兩次深刻的教訓,影響一生。

一次是90年代在日本工作期間,我那時把自己定位為國際策劃人,為了這事還被我合作的日本人罵,說你不要光給自己弄這么一個名頭,你的能力必須要符合一個專業國際策劃人的內涵。

我才意識到我真的是有點太虛榮了,貪圖一個虛名,做得還不夠專業,后來我讓自己變得越來越專業,甚至有工作潔癖,容不得半點差錯。

還有一次是1980年,我在日本留學時,沒錢,周末去餐廳打工,一小時800塊日幣。我工作很賣力,但不小心把盤子打碎了。臺灣老板眼睛也不抬地說,我知道你是誰,但你在這里打工,每一秒鐘都是我在發錢,你就要把工作做好,不能出錯。那一刻我感到如芒刺背,冷汗都出來了,感覺是這輩子受到的最大羞辱。下班后我仔細想想那句話,話雖糙,但是那么個理,對我來講有很大教育意義。他以為你有優越感,意思是不要以為你是誰,到這兒來你就是一個端盤子的。

1981年,周令飛在東京的9平方米住所。

名人的后代應該怎么生活?我不知道。但確實有一些后代是吃老本的,或者依仗父輩的權勢賺錢過奢侈生活的。

這20年來,我天天跟魯迅在一起,那天亞運會火炬傳遞的時候,記者問我的感想,我說魯迅是紹興的一面旗幟,今天我們從魯迅故里開跑,我覺得是高舉著魯迅傳下來的火炬在跑。今年又剛巧是魯迅小說集《吶喊》出版100周年,大家到現場為中華民族偉大復興而加油吶喊,讓外國人看看咱們中國人的精氣神。

我講這些話真的是發自內心,我把它跟魯迅關聯一起是件很自然的事情,因為我是后代,又是魯迅文化基金會的掌門人。我覺得挺有意思的是魯迅現在和我的生活、事業是融在一起的。過去我逃離過,后來我做我自己,最后我跟祖父融在了一起。

周令飛和父母在紹興魯迅祖墳。

在我們家里面我長得最像祖父,我越來越覺得我的經歷也很像他。比如我祖父屬蛇我也屬蛇,他一輩子老是在搬家,住得不喜歡就換,我也是一直在搬家換居住地。他到日本留學,我也到日本留學。他從事文藝的,我也是從事文藝的,當然我沒他厲害了。脾氣上也很像,他很幽默,我也很喜歡說笑話惡作劇,平常大家很喜歡跟我一起聊天。祖父喜歡的東西很多,看電影,美食美酒,他還喜歡美術、設計,喜歡美的東西,這些我也喜歡,對事情都充滿好奇,也都有點叛逆。

是巧合嗎?也太多巧合了。大家說我越來越像祖父,尤其是胡子。其實我年輕時就有點胡子的,在部隊時就留了,當兵以后就沒刮過,但沒有這么濃密。到了50歲以后,才越來越濃越來越多。

周令飛在上海市魯迅中學。

其實我想把我的經歷寫出來,但我沒有時間。不像我父親70歲時,每天在做自己的回憶錄。但我不喜歡寫,靜不下來,每天工作量非常大,明天(9月13日)一大早我要到北京去,開三四天的會,然后到河南去談一個項目,一直要忙到年底。我現在是北京語言大學魯迅研究院的院長,三屆帶過30個動漫系的研究生,我跟他們做課題,把魯迅筆下的人物和場景元素變成動漫。我在做的工作,是想用新時代的語言,去做魯迅的普及工作,跟時代接軌。

我就像一臺機器,被無數人推著走,停不下來。我70歲了,身體又不是特別好,沒有醫保沒有退休金,有病了,自己搜索一下,藥房買點藥完事兒。本來應該退休了,但是沒人來接,誰能接得了?不只是說來領這份薪水,還要有情懷和責任心,能夠耐得住寂寞,有相關領域的知識,能夠不考慮薪水,不考慮代價。

這20年,我沒怎么回過臺灣,每年探親只回去兩個星期,我和太太長期分居。老太太腎功能不全,她要在臺灣治病。

所以20年來我就一個人,你說孤獨也孤獨,說不孤獨也不孤獨,我跟爺爺魯迅天天在一起。回頭看看我堅持20年,覺得我真的很厲害。我所有的時間全部放在工作里,不能抽離出來,抽離出來以后我會很寂寞很孤獨,反而感覺無所適從。

我的人生實際上是一個奮斗史,外面人看不到。后面這十年,幾乎每天工作14小時,腦子一刻不停地在轉,365天沒有休息。我是不屈不撓的人,而且我這人當兵出身的,不怕苦不怕累,比一般人能夠忍受疼痛。我用責任和使命這句話撐著,我必須把工作當成我的生活,必須把它填滿。

但是我覺得我生活也挺多彩多姿,比如今年《吶喊》發表100周年,我們弄了一個10集的紀錄片叫《人間魯迅之吶喊》,每集5分鐘,我親自講一段話,當主持人一樣串場。

剛開始讓搞紀錄片的人寫腳本,我看了說你這是什么東西?你不懂魯迅,怎么寫?你沒有吃透他,寫不了的。

我看從新中國成立到現在,統計下來有26部描寫魯迅的紀錄片,我認為太意識形態化,太說教,所以這次的紀錄片我覺得應該更生活化。魯迅在什么樣的條件下寫作?他當時的生活是怎么樣的?他當時的衣食住行和寫作的環境是什么樣的?魯迅的作品我后來都有看,但我不是學者。魯迅的研究工作,還是留給專業的學者專家去做,術業有專攻,這是父親和我的約定。但我知道影視作品要從觀眾角度出發。我改了幾遍給了他們,后來拍攝采納我的建議。

最后說一件比較欣慰的事,經過我們20余年的努力,當然還有很多人的努力,魯迅逐漸走下神壇,而且煙火氣還挺濃,魯迅越來越像我們身邊的人。如果束之高閣他,繼續神化他,距離很遙遠,你就無法接近他、觸摸他。有人說魯迅非凡人,思想很偉大,不能將他世俗化。我說偉大的人也是立體的、多維度的,不能把他壓成紙片。現在教科書里魯迅的作品有14篇,他跟孩子們貼得很近。但是如果在教課的過程中,把魯迅變成一個遙不可及的人,或者孩子們很排斥,不想讀他寫的東西,那就違背了國家把魯迅放進教科書本里的目的。

魯迅來自民間,應該走回民間,來自群眾,應該走回群眾。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司