- +1

常方舟評《同繪赤壁》|從圖像維度想象蘇軾

《同繪赤壁:與蘇軾有關的圖像記憶》,王一楠著,浙江人民美術出版社2023年6月出版,328頁,188.00元

聞一多先生在《古典新義》中曾說:“中國人的文化上永遠留著莊子的烙印。”朱光潛先生推陶淵明為中國詩人之最,隨口即誦陶詩《形影神》“縱浪大化中,不喜亦不懼”(《朱光潛先生二三事》)。1989年,王水照先生發表在《文學遺產》上的《蘇軾的人生思考和文化性格》一文指出,蘇軾“影響了一代又一代后繼者的人生模式的選擇和文化性格的自我設計”。諸位前輩固然有他們個人在藝術審美上的偏好,但不得不承認的是,在人生的某些特定時刻,國人的確會更愿意想起莊子、陶淵明和蘇軾,回到迷離的夢蝶、悠然的南山和大江東去的赤壁,來抵御生命中的失意、挫敗、痛苦和無常。這不僅僅是因為莊子、陶淵明和蘇軾面對生命所展現出的超越和自在,還要歸功于時間長河中凝結而成的集體記憶和符號能量。依托每一次對這些集體記憶的“召喚”,個體得以從狹隘的、情緒化的經驗中抽離出來,在更為宏大、崇高和超越性的層面上達成和自我與現實的和解。這些個體經驗是偶然的嗎?這一和解如何實現?每個人想象的東坡會有差別嗎?藝術家眼中的東坡赤壁又是什么樣的風景?東坡赤壁的具象化是如何平等而差異化地存在于歷代創作者的感知之中?王一楠所著《同繪赤壁:與蘇軾有關的圖像記憶》在解答上述問題的同時,更為我們提供了一場藝術史回溯和想象的盛宴。

實存與想象交織的藝術史

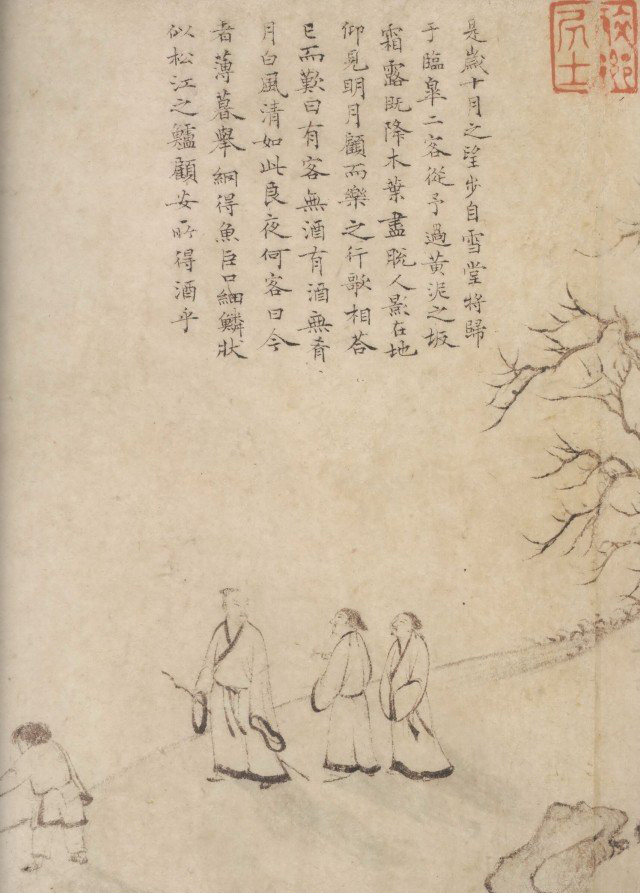

根據文獻記載,和蘇軾有過密切交往的李公麟、王詵皆有《赤壁圖》之作,直接呼應蘇軾的《赤壁賦》,惜已不存,而存世最早的東坡赤壁圖的作者又是曾經師事李公麟的喬仲常。王一楠創造性地從師承關系、近似題材和形式風格等方面,揭示了喬仲常《后赤壁賦圖》敘事長卷所具有的節點性意義。通過對喬氏長卷技法、構圖、布局等的關聯性細讀,她認為該作品不僅可能傳承和隱現了李公麟《赤壁圖》對蘇軾《后赤壁賦》的轉譯,成功“構建了基于文本又超出文本的意義世界”,而且也對日后明代江南吳門畫派的赤壁圖創作產生了深刻的影響,經過沈周、仇英等的改造而發展為一種流行圖樣。此外,沈周的《前后赤壁賦圖》幾乎是喬仲常《后赤壁賦》圖的縮微版,而沈周又曾是李公鱗所作《赤壁圖》的收藏者,這表明沈周的赤壁圖創作可能習自李公麟《赤壁圖》,而喬仲常的《后赤壁圖賦》圖和李公麟的創作非常相似。

喬仲常《后赤壁賦圖》局部

吳門畫派的巨擘文徵明七十八歲之際創作的《仿趙伯骕后赤壁賦圖》雖與喬仲常本赤壁圖存在一定的相似性,但其差異性更為顯著:一是打破了畫面分隔而更具長鏡頭的動態;二是充滿對即將爆發的戲劇性情節點的前一動態的表現(153頁),比如孤鶴略過之際,只有撐船的小童回首視之,舟中的其他幾人仍都望向相反的一側:“畫家醉心于表現的是瞬間的動感——他僅畫出動作的起點,使觀眾的想象力自行生發,從而將情節進展的必然性賦予了畫面。”這段描述不禁使人聯想到萊辛在《拉奧孔》中對造型藝術和詩歌藝術的辨析,情緒發展到高潮的時刻卻恰好意味著想象力的受限,從而提出造型藝術必須選擇一個“可以允許想象自由發揮的那一個時刻”,正如拉奧孔臨死前忍受劇烈痛苦的那一刻。文徵明憑記憶摹畫了曾經親見的南宋趙伯骕所繪《赤壁賦圖》。于是乎,存世的喬仲常《后赤壁賦》和存世的文徵明仿趙本赤壁賦圖,成為我們管窺失傳的北宋李公麟《后赤壁賦》圖和南宋趙伯駒赤壁圖的窗口。由此作者審慎推論,北宋李公麟《后赤壁賦圖》和存世的喬仲常《后赤壁賦圖》相似,其畫面內容和賦文嚴格對應,屬于敘事性繪畫;南宋趙伯骕赤壁賦圖,弱化了對東坡赤壁的紀實性表現,凸顯人物的仰視視角也符合宋高宗為蘇軾正名、趙伯骕奉旨作畫的虛擬情境。

和可能存在的趙伯骕赤壁圖相映成趣的是,南宋畫院畫家馬和之《后赤壁賦圖》也著力表現了仙鶴略過孤舟的有意味的“瞬間”。不過值得一提的是,題跋文字與蘇軾齊名的黃庭堅在《題摹燕郭尚父圖》中提到,李公麟曾經為他創作了一幅《李廣奪胡兒馬》,畫上李廣一手夾著匈奴俘虜,縱馬向南方狂奔,一手拿起繳獲的匈奴弓箭,把弓拉到最滿,用箭頭對準來追捕的騎兵。觀畫的人看那箭頭所指的方向射出去,追兵必定會連人帶馬應聲倒地。李公麟笑著解釋說,如果是一般的俗人來畫,就會畫成騎兵身上中箭的樣子。黃庭堅由此感慨,畫格高低和文章優劣同出一杼。這段題跋讓我們更加懷想遺落在時間中的李公麟赤壁賦圖究竟會是何種面目,是喬仲常本的淡墨白描敘事長卷更接近李公麟的原畫,還是文徵明“決定性的瞬間”更得李公麟的畫意,抑或者是南宋畫院畫家馬和之以及文徵明摹仿的對象趙伯骕對“瞬間”的凸顯本就承自北宋王詵、李公鱗,我們已不得而知。

馬和之《后赤壁賦圖》局部

馬和之《后赤壁賦圖》用失衡的畫面結構呈現“決定性的瞬間”,也展現出兩宋時期追求形似的畫院“畫工畫”和追求神韻意氣的士大夫“文人畫”相互滲透和影響的藝術面貌,動搖了南宋宮廷山水畫因為受到文士的冷落而不再具有文人性這一觀點。而繼承馬和之赤壁圖的南宋末年畫院畫家李嵩的三段式小景構圖風尚又為明代畫院甚至是同時期的日本、韓國畫家所青睞和模仿。在縱論兩宋赤壁的過程中,作者對畫論史中具體畫師的風格定見不作預設,這一開放的立場為辨析早期赤壁圖的畫家畫風提供了更為宏通的討論空間。無論是文學史還是美術史,都不可避免地存在著一些斷裂的、缺失的環節,這些在存世文字和圖像之間掩映的留白讓想象變得更加激動人心,但同時也暗示,我們能夠得出的結論往往受到仍然以某種形式“在場”的文本所施加的影響而具有局限性。

“文化記憶”的集體性和崇高感

本書導論部分提出了一系列追問:不同的赤壁圖詩是如何存取和表現同一主題的?其差異性和相似性如何產生?為何有如此龐大的群體參與到赤壁圖的定制、創作和鑒藏過程中來?藝術家重復創作“東坡赤壁”主題的原發動機是什么?如果說蘇軾文集的出版、傳播、注釋等一系列經典化過程可以為接受美學的范疇所統攝,圍繞歷代東坡赤壁圖的創作和遞藏過程則無法被簡化為圖像版的接受美學,后者往往是以自我的再生產和再詮釋為目的的。從這一意義出發,“文化記憶”或“文化場”的概念更適合用來詮釋東坡赤壁圖的歷時性創作行為。

作者親臨美國波士頓藝術博物館考察楊士賢《赤壁圖》,通過對此畫印章、題簽、款識等的綜合考辨,斷此作為生活在兩宋之際文人楊士賢的真跡。這一結論不僅為美術史上較為早期的《赤壁圖》增一珍貴樣本,而且作者依據此作題跋提供的線索,還原了元代漢人精英群體借由對《赤壁圖》的觀覽和賞鑒活動維系身份歸屬和文化空間的暗潮涌動。與楊作差不多同時的武元直《赤壁圖》則揭示了金朝赤壁圖的廣泛存在,金朝士人的雅集也不乏圍繞赤壁圖展開的賞鑒和題詩行為。這背后有著金朝統治階層的推波助瀾,目的是為了彰顯對文化正統性的接管。

楊士賢《赤壁圖》局部

一般而論,圖像更適合敘事,文字更能凸顯意境。作者也再三強調,用“敘事畫”和“詩意畫”的二分法來劃分東坡赤壁圖只是為了論述方便的權宜之計。“敘事畫”往往“以單景表現瞬間或以合并構圖的方式象征故事”,而“詩意畫”側重“通過合并構圖或呈現瞬間的方式對故事進行象征性表現,展現整體的詩境與氛圍”。在具體的圖像研究中,二者可以表現為要素多寡的交織。作者細致分析了楊士賢、武元直《赤壁圖》中對稱的山水結構和強大的視覺沖擊,表現峰巒聳峙下逆流洶涌中的行舟馬上即將迎來開闊平靜的水流,指出盡管這兩幅作品并不直接對應“赤壁三絕”的文本,但獨立于文字成功建立起自身的戲劇性,從而也正面回應了古典主義山水畫能夠具備傳情表意功能的問題。更重要的是,畫意傳遞的過程不僅仰賴畫者的匠心,而且也需要觀畫者以心印心式的解碼,比如金元士人群體對蘇軾及其代表的北宋精英士大夫文化的欽敬。正是在對東坡赤壁圖題詠和歌頌的復現中,這些士人群體得以緩解身份和文化上的焦慮,滿足自身的鏡映需求。

與之形成鮮明對比的是,南宋士人階層對山水畫的題詠興致寥寥。不過,“圍繞‘東坡赤壁’的創作和鑒賞行為,找不到發生在南宋高級官員和文人群體中的記載”,稍嫌武斷。可以略作補充的是,圍繞“東坡赤壁”的南宋士人創作與鑒賞行為,也有零星散篇見諸文獻。如王兆鵬《宋代〈赤壁賦〉的“多媒體”傳播》一文中提及王炎《雙溪類稿》卷六《題徐參議畫軸三首》(其二)《赤壁圖》詩此。王炎(1137-1218)為南宋學者,字晦叔,乾道五年(1169)進士,與朱熹交誼甚篤。王文還提到南宋末年鄭思肖和陸文圭分別撰有《蘇東坡前赤壁賦圖》和《赤壁圖》兩首詩。鄭思肖和陸文圭皆有南宋遺民的自我認知,也是借赤壁圖抒發文化認同。此外就筆者檢索所及,南宋釋寶曇有《為李方舟題東坡赤壁圖》(此為詩僧,但和南宋士人交游密切),劉克莊有《赤壁圖》詩。洪咨夔《正月二十四日早夢乞聰明于東坡》詩雖以夢見東坡乞求聰明為主,中有句云“有人野服帽高檐,宛如赤壁圖中樣”,也是東坡赤壁圖為南宋士大夫所賞鑒的旁證,同樣有著“借古人之杯酒,澆自己之塊壘”的功能。東坡赤壁圖作為形塑文化記憶的重要載體和媒介,始終是傳遞文化和民族價值的圖像修辭。

“文圖學”視域下的“同繪赤壁”

衣若芬教授首創“文圖學”(Text and Image Studies)的研究視角,其《書藝東坡》一書作為文圖學研究方法論的范式更是珠玉在前。秉持“一切皆是文本”的研究框架,文圖學研究對象幾乎可以不設上限。《同繪赤壁:關于蘇軾的圖像記憶》采用了相對內斂和經典化的文圖學研究視角,以圖像文本作為主要的研究對象,但也同樣展現了文圖學研究在傳統學科跨界融合方面所能達到的深廣程度和未來的可能性。本書作者王一楠老師擁有藝術學、社會學、哲學的治學背景,因此能夠游刃有余地對東坡赤壁圖展開在美術史、文學、史學等領域的跨學科研究,抉發蘇軾同時代人創作東坡赤壁圖的歷史情境,還原圍繞東坡赤壁圖的觀覽題詠和鑒藏場景,從線條筆墨等藝術手法和卷軸冊頁等裝裱方式多角度帶領讀者領略歷代的東坡赤壁圖,在學界頗為矚目的議題上作了專精的拓展,再度展現了方法論范式在經典個案上的應用實踐。

書的前三章處理的是歷史空間和文學文本的互動關系。以蘇軾為核心的文化記憶首先表現為具體的空間結構:東坡赤壁。蘇軾對赤壁之戰的真實地點本就不甚關心,塑造黃州赤壁只是為了寄托情志,恰是其“寓意于物”而不“留意于物”的表現。第四至六章聚焦的是敘事意味相對濃厚的赤壁圖的經典個案研究,第七至九章呈現的是赤壁詩意畫的發展脈絡,側重的都是對圖像文本的細讀。赤壁詩意畫發展到明代吳門畫派,其表達詩性的藝術呈現臻于至境,不再著墨于渲染對蘇軾命運的隱喻,敞開為對內在心靈的摹畫以及對人的存在本質的叩問。“停泊在曠杳水面上、缺乏細節的舟楫和人物”可以說是既無方向也無來去,通過對時間和空間概念的虛化呈現了一個“純粹的體驗境界”,觀者也得以從現實的物質時空中暫時遁逃,獲得澄澈平靜的心靈享受。赤壁,從具象的空間記憶一變為抽象的文學記憶,再變為具有敘事意味的圖像記憶,又化為追求象外之意的象征性文本,這一文本演化的歷程和“看山是山,看水是水”的禪宗公案有絕似之處,也和蘇東坡的生命體驗相仿。

在作者書中向我們精心展示的一幅幅東坡赤壁圖中,最直觀的感受是時間的變遷為藝術史帶來的豐盈流轉,變的是圖式,不變的是反復被召喚出的精神感知和召喚者被確認的主體性。可惜的是,書的后半部分更加收束于圖像本位的文圖學研究,“走向公眾的赤壁圖式”未及充分展開,只可短暫一窺圖像文本與色彩觀念、器物材質、社會場景、消費文化等的互文關系和文圖學研究所擁有的巨大潛力。這本《同繪赤壁》不啻為獻給歷代東坡赤壁圖的一枚印章、一段款識、一個題跋,在關于蘇東坡的記憶共同體上留下精彩的一筆,讓這一具體又抽象的圖式綿延到無盡的未來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司