- +1

以萬年為尺度,見證中華文明統(tǒng)一性的史前基礎(chǔ)

8月17日書展期間,蔣樂平講演 《溯源10000年:江南史前文化演講的一種觀察》 汪愛平攝

今年8月上海書展期間,文匯講堂和澎湃研究所組稿的新書《萬年中國》舉辦了新書發(fā)布與演講,邀請(qǐng)?jiān)摃淖髡咧皇Y樂平,浙江省文物考古研究所研究員,跨湖橋文化和上山文化主要發(fā)現(xiàn)者、發(fā)掘者,做了《溯源10000年:江南史前文化演進(jìn)的一種觀察》的講座。演講內(nèi)容后經(jīng)修改潤色,于10月14日刊發(fā)在《光明日?qǐng)?bào)》悅讀版,題為《萬年中國 燦爛輝煌》。

良渚文化作為一個(gè)文明實(shí)體“申遺”成功,在某種意義上成為中華文明探源的一次思想解放。學(xué)術(shù)界不但找到了理解文明本質(zhì)的新角度,“中國”一詞也被賦予了更為開闊的含義。筆者想,文匯講堂的講座以及現(xiàn)在看到的這本書,就是這一解放了的思想的產(chǎn)物。

但無論是六大區(qū)系中“重心”或“中心”的形成時(shí)間,還是“重瓣花朵”的成形年代,都強(qiáng)調(diào)距今6000年這一時(shí)段,即仰韶時(shí)代或略晚。而這本新書的突破點(diǎn),是推出8000年的文明概念,起源時(shí)間大大提前。

如果你認(rèn)真研讀這本新書,讀懂了賈湖,讀懂了良渚,讀懂了南佐、牛河梁、陶寺、石卯、二里頭,萬年中國對(duì)于你也就不遠(yuǎn)了。

2023年10月14日光明日?qǐng)?bào)悅讀版

打開李念主編、馮時(shí)等合著的《萬年中國:中華文明的起源與形成》新書,首先沖擊到筆者的還是“萬年中國”四個(gè)字。作為作者之一,筆者知道這本書的由來。近年“文匯講堂”舉辦系列講座,邀請(qǐng)全國十二名學(xué)者圍繞重要考古發(fā)現(xiàn)探析中華文明的起源與形成問題,這本書是講座的內(nèi)容集成。雖是“集成”,但學(xué)術(shù)觀念絲毫不敢含混。在諸位同仁努力下,一幅中華文明悠久燦爛的圖景漸次鋪展開來。

一個(gè)具有突破意義的概念

良渚玉璧

中華文明由中華、文明兩詞構(gòu)成,但“文明”的解讀長期受歐美既有學(xué)術(shù)定義束縛,冶金術(shù)、文字、城市“文明三要素”說桎梏了文明定義的闡釋與發(fā)展。“夏商周斷代工程”試圖在這一規(guī)范下確立夏文化的時(shí)間譜系與文明特質(zhì),但成果引起不少爭(zhēng)議。“何以中國”之所以成為熱詞,也可視為這一議題的延伸。但需注意的是,此處的“中國”,也易打上中原青銅文明的烙印。

2019年,良渚文化作為一個(gè)文明實(shí)體“申遺”成功,在某種意義上成為中華文明探源的一次思想解放。學(xué)術(shù)界不但找到了理解文明本質(zhì)的新角度,“中國”一詞也被賦予了更為開闊的含義。筆者想,文匯講堂的講座以及現(xiàn)在看到的這本書,就是這一解放了的思想的產(chǎn)物。

說起來,在史前考古領(lǐng)域,大中華的觀念早已深入人心。蘇秉琦先生的“滿天星斗”學(xué)說,通過“六大區(qū)系”劃分并梳理史前文化,提出了中華文明“古國、方國、王國”的起源路徑,其“超百萬年的文化根系、上萬年的文明起步”這一著名論斷,代表了中國考古學(xué)對(duì)全域性中華文明的認(rèn)識(shí)與理解。嚴(yán)文明先生的“重瓣花朵”理論,既重視周邊各區(qū)域文化的“花瓣”,又突出代表中原文明的“花心”,說明考古學(xué)家在重視大中華敘事的同時(shí),沒有忘記中原地區(qū)在“何以中國”形成過程中的特殊地位。但無論是六大區(qū)系中“重心”或“中心”的形成時(shí)間,還是“重瓣花朵”的成形年代,都強(qiáng)調(diào)距今6000年這一時(shí)段,即仰韶時(shí)代或略晚。

而這本新書的突破點(diǎn),是推出8000年的文明概念,起源時(shí)間大大提前。

說起“文明”起源,實(shí)際上,我們?cè)谝婚_始就需要明晰一個(gè)關(guān)鍵問題——文明標(biāo)準(zhǔn)的判定。這個(gè)問題,在《萬年中國》序篇之一——陳勝前先生撰寫的《由考古人自己揭示,中華文明如何“相變”》一文中,得到了充分的討論。王巍先生為《萬年中國》撰寫的序言,則更明確地提出了判斷進(jìn)入文明社會(huì)的“中國方案”,即沖破國際上長期流行的“文明三要素”之說的桎梏。正如陳勝前先生所言:從世界范圍來看,文明都是以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)的。中國是農(nóng)業(yè)時(shí)代的幸運(yùn)兒,世界上最適合農(nóng)業(yè)發(fā)展的是溫帶區(qū)域,新大陸的農(nóng)業(yè)出現(xiàn)比較晚,歐洲的溫帶區(qū)域?yàn)榈刂泻K紦?jù),剩下的適合農(nóng)業(yè)發(fā)展的地區(qū)就是西亞兩河流域與中國的華北、長江中下游。中國有兩個(gè)農(nóng)業(yè)起源中心,北方的旱作和南方的稻作,這奠定了中華文明五千年不斷絕的基礎(chǔ)。

由此,《萬年中國》這本書的整個(gè)框架,是近年坊間關(guān)于中國早期文明歷史的相關(guān)作品里,非常新穎獨(dú)特的一種。這個(gè)框架,其實(shí)與業(yè)已啟動(dòng)二十余年的中華文明探源工程所取得的成果有著相當(dāng)程度的一致性。中華文明探源工程將文明分成“起源”與“形成”兩個(gè)大的階段。具體而言,是距今萬年奠基,距今八千年起源,距今六千年加速,距今五千多年進(jìn)入文明社會(huì),距今四千三百年中原崛起,距今四千年王朝建立,距今三千年王權(quán)鞏固,距今兩千兩百年統(tǒng)一多民族國家形成。相應(yīng)的,《萬年中國》除序篇外,分成“8000年:中華文明的起源”“5000年:中華文明的形成”“4000年:早期的國家與最初的王朝”三個(gè)部分。

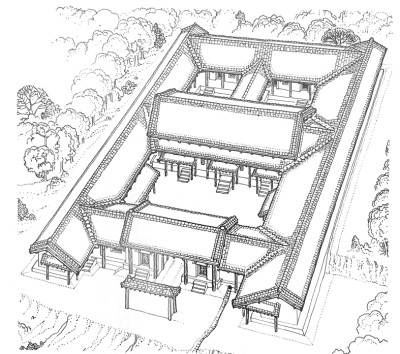

四合院式宮殿建筑從二里頭開始傳承,引自《傅熹年建筑史論文集》

歷史學(xué)家姜義華教授在序言中寫道:這部《萬年中國》,通過對(duì)中國大地上諸多考古成果的深入分析,具體而生動(dòng)地說明了商、周以前數(shù)千年間,也就是差不多一萬年前的這段時(shí)間中,生活在中國大地上的各族群的先民,如何以人的自覺共同締造了具有鮮明獨(dú)特性格的中華農(nóng)耕文明、游牧文明以及山林農(nóng)牧文明,為中華文明在新的歷史階段的生長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在《萬年中國》里,我們可以在萬年的時(shí)間尺度里,看到農(nóng)耕文明的誕生和發(fā)展,看到北方的旱作和南方的稻作的交融——萬年前的浙江金衢盆地,誕生了以上山遺址為代表的農(nóng)業(yè)文明,我們的祖先告別了舊石器時(shí)代延續(xù)下來的穴居生活,來到了曠野上,開啟了農(nóng)耕和聚落定居的時(shí)代。隨著時(shí)代的發(fā)展、環(huán)境的變化,農(nóng)業(yè)文明逐漸走出河谷盆地,沿著錢塘江來到河口濕地,再從那里北上過江,來到太湖平原,最終形成良渚文明,建立起龐大的城池和完善的社會(huì)組織。此時(shí),隨著北方黃河中下游中原文明的興起,南北文明溝通、征伐、交流,最終完整、統(tǒng)一的中華文明得以形成,傳續(xù)至今。

以萬年為尺度,我們可以更清晰地看到中華文明的統(tǒng)一性有著深廣的史前文明背景,更有著久遠(yuǎn)的農(nóng)業(yè)文明所奠定的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一個(gè)距今萬年的食稻族群

經(jīng)過小穗軸等方法鑒定,九千年前水稻馴化迅速完成

筆者在《萬年中國》一書中的文章,題為《萬年上山,世界稻作文化起源地》。文章突破了8000年文明起源的時(shí)空框架,梳理了上山文化這一中國稻作農(nóng)業(yè)典型,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出其作為中華文明“萬年樣本”的概念。

起初,當(dāng)筆者了解到最后積累成稿的書籍直接以“萬年中國”為名時(shí),略感吃驚。此外,吃驚中除了些許壓力,還有微微的興奮。

這是因?yàn)椋凇度f年中國》全書中,涉及“萬年”這一時(shí)間概念的遺址只有上山。這一遠(yuǎn)離中原、僻處錢塘江流域的遠(yuǎn)古遺址,如何承擔(dān)起代表“萬年中國”的特殊使命,似乎筆者這個(gè)上山文化的發(fā)掘者有責(zé)任去作出解釋。這實(shí)際上是力所不逮的事,但此時(shí)此刻,對(duì)于我們?yōu)橹济α?0余年的上山,筆者委實(shí)有了一種想說幾句的愿望。

上山遺址,位于浙江省金華市浦江縣。2000年,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),上山遺址早期文化層碳14年代測(cè)定距今有10000多年,這在當(dāng)時(shí)可謂是石破天驚的發(fā)現(xiàn),將擁有跨湖橋、河姆渡、良渚的浙江或長江下游地區(qū)的史前文化史足足提前了2000年。但這只是開始,經(jīng)過20多年的野外考察,類似上山類型的遺址已經(jīng)發(fā)現(xiàn)20多處。這些遺址面積大多達(dá)到數(shù)萬平方米,分布在錢塘江上游支流兩岸的臺(tái)地上,被認(rèn)定為東亞地區(qū)年代最早、分布最集中、規(guī)模最大的早期新石器時(shí)代遺址群。這些遺存、遺址,被共同命名為上山文化。

為什么錢塘江流域在那個(gè)年代能夠誕生如此繁多具備規(guī)模的遺址群?答案是,這支被命名為上山文化的遠(yuǎn)古人群,可能是這個(gè)世界上最早食用稻米的族群。有了糧食保障,他們選擇了定居的生活方式。有了生存繁衍的基本條件,亞洲東部最早的村落逐漸在錢塘江地區(qū)散布開來。上山遺址被嚴(yán)文明先生稱為“遠(yuǎn)古中華第一村”。

為什么這個(gè)實(shí)現(xiàn)了長期定居的族群能夠獲得穩(wěn)定的食物供給?答案是他們不但利用了稻米作為糧食的自然屬性,而且開發(fā)了水稻栽培與種植技術(shù)。他們可能是這個(gè)世界上最早學(xué)會(huì)耕種和收獲稻米的農(nóng)人。這可不是一件簡(jiǎn)單的事。準(zhǔn)確地說,人類文明史上的第一場(chǎng)革命——農(nóng)業(yè)革命,在這里悄悄地發(fā)生了。起碼在東亞的稻作文化區(qū),上山文化可能主導(dǎo)了這場(chǎng)革命。

這是有依據(jù)的。在上山文化遺存中,我們找到了水稻栽培、水稻收割、水稻脫殼、水稻食用的證據(jù)。比如,通過對(duì)小穗軸落粒形態(tài)、細(xì)胞植硅體、米粒長寬比等特征觀察,植物考古學(xué)家確定遺址中發(fā)現(xiàn)的稻遺存為馴化了的栽培稻。又比如,通過微痕分析,在遺址出土的石片石器的刃部發(fā)現(xiàn)了“鐮刀光澤”,確定這就是水稻的收割工具。還有,上山文化諸遺址中,普遍發(fā)現(xiàn)石磨盤、石磨棒,這是配合使用的組合工具,相互搓磨,能有效將稻谷的外殼除去,加工出白花花的大米。

上山文化的石磨盤

以上研究都是在實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行,屬于實(shí)驗(yàn)科學(xué)的結(jié)論。對(duì)于一個(gè)田野考古者來說,最直觀、最震撼的發(fā)現(xiàn)來自肉眼可辨的陶器。上山文化諸遺址中,都發(fā)掘了大量的陶器,其中大口盆最具特色。這種容易破碎的陶器的普遍出現(xiàn),也是人類從遷徙走向定居的證據(jù)之一。上山陶器多屬于夾炭陶,在陶泥中摻雜稻葉、稻殼等有機(jī)物質(zhì),可以在陶胎成形和燒制過程中防止開裂,達(dá)到成器更加牢固的效果。這一制作工藝,意外地將不可多得的稻遺存信息保存下來。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),上山遺址絕大多數(shù)的陶器均羼和了稻殼、稻葉,在一些破碎陶片的表面或斷面上,可以發(fā)現(xiàn)密密麻麻的碎稻殼。這碎稻殼實(shí)際上是最早的谷糠。上山古人吃掉了用石磨盤、石磨棒碾出的大米,然后用剩下的谷糠來制作陶器。面對(duì)著這些不起眼的破碎陶片,大約每個(gè)人都會(huì)發(fā)出由衷的感嘆,我們竟然據(jù)此找到了迄今發(fā)現(xiàn)的這個(gè)世界上最早的食稻族群!

栽培、收割、加工、食用,這是圍繞水稻種植、收獲、利用的考古證據(jù)鏈。一種人類歷史上未曾有過的行為體系,即稻作農(nóng)業(yè)行為體系,在上山文化中被較完整地揭示出來。這是考古人為之興奮的大發(fā)現(xiàn)!這一發(fā)現(xiàn)也被評(píng)為中國考古學(xué)“百年百大”發(fā)現(xiàn)之一。

自20世紀(jì)70年代浙江余姚河姆渡遺址發(fā)現(xiàn)以來,稻作起源研究成為中國考古學(xué)研究的核心課題之一,后來隨著彭頭山、跨湖橋、城頭山等遺址的相繼發(fā)現(xiàn),長江中下游地區(qū)成了公認(rèn)的稻作農(nóng)業(yè)起源地。但起源時(shí)間可以上溯到何時(shí)?能否找到更小的起源區(qū)域?這是考古研究必須回答的問題。上山文化的發(fā)現(xiàn),無疑為這一問題找到了一個(gè)新的坐標(biāo)。袁隆平先生為之題寫的“萬年上山,世界水稻源”這八個(gè)字,就是對(duì)上山文化的最大肯定。

一位中華子嗣心中的歷史具象

蔣樂平認(rèn)為,上山文化彩陶中,不但出現(xiàn)了明確的太陽圖案,而且出現(xiàn)了與周易八卦相似度非常高的“卦符” 趙大鵬攝

起源問題,屬重大問題,在學(xué)術(shù)上也是一個(gè)邊界模糊的問題,往往需隨著資料的完善不斷調(diào)整認(rèn)識(shí)。從這個(gè)角度,筆者更愿意將上山文化定位為“稻作起源的萬年樣本”。從世界范圍看,萬年確實(shí)也是農(nóng)業(yè)起源的關(guān)鍵時(shí)期。考古是實(shí)證的科學(xué),就目前的發(fā)現(xiàn)來看,上山文化能夠擔(dān)當(dāng)“稻作起源”的桂冠。

農(nóng)業(yè)起源,也被稱為“農(nóng)業(yè)革命”,對(duì)人類文明史產(chǎn)生了重大影響。對(duì)比年代相近或更早的洞穴新石器時(shí)代遺址,上山文化具有三個(gè)顯著的特點(diǎn)。第一,如前所述,一種嶄新的農(nóng)耕行為體系已經(jīng)初步形成。第二,上山人走出了洞穴,占領(lǐng)、定居于新石器時(shí)代活動(dòng)中心的曠野地帶,形成龐大的遺址群,這與農(nóng)業(yè)發(fā)生的革命性后果相吻合,從中我們看到了農(nóng)業(yè)文明的新氣象。第三,上山稻作是一種沒有中斷并出現(xiàn)穩(wěn)定進(jìn)步的文化現(xiàn)象,隨著上山文化的發(fā)展而傳播,延續(xù)了1000多年,最后為跨湖橋文化所繼承。一種新興的經(jīng)濟(jì)行為與一個(gè)群體的生存與繁衍發(fā)生了真實(shí)的關(guān)系,這標(biāo)志著一個(gè)新的時(shí)代的開始。

距今9000年前后,上山文化的農(nóng)業(yè)定居生活發(fā)展到了一個(gè)更高的水平。顯著的標(biāo)志是環(huán)壕的出現(xiàn),這也是東亞地區(qū)迄今發(fā)現(xiàn)的最早環(huán)壕。環(huán)壕象征了村落防衛(wèi)措施的出現(xiàn),背后反映的是農(nóng)業(yè)社會(huì)對(duì)土地的擁有意識(shí),一種家園意識(shí)開始出現(xiàn)。在上山文化中,環(huán)壕不但可以護(hù)圍村落,而且還可用來烘托與拱衛(wèi)重要場(chǎng)所,這主要見證于義烏橋頭遺址。

橋頭遺址發(fā)現(xiàn)一處環(huán)壕——中心臺(tái)地結(jié)構(gòu)的大型遺跡,東、南、北三面為人工環(huán)壕,西面遭河流沖刷破壞,環(huán)壕的深度達(dá)3米,寬近10米。環(huán)壕所包圍的中心臺(tái)地略呈邊長約40米的正方形。臺(tái)地上發(fā)現(xiàn)了墓葬、紅燒土遺跡和“器物坑”等。“器物坑”中陶器復(fù)原率高,陶器精美,彩陶比例高。特別是部分器物內(nèi)發(fā)現(xiàn)了霉菌、酵母和具有發(fā)酵損傷特征的稻米、薏米、塊根等植物淀粉粒,證明這些陶器曾用于儲(chǔ)存酒。這是迄今發(fā)現(xiàn)的世界上最早的谷物酒。跡象表明,這個(gè)經(jīng)過特別營建的方形土臺(tái)專門用來舉行公共儀式,比如祭祀。這是與普通生活區(qū)相區(qū)別的特定功能區(qū)域,證明村落布局和結(jié)構(gòu)走向復(fù)雜化,這是農(nóng)業(yè)社會(huì)向文明化演進(jìn)的重要標(biāo)志。

基于上述重要發(fā)現(xiàn),在2020年由中國考古學(xué)會(huì)舉辦的“上山遺址發(fā)現(xiàn)二十周年國際學(xué)術(shù)研討會(huì)”上,一個(gè)重要學(xué)術(shù)結(jié)論發(fā)布:以浦江上山遺址為命名地的上山文化是世界稻作文化的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明為基礎(chǔ)的中華文明形成過程的重要起點(diǎn)。

由此,萬年上山成為萬年中國的代表性符號(hào)。但于探尋農(nóng)業(yè)文明之根本而言,上山文化給予筆者的啟發(fā)不止于此。

筆者經(jīng)常將散布于錢塘江河谷盆地的上山文化遺址群比喻為稻作文明所綻放的第一朵花,而這花朵最鮮艷的顏色,就是殷紅的上山文化彩陶。是的,大家所熟習(xí)的黃河文明的象征符號(hào)——彩陶,在更早的上山文化中已然出現(xiàn)。上山文化彩陶也被稱作世界上最早的彩陶。令人驚訝的是,在上山文化彩陶中,不但出現(xiàn)了明確的太陽圖案,而且出現(xiàn)了與周易八卦相似度非常高的“卦符”。與太陽圖案組合出現(xiàn)的還有疑似代表陰陽關(guān)系的神秘圖符,其中一個(gè)“卦符”更被研究者釋讀為“雷地豫卦”。

這是怎樣的一個(gè)概念!這些符號(hào),在年代上與演繹八卦的周文王相隔近6000年,地域之間又隔著黃河、長江,這是怎樣的一種聯(lián)系?莫非華夏民族的文化先祖之一伏羲是上山人?不可思議?抑或合情合理?

讓我們回到《萬年中國:中華文明的起源與形成》一書。馮時(shí)先生在解析中華文明時(shí),將“觀天象,授農(nóng)時(shí)”視為知識(shí)體系與禮儀體系形成的源頭,那么太陽紋、“卦符”在上山文化的最早出現(xiàn),不但與農(nóng)事活動(dòng)結(jié)合在了一起,而且實(shí)現(xiàn)了稻作文明與中華文明的整合。

8月17日,上海書展聽友與蔣樂平的大合影 周文強(qiáng)攝

這樣的結(jié)論或許仍然有些抽象。確實(shí),在史前中國的巨大時(shí)空中,要將諸文明要素有機(jī)串聯(lián),合理解釋,還存在不少的空白。但這只是一個(gè)認(rèn)知與共情的過程,如果你認(rèn)真研讀這本新書,當(dāng)你讀懂了賈湖,讀懂了良渚,讀懂了南佐、牛河梁、陶寺、石卯、二里頭,萬年中國對(duì)于你也就不遠(yuǎn)了。

愿考古學(xué)家看到的“滿天星斗”“重瓣花朵”,能成為每一位中華子嗣心中的歷史具象。

(作者蔣樂平系浙江省文物考古研究所研究員,跨湖橋文化和上山文化主要發(fā)現(xiàn)者、發(fā)掘者)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司