- +1

先行者|張江如何吸引全球精英:產業鏈人才鏈創新鏈三位一體

【編者按】自1992年起,從“張江高科技園區”到今天的“張江科學城”,從規劃面積17平方公里,到如今的220平方公里,這片曾是農田與村莊的土地,已然成為“上海創新”的一面旗幟,“中國創新”的一個品牌。

九月,澎湃科技派出一路記者,駐扎張江科學城,歷經十天的深入調查和采訪,試圖幫助公眾厘清張江矚目成績單背后的底層邏輯:過去30年,張江做了什么?做對了什么?作為中國科技創新的“先行者”,又將在未來的國家戰略中擔當什么角色?

我們調研發現,“創新”是張江的底色。這是一種系統性、全生態的創新:人才政策、營商環境、審批制度、孵化服務、基礎研究以及應用轉化、產城融合……張江已是一座位于上海東南腹地,有著代表中國最強科技實力的產業集群,也有商場、學校、醫院、體育場、博物館的煙火之城。

張江十日,澎湃科技帶你“看見”。

張江第二日。

澎湃科技記者走訪張江科學城愛迪生路上的維亞生物,了解公司的人才結構,想要知道這些人選擇張江的理由。同日,澎湃科技分別與已在張江工作生活逾20年的羅七一,和即將滿10年的李航文聊了聊。他們當年作為人才引進,成為張江的一份子,親眼目睹了張江人才政策的主動創新,以及越來越靈活變通。

“我們集團共有1900多位科學家,其中40%擁有碩士或博士學位。集團位于上海張江的研發人員共計1080余人,其中380多人是化學家,700多人是生物學家。”維亞生物晶體組負責人姜帆向澎湃科技記者介紹。

維亞生物于2008年在張江科學城成立,公司向全球創新藥研發企業提供從早期基于結構的藥物研發到商業化藥物交付的一站式綜合服務。該公司人才的集聚,是張江科學城建設高水平人才高地的一個縮影。

目前,張江科學城集聚了約50萬從業人員,其中研究生以上學歷8萬人,青年人才占80%,創業類海外高層次人才占上海約50%,同時匯聚了2.4萬家企業,其中包括1900多家高新技術企業、181家外資研發中心。

據澎湃科技了解,以張江的人才引進落戶政策為例,可以適用不同類型的人才,特別是支持承擔重要科研項目的科研機構及重點引進的單位,全程在線申報,并在張江移民事務中心一站式搞定。這樣,不僅簡化申請的程序和手續,也提高申請的便利和效率。這背后是科學城吸引、留住人才的決心,也體現政策對精準吸引不同類型人才的靈活多樣。

上海科創辦人才服務處四級調研員陸輝暉向澎湃科技表示,“人才工作如今已經上升到戰略高度。張江圍繞上海建設高水平人才高地的戰略需要,堅持搭平臺、出政策、強服務,以更大力度吸引、集聚海內外人才。”

磁石效應:布局建設重大科技基地

良好的創新生態是張江吸引人才的“磁石”。作為綜合性國家科學中心之一,張江布局了一批重大科技基礎設施,也匯集了眾多頂尖高校和科研機構,吸引、培養了一大批優秀人才。

據悉,張江科學城已建、在建和規劃的大科學裝置達12個。大科學裝置是為國家經濟發展、國家安全和社會進步提供保障的大型科技基礎設施,它們就像橋梁一樣,為基礎科學的發展提供支撐。

上海光源。圖片來源:上海科創辦

上海光源是中國迄今為止最大的大科學裝置和大科學平臺,也是上海最早開放的大科學裝置。2009年5月6日正式開放運行以來,上海光源已經成為我國科研領域的重要基礎設施之一,也可以服務于產業應用。

維亞生物是上海光源最早的用戶之一,姜帆向澎湃科技介紹,上海光源的作用是不可或缺、不可替代的。“做基于結構的藥物研發,需要觀察藥物的分子與靶標蛋白相互作用的過程,這個過程只有在原子分辨率的水平上才能看到,所以需要使用光線強度、質量非常好的光源。”

姜帆表示,地理位置靠近上海光源是一個很大的優勢。“上海光源開放之前,我們只能使用國外的光源,將實驗的樣品寄到國外去收集數據,整個過程耗費的時間很長,且涉及國際物流,存在很多不確定因素,使用國外光源的費用也很高。”姜帆說,“上海光源開放后,我們就去現場使用了,感覺非常好,質量不亞于國外的光源,使用方式又更加便捷,所以我們成了上海光源的長期合作用戶。”

除大科學裝置外,張江還形成了科研院所和高校集群,上海科技大學、李政道研究所等高水平科研機構相繼入駐。它們共同構筑了張江科學城基礎研究的底牌和底氣,一大批人才隨之慕名而來。

2016年3月,國內mRNA明星企業斯微生物創始人、董事長兼CEO李航文抱著“填補國內mRNA領域的空白,為中國老百姓帶去更多創新醫藥”的夢想,在張江租下一間小房子。他回憶:“當時我們在海外,了解到國內做生物醫藥最知名的地方就是張江。”

現在,斯微生物已經從一家30人規模的小企業發展至300人規模,成功自主搭建了mRNA藥物AI設計、合成、制劑、質控和產業化的全鏈條技術平臺。回顧創業的經歷,李航文覺得,選擇張江是很正確的決定。“組成斯微生物的mRNA研發團隊,可能也只有在上海能招到人。”他說。

得益于各級創新創業平臺的建設,張江對人才形成了天然的吸引力。上海科創辦人才服務處三級調研員趙振武表示:“產業鏈、人才鏈和創新鏈是緊密聯系在一起的。張江科學城的三大先導產業擁有非常完備的產業鏈,企業招聘比較方便,很多企業一開始在外地發展,后來又搬到上海。”

先行先試:海外人才引進政策每年更新

1992年,張江高科技園區開園。30多年來,張江由“園區”向“城區”加速轉變,人才政策也不斷創新。趙振武向澎湃科技介紹:“2015年開始,張江的海外人才引進政策每年都有更新,目前已經施行了五批次出入境創新政策。”

細數之下,澎湃科技發現,一系列先行先試的人才政策始于張江。張江是全國首家國家移民管理局出入境便利化政策試點區域,也是全國首批海外高層次人才創新創業基地,率先開展推薦外籍人才申請永久居留、率先探索外籍人才持永久居留證創辦科技型企業、率先打破外國畢業生工作許可限制、率先開展科創人才及其物品通關便利化等政策試點工作。

2017年7月,《張江國家自主創新示范區外籍高層次人才認定標準》出臺,為外籍高層次人才、有重大突出貢獻以及國家特別需要的外國人,在出入境停居留方面提供便利。

相關出入境新政試點實施后,吸引了大量人才,為上海科技創新中心建設提供了有力支持。國內醫療器械龍頭企業微創醫療前首席技術官羅七一就是新政的受益者,他因此獲得中國永久居留身份證,為他在中國的生活和出行提供很大便利。

高效便捷的人才落戶政策是張江人才政策的另一大特色。據陸輝暉介紹,張江已形成全方位的人才引進落戶政策支持體系,可以推薦用人單位所需各類人才申請“居轉戶”(即居住證轉辦常住戶口)年限由7年縮短為5年或3年,也可以推薦用人單位成為人才引進落戶重點機構和非上海生源應屆高校畢業生重點扶持單位,同時還設置了特殊人才引進落戶通道等。為解決人才的“后顧之憂”,張江在安居、教育、醫療等綜合服務方面也持續推出優惠政策,為人才打造宜居宜業的創新創業環境。

張江人才公寓。圖片來源:上海科創辦

例如,斯微生物是上海市人才引進落戶重點機構白名單企業之一,被納入市級人才公寓優先申請或優先分配體系,企業員工的許多居住需求得到了解決。據上海市人力資源和社會保障局官網介紹,人才引進落戶重點機構指上海市重點產業、重點區域和基礎研究領域經行業主管部門和重點區域推薦的用人單位,實行名單管理和動態調整。

李航文告訴澎湃科技,在北上廣深這些一線城市,許多青年人才的生活面臨很多困難,存在許多現實訴求,例如買房安家、子女入學、醫療保障等。因此,他們對于企業的薪酬收入、福利待遇、中長期激勵及政府的人才政策等都比較關注。

張江科學城的系列人才政策正瞄準了這些細致而現實的需求,為吸引人才、留住人才提供有力保障。

不斷優化軟服務:讓人才政策落實的關鍵

吸引和留住人才,不僅需要建立完善的人才政策體系,還需要強化人才服務,真正將政策落到實處。

2019年9月,張江科學城依托張江專項資金支持,會同上海市公安局出入境管理局一起建立了移民事務中心,進一步為外籍高層次人才咨詢、辦理相關出入境事務以及更好地融入本地生活提供便利。這對外籍人才來說是一個巨大的變化。

羅七一的親身經歷就是真實寫照。2003年他回國時,需要做外國人體檢,他從張江跨過黃浦江趕去了虹口區密云路,其他一些手續也需要去浦西辦理。“當時這些需要跑多個地點才能辦完的手續,現在可以在張江的移民事務中心一次搞定。”

據悉,張江作為人才政策和服務的集成平臺,會定期組織人才政策的宣講活動。據李航文介紹,張江科學城給企業提供了人才招聘相關的培訓,他們可以從會上獲悉最新的人才政策。今年,浦東新區組織企業“組團”到清華大學、北京大學等高校開展集中招聘,這是一個寶貴的機會,“相比單個企業招聘,高校對于集中招聘的重視程度和支持力度更大。”李航文說。

人,是創新活力之源,也一直是張江科學城的主角。為推動人才的交流與思想的碰撞,張江開展杰出創新創業人才評選、創新創業大賽等多項活動,為人才提供展示才華的舞臺,同時也對他們形成激勵。

李航文向澎湃科技介紹,張江已經形成了較為完善和深入的人才服務體系。海聚英才全球創新創業大賽等項目的設置,能夠激發企業的創新活力,一系列重大人才項目涵蓋創新創業、工程學科、人文社會科學等眾多領域,能夠鼓勵為各行各業做出積極貢獻的人。

人才集聚是張江科學城取得科技創新成果的基礎。通過搭建開放的平臺,推出創新的政策和提供全方位的服務,張江科學城吸引了一大批人才和企業,創新成果持續迸發,科技產業走向繁榮。

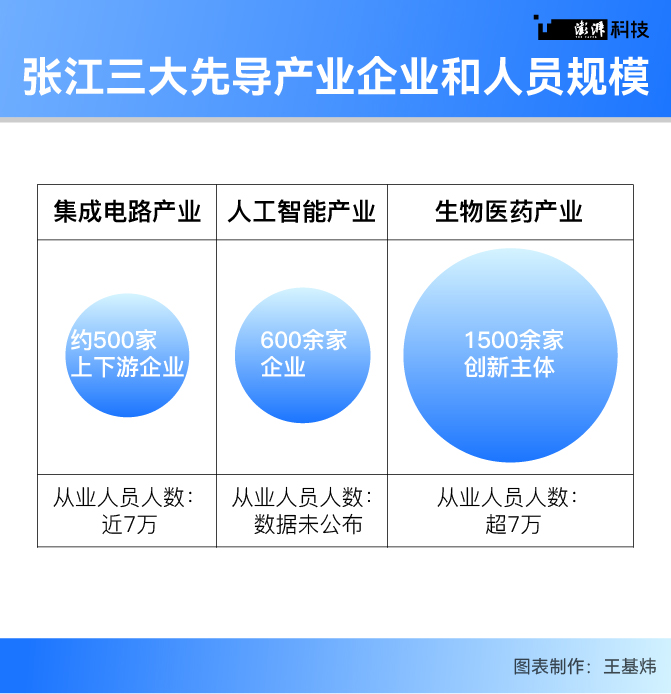

張江三大先導產業企業和人員規模。數據來源:上海科創辦

張江集成電路產業集聚了約500家上下游企業,近7萬從業人員,生物醫藥產業集聚了1500余家創新主體,超7萬從業人員,人工智能產業集聚了600余家企業,2022年,他們為張江三大先導產業創造了總規模逾1.4萬億元的亮眼成績。

張江科學城不斷創新的人才政策以“軟服務”入手,通過科學、系統的人才支撐體系,為科研、創新、創意人士提供良好的工作和生活環境。這種環境有利于實現人才的自我價值和社會價值的創造,從而推動科學城的價值創造,進一步提升張江科學城在全球范圍內的核心競爭力,助力上海科創中心建設。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司