- +1

蕓編鄉梓|高僧與帝王:誰曾坐擁靈巖山?

原作者:挈挈

注意!!!未經授權不得轉載!!!

若我們要追溯蘇州建城的最早歷史,恐怕要推衍至“吳都闔閭城”,考古發現木瀆古城極有可能是文獻中的姑蘇城。靈巖山與木瀆古城比鄰而居,相傳吳王夫差在靈巖山修建館娃宮,運送木材至山下,稱之為木瀆河。今天的我們可能永遠無法考證西施是否曾居于館娃宮,不過靈巖山自北宋以來就編修過多部志書,書籍與圖像或許可以帶領我們接近靈巖山的真實歷史面向。當我們于靈白線俯瞰碧波萬頃的太湖時,會發覺這并不是某人某刻的獨特感受,我們與高僧、帝王、文人、畫家共享此景。

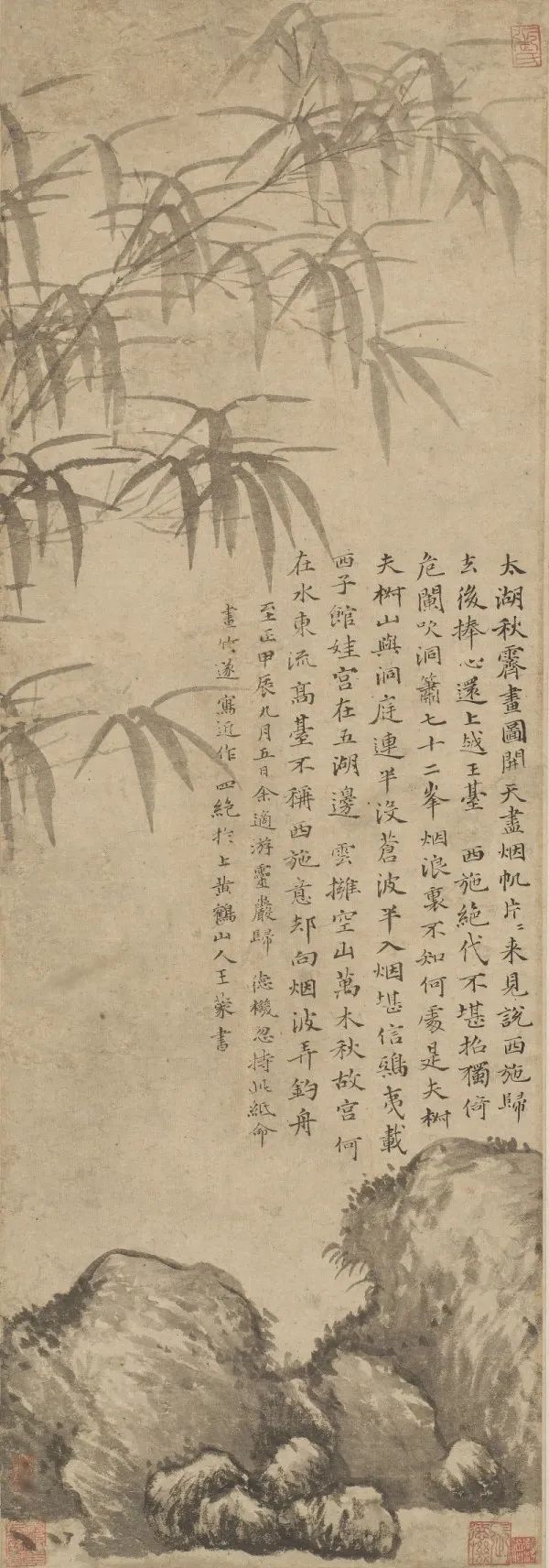

王蒙《竹石圖軸》至正二十四年(1364)王蒙游蘇州靈巖山歸后,為好友張德機即興創作。

紙本水墨 蘇州博物館藏

一《靈巖紀略》——一場失載的靈巖聚會

清康熙三年(1664)四月,清初三大儒之一的黃宗羲與呂留良、吳之振等人特地前往常熟看望病重的錢謙益。之后,這位與三峰派禪師素有來往的名儒又拜訪三峰寺檗庵正志禪師,經其介紹,輾轉來到吳中靈巖山。靈巖山寺是黃宗羲此次蘇州之行的最后一站,他似乎心情大佳,集合了文秉、徐枋、周子潔、周茂蘭、鄒文江、王廷璧等九君子在靈巖山天山閣夜談,所謂“縱談七晝夜”。

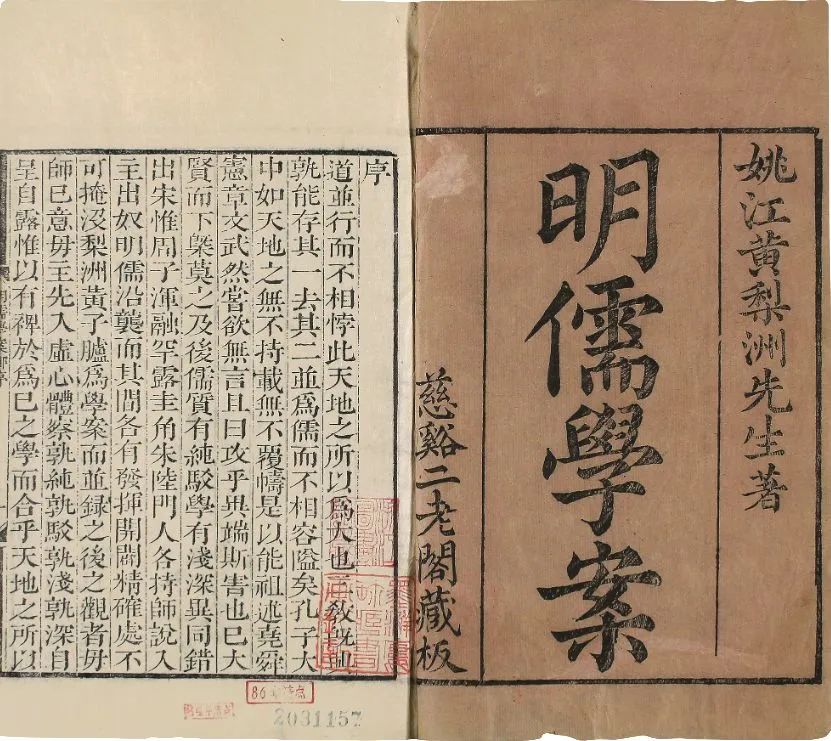

黃宗羲《明儒學案》

清雍正十三年(1735)至乾隆四年(1739)

慈溪鄭氏二老閣刻本 版框 浙江圖書館藏

關于黃宗羲上靈巖聚會,可謂是蘇州山林史中的盛事一樁,但我們在早期靈巖山志中卻不見此次雅集的記載,僅僅從黃宗羲《思舊錄》《南雷詩歷》等文集中拼湊出與會人員。不過讀到黃宗羲在靈巖集會的自作詩后,結合清初的時代情境或許可以理解,這場獨屬明遺民的集會注定不會在史冊中大肆宣揚。

《集靈巖寺》 黃宗羲

“艷說古吳名勝地,松風五月隔兵塵。應憐此日軍持下,同是前朝黨錮人。霜雪蒙頭羞佛火,興亡昨夢到蟣臣。狂言世路難收拾,不道吾師狂絕倫。”

由此可以推測,靈巖聚會并非是單純的文人雅集,山巔的天山閣成為明遺民暢談抱負、退避時政的方外之地。而當時住持靈巖山寺的即是明末清初三峰宗的高僧弘儲禪師,三峰宗一脈自法藏禪師起就多受賢士大夫的喜愛。

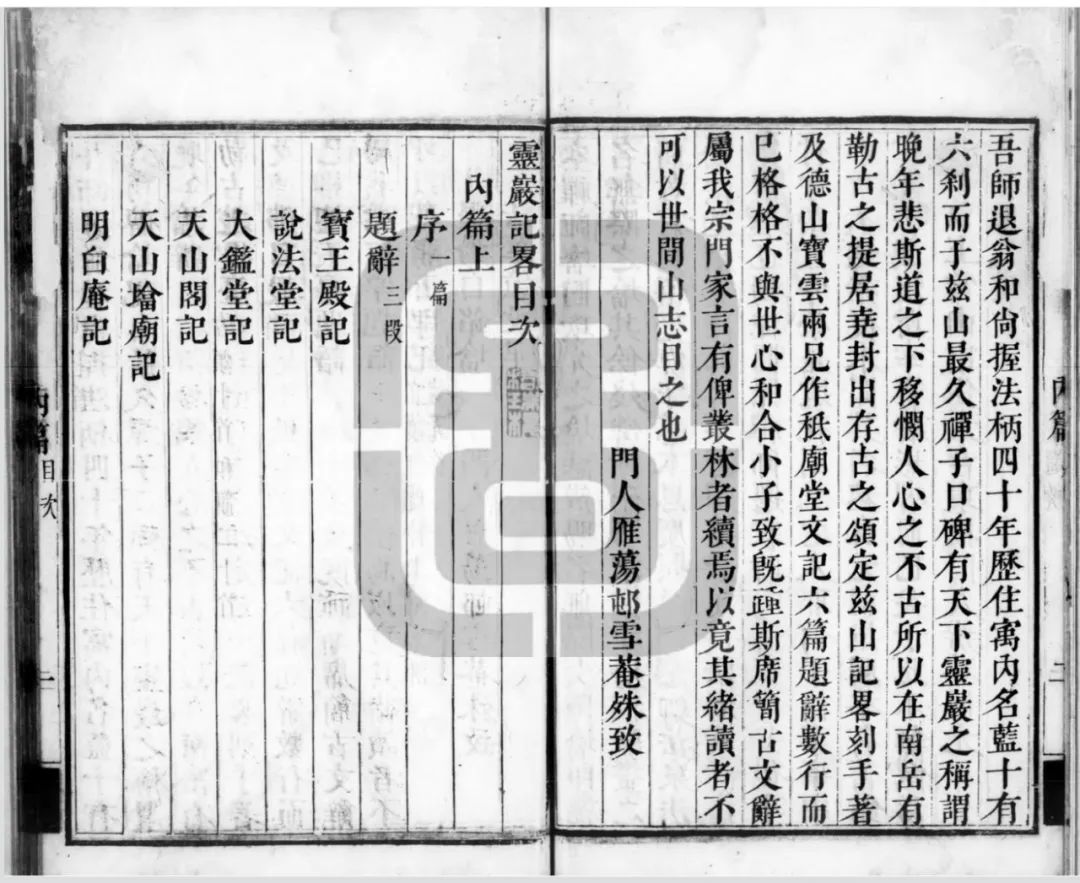

釋弘儲、殊致輯:《靈巖紀略》

清初刻本 白口,四周雙邊 國家圖書館藏

靈巖山寺始創于梁天監年間,相傳為智積菩薩顯化之地,唐天寶間天臺中興之祖道尊在此修行,元以后因禪宗臨濟宗一派著名,“天山閣”本身就得名于臨濟宗三峰禪師自號。弘儲謂“天山者,遯象,而義有取于楊岐正脈通塞、同異、離合之故”。弘儲禪師自順治六年(1649)來駐蘇州靈巖山寺,他身為臨濟宗三十二世法嗣,在吳中山林開宗說法、衲子影附以外,他更以“忠孝作佛事”,清軍南下時暗中聯系吳越士人聯合抗清。一時靈巖山得到“天下靈巖”的美號,這不僅是指靈巖叢林的佛法高妙,實則指的是靈巖弘儲將寺院打造成江南抗清志士的秘密聚會場所,冒辟疆、錢謙益、徐枋等江南名士皆為弘儲好友。

清初靈巖寺的面貌被永久地記錄在《靈巖紀略》中,這部山志的清初刻本藏在蘇州博物館里,正是由退翁弘儲和尚述意,弟子雪庵殊致緝錄。不過,從《靈巖紀略》中很難找到名士們與弘儲的親密交談,內篇多為靈巖山、寺相關的記述、碑銘,以及歷代高僧傳。如曾駐靈巖寺的高僧宋之園照、慈受、佛海,元之石湖,都以傳略的形式被納入法脈傳承譜系。這些載于內篇之中的寺院歷史以石印本廣為流傳,出版寺志也是一種公開的宣傳手段,表明三峰派或者靈巖弘儲禪師一系屬于正統。

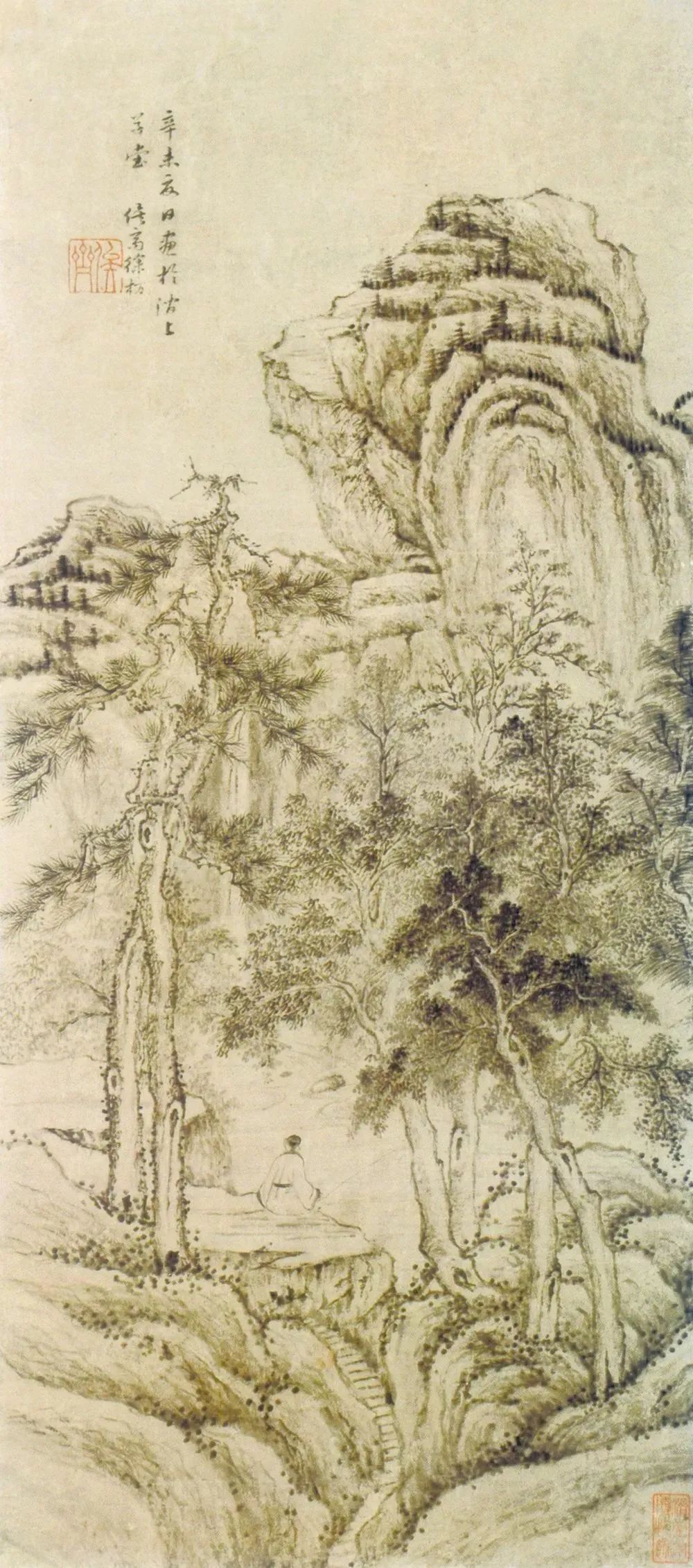

徐枋《山水圖》 徐枋為弘儲弟子之一。

紙本墨筆 濟南市博物館藏

值得注意的是,《靈巖紀略》外篇卻是較難尋覓的,僅在《嘉興藏》刻本版中可見,問世之初就只在僧人、文士之間內部流傳。或者說,雪庵道人本身就不想讓外篇流布,他自言:“乃因舊志,芟其繁蕪,仍以品題篇什,列為外篇,一存名賢詠嘆,兼發山靈蘊秘,未免涉世流布,違我初心。”在他心中,靈巖山作為清涼世界、方外之地,理應是一處神圣幽閉的空間,不宜讓“隨聲逐色者,攜沽挾妓,嘻游其間”,那樣會“玷辱山靈,讐害泉石”。但是,他又無法擺脫蘇州地志傳統,必須要收錄靈巖山、舊址館娃宮的歷代文人題詠,還要細描山川水系、梵剎緣起,這些最后全被雪庵放進無關緊要的外篇之中。

歷代靈巖山志中,《靈巖紀略》不是內容最為廣博的一部,也不是編者水平更高的一部,但它極為特殊。我們常言方志是導覽手冊,但弘儲和弟子并不想在山志中介紹靈巖山的靈秀景象、吳越歷史,反而盡力劃清山境與俗世的界限,防止游人帶來的囂塵之氣破壞寺廟的純潔。

徐枋《萬壑松聲圖》

1680年 水墨紙本 上海博物館藏

“及遺民故老而所為,流連風景,舉目山河者,又多殷麥周禾之悲。既法此者,是為此書作注,固為指出,知非徒為西子傳其蹤跡也。”后人黃裳或許點出了《靈巖紀略》的真諦,如此刻意的章節安排,實則是不希望后人過多流連美景,而以佛教傳略的形式隱晦地保存不少清初逃禪、隱而未顯的語錄。由此,此部山志的意義深遠,它彰顯了明清交替時禪宗與文人群體之間難以厘清的關系,那是一條特殊環境中的精神出路。

二《靈巖志略》——合乎圣意的禮物

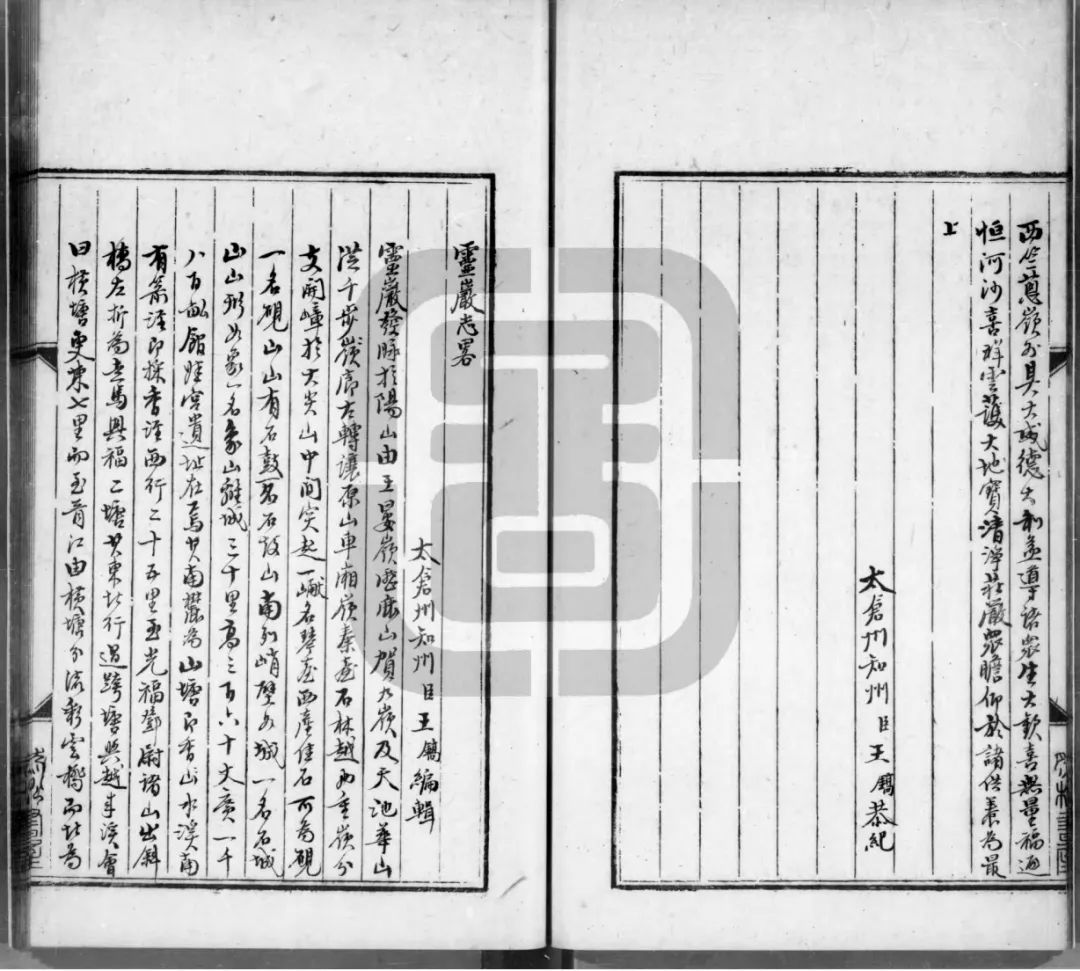

《靈巖紀略》完成不久,靈巖山就又迎來了一部新志書《靈巖志略》。盡管弘儲圓寂后,靈巖寺仍在蘇州名剎中占有一席之地,但這部新山志幾乎放棄了一切佛寺歷史、風土民情的敘述,好像歷代高僧大德突然與靈巖山毫無聯系,直接回到西子吳王的傳說,開始陳述景致、山川的簡史。

當我們閱讀《靈巖志略》時,會很容易理解山志編者的想法,這位作者努力將靈巖山打造成吳郡山水的典型,極力闡述靈巖山超越吳中群山的景致,扮演“導游”提供簡練易懂的“干貨”,讓讀者或是游客一天“速成”靈巖山知識。這時該揭曉謎底了,《靈巖志略》的讀者與編者是一對君臣——乾隆帝與太倉知州王鎬,帝王及其陪同使臣是這部志書的受眾。換而言之,書寫靈巖山志的權力已經從佛寺住持悄然轉移到迎接圣駕的地方官員身上。

王鎬:《靈巖志略》

清乾隆二十一年鈔本 國家圖書館藏

《靈巖志略》為乾隆二十一年(1756)丙子嘉平太倉知州臣王鎬恭紀,從時間上來看,這本身就是一部為皇帝游覽而編纂的志書。事實上,乾隆十六年(1751)春二月,以“孝”為先的乾隆帝奉皇太后命第一次南巡時,就已經巡幸過蘇州西郊的華山、翠巖寺、靈巖寺,并駐蹕靈巖山行宮兩夜。據《南巡盛典》記載,“吳中大吏于寺旁營播行宮。松棟云軒不尚粉飾,其高處為臨湖榭,俯視具區三萬六千頃如在幾席間也。”由于靈巖山行宮距離蘇州西郊群山較近,方便在寺院拈香,山巔之上還能俯瞰太湖水軍操練,乾隆十六年辛未、二十二年丁丑、二十七年壬午、三十年乙酉、四十五年庚子、四十九年甲辰,乾隆帝六次南巡都駐蹕在靈巖山行宮。

錢維城:《乾隆南巡駐蹕圖》靈巖山行宮冊頁

清乾隆30年至45年 絹本彩繪 大英圖書館藏

顯而易見,乾隆南巡的行程與路線都由陪同官員提前規劃,當乾隆下詔書表明自己將于十六年巡幸時,蘇州行宮就已經修建起來,而這部志書應該是江南地方官員在常規任務以外的精心安排。負責此項接待任務的地方官王鎬顯得十分興奮,自言“斯誠一時盛遇也,謹載茲山之名勝,以志遭逢之榮幸云。”一方面,為靈巖山水勝景作志就是一件榮幸之至的雅事,另一方面,這部帝王游覽指南還別出心裁地將皇帝即將游覽的各種景致賦以典故、詩文。王知州在編寫時,一定在預設一個場景,即乾隆帝與詩臣會在游覽時創作詩歌、互相唱和,那他們一定會參考借鑒手中的這部《靈巖志略》,這絕對是為乾隆量身定制的一份禮物。

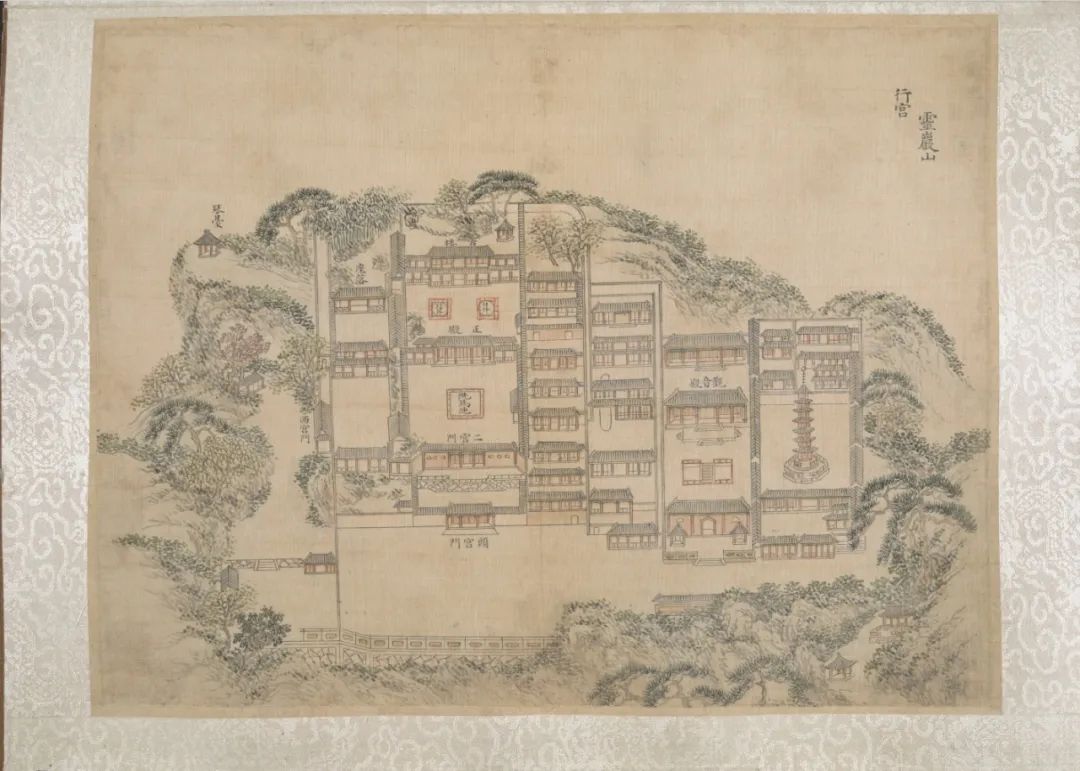

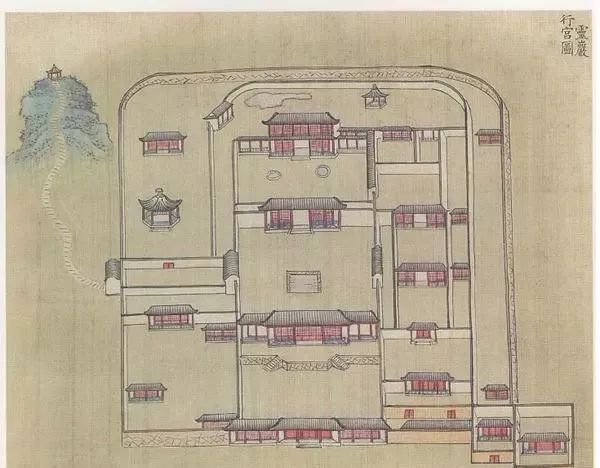

《清高宗南巡名勝圖二十四景》靈巖山圖與靈巖山行宮圖

絹本 紐約大都會博物館藏

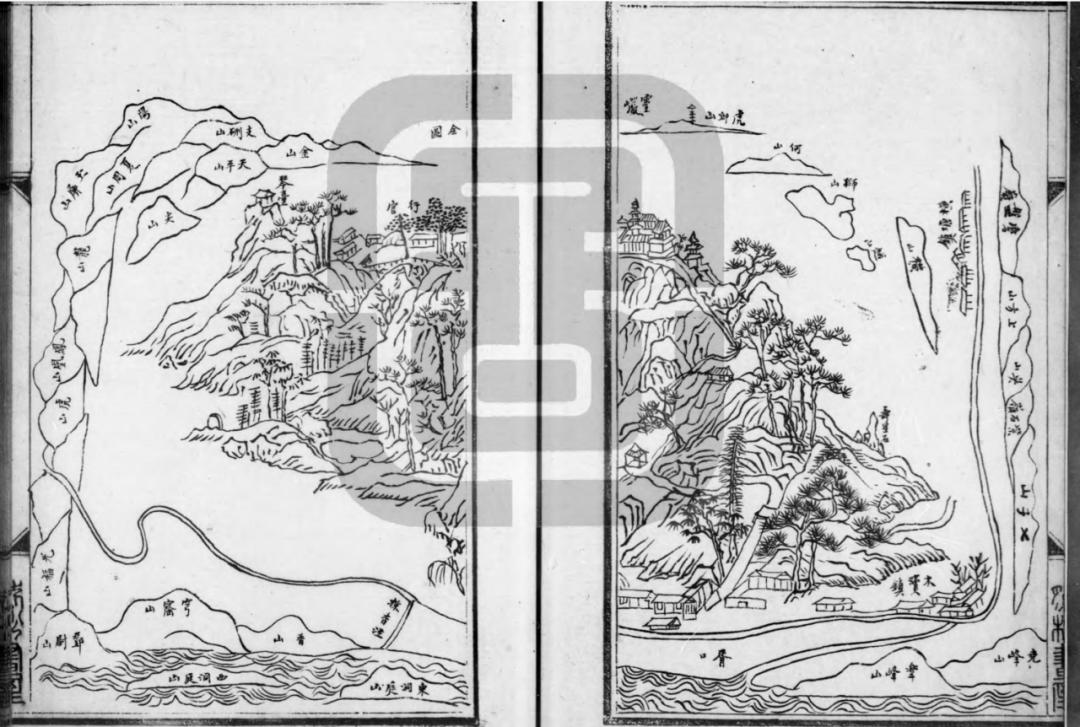

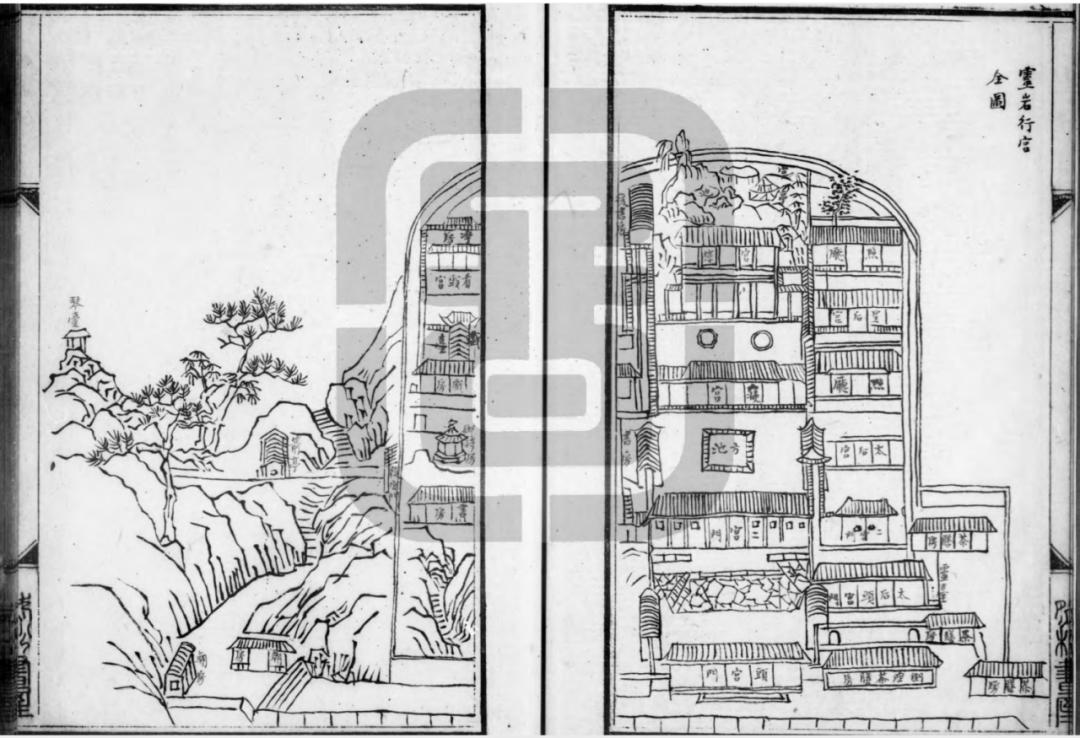

此外,觀《靈巖志略》內頁,與以往山志截然不同,這部書卷前有《靈巖全圖》《靈巖行宮全圖》兩幅版畫,都是路程圖與行宮圖。前者與《南巡盛典》中的《靈巖山圖》基本構圖相似,應當來源一幅底圖,再結合御用畫家錢維城所繪的《南巡駐蹕圖》,可以看出為南巡而改建的基本格局。靈巖山寺與靈巖山行宮之間既互相獨立,又相互聯系,原先寺廟園林部分,或是象征靈巖山最早歷史的館娃宮舊址,被擴建為御苑行宮部分,而寺院主要殿宇并未改變。

這在《靈巖志略》中可找到行宮修建的具體過程。如“映光樓在慈受閣西,乾隆十五年即其地為行宮東圍墻基址,乾隆二十一年添建皇后寢宮。”涵空閣原先在智積殿前,智積殿久廢,乾隆十五年全部建筑起行宮正殿、寢宮樓,響屧廊改建箭道、箭亭,梳妝臺改成朝房,宮井則安排在行宮寢宮樓前,澣花池、澣月池分別在寢宮樓前后,落紅亭改名為迎暉亭,迎笑亭改名為松嘯亭。可以發現,經過營造的靈巖山行宮井然有序,如宮殿一般被明確地劃分成一個個功能區,森嚴的界墻將其并作一個整體,不再是隱于山間的破敗廟宇,前文所述的“天山閣”完全不見蹤影。

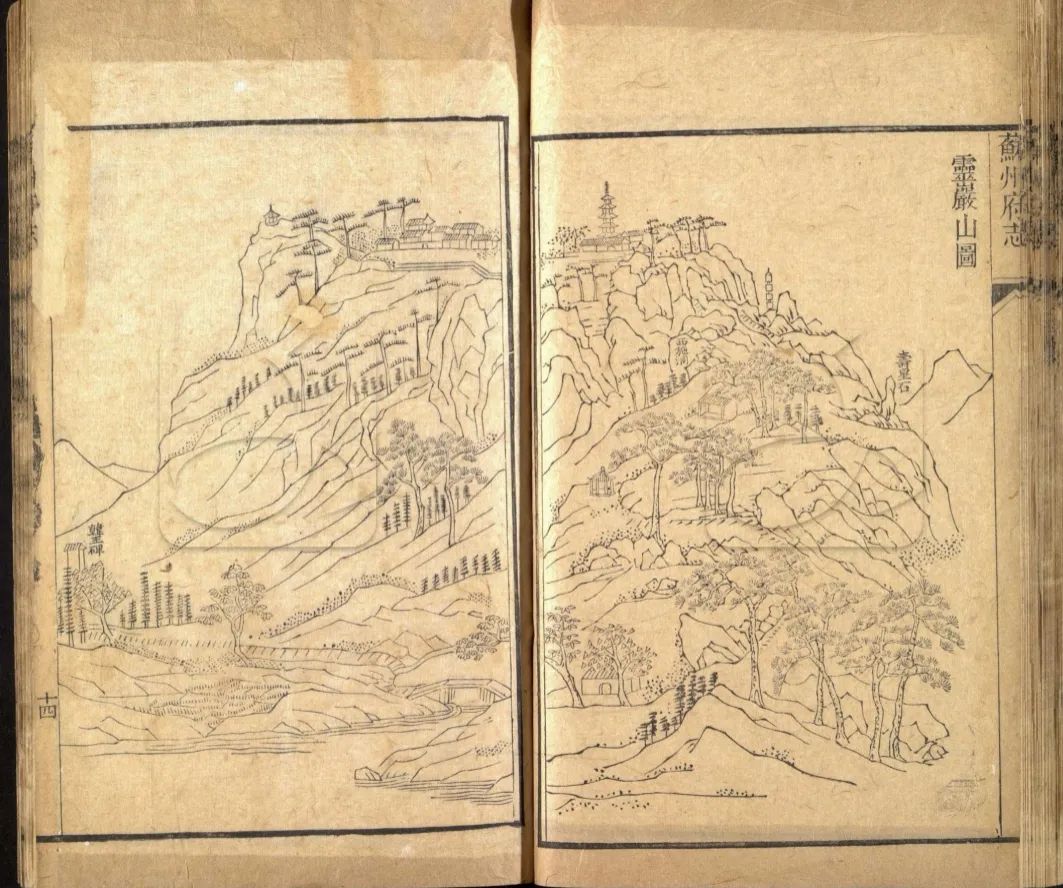

《靈巖紀略》中的《靈巖行宮全圖》與《靈巖山圖》

更重要的是,從前崎嶇的山路也因皇帝的到訪而整修一新,這就拉近了昔日“清涼山境”與俗世的距離。通過百步階,人人都可前往山頂的寺廟游覽,靈巖山不再孤懸于文人與高僧之間,禪師所厭倦的熙攘游人紛至沓來。若自《靈巖全圖》觀之,靈巖山在蘇州群山中的顯要位置一覽無遺,山腳下地標式的木瀆鎮十分顯眼,山路綿長,清晰可見,引導著觀者拾階登山。這一切圖像語言都讓靈巖山在世人面前再也無法保持神秘與出世。

高晉等纂:《南巡盛典》

清乾隆三十六年(1771)刻進呈本 故宮博物院藏

宋如林等修、石韞玉等纂:道光《蘇州府志》

清道光四年(1824)刊本 哈佛燕京圖書館藏本

兩幅《靈巖山圖》版畫相似。

《靈巖志略》的開篇皆是康熙、乾隆御詩、佛偈、御賜匾額,編者正在不斷暗示讀者:靈巖山的山史是由皇帝巡幸而開啟的,文人文化代表的吳中勝景是大清版圖的一角。這種官方的圖像銘刻也進入到《蘇州府志》中,將地方的宗教名山轉換成康乾統治下的盛世圖景。從整體來看,《靈巖志略》正是清中葉地方與中央互動的物證所在,蘇州官員送出符合乾隆帝興趣的方志與圖像,而這種南巡印象又會再次回到蘇州,形塑靈巖山的新形象。地方志既是文字寫就的“貢品”,也是一份合乎圣意的禮物。

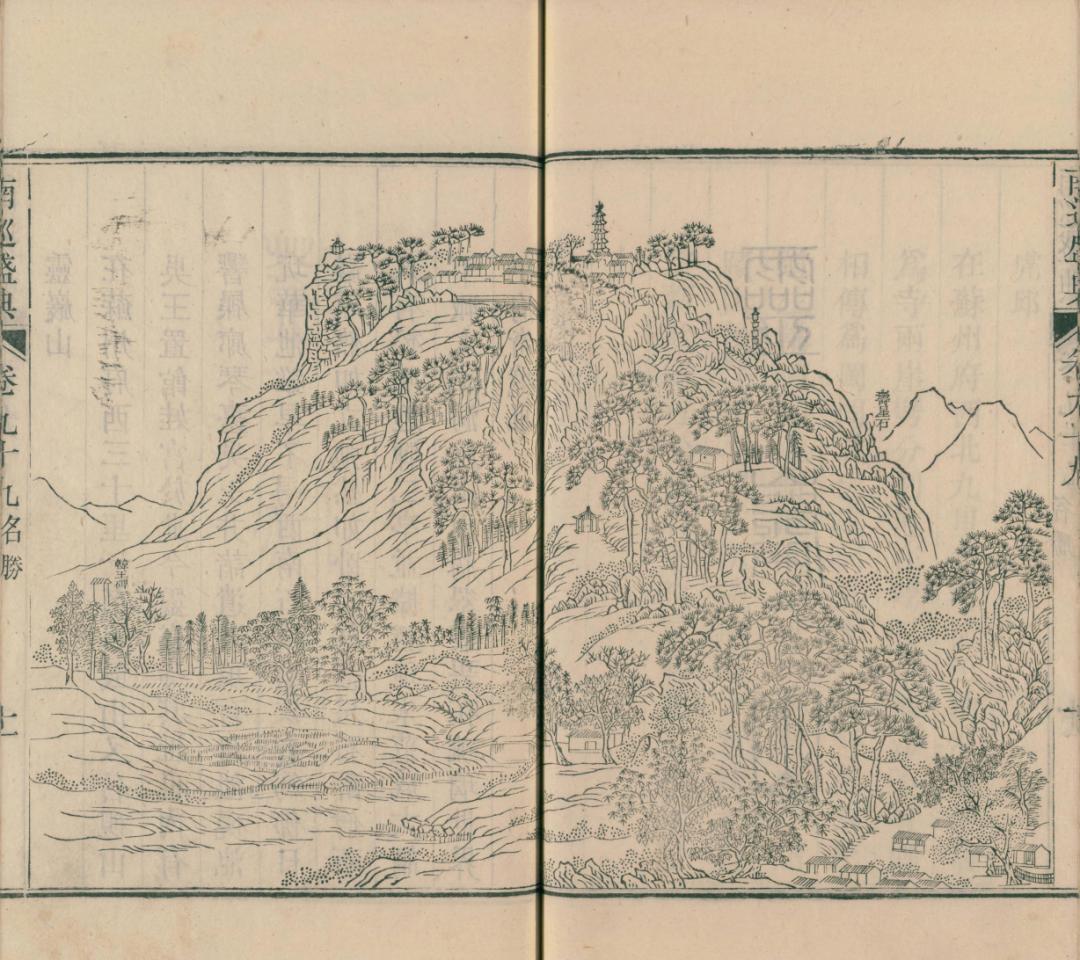

三 重現發現山林——畫中靈巖的演變

就靈巖山論之,不同年代的山志編纂者不斷重塑靈巖山的形象,從禪宗清凈之地到帝王南巡福地,志書向我們展示了靈巖山的不同面向。除此之外,自十六世紀初期起,靈巖山及木瀆鎮的山水風光就是吳門畫派的重要主題,這些勝景圖冊流傳至今,影響力不亞于地志書寫。當檢索各種關于靈巖山的圖像時,會發現實景、志書、繪畫三者互相吻合,共同塑造著這片山林。

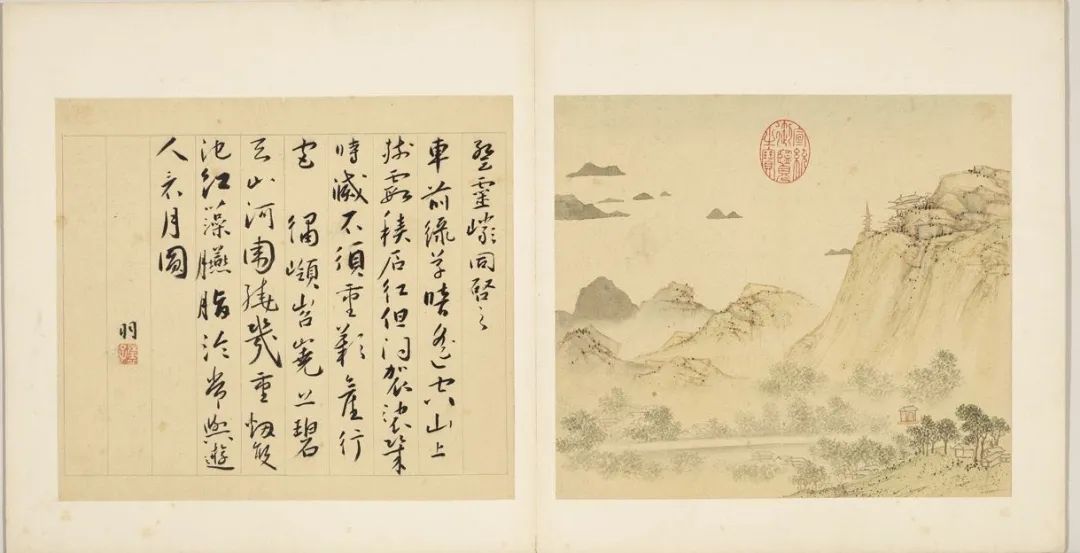

陸治蔡羽《書畫合璧》冊 靈巖

明 臺北故宮博物院藏

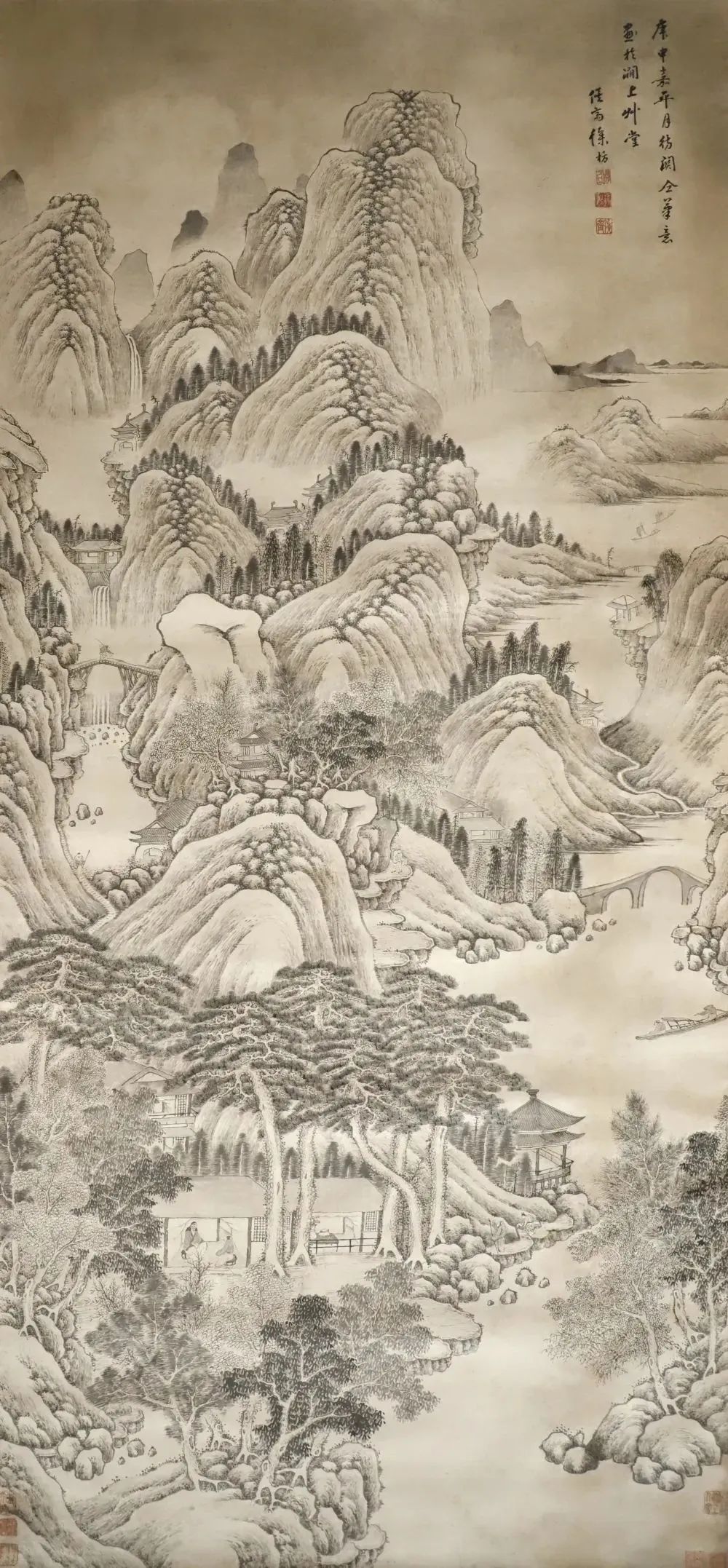

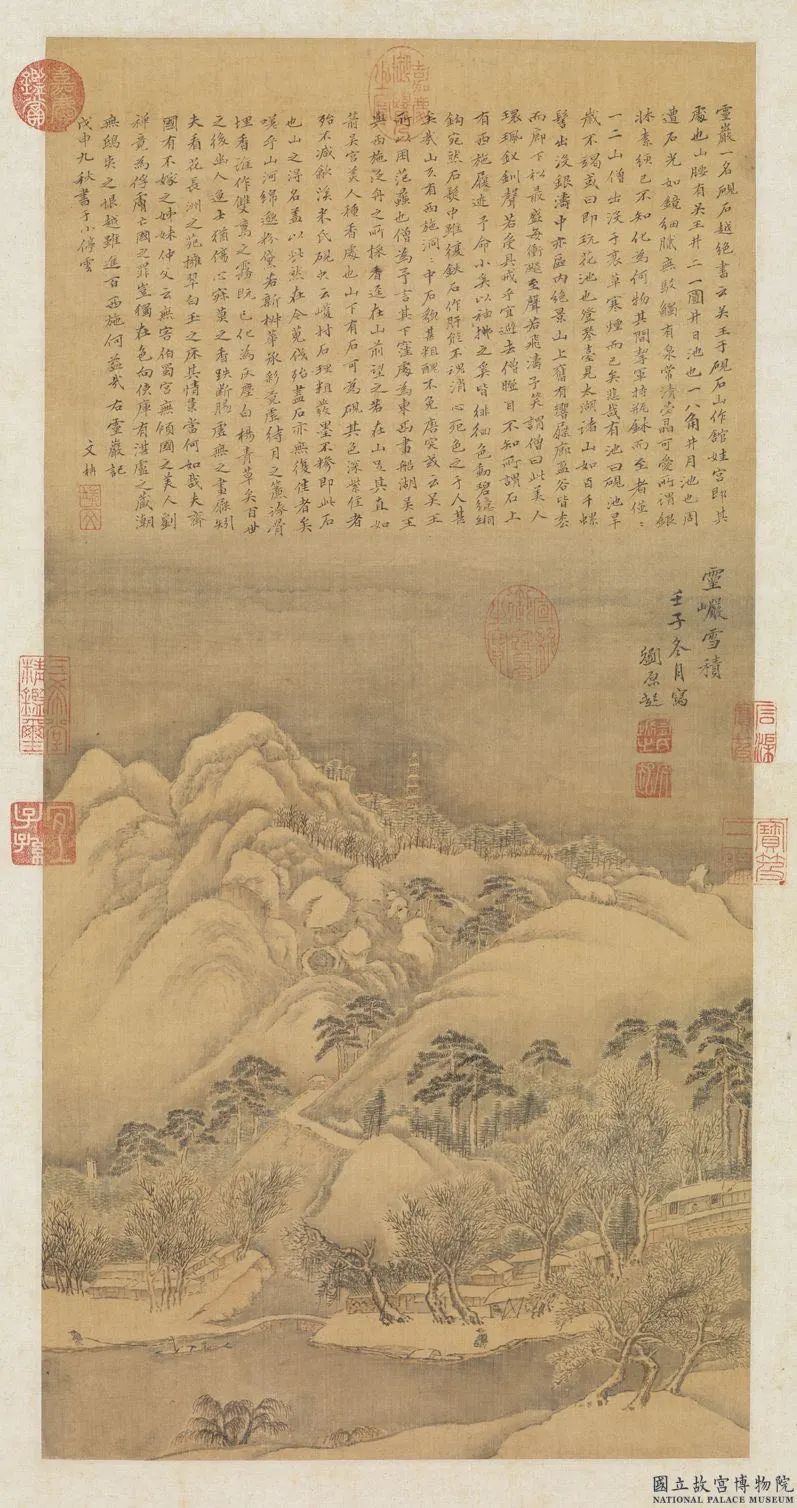

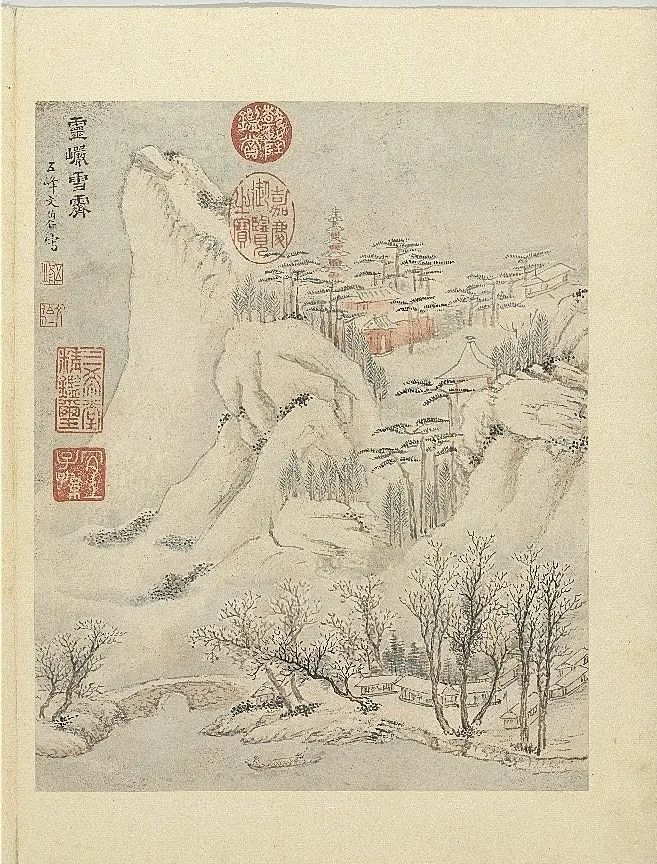

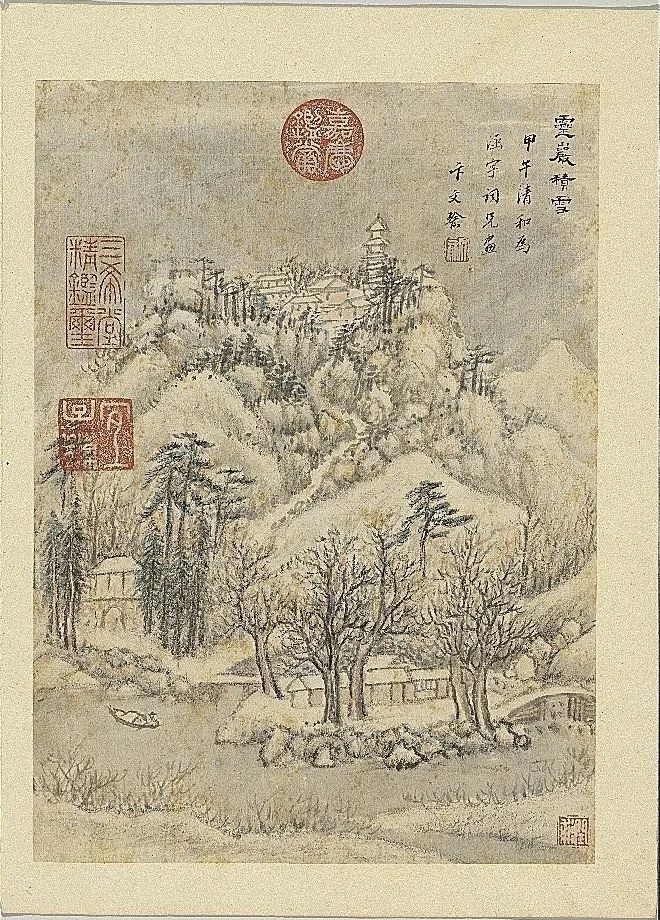

有關靈巖山的較早畫作可能是陸治、蔡羽的《書畫合璧》冊頁。這部冊頁前副葉是蔡羽為陳啟之詩作十首,陸治在次年三月據詩繪圖,其中第二幅即為《登靈巖山》,陸包山畫、蔡九馗書,皆一時名筆。畫中的靈巖山腳逶迤延伸,遠處的群山即將沒于天水之際,在太湖煙波的襯托下,山間的寺塔與廟宇若隱若現,呈現出一派清減秀麗的神韻。陸治的圖冊重在展現山林的脫俗之氣,應和詩作抒發親近自然的遐思,并未作細化處理。晚明之時,若干靈巖山畫作都呈現出相似的構圖方式,如劉原起《靈巖積雪圖》、文伯仁《靈巖雪霽》、卞文瑜《靈巖積雪》,或多或少全都描繪靈巖山雪景,這在姑蘇諸多地景中是少見的。大雪下的青松依舊高挺秀麗,南天門、屟廊香徑的點綴使山勢形成廊腰縵回的曲線,以淡墨輕輕勾勒佛寺屋檐,塑造寒氣逼人、人跡罕至的清冷之境。

劉原起《靈巖積雪圖》明萬歷四十年(1612)

臺北故宮博物院藏

文伯仁《姑蘇十景》冊《靈巖雪霽》

臺北故宮博物院藏

卞文瑜《畫蘇臺十景》冊《靈巖積雪》 清順治十一年(1654)

臺北故宮博物院藏

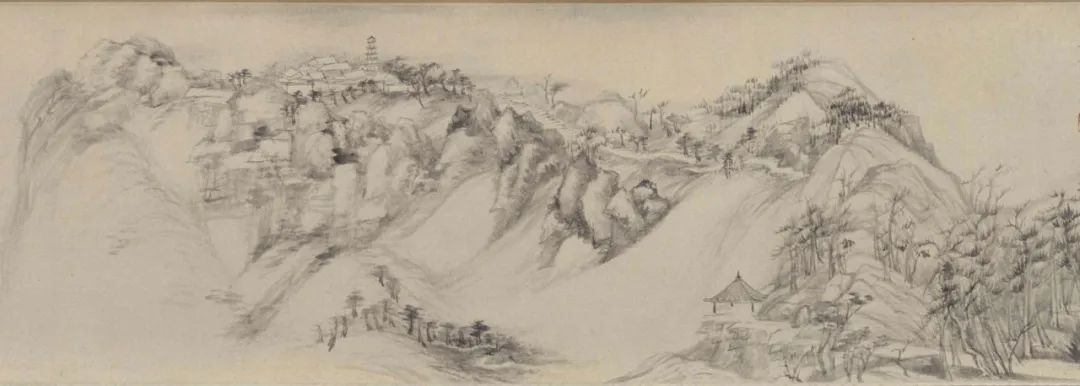

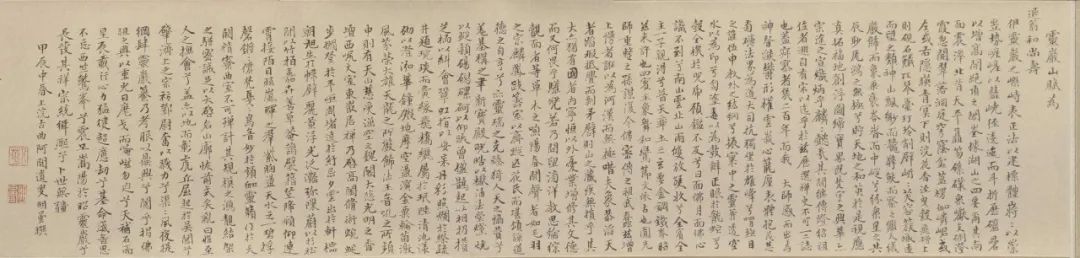

從作畫宗旨來看,在紀游圖冊以外,更有圖卷作為禮物直接贈與住持弘儲禪師。康熙三年(1664年)“中春上浣”,惲壽平隨父親明曇云游蘇州,正值弘儲六十壽誕,惲壽平前來祝壽,繪制《靈巖山圖》。卷尾有小楷自題:“直寫正峰,自落紅亭以上剪取芙蓉城一片爾,而全形具焉。如須彌山七寶所成,上下四旁,各具一種色,色色不同,所見皆須彌也。”他似乎是受到明末若干畫作影響,雖然是“頃來山中鏡清樓上,灑墨立就,曾無停慮”,但取景角度相似。只截取正峰描繪,將兩側的景觀淡化處理,山腰由落紅亭至高塔的景色以濃墨強調,山石、丘壑則以干筆皴擦,遠處太湖峰巒疊翠,疏簡、高逸的筆法烘托出空靈幽寂的禪意。畫卷左半部分是父親明曇為弘儲禪師撰寫的《靈巖山賦》,賦中他也稱贊三峰一系的法脈傳承,提到了弘儲義舉,這也與《靈巖紀略》互相吻合。

惲壽平《靈巖山圖》卷(局部)

清康熙三年(1664年)水墨紙本

故宮博物院藏

明曇《靈巖山賦》為惲壽平《靈巖山圖》卷后幅題跋

故宮博物院藏

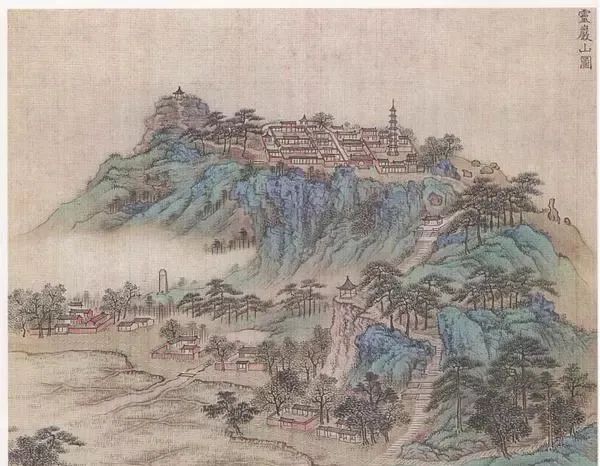

盡管畫作表現實景山水的方式不同,但山上的佛塔、響屧廊、山前的采香涇、遠處的太湖,基本是靈巖山常被描繪的景致,并且往往以淡墨、蒼雪襯托遙不可及的高山。不過隨著靈巖山地位的演變,乾隆南巡這一政治事件亦對靈巖山的景觀產生重大影響。當清中葉以降的畫家落筆之時,如何捕捉實景靈巖山的特征構成畫面,如何銜接前輩畫家的地景圖式與當前審美追求?這都成為畫家必須要處理的問題。

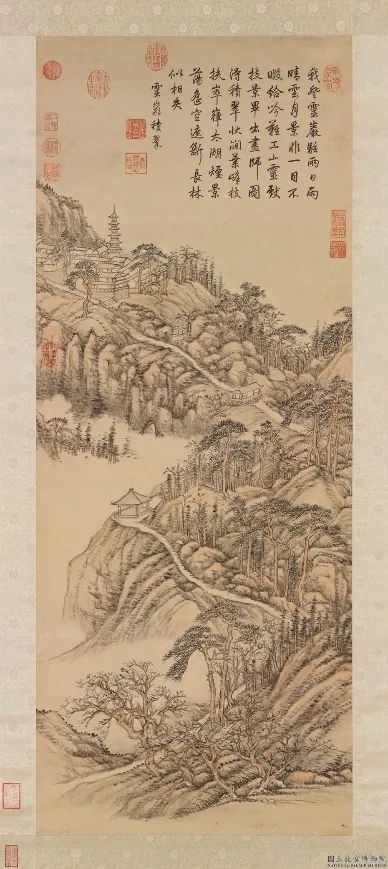

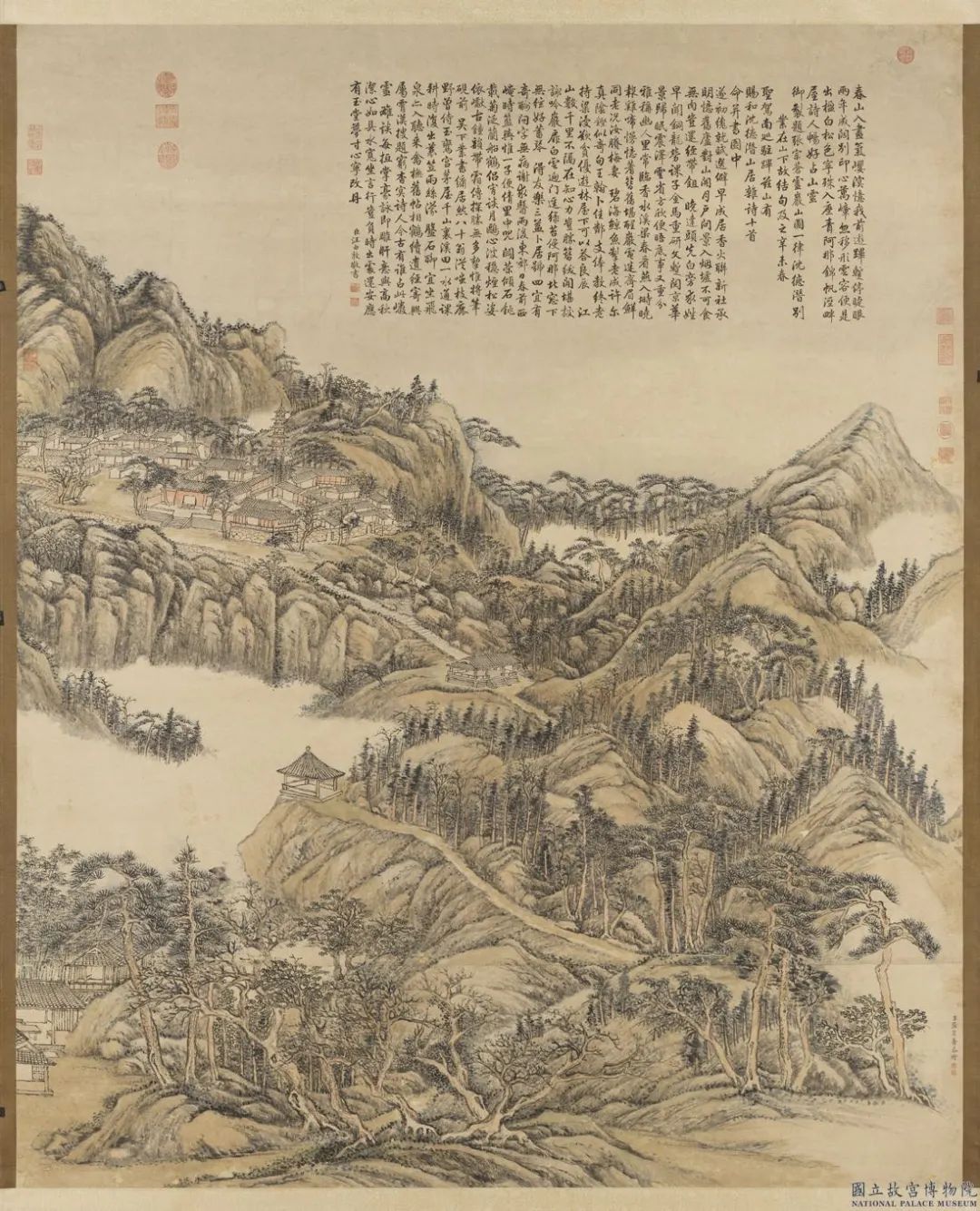

張宗蒼《靈巖積翠圖》軸

紙本設色

臺北故宮博物院藏

事實上,與地方志書《靈巖志略》一起上呈的還有《吳山十六景》畫軸,這是第一次南巡前宮廷畫家張宗蒼繪制的吳中一帶十六處山水勝景,其中便有《靈巖積翠圖》,這幅圖后來被單獨制作成巨軸《靈巖山圖》放置于頤和園中。與前代畫作相比,乾隆帝準備登臨的廟宇被描繪的特別明顯,行宮設色也相對鮮艷。紅墻與蒼翠的青山交相輝映。《靈巖山圖》的觀眾是乾隆帝,而身臨畫境的也是乾隆本人,他在游覽之后本身就會對宮廷畫家提出具體明確的要求。

張宗蒼《靈巖山圖》

紙本設色

臺北故宮博物院藏

值得一提的是,張宗蒼一改明末畫作中靈巖覆雪的景象,以乾隆帝游覽時的春日景色入畫,將對江南的美好想象永遠定格在這一刻。吳山初春,萬物浸潤在和煦的春光中,山川澤潤也是在歌頌當政者的賢德,寓意著王朝正走在欣欣向榮的大道上。張宗蒼是作品被收入《石渠寶笈》數量最多的宮廷畫家,其上呈畫作技巧已臻入化境。正如乾隆自題“畫師圖得積翠狀,澗葉峰枝扶崒嵂”,巨幅畫軸雖色彩柔媚,但不失飄逸流動、大氣磅礴的氣韻,更與乾隆御詩意境相合無礙。就畫理言之,禪理與前代墨跡也是張宗蒼創作的靈感和源泉,靈巖山寺塔仍立于山巔,從而彰顯出皇帝禮佛的誠心。

張宗蒼以文人畫悄然反映皇家意識,完成靈巖山從禪宗叢林到行宮御苑的徹底轉變,又為山林層累上一層新意。正如《靈巖紀略》題辭中記有一段語錄:

適聞沈、徐二君品論山水,沈曰:“吳中多山,何者最勝?”徐曰:“靈巖之勝,無可逾者,吾欲放千鶴于其中,可為快觀也。”沈曰:“此山固好,子何得以千鶴而亂之?”予亦謂曰:“此山自好,彼千鶴亦惡能亂之?”

張大千《靈巖山色圖》,絹本設色

1981年,私人收藏

靈巖山歷史上的畫作、山志頗多,就如山中的“千鶴”散落各地,而幸運的是,靈巖山依舊是蘇州地標地景之一,我們仍能輕松地探訪黃宗羲、弘儲、蔡羽、陸治等目睹的山景,和前人一樣抒發幽思。圓照禪師《靈巖山居頌》有言:“其中實幽隱,何必畫圖看”,山川不會有人際迭代,只在于人們有沒有發現、進入山林。某種意義上,山林不僅是景致的天堂,也充斥著經濟與政治意涵,等待著人們撥開文本與圖像“千鶴”掩蓋的迷霧。

參考文獻:

1. 釋弘儲、殊致輯:《靈巖紀略》,清初刻本,收入《中國佛寺史志匯刊》46冊,揚州:廣陵書社,2006年。

2. 王鎬:《靈巖志略》,清乾隆二十一年鈔本,收入《中國佛寺史志匯刊》46冊,揚州:廣陵書社,2006年。

3. 黃宗羲:《黃宗羲全集》,杭州:浙江古籍出版社,1985年。

4. 三弟:《弘儲僧靈巖聚會》,《蘇州雜志》2004第5期。

5. 王正華:《藝術、權力與消費 中國藝術史研究的一個面向》,杭州:中國美術學院出版社, 2011年。

6. 鄒屹雯:《圖像中的君臣之交:從<靈巖積翠圖>到<靈巖山圖>》,《中國書畫》2022年第11期。

7. 馬雅貞:《送禮高手張宗蒼和其恭迎巡覽的〈吳山十六景〉》,《(臺北)故宮文物月刊》2017年第409期。

聲明:本館原創文章轉載,須經館方授權。公益原創文章插圖,圖片版權歸屬于收藏地或創作人。

統籌:吳文化博物館

技術支持:蘇州多棱鏡網絡科技

原標題:《高僧與帝王:誰曾坐擁靈巖山?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司