- +1

金子美鈴:淚水是眼睛的虹霓,世界是神靈的童心

青年副刊為《復旦青年》學術思想中心出品:共分為思緯、讀書、天下、藝林、同文、詩藝、燈下、專欄八個欄目,與你探討歷史、時事、藝術等話題。

詩

藝

有人說,詩歌是一個時代最后的秘密,是詩意照進現實的時刻。詩的世界,是“折疊”的廣博,精致凝練在表,深刻雋永在里,言是“猶抱琵琶半遮面”,意是“千呼萬喚始出來”。

復旦青年記者 董菁 主筆

復旦青年記者 李欣桐 編輯

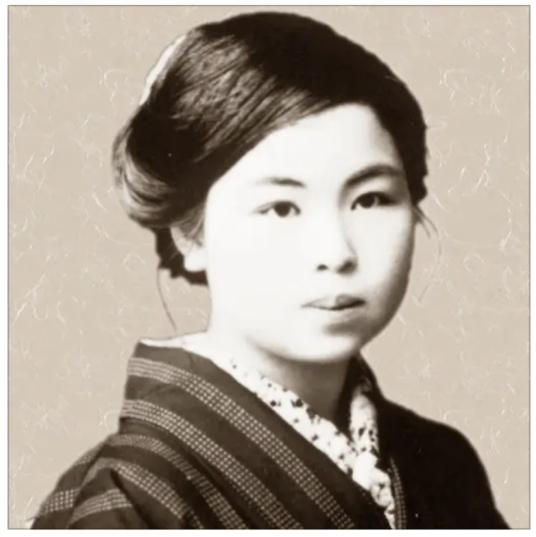

金子美鈴(1903-1930),本名金子照(金子テル),出生于日本山口縣仙崎村(現在的長門市仙崎)。20歲時開始以“金子美鈴”(みすゞ或譯作“美玲”)為筆名向雜志投稿自己的童詩,在20世紀繁盛的日本童詩界吹起一股清新動人的純美之風。在金子美鈴離開人世30多年后,那些曾被歲月遺忘的詩歌再度被人拾起,帶給人們難以復刻的驚嘆,在更多心靈中點亮晶瑩的光芒,那份柔軟與明徹,至今仍然映照在千萬讀者心中。

▲金子美鈴/圖源:網絡

寂寞:被憂傷浸潤一生的靈魂

“寂寞”是貫穿了金子美鈴一生的感受。在這個承受太多悲傷的人筆下,寂寞的氛圍就像一只安靜的精靈穿梭徘徊于字里行間。在金子美鈴的封筆之作《卷末手記》中,反復提及的依然是“寂寞”一詞:

——完成了。

完成了。

我心愛的詩集終于完成了。

想讓自己這樣興奮起來,

但心中還是只有

寂寞感。

……

該給誰看呢?

連我自己,心中也沒有譜,

充滿了寂寞。

(啊,終究

還是沒能登上山頂就回來了,

山的輪廓消失在云朵中。)

……

明天以后,

該寫什么呢?

寫寂寞吧。

——《卷末手記》(節選)(閆雪譯)

對于金子美鈴的一生來說,寂寞意味著什么呢?那應該是當悲哀在人生的各個階段生根發芽,由此激蕩起的心潮,逐漸平息成憂傷之霧,而心靈長久浸潤其中的感受吧;是她渴望表達、向往自由的靈魂,被無人理解的引力從云端拽下,不得不隕落于空無和噤默之中的無奈;更是命運呈現它悲劇般的偉力時,她對生命的領會和了悟。

金子美鈴的父親在她3歲時離開了人世。母親在妹夫上山松藏的幫助下,經營起一家書店,獨自帶著兒女生活。一年后,2歲的弟弟被過繼給沒有子女的上山松藏一家,改名為上山雅輔。童年時的金子美鈴喜歡呆在書店里安靜地讀書。

小學畢業之后,成績優異的金子美鈴升入女子高中讀書。從家到學校步行三十多分鐘的路程,金子美鈴喜歡一個人獨行,因為她覺得:“和大家在一起很有意思,但偶爾會不得不聽到一些說別人不好的話。一個人感覺更悠閑自在一些。”金子美鈴15歲時,姨母去世了,母親按照當地的習俗嫁給了上山松藏,離開了仙崎的家。

死亡,這樣一種生命的大寂寞,年紀尚輕的金子美鈴已在親人逝世之時瞥見了它的面容。而童年時父愛的缺失,少年時與母親的分離,帶給這顆稚嫩心靈的是生命個體的孤獨況味。

我在店里縮成一團,

長長的吊喪隊,

像云朵一般,

從家里涌了出去。

之后,我就更加寂寞了,

今天真的好寂寞。

——《吊喪的日子》(節選)(閆雪譯)

大家都有自己的家

晚上都在家里睡覺

但是,魚有什么呢

……

沒有家的魚啊

潮汐的夜,結冰的夜,

整夜整夜,都在游泳吧

——《沒有家的魚》(節選)(李茵豆譯)

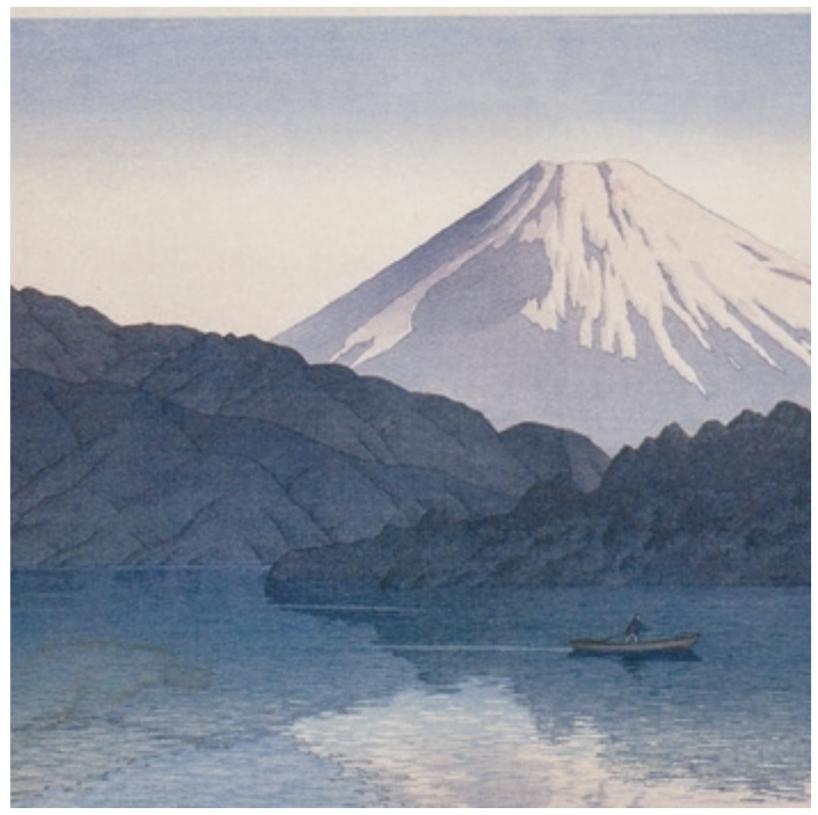

▲圖源:《像孩子一樣贊美世界:金子美鈴詩集》湖南文藝出版社2019年版 書內插圖

1920年,金子美鈴從女子高中畢業,沒有選擇去女子師范學校繼續學習并成為老師,因為覺得“教職員辦公室的氛圍和自己的性格不太合適”。那時的她越發癡迷于和書籍呆在一起。同書籍一道陪伴著她的還有發展正盛的童謠雜志。大正七年(1918年),童謠童話雜志《赤鳥(赤い鳥)》創刊,日本的童謠運動由此展開。《赤鳥》的創始人鈴木三重吉提出“面向孩子們創作的、具有豐富的藝術性”的新童謠創作理念,批評此前充斥文壇的極具功利主義色彩,或者過分西化的童謠。童謠運動迅速吸引了一批作家的目光。北原白秋、西條八十、野口雨情等都是活躍于當時的童謠作家。而金子美鈴作為眾多童謠雜志的忠實讀者,不久之后也加入了他們的行列。

1923年,金子美鈴搬到母親和繼父家中居住。因為那時仙崎家中的書店已經由成家了的哥哥經營,美鈴在這個家中的位置變得尷尬而邊緣。

此前從不知道自己身世的上山雅輔,此時已經對金子美鈴產生了愛慕之情。當金子美鈴搬到繼父家以后,上山雅輔才得知了她與自己是親姐弟的事實。這份情愫成為兩人都無法承受的悲劇。

繼父上山松藏是一個生意頭腦精明,而缺乏感情的人。為了書店的生意考量,他安排金子美鈴和書店店員宮本啟喜結婚。這場失敗的婚姻成為逐漸將金子美鈴拽入黑暗深淵的罪魁禍首。這個放蕩而殘暴的男人帶給金子美鈴的是無盡的羞辱、打罵和被限制人身自由的痛苦。

1930年,金子美鈴離婚,唯一的條件是希望由自己撫養女兒。然而在當時的日本,離婚后把孩子判給母親是不可能的事情。人生中最后一絲光明和幸福的源泉,自己的女兒,也要與自己別離了,金子美鈴最終選擇了走向死亡。

抵達海港的船兒的帆,

全都又黑又舊,

駛向大海的船兒的帆,

卻都潔白閃亮。

遙遠的海上的那艘船啊,

請你不要靠岸,

請你一直在海天之間,向著前方,一路遠航。

閃閃發光,一路遠航。

——《船帆》(閆雪譯)

此岸的生活是如此殘破不堪啊,就如同那些“抵達海港的船兒的帆”,然而心中一直在幻想和期盼著彼岸的世界。在那拋卻殘損肉體的靈魂世界,在那“遙遠的海上”,會有無邊的自由、絕對的純潔吧。掙脫了今世層層束縛的金子美鈴,她的靈魂不再靠岸,而是以詩為帆,遠航一百多年,長存于時空之海。

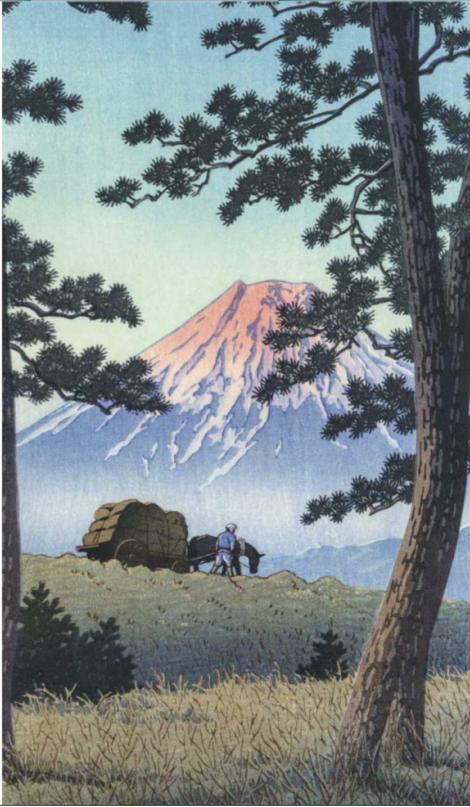

▲圖源:《像孩子一樣贊美世界:金子美鈴詩集》湖南文藝出版社2019年版 書內插圖

自愈:以心之靈性獲得心之力量

金子美鈴的人生走向了黑暗,但是她用詩句將光明留在了人間。在那片寂寞的土壤上,心靈之花奮力破土生長。當光明與黑暗在詩句中交匯,當生與死的渴望糾纏搏斗,那些由悲哀凄迷轉向愛與希望的詩歌帶給讀者巨大的情感張力,讓人折服于作者內蘊的勇氣、堅毅和力量。那是身處晦暗之中仍毅然選擇純真和美好的勇氣,永不麻木、永不墮落、永不喪失自我的堅毅,及在哭泣時微笑,在痛苦時自愈的力量。

美鈴的內心力量來源于她天然內蘊的靈性,她善感的童心對世間萬物有著敏銳的感知和欣賞,以及巨大的想象力。以這樣的心靈觀照的外部世界必然豐富動人。而五彩斑斕的世界反過來哺育了這顆心靈,愛撫這個受傷的靈魂。

每次,

我傷心哭泣的時候,

都能聞到橙子花香。

記得有一次,

我鬧別扭時,

誰也不來找我,

我從墻壁的小孔里,

觀看一群螞蟻,

一直看到膩。

墻壁對面,

房間里面,

傳來了人們的笑聲,

每次想起這事,我都會哭泣,

每次這個時候,

我都會聞到橙子花香。

——《橙花》(閆雪譯)

橙子花香是一片黑暗中唯一的亮色,唯一的光源。當個體的孤獨寂寞隔絕了金子美鈴和人世的一切,人世間不再有誰注意她的悲傷,大自然中那些為人忽視的美好卻帶來了溫馨的氣息。在聞到橙子花香時,這顆敏銳而純真的心靈感受到了什么?或許是花香中蘊含的生之光明與快樂,或許是橙花向著橙子生長的朝氣和溫暖,又或許是生靈萬物對自然恩典的感念和喜悅。于是生的氣息重新籠罩了她的世界。

▲圖源:《全部都喜歡(金子美鈴詩歌精選)》浙江文藝出版社2017年版 書內插圖

不管怎么擦,

淚水還是不停往外涌,

眼花中,

我心想:

我肯定是

撿來的孩子吧。

看著睫毛尖兒上

美麗的彩虹,

我心想:

今天

吃什么點心好呢?

——《睫毛上的彩虹》(閆雪譯)

抵御悲傷需要什么呢?有的時候只需要一顆純粹的童心,能夠將淚水想象成眼睛的彩虹。由沉浸于悲傷到對生活重新投入具體希望,只需要一個意象的過渡,美鈴可以如此輕松地完成轉變,這是一個只存在于童心想象中的意象——“睫毛尖兒上美麗的彩虹”。當一顆心靈站在童真的視角向世界做出“看”的動作,并再一次被它所看到的奇妙景象觸動和感召,困囿心靈的塵垢瞬間被凈化為純粹的安寧,這無疑是一種獨屬于詩人的、彌足珍貴的天賦。

童詩:一種感受和思考的方式

“童詩”這個概念和“童謠”有區別嗎?對于部分童詩來說,這兩個名稱或許可以混用。但是,當我們對一個作品做出“詩”的定義,就意味著賦予它在思想和審美層面的深層內涵。它的意義向任何年齡、任何狀態的心靈敞開。

如果說詩歌是心靈與世界最坦誠的對談,那么童詩就更要求用盡量簡單的方式敘述內心,讓所有人都能得其門徑。童詩并非純粹展現心靈的稚嫩或對世界認知的淺顯,而是需要剔除大部分的繁縟龐雜,呈現出最核心的干凈和明徹。

因此,童詩是一種感受和思考的方式。金子美鈴選擇了童詩的方式,希望無論孩童還是大人都可以了解自己的所思所想,但這并不意味著她停止過對人生和世界的深入思考。在她的童詩中,可以讀出對人世間的關懷、哲思乃至對世間萬物的悲憫。當內心的深刻體悟被容納于簡潔流暢的表達方式中,當意義在詩句的空白間流轉,一首童詩就可以變成一個萬花筒的入口。不同的心靈望進去,生發出不同的體驗和感悟。

太陽神的使者,

排好隊從天空出發。

途中遇見了南風,

南風問他們去干嗎?

一位使者回答:

“我去把光粉撒向大地,

讓大家能順利地工作。”

一位使者看起來很高興:

“我去讓花朵們綻放,

讓世界變得更美好。”

另一位使者溫柔地說:

“我去為純潔的靈魂們

架一座能攀登的拱橋。”

最后一位使者看起來很寂寞:

“為了創造出陰影,

我也得一同前行。”

——《日光》(閆雪譯)

如果去掉詩的最后一段,只看前三段,這似乎是一首歌頌光明和美好的童謠,淺顯易懂。然而詩的第四段卻將整首詩引向哲思的深度。如果說太陽象征著“純潔的靈魂們”不斷追索的至高價值,那么黑暗的存在就是追求光明的必備條件;陰影的侵擾是心靈歷煉自我的必然存在。在了解金子美鈴的人生遭遇后,再讀此詩,結尾的分量想必更加沉重。一生飽受陰影侵擾的金子美鈴,在對此投以思考時,依然選擇以成熟而平和的態度肯定陰影的價值,解讀的深度讓一首童詩的結尾擁有雋永韻味。

圖片來源于網絡與出版物

微信編輯丨李欣桐

審核丨張志強

原標題:《金子美鈴:淚水是眼睛的虹霓,世界是神靈的童心》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司