- +1

早晚沉浸趕集,宋人的市集有多少花式玩法?

市集

“人物嘈雜,燈火照天,每至四鼓罷”。從事商業的空間擴大到除了皇宮以外的各條街巷,甚至擴大到城郊。

宋代是中國人文文化最為昌盛的時代,上至皇家廟堂,下至民間百姓,對“美”的追求滲入到生活的各個方面;同時,生活的日常又反哺審美理論及思潮以養分。如何表現、傳達宋朝藝術與生活之間的表里相依,是一個有趣的話題。在近期上海文藝出版社推出的《宋式藝術生活》書中,作者以“圖像”為依托,聚焦“藝術與生活”,以史料中的故事,講述宋代皇帝、文人、畫家、工匠等對藝術的創造。分析蘇東坡和岳飛長什么樣、追問宋徽宗真跡是否真的存在、解答宋代的美術高考、探究《清明上河圖》里的開封市集……

今天夜讀,進入宋代市集的夜市時間,在那里我們將看到各種國內與進口商品場景,感受宋人如何從商業生活里獲取日常煙火氣的樂趣。

邵曉峰 / 著

上海文藝出版社2023年9月

夜市開到凌晨一點

中國歷史上,大多數王朝都實行嚴格的“宵禁”政策,但北宋的夜市卻擁有著無法比擬的活力。凌晨一點的汴京城,依舊可以看到人流如織、燈火璀璨。

夜市的出現突破了營業時間的限制,北宋開封和南宋臨安的市場商業氣氛較以前更為濃厚。據《東京夢華錄·州橋夜市》記載,北宋開封的夜市營業時間被允許延長到三更甚至四更。古時一夜分為五更。和現在的時間對應大約是這樣的:一更 19—21 時;二更21—23 時;三更 23—1 時;四更 1—3 時;五更 3—5 時。

▲ 電視劇《清平樂》(2020)

另據《宋會要·食貨六七之一》記載:“太祖乾德三年四月十三日詔:開封府,令京城夜市至三鼓以來,不得禁止。”北宋蔡京之子蔡絛在其《鐵圍山叢談》卷四中描述北宋都城開封街頭為“人物嘈雜,燈火照天,每至四鼓罷”。而且在都城里,從事商業的空間擴大到除了皇宮以外的各條街巷,甚至擴大到城郊。

汴京的夜市發展得益于商業的發展。北宋的各大城市, 既無唐代長安、洛陽那樣的坊(居住區)與市(貿易區)之別,這使得市井貿易發展迅速;又無晝與夜之界, 這使得汴京的夜市非常著名。南宋的商業甚至比北宋更為發達, 除臨安外, 建康、平江、成都、鄂州、福州、泉州、廣州等城市, 人口都很多, 也均是著名商埠。

交往盡在市場中

北宋神宗熙寧年間(1068—1077),全國的城鎮多達 1800 個,多數分布在南方,南方諸路就有 1300 多個。這些新興的商業城市改變了原來的州郡格局和性質,由區域單一的政治中心變為政治和經濟的雙重中心。此外,在城巿城墻外周圍的廣大地區,也突破了以前的“巿”制,逐漸出現了新興的商業區——鎮市和草市,有些鎮市和草巿還因貿易發達和人口增加,逐漸發展成為州縣的一部分,有的甚至成為獨立的小城市。城鄉之界也逐漸模糊,使得商業與手工業的發展不再受到區域的束縛而蓬勃日上。集鎮的發展增進了宋朝經濟的繁榮,集鎮的出現及分布也影響著風俗畫的發展,集鎮生活也成為兩宋風俗畫家的重要創作內容。

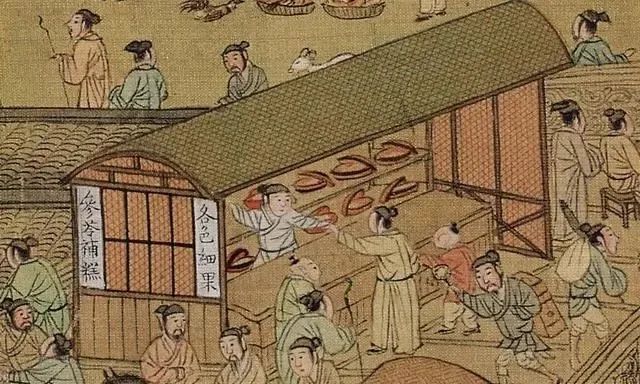

“清明上河”是北宋的民間風俗,類似現在的節日集會,人們進行各種商貿活動。北宋張擇端的《清明上河圖》采用散點透視構圖法,生動記錄了北宋都城汴京繁榮的景象,成為宋代風俗圖像的典范之作,對后世影響甚大。畫面中有茶坊、酒肆、腳店、肉鋪、廟宇、公廨、藥店、修車,甚至看相算命、修面整容,各行各業,應有盡有;大的商店門首還扎“彩樓歡門”,懸掛市招旗幟,招攬生意;街市行人,摩肩接踵,川流不息。

▲ 仇英版《清明上河圖》(局部)

宋朝市場上的商品種類繁多,居民的生活用品幾乎都要到巿場上購買。在當時的汴京市場上,不但能買到北方的牛羊馬匹,南方的水果干品,江淮的糧米魚蝦,而且能購得沿海的海產品,福建、杭州的印本,名窯的瓷器等。市場上的熱銷貨物甚至還有來自海外的日本扇、高麗墨以及大食(阿拉伯)香料等。這些有力促進了基層經濟的發展,提高了老百姓的生活水平,也為風俗畫家們提供了重要的創作素材。

據宋代吳自牧《夢粱錄》記載,南宋臨安市場上的各類商品多達 414 類,一些城市居民甚至還是奢侈品的消費者,據南宋王邁《丁丑對策》記載:“士夫一領之費,至靡十金之產,不唯素官為之,新仕尤效其尤者;婦女飾簪之微,至當十萬之直,不唯巨室為之,而中產亦強仿之矣。”在這種消費氣氛的刺激下,市場日趨繁榮。

商品遠銷海外

宋朝與周邊國家的貿易主要在榷場進行。北宋時期,在與遼的交界處設立榷場;南宋時期,在與金和大理的交界處設立榷場。宋朝出口茶葉、瓷器、藥材、棉花、犀角、象牙等貨物,進口馬匹、毛皮等貨物。

宋代海外的交通與貿易比前代更為發達與興盛,其技術基礎的因素在于羅盤的發明和使用以及海船制造技術的提高,其國家政策的因素則在于通商口岸的增加。唐代沿海的通商口岸僅有登州和廣州,海船航程最遠到達波斯灣一帶。宋代沿海通商口岸則陸續增加,前后有廣州、泉州、明州、杭州、密州等十多處,海船的航程更是延伸到紅海口和東非諸國。這樣一來,宋朝的大批農產品、手工業產品、銅錢等運往海外各國。由于宋朝的銅錢信用佳,曾被大量走私到東南亞和西亞國家與地區,當時的朝鮮和日本甚至一度停用自己的貨幣,改用宋錢,宋錢成為大受歡迎的硬通貨。

在當時與中國通商的國家有歐亞地區的數十個國家。宋朝出口的貨物有絲綢、茶葉、瓷器、紡織品等,進口貨物有象牙、珊瑚、瑪瑙、珍珠、乳香、香料、胡椒、玳瑁等。宋朝市舶司每年征收進口貨物的稅收,北宋仁宗皇祐(1049—1054)年間為 53 萬貫,北宋英宗治平(1064—1067)年間為 63 萬貫,到了南宋紹興(1131—1162)年間更達 200 萬貫,這約占全國財政收入的 6%,對宋代的繁榮起到了重要作用。

貨幣流通的新型變化也從另一個角度反映了宋代商業的進一步發展。衡量一個社會商品經濟發展程度的重要標準是支付手段,北宋時商品流通和支付的手段主要是銅錢,每年的銅錢鑄造額要比唐代多幾倍到十幾倍。南宋時主要的支付手段則是紙幣“交子”“會子”,金、銀等金屬的貨幣機能在不斷增大,而絹、布等傳統輔助貨幣的支付作用在逐步縮小。

商業經濟的發達使宋朝的財政收入為歷代之冠,北宋極盛時歲入白銀一億六千萬兩,這大約是明朝的十倍,這得歸功于宋朝重視商業的發展,其財政總收入約有 70% 源于商業。

全民經商,出家人亦做買賣

在商品經濟的沖擊下,宋代的社會生活之中甚至形成了一種“全民經商”的態勢。宋代經商群體的構成除職業化商人之外,還包括了依賴國家供給的軍人、官吏、皇室成員和享受國家優惠政策的宗教界人士。在一般邏輯上,他們經商營利的行為超出了其職業的范疇,也多為國法和傳統道德規范所不容。但若將其放入特定的歷史發展語境中去考察,就帶有一定的合理性。

僧侶道士開始從事商業買賣一類的經濟行為與宗教日益世俗化的大背景密切相關。宋代以前的寺院經濟主要立足于土地,隨著社會經濟的發展, 寺院經濟也開始轉向寺院手工業和商業發展,因為這一時期財富的標志除了土地以外,手工業和商業產品也是其中的重要組成部分。著名歷史學家漆俠在其《宋代經濟史》中認為,以東京大相國寺為例,在那里除了熙熙攘攘的俗人參與交換之外,還有所謂的“王道人”自制“蜜煎”出售,“諸寺師姑”自制“繡作、領抹、花朵、珠翠、頭面、帽子、冠子”出售,而天下聞名的“寺綾”也開始從寺院自我消費走向市場買賣。據宋代孟元老《東京夢華錄》記載,寺內“每遇齋會,凡飲食茶果、動使器皿”也要以金錢論價,“雖三五百分,莫不咄咄而辯”。雖然這種爭利場面與宗教人士清凈無為、淡泊名利的本分似乎格格不入,但是在全民經商的大潮下,宗教人士為了寺廟事業的發展而獲得利益,這在時人看來也是自然而然的,成為宋代商品經濟格外發達的一個另類縮影。

新媒體編輯:鄭周明

配圖:劇照、歷史資料

原標題:《早晚沉浸趕集,宋人的市集有多少花式玩法?|此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司