- +1

藝術(shù)開(kāi)卷|與古為徒:看波士頓美術(shù)博物館藏書(shū)畫(huà)

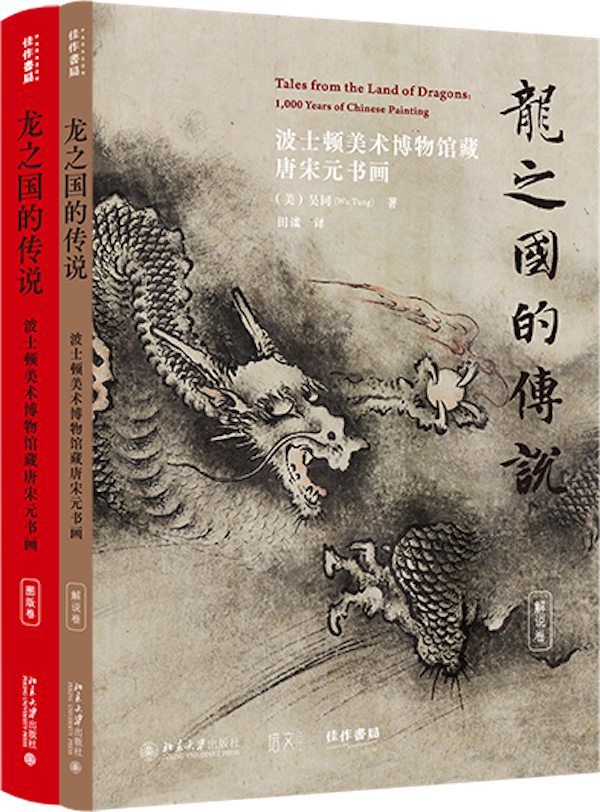

近期,由佳作書(shū)局聯(lián)合北京大學(xué)出版社培文編輯部出版的《龍之國(guó)的傳說(shuō):波士頓美術(shù)博物館藏唐宋元書(shū)畫(huà)》出版。該書(shū)為波士頓美術(shù)博物館經(jīng)典書(shū)畫(huà)大展圖錄Tales from the Land of Dragons中譯本,匯集150余件書(shū)畫(huà)精品,均以館方授權(quán)全彩大圖展示,全書(shū)為兩卷本,分圖版卷和解說(shuō)卷。澎湃新聞受權(quán)刊發(fā)波士頓美術(shù)博物館東方部部長(zhǎng)吳同先生撰寫(xiě)的導(dǎo)論節(jié)選,以呈現(xiàn)其館藏書(shū)畫(huà)展示思路與內(nèi)容架構(gòu)。

中國(guó)可將世上最古老、綿延最久的繪畫(huà)傳統(tǒng)算為自己文化遺產(chǎn)的強(qiáng)項(xiàng),那是一段超過(guò)2500年用紙或絹?zhàn)鳟?huà)的歷史。如果將古文獻(xiàn)的記載和近現(xiàn)代考古發(fā)掘的壁畫(huà)遺跡包含在內(nèi),則這份遺產(chǎn)甚至可追溯至上古時(shí)代。后世藝術(shù)家對(duì)古代大師的尊崇,以及對(duì)書(shū)畫(huà)古典風(fēng)格的傳承與革新,正是其綿延不絕的典型特征。中國(guó)現(xiàn)存最早的畫(huà)論出現(xiàn)于5世紀(jì),大概比存世最早的歐洲畫(huà)論——阿爾伯蒂(Leon Battista Alberti)的《論繪畫(huà)》(On Painting),要早一千年。謝赫(活躍于5世紀(jì)晚期)強(qiáng)調(diào)在摹寫(xiě)古代繪畫(huà)時(shí),要將傳神作為六法中的一法,而非單純模仿形式(“傳移模寫(xiě)”)。以此一歷久不衰的中國(guó)式描摹方法,來(lái)捕捉古代杰作“氣韻”,恰是古畫(huà)得以留傳的一大原因,許多古典風(fēng)格在今日只能經(jīng)由歷代的臨摹本得窺豹一斑。

北宋 宋徽宗《搗練圖》(局部)

中國(guó)的鑒賞家將古代繪畫(huà)稱作“古畫(huà)”。這個(gè)詞里,“古”意為“古代”或“古典”,在其他情況下,也被廣泛引申為“上古”——同時(shí)具有歷史和神話意味的過(guò)去。但中國(guó)繪畫(huà)傳統(tǒng)的延續(xù)性,并不僅僅依賴對(duì)古代繪畫(huà)的描摹,或是對(duì)古代的無(wú)上尊崇。它是幾種文化力量錯(cuò)綜交織而出的結(jié)果。其中最引人注目的莫過(guò)于繪畫(huà)與書(shū)法藝術(shù)的密切關(guān)系,書(shū)法是中國(guó)獨(dú)特的書(shū)寫(xiě)體系,至少可追溯至商代(前17至前11世紀(jì))。作為一種藝術(shù)形式,中國(guó)早期的鑒賞家給予書(shū)法最高的評(píng)價(jià),他們由書(shū)法的用筆上領(lǐng)會(huì)到繪畫(huà)的筆法。書(shū)法風(fēng)格與技法的發(fā)展變化,對(duì)繪畫(huà)的審美觀念有著極大的影響。在宋徽宗在位時(shí)期(1101—1125),詩(shī)、書(shū)、畫(huà)被視為“三絕”,這合三絕為一的藝術(shù)表達(dá)形式,至今仍是中國(guó)對(duì)世界藝術(shù)史所做的最具代表性的貢獻(xiàn)。書(shū)法與繪畫(huà)筆法的相互交融孕育了文字與圖像的聯(lián)姻,山水畫(huà)中初現(xiàn)近似抽象的皴擦。

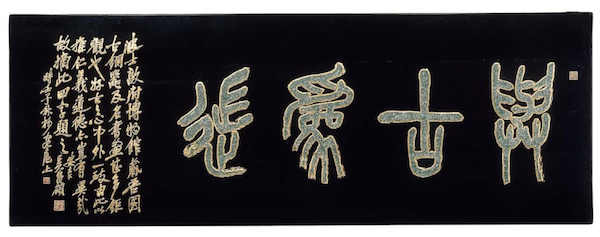

吳昌碩于1912年為波士頓美術(shù)博物館題寫(xiě)的匾額“與古為徒”

在繪畫(huà)的許多傳統(tǒng)與風(fēng)格中,“與古為徒”這種說(shuō)法可以追溯至更早的文化淵源,其中最古老的莫過(guò)于中國(guó)本土信仰的祖先崇拜,這可從前2000—前1000年間的青銅時(shí)代的禮器和祭祀禮儀中看出。這種對(duì)過(guò)去的宗教般的崇敬,植根于對(duì)宗族家庭的效忠,“古”的觀念也由此演進(jìn)為儒家重視的孝道。

構(gòu)筑“古”的權(quán)威的第三種因素,來(lái)自中國(guó)人對(duì)歷史更迭的篤信。在漫漫歷史長(zhǎng)河中,中國(guó)經(jīng)歷了疆域版圖的擴(kuò)張與分裂,朝代政權(quán)的興衰更替,帝業(yè)江山的得失與孤立。統(tǒng)治者的腐敗與無(wú)能使天命落空,而“中國(guó)”(位居四方之中的國(guó)度)本身,在長(zhǎng)年經(jīng)受游牧民族侵入的情況下,既吸收也同化了這些異族文化。為了理解這種變遷交替,并促進(jìn)對(duì)本族的認(rèn)知和文化傳統(tǒng)的共享,中國(guó)的帝王和思想家試圖尋求一個(gè)制高點(diǎn)—— 一個(gè)被懷念的時(shí)代,就是回歸各種被理想化過(guò)的“黃金時(shí)代”,這個(gè)時(shí)代就被稱為“古代”(古時(shí)候的朝代),它的和諧與開(kāi)明秩序?yàn)橄乱粋€(gè)歷史輪回的運(yùn)轉(zhuǎn)提供了先例。在哲學(xué)、經(jīng)綸和藝術(shù)中,君、臣、賢、達(dá),詩(shī)人、畫(huà)家,無(wú)不通過(guò)回望這些古代來(lái)求索依據(jù)、啟迪和指引。

繪畫(huà)有助于傳播帝王政令。9世紀(jì)的鑒賞家張彥遠(yuǎn)(815—907)已察覺(jué)到有些古代的畫(huà)卷和宮殿的壁畫(huà)就成為政權(quán)的教化象征。這種官方藝術(shù)“完善了圣賢的教化,也有助于闡釋倫常綱紀(jì)”。閻立本(?—673)便是創(chuàng)作此類畫(huà)作的名家,他是唐代開(kāi)國(guó)統(tǒng)治者之一——唐太宗(626—649年在位)朝廷的重臣及御前肖像畫(huà)家。本館藏的《歷代帝王圖》傳為閻立本所作,這件作品正屬于張彥遠(yuǎn)所記載的這種類型。它是所有美國(guó)收藏中年代最早的中國(guó)手卷,也是現(xiàn)存唯一一件為宮廷道德教化而描繪古代圣賢與帝王的畫(huà)作。

《歷代帝王圖》局部

古典傳統(tǒng)和儒家教化

政教性繪畫(huà)的傳統(tǒng),在哲學(xué)上植根于孔子(前551—前479)的學(xué)說(shuō),孔子是“復(fù)古”(回歸古代)想法最熱誠(chéng)的倡導(dǎo)者。儒家的典范既于史有據(jù),又符合道德,效仿的是古代的圣君賢王,孔子尊稱他們?yōu)檎彰髻t政與德行的燈塔。孔子本人生活的時(shí)代,諸侯與卿大夫正處于爭(zhēng)權(quán)奪利之中。孔子所屬的貴族家庭已走向沒(méi)落,這正說(shuō)明在中國(guó)青銅時(shí)代末期貴族階級(jí)處于岌岌可危的狀態(tài)。他理想化了西周(前1046—前771)的早期君主,他們的時(shí)代比孔子本人早約五百年。孔子想要實(shí)現(xiàn)一個(gè)更為公正、人道、和諧的社會(huì),有別于自身所處的混亂社會(huì),就必須回到這些古代君王的治世之道。對(duì)上古時(shí)代圣賢君主的尊崇,正是孔子“復(fù)古”理念的核心,但孔子始終沒(méi)有找到能遵循這一理想的國(guó)君。

在孔子逝世后,他的弟子門生將其生前的言論結(jié)集成書(shū),名為《論語(yǔ)》。后世,尤其是帝王,幾乎將孔子神化,居然發(fā)展成包括神像、廟宇和祭典儀式的宗教崇拜。但除了將原本的孔子學(xué)說(shuō)半神化外,正統(tǒng)的儒家思想依然是一種倫理哲學(xué),為引導(dǎo)中國(guó)社會(huì)的所有成員,下至最卑微的農(nóng)民,上至最有權(quán)威的帝王。儒家強(qiáng)調(diào)“孝”“禮”“仁”“義”,以及適合于“君子”(有教養(yǎng)的士大夫)行為準(zhǔn)則的典章。漢代(前206—公元220)以降,儒家為朝廷官吏制度的建立奠定了基礎(chǔ),其中最引人注目的,莫過(guò)于選拔官吏的考試制度。在理論上,考試制度允許文人憑借學(xué)識(shí)與人品考取功名,為國(guó)效力,并獲得晉遷。儒家思想為漢室獨(dú)尊以后,孔子的學(xué)說(shuō)遂成為欽定的經(jīng)典文獻(xiàn),后代的學(xué)者與官吏都必須學(xué)習(xí)、記誦和遵守。中國(guó)許多最偉大的藝術(shù)家往往出自文人階層,包括蘇軾(1037—1101)和米芾(1051—1107)在內(nèi)的領(lǐng)袖人物。兩人皆在宋代(960—1279)為儒家的藝術(shù)品位下了定義。本館藏的《北齊校書(shū)圖》,是北宋人物畫(huà)的重要作品,它反映了經(jīng)典文獻(xiàn)的影響力,正如《歷史傳說(shuō)故事》,這件描繪于西漢墓磚上的敘事場(chǎng)景,也表現(xiàn)出儒家有關(guān)禮和義的理想典范。兩千多年來(lái),由于精英階層的文人士大夫?qū)⒈4嫠囆g(shù)與文學(xué)、哲學(xué)與歷史的古典傳統(tǒng)視為己任,儒家始終牢牢生根于中國(guó)的主流思想中。

《北齊校書(shū)圖》局部

《歷史傳說(shuō)故事》局部

不朽的 “道”

儒家之外,另一種哲學(xué)思想同樣強(qiáng)有力地左右著中國(guó)的文人,這就是道家的哲學(xué)學(xué)說(shuō)。它的創(chuàng)始人老子(前6世紀(jì))與孔子同時(shí)代,而道家的另一位哲人莊子(約前369—約前286)則對(duì)古做出了一個(gè)不那么以史為鑒的構(gòu)想,這一理念早就反映在原始時(shí)代的神話中。“道”這個(gè)詞,在儒家和道家的學(xué)說(shuō)中都常出現(xiàn)。如果說(shuō)儒家的“道”強(qiáng)調(diào)的是對(duì)個(gè)人、家庭、國(guó)家和社會(huì)生活的行為約束,那么道家的“道”則著重于內(nèi)在的生命。真正的“道”是自然,而非人造的歷史。孔子及其弟子重視理智與德行,道家的真人則更贊同對(duì)靜和悟的直覺(jué)修為。和孔子的門徒一樣,他們也論證“道”既不能被描繪又無(wú)法被解說(shuō)。對(duì)道家弟子來(lái)說(shuō),“道”可從自然中不變的法則和變幻的形體里看出來(lái),不管是在一吐一納的氣息中,還是在天地的陰陽(yáng)現(xiàn)象中。它寓于生命本身一喘一息的“氣”或精氣神之中,比如亙古不變的磐石,轉(zhuǎn)瞬即逝的霧靄云翳,或轟鳴傾瀉的瀑布——生命之氣的激動(dòng)。

館藏的《九龍圖》由南宋文人陳容(活躍于13世紀(jì)上半葉)繪制于1244年,我們從中看到了一種在繪畫(huà)中更引人矚目的嘗試——將道家的玄學(xué)與審美相結(jié)合。畫(huà)家本身是一位失意的文官,借由描繪猛龍來(lái)表達(dá)對(duì)自己仕途的失望。龍是道家宇宙觀里最主要的表征,本館亞洲部前部長(zhǎng)岡倉(cāng)覺(jué)三(號(hào)天心)(1862—1913)將它比作“變幻的精靈……偉大的神跡”。

《九龍圖》局部

陳容的圖卷描繪群龍?jiān)谠启琛⒚造F、險(xiǎn)谷、渦流和烈火中現(xiàn)身——這都是對(duì)“道”的表現(xiàn)。龍的九種變化正反映了畫(huà)家在這神秘世界里創(chuàng)作過(guò)程各階段,陳容在卷尾自題的詩(shī)文中記述了他的心態(tài)。他在一個(gè)借酒消愁、心神恍惚的狀態(tài)中,尋求一種自發(fā)的表現(xiàn)和致幻的體驗(yàn),這是道家魂游象外的典型做法。他的潑墨技法和皴擦筆法表現(xiàn)了這一過(guò)程的自由不羈。畫(huà)卷后的道教天師與道士跋語(yǔ)盛贊龍的四射活力,其中有一位甚至將這九龍解讀為求道過(guò)程中的老子。

《歸去來(lái)辭》(局部)

無(wú)論儒家弟子有多么崇拜歷史典范的“德性之道”和“開(kāi)明治世”,但正如陳容的圖卷所表現(xiàn)的,不朽的“道”已超越了人類本身。道家的莊子將樂(lè)園般的過(guò)去描述為“至德之世”,“事而無(wú)傳”。在這更古老的“古”里,“不尚賢,不使能……端正而不知以為義,相愛(ài)而不知以為仁,實(shí)而不知以為忠,當(dāng)而不知以為信,蠢動(dòng)而相使,不以為賜。是故行而無(wú)跡,事而無(wú)傳”。通過(guò)追隨永恒的“道”,人類可以回歸自然本真,歷史因而變得微不足道。對(duì)于中國(guó)畫(huà)家而言,在諸如范寬(活躍于10世紀(jì)晚期至11世紀(jì)早期)和郭熙(約1001—約1090)等北宋(960–1127)大師筆下的豐碑式山水中,道家的自然主義找到了一種深?yuàn)W的藝術(shù)表達(dá)方式。儒家和道家的典范深刻影響了文人的公私世界。為了成為一個(gè)完善的人,中國(guó)的文人,尤其是那些在朝任官的士大夫,必須同時(shí)將儒和道的思維融入他們的生活中。陳容的詩(shī)畫(huà)修養(yǎng)和文官生涯,見(jiàn)證了這兩種對(duì)立的要求對(duì)他所造成的緊張與不安。《歸去來(lái)辭》取材于中國(guó)古典文學(xué),為我們提供了一個(gè)更為著名的文人例子,陶潛(字淵明,約365—427)在41歲的時(shí)候棄官歸隱自然,過(guò)著一種返璞歸真的道家生活。(他的古怪事跡可從下面的例子中得見(jiàn)一斑:他為了能更好地欣賞音樂(lè)中隱藏的內(nèi)涵,竟然把琴弦去掉!)在過(guò)上道家生活之前,陶潛曾短暫地當(dāng)過(guò)地方縣令,這種歸去來(lái)的典型人生軌跡,由一長(zhǎng)串的詩(shī)人、畫(huà)家和文人在大同小異地演繹著。文人掙扎于尋求儒家的理想和理性,與道家的個(gè)人主義和超凡脫俗之間的平衡——兩者間的矛盾歷來(lái)對(duì)政治和審美都產(chǎn)生過(guò)重要影響。

技法、材料和裝裱形制

中國(guó)傳統(tǒng)鑒賞家經(jīng)常將書(shū)法的美學(xué)理念和術(shù)語(yǔ)運(yùn)用于繪畫(huà)的評(píng)鑒中。9世紀(jì)的批評(píng)家張彥遠(yuǎn)說(shuō):“書(shū)畫(huà)同源。”他甚至可將這種密切 關(guān)系上溯至漢代。從著名的楚帛書(shū)(紐約賽克勒基金會(huì)藏)中,可看出篆書(shū)和漢以前人物畫(huà)中所用一般粗細(xì)線條之間的相似性。近代考古 發(fā)現(xiàn)證明了早在中國(guó)新石器時(shí)期的陶器上所繪的圖,和古文字間有著類似的形態(tài)和特征。書(shū)法中的筆法轉(zhuǎn)用到描繪人物和山水是如此自然,因此中國(guó)的鑒賞家常將繪畫(huà)說(shuō)成“寫(xiě)”畫(huà)。從這個(gè)角度看,如果不理解書(shū)法,就不算是真能欣賞繪畫(huà)中的筆法。

陶器。馬廠文化,新石器時(shí)期,前 3000 年。帶有墨繪 花紋和巫師頭像的彩陶罐。波士頓美術(shù)博物館藏。E. Rhodes and Leona B. Carpenter 基金會(huì)和 Edwin E. Jack 基金會(huì)

在字形規(guī)整的篆書(shū)影響畫(huà)作上千年后,三種新書(shū)體的發(fā)展啟發(fā)了中國(guó)畫(huà)家如何利用書(shū)寫(xiě)筆法來(lái)作畫(huà)。西漢(前206—公元 25)晚期,隸書(shū)的出現(xiàn)對(duì)繪畫(huà)技法產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。以館藏西漢畫(huà)像磚上姿態(tài)夸張的人物和動(dòng)物為例,這種用隸書(shū)的橫豎撇捺線條作畫(huà)的方式,擴(kuò)大了表現(xiàn)氣韻生動(dòng)筆法的可能性。漢代此種生動(dòng)的人物畫(huà)法代表了西域佛畫(huà)傳入中土之前典型的中國(guó)人物畫(huà)風(fēng)。

諸如范寬、郭熙、李唐(11世紀(jì)60年代—1150年后)和他們的追隨者等早期山水畫(huà)家的成就 要?dú)w功于楷書(shū)(圖版007)和行書(shū)的發(fā)展。它們?nèi)〈俗瓡?shū)和隸書(shū),從4世紀(jì)起直至今日,行、 楷書(shū)依然是中國(guó)書(shū)法的主流。其勻稱的結(jié)構(gòu)和高度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠霉P,表現(xiàn)在宋代山水畫(huà)精描細(xì)寫(xiě)的風(fēng)格中。

米芾創(chuàng)造的米點(diǎn)皴。佚名《仿米芾山水圖》(局部)

書(shū)法對(duì)中國(guó)繪畫(huà)的第三種影響是草書(shū)的流行,這一書(shū)體起源于漢代。它影響了文人及僧道畫(huà)家,他們將這種富有表現(xiàn)力的筆法運(yùn)用于繪畫(huà)中。它的影響顯見(jiàn)于本館收藏 的三件元代作品里:兩件佚名畫(huà)作——《仿米芾山水圖》、《折枝墨竹圖》 和一幅傳為禪僧溫日觀所作的《水墨葡萄圖》。

《龍之國(guó)的傳說(shuō):波士頓美術(shù)博物館藏唐宋元書(shū)畫(huà)》

(本文摘選自《與古為徒》一文,作者吳同為波士頓美術(shù)博物館東方部部長(zhǎng))

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司