- +1

全球頭號通緝犯:自負、貧窮、仇恨,什么是他的行兇動機?

1968年4月4日,黑人民權運動領袖馬丁·路德·金在美國孟菲斯的一間汽車旅館遭到暗殺,終年39歲。在舉國震驚之中,一位名叫詹姆斯·厄爾·雷的逃犯很快被FBI認定為兇手。但是獨行俠殺死金的故事,打破了幾乎所有人的平衡感。人們質疑FBI的結論,認為雷是被精心安排的替罪羔羊。

美國歷史學家、記者漢普頓·塞茲的非虛構作品《頭號追兇》,不僅關注馬丁·路德·金和金的運動,更注目于兇手行兇前的生活軌跡、閱讀習慣、政治立場和影響力,以一種深切的人文關懷和蒙太奇式的懸疑筆法,呈現了一場為期65天、穿越兩大洲的逃亡與追蹤。對于兇案發生以來鋪天蓋地的陰謀論,塞茲進行了認真深入的研究,但最后卻發現,事情并不是我們所想象的那番模樣。

《頭號追兇》[美] 漢普頓·塞茲 著 / 劉婉婷 譯/ 活字文化 策劃 當代世界出版社 出版 / 2023年

在新書出版之際,《頭號追兇》特約編輯小楊將做客視頻號【活字文化】的直播間分享編輯這本書的故事。本次討論將從破案者FBI在其中的尷尬談起,在案發前,以胡佛和司法部長克拉克分別為代表的矛盾爭鋒激烈,FBI對金的長期調查幾乎要滑入監視的程度;而案發后,FBI傾盡全力,動用所有的技術偵破案件,抵達高光時刻。胡佛和克拉克對金的態度分別代表著什么視角?

美國的仇恨文化澆灌了一個具體的行刺者,那么這位具體的人是什么樣的?作者塞茲又為何要如此執著地拼湊、描摹刺客的畫像?

金生命的最后一年,也是一個震蕩、迷茫的時代節點,究竟是什么在暗中撥弄著時代的走向?而這一切,又和我們當下的生活有什么關系?感興趣的朋友,歡迎“預約”本次新書分享會。

一個微不足道的人,何以單槍匹馬放倒一位歷史巨人?詹姆斯·厄爾·雷是誰?自負、貧窮、仇恨,什么是他的行兇動機?疑團重重,事情要追溯到更久遠之前。

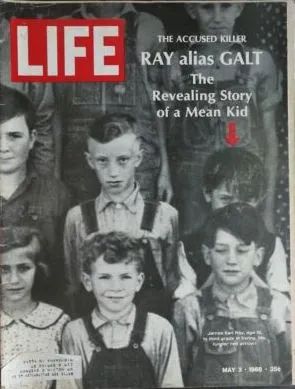

壞孩子雷的生平

《生活》雜志1968年5月3日刊發的封面文章講述雷的童年和犯罪史。

雷的家族有長達一百年的犯罪史,他們骯臟不堪,運氣極差。雷的曾祖父是個全能暴徒,他駕馬車賣私酒給印第安人,最終因為槍殺了六個人被絞死。雷敬愛的叔叔厄爾是個巡游狂歡節的拳擊手,犯過強奸罪,因為往妻子臉上潑石炭酸被判入獄六年。

詹姆斯·厄爾·雷的整個人生,都如影隨形地貫穿著絕望。他們一家的遭遇,正是金生前組織的那場貧民軍運動想要解決的問題:多代同堂的絕望的貧苦生活。

雷一家住在密蘇里州狹小的尤英區外的一片農場里。據說,他們在冬天里經常不得不把房子拆掉,以用作燒火的木柴來抵御寒冷。他們只能一點點拆掉房子,直到它徹底倒塌,逼著全家搬進密西西比河岸下一座同樣破舊的木屋里茍延殘喘。

可以想見,雷家每個孩子也都命運坎坷。約翰、吉米、杰瑞都有前科,但這還僅僅是這個家族苦難的冰山一角。1937年春,雷六歲的妹妹馬喬里玩火柴時不慎自焚身亡。雷家最小的兩個孩子,麥克斯(有智力缺陷)和蘇西,在1951年雷的父親拋妻棄子后被送給別人收養。十年后,心地善良卻積勞成疾的母親露西爾,于五十一歲時患肝硬化在圣路易斯去世。兩年后,雷十八歲的哥哥巴茲開車從伊利諾伊州昆西的一座橋上沖進了密西西比河的污泥中,與同坐車內的女友雙雙溺亡。

還有梅爾巴,在雷家眾多孩子中,她的遭遇也許是最悲慘、最混亂的。梅爾巴患有精神疾病,經常對陌生人大吼大叫,喊出各種污言穢語。她人生的大部分時間都是在精神病院度過的。一年前,也就是1967年,她上了當地新聞,因為她拖著一尊兩米多長的彩繪十字架穿過昆西的一條鬧市街區。她解釋說:“我這么做是為了不瘋掉。肯尼迪總統遇刺了,世界大戰爆發了,我只能向耶穌尋求庇佑。”

梅爾巴被詢問時表示,她和哥哥詹姆斯·厄爾幾乎沒什么交往。她依稀記得:“他很愛干凈,無論什么時候都在梳頭發。”

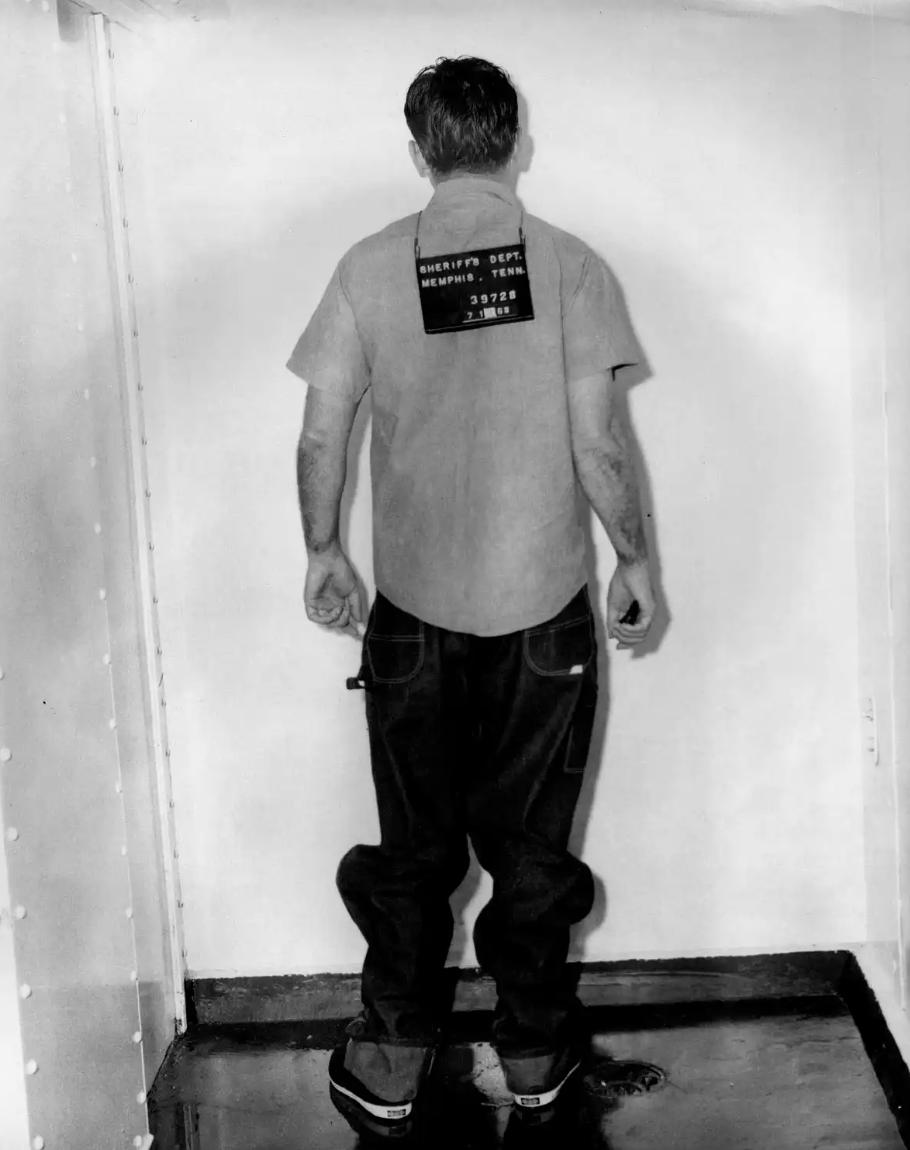

詹姆斯·厄爾·雷第一次被捕后拍攝的照片

雷從高中輟學,之后又因為“無能且無法適應軍隊服役”而被軍隊開除。他的絕大部分罪行都是些微不足道的小罪,比如入室盜竊、偽造文書、持械搶劫。他的犯罪生涯就是一連串魯莽和愚蠢事件的總和,但雷本人其實并不愚蠢,不僅如此,他在獄中甚至是以熱衷讀書出名的;在策劃方面,他具有極大的耐心,他頑強、有創造力,而且深具智慧,尤其體現在蒙騙權威上。任何人要從嚴密的監獄越獄,還潛逃一年多,肯定都具備不可忽視的街頭智慧。

雷這一生中也曾多次試圖改邪歸正。他做過許多正經工作,包括制鞋公司配色師、制革廠工人、壓縮機制造廠的流水線工人,還在一家餐廳當過洗碗工。但他也總是再二再三地走上犯罪的道路,因為他只了解這個世界。1928年,雷出生于伊利諾伊州的藍領小鎮奧爾頓,除了服刑之外的時間,雷都是在這里度過的。奧爾頓警察局長威廉·彼得森回憶說:“他就是個骯臟的渣滓,是個晝伏夜出的賊。”

《生活》雜志1968年5月3日的目錄,封面故事的標題是《詹姆斯·厄爾·雷,化名加爾特》

FBI探員了解到,雷在杰市監獄是眾所周知的癮君子兼毒販,他在這里的毒販生涯很可能就是他逃亡期間的花銷來源。(據后來詳細統計,這些年來雷應該匯出過將近7000美元的販毒收入,其中大多數應該都給了他的家人。)不過雷最主要的特征是他對逃跑的癡迷。雷在獄中的綽號是鼴鼠,他之前就曾經多次從杰市監獄越獄未遂,而且為此還被罰在單人囚室苦熬了好幾個月。雖然他有屢次越獄未遂的案底,本該讓獄警更加小心地提防他,可是他的某種特質讓他格外容易被人遺忘,讓他顯得無關痛癢、平庸無奇。大多獄警甚至只記得他的囚號:416-J。

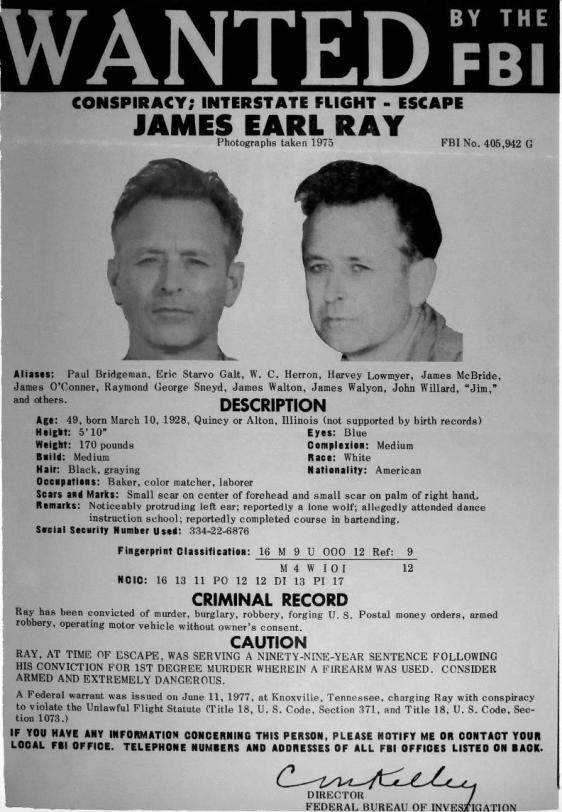

化名加爾特

聯邦調查局于1977年6月11日在華盛頓發布的通緝令

1967年4月23日,雷從密蘇里州監獄越獄,之后他化名埃里克·斯塔沃·加爾特,于11月19日來到了洛杉磯。40歲的加爾特面容整潔,皮膚光滑,但帶著一抹魚腹似的蒼白。他每天都在吃阿司匹林,而且還抱怨頭痛、失眠和莫名的焦慮。他心率很高,胸口也有些說不上來的疼痛。雖然最近的一次視力測驗顯示他的雙眼視力正常,但他還是時常擔心自己將要失明。他經常調整服用的藥物,完善著他自我維護的養生法則。他一直在服用每日維生素和各種其他補品。雖然他骨瘦如柴,但是他還是會定期做健美操、練舉重。

盡管加爾特衣著便宜,但卻整潔講究。他會給他的山寨鱷魚皮鞋拋光、上油,而且他量身定制的西裝永遠整潔、筆挺。好萊塢大道的家庭服務洗衣店和他住的酒店就在同一條街上,他每周六下午都會去那里洗衣服。

在外貌上也是一樣。加爾特對收拾打扮十分上心,而且他很愛照鏡子。他的臉永遠刮得干干凈凈,指甲也會修剪整齊;他梳一個烏黑锃亮的大背頭,涂著百利發蠟,在陽光下熠熠發光。整潔和衛生讓他有一種特別的驕傲。雖然他出沒于粗陋的廉價旅館和下等酒吧,而且只有混跡于那些最為人不齒的群體才有歸屬感,但他會用自己的方式告訴自己,他這是出淤泥而不染。

盡管加爾特喜歡自夸,但他對自己的容貌其實缺乏信心。與加爾特交談的人都覺得有一件事尤其討人厭:加爾特的話沒什么實質性內容,而且他很少與人進行眼神交流。與埃里克·加爾特初次見面并不是什么愉快的體驗,因為他的握手軟弱無力;他經常快速眨眼、搖頭晃腦,而且眼神飄忽不定。哪怕刻意尋找,都很難發現他有哪里值得欣賞。他就像一只烏賊,會噴出墨水般的迷霧遮擋自己,避免被人看清,永遠都在讓人猜測他是誰、有什么想法。

加爾特在國家舞蹈工作室上過幾個月的倫巴舞和恰恰舞課,那里的學生很快就注意到了這位沉默寡言的神秘人。這所學校位于長灘的太平洋大道,彌漫著憂郁的氣息,貼身舞為這些陌生人編織了一張鼓動他們親密接觸的愛網,將這些寂寞的心攏在一起。可是加爾特卻拒絕與其他學生交往,而且也不和大家一起玩。他所有的心思都在學習舞步上。他說他可能很快就要去一個西班牙國家。他說:“我發現我很喜歡拉美人,他們很友好,不在乎條條框框。”他還補充道:“要是懂些拉美的舞步,和他們社交也會更容易些。”他確實記住了那些舞步,只不過他動作僵硬,也沒有美感可言。他學到了倫巴的技法,但是沒有學會精髓。

加爾特在女伴面前尤其害羞,而且他決不允許自己被一些無傷大雅的調笑誘惑。他只會在這些輕微的肢體接觸中害羞地發抖,然后深深地埋下頭。

關于埃里克·加爾特的一切幾乎都乏味而無聊,甚至他的相貌,都絕對落在統計學的中間位置:中等身高、中等體重、中等身材、中等年齡。這些平庸資質的累積結果,就是讓他出乎意料地容易被人遺忘。

圖/SHELBY COUNTY REGISTER'S OFFICE

但是如果有人真的用心研究他一段時間,也會發現他不自覺暴露出的一些特性,就像暗室中的底片,會有影像慢慢浮現。他不管什么時候臉上都掛著一個別扭的傻笑,雖然不明顯,但幾乎是他的永久性特征:帶著諷刺意味的自鳴得意,好像他知道什么秘密,但就是不說。還有他下巴上的小酒窩、鬢角的灰白、小臂上濃密的汗毛,還有額頭中央一道不長的疤痕。他走路慢吞吞,仿佛拖著腳挪動,很像老年人的步伐,還不時有些輕微的磕絆。而且他還有些下意識的小動作:比如他經常會拽拽左耳,有時還會緊張地輕笑。他還有個強迫癥一樣的習慣:他會下意識在酒吧的木桌上推著手里的伏特加左右滑動,從左手到右手,從右手到左手。

大多數見過埃里克·斯塔沃·加爾特的人甚至根本不會注意到他,那些少數注意到的,也會認為他就只是個怪人:這人野心勃勃卻毫無建樹,精明又小心翼翼,而且看起來還有些偏執和孤僻。

埃里克·加爾特在洛杉磯時,除了倫巴舞、調酒和催眠這些愛好外,對華萊士競選活動的著迷更是占據了他的大部分時間和想象力。

華萊士反對大政府、支持工薪階層、詆毀共產主義。他的這些言論,在加爾特那顆憤怒靈魂的最深處引起了不小的共鳴。加爾特甚至對這位州長的亞拉巴馬州出身都產生了歸屬感,因為1967年,加爾特曾經在伯明翰住過一段時日。他的野馬還掛著亞拉巴馬州牌照,上面甚至還印著亞拉巴馬州的昵稱:狄西的心臟。

不過華萊士最吸引加爾特的一點,還是這位州長對分離主義的公開支持。華萊士的言辭擲地有聲地表達了加爾特自己根深蒂固的偏見。雖然并不精于政治,但加爾特經常看報,而且對廣播和電視新聞頗為癡迷。他的政治觀點只是不滿的萌芽雜糅著各種抱怨。他對大多數話題的態度,都可以說是典型的反動派。比如,他對約翰·伯奇協會(John Birch Society)的職位很有興趣,甚至還曾致信詢問,不過最終并未正式加入。

1967年末,加爾特在種族政治上的立場開始趨于嚴苛。伊恩·史密斯(Ian Smith)在羅德西亞推行的白人至上主義政權激起了他的高度興趣。有證據顯示,加爾特還是《雷電》(Thunder bolt)的忠實讀者。這是惡毒的種族隔離主義黨派國民州權利黨(National States Rights Party)在伯明翰發行的仇恨報刊,有大概四萬鐵桿讀者的訂閱量。

這份報刊的主題就是強烈譴責馬丁·路德·金,并且稱華萊士的總統競選是“白人選民的最后機會”。別的不說,首先,《雷電》就曾要求處決最高法院法官,還提倡大規模驅除黑人,想把美國的所有黑人趕回非洲。加爾特顯然很喜歡該黨派的主席杰西·本杰明·斯通納在《雷電》中冗長的文章,并且還會反復傳誦他的經典詞句:加爾特學著斯通納叫金“馬丁·路德·黑”(Martin Luther Coon),甚至還把他起的種族歧視綽號寫在紙上,貼在他在洛杉磯住所的一臺落地式電視機背后。

因為長期沉浸在這種仇恨文學中,在洛杉磯時,加爾特的偏見已經初見暴力的萌芽。

本文摘自《頭號追兇》,內容與原文順序有出入

相關推薦

《頭號追兇》

[美]漢普頓·塞茲 著

劉婉婷 譯

“A紀實”譯叢

活字文化 策劃

當代世界出版社 出版

“看,做夢的人來了。

讓我們殺死做夢人,看看他做的夢會變成什么樣。”

——《創世紀》

1968 年4 月4 日,一個名叫詹姆斯·厄爾·雷的普通白人開槍射殺了黑人民權運動領袖馬丁·路德·金。隨后,全國各地暴亂不斷,哀悼者們聚集在金的葬禮上尋求真相,而曾經竭盡所能想要毀掉金的機構FBI,最終卻承擔了追查兇手的責任,為此展開了為期65天的緊張搜索,穿越兩大洲去追蹤刺客。

關于金的遇刺,官方版本是一個獨行俠跟蹤并最終殺死金的故事,但這打破了人們心中的平衡。一個小人物通過一己之力竟然可以重創幾乎整個國家的命運?這引起了所有人的恐懼和懷疑,陰謀論也日囂塵上。許多人認為刺客是被精心安排的替罪羔羊,金之死是多方合謀的結果。真相究竟是什么?歷史學家漢普頓·塞茲帶領我們走進迷霧深處,揭開美國非凡自由的另一面。《頭號追兇:馬丁·路德·金刺殺迷案》

原標題:《全球頭號通緝犯:自負、貧窮、仇恨,什么是他的行兇動機?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司