- +1

聚焦黃河文化石窟寺保護成果,大同展“大河明珠”

10月10日,第二屆黃河文化石窟寺聯盟數字化研討會暨數字云岡20周年座談會在山西省大同市舉行。會議當天,“大河明珠——黃河文化石窟寺聯盟保護成果展”在云岡研究院展出。展覽利用實物展品和圖文版面展示了近十年來,黃河文化石窟寺聯盟各大石窟寺管理機構在石窟寺病害機理研究、環境監測、保存狀況調查、保護設施建設、數字化檔案建設、自然災害預警、保護加固技術、展示利用等多方面的保護成果。

第二屆黃河文化石窟寺聯盟數字化研討會暨數字云岡20周年座談會現場

當今信息技術迅猛發展,數字化技術在石窟寺保護利用工作中發揮的作用日益凸顯。為理清石窟寺數字化保護的發展趨勢,把握石窟寺數字化保護的發展機遇,打破石窟寺保護的壁壘,提升石窟寺數字化保護的水平與能力,全面推動石窟寺文物數字化保護工作高質量發展,來自敦煌研究院、龍門石窟研究院、大足石刻研究院等20余家文博單位和北京大學、浙江大學、武漢大學、北京建筑大學等30余家科研機構的180余名專家學者共同探討石窟寺文物的數字化建設和活化利用等問題,分享文物數字化研究領域前沿的學術動態與最新的科研成果,以推動文化遺產的數智數據更好地活化利用。

云岡石窟第20窟

大同市副市長孟維君說,近年來在國家文物局、省文物局的領導下,云岡研究院在文物保護、云岡學建設、旅游開放、文化傳承等方面取得了顯著成效。希望通過此次論壇,進一步提升云岡石窟數字化保護及數字數據運用能力,助力云岡石窟文物保護研究取得新突破,為全市文化事業的繁榮發展貢獻新的力量。

山西省文物局黨組成員、副局長白雪冰在致辭中表示,石窟寺是黃河流域上見證文化發展的重要物質性遺存,要加快文物數字化保護工作,完整、準確、真實永久保存文物信息,實現由物質資源向數字資源的轉化,為石窟寺保護、研究、展示、教育、傳播提供科學嚴謹的數據支撐。

“大河明珠——黃河文化石窟寺聯盟保護成果展”現場

黃河文化石窟寺聯盟理事長連穎俊在致辭中表示,黃河文化石窟寺聯盟將進一步深化石窟寺文物保護、學術研究、陳列展示、信息建設、人才培養等領域的合作,挖掘黃河文化蘊含的時代價值,打造黃河流域石窟寺文化品牌,為構建保護、研究、展示、利用、管理、服務“六位一體”工作格局。

此次展覽利用實物展品和圖文版面,充分展示近十年來,黃河文化石窟寺聯盟各大石窟寺管理機構在石窟寺病害機理研究、環境監測、保存狀況調查、保護設施建設、數字化檔案建設、自然災害預警、保護加固技術、展示利用等多方面的保護成果。

云岡研究院院長杭侃強調,應以此次大會為契機,進一步拓寬數字化技術在文物保護領域中的應用,推動黃河流域石窟寺保護、利用、研究、展示、對外交流、文旅融合方面廣泛深入的合作,全面促進文物事業蓬勃發展。

據悉,黃河文化石窟寺聯盟由太原市文物局倡議發起。首批聯盟單位為沿黃河7省的山西省云岡研究院、天龍山石窟博物館、龍山石窟博物館,河南省龍門石窟研究院、鞏義石窟寺保護所,甘肅省炳靈寺文物保護研究所、天梯山石窟保護研究所,寧夏須彌山文物管理所,內蒙古阿爾寨石窟研究院,河北省響堂山石窟研究院,陜西省彬州大佛寺石窟博物館等11家文博單位,以及北京大學、復旦大學、浙江大學、蘭州大學、上海大學、太原理工大學、山西大學、山西師范大學、山西工程科技職業大學、太原學院、太原城市職業技術學院等11家聯盟學術委員會暨“省校合作”院校。聯盟主要就黃河流域石窟寺保護、利用、研究、展示、對外交流、文旅融合方面開展廣泛深入的合作,進而不斷擴大黃河文化石窟寺交流“朋友圈”,系統展示黃河文物價值和內涵,以更好地守護石窟寺遺產,傳承黃河文化。

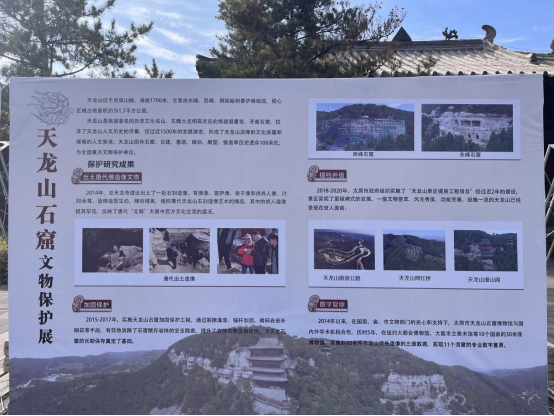

“大河明珠——黃河文化石窟寺聯盟保護成果展”現場

“大河明珠——黃河文化石窟寺聯盟保護成果展”現場

每一座石窟都是一座不可移動的博物館,是公共文化的科普長廊。會上,主辦方還舉辦了黃河文化石窟寺聯盟保護成果展開幕式,展覽旨在通過展示黃河文化石窟寺保護利用的成效,進而為石窟寺保護提供示范性經驗,提升新時期石窟寺保護管理與展示利用水平。

(本文據云岡研究院相關資料綜合)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司