- +1

上海都市化180周年:中學歷史教師的思考與討論

1843至2023,從開埠到開放,上海都市化已走過整整180年。歷經了近兩個世紀的磨礪,這座襟江帶海“東南都會”一躍成為舉世矚目的全球城市。回望180年的上海都市化歷程,既鐫刻著光榮篇章,也烙下了屈辱印跡。特定的時空淬煉,使上海煥發出獨特的精神與氣質。由上海師范大學人文學院、上海社會科學院歷史研究所、上海市高中歷史學科德育實訓基地、上海市歷史學會及徐家匯書院聯袂舉辦了“從開埠到開放——上海都市化180年”中學教師演講活動,于2023年10月5日在徐家匯正式拉開了帷幕。有別于以往的學術討論會,這場別開生面的演講的主要參與者,均由來自歷史教學一線的中學教師組成。他們分別由工業化與都市空間的拓展、生活方式與近代市政的演變、海關制度與近代中國的政經關系、思想及教育的趨新與紅色根脈的萌發等視角切入,重新發掘與認知上海獨特的城市特質與精神品質。

上海開埠的全球史意義

伴隨著《南京條約》及其附屬條約的簽訂,上海于1843年正式開埠。開埠后的上海,逐步融入全球化進程,并呈現出“全球本地化”與“本地全球化”并行的獨特發展特征。圍繞“本土”和“全球”兩條主線,來自上海市金山中學的王超老師,就開埠以后上海之后上海社會的種種變化展開了討論。

上海開埠以來,絲、茶出口量逐年攀升,極大地推動了華洋貿易的發展,使上海成為國際與國內貿易交匯的樞紐。貿易的發展也刺激了金融業的興起,中國傳統錢莊與匯豐銀行為代表的外資銀行,共同扮演起了華洋貿易間的重要角色,發揮了穩定金融市場、繁榮商業貿易的作用,也進一步鞏固了上海在全球貿易、金融中的地位。

財富和勞動力的匯集,得益于上海相對自由與安全、異質與開放的社會環境。小刀會起義與太平天國運動爆發后,上海租界由華洋分居變為雜處,華人大量涌入,無數外國“冒險家”也紛至沓來。由于租界人口的劇增,促使租界當局設置工部局等機構加以管理,這一方面加速了租界成為“國中之國”,嚴重破壞了國家主權,另一方面也使上海逐步成為一個高度開放的“混雜型社會”,得以順應開放、交流的全球化進程,并最終成為“遠東第一大都市”。

大量中外移民的遷入,使中西文化得以在上海“五方雜處”的多元文化土壤上進一步交融、發展。融合中國與西方、兼具傳統與現代的“海派文化”也應運而生,并作為窗口向世界展現出了獨特的現代東方魅力。開放、包容、自由、多元、創新的特質,使“魔都”上海成為世界城市發展與全球化進程中的獨特樣本。在開埠180年后的新時代,上海正努力建成“卓越的全球城市”,以更大胸襟擁抱“全球化”的美好愿景。

19世紀90年代的外灘

赫德與晚清中國海關——近代國家轉型與條約體系的歷史縮影

第二位報告人是來自華東師范大學第一附屬中學的向勝翔老師。他以“赫德與晚清中國海關——近代國家轉型與條約體系的歷史縮影”為題展開了討論。向勝翔指出,中國傳統海關體系在晚清時期的嬗變,是觀察傳統中國融入近代世界與國家轉型的絕佳視角。面對現代工商業發展遲緩與農業賦稅無法大幅提升的現實,海關關稅很大程度上擔負起了中國現代化的資金來源,同時海關深刻介入晚清現代化運動具體歷程,在對外交往、航道建設、國家融資、國際檢疫、郵政通信等領域做出了積極貢獻。

在第二次鴉片戰爭與太平天國起義的沖擊下,風雨飄搖清王朝被迫接受了列強所提出“由總理外國通商事宜大臣或隨時親詣巡歷,或委員代辦,邀請英人幫辦稅務并嚴查漏稅,判定口界,派人指泊船只及分設浮樁、號船、搭表、望樓等事”約定,由此形成外籍稅務司制度。其中,第二任總稅務司赫德憑借對海關的現代化改造以及對中外事務熟悉贏得了清王朝的信賴,在其近50年職業生涯中使海關成為晚清具備近代特征的行政機構。同時赫德深刻理解控制中國、影響中國讓中國社會在英國的監督下有序、有效運作是最大程度滿足英國利益的選擇,即維護英國總體利益的大前提下,推動清王朝穩定與國家現代化效能增長的角色。然而當中英雙方利益發生沖突時,赫德天平無疑移向前者,他總是以中國政府的謀士或代表和帝國主義代理人的雙重身份出現,特別是《辛丑條約》賠款支付方法成為懸案時,赫德以對中國財政運行的深入了解與對賠款操作行動實際規劃能力扮演了列強利益維護者的角色,近代海關的關稅收入重心從支撐現代化發展變為對賠款擔保。而伴隨著清王朝的覆滅,赫德所呈現的殖民主義面相無疑使其無法承擔“號曰客卿,不負所事。食其祿者忠其事。”評價。當近代中國完成了社會、政治領域轉型后,民族利益與民族尊嚴的重視無疑也將促使外籍稅務司制度逐步退出歷史舞臺,這一幕傳統中國與過度擴張的歐洲帝國前線之間故事也將畫上句號。

1893 年上海開埠 50 周年時落成,由總稅務司赫德邀請英國工程師設計建筑師楊斯盛承建江海北關。

上海工業化與都市空間的拓展

來自上海市回民中學的朱琳老師認為,從現代化的視角來看,工業化與城市化往往相伴而行。概觀近現代上海城市化進程,工業化是上海都市空間拓展的重要推手。

在近代中國的歷史語境下,上海工業中心的地位不是憑空而來,它具有著十分厚重的歷史傳統。1937年國民政府舉辦“上海市政府成立十周年紀念工業展覽會”,炫示“十年建設”,展現上海民族工業的強大力量;新中國成立后,1959年在中蘇友好大廈盛大召開的上海工業展覽會,可謂“輝煌的成就、偉大的勝利”;改革開放以來,2010年世博盛會撬動上海都市空間結構的優化,助力提升上海作為全球城市的功能和地位。

原江南造船廠,現已遷址長興島,續寫“江南長興”的宏大篇章。

比照近代以來上海的工業化與城市化,工業發展帶來都市空間的大幅擴容,上海從開埠前的“小蘇州”變成“大上海”。以“都市空間”拓展為視角,重識工業化進程下的都市空間拓展之經濟驅動、政治建構、人居環境與文化生活。積淀180年之久的上海經驗兼具海派風格的獨特性與中國特色的現代性,從工業化到后工業化,富含歷史、地理、政治、經濟、文化多種屬性的都市空間重構,不斷推動全球化背景下的城市轉型,打造“社會主義現代化建設引領區”,上海實踐當為可持續的社會主義現代化國際大都市發展之路提供上海智慧。

近代上海市政的歷史演進

開埠以來,上海在短短數十年間迅速從傳統的江南水鄉躍變為遠東一大都會。路政、水電、郵政、電訊、消防、公園等一系列近代市政事業均得到迅猛發展,不但在全國獨領風騷,一些領域甚至足以與近代列強都會比肩。來自上海市晉元高級中學的張寶奇老師就開埠以來上海市政的嬗變以及取得的成績展開了討論。

近代上海市政建設之所以能夠迅速進步,一方面與都市發展的巨大勢能密切相關。作為遠東重要外貿港口、洋務運動建設的中心和民族工業誕生的搖籃,交通擁擠、衛生惡劣等一系列新的難題對城市建設管理提出了更高要求;另一方面,這也是外國租界這一外力啟動的結果。工部局等租界殖民性市政機構的設置在嚴重侵犯中國主權的同時,客觀上也為工業革命時代西方先進的市政建設和管理經驗的植入提供了契機。

近代上海市政的變遷對上海乃至全國歷史發展產生了深遠影響。首先,它刺激了上海城市經濟的發展,也為工業文明藉由上海加速擴散到內陸地區創造了條件;其次,它推動了上海市民的生活方式轉變,以及時間觀念、交通規則觀念、公共衛生觀念等新觀念的形成;租界市政建設展示出來的近代西方政治、經濟、技術文明,也極大地刺激著國人,對探索市政建設、轉型發展提供了可資參照的樣本。但必須指出,半殖民地社會下上海市政建設和管理處于各自為政、參差不齊的畸形繁榮狀態;也昭示了擁有完整主權對于市政建設健康發展的重要意義。

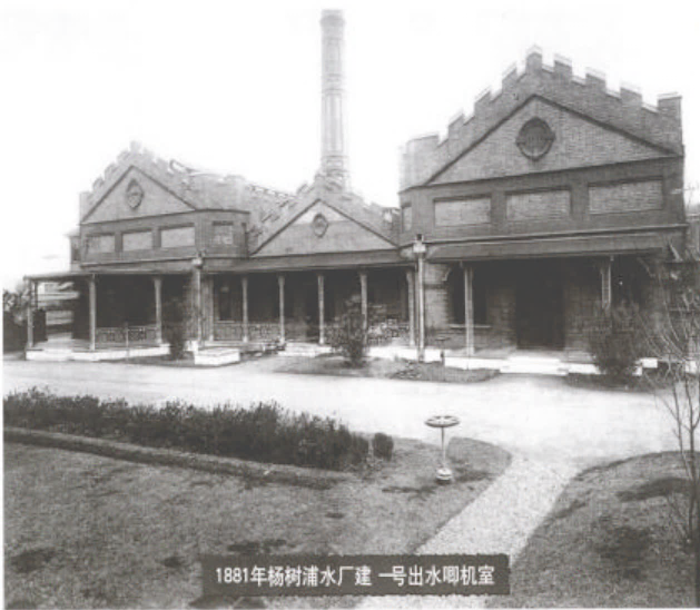

圖為上海楊樹浦水廠建一號出水唧機室照片,該廠由英國人哈特設計,于1883年建成,是近代中國第一座自來水廠。

疫病與上海

新冠肺炎疫情是百年來全球最重大的公共衛生事件。它的爆發喚醒上海對于城市公共衛生事業從無到有,從薄弱到健全的歷史記憶。來自上海市青浦高級中學的錢軼娜勞老師,對近代以來上海的防疫抗疫歷史及其經驗進行了總結。

近代以來,大規模傳染性疾病多次在上海爆發。在100多年的時間內,霍亂、天花、血吸蟲病、甲肝、“非典”、“新冠”肺炎等大規模傳染性疾病多次席卷上海。20世紀40年代,為了撲滅霍亂,當時的市政機構和社會各界緊急采取設立固定注射站、保證飲用水衛生、科學宣傳等各種行動參與到霍亂的防治中。天花也多次嚴重影響過近代上海人的生活。新中國建立后,通過動員和組織市民參加清潔衛生運動、大力宣傳科普以及接種牛痘等工作,終于成功消滅了天花。20世紀50年代,血吸蟲病肆虐青浦,經過近四十年各方的不懈努力,成功消滅了血吸蟲病。80年代,甲肝疫情之下,政府領導、醫護獻身、媒體配合、民眾重視,成功控制住了此次疫情。2003年突發的非典疫情給大型城市帶來嚴峻考驗,然而當時國內常住人口最多的上海市在疫情期間僅8人感染,2人死亡,并且無醫護人員感染、無社區傳播、無群體爆發,堪稱“上海奇跡”。2019年年底爆發的新冠疫情,是對上海公共衛生體系的新一輪重大考驗,黨和人民共克時艱,又一次為上海樹立了疫情“金鐘罩”。

近現代上海防疫史積累了豐富的戰“疫”經驗,可以概括為三個關鍵詞:政府主導、社會合力、科學防疫。政府組織大量的工作人員下鄉滅釘螺;廣泛發動群眾普種牛痘;動員社會上一切力量共同行動;集中整合醫療衛生資源,實行統一指揮。醫務工作者始終奮戰在抗疫的第一線,青年學生主動參與,為抗疫貢獻青春力量。社會其他各界人士團結配合。服務機器人AI防疫師系統等黑科技助力已成為抗擊疫情的一股強大力量。

城市讓生活更美好,這是2010年上海世博會的主題。城市讓市民更健康,這是上海公共衛生事業的主題。健康是城市經濟社會發展的基石和保障。上海百年來的與疫病抗爭的歷史,為如今的公共衛生事業管理提供了有效的經驗指鑒。

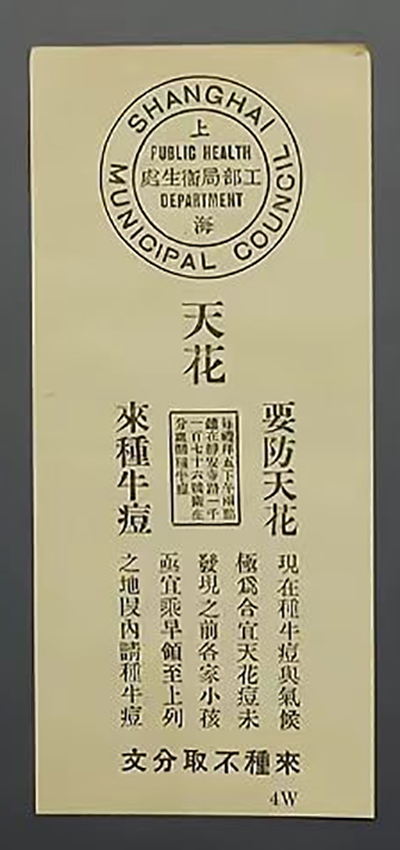

要防天花,來種牛痘——上海工部局衛生處在召喚。

浴火重生:近代戰爭與上海城市命運

近人姚公鶴曾感慨,“以上海襟江帶海,復經外人之竭力經營,工商發達,輸運便利,其足以吸收全國之商業固已。然無吾國數次之亂,其效果亦決不至是。”戰爭,在近代上海發展過程中扮演了不容忽視的角色,發揮了不容忽略的作用。來自上海市崇明中學楊勇老師對戰爭與近代上海的城市命運進行了討論。

中國近代110年間,大部分時間戰亂不斷,近代上海的城市命運亦與戰爭一直糾纏互動。一方面,戰爭不僅重創了上海的物態本體,破壞了上海的行政主權、經濟環境和文化生態,也客觀上提升了上海的政治地位,將之打造成為全國的經濟中心和精神文化中心,造就其畸形繁榮,所謂“經一次兵事,則租界繁榮一次”;另一方面上海也是一座英雄城市,始終支持著近代中國的民族解放戰爭。上海這一座城市能與天下治亂之間存在如此奇特糾纏的關系,乃是近代殖民主義侵略與建設的雙重性、近代國人爭取民族獨立和國家富強斗爭目標的兩重性和上海本身邊緣與中心地理位置的特殊性及其中立與交匯城市性格的復雜性共同造就而成。

從某種意義上來說,近代上海由戰爭造就,上海的前景又毀于戰爭;近代上海支持著民族民主的正義戰爭,正義戰爭最終也解放了上海。一部上海的繁華史就是一部中國的災難史和中華民族的抗爭探索史。我們不愿提及那些戰爭,因為它們傷害著上海和整個中華民族;我們又不得不銘記那些戰爭,因為它們同時洗禮著上海和整個中華民族,使之在戰火中負重前行,終獲新生。

淞滬會戰中公共租界內的美國戰地記者拍攝的四行倉庫保衛戰實況

新文化運動與中國共產黨在上海的創立

來自上海市長征中學的張紹俊老師,集中討論了新文化運動與中國共產黨在滬創立的關系。

1915年起,以陳獨秀、李大釗等為代表的中國先進知識分子和進步青年發動的“新文化運動”,是一場對封建舊禮教、舊道德、舊文化、舊文學進行深刻批判的思想解放與社會革命運動。在它的發展過程中,上海這座城市在批判封建禮教、宣傳西方文明,倡導白話文方面,都起著先導作用,扮演著重要角色。經過五四的洗禮,新文化運動發展為以傳播馬克思主義為中心的思想運動,越來越多的中國先進知識分子認識到馬克思主義的真理意義。一批骨干人才逐漸成長新民主主義革命的中堅力量,他們有相當部分都與上海這座城市有關,其中最具代表性的就是陳獨秀與毛澤東。新文化運動推動馬克思主義傳播的大眾化、促進馬克思主義知識分子的成長、引起進步民主社團的轉變與馬克思主義性質團體的出現,這些為中國共產黨在上海的創立提供了思想奠基、人才孕育、組織建構等三個方面的催生因素。五四運動后,這些因素逐漸發展成熟,建立一個無產階級政黨已成為歷史與現實的迫切需求。新文化運動在上海特定的歷史時空與社會環境的催化下,其內在演進與思想傾向的轉變,推動1921年中國共產黨創立這一重大歷史事件的最終實現,近代中國由此掀開了開天辟地的嶄新一頁。可以說,中國共產黨在上海的成立是新文化運動內在演進的必然結果。

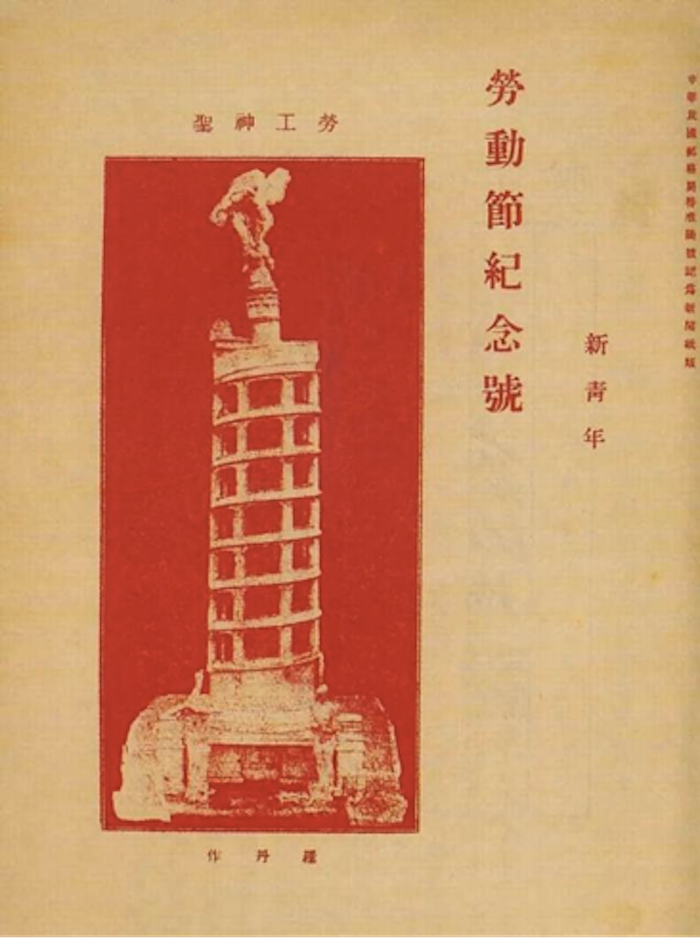

1920年5月1日,《新青年》雜志推出第七卷第六號“勞動節紀念號”,篇幅達400多頁,這是《新青年》編撰史上最厚的一期。

黃炎培與浦東中學

上海近代的新式教育,是中國教育探索和改革的先行者。可以認為上海新式教育產生、發展、成長的歷史是中國教育調適、轉型、變遷和重構的一個縮影。來自上海市浦東中學的戴萬成老師,以浦東中學為研究對象,對近代上海教育事業的發展展開了討論。

20世紀初的上海,舊學根基依然牢固,西學來勢愈發洶涌,各種教育思潮、教學實驗此起彼伏。在此背景下,浦東地區第一所現代意義上的完全中學——浦東中學創立起來,黃炎培是為浦東中學首任校長。他以“教育救國、實業報國”為使命,在辦學過程中,黃炎培將建章立制、延聘名師、中西融合、注重課程等教育理念與方法充分運用到辦學實踐中,浦東中學由此成績顯著,聲譽鵲起,贏得了“北南開,南浦東”的盛譽。在此過程中,他還逐步形成了自己“實”教育思想——“立實志,探實理,重實踐,求實用”,為把具有海派教育思想的浦東中學建成“中國近代教育的一座寶庫”奠定了堅實的基礎,其影響直至今日依然深遠。黃炎培所提出的體育教育、遠足教育、勞動教育等時至今日,依然具有很強的指導價值。尤其珍貴的是,黃炎培等先輩播種下的愛國、革命、科學、革新的種子不斷在學校萌芽生長、抽穗拔節,由此培育了大批杰出人才,使得浦東中學在上海近代教育發展史上留下了濃墨重彩的一筆。

1907年農歷十月初五,浦東中學體育大會中的攀爬比賽。

中西交匯與海派文化的興起——以辣醬油為中心

華洋交融,五方雜處的特殊環境,孕育出了獨具特色的海派文化。講求“濃油赤醬”的“本幫”飲食文化,即是上海都市化的必然產物,也是觀察近代上海日常生活的理想視角。來自華東師范大學第一附屬中學的衛佳琪老師,便選擇了一個特殊的對象——“辣醬油”,來考察開埠之后上海飲食文化的演變及其動因。

炸豬排搭配辣醬油的飲食組合似乎是每一個上海人的習慣。所謂“辣醬油”,實際上是一種辣而帶鮮味的調味品。其實,辣醬油的前身伍斯特醬是英國生產的印度風味調料。在1840年以后,隨著堅船利炮的到來,該醬汁也來到了中國,進入了各大餐館中,但其價格昂貴經常脫銷。到了20世紀20-30年代,在民族工業振興的口號下,梅林罐頭食品股份有限公司正式成立。它以“生產救國”作為宣傳標語,在原本伍斯特醬的配方上進行改動,這才有了物美價廉梅林辣醬油的問世。而辣醬油也由此逐漸成為了上海地區長期獨有的地方性調味料,并逐漸產生了以“炸豬排配辣醬油”為代表的海派西餐,成為了一代代上海人眼中緬懷童年、鄉愁的選擇。而海派西餐以本土性與融合態勢塑造了有別于其他地方飲食的特征,一方面推動了本幫菜系食材、技術、理念的進步;另一方面也以其獨特的風味構成了上海人身份認同建構的堅實基底。上海人的城市身份在群體情緒的“懷舊”層面與共同想象中得到了明確。可以說,辣醬油因其近百年在上海的演變而深深刻上了上海這座城市的烙印。作為一種儀式性的調味品,它以西式中化的菜品作為載體,最終成為了上海“海納百川”城市精神的體現。

照片為《梅林辣醬油廣告》。1933年,梅林罐頭食品股份有限公司正式成立,開始生產辣醬油等調味料,并以物美價廉迅速占據市場。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司