- +1

古人用香,濡養身心

古人用香,不光講究香料與香料間的和諧,也講究四季與香的“適宜”。

《夢粱錄》中記載,每年秋天,“木犀香數珠”都是臨安夜市上炙手可熱的好物,所謂 “木犀沈”或“木犀沉”,是指木犀與沉香制作的香品。

其制作方法是在錫制的小甑里,鋪一層桂花,再鋪一層沉香,桂花與沉香層層相疊,反復熏蒸,使花香沁入沉香中,最后得到花香豐潤的香料。

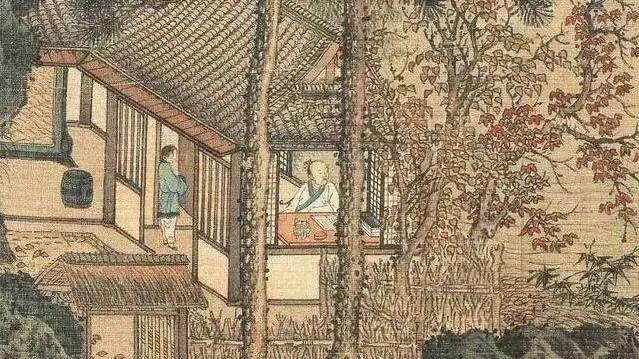

南宋 劉松年 《秋窗讀書圖》故宮博物院藏

中國哲學講究“天人合一”的養生觀點,人與自然密切相通,當自然環境改變時,人體也會做出相應的反應。在古人的心目中,用香首先是道德修養的需求。

古人重視官能感覺,透過感官—視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺五感來感受美的存在,從而達到精神上的滿足。朱熹在《香界》中描述芬芳之氣使人靜心安神:“花氣無邊熏欲醉,靈芬一點靜還通”。

在香氣的熏陶下能凝神靜氣,容易維持思維運轉。古人居士焚香熏香,常常以香伴讀,爐熱情暖,青煙翠霧中啟迪智慧、濡養身心,是一種真實而平常的生活方式。

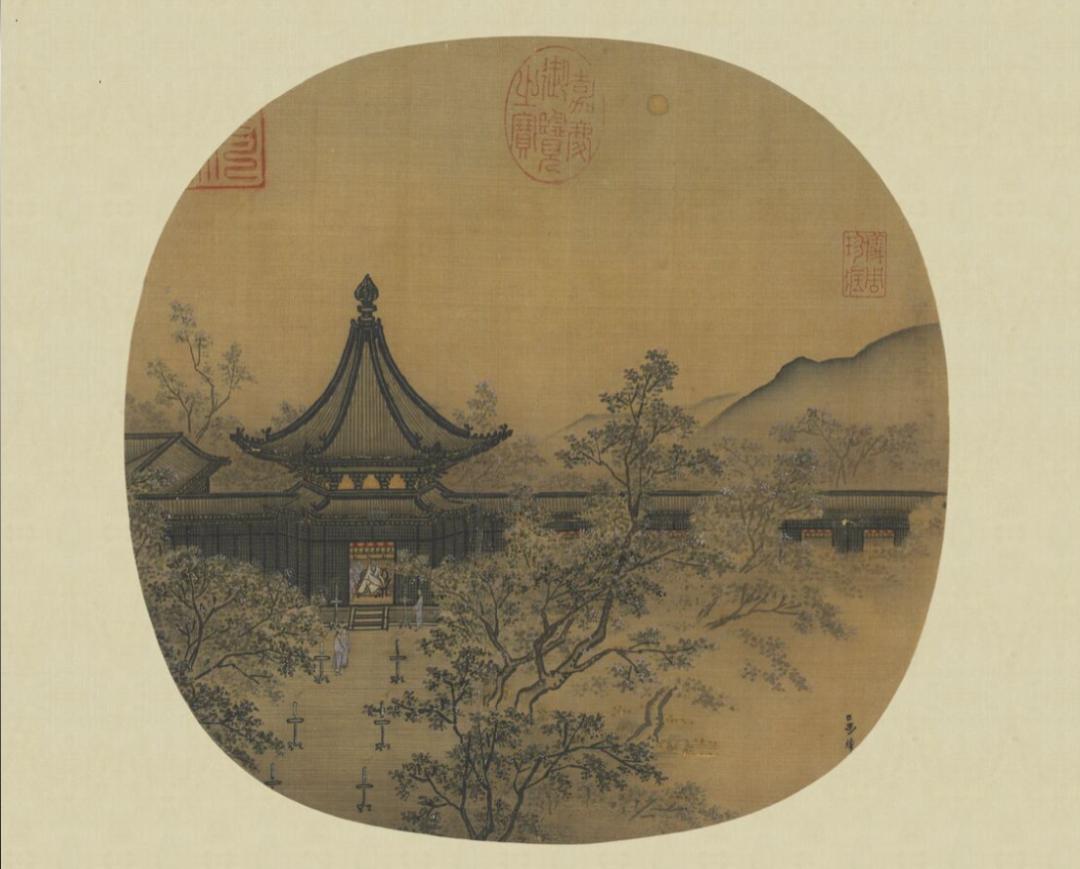

南宋 馬麟 《秉燭夜游圖》

臺北故宮博物院

明代屠隆在《考盤余事·香箋》論香篇里,指出焚香的妙處,并宜以茶相伴:“香之為用,其利最溥。物外高隱,坐語道德,焚之可以清心悅神。四更殘月,興味蕭騷,焚之可以暢懷舒嘯。晴窗塌帖,揮塵閑吟,溫燈夜讀,焚以遠辟睡魔。謂古伴月可也。紅袖在側,秘語談私,執手擁爐,焚以熏心熱意。謂古助情可也。熱意。謂古助情可也。坐雨閉窗,午睡初足,就案學書,啜茗味淡,一爐初熱,香靄馥馥撩人。更宜醉筵醒客,皓月焚香可靜穆身心,集中心神。”

宋時香趣香品層出不窮,除了熏香,可佩戴的芳香妙物在當時也十分流行。比如,香牌。香牌與香囊散香原理類似。不用燒薰,靠自然揮發散發氣味。

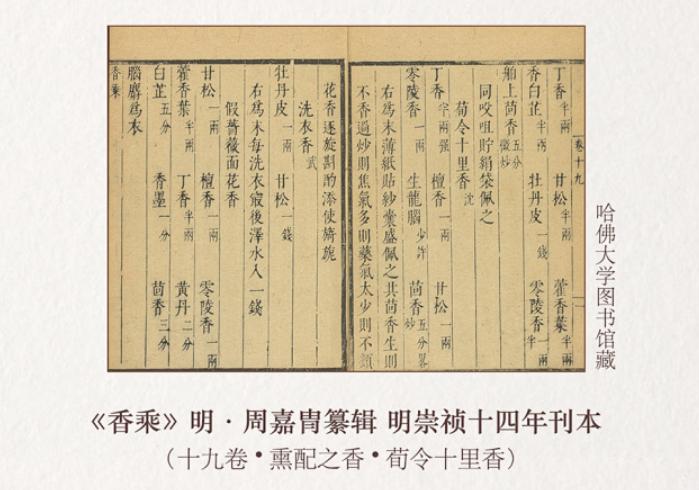

合香,即依照香方以多種香料調制而成的香品。合香的形狀各異,有丸狀、餅狀、錐狀、線狀等等。古籍《陳氏香譜》、《香乘》、《千金翼方》、《千金月令》、《肘后備急方》中,均記載了大量香方。

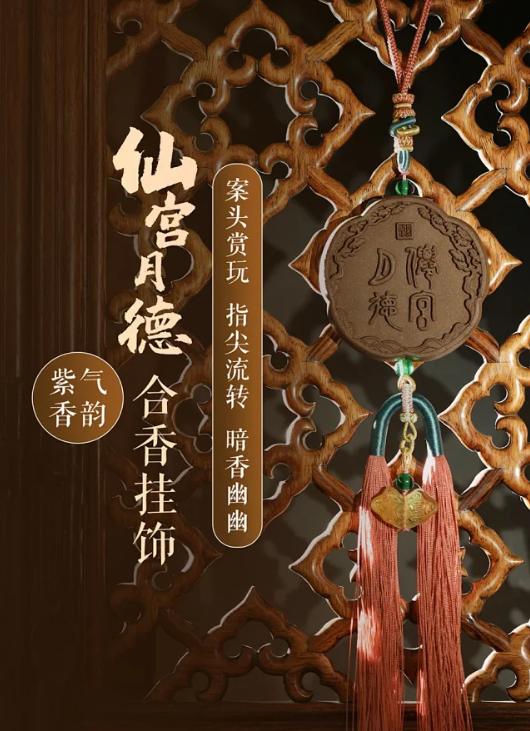

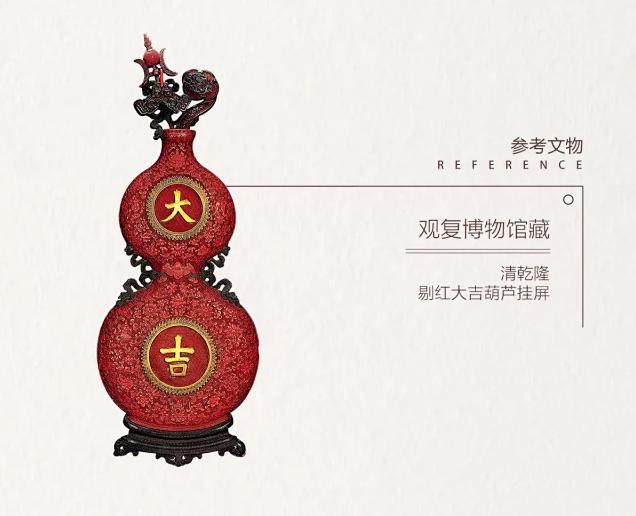

觀復博物館借“古人愛香之幽趣,雅士生活之妙道”,以古代香方為基礎,推出紫氣香韻系列合香香牌——「仙宮月德」、「大吉大利」、「福臨吉祥」、「洪福九如」。

「仙宮月德」合香掛飾

以館藏【明銅鎏金月宮玉兔搗藥器蓋】為造型靈感。

以清宮醫藥檔案中的傳統香方「延齡益壽丹」為配比基礎;由當歸、黨參、炙黃芪、橘皮、炙香附、廣木香、廣砂仁、石菖蒲、炙甘草、安息香、母丁香、川芎、赤石脂,調和而成。

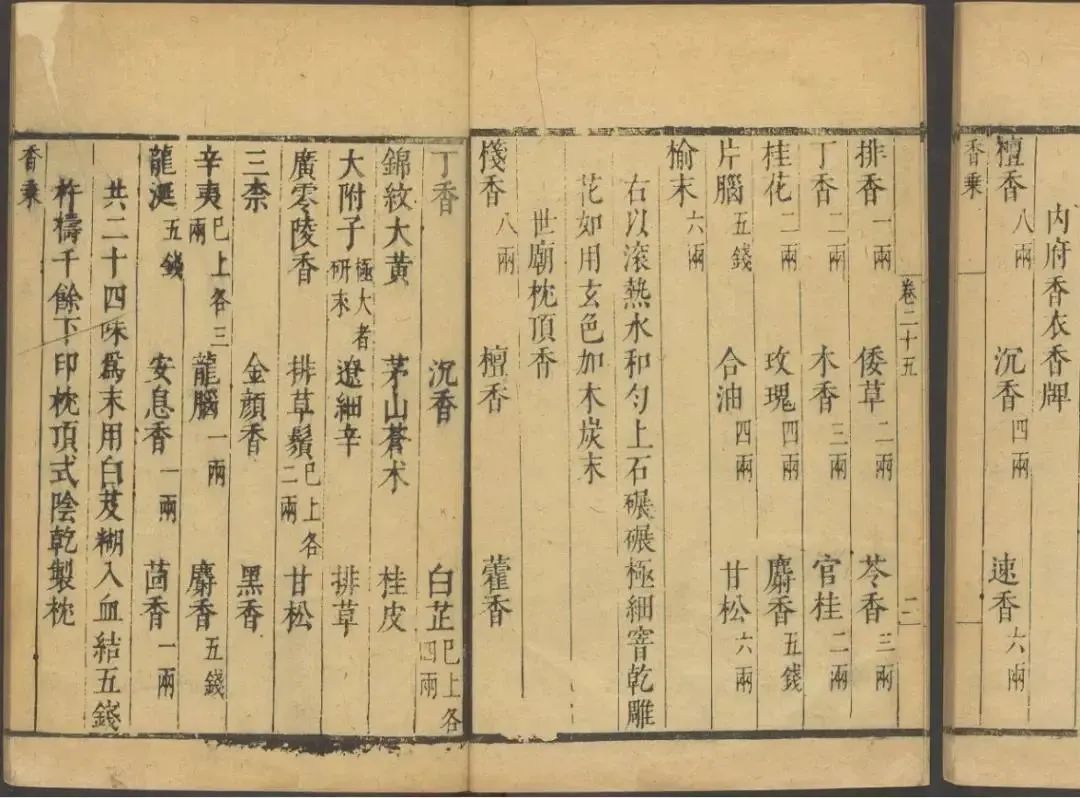

以明代香學著作《香乘·獵香新譜》中的「內府香衣香牌」香方為基礎。

《香乘》明·周嘉胄編纂 明崇禎十四年刊本

哈佛大學圖書館藏

調和了——檀香、沉香、排香、倭香(艾草)、苓香、丁香、木香、官桂、桂花、玫瑰、片腦、蘇合油、甘松等天然香材。

此款香牌香韻古樸醇厚, 檀香理氣和順,沉香溫而不燥。

以館藏「清乾隆 剔紅大吉葫蘆畫瓶」為外形來源。

以《香乘》中所記載的「荀令十里香」香方配比為基礎制成。

荀令,即東漢名士荀彧,史稱其“人偉美有儀容,好熏香,身上香氣,百步可聞。”故而此香稱令公香、令君香、荀令香等。

調和了——丁香、檀香、甘松、零陵香、生龍腦、茴香、安息香、沉香、白石脂等香料制作而成。

香牌外形來自館藏「清乾隆 雙鳳“吉祥”玉佩」。

以清代吳尚先之《理瀹駢文》「辟瘟方」香方配比為基礎。

調和了——大黃、蒼木、檀香、三奈、甘松各、川椒、貫眾、降真、菖蒲、白芷、官桂、細辛、丁香、吳萸、沉香等香料制作而成。

香牌形取觀復博物館館藏「清代白玉靈芝祝壽牌」。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司