- +1

搶占未來產業|北上廣深,誰是“未來產業”潛力No.1?

編者按:當下,未來產業的發展正受到各方廣泛關注,從國家層面到地方省市層面,均在積極前瞻布局,謀劃未來產業發展。然而,未來產業因其區別于一般產業的突出特征,并非每個城市都具備發展的基礎和條件。為客觀評價各地未來產業的發展潛力,上海中創產業創新研究院編制并發布了《未來產業潛力指數報告——未來潛力TOP25城》的研究報告,本報告也是國內首個關于全國層面的未來產業研究報告。報告通過構建創新策源能力、產業硬核能力、企業成長潛力、孵化加速能力、綜合環境生態五個維度19個指標的評價體系,對全國GDP排名前25城未來產業的潛力進行了綜合評價,并形成了25城的具體畫像,為相關城市未來產業發展提供參考和啟示。本篇為系列文章的第二篇:北上廣深,誰是未來產業潛力的No.1?

北上廣深,作為國內頂尖的四大一線城市,在城市綜合實力和國際競爭力方面,無疑是國內翹楚,也是我國參與國際競爭、能夠在全球城市架構體系中占據一席之地的引領性城市,各方面的發展優勢均十分明顯。那么,四大城市在未來產業發展方面潛力如何呢?在面向未來、引領未來的前沿產業布局方面,四大城市又有哪些可圈可點之處,又面臨哪些差異化的不足和短板呢,這無疑也是四大城市在“未來產業”這一賽道上必須思考的命題。

北京:創新策源的首善之區,未來產業潛力綜合優勢突出

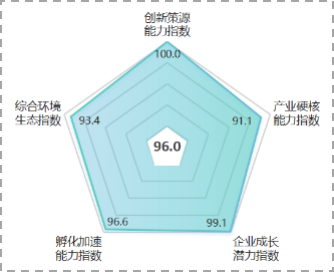

總體來看,北京在未來產業發展潛力指數方面總體領先,位列城市排行榜的第一位,綜合指數達到96分;并且在創新策源能力、企業成長潛力、孵化加速能力三個分指數方面也是排在各城市的首位,同時在產業硬核能力指數、綜合環境生態指數方面與排在第一位的上海差距均非常小,顯示出未來產業發展方面總體領先的綜合競爭優勢。

北京綜合指數達到96分。

創新策源能力遙遙領先,北京呈現出絕對的領先優勢,優勢學科、行業發明專利、研發投入強度、人才規模和重大科技基礎設施布局五項分指標均位列各城市首位,顯示北京在基礎研究領域強大的積淀優勢,而未來產業發展尤其依賴于基礎研究的創新突破,北京豐富的高校和科研院所資源、高層次人才資源,以及國家級大科學裝置布局的優勢,使其在未來產業的創新策源方面形成了其他城市無可比擬的優勢,如北京擁有全國數量最多的一流高校,僅北京大學與清華大學與未來產業相關的一流學科就分別有18個和17個,二者其中任何一個的優勢學科數已經超越了除上海和南京的全部城市;R&D經費投入達到6.53%,全國居首;產業硬核能力弱于上海,在未來產業重點領域發明專利、國家級企業技術中心方面居于首位,科創板上市企業數量位居第二,僅次于上海;戰略性新興產業占比相對滯后,排在25城中的第13位,拉低了北京在產業硬核能力方面的分數;企業成長潛力居于首位,北京也處于國內城市的第一位,其中,潛在獨角獸和成立三年內獲得融資的初創企業數量均位居國內城市第一,成立三年內初創企業發明專利申請量位居第二,顯示北京在未來產業領域的企業也具有較強的成長潛力;孵化加速能力總體領先,北京國家級孵化器、獲得風險投資企業數兩項指標均位列國內城市首位,獲得風險投資金額位列第二位,與深圳有一定差距,顯示在未來產業賽道的融資環境方面活躍度還要加強,總體上,北京在未來產業的孵化加速方面具有較強的領先優勢;綜合環境生態方面略遜于上海,北京在未來產業發展非常依賴的城市算力基礎設施方面領先于國內其他城市;對未來產業的謀劃方面略滯后于上海,近期,北京也發布了《北京市促進未來產業創新發展實施方案》著手布局未來信息、未來健康、未來制造、未來能源、未來材料、未來空間等六大領域20個細分賽道,也逐步開始在未來產業領域發力;城市綜合營商環境較上海也有一定差距,綜合來看,整體的未來產業發展環境略遜于上海。

上海:硬核產業的創新高地,企業成長潛力和孵化加速能力有待增強

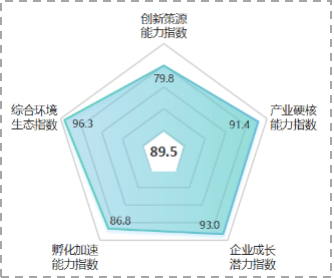

總體來看,上海也表現不俗,位列綜合指數榜單的第二位,綜合指數為89.5分,并且產業硬核能力和綜合環境生態兩項分指數位列各城市首位,顯示上海在未來產業發展的衍生基礎方面具有較強的競爭優勢,也具備發展未來產業的良好環境,總體也呈現較強的綜合競爭力。

上海綜合指數為89.5分。

具體分指數來看,創新策源能力與北京有一定差距,上海位列第二位,但是與北京相比差距比較明顯(相差近20分),尤其在優勢學科、發明專利、國家科學技術進步獎的人才集聚方面處于劣勢地位,而大科學裝置方面,北京是15個,上海市14個,比北京略遜一籌;R&D投入為4.21%,位列各城市第四位,低于北京、深圳、西安;產業硬核能力領先優勢明顯,上海以微弱優勢領先北京,處于榜單的第一位,擁有4個國家戰略新興產業集群,科創板上市企業達到79家,位于全國第一,在戰略性新興產業集群占比方面領先北京,而在國家企業技術中心數量、未來產業代表領域的發明專利方面與北京有一定差距,說明未來產業細分領域的創新能力還有待增強;企業成長潛力與京深相比各有千秋,上海潛在獨角獸數量、成立三年獲得融資的初創企業數量方面少于北京,但成立三年內初創企業發明專利申請量方面處于第一位,說明上海前沿新興產業領域的初創企業具有較強的創新能力,但潛在獨角獸方面還需進一步努力;孵化加速能力與京深略有差距,上海國家級孵化器數量、獲得風險投資企業數都位列全國第二位,但企業獲得風險投資金額排在第三位,顯示未來產業細分領域的融資環境方面還有不足,活躍度要進一步加強,總體上,上海在未來潛力企業的孵化加速能力還有待提升,當前,上海正在加大標桿孵化器的打造工作,正在著力彌補在孵化加速環境方面的短板;綜合環境生態領先優勢明顯,上海占據各城市首位,營商環境優勢非常明顯,對各領域的企業集聚形成了較強的吸引力;對未來產業的提前謀劃能力總體較強,已經先行布局了未來產業先導區、加速園,啟動未來之星大賽,實質性地推動未來產業布局;但在支撐未來產業發展比較重要的算力供給能力方面與北京有一定差距。

深圳:孵化加速能力突出,基礎研究創新策源有待提升

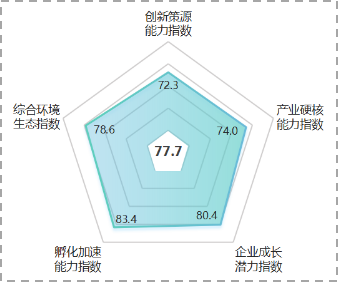

總體來看,深圳在未來產業發展潛力指數方面位居前列,僅次于北京和上海,位列城市排行榜的第3位,綜合指數達到77.7分。在創新策源能力、產業硬核能力、企業成長潛力、孵化加速能力、綜合環境生態所有五個分指數方面也是均排在25個城市中的第3位,均與其GDP排名相當,總體反映未來產業潛力與綜合實力高度匹配。

深圳綜合指數達到77.7分。

具體分指數來看,在19個二級指標中,深圳有14個指標進入前4名。反映這些維度下,深圳潛力具有極強的競爭優勢。其中,創新策源能力贏在企業、輸在基礎研究能力,深圳的發明專利授權量、R&D經費投入強度均位居第2,人才規模排在第4位;但是在優秀學科、重大科技基礎設施方面與京滬差距明顯,甚至弱于很多的省會城市,均排在10名以外,顯示深圳在基礎研究的策源能力并不具備競爭優勢,仍需重視以及加強在基礎研究領域的布局,在教育、人才方面需要提供更加強有力的支撐;產業硬核能力居于前列,未來智能和未來健康潛力突出,深圳擁有3個國家級戰略新興產業集群,顯示出新興產業發展基礎較好,具有較強的競爭優勢;擁有未來產業細分領域行業發明專利排名第3,尤其未來智能發明專利僅次于北京,優勢比較突出;擁有39家科創板上市企業位居第4位,但國家級企業技術中心數排在第13位,優勢并不突出,基于強大的戰興集群基礎和龍頭企業優勢,總體上深圳在未來智能、未來通訊、未來健康領域具有明顯的潛力優勢;企業成長潛力在五個分指數中優勢最為明顯,深圳的所有二級指標均排名前4,潛在獨角獸企業數量達到59家;成立三年內的初創企業發明專利申請量達到638個,位居第3,表現出較強的企業成長潛力;孵化加速能力表現突出,深圳獲得風險投資金額位居榜首,獲得風險投資的企業數位居第3,反映出深圳在推動初創企業的孵化加速能力方面表現突出,為企業提供了良好的融資環境和孵化加速環境;綜合環境生態方面,城市營商環境方面排名第2,僅次于上海;算力供給度得分排名第4位;對未來產業的布局也相對較早,2022年出臺《深圳市培育發展未來產業行動計劃(2022-2025年)》,明確了未來將要重點發力合成生物、區塊鏈、細胞與基因、空天技術、腦科學與類腦智能、深地深海、可見光通信與光計算、量子信息8大產業。

廣州:各方面能力相對均衡,總體地位與GDP實力相當

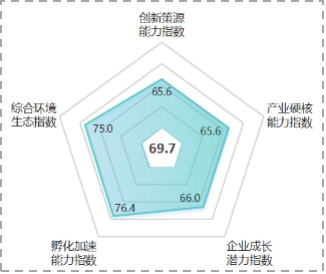

總體來看,廣州未來產業潛力綜合指數得分69.7,排名位列第4位,比GDP排位(第5位)低1位,反映未來產業發展潛力與城市綜合實力相當。五個分指數中,孵化加速能力和綜合環境生態指數分別排名第5和第4位,這兩項是廣州發展未來產業的強項;而創新策源能力、產業硬核能力、孵化加速能力三個分指數得分均低于綜合指數得分,排名也低于GDP排位,但是所有指數也均位居前10,總體也顯示出較大的發展潛力。

廣州未來產業潛力綜合指數得分69.7。

具體分指數來看,在19個二級指標中,廣州有9個指標進入前5名,反映出廣州在這些維度具有較大發展潛力。具體來看,創新策源方面,研發投入力度需加大,廣州憑借省會城市高校院所集聚優勢,擁有15個優勢學科,重大科技基礎設施7個;人才規模位居第3,發明專利授權量位居第5,為未來產業的創新策源奠定了扎實的基礎,但R&D經費投入強度僅為3.12%,位居各城市中的第15位,遠低于其他一線城市,拉低了創新策源能能力的整體得分。產業硬核能力領先,在未來健康和未來能源方面有一定優勢,廣州行業發明專利位居第5,在未來健康、未來能源領域具有一定優勢,尤其在新型儲能領域優勢突出;擁有生物醫藥、智能制造兩個國家級戰略新興產業集群,10家國家級企業技術中心,排在各城市第10位 ;但其戰略性新興產業占比卻位居14位,排名較為靠后。企業成長潛力中初創企業創新能力有待增強,潛在獨角獸企業數量、成立三年內且獲得過融資的初創企業數量優于企業成長潛力指數排名,但成立三年內的初創企業發明專利申請量排名第10位,明顯落后,需進一步提升研發產出水平。孵化加速能力在五個分指數中表現最為突出,廣州擁有54家國家級孵化器,排名第5;獲得風險投資金額、獲得風險投資企業數分別位居第6、7位,與孵化加速能力指數排名相當。在綜合環境生態指數中,廣州所有分指標均排名前5位,算力供給度、城市營商環境、未來產業關注度分別排在第3、4和5位,反映綜合環境生態支撐力度較強,指數得分與深圳相差不大,但與北京、上海仍距離較大。

總體來看,四大一線城市在未來產業發展方面均具備不同的潛力能力和突出亮點,也在全國居于引領地位,但也有相應需要提升的短板和不足。具體來看,北京需要進一步提升產業硬核能力,并在未來產業的環境方面加快提升;上海需要著力提升創新策源能力、企業成長潛力、孵化加速能力,尤其要發揮大科學裝置和基礎研究特區作用,加快培育高增長企業,并聚焦打造標桿孵化器,提升企業孵化加速能力;深圳需要著力提升基礎研究的策源能力,補好創新資源短板;廣州則需要各個維度持續發力,重點加大R&D經費投入強度,加快發展戰略性新興產業,加大國家級企業技術中心培育,提升初創企業的創新能力,努力縮小與其他城市的短板差距。

(項目組唐麗珠、李光輝、劉夢琳、王玨、項田曉雨對本文亦有貢獻。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司