- +1

瓦依那《大夢》:這一種現實撫慰,是否唱出你的眼淚

瓦依那的《大夢》,是首每個人都可以填詞的歌。它是長篇章回體,細細切分人生的階段,遠遠超過一首歌和綜藝舞臺允許的時長。它啰里啰唆地描寫喪氣一生,張起透明的蛛網。盼望著,至少粘到你的一兩滴眼淚。

錄音室版本和樂夏版有些出入。刪掉的部分,正中樂夏受眾的痛點。唱出口和沒有唱出口的同樣重要。這種隱藏的彩蛋模式,非常符合今天我們的思維習慣。今早的刷屏,相信也在節目組的預料之中。

樂夏版《大夢》海報

綜藝是時代的鏡子。如果能夠準確地捕捉到時代精神,必然激起回響。

幾年前,九連真人的阿民在這里精神亢進,發誓要出人頭地。五條人龍精虎猛,在懷舊歌廳一只眼醉生夢死,一只眼掃過世情百態。

孰料世事變化得那么快,直播間里的親密氛圍也會突然失去濾鏡。再一看,哦,原來是電視購物。

幾年后,樂夏仍然是鏡子。只是鏡中的主題曲已經老母雞變鴨,現在是一首貼緊現實的人生之歌。如果九連和五條人們參加的是這一季,大家已經意識到,財富神話原來是皇帝的外衣時,他們還會激起同樣的熱潮嗎?

唱喪氣的人生,也是一種非凡的勇敢。唱歌的,不諂媚,不說謊,不堆砌辭藻糊弄人,需要很大的勇氣。搞民謠的,把聽來的和經歷過的人生捏在一起,拿一把琴,連演帶唱,娓娓道來,他就無愧為一個民謠歌手。

《大夢》唱人生的空轉,疏離和挫敗感。合唱部分“我看到花兒在綻放”,是音樂上最美的部分。“我”并非麻木不仁。生命里的美好,我都看見。遺憾的是,“我”和花兒的聯系,只有看見而已。

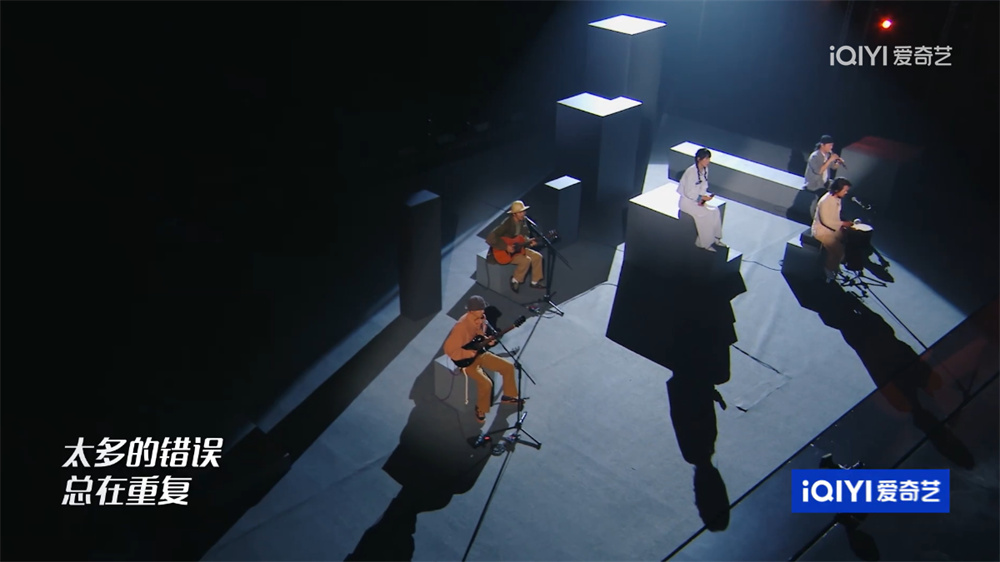

樂夏版《大夢》截圖

纏繞住逼仄人生的,是流水線上鍘刀般的年齡。我們被要求在每一個年齡段,做正當的事體。完成所有打卡以后才能停歇,等待大夢覺醒。這樣被規訓慣了,人還會自覺加戲,到了旅游和吃飯都需要打卡的程度。

日本的佛寺里,有一個好像是來自神道教的習俗:禮佛前,先在佛前拍拍手。據說拍手是為了把祈禱者從人生的幻夢中叫醒。脆響使他明白,人生是一場空。

《大夢》唱到最后,也有這樣的意味。人生是大夢一場,放下才能圓滿。圓滿是什么?就是認識到人生不過虛空捕風的覺悟。

樂夏版《大夢》截圖

東方式的哲學思想不教人反抗,叫人徹悟和放下。這首歌也像佛的教誨,先把你的一生展示——無法逃離、愛恨交加的家庭,和榨干你的時間與身體,又沒有什么前途跟保障的工作。種種羈絆,人生也是一張蛛網。

純真和生機,在六歲的田野里就已經丟掉了。就算有勇氣外出打拼,又能拼出什么結果?你的醫保交在哪里,戶口落在哪里,歸根,又想歸去哪里。

不是阿民不行了,是阿民的吶喊,愈發像在發癲,使人不忍,只能別過頭去。人在身心俱疲的時候,會對快速獲得撫慰產生迫切的需求。

《大夢》提供這樣的快捷通道:我知道你的一生,我為你唱出這樣的一生。

樂夏版《大夢》截圖

有一種雞賊的現實主義,專門挑動焦慮和恐慌。然后為它覆上糖霜的包衣,輕輕松松就賺到票房兼口碑。

近年大銀幕上一些叫好叫座的國產“現實主義”電影就是這一路。因為種種原因,這些電影只現實了一會兒,很快一瀉千里,雞犬升天。本質上,它們還是用標簽化的單面人物,拍了部爽片給觀眾搔癢,提供廉價的撫慰感。

《大夢》不屬于這種雞賊的現實主義(或許有一點點吧)。它是另一種也不太好的現實主義,用大白話提煉有點雞湯的內容。唱詞軟趴趴地伏在地上,像一道陳年的舊跡。歌里沒有詩意,沒有遐想,沒有任何的言外之意。只求面面俱到,務必擊中每個人的每一根軟肋,使聽歌的人無論處于什么境況,都能沾到一點邊。

它需要你頻頻頷首,聞樂落淚,在深深的無力中,感到被撫慰。

如果你不同意我說的,認為催淚熨帖的就是好歌,可以去聽一下交工樂隊的《菊花夜行軍》或者《風神125》。你會發現,書寫同一種境況時,音樂和文字的水準有多么大的不同。

說了這些刻薄的話,我還是認為,瓦依那的出發點是真誠的。《大夢》也不難聽,音樂清澈干凈,十八的嗓音透著生機。它只是普普通通而已,放在瓦依那自己的作品列表中,也不在第一或者第二梯隊。

吉他十八

歌本來默默無聞,但在恰當的時候被呈現出來,引起了共振。有共振和討論,總還是好的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司