- +1

王興對談袁長庚:了解死亡,是為了有意義地過完這一生|漣漪效應

過去三年,醫學在我們每個人生活中的重要性顯得格外突出。

人終究要面臨生老病死,是否有一種預防措施,能讓我們學會更好地面對自己或親人的疾病,甚至是死亡呢?孔子有句話“未知生,焉知死”,那么今天我們請來兩位嘉賓,聊聊每個人都會經歷的“生老病死”。

以下為文字節選,更多討論請點擊音頻條收聽,或【點擊此處前往小宇宙App收聽】,效果更佳。

王興

北京大學腫瘤學博士。先后任北京大學腫瘤醫院胸外科主治醫師、上海市肺科醫院胸外科博士后、上海市第一人民醫院胸外科主治醫師。已出版作品有《病人家屬,請來一下》《怪醫筆記》《癌癥病人怎么吃》《胸腺外科學》(英文版)等。

袁長庚

人類學者,云南大學人類學研究所副教授。2016年畢業于香港中文大學人類學系,獲哲學博士學位。譯有《城市里的陌生人》《大房子,小天堂》(即將出版)等。

【本期主播】

吳筱慧

澎湃新聞·鏡相欄目編輯

【收聽指南】

02:30 醫生眼中的死亡,人類學家眼中的死亡

08:39 理解死亡會讓我們克服對死亡的恐懼嗎?

23:30 我們人類的生命很多時候是由荒誕性構成的

28:31 人的感性能力也是需要鍛煉的

37:12 為什么中國是醫患矛盾高發的國家

43:23 更安全的人生策略是什么?

45:55 年輕人談論死亡是否為時過早

55:18 走向醫學的這個過程是一個理解自己的過程

57:23 大家一起表演一場葬禮

01:01:45 為什么說死亡是人生最好的禮物

01:06:20 怎么樣才算是完成了哀悼這件事

01:11:41 50 后和 60 后走向衰老甚至是走向死亡,會非常孤獨

01:16:32 如何做好臨終關懷這件事?

01:22:20 四種離開這個世界的方式

01:26:48 醫生與人類學者的互相答疑環節

01:38:47 聽友提問環節

【本期書單】

《病人家屬,請來一下》王興

《最好的告別》阿圖·葛文德

《鄉土中國》費孝通

《疫苗的故事》保羅·奧菲特

《打開一顆心》斯蒂芬·韋斯塔比

《說吧,記憶》弗拉基米爾·納博科夫

【本期配樂】

Keegan DeWitt - Nothing Shows

José González - Stay Alive

處置死亡,一塊缺失的拼圖

吳筱慧

我們知道醫生每天都會面臨無數的死亡,那么王興醫生,您眼中的死亡是什么樣?從醫生角度,處置死亡是什么樣的流程?另外您之前在采訪中還提到過“真實的困境,大都被隔在了醫院院墻之外”能否跟我們講講醫院之外的困境有哪些?

王興

人從生到死的過程,它不是一個解剖標本,也不是一具尸體,而是像同一列火車上的人心率血壓沒有了,然后呼吸沒有了。人走了那之后我們還會跟護士一起做一些簡單的尸體的護理,像一些粘球,像一些這個縫針會去除,那個時候才第一次感覺,原來人走是這個樣子的。而我們跟家屬的交流當中,才感覺到原來家屬在病人離世的最后的一天,一個小時之內是這么一個狀態,它是一種脫離了悲痛的,會完全陷入一種事務性的錯亂。

那為什么我說很多關于死亡的探討會隔離在這個醫院的院墻之外,就是像昨天也有一位老師會請教我,他父親的臨終還有兩個月,問我怎么辦,會發現普通人在家人可能離世的時候,他從來沒有想過我能怎么辦。所以我們一方面缺失的是像袁老師這樣的學者,告訴我們,面對死亡,我們應該怎么去處置,共同去思考。另外一種層面是在流程上、手續上,我們好像在死亡這一塊就缺了一塊,我們有這么多的月子中心、有這么多的幼兒園,告訴我們怎么去迎接一個生命,怎么去讓一個生命從無到有,是一件很快樂的事情,但是一個人從有到無的這個過程,似乎就是都是由我們每個家里人、每個普通人用一些千奇百怪的方法把它給渡過去了,但它缺乏一種讓我們覺得舒適的、有安全感的形式。

《最好的告別》

吳筱慧

記得美國的葛文德醫生有一本書叫《最好的告別》,這本書里說“你不要覺得死亡這件事情,只跟我們最后這一刻有關系。”袁老師之前也說自己特別同意葛文德醫生的觀點,那么您怎么看王興醫生提到的這個情況,另外作為人類學者,我們也想知道您眼中的死亡是什么樣的?

袁長庚

現代醫學發達以后,我們絕大多數的人其實最后是在醫學干預的過程當中走向死亡的,所以現在很多的人已經理解了,死亡不只是最后生命體征正式消失的那一刻,可能還包括整個就醫的過程當中會出現的一些問題。但是人的死亡在生理性的生命終結之后,其實社會意義上的生命還要持續很長一段時間。因為我們每個人在這個世界上都會留下很多的社會關系,留下很多的牽絆。我以前上課的時候有一個講法,就是我們周圍的人能夠用一種比較妥當的方式講述他的離開,他的死亡才能夠暫時告以終結。

尋夢環游記 劇照

死亡是可以習得的,就像習得怎么去生活,怎么去繁衍一樣

吳筱慧

大部分人對死亡的恐懼都源于未知,兩位覺得“理解死亡”能讓我們克服對死亡的恐懼嗎? 或者說這是可以克服的恐懼嗎?

王興

很多人會在這個家人的離世當中習得一種死亡,就像我們習得怎么去生活,怎么去繁衍一樣,它是一種可以習得的,看別人的臨終會推測自己的臨終。所以像有一句話:父母是我們跟死亡之間的一道窗簾。每走一個至親,我們就離死亡就更近了一步,或者就更清晰地看到了死亡的模樣。那我覺得對于每一個普通人來說,有兩個方向是需要去調整的,一個是我們認識死亡,接觸死亡之后,慢慢地就會理解死亡,而不是說我們要克服恐懼。

第二就是不要去戲謔死亡,不要默認為自己就是一種心很大的狀態,因為這種情況只發生在你還沒有接觸的情況下。不要壓抑自己,就是釋放。

袁長庚

我以前上課的時候,很多學生就談到說我有這種死亡恐懼,那是不是通過學習知識的方式我就會降低這種恐懼。我覺得這個里面有一種最大的誤解,這個其實在中國的語境里面很常發生。在某種程度上講,我們其實非常相信知識的力量,比如說是不是我學習理解死亡這門課,那我知識上一旦儲備完整了,就能夠一勞永逸地擊敗它。

首先我覺得對死亡這個問題,沒有人能在知識上完全地覆蓋它,不管你從醫學的角度,還是從哲學、歷史、宗教的角度,因為我們所有活著的人沒有真正經歷過死亡的經驗,穿越死亡的經驗。第二個,實際上知識本身在面對這個世界上很多問題就是非常無用的,你回顧自己的一生,你自己的重要的轉變,重要的抉擇,很多時候它不是知識完成的,很多時候就是你的價值上的偏執,甚至是你情緒上的沖動,幫助你完成了很多東西,但是這也成就了你的人生。

……比如說醫生覺得這個人回天乏術了,經常讓家人把他帶走,就是回到家里該吃吃該喝喝。我們其實不太理解這句話的社會學的含義,在生死學上講,只要這個人的生命體征沒結束,他就是一個活人,他不是一個死人。實際上就是讓他在最后的時間段里,盡可能地按照一個活人的方式跟這個世界發生關聯。告訴他你自己曾經對他的某些事情的開心或者是不滿,或者問他想吃什么口味的冰淇淋,在這個意義上講,我們沒有把他當成是一個生理意義上的生命,我們把他當成是一個社會學意義上的生命。從醫生的角度而言,他最后不適合吃冰淇淋,但是從社會學的角度而言,他是個活著的人,他有權利吃他想吃的任何東西。因為最后這段時間那一點點的干預已經不對他的醫學上的結果構成影響,但是會對他作為一個活人這件事情有影響。所以其實我覺得我們不是說是通過學習知識來克服對死亡的恐懼、憂慮,死亡帶來的痛苦永遠不會解除,但是我們可以死亡為契機,重申我們跟這個世界上的很多人、很多事情,很多過去發生的事情之間的關系,這個其實就是人的意義。

王興

所以為什么我會鼓勵很多醫生也去讀書,不是說非要去寫書,我們要去讀點書,比如像《鄉土中國》這種書,就能夠幫助很多醫生理解病人深層次的訴求,它不是表面的說錢治好這個關系,而是我怎么給這個病人一個解決方案,一個出路的問題。

在死亡這件事情上,看到一個社會的基本底色

吳筱慧

袁老師您之前在南方科大每年都會開設“理解死亡”課程,您覺得中國的文化背景對我們如何看待死亡,有哪些影響?在我們國家談死亡教育,您遇到過哪些的困境?

袁長庚

其實我們整個醫學人類學里面研究過很多,比如中國語境里面講,燒紙這些事情就很重要。我記得在廣州聽一個我們的醫學人類學的前輩做研究的時候,他就非常有意思,他說廣州一些很好的醫生,都有一個經驗,因為嶺南的風俗是說必須要離他這個離世的地點近一點最好,比如說在病房里燒紙才行。這是不可能實現的,但成熟的醫生會給你很多方案,比如說醫院的后門街角可能管得比較松——成熟的醫生,會知道很多這樣方面的建議。

很多人可能會覺得醫生比較冷漠,對我們家是天塌下來的事情,結果你們轉手之后就又去下一臺手術,我覺得這其實是醫學的壯美所在,從醫者的第一品質就是必須要勇敢,在目睹離世死亡之后,馬上就要轉變觀念——我經歷了死亡,但是我依然對救活下一個病人有信心。所以他是沒有空間像我們一樣坐下來去咀嚼具體死亡帶來的悲喜。

其實在死亡這件事情上是最能看到一個社會的基本的底色,就是你在這個時間段里面在乎的是什么?重視的是什么?有些時候,家屬或者是身邊的人,特別想尋求一個答案。我們人類的生命很多時候是由荒誕性構成的,我記得以前看葛文德寫過說80歲以上離世的人,你如果給他做病理解剖的話,會發現他身上可能同時有十幾種病,每一種病都比他最后離世的原因更危險,但是他卻沒有死在這些嚴重的病上,他死在一個比較簡單的問題上。

所以我們現在最大的一個問題,第一是沒有辦法接受人的復雜性,第二就是對人生命底色里面的一些荒誕性的不確定,我們對這個問題其實是沒有做好準備的,這也是死亡教育或者死亡討論在目前比較難以展開的原因,它觸及到的是我們整個的認知和心理的習慣的問題。所以我們有些時候缺的不是談論這些東西的知識或者是技術儲備,而是大家先嘗試一下走進那個談話的場域,這些現在相對而言都還比較奢侈。

豪斯醫生 第七季 劇照

王興

剛剛袁老師說有一種語境,一種氛圍,我感受很深,像有的患者告訴他一個答案,你有三個肺結節,他會很焦慮,我下面怎么辦呀?要不要切呀?怎么觀察會不會長大呀?一系列問題全來了。然后你告訴他下一個答案,有10%的概率可能變成癌,90% 不會有問題,他又開始焦慮,那我會不會是那10%?那我會不會就是那個倒霉蛋?但是,如果你告訴他,外面前面那個病人有8個結節,再前面那個人有18個結節的時候,他就會覺得很舒服,會覺得自己是最輕的那一個,有一種共同處于某種環境的感覺,反而就沒有那么的焦慮緊張,也不需要某種答案了。

吳筱慧

用他人的焦慮緩解自己的焦慮。那袁老師剛剛說,其實我們走進那樣的語境、那樣的場域以后,好多問題就能緩解。在鄉村人們也有種習慣,早早把自己的棺木放在家里,大家都知道那是自己最后的歸宿,死亡也是一場眾人參與的儀式,村里的人會圍在一起談論這個人生前的種種,在這個過程中我們也能感受到人和這個世界的關聯,死亡不是突然的消逝。但在現代社會,死亡這個詞似乎變得遙遠了,一個生命的結束意味著被拉去殯儀館火化以及一場小型的追悼會,這個過程讓死亡在我們的日常生活中變得隱蔽,也讓死亡離我們更遙遠。記得您之前也說死亡課最初設想過要帶學生去墓地、醫院這樣和死亡相關的場所,到場景中去實踐。那這樣親臨現場的實踐,如果能實施的話,您覺得會給死亡教育帶來什么?

袁長庚

這個不是我自己的獨創,我看了很多國外生死教育的材料,我后來理解其實大家就是一個目的:不斷創造場景,讓大家練習。我以前上課的時候經常跟學生講,對于你們而言,有一點是很好理解的,比如說人的理性思維和人的數理能力是需要通過鍛煉的。你做數學題、物理題,就是為了鍛煉自己。但是我說你們經常忘了一個事情,人的感性能力也是需要鍛煉的,比如說悲傷這種能力,比如說愛的能力,這是需要鍛煉的。

所以其實我覺得生死教育這件事情,不是說老師掌握了一個道理,要讓學生知道這個道理,最成功的教育應該是不斷地創設場景,你要讓學生自主地走過去,要他明白這個走過去的過程是什么。以前有句話,我明白了很多道理,但我依然過不好這一生。這是因為那個道理你從來沒有把它激活過。為什么剛才我們講,很多的人是通過自己父母的死亡才開始理解這個事,因為你自己在操辦的過程當中,親身演練了一遍,有些東西就變成了你人生的素材。

王興

像疫苗的原理一樣,用滅活的病毒先給你來一套,產生了一種免疫,再去面對自己真實的病毒。

越是在壓力的年代,我們越應該慢慢地張開自己

吳筱慧

剛剛兩位老師都提到了面對死亡的經歷,王興醫生說我們是通過親人的死亡、他人的死亡來習得怎么面對死亡。袁老師也說可能死亡教育也是需要激活的。那么習得之后、激活之后呢?尤其是現在年輕人其實壓力都非常大,兩位覺得在當下的環境里,死亡教育能給我們帶來什么呢?

袁長庚

我自己覺得很重要的一點,就是我們怎么延展死亡的概念,死亡不是最后生命體征終結的那一刻。以前我在學校里面教書的時候,其實面對一個比較直接的挑戰,尤其是理工科大學的孩子,他從小接受的其實是優勝教育,就是我要在考試當中取得很好的成績戰勝其他人,我就在整個高考序列里面站在前排。那其實死亡教育有一點是重要的,你要告訴他,人生的挫敗感,荒誕無意義,它就是一個不能祛除的東西。 我們人的所有的復雜性和脆弱性其實是一體的,我們身上的很多創造力的部分是很難解釋的,但是我們身上有很多脆弱的,甚至殘缺的部分也很難解釋。

對我們中國人而言,因為在過去幾十年里面,整個社會的發展,包括普通人的夢想,一直都是過得更好,要戰勝困難,要克服困難。但是可能我們慢慢要學會一個東西,就是你要跟困難共處,你要跟你永遠沒有辦法解決的問題共處,那其實這個共處的過程往往就打開人生另外一個可能性,你會接受另外一個自己,你會接受另外一種狀態,其實這種平和是很重要的。 所以我覺得死亡教育實際上就是要跟我們生活當中的各個面相聯系起來,它非但不應該變成一個特殊教育,它應該變成一個長期談論的問題,就是我們所有人的極限,我們所有人的困境在哪。

王興

其實像袁老師剛剛講的,很多時候我們是有機會在很多場合,特別是年輕人這個場合談論的,因為有一點好處是我們畢竟離得遠,我們可以先了解習得、在氛圍里感受,可以像數學刷題一樣,我們去訓練某種直覺、感知和感性的這樣一個力量。如果最后告別的那個時刻,你才突然間開始拿一本《病人家屬》開始去學習怎么叫做家屬,其實有點狼狽。如果早接觸一些,可能那個時候會覺得有一種安心的感覺。

《病人家屬,請來一下》

吳筱慧

之前我們在采訪張秋子老師的時候,她提到說很多受高等教育的學生,可能從小到大都有一種很強烈的對于生活的操控感,然后他會覺得我怎么來控制我的人生,步步為營,走向下一步的人生巔峰。他們好像從來沒有人跟他們聊過虛無或者死亡的話題,那么可能當這些孩子突然間接觸到了這樣的話題,他會發現和以前對人生的理解、生活的理解都是完全不一樣的,甚至會崩潰。袁老師之前在南方科技大學開設死亡課程的時候,覺得死亡教育對大學生群體產生了哪些影響?另外,兩位怎么看待失控感這個問題?

袁長庚

我經常跟學生講一個問題,我們最該感謝的是高考,但我們最該憎恨的也是高考。因為高考在很大一個程度上講它既是一個保命仙丹,18歲之前人生有無比清晰的目標,而且它其實是有路徑,有技術可以做到的,所以你其實在18歲之前不需要考慮其他的事情,但是實際上高考也存在一個問題,就是它把你整個青春期里面積累的很多問題,家庭的、社會的,有些時候跟你的性別、所在地域有關的這些問題,全部都打包放在一起,然后等到你進入大學,自己面對一日三餐的時候,突然意識到其實自己是個成年人,以前那個包住問題的包袱就會散開。在散開的過程里面,我覺得這是個概率問題,有些人可能沒那么嚴重,不會受到那么大沖擊,但是大多數的情況是人在進入大學之后他會突然一下面對很多問題同時涌來,那么這個時候如果說沒有足夠的支持,如果沒有足夠的方法,崩潰是自然而然的事情。

風犬少年的天空 劇照

王興

關于失控感這個問題,其實剛剛這個袁老師講的我能感同身受,我覺得像年輕人從上學到高考這個過程當中可能需要做選擇的機會不是很多,只有到了大學才會發現有這么多我可以做選擇的點,那選什么可能都會錯,所以這種失控感還是從大學開始逐漸顯現的,工作之后就更暴露出來了,那像死亡也是一個無法掌控的事情,你不知道自己怎么樣就突然會面對死亡。像我們經常說中國人一生當中患癌的概率是30%,在年輕人到了30歲這個時間段的時候,他的父母一般是在60歲左右,進入了一個癌癥高發的年齡段,所以我們每一個年輕人在剛工作的時候有1/ 3的家庭突然間面臨癌癥的問題,另外1/ 3可能還有一些心梗、腦梗的問題。

所以這種不確定性,其實從概率上講是確定的,是確定有30% - 50%的人,在30歲這一年一切都很順暢的時候,突然間遭遇家人或自己的離世或者重病。那這個確定性如果你知道的話,其實就應該早點去鋪墊一種對死亡的理解、感知和想象。你不能作為一個僥幸心理說我不太可能碰到這些事情,我們面臨的不確定性,其實是我們在主觀上拋棄了很多明明確定的事情,而假想它不存在而已。

袁長庚

我以前在課上說過一個比較絕對的話,我說你看人類文明的核心問題都在處理死亡問題,人類是會在有限的生命時間里面思考自己人生意義的延續性的問題。在這個意義上講,人越來越恐懼一個問題就是,如果一切都是物質的,那我去世了以后真的就不存在了,那我怎么解決意義延續的問題?從這個角度而言,我們可能是需要重建一些東西,比如說橫向延展,我們有其他的比如你跟這個社會的聯系。

我一直在講一個問題,當年輕人感覺到外部壓力的時候,有些時候他會縮小自己的范圍,這其實是心理學上一個很容易解釋的問題,就是我縮小自己的范圍,我專注于我眼下的生活,然后我甚至跟我的父母、跟我的親人、跟我的朋友、同學之間都不會那么親切,因為我暴露自己就有危險,但是實際上這個事情從長遠來看是更危險的,因為這就意味著你要自己解決你人生當中的所有問題,而這個問題,從人類經驗的角度而言,100%是不會成立的,你做不到這一點,無論你多么強,無論你到什么程度。

所以其實越是在所謂一個感覺到壓力的年代,我們所有人越應該慢慢地張開自己,不是說讓你去犧牲,或者是讓你去無謂的奉獻,而是你要更多地嘗試建立跟這個世界的聯系。看起來可能是會讓你疲倦,但是其實是一個所謂的更安全的人生策略。 至少從人類學的角度而言,我們能看到的相對比較成熟的人類經驗都在告訴你說,不要怕把自己跟什么東西連在一起。

很多的時候,我們是通過跟醫學對話去理解自己的生命

吳筱慧

我在看《病人家屬,請來一下》的時候,里面你說曾經和一個人生贏家的大叔聊過,他當時50歲出頭,晚期的結腸癌,在病床前陪伴他的妻子才 20 多歲,你就問他說現在最怕什么?他說我覺得最難過的事情不是這輩子掙了錢沒花完,也不是娶了個年輕的太太遭人指指點點,他最無奈的事情是不知道自己在哪里。我記得他自己的原話是,“就好像我坐在一艘小船上,有人告訴我前面有瀑布,我想辦法也不可能上岸,但我不知道這個瀑布到底有多遠,如果還有10秒鐘,我就抬頭看看天空,如果還有10小時,我就先吃塊面包,不要餓著。”其實很多時候,我們普通人,尤其是年輕人,也都不知道自己在哪里,會覺得死亡離自己還很遙遠。兩位老師覺得像這種尚未知道自己在哪里和考慮死亡這兩件事情之間有沖突嗎?

王興

當時寫那段話主要是很多病人會有這樣的問題,想讓你告訴一個答案,他才好更好安排自己的生活。但事實上醫生有時候也沒法給你一個大致的答案,你很有可能兩年、三年、五年都活著,也有可能下周突然間就突然爆發一個肺炎,人就沒了,這種我們不知道在哪里的感覺是讓我們最難辦的,也最難處理跟死亡的這個過程。所以其實這也恰恰不是由醫生能夠解決的,像袁老師這樣的人類學者才可能會給我們一些心理上的小工具,讓我們能夠去理解,在任何一種狀態下,無論是還要多久,我們都可以有一套心理的應對機制,或者通過感知氛圍的辦法去解決自己的恐懼和焦慮感。人的死亡通常都是斷崖式的、爆發式的,這種死亡非常難以去預測。所以你要理解這種無常性,才能把很多的準備提前給做好。

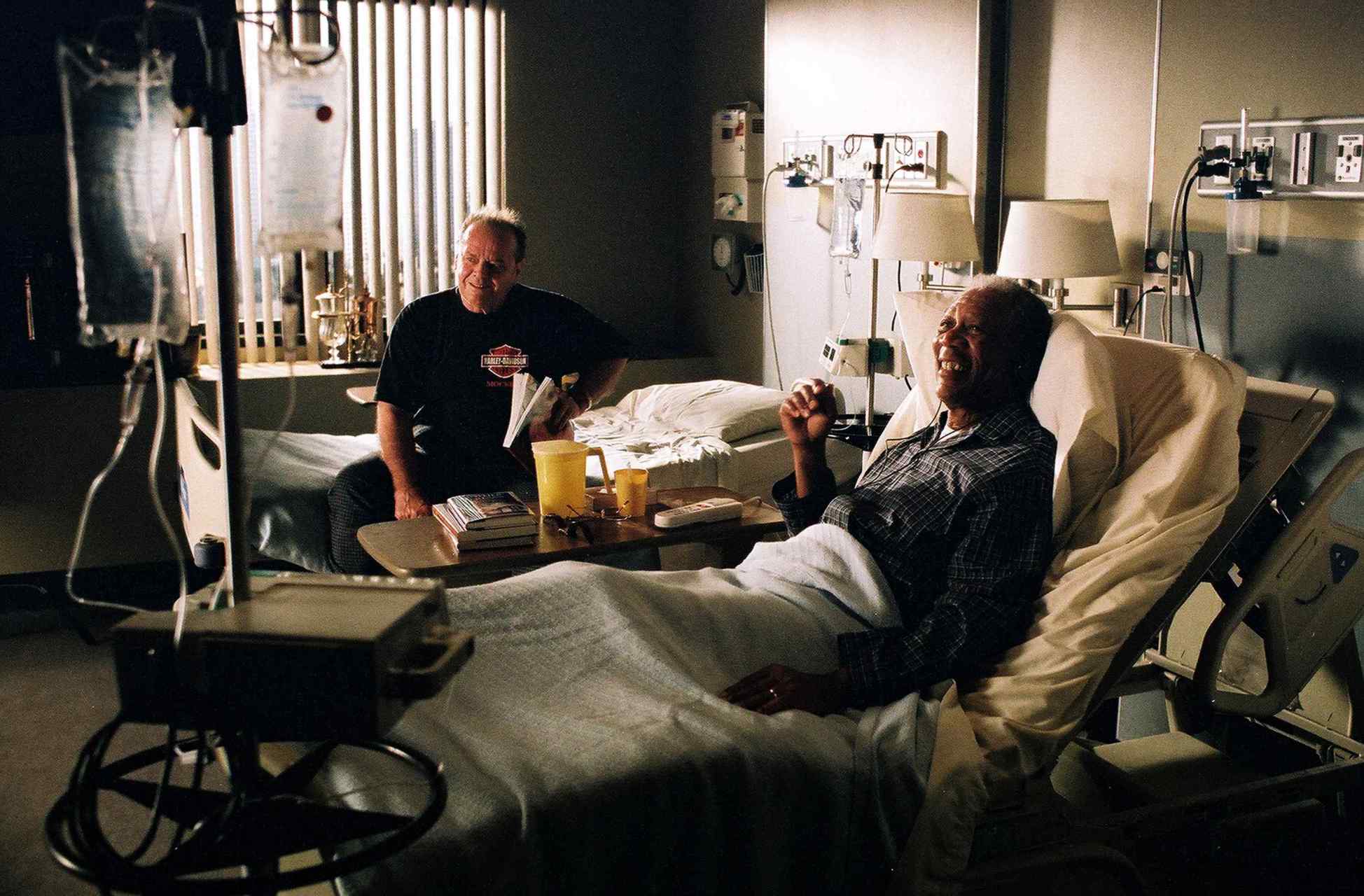

遺愿清單 劇照

袁長庚

這個就特別有意思,其實誰都回答不了這個問題。如果我過了這一輩子里面的某一天,某一個月,或者是某一年,都不能讓我坐下來靜靜地說我已經接受了這輩子還可以的話,那為什么它未來的那幾天就會讓這個局面發生扭轉呢?這是不可能的。

我覺得核心問題是這樣,你的生活是由一些最基本的單位構成的,我們很少有人一輩子有機會做轟轟烈烈的事情。所以真正意義上講,對外交代自己一生的時候,他要求你把那個最基本的單位拿出來衡量一下這個單位是不是成立。我覺得我們的人生不是靠大的意義來填充的,是靠每個小的細節來填充的。我以前也覺得孔子講未知生,焉知死這件事情有些太絕對了,但我后來我覺得我們可以換一種方式來解釋,就是如果你對自己的生命這件事情都講不清楚,說不清楚你怎么去進入對死亡的討論,怎么去進入對死亡的思辨?是不可能的。因為死亡這件事情的整個的賦值,它來源于整個生命體、生命過程、生命意義的這種確立。

在這個問題上講,你應該先問自己,人其實往回看看自己的一生,從小尺度上回答這個問題可能是更重要的,你不可能指望醫生給你這個答案。因為西方醫學在今天有很多時候也是嘗試性的、試探性的,沒有哪個醫生會過去說你這個,我們就直接開刀拿了就完了。很多時候是試探性的,要做檢查,要做對話。不是說我們開刀這件事情就一定是一個負面的事情,有些時候你不體驗你不經歷是不能理解自己肉身的脆弱性的。

這個過程里面,其實不是說我們要通過西方醫學去無謂地延長自己的生命,很多的時候其實我們是通過跟醫學對話去理解自己的生命,否則的話你可能永遠不會有那一天,真正感受到你這副肉身對于你而言意味著什么。我認為沒有單純意義上的死亡教育,死亡教育一定是連通著生命教育,因為死亡只是最后的那一刻。

對大多數人而言,講述自己是個很奢侈的機會

吳筱慧

袁老師您之前在理解死亡課程結束的時候布置過一份特別的作業,讓學生們分成幾個小組,各自設計故事場景,大家一起表演一場葬禮,這種表演形式聽起來很有意思。想問一下通過這樣的表演形式,最后達到了什么樣的效果或者對學生產生了什么樣的影響嗎?

袁長庚

我自己當時的一個感覺是說,我們生活在一個人人都可以表達的年代,社交媒體、移動終端都很方便,但是實際上我覺得對大多數人而言,講述自己是個很奢侈的機會。當時設計這個環節就想用一個非常極端的方式,拉近雙方,要么你去主動走近一個人,要么你被別人這么主動地走近。實際上就是把教室變成追悼會的現場。

其實這個過程本身也是后來我才意識到,對很多同學而言,它非常非常有震撼性。有一個學生后來跟我講,因為他是計算機系的,那幾年正好又是深圳計算機專業最好就業、最舒服的時候。但是他實習完了回來非常難受,他當時有另外一個機會,可以去中學里面教計算機的課程,他一直覺得這個工作有意義,但是很難說服自己放棄這么大的一個誘惑。他扮演那個死去的同學,躺在教室中間,燈也黑了,大家在那紀念他,他說他就是在那個地方做的決定,躺在那的那一刻,就想一件事情,他說他也不能完全講出來就到底是為什么,但是他突然有一個意識,覺得自己真的有這么一天的時候,他應該有一個交代,就是我在這個世界上干過什么有意義的事情。

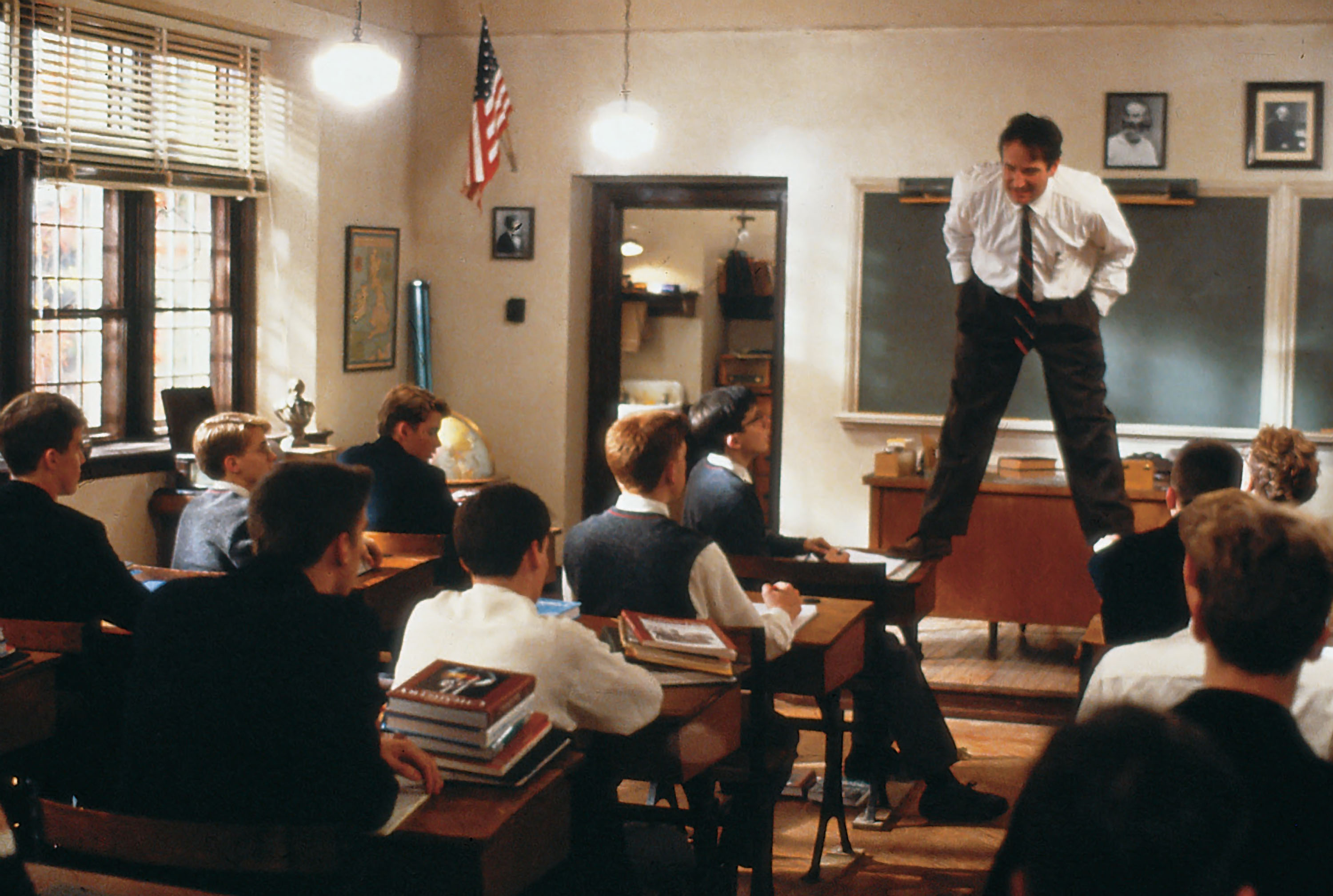

死亡詩社 劇照

吳筱慧

之前看過袁老師的一些采訪,您在開這門理解死亡課之前,其實就開始了對死亡問題的關注和思考。而且您曾經形容過“無處講述親人逝去的悲傷,就像掐住脖子一樣”。然后您讀了人類學,開始關注和死亡相關的研究,那個時候您才突然意識到,在自己的生命中,哀悼這件事情沒有完成過。我相信很多人,包括我自己在內,在親人過世后其實都覺得沒有完成哀悼這件事情,所以我們也都有一種“脖子被掐住一樣”悲傷無處講述的感覺。那您對此有什么建議嗎?您覺得怎么樣才算是完成了哀悼?

袁長庚

我覺得在現代社會其實是更困難的,這可能也是中國現在的一個特殊的問題。充分哀悼這個事情,它需要整個社會,留一些基本的口徑。

我以前讀過一個最極端的材料,馬達加斯加的民族志的材料,里面講馬來加東海岸有一個族群,他們其實跟中國人很像,有一個家族墓地,尤其是那種從一個地方遷來的一家人,他們很注意所有的死去的親人都葬在一起,墓地越大,越象征著你的祖先的繁盛,所以他們跟我們是一樣的。但是他們有一個習慣在我們中國人看來是很惡心的,就是他們每隔五年會把棺木起開,把尸體拿出來,而且他還不只是拿出來,因為他們下葬時候是用布裹著了,他們是要把這個布打開以后重新洗這個腐尸。有些時候那個幾乎就是一攤泥了,但是他們每五年為什么要干這個事情?這是個節日,他們在清洗的這個過程會把過去這五年我們村子里發生的大事小事像歌謠式的方式唱出來。就是我對你有個交代,你看你走了,但是你留下的那片橡膠林非常好,現在它今年這個收成非常好。

我的意思是說,以前的很多的文化里面,它其實會安排一個特定的出口,讓你跟死者之間定期的見面也好,講述也好,但是今天我覺得我們生前沒講出來的話,我們死后也很難講。但是所謂哀悼這個事情,有些時候我們說得極端一點,它可能會把一些真正的具有擾動性的話說出來,不見得一定是壞事,哪怕是情感上非常激烈,或者說我真的非常想念你,類似這種東西。其實關于哀悼這個事情,這些年不只是在生死學內部,很多的哲學家認為它是一個根本的哲學性的問題,就是哀悼這件事情其實就象征著你跟這個世界失去的那個部分之間的,用最簡單的話講就是你能不能說得通?我面對你的時候,面對這件事情的時候能不能說得通?生死教育,其實最起碼能夠讓大家意識到一點,就是你談論這件事情并不是一個壞事。

死亡對所有人都是平等的,但是死亡方式帶來的影響不是均質的

吳筱慧

之前袁老師說,“當下我們兩代人之間的價值體系已經不太匹配了,父母希望孩子實現的東西越來越難以得到落實。”所以您覺得50后和60后這一代走向衰老甚至走向死亡的過程中,他們會非常的孤獨,這也是為什么要我們要關注臨終關懷這件事情,所以也想趁此機會請兩位老師跟我們談一談你們理解的臨終關懷是什么,應該如何做好這件事。

袁長庚

這些年,包括學術界或者公眾,大家對這個事情都很熱衷。我覺得臨終關懷從醫學上講就會很清楚,他有些基本指標,比如說身體疼痛的管理,比如說臨終整個身體感受的舒適度之類的。那臨終關懷還有一部分是從社會層面講的知識環境,包括周圍的情感的支撐,包括自己的人生意義得到確立之類。我反而覺得比較有信心的一點是說,隨著我們整個社會越來越重視這件事情,我們在硬件方面,甚至是我們在醫學方面的跟進會相對而言非常及時。

但是我自己比較悲觀的一點是說,我認為短時間之內能夠實現臨終關懷的整個的精神和文化方面的支撐,可能是比較困難的。

我其實非常同意剛才王興老師講的一點,就是中國人有的時候正是反過來的。比如說我抽煙的時候,我就會非常蠻橫,就說你管的,這是老子的命,對吧?我想抽死那是我的事,跟你有什么關系?但是一旦到他到了胸外科,確診說是肺癌以后,他不光是馬上戒煙,而且他要跟醫生講,你無論如何得把我救回來,無論如何你得讓我活下去,所以前面的這種所謂的自我是假自我,后面的這種所謂的貪念或者是執念,也是真貪念、真執念。所以在這個過程里面,我覺得是臨終關懷比較難的一點。

看了一些材料之后,我覺得最核心的問題就是它需要周圍有一個系統性的團隊的支持。因為人最后離開的時候,他需要的東西其實很復雜,尤其是時間比較短的時候,他可能需要很多事情在短時間內同時安排,他其實是對一個執行團隊的要求是比較高的。我現在反倒覺得我們在物理條件和人力條件上,東、西的根上是很近的,但是我們會不會做這件事情,可能還是一個學習的過程,沒有形成一個社會性的共識,這種準備到現在為止還沒有形成合力。

漫長的告別 劇照

王興

對,特別同意,硬件雖然目前在布局上還沒有達到,但其實袁老師說的它其實是可以實現的。如果真的想做,立刻醫院就來配備,我們社區跟上,其實很快就可以解決。止疼藥又不是沒有,醫療技術也不是沒有。但其實從軟件上到底該怎么去引導一個人,最后的臨終,什么時候該干什么,什么時候不干什么,我覺得都很重要。像我自己會很有信心的是,如果我家有問題,不管從醫療上還是從理解上,我可以去幫助他,但這種幫助他不是所謂千人千面的。

我有一個流程,按流程走就完了,病人需要讓你告訴他,這個時候也可以工作,或者需要告訴他,這個時候也可以帶孩子,你有價值,你有意義。讓別人跟他道個謝,道個別,或者他見一個什么人,很多事都是很細節的,很無法量化的,但又很有意義的事情,都是在小的事情上尋找生命的一些意義,不是說他這輩子賺了多少錢,買了多少套房,然后現在得病之后有多少級別的領導過來看他?這些都是沒法產生很大意義的。

我一直也在努力嘗試做一些關于這部分的志愿工作和引導工作,幫助一些人做決策,告訴這個病人什么治療還需要用,什么治療就別用了,什么治療可以有選擇地用,如果出現什么事兒咱們就盡快結束。我們每個時刻都在做一些決策,最后在復盤的時候就會覺得,在每一個時刻都做了那個時刻最好的選擇,咱們不后悔,不往回倒,不往回想,只要一個家庭能夠有這樣的一個解決事情的一個心態,我覺得就都沒有錯,都沒有說什么有遺憾啥的。其實在中國說姑息醫治療也好,緩和醫療也好等等詞匯也好,其實在我內心看都是一種價值觀的體現。這個家庭要怎樣幫助一個人優雅地走,或者說符合他的認知地走,這就算是好事,所以它不難,但是也不簡單。

吳筱慧

之前袁老師的“理解死亡”課上會讓學生在四種離開這個世界的方式中做選擇:孤獨終老;突發心血管疾病;艾滋病;乘坐的飛機在萬米高空解體,死于空難。袁老師當時為什么會選擇這幾種死亡方式作為選項?我記得您說很多同學都選擇了空難,您覺得背后的原因是什么?

袁長庚

我們那時候研究醫學人類學的時候,就是人的不同的疾病狀態,其實不是只是病的問題,你會相應地進入到一個生存狀態。比如說很多人有很嚴重的心血管疾病,但是心血管疾病在日常生活當中,你的體認是非常微弱的,它并不會太困擾你日常生活。但是有些病比如說糖尿病,它可能不會對你構成太大威脅,但是你每天都需要照顧它,每天都需要想辦法,然后包括像艾滋病,它有社會污名在,大家覺得你得這種病肯定是你自己的問題,所以當時我就想在這個問題上,至少前面三個選項,它其實是在乎其中的某一個部分,就是這種死亡方式,它都保留了其中的一個部分,就看你想要的是哪個部分。

實話講,我是覺得最后一項是最沒有人選的,但是很長一段時間里,學生都選最后一項,所以這個題其實對我的沖擊是很大的。今天越來越多的人,說的就是我不希望死后再麻煩別人,死了還留下一堆事兒特別麻煩。但是他們沒有想到一個事情,如果你用那種方式離開這個世界之后,你的離世這件事情會變成一個永遠沒辦法處理的問題,因為它太慘烈,而且它太匆忙,沒有留下任何可以重新講一個故事的可能性,他們可能沒有理解這個問題的殘酷性,所以這是當時設計的一個原則。

人類學有一個很簡單的想法,就是說其實人是特別需要表述的,我們人生這一輩子的意義其實不取決于你真正做了什么事情,而取決于你到底能不能用一個比較圓滿的個人敘述把它講出來。我們很多人生的遺憾就是,你其實沒有坐下來談過這個問題,可能它就需要一個晚上就夠了,但是你就是一直沒有意識到,或者是沒有安排這一個晚上。其實我們講死亡對所有人都是平等的,但是死亡方式帶來的影響不是均質的,不是因為最后我們都沒有逃過這個結果,這個過程都是一樣的,這也是生死這個問題比較微妙的部分,它確實有些時候需要當事人也好,周圍的人也好,需要一個特別的在意或者特別的關注才可以。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司