- +1

清代姜宸英《選詩類鈔》與近代題跋,寧波合璧展出

寧波天一閣博物院學者22年前在整理館藏時發現了清代姜宸英《選詩類鈔》未刊稿19紙的名人題跋,卻不見正文。22年后,《選詩類鈔》未刊稿亮相拍賣場、被華茂競得,入藏寧波東錢湖畔的華茂藝術教育博物館。

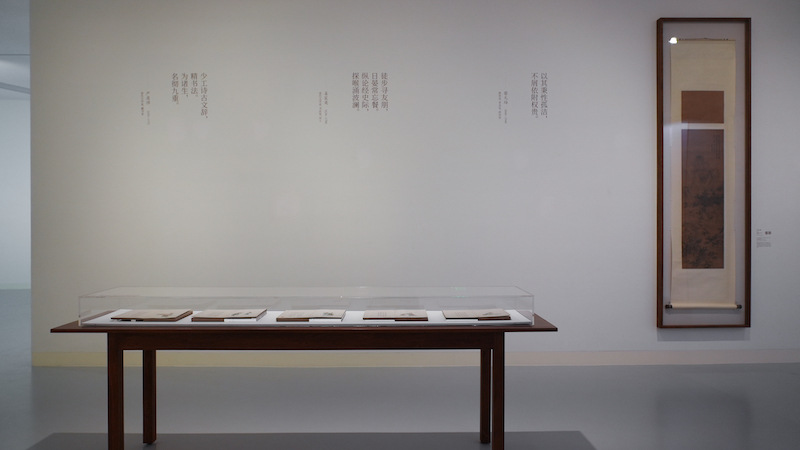

9月22日,“夢歸水鄉——姜宸英《選詩類鈔》研究展”在寧波華茂藝術教育博物館開幕,華茂藝術教育博物館與寧波市天一閣博物院首次聯合展出的28件/套展品,其中,姜宸英《選詩類鈔》未刊稿在離散百年之后首次合璧展出。

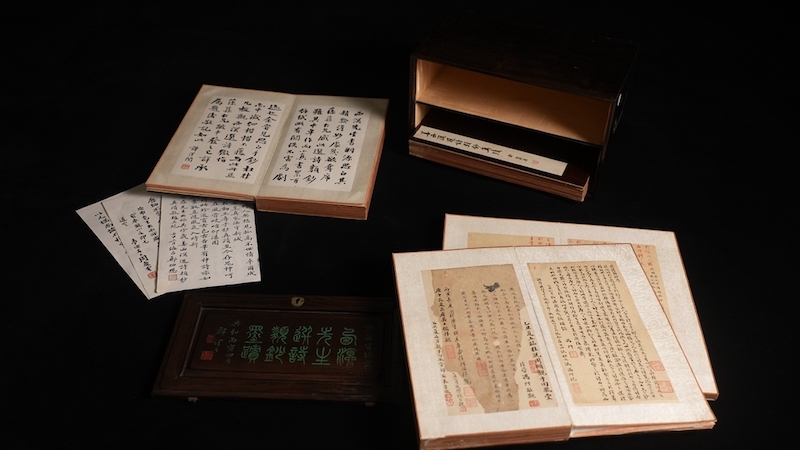

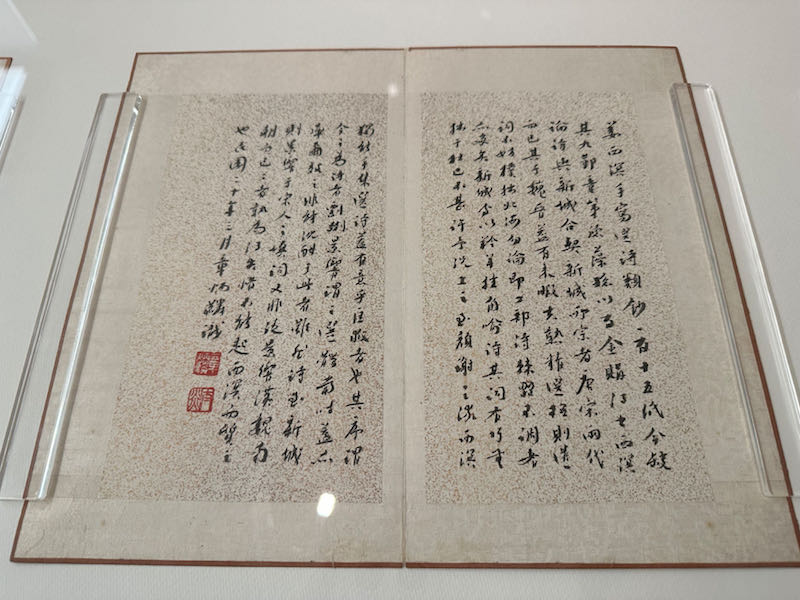

姜宸英手書《選詩類鈔》未刊稿,1673-1674年,華茂藝術教育博物館藏

據悉,“姜宸英《選詩類鈔》研究展”是華茂藝術教育博物館開館以來的首次自主策劃的展覽。展覽分為“如湛園者當不泯”“詩文傾折海內士”“翰林識鑒洞古今”三個單元,將華茂藝術教育博物館藏《選詩類鈔》未刊稿及題跋、藍瑛《嘉木幽蘭圖》,天一閣藏《選詩類鈔》未刊稿題跋、姜宸英臨《蘭亭序》等文物,以及書畫、古籍、碑帖、影像等多種藝術形式的展品,共計28件/套進行系統展示。

傳統藏書樓“牽手”當代博物館,合力續寫“書藏古今”的城市文脈。天一閣博物院院長莊立臻表示:“華茂藝術教育博物館購藏到姜宸英《選詩類鈔》的正文以及數頁題跋,它們正好與天一閣的殘冊延津劍合,這實在是寧波文化的一件幸事。《選詩類鈔》的歸甬與合璧,離不開寧波文化界對鄉邦文獻的長期關注和自覺藏護。”

夢歸水鄉:姜宸英《選詩類鈔》研究展 展覽現場

姜宸英是誰

姜宸英是誰?是展覽首先要講述的,通過上海博物館藏清代畫家禹之鼎所繪《姜宸英像》(非原件展示)將觀眾帶入姜宸英其人和他所在的時代。這是禹之鼎早年為時年49歲的姜宸英創作的一幅單人畫像,是現存的為數不多的姜宸英畫像之一,畫中的姜宸英交腳倚坐于月下老梅樹旁。

禹之鼎繪《姜西溟畫像》, 1676年,紙本設色(授權圖像展示),200×100cm,上海博物館藏

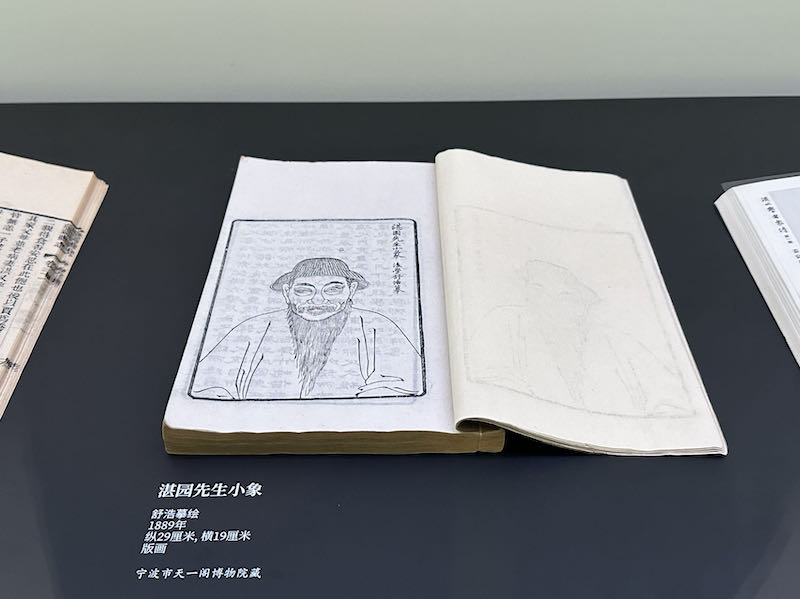

到了晚清,“海派六十名家”之一的舒浩在1889年摹繪的《湛園先生小像》中,姜宸英頭戴竹帽、身著常服,一派清代布衣文人之貌。

舒浩,《湛園先生小像》。1889年摹繪

姜宸英(1628—1670)是清代文學家和書法家。他字西溟,號湛園,浙江慈溪人(今浙江省寧波市江北區慈城鎮),以詩、文和書法馳譽江南,與朱彝尊(1629—1709)、嚴繩孫(1623—1702)并稱“江南三布衣”。

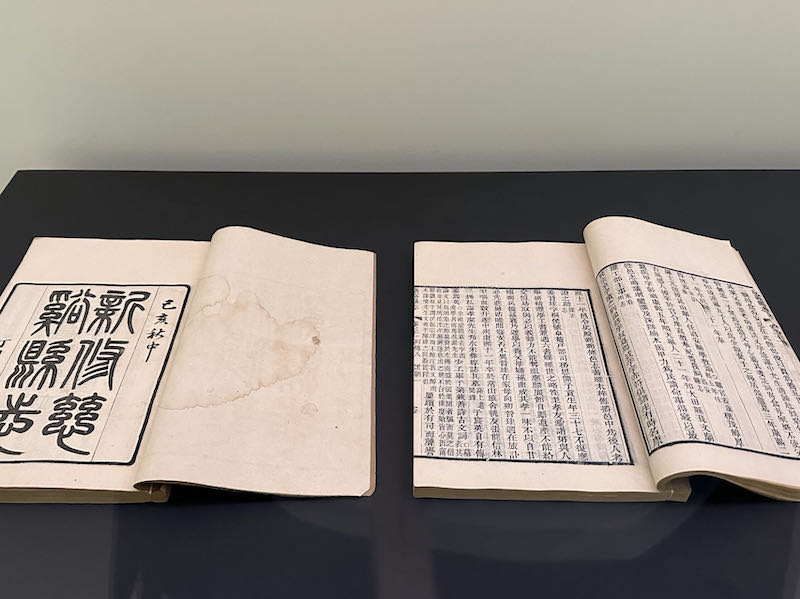

展覽現場,楊泰亨主持編修、馮可鏞總纂的《慈溪縣志》,1888年,天一閣博物院藏

姜宸英一生可以說是跌宕起伏,充滿傳奇。他出生于明崇禎元年,其曾祖父姜應麟為明萬歷年進士,授戶科給事中,為人剛直不阿。祖父姜思睿,為明天啟二年進士,崇禎三年擢為御史。也因性格耿直,歷指朝廷弊政,得罪了崇禎皇帝,因此乞假歸里,過了不久就死去了。

姜宸英從小受到其祖輩父輩的影響,以才思敏捷、博聞強記而著名。《清史稿》 稱他“工文辭,閎博雅健。屢躓于有司,而名達禁中。”

他雖為布衣,卻是著名詞人納蘭容若的至交好友。在納蘭容若故去后,他與幾位文友將納蘭的詞作加以搜集整理,編印成冊,取名為《納蘭詞》,成就了文壇上的一段佳話。康熙十九年,他以布衣薦入明史館任纂修官,開創了有清以來 “布衣修史”的先河。

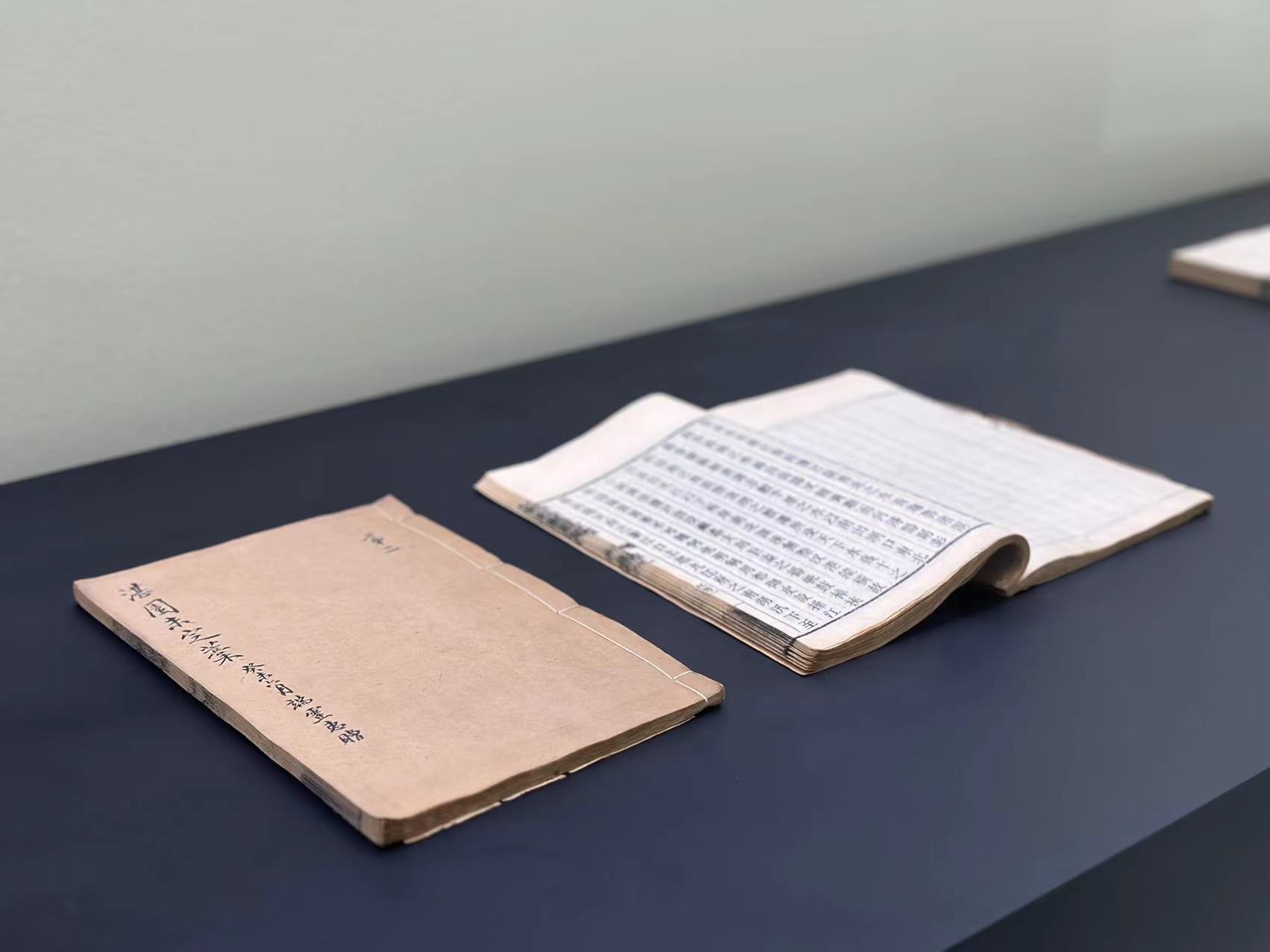

展覽現場,姜宸英,《湛園未定稿》·江防總論擬稿,1889年刻,寧波市天一閣博物院藏

他也是清初帖派的重要書家。初學米芾、董其昌,后溯晉、唐,工于行草。當時,因康熙喜愛董其昌書法,影響了清代前期的書法風氣,董書風靡一時。然而,姜宸英卻希望跳出董書樊籬,言必溯古,學書必追魏晉,以古為尚,由隸入楷。《寧波府志》稱其:“書法鐘、王諸體,臨摹無不入妙。”姜宸英這種學古的做法受到了很多書家的推崇。

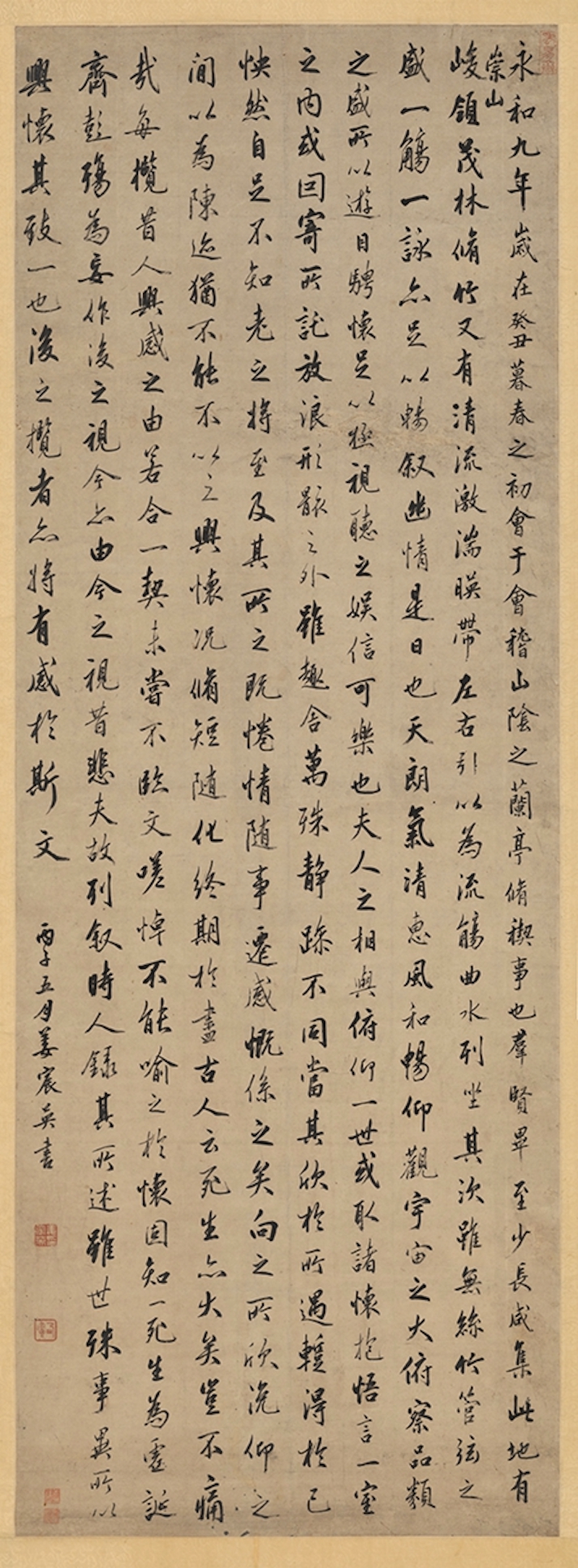

姜宸英臨《蘭亭序》, 1696年,紙本水墨,253×70cm,寧波市天一閣博物院藏

展覽中,一件姜宸英晚年所臨《蘭亭集序》,可見他對二王書法的深刻的體悟與內化,卻依舊可見董書的痕跡。一同展出的《六行軒姜帖》,是六行軒主人胡欽三承祖輩胡紹曾之遺志,以友人徐菁士所藏姜宸英詩卷為底本,刻拓而得的四卷本翰墨精品。全卷收錄了姜宸英所作的詩詞,墓志,與從弟、幼子家書若干,兼有其臨二王雜帖數種,集小字、大字行書,及楷書等姜氏多種書風于一體。每卷卷中、卷尾各有王曰升、梁同書、錢大昕等清末書家跋文數條,可見姜宸英書法總體風貌、其書法對后世的影響,以及清末文人的書法趣味。

展覽現場,《六行軒姜帖》卷三,姜宸英書、胡欽三刻,寧波市天一閣博物院藏

康熙三十六年70歲始成進士,被康熙欽點為“探花”授翰林院編修。越兩年為順天鄉試副考官,因主考官舞弊,蒙冤獄斃,后得以昭雪。

《選詩類鈔》為何

距離姜宸英所處時代三百余年后,2000年左右,駱兆平與謝典勛在整理天一閣新藏碑帖拓片時揀出一堆雜書,其中部分文稿引起了他們的注意。這些文稿未記頁次、順序顛倒。兩位專家按落款時間順序重新整理排列后,始知這些文稿皆出自二十世紀名家學士。

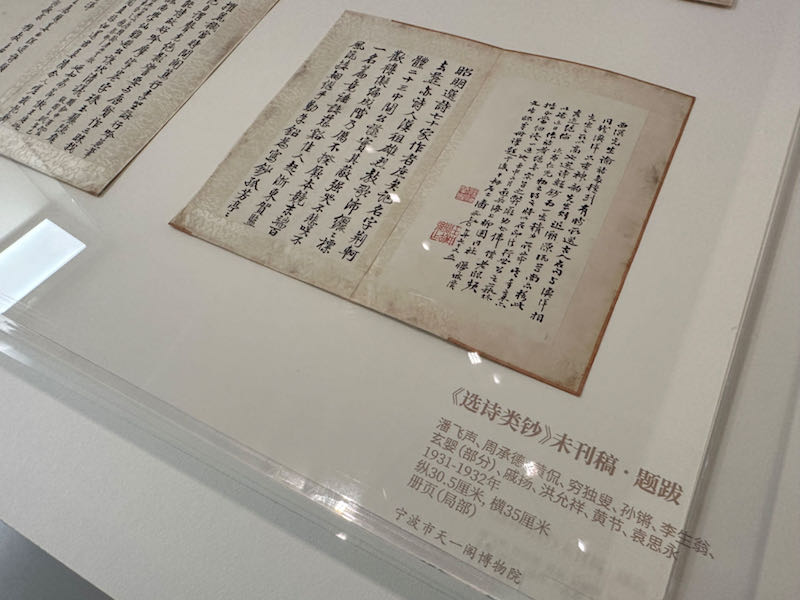

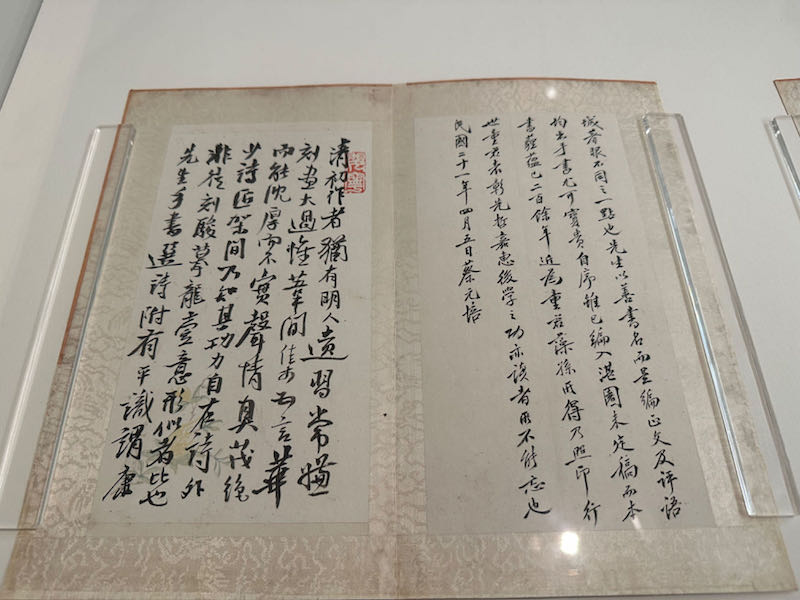

展覽現場《選詩類鈔》未刊稿題跋,寧波市天一閣博物院藏

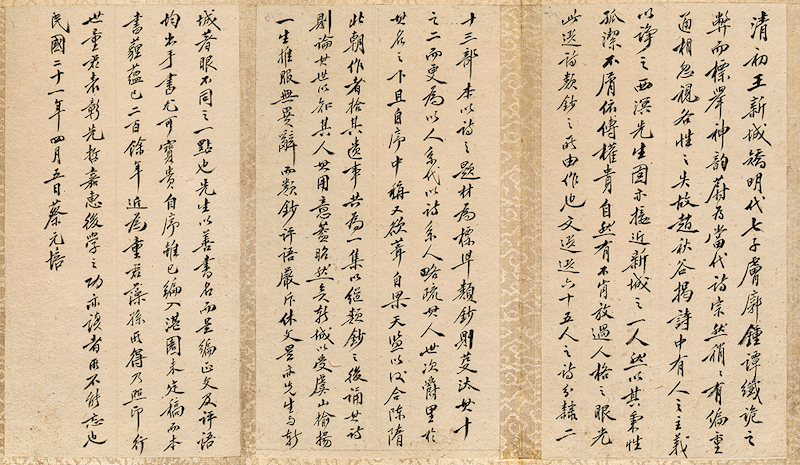

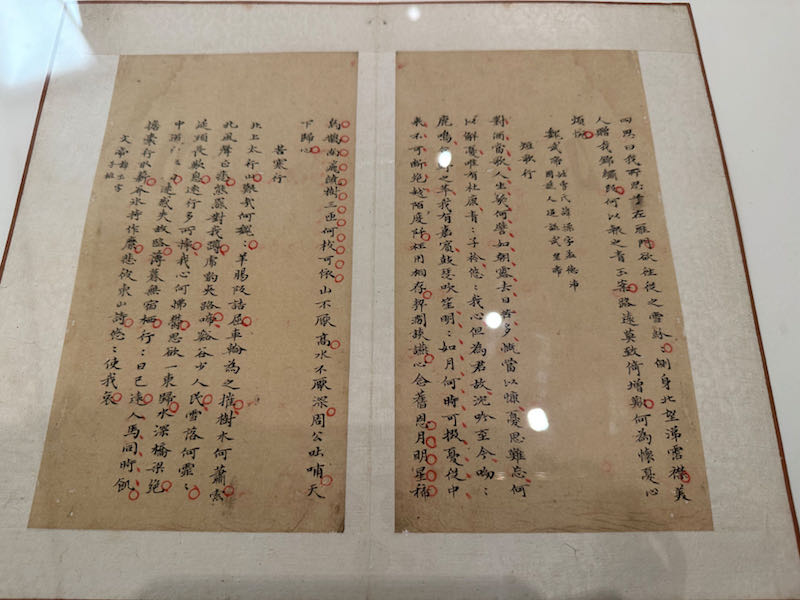

姜宸英去世后,《選詩類鈔》未刊稿散佚近兩百年,后經寧波城西董氏、姜氏同鄉后學馮幵,以及鄞縣學者童第德(1893-1969)等遞藏。蔡元培、馬一浮、章太炎、況周頤、錢罕等文人名士應童第德之邀為清初姜宸英的《選詩類鈔》手稿撰寫題跋,其中蔡元培的跋文長達三紙十七行,可窺見姜宸英《選詩類鈔》一隅:

“......西溟先生固亦接近新城之一人,然以其秉性孤潔,不屑依傅權貴,自然有不肯放過人格之眼光,此《選詩類鈔》之所由作也。文選選六十五人之詩,分隸二十三部,本以詩之題材為標準。《類鈔》則芟汰其十之二,而更為以人系代,以詩系人,略疏其人世次爵里于其名下。且自序中稱,又欲葺自梁天監以后合陳、隋、北朝作者,拾其遺事,共為一集,以繼《類鈔》之后。詠其詩,則論其世,以知其人,其用意蓋昭然矣......”

《選詩類鈔》未刊稿蔡元培題跋(兩圖拼接), 1932年,冊頁,30.5×35cm。寧波市天一閣博物院藏

展覽現場,右為蔡元培題跋(部分)

展覽現場,章太炎題跋

但兩位學者當時未在庫房內尋見姜宸英手書《選詩類鈔》的原稿。據考證,《選詩類鈔》是姜宸英在康熙十二年(1673)道汝寧(今河南汝州)、抵廣陵(今江蘇揚州)時編纂而成。姜宸英此次江南之行的目的是赴揚州作幕。接下來的一年,即康熙十三年甲寅(1674),他一直客居在揚州知府金鎮幕府,也正是這時,姜宸英將南朝《昭明文選》按照作者生平的時代先后以及作品的主旨有序歸納,悉心書寫整理,成書《選詩類鈔》,但并未刊刻。

展覽現場,華茂藝術教育博物館藏《選詩類鈔》未刊稿,其上抄錄曹操《短歌行》

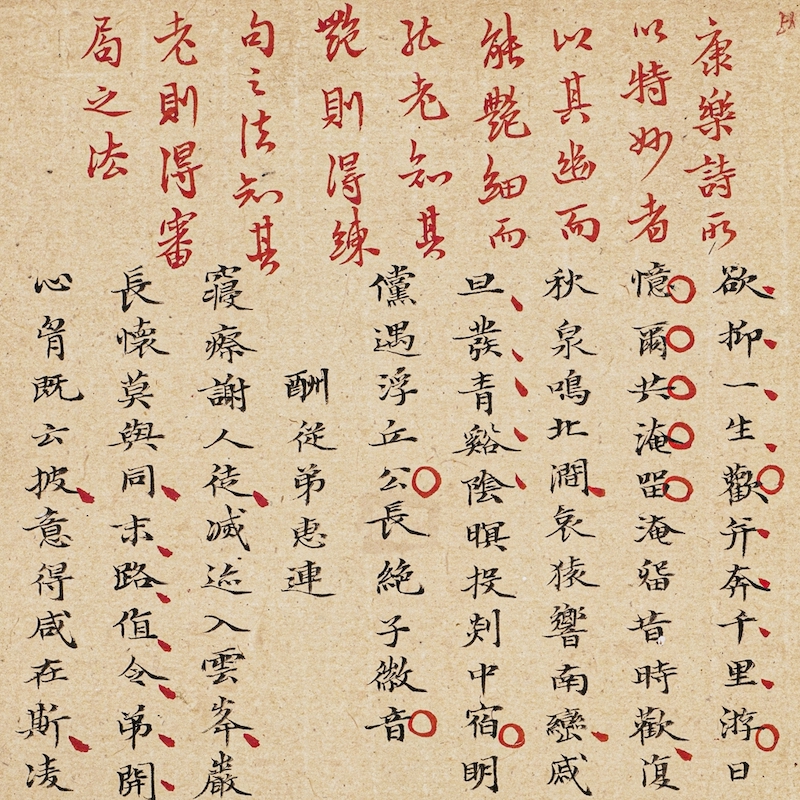

在華茂藝術教育博物館展出的《選詩類鈔》未刊稿,正文由墨色小楷抄錄,批注則多用朱筆行書。抄錄詩詞,盡顯魏晉士人的精神向度。比如,曹操的《短歌行》“對酒當歌 人生幾何”的壯志,亦有如西晉張翰《雜詩》“暮春和氣應”一詩顯出歸隱之意。姜宸英以朱筆寫下旁批:“暮春而動,倦老之感,思歸之興不待秋風矣。當時如季鷹心胸者實少。”批語中提到的“不待秋風”是引自《世說新語》中張翰“秋風鱸膾”的典故。

姜宸英手書《選詩類鈔》未刊稿正文及謝靈運(385-433)《酬從弟惠連》批注局部,冊頁,30.5×35cm,華茂藝術教育博物館藏

這些累年所得的批注中包含了姜宸英對于《選詩類鈔》中所選之詩的觀點和評價,且從“氣”“法”等不同的角度出發,大多較冷靜客觀,道出自己對詩作總體的印象或感受。

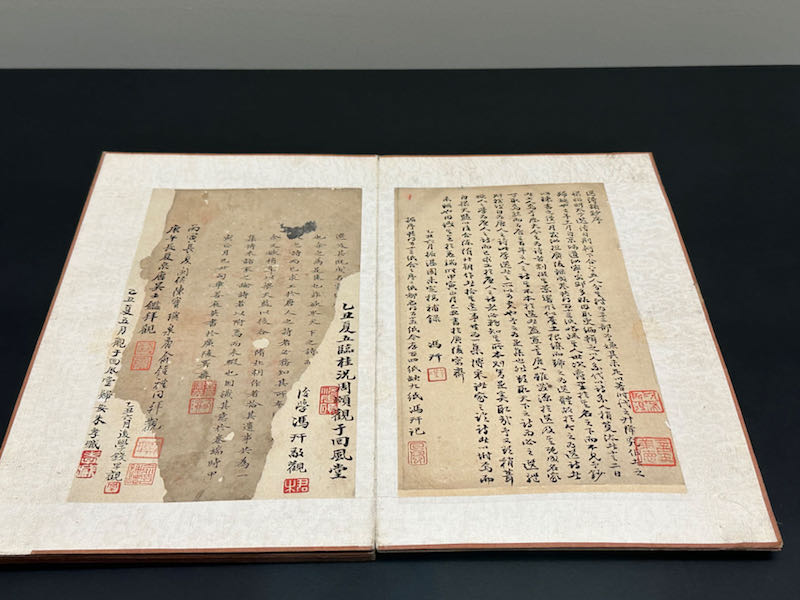

展覽中姜宸英手稿自序展開的一冊,記錄了些許遞藏故事。展開應是最末頁,自序缺損,清末文人馮幵(1873-1931)根據《湛園未定稿》第四卷中記載的《選詩類鈔序》補錄于原序殘頁旁,這一頁上也可見馮氏邀友人同儕錢罕、朱孝臧等人聚于回風堂觀覽該書稿時所留下的數條跋文。后人評價“朱墨夾注,燦然盈目”。

展覽現場,姜宸英手稿自序展開的一冊。右為清末文人馮幵補錄,左為姜宸英手稿和后世觀覽留下的跋。

開幕當天還舉行了姜宸英專題研討會,中國國家博物館研究館員、古代繪畫研究所所長朱萬章從存世四件姜宸英肖像入手,分享了姜宸英的人生際遇與清代主流文壇對他的“接受史”;人民文學出版社副編審、黑龍江大學明清文學與文化研究中心兼職研究員杜廣學通過《選詩類鈔》批語,探究了姜宸英的詩學思想;首都師范大學美術學院教授、博士生導師張鵬分析了魏晉六朝文脈的恒久生命力;寧波市天一閣博物院研究館員陳斐蓉從書法角度,考察了姜宸英小楷用筆特征的變化;倫敦大學亞非學院藝術史與考古專業博士劉昊梳理了收藏史中的《選詩類鈔》。

姜宸英專題研討會上,朱萬章發言。

在展覽開幕儀式上,華茂集團董事長、總裁徐立勛說:“華茂長期關注傳統文化的挖掘與傳承。作品入藏后,華茂特邀國內知名專家學者著文,經過長達一年的深入研究,在此基礎上建構了本次展覽。希望通過《選詩類鈔》未刊稿這三個半世紀的傳奇珍藏之旅,推動城市文脈永續傳承,活化利用好歷史文物的當代價值。”開幕式現場還舉行了《西溟遺響——姜宸英輯〈選詩類鈔〉研究》新書發布。

展覽現場

注:展覽由寧波市文化廣電旅游局、寧波市文學藝術界聯合會指導,寧波市天一閣博物院、華茂藝術教育博物館聯合主辦,寧波市書法家協會、華茂美術館支持,展覽將持續至2024年3月24日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司