- +1

戴錦華評《女人,四十》:中國式的家庭必須面對的故事|世界阿爾茨海默病日

2023年9月21日是第30個世界阿爾茨海默病日。在中國,約有6%的老年人患有認知癥,總人數超過1500萬。當前,尚未有藥物能夠治愈認知癥人士。阿爾茨海默癥是一種慢性神經退行性病變,它起病的隱匿性和發病后的不可逆性,于照護者而言,意味著無盡的瑣屑,無盡的痛苦,無盡的折磨。

在影片《女人,四十》中,導演許鞍華的目光始終關注著這樣一個老齡化社會帶來的隱憂。雖然病患記憶的漸次模糊,注定了他們照護之路的特殊與無望。但是在《女人,四十》中,女主人公阿娥讓我們看到,一個普通的職業女性的那份極端樸素的、從她生命中流露出來的愛意。她從一個干練的女性,到她放緩對自己的驅使而變的柔和、寬容,變得緩慢地去承受和背負。

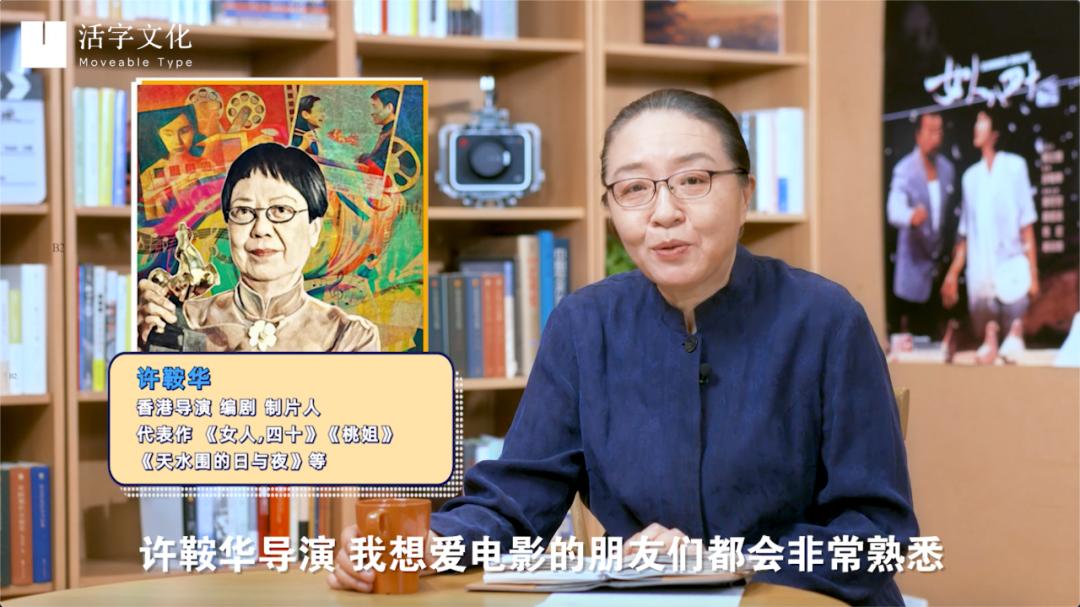

北京大學電影與文化研究中心主任戴錦華教授在導賞《女人,四十》時,曾評價這部影片是許鞍華導演創作生涯當中的高光亮點,她的代表作。影片情感的力度,來自于許鞍華導演生命中情感的飽滿,而影片中對于小人物的再現,則來自于他們就是許鞍華導演的身邊人和身邊事。他們的生活就是我們的生活。今天,活字君與書友們分享戴錦華教授講析《女人,四十》的課程精華,選自活字文化出品的《戴錦華大師電影課:性別與凝視》。

市井深情與導演的本真流露

《唯美》創刊號封面藝術家

本文為節選

整理自《戴錦華大師電影課:性別與凝視》

《女人,四十》是一部我鐘愛的導演所拍攝的我鐘愛的影片。

我想愛電影的朋友都會非常熟悉,許鞍華導演不僅是香港電影新浪潮,或者叫香港新電影當中的涌現出來的一員戰將,同時是一個以電影去直面人生,以電影去直面社會,以電影去追尋,以電影去探望,以電影去傳遞愛,傳播愛的一位重要的華語電影導演。她也是近乎唯一一個,一以貫之,同時產量甚豐,也得獎眾多,風格多變的女導演。在華語電影當中可稱女性電影的第一人。

許鞍華導演的影片,和我今天要跟大家分享的這部《女人,四十》,有著非常一致的、共同的風格。或者說《女人,四十》在很大程度上,成為許鞍華導演創作生涯當中的高光亮點,成為她的代表作。

看過這部電影、喜歡這部電影的朋友,很容易看出導演的目光始終溫暖地、緊緊地追隨著這樣一個在今天的世界范圍之內,越來越普遍地被人們必須面對,迫使人們面對的一個社會的老齡化,和在老年人當中如此普遍發生的一個生命自身的歷程,同時也是一個悲劇,就是阿爾茨海默癥。

那么一個出現了阿爾茨海默癥老人的家庭,一個要面對、要經歷、要處理、要承擔的家庭,這樣的一個普通的小人物的日常的,堪稱悲劇,但是又沒有我們通常所以為悲劇所必須的戲劇性,悲壯或者崇高。而是無盡的瑣屑,無盡的痛苦,無盡的折磨,但又尤其是中國式的家庭,中國式的親情,使我們必須承擔,必須面對的故事。

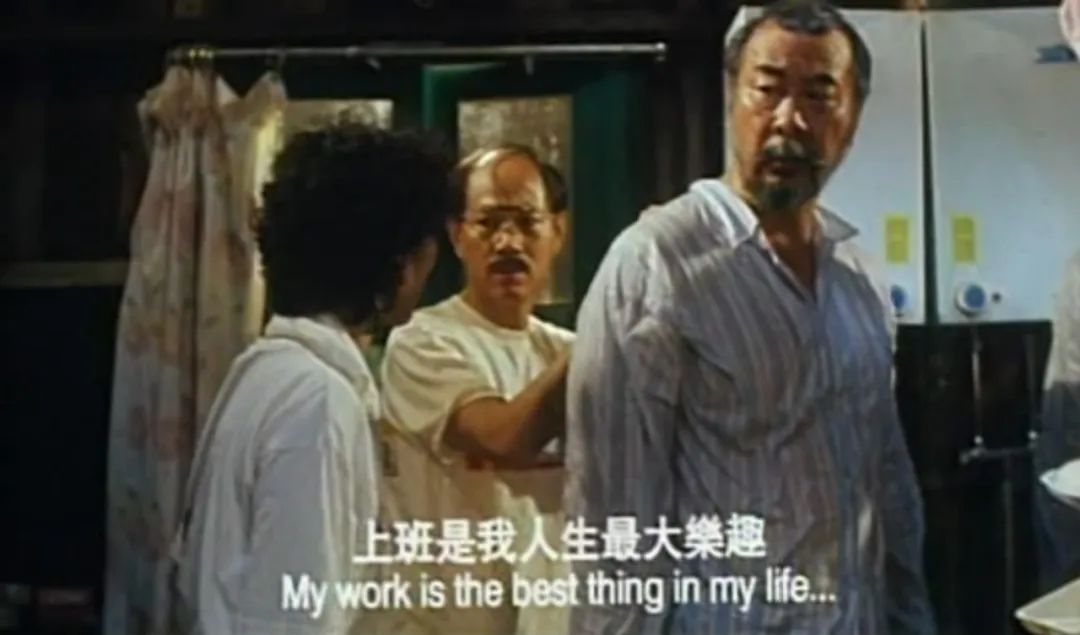

我們看到女主人公蕭芳芳所扮演的阿娥這個角色,從一登場就攜帶著那樣一種香港的日常生活當中充滿了細節的,充滿了質感的日常生活場景。她從一個以經銷衛生紙為主業的商業公司,到商業公司當中干練的女主管,到一位母親、一位妻子、一個兒媳,再到喬宏所扮演的公公一一登場,就迅速地設立了這個人物的基本特征。

而由公公一經出場,那種舊式中國大家長的狀態立刻顯現出來。那種強勢,那種冷硬,那種霸道,和那樣一份簡直是父權和男權的化身。一個非常簡單的細節,就是女人來換拖鞋,孫子殷勤地給爺爺提供服務是不行的,因為他要求家里的女人盡本份。從一開始影片就很清晰地表現出來,這樣的一位老人,這樣的一位大家長,這樣的一位公公,顯然不滿于阿娥那樣的Working Girl,全職的職業女性。在他看起來,這大概是一種不盡婦道,不守婦道的,不合格的兒媳。因此他要特別地去苛求她,要特別地去規范她。

故事從這樣的一個情境展開,而后一個戲劇性的轉折出現。但這里的戲劇性不是劇作的戲劇性,而是日常生活當中的戲劇性。所謂福不雙降,禍不單行,災難總是那樣未經預兆的發生,然后就是婆婆的猝死,和公公早有征兆,但是正因婆婆的猝死,而被急劇推進的阿爾茨海默癥的發生。

曾經相安無事的,曾經那樣一位善良的、善解人意的婆婆,所給出的所有的照料、愛護,一夜之間全部變成了阿娥必須面對的不可推卸的責任,而這份不可推卸的責任是無盡的麻煩。

影片接下來發生的故事,我不過多的重復。大家會知道每一個面臨這樣問題的家庭,都可能以不同的方式經歷過這些時刻。比如送老人去老人院;比如請他人來照料,寄希望于家庭的分工能夠解決這樣的議題;比如患有阿爾茨海默癥老人的種種“返老還童”,種種不可控制、不可預期的狀態。

漸次推向情深處

在不熟悉許導,或者對這部電影并沒有耳聞,初次在屏幕/銀幕上與這部電影相逢的朋友,會覺得它十足的現實主義。它就像我們的日常生活那樣的充滿瑣屑的,充滿了種種的小心思,充滿了種種的小小的不光彩的沖突和企圖。比如家人與親人之間的親情,和家人與親人之間的相互算計,或者相互隔膜。似乎它只是一個極度現實主義的、日常生活的故事,好像生活的一個流動展現,好像僅僅是對于日常生活的、現實的捕捉和記錄。

但是隨著劇情的深入,隨著劇情的展開,我想大家會漸次地體認到許導導演功力,和整個影片呈現出的這樣的一種,不僅是直面現實,而且是擁抱生活,擁抱生命,擁抱自己身邊人,擁抱自己所穿行的這個世界的那樣一份非常濃且重的愛意。

如果我們真的去討論《女人,四十》的劇作結構,你會發現它有一個很有意思的情節走向或者情緒走向,就是那個冷硬的大家長式的霸道的公公,他疾病的發作或者深化過程是一個他漸次弱下來的過程。

經由那樣的一個引發無盡的煩惱,制造無盡威脅的“返老還童”——撐了一把雨傘,進入到自己從降落傘上降落的那樣的空軍生涯的幻想;給大家制造各種驚嚇和緊張;對著一群不存在的鴿子去想象自己在喂鴿群的那樣一種狀態;再到老人院中,阿娥去探望他,他說出那一句,那么弱小的,“我想回家,帶我回家。”一個漸次弱下來的過程。

公公的那種霸道,他的那種大男人的掌控感,依次地在體認當中削弱。而在阿娥這邊是漸次柔下來的過程,她從如此干練地要應對各種各樣發生之中的事實,到她放緩自己的生命,她放緩對自己的驅使而變的柔和,變得寬容,變緩慢地去承受,去背負。

通常我們的劇作結構是漸次高揚,人物從弱到強。而《女人,四十》的故事剛好相反,人物從強到弱。而這個弱不是生命力的弱,不是性格的弱,而是一種對現代社會所要求的所謂成功的、進取的、追求效率的節拍的漸次疏離。

當我這次重看這部電影的時候,我再一次樂不可支,是因影片中許鞍華式的對話,同時是某種香港電影傳統中的喜劇風格的對話。影片中的兒子問爸爸,“你和孫太老了以后會不會也像爺爺一樣。”父親說,“那我怎么知道。”兒子說,“那我寧肯你們別活太長。”這是來自青春的殘忍,或者說來自青春的坦誠。

接下來,類似的對話出現在夫妻之間。丈夫說,“我以前想,如果你不幸比我早死,我自殺。現在我改主意了,要是你又老又丑又不死,我自殺。”那么,就是這樣非常誠摯的,但又帶有滑稽感的,面對阿爾茨海默癥患者家庭的那樣一種真誠的表述,和事實上他們會怎樣的面對他們的父親,他們的公公,他們的爺爺。一家人會怎樣地盡職盡責的、盡心盡力的去嘗試處理,最終被迫地嘗試陪伴。

影片最后的幾場戲,就是情到深處,而這仍是帶著一種許鞍華式的樸素,毫不造作地、自然地呈現在我們面前。大家會記得在終于把老人送進了老人院之后,許導沒做任何的鋪陳,沒做任何的渲染,而只是在老人像孩子般地哀求說帶我回家以后,就出現了下面的場景,就是阿娥和公公一起走在很有香港特色的綠蔭濃密、樹影斑駁的大路上。然后是喬宏出神入化的表演,就是他孩童一般地望向樹影間斑駁的光影,當風吹落了花絮或是種子的時候,他開始像孩子一般地雀躍,說“下雪了,下雪了。”

而最深情場面是全家人在郊外的一小片土地上勞作,再一次“返老還童”的公公一次次地采下顯然是家人種下的花,獻給兒媳。然后他和兒媳之間有了那樣一個充滿了童趣的但令人痛心的表述,就是關于“我跟仙女幽會”的對話。

公公:“告訴你個秘密,這里有很多仙女,我約了仙女在山頭幽會。”

阿娥:“是什么仙女呀,在哪幽會呀?”

公公:“就在那邊山頭,待會我爬山過去等她們。”

阿娥:“待會兒你在山頭幽會?”

公公:“是啊,今天晚上我不回家了。有沒有人送花給你?”

阿娥:“有,剛才有一個英俊瀟灑的男人,送給我兩朵花。”

公公:“那他有沒有約你在山頭幽會啊?”

阿娥:“有,在那邊那個山頭幽會。”

公公:“你今天晚上要早去早回,別告訴人家,我替你保守秘密。你知道人生是怎么一回事嗎?”

阿娥:“什么?”

公公:“人生是很過癮的。”

然后,公公去給女兒摘了一束花,并叫出了女兒的名字。下一幕公公突然倒下,故事在情至濃處戛然而止。而一個阿爾茨海默癥患者死亡的降臨,它可能帶來的解脫感,和這個家中的一位老人的離去,所可能帶來的哀痛感,在這里都沒有得到呈現。因為那只是日常生活的一部分,而后神來之筆,鏡頭轉到露臺上,真的出現了一群鴿子。這時候攝影機推上去,落幅在蕭芳芳的大特寫鏡頭上,在前景當中鴿子向空中飛去。阿娥的形象被呈現出來,她是這么美,是這么迷人。

原標題:《戴錦華評《女人,四十》:中國式的家庭必須面對的故事|世界阿爾茨海默病日》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司