- +1

200萬人追看,理科生做了B站歷史up主,還出了本詩詞鑒賞,太精彩了……

“只要詩在,長安就會在。”

今夏熱映的《長安三萬里》就帶給我們一場唐詩的盛宴,一幅盛唐的生動畫卷。

回首長安三萬里,熱血追光一千年。

盛唐畫卷展示的壯美河山,最耀眼的中心點自然是長安。長安,絕不只是地理意義上的西安,也不單單指向唐帝國的首都,更是一種符號,乃至一種信仰。

它是凝聚著唐人心靈的圣地,四海漂泊的詩人的理想,詩意的遠方,包括心理意義上念茲在茲的家鄉。

每一個中國人的心中,都有一個長安。

今天阿信要為你濃重推薦的新書就以此為名——《別長安:唐宋詩文中歷史與悲歡》。

作者,是B站知名短視頻賬號“C叔聊歷史”up主瞿立章(C叔)。

曾經的互聯網公司創始人,從2019年開始,在B站上開辦了一個詩詞專欄,品讀中國古典詩詞。

起先閱讀量寥寥,后來偶然間看到知乎上的一個問題:李白有沒有寫得不好的詩?有人回答說,當然有,比如,《贈汪倫》絕對就是個敷衍之作。

于是C叔寫了那篇《年少不懂<贈汪倫>,讀懂已是中年人》,引發了熱議,并第一次登上了B站首頁推薦。

至今,“C叔聊歷史”已經收獲了十多萬粉絲,觀看量超200萬,不少已經身為父母的粉絲,更是將C叔的視頻當做早教睡前讀物放給孩子們聽。

今年,他將近些年詩詞品讀的心得匯集成了這本《別長安》,在知識密度、考證準確度和注入的情感上都做了相當大的升級。

在中國這樣一個詩詞的國度,唐詩宋詞是流淌在我們體內的文化基因,只不過隨著繁忙的工作和生活,這股力量漸漸在我們血脈中沉睡了。

你有多久沒有完整地背過一首詩了?你有多久沒有因為一段詞句感動得熱淚盈眶了?

今天,不妨從捧起這本《別長安》開始,仰望我們精神故鄉中的詩意天空!

一個理科生

是怎么開始做起了歷史up主的?

像大部分中國家長一樣,瞿立章說,之所以決定寫詩詞專欄,也有很大一部分原因是為了孩子。

女兒正讀初中,周圍其他家長都在陪讀,頗為用功,有的甚至重新學習一遍初中所有課程。

瞿立章看著數學和物理試卷,忽然聯想到畢業多年后,仍然會夢到考試時間即將結束而我還有一半題目沒寫的場景,公式和定律早已隨風飄遠,令人汗顏。唯一能幫助女兒的,似乎只有文史,他第一時間想到的就是——詩詞。

瞿立章(C叔)

中國家長很少有不讓小孩從小背唐詩的,但讀書考試的要求可不一樣,光是會背不行,還得了解詩詞背景、詩句要表達的意思。

于是瞿立章開始做功課,看了《記憶宮殿》之類的書,一天背一首,長短期記憶交互進行,說是能刺激神經元,好似腦部按摩;他還發揮自己互聯網人的專長,弄了個小程序,你畫我猜,用圖像法讓孩子背詩。

但總體下來,收效甚微。最后他發現,還得是用老祖宗傳下來的辦法——講故事。

上課時,老師通常會分析一首詩里的字、詞、句是什么意思,用到了哪些修辭手法,是比喻、夸張、排比,還是以景抒情、托物言志?這些都是考點,卻都是“術”。

當然,由于上課時間有限,老師很難在語文課上去講詩詞背后的前因后果,可脫離當時的歷史背景,又很難體會詩人真正表達的情緒。

比如杜甫的《江南逢李龜年》:

岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞。

正是江南好風景,落花時節又逢君。

光從字面意思看,這首詩平鋪直敘,簡單易懂,好像是說,遇到一個多年未見的老朋友,景色又好,非常開心。

但是代入歷史中,杜甫和李龜年相識是在少年時,再遇李龜年,二人皆已白發蒼蒼,幾十年的光陰,如白駒過隙,轉瞬即逝。

但這幾十年又不是單純的光陰飛逝,中間發生了改變唐王朝歷史的“安史之亂”,兩人初識于盛世,再見卻已成亂世。本應痛哭流涕的場面,杜甫卻用極溫柔的筆觸寫下:“正是江南好風景,落花時節又逢君。”

短短四句,寫盡人生四十年風雨,道出大唐盛世的崩塌,杜甫用生命中最輕柔的文字,寫出了歷史的滄桑與厚重。

可以說,一首詩,就是一個故事。

《別長安》插畫,插畫師:南姜橄欖(未經授權,不得轉載)

做閱讀理解題時,一個常見的問題是:文章的中心思想是什么,表達了作者什么樣的觀點?這當然是為有個標準答案而不得不設立的問題。

但其實作者并不太考慮這個問題,或者說,即使他有明確的觀點,也會想辦法藏起來,讓讀者自己去發現。

中國文化講究“含蓄”,音樂要聽出“弦外之音”,看畫要看到“畫中有話”。

經典名著也有這一“玄機”,我們回頭看那些世界名著,事無巨細地描寫環境,從頭到尾描寫一個人的衣著打扮,十幾頁過去情節一點沒推進,真急死人。

其實作者只是負責“展示”,把一切細節都展示給讀者,讓每個人自己去感悟,這就是經典常讀常新的原因,也是經典的魅力。

可是說到詩詞,它不光講究“藏”,同時又是一種密度極高的文體,假如拿小說來對比,一首詩里的一個字,能對應小說中的一個段落,乃至一個章節。

因此,要解讀一首詩,就不能只從字面意思去理解,而是要去了解詩人當時所處的時代,詩人本人正在經歷的事,他周圍的人、周圍的事對他產生的影響,所有這些最終才會成就一首詩。

在瞿立章看來,他自己的寫作過程就是一個解壓縮的過程。

《別長安》插畫,插畫師:南姜橄欖(未經授權,不得轉載)

將高度濃縮的詩句,還原到當時的時代,想辦法還原詩人們的周遭環境、所見所聞,把這些細節都盡可能展示在大家面前,有悲有喜,有歡笑,有孤獨,然后每個人都能從中得到自己的感悟。

品詩詞,有時候也是品人生。為什么一首詩可以流傳千古?這大概就是原因所在。

這便是瞿立章在《別長安》中的寫作方式或者說想體現的風格,他既是在品讀詩詞,但同時也是在書寫它們背后那些鮮活的人和歷史。

唐詩的宇宙,從哪里展開?

翻開《別長安》,C叔瞿立章將整個唐詩宇宙起點,設置在了張若虛的《春江花月夜》。

那個夜晚,站在江邊的張若虛可能不會想到,在那個嶄新的時代,他的《春江花月夜》竟然無人喝彩。他更想不到,在1000 年以后,人們會把這首詩推向詩歌的頂峰。

如今,不少觀點都認為它“孤篇蓋全唐”,開盛唐之風,體現了古人的首次宇宙意識。

但它在歷史上沉寂了很長一段時間,不僅在唐代,甚至之后的宋元幾百年間都很少有人問津。

《別長安》插畫,插畫師:南姜橄欖(未經授權,不得轉載)

最早將《春江花月夜》編入詩集的人是北宋的郭茂倩。不夸張地說,假如沒有郭茂倩,張若虛的《春江花月夜》可能就要湮沒在歷史的塵土中了。

但對郭茂倩來說,張若虛的這首《春江花月夜》并沒有什么特別之處,他把它收錄進來,可能僅僅是出于一個讀書人的嚴謹。

畢竟在他《樂府詩集》里收錄的《春江花月夜》共有7 首,其中隋煬帝楊廣2首,諸葛穎1首,張子容2首,溫庭筠1首,張若虛1首。

直到數百年后的明代,人們才逐漸認識到這首《春江花月夜》的價值。

清末著名經學家、文學家王闿運先生在《論唐詩諸家源流(答陳完夫問)》中說:

孤篇橫絕,竟為大家。

聞一多先生在《宮體詩的自贖》中評價《春江花月夜》是詩中的詩、頂峰上的頂峰。

《別長安》插畫,插畫師:南姜橄欖(未經授權,不得轉載)

時至今日,《春江花月夜》成了不朽的作品,但作者張若虛好像一個旁觀者。

任何一首詩都不會無緣無故地誕生,每首詩的背后都是詩人在為其注入靈魂。《春江花月夜》的問世并不是偶然,張若虛是一個被掩埋的巨人。

張若虛的形象在史書中十分模糊和黯淡,關于他的記載很少,但有一句話是這樣說的:要想看到一個人真正的樣子,就去看他的朋友。

在那些為數不多的記載中,你會發現,張若虛的朋友們都不尋常。

他的第一位朋友官階不低,開元十三年(725 年)任禮部侍郎、集賢院學士,后又任太子賓客、銀青光祿大夫兼正授秘書監,曾教導多位皇子。

這位“四明狂客”也被稱為“飲中八仙”之一。他就是賀知章,后來的唐肅宗要叫他一聲老師。李白“謫仙人”的名號,也是他叫響的。

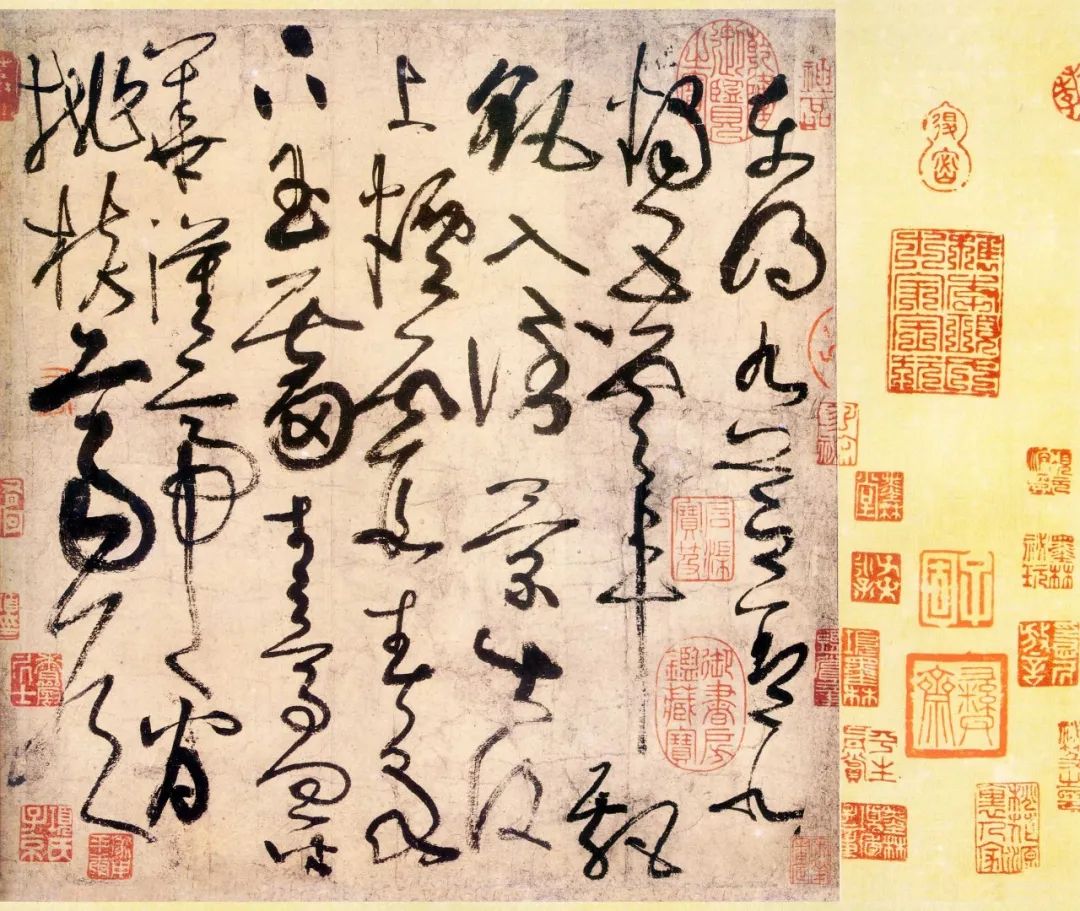

張若虛的第二位朋友是武官,曾任金吾長史,也就是京城衛戍部隊幕僚長,雖為武官,但寫得一手好字,其草書尤為出色,被譽為“草圣”。他和賀知章一樣,喜歡喝酒。

這個人是張旭,他教出了兩位厲害的弟子:顏真卿和吳道子。

張旭《古詩四帖》

張若虛的第三位朋友官至大理司直,身為律政先鋒,詩名遠揚,其詩“情幽語奇,頗多剪刻”。他就是包融。這位朋友更讓人羨慕的是,他把兒子培養成才了,兩個兒子都考上了進士,一門出三個進士,人稱“三包”。

史料記載,張若虛與賀知章、張旭、包融并稱“吳中四士”,但他卻并沒有從朋友那兒討得一官半職,也許只有這樣的張若虛,才能寫出這樣的《春江花月夜》:

江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪。

江畔何人初見月?江月何年初照人?

人生代代無窮已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但見長江送流水。

誰是第一個被月光照耀的人?月亮似乎沒有回答這個問題。無論過去還是未來,盛世還是亂世,月亮始終在江邊,安靜地注視一代又一代人的誕生和逝去。

話題到這里似乎進入了一條死胡同,問題顯然無解,或許可以在這里結束,留下一個悲傷的結局,讓后人去玩味。

可張若虛沒有,他突然把視角無限放大,從虛空的宇宙,穿透層層云霧,跨過蕓蕓眾生。

昨夜閑潭夢落花,可憐春半不還家。

江水流春去欲盡,江潭落月復西斜。

斜月沉沉藏海霧,碣石瀟湘無限路。

不知乘月幾人歸,落月搖情滿江樹。

這天底下,還有多少對“情人”在經歷分別?似乎所有人都無可奈何地奔波,而月光又能承載多少人的思念,江水能帶來多少人的情意?

眼看著月亮要沒入海霧,未知的前路漸漸顯露,有多少人能踏上人生的歸程呢?但至少還有滿江的情意。

月亮聽到了男子的答案,所有的圓滿都來自不圓滿,正因為沒有永恒,才要把短暫的生命活得精彩。

在一次眨眼過后,月亮已經找不到那個站在江邊的男子了,他消失在了歷史的長河中,無聲無息,沒有一點點留戀,只留下了幾行詩句。

在同一個地方,一代又一代的人走過、停留、逝去,仿佛這些人從來沒有存在過。

濃縮在唐宋詩文里的人生哲思

《別長安》雖然以“長安”為名,但縱觀全書,取義似乎更為寬廣。

與同類通俗作品不同,本書所選作品,并非都緊密地圍繞長安,但因為體裁上主要是唐詩,僅一篇唐文和4首五代宋詞,而且都是大家耳熟能詳的名篇佳作。

因此,以聞一多先生倡言“詩唐”以代“唐詩”的思路,則書名以“別長安”為題,其張力和籠罩力,也足以貫穿起全書對唐詩的把握和理解。

《別長安》中的最后一首,是蘇軾的《江城子·乙卯正月二十夜記夢》。蘇軾與王弗是少年夫妻,結婚時蘇軾19歲,王弗16歲。

蘇軾

王弗在27歲時因病離世,蘇軾的命運從此之后急轉直下,十年后,蘇軾夢到亡妻,寫下了這首千古名句。

十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。千里孤墳,無處話凄涼。縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉,小軒窗,正梳妝。相顧無言,惟有淚千行。料得年年腸斷處,明月夜,短松岡。

瞿立章對蘇軾千年前的心情,結合我們的現代生活,進行了再解讀,他寫道:“親人離世的一瞬間,或許不是活著的人最悲傷的時候。”

有時候參加追悼會就像走個流程,大家排成一隊,依次和遺體告別,有人見了遺體突然大哭,走過后恢復平靜,轉了一圈輪到你,你突然又大哭,循環往復,仿佛一個定時開關。

等儀式結束后,大家在一起吃頓飯,多日不見的親友互訴衷腸,仿佛一場久違的家庭聚會。或許沒人在乎是多了一個人還是少了一個人,一切很快就會歸于平常。

然而,可能某天你正在廚房做菜,想起電視還開著,于是脫口而出:“XXX,把電視關了。”下一秒,你才想起來那個人已經不在了。

1075 年正月二十日的夜晚,蘇軾也經歷了這樣一個瞬間。

《別長安》插畫,插畫師:南姜橄欖(未經授權,不得轉載)

夢里忽然回到了故鄉,我們還在一起,透過小軒窗,我看到你正在梳妝。我想和你說點什么,卻怎么也開不了口,眼淚止不住地流。

我在埋葬你的地方,前前后后種了很多棵松樹,當年種下去的時候,它們還只是小樹苗。多年來,我時常會想到你,當年種下的松樹現在是不是已經布滿了山岡呢?

在將近40歲的那個夜晚,蘇軾寫出了刻骨銘心的悼亡詞。

瞿立章在《別長安》中依托23首詩文講述了這樣23個極具畫面感的歷史故事:國破家亡時的蒼涼,少年成名時的得意,懷才不遇時的惆悵,前路未知時的迷惘,漆黑長夜里的孤獨,孑然一身時的倔強……

短詩歌,厚感悟;小故事,大人生。

精煉濃縮的唐宋詩文里,不僅有古人的喜怒哀樂,還有他們超越喜怒哀樂的人生哲思。

9月20日20:00

中信出版視頻號特邀瞿立章(C叔)

就《別長安:唐宋詩文中的歷史與悲歡》

與你分享唐宋600年歷史中的詩性智慧

9月23日15:00

瞿立章(C叔)將在上海建投書局

舉行《別長安》線下新書分享會

知名短視頻創作者“C叔聊歷史”傾心講述

23首唐宋詩文佳作背后的歷史悲歡

-End-

2023.9.19

原標題:《200萬人追看,理科生做了B站歷史up主,還出了本詩詞鑒賞,太精彩了……》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司