- +1

50年前的智利政變與縈繞拉美兩百年的“門羅主義”幽靈

當地時間2023年9月11日,智利圣地亞哥,智利總統府拉莫內達宮舉行大規模紀念活動,緬懷50年前在軍事政變中遇難的前總統阿連德及眾多民眾。視覺中國 圖

50年前的智利“9·11政變”事件直到今天仍在拉美人民記憶里留下深深的烙印。1973年9月11日,智利軍事強人皮諾切特在美國中央情報局的支持下轟炸總統府,當選三年的左翼總統阿連德被迫自殺。

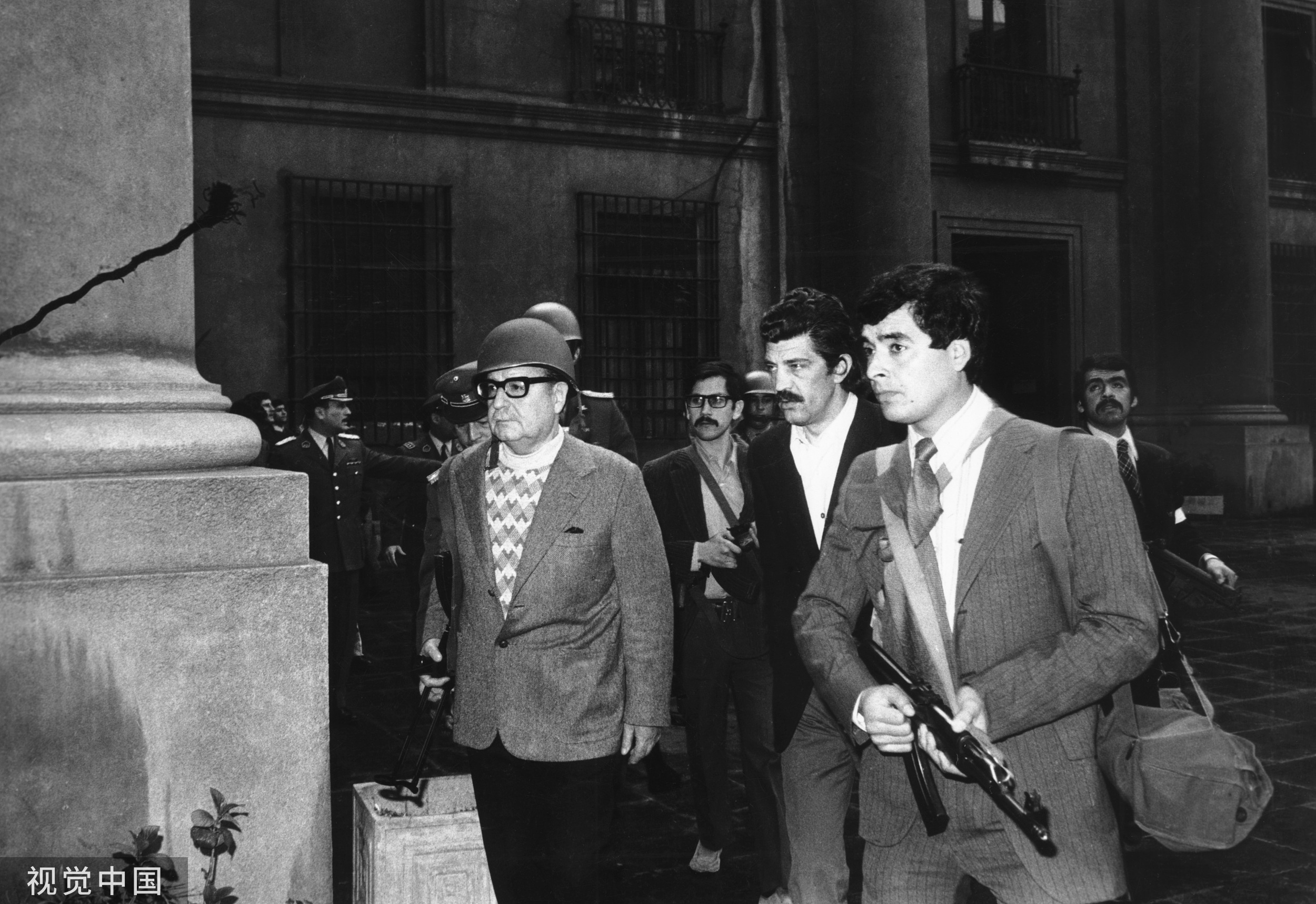

1973年9月11日,智利陸軍司令皮諾切特發動政變,推翻了阿連德民選政府,阿連德在政變中以身殉職。圖為薩爾瓦多·阿連德頭戴鋼盔,身背機關槍,和他的保鏢正離開總統府。

這只不過是“門羅主義”在上個世紀在拉美犯下的眾多罪行之一。2023年,距門羅宣言的發表已走過了200個春秋,伴隨這一宣言萌生、擴張和演進的,還有兩個世紀以來糾纏不清的美國與拉美關系以及美國對拉美政策的漸進調整,而這些無不圍繞著“門羅主義”這一核心。

“門羅主義”的緣起、發展與美國的霸主心態

19世紀初,西屬美洲獨立運動風生水起,呈現出星火燎原之勢。與此同時,美國獨立戰爭的勝利也鼓舞著廣大拉丁美洲人民為爭取自由和解放做最后的抗爭。但南北大陸共同抗擊外來殖民者的團結表象卻被1823年的一紙宣言打破。

為避免歐洲王朝國家對美洲革命的潛在干涉,才建國不久的美國便急于向歐洲表態,以南北美洲代言人的身份向“神圣同盟”宣告,警告其禁止染指美洲,并借此提出“門羅宣言”(編注:因時任美國總統詹姆斯·門羅而得名)的三大原則。這三大原則分別包括反對歐洲列強在美洲建立新的殖民地的“非殖民”原則、反對歐洲列強對已獨立的美洲國家干涉的“美洲體系”原則和聲明美國不干涉歐洲國家事務的“互不干涉”原則。其中體現出的孤立主義思想以及字里行間的排外思維構成了初生代門羅宣言的核心要義。

詹姆斯·門羅

門羅宣言是美國獨立后提出的首個外交戰略原則,被視為美國外交戰略的基石,對美國對拉美政策的制定具有重要意義。得益于特殊的地緣優勢和地理位置,“東西兩大洋、南北無強鄰”的天然優勢造就了美國渾然天成的霸主心態。但受限于建國之初的微弱國力,美國未能對歐洲殖民國家的干涉活動作出實質性的干預,但美國成功地在這一原則之上建立起了新舊世界之間無形的外交和意識形態壁壘。被劃撥到新世界和新陣營里的拉丁美洲在當時并未洞悉美國的真實動機,而紛亂復雜的戰爭情勢也讓其無暇顧及美國在門羅宣言掩蓋下的所作所為。

整個19世紀上半葉,美國的領土擴張史皆以“西進運動”為主線。在這一過程中,美國不斷積累國力,實力顯著增強。1845年,美國總統波爾克發表“波爾克推論”再次打出反對外部干涉的旗號。直至1850年,美國通過與英國簽署《克萊頓-布爾沃條約》,借以弱化英國對拉美影響力,標志著以門羅宣言為內核的“門羅主義”正式確立。

1870年,美國總統格蘭特提出“格蘭特推論”,不難看出其本質意圖是為后續稱霸美洲大陸掃清來自歐洲方面的障礙。1890年第一屆泛美會議的召開點燃了整個19世紀“門羅主義”的高光時刻,尤其是在會議上成立的美洲共和國國際聯盟及其常設機構美洲共和國商務局,都為后來泛美體系的建立打下了較為堅實的基礎。

進入20世紀之后,美國對拉美的戰略部署和政策規劃開始逐漸清晰。與此同時,“門羅主義”的內涵和外延也在不斷豐富和發展。從“美洲人之美洲”到“美國人之美洲”再到“美國人之世界”,美國的總統和政客們僅僅用了一個世紀的時間。但不變的是,霸權主義和強權政治依然牢固地占據著“門羅主義”的底層邏輯,美國的歷史也由對拉美的擴張史向對拉美的干涉史演變。

1904年,美國總統西奧多·羅斯福發表“羅斯福推論”,認為“美國有必要在西半球行使國際警察的權力”,甚至萌發“集體干涉”的想法,開啟美國干涉拉美內政新時期。

據不完全統計,從1898年美西戰爭結束到1934年富蘭克林·羅斯福實施新政期間,美國對拉美國家的軍事干涉就達到30次以上。從1930年代開始,美國政府對拉美主打“睦鄰外交”,有限度地改善了美拉關系。

從二戰結束、冷戰開始直到冷戰結束期間,“胡蘿卜加大棒”的美拉關系已是司空見慣之事,拉美對美國的依賴和依附性也上升到全新的維度。美國對拉美政策調整反反復復,時而中斷,偶有倒退,總體呈現出應激性、“刺激-反應”式的外交策略。需要指出的是,這一時期的美拉關系遠非世界史的主角,因此并未吸引太大的關注。而以“豬灣事件”為標志的關乎拉美人民抵抗美國干涉和侵略的歷史卻在國際共產主義的歷史篇章中留下了濃墨重彩的一筆。

新世紀以來“門羅主義”的起伏跌宕

拉美地區作為美國的傳統勢力范圍,在美國外交布局中一直占有重要地位。2001年“9·11事件”發生后,國際反恐戰爭成為美國外交的主要任務和主導因素。而拉美國家相對和平穩定的地區形勢助長了小布什政府“后院無虞”的心態,進而助推其將更多外交資源投注域外地區。

彼時的拉美幾乎從美國戰略“雷達”上消失,甚至成為美國對外關系史上的“亞特蘭蒂斯島”(編注:指被遺忘的地方)。美國在國際事務上的一意孤行和在外交政策上對拉美的“戰略擱置”在一定程度上刺激了拉美國家和人民的反美主義情緒,泛美主義出現退潮傾向,“離美”和“脫美”呼聲漸高。為避免這一勢頭愈演愈烈,第二屆小布什政府對拉美的政策有所調整并得到進一步重視。隨著美國對該地區民主輸出力度的加強和經貿投資合作的擴大,美拉關系重又回到“控制與反控制、干涉與反干涉”的軌道上來。

鑒于拉美地區在美國傳統安全中的固有戰略地位,這一時期美拉關系并未發生實質性改變,特別是雙方在意識形態領域的碰撞更加激烈。小布什對古巴政府保持一貫高壓態勢,單方面將古巴貼上“支恐國家”和“暴政前哨國”標簽,企圖“以壓促變”,伺機對古發動顏色革命。還將委內瑞拉列入“西半球邪惡軸心”,對委發動政治圍剿,支持查韋斯反對派開展“倒查政變”。如此種種,不一而足。

盡管小布什在兩屆政府時期都少提或不提“門羅主義”,美國的拉美政策還是保持了對往屆政府政治遺產的延續性。只不過這一階段門羅調門被迫降低,門羅色彩被人為淡化,美國開始以“民主和自由”為名對拉美行干涉之實,也導致這一階段的“門羅主義”更具隱蔽性、迷惑性和欺騙性。

進入21世紀后,“門羅主義”的第一個低谷期出現在奧巴馬執政時期,也有學者稱之為“后門羅主義”時代。2013年國務卿克里宣布“門羅時代”已經終結,奧巴馬也為之背書,稱“帝國和勢力范圍的時代已經結束”。一時間,“門羅”過時和無用論變成美國社會公開討論的話題,唱衰“門羅”也成為美政界和學界的主流。

值得肯定的是,奧巴馬的拉美政策較上屆政府而言體現了一定的進步性。囿于大環境的限制,尤其是新興大國的崛起和多邊機制的重構,美國政府不得已在涉及民主、繁榮和安全議題上擺出了與拉美合作的態度,在經貿和移民等方面向盟友部分讓利,以此換取拉美在國際舞臺上的支持。在處理意識形態問題時也有意識放低身段,實現了美古關系的首次破冰,但對委內瑞拉仍持批評態度,強制啟動對委制裁,呼吁古委開展廣泛的政治和經濟體制改革。

可以看出,奧巴馬時期的拉美政策取得了有限的突破,但總體步子邁得很小,美拉關系的基本面未發生根本改變。而美國對拉美政策的調整其實是迫不得已,僅限于空洞的政治姿態和蒼白的公眾表態,這體現了美國外交政策慣有的守成風格以及虛偽作風。

2016年特朗普當選總統無論對美國的內政或是外交都不亞于一場政治地震。“門羅主義”也隨之進入“新門羅時代”發展階段,達到新世紀以來第一個小高潮。與前任政府顯著不同,特朗普公開祭出“門羅主義”旗幟。2018年,特朗普在聯合國大會上宣稱再次將“門羅主義”原則作為美國的一項正式外交政策。同年,時任國務卿蒂勒森公開稱贊“門羅主義是一個成就”。曾任特朗普國家安全事務顧問的博爾頓認為“‘門羅主義’還活著,且生機勃勃”。

國務卿蒂勒森 視覺中國 資料圖

美國前國家安全事務顧問約翰·博爾頓 視覺中國 資料圖

由于“門羅主義”的霸權特性與特朗普奉行的孤立主義一拍即合,特朗普政府很快就對拉美政策進行大幅調整,其干涉行徑更為公開和直接。以此為代表的是特朗普政府對委內瑞拉反政府政變的公開支持,人為制造“一國二主”的亂象。此外還包括通過以“相同價值觀”為名對尼加拉瓜“極限施壓”,制造“聲波襲擊事件”、激活《赫爾姆斯-伯頓法》第三條和擴大對古巴商業、經貿和金融全方位制裁,徹底扭轉美古關系正常化進程。另外特朗普本人也表達了對拉美國家強烈的歧視傾向,包括辱罵其為“失敗國家”,咒罵海地、薩爾瓦多為“糞坑國家”等等。

值得一提的是,這一時期美國的地區戰略也隨著其全球戰略的變化而變化。特朗普式的“門羅主義”在傳統教義之外也一并賦予了其一些新特點。這其中就包含對中國地位的重新認知和對拉美戰略的重置。在美國的整體外交布局處于收縮態勢時,美國對拉美的戰略部署卻再次進入擴張狀態,“門羅主義”的排外色彩更加鮮明。特朗普不再放任拉美國家自由生長,同時也對快速發展的中拉關系愈發警惕。

2017年,特朗普政府公布首份《國家安全戰略報告》,指出國家間的戰略競爭是美國國家安全的首要問題,中國是美國的“戰略競爭者”,將中拉關系的發展看作是對美拉關系的威脅。2020年,美國國家安全委員會出臺《西半球戰略框架概述》,文件強調域外敵對國家是當下美國在西半球的直接威脅之一,言下之意劍指中國。針對中國在拉美的存在,美國將其視之為“眼中釘、肉中刺”,多次造謠抹黑中拉關系,炮制“債務陷阱”、“新殖民主義”、“中國威脅論”等無端論據,極盡能事地破壞中拉合作。甚至不惜采用全方位、全領域和“全政府”的政治外交手段排擠中國,搬出“美洲增長倡議”和“重返美洲”倡議等多份合作文件,意在直接對沖“一帶一路”在拉美進展。

拜登上臺近三年來的時間里,美拉關系似又回歸平淡,關于“門羅主義”的討論似乎再次沉寂。相較前任簡單粗暴的外交方式,拜登的外交風格顯示出了一定的克制和理性,這一方面是由于拜登有意修復特朗普時期的爛攤子,避免美拉關系重新走入死胡同,另一方面原因則是拉美自身獨立意識的覺醒和拉美一體化趨勢的增強。

拜登曾明確表示拉美不是美國的“后院”而是“前院”,表明了美國對拉美根深蒂固的“主人”心態,即拉美永遠只可以作為美國的附屬品出現。美國對拉政策不過是“新瓶裝舊酒”,“門羅主義”的影子仍時隱時現。

盡管現階段恢復美國在拉美的影響力、控制力和號召力存在些許困難,但拉美作為其必爭必保的“戰略腹地”,美國歷屆政府在何時何地均將不會拋棄“門羅主義”。在余下一年多的執政時間里,可以預想拜登政府將會繼續以控制拉美、排擠中國為目標,從“美國優先”轉向“美國歸來”,為后疫情時代的美拉關系定調。

對“門羅主義”和美拉關系的再思考

“門羅主義”歷經200年的發展和演變,既糅合了歷屆美國政府對拉美政策的精華和進步之處,也摻雜了多年來美國政治遺毒帶來的糟粕和落后的成分。當今時代之變、歷史之變和世界之變正以前所未有的方式展開,美國妄想以不變應萬變,將“門羅主義”貫穿美國對拉交往關系的方方面面,現在看來將是更加難以完成的事。

拉美雖不是美國在戰略上的優先考量,但也不可否認拉美對美國的巨大戰略價值。只要拉美仍對美國有利用價值,美國就不會在戰略上輕易放棄拉美,美國對拉美的控制和干涉也將存續,“門羅主義”就不會消亡。當前美國政府或許擺出對拉美的友好姿態,但這一切也都是以服務本國國家利益為出發點和落腳點,拉美更不應對此抱有期待。美拉關系從未建立在平等互利的基礎上,今后也不會朝著這個方向發展。唯有認清這一點,“門羅主義”才有從內部分化瓦解的可能。

(章婕妤,中國國際問題研究院拉丁美洲和加勒比研究所助理研究員)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司