- +1

紀念|周碧初對油畫藝術現代性的追求

中國美術進入20世紀,是從古代走向現代一個重要的歷史轉型階段,而其中最大的焦點就是東西文化的交匯和融合,是西方的影響和中國的回應。中國幾代藝術家置身于國際化的文化視域之下,披荊斬棘、執著堅韌,尋找中國藝術發展的全新路徑。而中國近現代美術留學群體,更是其中的先行者、探索者和實踐者。

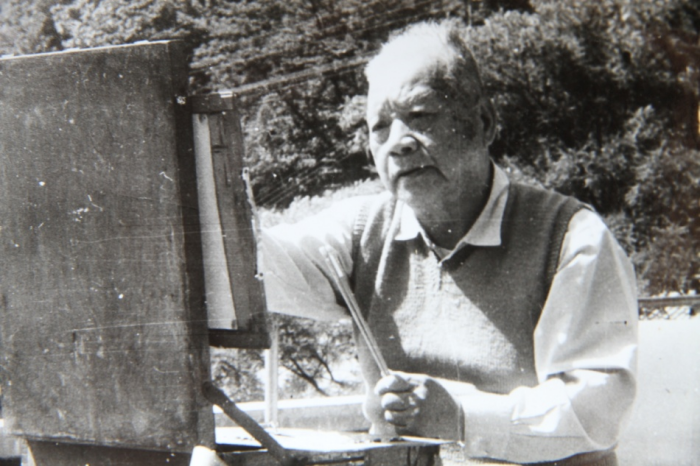

周碧初(1903-1995)是20世紀中國現代油畫和美術教育的先驅者、上海油畫雕塑院的前輩大家。他的藝術探索之路是中國近現代美術留學群體中極具代表性的樣本。

周碧初(1903-1995)

周碧初先生于1925-1930年留學法國,這短短五年的留學時光,對他藝術觀念的形成、發展方向的選擇、獨立人格的堅守等都產生了持久的影響,可以說為他此后六十余年的漫長藝術生涯提供了精神底色和動力源泉。尤其是油畫藝術的現代性觀念,基本是在周先生留法期間確立的,并成為他畢生的追求。

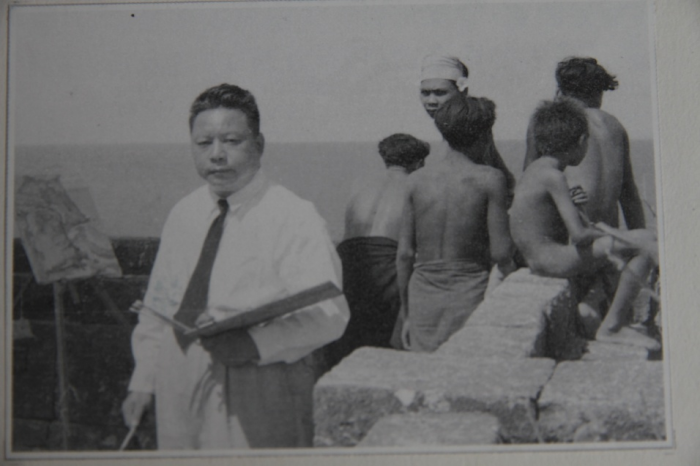

1950年代,周碧初先生在印尼寫生

二十世紀上半葉,現代藝術觀念隨著中國近現代美術留學群體與油畫等西方藝術樣式一起進入中國,經歷了在一個傳統社會、前現代社會里實現現代藝術的獨特歷程。現代藝術在中國并非一種“自發性”的藝術潮流,作為一種“外源性”藝術思潮,由于它的進入,很大程度上中斷和改變了中國美術千百年來一貫的步伐。

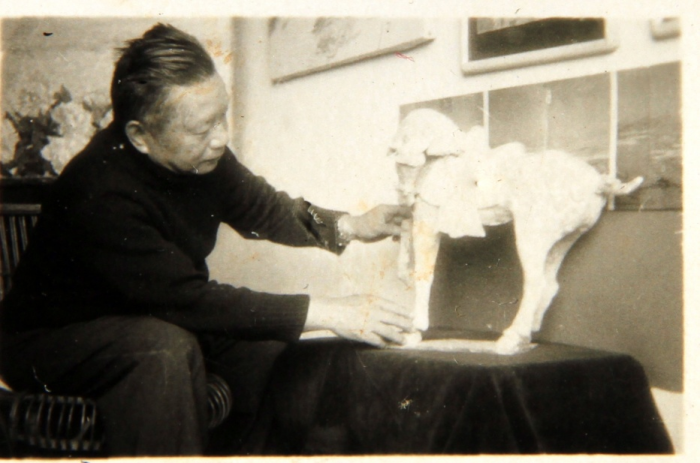

1960年代,周碧初先生在家作靜物寫生

本文所說的現代藝術,是特指從20世紀初西方興起的,在文化藝術上與古典主義傳統藝術相背離的藝術潮流,它的源頭可追溯到法國的印象主義。現代藝術在不同國家中出現和興起的時間有所不同,中國的現代藝術是在艱難曲折中經歷了兩次高潮,一次是20世紀30年代,另一次是20世紀的80-90年代。現代藝術首先體現在人的主體性上,主體性的核心是人本主義和人類中心主義。其次,體現在對客觀事物的理性態度,現代藝術其實是一種藝術理性或者審美理性。

周碧初是中國現代藝術早期開拓者,他沒有振聾發聵式的呼號召喚,也沒有狂飆突進式的藝術主張。因此,表面上看,他不是中國現代藝術最激進的代表,但在思想觀念、藝術品質、精神意志方面,我認為他是中國少數幾位最堅定的現代藝術大家。

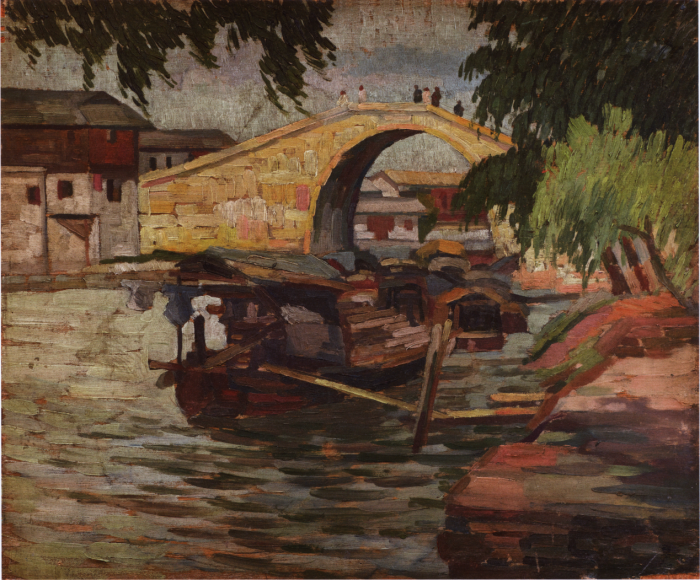

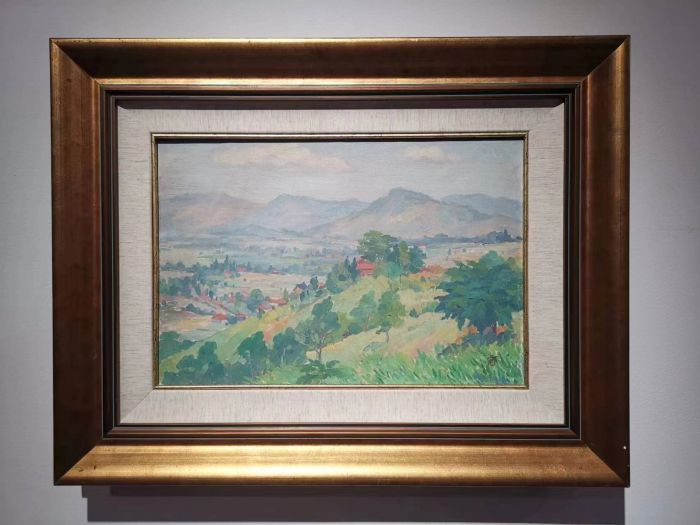

西湖舊景 布面油畫 45x54cm 1932

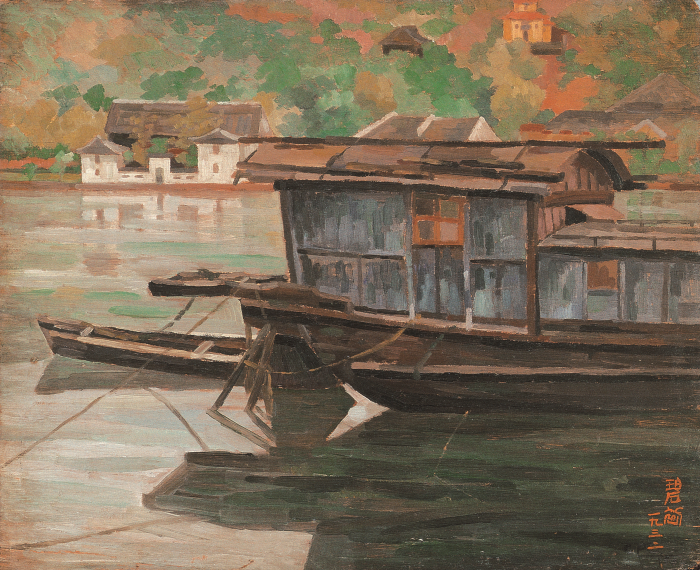

水鄉 布面油畫 45x54cm 1935

自身藝術語言的邏輯建構

“五四”前后,隨著西學東漸的不斷深入和擴大,中國逐漸由傳統社會向現代社會轉變。對于知識界而言,最鮮明的一個特征是,陳寅恪先生所提出的“獨立之精神,自由之思想”這種現代精神為更多的知識人所接受。他們以擁有“獨立自主的人格”為目標,在各自的領域里,選擇自己的方向分頭發展,表現出蓬勃的生機和活力。

這個階段也是中國留學生到歐洲學習西洋美術風起云涌之時,適逢歐洲現代主義等多種流派從古典傳統中脫穎而出,這些留學生按照各自所需找尋藝術發展之路。周碧初先生,因師從法國知名印象派畫家歐內斯特?洛朗(Ernest Laurent)教授,所以對注重外光效果和色彩語言的印象派特別感興趣,并從此開啟了對印象主義的學習和研究。但他沒有被印象派的藝術觀念和技法手段所限,留法期間,他跑遍了法國各地的美術館,對歷代西方繪畫大師如達·芬奇、米勒、柯羅、庫爾貝、高更等進行認真地研習,他曾經花了整整三個月時間臨摹米勒的代表作《拾穗者》。這種博采眾長、兼收并蓄的治學方法無疑為他奠定了非常扎實的基礎,也開闊了他的藝術視野和胸襟。此后,他的繪畫,既帶有印象主義的外光派和點彩派的風格,又有學院寫實油畫的根基,同時也受到野獸派、立體派、表現主義等現代主義流派的影響,因此是寫實主義、印象主義和現代主義三者的有機融合。周先生這種藝術創新,拓寬了中國藝術家的創作思維,也為中國藝術開創了新的局面,因此成為中國早期現代藝術思潮非常重要的一部分。

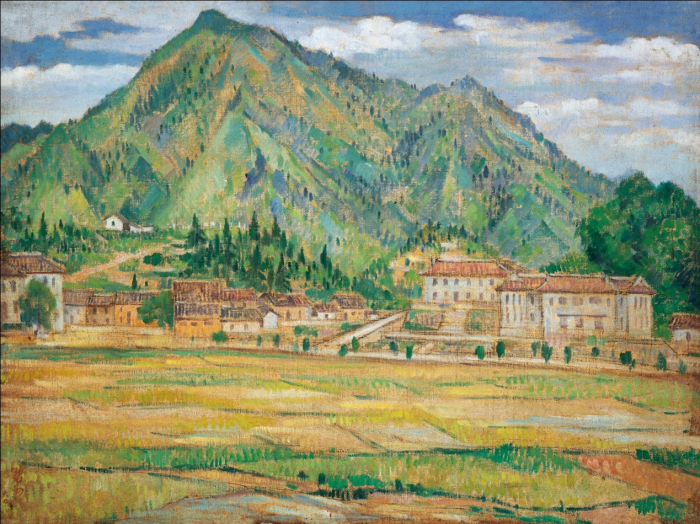

印尼風景 1958年

周先生與印象派之間有著千絲萬縷的聯系,尤其當年美術界權威人士陳抱一的評價“周氏的畫,有點帶印象派筆法,其畫面色調屬平淡靜穩之趣,與其性格頗為相似相合。”讓周先生從此妥妥地貼上了印象主義畫家的標簽。1960-70年代,在《檸檬》(1960)、《古城水鄉》(1961)、《春色》(1962)、《陶馬》(1962)、《虞山道上》(1962)、《老南瓜》(1963)、《嘉興煙雨樓》(1964)等風景和靜物題材的創作中,無論用畫筆還是油畫刀,周先生都注重發揮筆觸和點簇的表現力,他又因此被歸入“點彩派”畫家的行列中。對此,周先生曾明確地給予否定,他說;“我的老師不是點彩派,我也不是,完全不是。”

仔細觀察,我們會發現,歐洲的點彩派通篇好用細碎的直點,大肆鋪陳,注重科學分析景物在光下的表現,形成一種奇異的視覺效果。而周先生畫中的點,更像是中國傳統繪畫中的“點苔”,它既是具體形象的一種概括和濃縮,又起到一定的裝飾作用,讓畫面更具形式感。不難看出,在點簇的表現上,周先生有機地汲取了中國式“點苔”筆簡意到的精髓,但在色彩表現上更為豐富與細膩。他常常粗細相間,長短不一,疏落有致,營造出一種獨特的畫面美感和節奏。可以說,周先生的油畫藝術是立足于我們中國藝術為主體,消化吸取外來藝術養分而創造出來的,具有我們民族自身精神特質的現代藝術。誠如他自己所言:“西方印象派借鑒東方的藝術,仍然是西方的藝術流派;東方借鑒印象派,也不能成為他們的翻版,必須立足于中國,發展民族的中國藝術。”

井岡山 布面油畫 65×49cm 1960

在缺乏相應社會環境和文化土壤的國度里進行油畫藝術的現代性探索,可想而知,周先生的藝術之路走得并不平坦,而是艱難崎嶇。不過,他始終堅持獨立自主的精神,不為潮流所動,不被時勢所趨,終生沒有留下一件主題性畫作。他筆下的革命圣地《井岡山》(1960)依然是恬淡、清新,保持了他一貫注重繪畫性和形式感的語言特色,在周先生的眼里,它只是當作一幅普通的風景畫來進行描繪,他更注重畫作的藝術價值。

煉油廠 布面油畫 37×28cm 1964

1960—70年代,周先生曾先后創作了《龍潭水電站》(1961)、《新安江水電站》(1963)、《煉油廠系列》(1964)和《西山礦區》(1972)等幾件工業題材的作品。這是他整個藝術人生中鮮少涉足的題材,對于這樣的創作,他還是沒有放棄對形式美感的藝術追求。根據工業題材的特性,他選擇了以色彩的塊面構成為主,賦予一定的形式感和秩序感,語言洗練、概括,畫面輕松、活潑,凸顯出那個時代罕見的工業美感和藝術性。

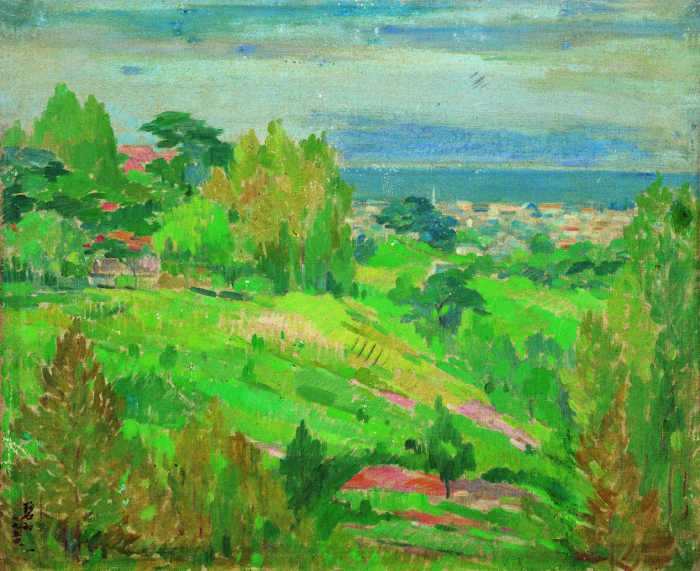

春色 布面油畫 100×80cm 1962

周先生創作于1962年的《春色》,在今天看來,我依舊認為是一件非常前衛和大膽的作品。滿眼的璀璨艷麗,完全用色彩構成描繪田園風光。為了避免因色彩鮮艷而導致的輕浮與流俗,周先生特意用油畫刀還非油畫筆。用刀作畫留下的生澀感和粗獷氣息,使得畫面顯現出極強的質感與力度,整體上構成一種既恢宏、高亢,又拙樸、深沉的獨特美感,是我至今看到的中國藝術家同時期作品中風格最為先鋒老辣的作品。

雪景 布面油畫 61x50cm 1968

同樣的例子還有創作于1968年的《雪景》,居然在一片肅殺、清冽、寒氣逼人的自然和社會環境中,周先生完全借由油畫語言(尤其是色彩語言)特有的感染力和沖擊力,營造出壯麗、靜穆、崇高的藝術效果。此畫象征意味明顯,借景抒情,是彼時他內心的一種寫照,從一個側面反映出周先生豁達樂觀的人生態度。

藝術創造力的重建

在筆者看來,周碧初先生對于中國油畫的意義,不在于他一生創作了多少幅優秀的作品,而是提供了一種思維路徑和發展方向。那就是,國門洞開之后,在我們不可能拒絕外來文明對于自身發展影響的文化語境下,我們要立足于自身,無論對于西方文化還是中國傳統文化,不能停留在簡單的符號移植或元素嫁接,而應該不斷尋求東西方藝術之間精神的融合,不斷穿越異質文化的邊界。

周碧初先生留法五年回國之后,他先后經歷了四個不同的藝術階段。每個階段他都不斷尋找突破,不斷尋求與時代對話,從未停止過對油畫本體語言的研究和探索,也從未在實踐中停止過對油畫語言自我更新的嘗試。他不僅創造出獨特的藝術語言和視覺圖像,還逐漸摸索出一套屬于他的創作方法論和美學體系。

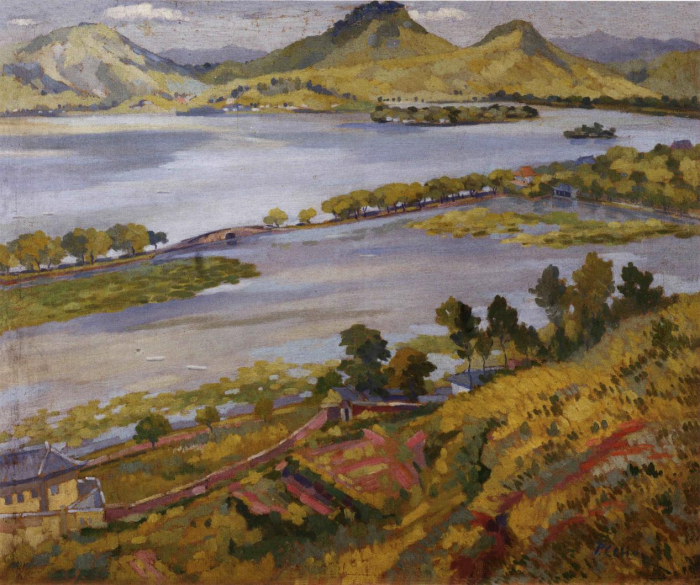

西湖 布面油畫 60x73cm 1932

1930-40年代,側重于西方現代派與中國傳統藝術之間的融合

從現存周先生最早的作品《西湖》(1932)來看,此作構圖嚴謹,注重形式,主要運用色彩進行造型和推延。統一的色調中光影交錯,明凈透亮,搖曳多姿,一派萬物復蘇、大地萌發的早春氣息。此時的周先生已經自覺地將中國傳統山水畫中的三遠法“高遠”、“深遠”與“平遠”自然融入于他的風景油畫中,使該作品既具有中國山水畫的意境,又具有風景油畫特有的色彩感和體量感。此作被當時的英國專業刊物《畫室》看中并刊發,成為他的成名作和早期代表性作品之一。

黃山之云 布面油畫 45x54cm 1935

如果說《西湖》開啟了先生中西融合的序幕,那么創作于1935年的《黃山之云》無疑是他早期在探索現代油畫民族化道路上最具有代表性的作品。該作有效地壓縮了空間,呈現出極強的平面感。

菊花 布面油畫 61x50cm 1939

他又借鑒了民間年畫色彩對比強烈的特點,在喜慶亮麗的同時,給人以純樸厚重的美感,畫面洋溢出濃郁的東方神韻。而創作于1939年的靜物作品《菊花》是另一幅風格鮮明、讓人過目難忘的作品。單憑油畫刀,通篇用色塊進行造型,帶著野獸派的生猛和桀驁,整體色調沉穩雋永,平面感和裝飾性都非常強,是一幅典型的現代派作品。

遺憾的是,周先生大量早期作品由于1937年“八·一三”事變的到來在炮火中毀于一旦。僅從以上三幅作品不難看出,周先生在1930-40年代的上海,已經在油畫本體語言的探索和中西藝術的融合方面進行了卓有成效的探索和實踐。他說:“借鑒不是照搬,不是仿造,而是汲取營養,發展各自的藝術。”

1950年代,致力于對印象主義外光派的研究、實踐與探索

旅居印尼的近10年間,正是周先生年富力強的黃金時代。由于沒有受到當時國內各種政治運動影響,又得到愛國華僑郭美丞等人的鼎力資助,不僅免費提供畫室,還提供他外出寫生的交通工具,以及經濟上的援助,讓他免除了后顧之憂。那段時間,周先生在南洋群島亞熱帶明艷的陽光下,通過不斷外出寫生和野外作業,潛心研究油畫藝術的堂奧,成果斐然。

周先生曾認為:“描寫自然界一切形色,是需要色彩的力量來表現的,色彩以外,竟沒有旁的方法——或東西代替著的。”創作于1954年的《印尼風景》無疑為他這種藝術觀點作了最出色的注解。此作中我們看到,周先生運用色彩的能力得到進一步增強。色彩的層次與結構,色彩的空間與組合,色彩的對比與調節,色彩的細微與和諧,在這件作品得到了淋漓盡致的反映。塞尚所謂的“色彩豐富到一定程度,形也就成了。”大概說的就是這種境界。

印尼風景 布面油畫 46x55cm 1954

印尼時期,周先生除了少量的人物與靜物作品之外,他創作了大量的風景作品。這些作品,主要立足于對形式和色彩推移理論的研究。通過色彩構成或者形式構成,重視畫面視覺要素的構成秩序,強調畫面的視覺效果和形式,突出作品的繪畫性,以此來強調繪畫的純粹性和形式美,以及繪畫自身所具有的獨立價值。

事實上,周先生對藝術現代性的追求是自覺而深入的,并做好了大量理論上的準備。從他編著的《西畫概論》不難看出,他對西畫的理解是同時代人中尤為深入、全面和透徹的,這對他關于現代藝術觀念的理解和接受,以及印尼時期大量的寫生和創作實踐,起到了非常積極的作用。這也使得他并沒有像其他藝術家那樣成為模仿者,沒有被西方現代諸派稀釋掉個人的特性。他尤其注重現代油畫自身構建與中西藝術傳統的互動,他是在對西方現代主義各種流派有益借鑒的基礎上,有效地融合了本土文化,以及個人的智慧和才情。

檸檬 布面油畫 55x39cm 1954

1960年代上半葉,西方現代藝術深度內化之后的創新實踐

像是一種淬煉,在經歷了長達30年時間的悉心研究和不斷實踐,到了1960年代的上半葉,中西方藝術的精髓和要義都已經融化到周先生的藝術血脈中。這個時期,周先生的靜物畫呈現出一種突飛猛進的勢頭。

創作于1960年的靜物作品《檸檬》,他用細碎的小筆觸,塑造了檸檬結實的質感和體積感。在構圖上,注意讓實物與背景都處于適當的透視關系之中。既重視對光的描繪,也重視物象的實體,對物體體積感的追求和表現,增強了畫面空間的深度,也揭示出體積與空間的關系。色調方面,用黃的檸檬反襯著鈷藍的底色,其間又以跳動的朱色和淡紫的細筆觸加以反襯,不乏靈動之感。整體感覺渾厚、堅實,并富有力量和光澤。

老南瓜 布面油畫 50x60cm 1965

周先生這個時期類似風格的靜物畫作還有《老南瓜》(1963),此作更為老練,色彩渾厚,層次豐富,三只老南瓜造型各異,怪石嶙峋,賦予了某種抽象性和精神性的特質。

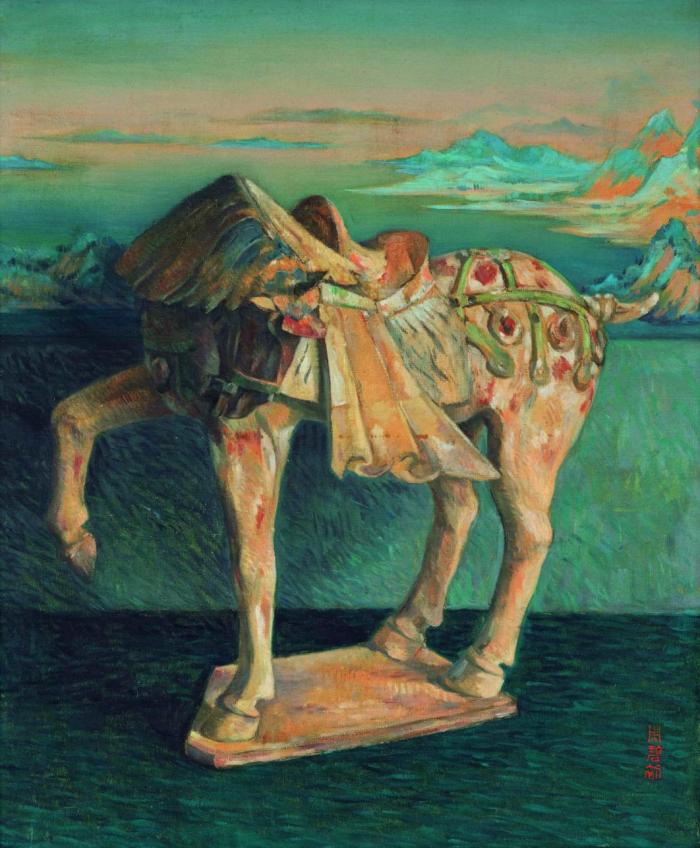

《陶馬》(1962)和《新禧》(1966),是另外兩幅極為獨特卻又成功的靜物畫作。獨特之處首先在于題材作了突破,增強了民族性,隨之帶來的是表現的難度。因為陶馬與兔子燈遠比普通的食物和器皿要復雜得多,周先生的學生凌啟寧老師曾回憶說:“我至今還清楚記得一次靜物課,周老師提了兩點粘滿彩色紙絲的兔子燈走進教室,把我們都驚得叫了起來,這怎么畫?”其次,畫面背景的處理。特意選用了北宋王希孟著名的青綠山水《千里江山圖》作為《陶馬》畫中的背景,一方面通過油畫繪制中國山水名作,將中國式的審美和意境有意識地引入到油畫中;另一方面進一步強調中國油畫的文化身份。

陶馬 布面油畫 73×60cm 1962

后來,我們也看到不少藝術家有過類似的嘗試,比如靳尚誼先生的代表作之一《青年女歌手》(1984年),背景就選用了北宋范寬的山水名作《雪景寒林圖》。另一幅靜物作品《新禧》,采用了具有了很強裝飾意味的民俗畫作為背景,這既與前景中的兔子燈在內涵與氣質上相互呼應,另一方面強化和渲染了這件作品的民俗民間趣味和中國特色。這個階段,周先生在靜物創作中將中國式藝術內涵和西方式的表現技法兩者融會貫通,駕馭得極為嫻熟和精湛,因此精彩之作不斷涌現。

新禧 布面油畫 73×60cm 1966

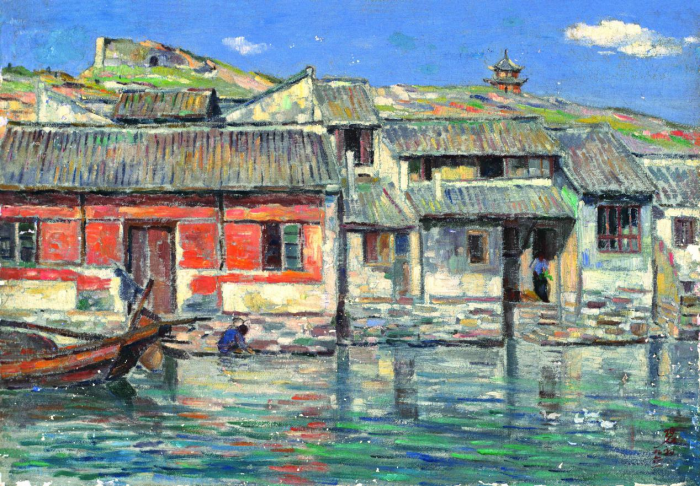

這個時期,周先生在風景畫的創作方面,也有了長足的進展。除了前面提到了的《春色》(1962)之外,還有兩幅不得不提的作品《古城水鄉》(1961)與《北海公園》(1965)。周先生筆下的《古城水鄉》一派明艷、靈動,一改常人印象中古城水鄉色調沉悶、氣氛沉郁的刻板印象。原因主要在于周先生有意識地選擇了正午時分,通常這個時段的風景是畫家們最最忌諱的,因為曝光太過充分而不容易入畫,也難于表達。此外,周先生還采用比較少見的水鄉正面構圖,直接面對水道對面的房屋與河堤,且用大面積的紅色占據畫幅的主要位置。盡管仍然有著斑駁破舊的歷史印跡,但由于強烈的陽光照射,再加上響亮的大紅色和天藍色,這一切都消彌在燦爛的光色變幻之中,令人無限遐想。周先生曾將蘇軾的名言“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”修改為“出新意于變法之中,寄妙理于豪放之外。”兩字之差,卻表達出他銳意創新,不落窠臼,不落陳套的決心和信心。

古城水鄉 布面油畫 38×55cm 1961

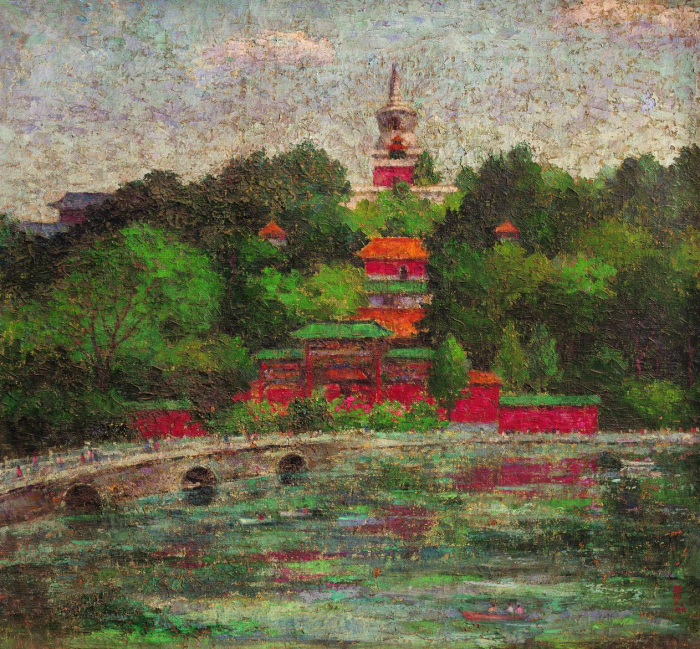

在《北海公園》中,他采用對比色并置和反襯的技法,在大面積不同明度的綠色叢中,點綴些許深紅,莊重之外增添了華麗輝煌的藝術效果。上述兩件畫作的共同之處在于,均帶有濃郁與強烈的中華民族審美趣味和文化內涵。

北海公園 布面油畫 95×90cm 1965

1980-90年代,關注山水題材的現代轉換,超越對物象實體的描繪,走向對真實感受的精神表達

這個時期,周先生已經步入晚年,不過他老而彌智,除了少量的靜物和城市風景之外,他主要專注于對中國傳統山水進行現代性轉換的研究。雖已屆耄耋之年,但為了親身感受山水精神,他不斷周游各地進行采風。甚至不顧年事已高,數次攀登黃山,實地寫生。搜盡奇峰打草稿,采風歸來,他利用寫生稿,對當時的感受作進一步梳理和調整。這個時期,我們可以注意到,用筆、用刀、長點、短點、構圖、形式、光線、色彩等等諸如此類,周先生都是信手拈來、悠游自在,已經到達了出神入化、游刃有余的地步。

1980年代,周碧初多次赴黃山寫生

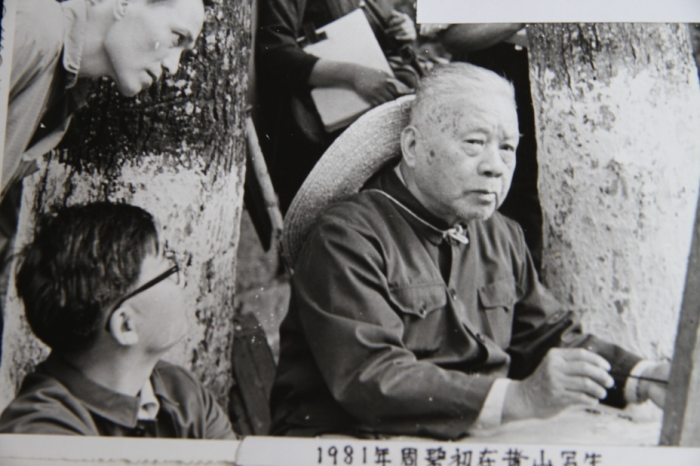

1981年,周碧初先生赴黃山寫生

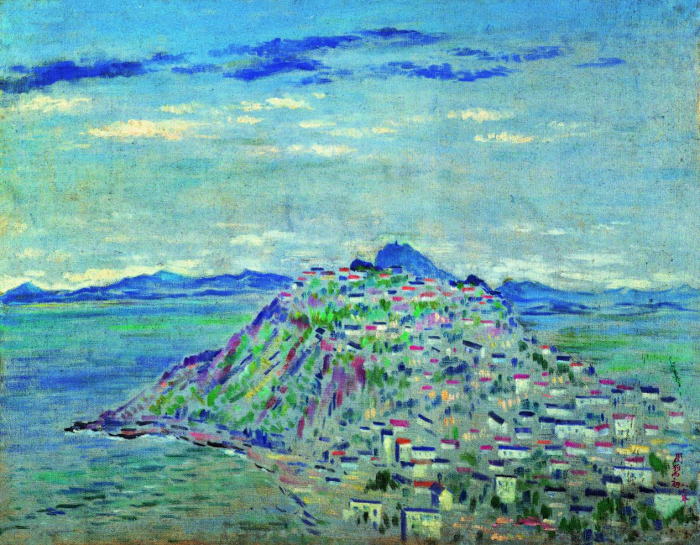

晚年的作品,與之前的創作相比,筆者發現在自然風景的刻畫上表現得更為自由和主觀,更為松動和靈活。已經從前期側重于對色彩和形式的研究,轉向對內在情感與心志的抒發。比如,他晚年的筆觸更多融合中國傳統繪畫的用筆,由“繪”變為“寫”,由緊實轉為空靈,點染皴擦間,或大刀闊斧,或行云流水,自由揮灑,隨意點染,形成了富有特色的油畫筆法。由于不刻意追求畫面的完整度,刪繁就簡而意蘊深遠,不似之似而神氣完足,作品總是呈現似虛若實,別開生面,物我兩忘的氣質格調。我們可以從這個時期最具代表性的作品《福建東山》中看到,帶著強烈的主觀色彩,不被物象的真實性所困,物象經過提煉已經演變為畫面中的一個個符號,在具象與抽象之間,畫面顯得極為隨意和自由。其用筆之妙,讓觀者深深感到,增一筆太多,減一筆太少。

福建東山風景 布面油畫 73×92cm 1987

周先生許多晚年的作品,比如《桂林興坪》(1982)、《蘆笛崖》(1982)、《江畔小村》(1982)、《桂林》(1981)、《三峽薄霧》(1983)、《群山》(1987)、《黃山》(1987)等,雖然沒有直接描繪外光,卻給人一種眩暈感,這已經遠遠超越了印象主義外光派的技法,而是創造性地在傳統山水中加入了光的因素,從而讓陽光隱含在畫面中,在山水之間的空氣中,制造出一種精神性的迷幻感。我們似乎可以從他的藝術理論的總結中找到這種實踐的依據:“到了摹仿自然已很成熟的地步,須得還要參加著個人的意境,表現內心的情緒——就是把作畫人的精神,灌注在畫面,融化在畫里,當著把有色有形的一切表現出來發揮到頂點時,說也希奇,會把那無色無形的一切,也好象同在表現出來的樣子,使得看見的人,非但看見了一切有形的和有色的地方,簡直還連帶感覺到那些無色無形的表情意識,以至于動作聲息。這種作品,總是藝術的成功的作品。”

晚年的周先生,把自己一生對于西畫、國畫、民間美術等的學識素養融匯在一起,使他的油畫具有鮮明的現代特征和民族風格,誠如美術史論家邵洛羊先生點評的“有中國人的氣質……有中國山水畫的意趣。”

紫砂茗壺 布面油畫 46x55cm 1982

周先生對現代藝術的探索如此連貫、深入和持久,他對中國油畫現代性創新實踐所達到的高度,是同時期很多藝術家難以企及的。雖然他所經歷的藝術人生,有其一定的特殊性,然而如何從一個個案的角度,他更為具體、真實、可感地反映了中國近現代美術留學生的歷史境遇。一種外來藝術樣式的學習與引入,包含了對藝術本體語言深入的研究和持續的發展,也勢必會受到整體文化環境的限制和影響。20世紀獨特的歷史進程和文化語境,使得藝術家作為知識分子的一員始終懷有振興民族藝術的信念和使命。他們在出國之前都多少接受傳統藝術的訓練或者熏陶,這樣的學識背景和知識結構,使得中西融合之路成為他們內心深處最本能的一種追求。實際上也對應了現代藝術進入中國之后在文化、審美、圖式、精神、內涵等方面的復雜性。傳統的書畫和外來的洋畫都不足以完備地表達創作者的內心,這在客觀上對藝術的語言、形式風格和表達方式都提出了新的要求。

夏娟 布面油畫 50x61cm 1982

應當說,周先生是一個擁有自身藝術路徑和發展邏輯的藝術家,他用長達70余年的藝術人生譜寫了親身參與中國現代藝術的不朽篇章。作為現代藝術一個代表性的樣本,作為中國近現代美術留學群體中的典型個案,對于當下的藝術創作來說具有重要的啟示。中國藝術家在面對西方強勢文化的時候,不應是未經消化一味地的拿來主義。而對于當下現實生活的反映,也不應是表層化的膚淺描述和表達,應該在思想的深度和語言的難度上,通過個性化的創造,將個人現實和社會現實融合,并提升到普適性的經驗和語言現實。

(本文作者傅軍系上海油畫雕塑院美術館副館長,原文標題《周碧初對油畫藝術現代性的追求》,澎湃新聞授權刊發,行文有刪減)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司