- +1

黃仕忠|鄉(xiāng)村六記(二):造屋記

造屋為農(nóng)家之大事。

舊時鄉(xiāng)下娶妻,女方首問有無屋宅,無屋則免談。故一家養(yǎng)得一子,便得備一間屋。兄弟愈多,女方求屋愈切。

鄰翁有五子,造得五間屋,已是大不易。大兒媳家來議親,聘禮已下,吉日亦定,待到娶親在即,女方開口便要獨得兩間,方允迎娶。鄰翁無奈,只得口頭答應,私下另與大兒作約,真實只取一間。但媳婦既已占得兩間,如何肯再讓出?此事未了,又到二兒議親,二兒媳家如法炮制。更兼小兒無賴,怠事勞作,且坦然以為造屋娶媳是乃翁的責任,成親之前若有欠借,一律歸于翁嫗。故鄰翁一生造屋不止,待諸子成家,已是滿頭華發(fā),且待黃土一抔了。

窮苦人家只有草屋。

草屋,多以黃泥筑墻,屋頂用竹木搭一個“人字架”,上覆稻草或麥草。竹木架坡度須陡,以便雨雪迅速下溜。稻草的鋪法則決定了屋頂?shù)氖褂脡勖R环N搭法是直接將一個個稻草打結,從下鋪至頂,最為簡易,其狀則高低不平,易屯水,致霉爛,才經(jīng)得一個冬春,便四處漏水。后來發(fā)明另一種搭法,先將稻草編于竹竿,成簾狀,然后層層鋪之,平整而易于溜水,可三四年才換一次。造屋之草,可取材于水田山地,成本較低。如果連這些都不能具備,便只好割取山坎、田邊之茅草。所以鄉(xiāng)人稱草屋為“茅草廠”。

草屋不耐用,夏日若遇狂風驟雨,則室內(nèi)水流如注。冬日雪厚,更成一災。故草屋人家,多系赤貧,實難娶妻。通常村中所見草屋,多為農(nóng)家的豬欄、柴草屋、茅坑頭。

一般人家,則造“平屋”,即平房。石灰拌沙泥,筑版壘實,便成沙墻,上架橫梁、椽子,蓋上瓦片即成。屋內(nèi)地面猶是泥地。其地潮濕,夏日蚊蠅成群,冬日潮濕陰冷。

住得起二層樓屋的,已算是富裕之家。

從明清到民國間所造的樓屋,用梁柱結構,先由木頭構建梁柱,然后砌磚為墻。磚為特殊的青磚,名曰“開磚”。制坯時,在泥磚中以線切割,唯一頭少許粘連,燒成后,浸水,于連接處用磚刀輕輕一磕,便成兩片。以此種薄磚砌成的“盒子火墻”,中空,墻體輕而結實,可經(jīng)受百年風雨而不壞。

江南民居,一族多合建一個“臺門”。錢家山下乃一小村,原有何、宣、黃三姓。黃姓始祖于嘉道年間才搬遷至此,但子孫繁盛,蓋過何、宣二姓。村中屋舍,緣溪而建,呈上中下三個臺門。只是時至今日,宣姓臺門傾圯已久,何姓臺門正屋亦圯,雜草叢生。黃姓一族有兩個臺門,至今尚存,又以我家保存最為完整。

傾圮前的何家臺門正屋

我家祖屋曾被“長毛”焚毀,其后多年,曾祖耗盡氣力,才重新造得正屋五間。我祖父兄弟二人,各得一半,以中間的大間為共用之“堂間”,設有祖宗神主。后兄弟各自再造側屋三間,前以廊墻相接,左右設二側門,中間為大門,圍成一個獨立的圍屋,俗稱“臺門”。因位于村子中間,村人稱之為“中央臺門”。

從吾兄新建三層樓所見的村景,右側下方為祖宅臺門

家父在老宅臺門前(攝于2019年)

祖父的弟弟,子、孫均是單傳,負累輕,在村中算是殷實之家。我祖父則育有四子,更嘆其壯歲時,被日軍抓去做民夫,彈雨之間,頗受驚嚇,逃脫后有恙,不久病逝。我父親是長兄,當時年僅十五,而幼弟尚在懷抱。父親輔助祖母養(yǎng)育諸弟,為側屋裝上閣柵、樓板,于是四兄弟遂能各得一間。

父親、母親育有二女二子,待我稍稍懂事,二位姐姐就已長成姑娘,室小人多,頗有不便。我父親向在城里工作的弟弟借得一小間,以安放兩個女兒的床鋪。不幸后來妯娌齟齬,不允借居,不得已,父親只好央求嬸姆,借得樓下豬欄旁側屋一間,以供二女居住。所以,建造新屋,乃是我父親最感迫切之事,也是他一生中必須為兒子們做的最大的事情。

臺門北側,靠小巷后方最后一間,為我兒時所居

父親大約從我們兄弟出生起,就在為造屋做準備了。先是在自留地邊及屋角旁種植楝樹、杉樹、紅椿等,再是斫柴時留下稍粗的雜木,待作椽子或門戶、窗框之用。平日于田頭地角,無論墳磚舊瓦,碎石殘碑,或挑或背,掇拾回來,堆于屋內(nèi)或墻邊,以備他日之需。但此類所儲,離造屋之所需,不過杯水車薪。

1958年“大煉鋼鐵”之后,山上成材之木砍伐殆盡,又因炊餐所需,山上的柴草每年一割,多成禿山,無柴燒磚,故至1970年代初,村中造屋,多筑簡陋的沙墻,擱上橫木便算是梁。梁多細弱,椽子更顯瘦細,略略能夠撐住瓦片而已。窗、門之框,亦是以水泥澆注的預制件,多不平整,故門窗不能關嚴。夏日風雨相侵,冬日北風呼嘯,幸好習以為常。至于鋁制推窗,當時聞所未聞。造屋,先從批地基開始。地基需先獲生產(chǎn)隊同意,再報經(jīng)公社批準。當時“以糧為綱”,水田良地皆須用來產(chǎn)糧,不得毀損。父親最初請求用自家“自留地”為基,隊上有人說與生產(chǎn)隊倉庫比鄰,不合適。復求溪水改道后留下的荒灘,方獲許可,但因此而增加了筑基的成本,亦是無奈。

所批地基,可筑室四間。筑基之前,為防沉降,先于墻基內(nèi)挖去淤泥,直至露出沙灘,再倒入從山中石碭中挖取的“碭沙”填之。“碭沙”是采石時產(chǎn)生的細小碎石,其大如拳,不必花錢,僅費自家勞力。然后打樁布線,壘大石塊作基,凡三層。此舉亦是因為用沙子作墻,墻體沉重。若是舊日用開磚筑墻,墻體甚輕,只需略加平整便可。

打樁壘石筑基,乃是技術活,也是力氣活,請的是宣甸的泥水匠順友師傅。抬石頭,則請了幾位遠房堂兄。

筑墻基時,我與哥哥亦整日掘黃土,搬石塊,用雙輪車搬運。我當時十三四歲,只是半大孩子,尚不能勝事。某日我拉車載石塊,母親扶車,從大路轉(zhuǎn)彎入屋基,恰是斜坡,原需抬起車杠才能以車尾的拖泥作剎車,但車杠蹺起時,把我整個人也一并撩起,于是連人帶車,翻入墻基挖空的水坑。我迷糊中抬頭,見一塊大石正懸頭頂,幸而父親在車欄上拴了一條麻繩,正好攔住了這石頭。原來在懵懂之間,我已從鬼門關旁走過一遭。

地基筑完,需留空一年,以待其自然沉降踏實。鄉(xiāng)人若是財力不及,多有留空數(shù)年者。一般蓋屋,筑基兩年,打墻二年,蓋瓦一年,五年之內(nèi)能夠架梁蓋瓦,便是了不起了。

筑墻,用的是沙墻,系粗沙拌以石灰,拌出漿絲,用筑版夯實而成。石灰產(chǎn)于陽山下、盛兆塢等處,離村二十余里,彼處有石灰?guī)r礦脈,山兩邊各家生產(chǎn)隊采石燒灰。依古法,用木柴燒制,質(zhì)量極佳。但此時已改用石煤燒制,這種石質(zhì)煤炭燃值極低,故石灰石多未能燒透。

沙子則取自門前的大溪內(nèi)。只需用畚箕挑至大埂上,然后用雙輪車運至屋基。我十四五歲時,新屋正值打沙墻時,我每日與父兄、姐姐在溪中挑沙,在屋基上打沙墻。或許因為參與勞動,又時值長個,我半年間身架大長,壯實有力,其后遂能勝任鄉(xiāng)間的勞作。

打沙墻,用兩塊八尺長、一尺半高的“墻師版”(筑版),一頭用寬九寸之板封住,是為“墻師門頭”,而墻體寬亦定為九寸。門頭上有一垂線,吊以小錐,用以校正墻體。另一頭為“墻尾”,不加擋版。墻師板下方,前后各留一凹槽,放置兩尺長的地龍棍,地龍棍兩端有榫眼,用以插夾棍。兩道夾棍前后夾住墻版,便可倒入沙子,夯實成墻。打開夾棍,褪出墻版,便成一版。打頭版時,“墻頭”壓在墻角或門頭,第二版時,則轉(zhuǎn)過“墻頭”,從第一版之墻尾處,接著往下壘。一圈筑完,約需三日,三日前所筑之墻已經(jīng)硬實,可在其上復筑第二層。如此周而復始,層層而上。殷商時幫助武丁“中興”的宰相傅說,曾在傅巖“版筑”,想來也是這般筑的墻。

三版之后,又停了一個冬天。父親無師自通,其后率家人自筑之。父親與哥哥負責夯墻,母親與兩個姐姐在下面拌沙,裝入畚箕,我則立于竹子搭成的腳手架上,以麻繩縋之。麻繩在架子的杠上一蕩,我即收繩,其后高至兩丈,亦僅三蕩而上。墻體層層而上,腳手架亦依次升高,漸不懼高。后來可在數(shù)丈高、一尺寬的沙墻上自由行走。當架子撤卻后,竹梯僅及二樓之窗口,則從窗口翻上墻頂,然后從墻上行走。有時則從橫梁行至對面,如行獨木之橋。

黃仕忠與兩位堂兄在祖宅大門前合影(2019)

四周之墻打好之后,再筑架梁之墻,俗稱“傘頭”。因像撐開的油紙傘,中高兩邊低,也叫“蝴蝶頭”。傘頭打完,便可架梁。最上方的橫梁,叫做棟梁,舊時須用很粗的方木,現(xiàn)在則是最細的梁木,因為它所需承重最小。舊時置放棟梁,原是大事,須擇吉日吉時,敲鑼打鼓放鞭炮送之,梁上則貼上紅紙,書以吉祥語。時值“文革”中,一切從簡,又因初時僅僅蓋得兩間,我父親分別寫上“毛主席萬歲”“共產(chǎn)黨萬歲”兩個條幅,這兩張紅紙至今猶保存于棟梁之上。

一屋之成,通常為九梁十三柵。即九根橫梁(用以蓋瓦),十三根閣柵(用以釘樓板)。梁上所釘椽子,間相約隔半尺,上覆以瓦片。鄉(xiāng)下傳統(tǒng)用青灰色小瓦,猶兩手一捧大小。

依梁之設,近棟處為五尺椽,下至墻頭,則用八尺椽。八尺椽者,屋內(nèi)猶是五尺,遮過墻寬一尺,外挑尺半成檐。吾父為求屋之用,未作挑檐,八尺椽直架于墻頭。故梁仍九根,而屋深三丈余,閣柵則需十五根。屋寬丈四(通常為丈二),這是當時木制橫梁的最大跨度,故屋室甚是寬敞。一樓門檻外之檐,則寬一丈,屋成數(shù)年后方得配成。

家里筑墻造屋時,我正讀中學,在離家三里外的“白米灣五七中學”,半農(nóng)半讀,春日采茶,冬日掘土,其實沒教多少知識。造屋若請人幫工,要有老酒、香煙,還要有肉有飯,開銷甚大,所以我們自力更生,是理所當然。我那時常常請假翹課,在家里挑沙子、拉石灰、筑沙墻。請的假多了,累計有兩個多月未曾回校,形同輟學。班主任何老師來勸,我覺得不好意思回去,支吾著謝絕了。但因為學校離我家不遠,幾位住校的同學在某日晚飯后,穿過田畈,趟過大溪,前來相勸,我心中也還是想讀書的,于是順坡下驢,回到學校,直到讀完最后一個學期。恢復高考后我能有信心考大學,應當感念這幾位同學。

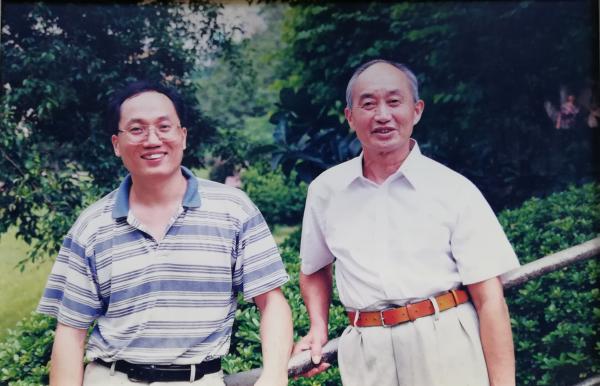

作者黃仕忠與父親(攝于1992年前后)

1975年冬天,我們完成了全部的筑墻工作,但只在兩間屋頂蓋了瓦,可以入住。當時樓閣間只加數(shù)根橫木,綴以棍板,做臨時樓板,其實四面臨風。亦無樓梯,只是架了個梯子供登攀。我與哥哥正值年少,身手敏捷,故住于“樓”上。某日客至,我母親匆匆上樓取物,攀梯而上,不小心腳下踩空,摔下梯來,脊背著地,半晌方得蘇醒,后來只是敷了點跌打膏藥,每日仍下地與持家,俟其自然痊愈。以此之故,跌傷處未曾長好,后來則衍生骨刺。待到年入花甲,脊柱蜷曲,壓迫胸腔,腰彎背駝,故體弱多病,令人哀傷。

兩年后,因父親曾在公社擔任“水泥預制板”的師傅,所以也為自家澆了幾條水泥閣柵,與木頭閣柵相間,再鋪上木板,成為“閣板”,這樓屋才算是名實相符。又兩年后,另外兩間的屋頂也蓋上了瓦,并且四間屋都加上了屋檐。于是我父親一生最大的心愿,始告全面實現(xiàn)。

父親建的“新屋”正面照(攝于2003年)

父親所造四間樓房的背影

父親年過八旬之后,說起造屋之事,仍然感到十分自豪,并且鄭重地寫入家譜。我和他掰著指頭一起數(shù)了一下,當時村子里雖然也有好幾家在造新屋,但說到全面完工,他算是這一代人中最早的一個。這可是在1949年以來,家族中最早建成的四大間樓屋,怎么能不自豪吶!

但這時候,已經(jīng)是1979年了。之前一年,我離開家鄉(xiāng),上了大學;之后兩年,我哥哥娶了嫂子回家。

那時,農(nóng)村“聯(lián)產(chǎn)承包”已經(jīng)開始。而社會變化之快速,遠遠超出我父親的想象。不過十多年時間,建筑材料與造屋方式全然改變,鄉(xiāng)人已經(jīng)以三層樓房為目標,先富之家則加上西式尖塔屋頂,外觀飾以紅磚,構成新的時尚。我家的新屋轉(zhuǎn)眼即成舊宅,而且相形見絀矣!

村里的西式房子

到1990年代中期,我哥哥在舊屋東北側,修成一棟三層樓房,雖然那還只是一個框架,外墻尚是水泥,內(nèi)里更是空的,但讓我家也跟上了村里的步伐。再過得十余年,哥哥用城里的標準做了裝修,安裝了抽水馬桶與太陽能熱水器,由此也完成了他這一代人的任務。

只是此時村里人談論的,已經(jīng)變成哪家孩子在諸暨縣城買房了,更有誰家在省城杭州也買了房子。村子里的新屋都建得漂漂亮亮的,所有舊屋也都由政府出資粉刷一新,石子水泥路更是修到了家家戶戶的門口,但村里卻只剩下了老人與孩子,顯得空空蕩蕩的,分外寂靜與冷清。

我父親和母親最后都是在這棟由他們親手建造的房屋里,安詳?shù)仉x開了這個世界。這今日看來十分簡陋的房屋,承載著他們的喜怒哀樂,也濃縮著一個時代的印記。那過往的一切,時常閃現(xiàn)在我的眼前,提醒我應把它記錄下來,讓后來人能夠知道這一切,于是有了這篇文字。

——辛丑年二月初二,父親去世周年忌日,修訂于錢家山下村。

——————————

【回音壁】

王安祈(臺灣大學):黃老師的文章真有料,有史有據(jù)有情!

補一句,有章法,結構好。

鄭尚憲(廈門大學):看了,覺得很親切。我在福建仙游鄉(xiāng)下時曾蓋過全村最好的房子,1988年隔房堂兄多次求購,軟磨硬纏,最后我父母以17000元不很情愿地轉(zhuǎn)讓了。

周健(杭大同學):深有同感。那時的農(nóng)村建造房屋確是人生最大的事情。

我老家在五泄鎮(zhèn)十四都村,那里有諸多遠祖建造的大臺門,磚瓦和木結構的古建筑。我家老屋就在一個大臺門中,不幸被日寇飛機炸毀了一部分。后來祖上局部修復,土改時又分得一間。上世紀六十年代末,祖母又主持把一間平房翻建成二層樓房。我也參與過挖舊磚,撿卵石,擔溪沙之類的生活。但畢竟只是修修補補。

倒是我夫人參與了我岳父建房的全過程。岳父一生最驕人的成就,就是新建了一幢五間兩層樓房,當然也是灰沙墻,土木結構,樓板也是一年一年逐步鋪的。

你是與父母兄姐一起建的房子,因此在文中能把那個年代建房的整個過程每一環(huán)節(jié),甚至細節(jié)都寫得非常清楚,若非親力親為,是絕對辦不到的。你的文章,能勾起我們這代人的回憶和共鳴,也能令現(xiàn)在和未來的年輕人多少了解那個時代農(nóng)村和農(nóng)民有多艱辛。你的大作也是對你父母的紀念,相信他們會含笑九泉的。

許慶江(中華書局):在我內(nèi)心深處,農(nóng)村的印象,隨著時間流逝越久遠,卻越清晰的感覺,但也越來越感覺過濾了一些東西,仿佛回到了陶淵明的草屋八九間,雞鳴狗吠,炊煙裊裊,仿佛在那下潠田耕作過一樣。

我外祖父家,在我小時候印象中,就是純土坯房,繩牖瓦灶,房前有棵棗樹。我現(xiàn)在偶爾回鄉(xiāng),新農(nóng)村建設,一切都是新風貌,物已不是而人亦非矣。我們村,我早期印象中,很多房子是純土坯房,好一點的能蓋瓦,還有直接用稻草氈的。我見識過土坯的完整制作過程,土坯原料即是泥巴,必須要不斷踩踏,混入斬斷的稻草,制成方形的土磚晾曬干即可。

駱建平(高復班同學):《造屋記》看了兩遍,真的很好!非常真實,絲毫無虛構。非親歷者絕對寫不出這整個過程。

我在十七八歲時也與另外兩位堂兄一起造過三間平屋(每人一間),所以也全程參與過造屋這事,特別是打沙墻,自己直接參與。

我們楓橋人打沙墻,首先要在架好的墻水板內(nèi)下端平鋪一層斷磚,然后再倒入拌好的沙灰。這樣既能使新沙墻穩(wěn)定,還能節(jié)省些沙灰。所以在備料上還有挑著大畚箕到處撿斷磚舊磚這細節(jié)。不知你們是否如此。

黃仕忠:我們也是。但方整的磚塊是珍貴之物,一般要用在轉(zhuǎn)角之處,墻身上則盡量用石頭之類。

陳建華(廣州市人大):很感動人!我也有十三歲時幫表哥蓋泥磚房的經(jīng)歷。

王琳(杭大同學):寫得真好!都想去看看這間滿是親情和故事的舊房子了。

葉曉芳(杭大同學):我也建過房,知青點的房子是我們做小工的,大夏天汗滴磚上,“吱”一聲就不見了。沒有玻璃,用的塑料紙,走時都沒換。

張麗萍(中學校友):百味雜陳的農(nóng)村造屋紀實。

李舜華(廣州大學):好文章,好記憶。小時候看過姑父和表哥們蓋房子上梁,真是人生大事。后來常想,那時候很多父母用大半生在攢磚料木料,就為著給兒子蓋房打家具。一代又一代。我們家以前住的是祖?zhèn)鞯睦衔荩髞硎菃挝环址俊5鹤永锲鰝€雞舍,搭個柴房,也都是表哥來幫手的。每一次祖母都說:“還是伢子好,女子多了不抵用。”我姑母家四子一女,我們家三女一子,唯一的長房長孫,讓我奶奶護得十指不沾陽春水,一心只讀圣賢書。

杜文慶(杭大同學):《造屋記》秉承了黃同學一貫的文風,質(zhì)樸無華,寫實,寫細節(jié),寫自己熟悉的生活。主人公“我”及一家人的形象已然個個十分鮮明。作者發(fā)掘的材料足夠豐富,因而假如換種寫法,寫成小說,或許更感人。尤其是作為父親,執(zhí)著于造屋,積極準備為兩個兒子娶妻生子打造必要的硬件,最終在村里率先建成,一時風光無限。隨后隨著時代的進步,社會的發(fā)展,又慢慢變成“落后”,以及小兒子遠走高飛,而致辛苦構筑的婚房未能發(fā)揮其作用,令人忽喜忽憂,跌宕起伏,拍案叫絕。

岑寶康(杭大同學):讀《造屋記》,猶如翻閱往日春秋,重溫人間煙火。同是農(nóng)家子弟,舊話似曾相識。想起了河姆渡的干欄式房屋,雖然時差六七千年,但房屋的基本功用及性狀決定了它們所包裹的內(nèi)容的同一性:苦難和歡樂。

高伯齊(中山校友):文章娓娓道來,移步換景,如中國畫的散點透視,把人從地域、歷史帶入那個時代一家人的奮斗歷程和親情記憶。

我小時也見過我們村里人家楦磚窯的情形,我們渭南白水縣在關中北緣的黃土塬上,像陜北那樣的土窯并不多,除非是外來的窮戶,一般人家都是磚窯。我家的磚窯是1965年我爺爺兄弟分家時建的,那年我哥哥出生。后來想起來,我家那時建得相當闊氣,分內(nèi)外院,里院除兩孔大磚窯,兩邊還有廂房,窯門也講究,磚臺階下到外院。后來為給爺爺治病,還要養(yǎng)一幫孩子,加上早逝的姑姑留下的三四個小孩,先后有將近十個孩子,家里負擔特別重,就把兩邊的廂房拆掉賣了。父親去世前,非要重修家里,在原廂房的大概位置建了平房,又重修了大門,也許是在彌補心里缺憾吧。

黃樸民(中國人民大學):仕忠兄的文章,是歷史記憶與文化傳承的范例!

吳佩熏(臺灣大學):老師的散文言簡情深。

曾慶蘭(學生):父愛如山,一屋一瓦都是責任,都是奉獻!

沈珍妮(學生):以造屋見世情倫理,亦見時代變遷。如今人人“鱗鱗居大廈”,可能很難體會親力建造自己家園的驕傲了。不過文中種種細節(jié)與技術都詳細確切,已恍如親歷了一番。

陳艷林(學生):字里行間的艱辛,不難體會。隨著時代的更迭,造屋的材料和方式都有改變,特殊時代的特殊造屋過程,以及穿插其中的人物命運,讀來不免覺得百感交集。

從文章中也讀到爺爺?shù)暮芏喙适拢钊烁袆佑謿J佩。

蔣思婷(學生):有好多我不曾知道的東西,還蠻神奇的。寫回憶者往往會陷入回憶,老師減少自己的視角,反而把讀者拉入了那個年代。作者的筆就是攝像機和剪輯軟件。

黃仕忠:是的。我在寫作中,盡量減少從我角度的敘述與評論,主要用人物、故事、畫面來展示。一般人寫回憶,都在寫事,但我則也在努力寫那個時代,寫我的父親母親。因為我把我也作為那個時代、那個年齡的一個角色。所以,這里既有人物的內(nèi)視角,也有今日的外視角。

如果只用外視角,很遠的距離去說,便只有模糊的印象;用內(nèi)視角,等于從近距離拍特寫。從不同的角度去敘述,就像拍電影一樣,多個機位。所以,鏡頭語言,這個詞最近我用得比較多。

周紅霞(學生):《造屋記》:讀完眼角微微濕潤,明明沒有煽情的話語,但心里就是酸酸脹脹的。老師的父親和母親能夠在這棟他們親手建造的房屋里安詳離世,也是在人生落幕的時刻擁有了一個頗為圓滿的結局吧。

現(xiàn)在才知道原來那個時候大家是這樣造房子的。從改造荒灘開始,一家六口人數(shù)年的付出,一點一點地打磨,才有了四大間結結實實的樓屋。這種一家人齊心協(xié)力,努力朝著一個目標奮斗的感覺好好啊。

周其奎(中學校友):起屋,越加辛苦。我也起兩次房子,第一次是1979年剝(磊)石坎,我們到櫟溪挖沙泥,到陶家買石灰,有錢造一點,沒錢就停工,椽子、門槍都是偷的,一直到1983年才結頂。第二次,2001年買地:2002年動工,2003年造好,2004年正月二十住進去。第二次造房比較輕松,都叫的小工來做。

趙國瑛(中學校友):隨筆高手,能從一事一地演繹出有血有肉的動人故事。

羊紅(上海師大):細細讀來,如見其人,如臨其境。讀完之后,深感老一輩人創(chuàng)業(yè)艱難。目及當下,深覺肩上責任殊重。

王芊(中山大學):造屋筑墻的過程居然了解得如此細致入微,非親歷者不能為;而多年之后,下筆之時居然依舊如在目前,如數(shù)家珍,可見記憶之深,情感之切。讀來有東坡《秧馬歌》之味。前半篇的點狀描摹與后半篇時代變化的線狀敘述形成強烈對比,飛速快進的時間線讓人幾欲落淚。蹉跎的青春歲月里,唯有家人的親情,同學的友愛是支撐渡過黑暗的光,以及日后回憶里苦澀中的甘甜。

黃麗群(麗水學院):農(nóng)村蓋屋都是全村互幫互助的。我們那一般壘的黃泥墻,泥土從山上用板車拉來,再用篩子篩一遍,把石子和大粒沙子篩出倒掉。剩下細軟、糯滑的黃泥壘墻,用的方法就是您描述的。我小時候住的大屋,泥墻青瓦,有三層樓,農(nóng)村難得看到有三層樓高的泥木結構的房子。聽老人說,泥墻是用黃泥加稻草以及糯米按一定比例攪拌筑的,十分牢固。柱子特別大,我們?nèi)齻€娃娃張開雙臂都圍不過來,雕梁畫柱,柱墩都雕著精美的圖案。大門更是氣派,匾額上有薩鎮(zhèn)冰書寫的“三讓世家”幾個大字。

當時不用工錢結算,好像是記幾個工,等他家需要幫工的時候去還工即可。有個別人家貪小便宜,人家正勞力給他干活的工,用半大孩子(十五六歲)去還工。雖然,十五六歲孩子干的活不比大人少。因為這樣被說閑話的事也是有的呢!

張麗萍(中學校友):我們村子很窮,那時很多人家住的都是泥墻草廠,如果有人家能造起幾間沙泥拌石灰打墻的瓦房,那是很牛的事情,以至媒婆做媒時往往會這樣說:“小官寧條件蠻好個,三間沙墻瓦屋,窗門也開得蠻蠻大個,蠻蠻亮個。”

劉勇強(北京大學):一屋恩澤長,何止兩萬歲。

呂一民(浙江大學):高產(chǎn)高質(zhì),越寫越好!佩服!

華瑋(香港中文大學):終于等到第二篇了!看您的文章是個學習的過程,地域文化、歷史以及生活經(jīng)驗都是我以前不熟悉的。很佩服您文章的整體結構和細節(jié)描寫。

胡曉真(中研院文哲所):我發(fā)現(xiàn)寫好文章,得有先天的條件,觀察細,記性好,這才能選擇好用的細節(jié)作為搭建好房子的建材呢! 太佩服了!

卜鍵(國家清史辦):老弟好文章,更好的是記憶,比記憶還要好的是綿長的孝思……吾等父母之艱辛,真不忍懷想!

張宏生(香港浸會大學):細致生動,這種生活史若不記錄下來,后人不可能知道了。

賀仲明(暨南大學):讀黃老師散文,既是長知識,更是品味人生。怡情與審美融入一體!讀完之二,靜待之三,更待拜讀全書!

袁毓林(澳門大學):夢回舊時淳樸鄉(xiāng)野,感慨今日奢華鬧市;積肥種田插秧割稻,養(yǎng)豬造屋娶親生娃;還是考學進城為妙,儼然嶺南曲學大家———

黃靈庚(浙江師大):不親事勞作,焉得如此詳細?一個時代記憶,甚佳。有無居室,婚姻必須,今日娶婦,也是首問:有房否?時代已變,條件沒變。

吳振武(吉林大學):從前下鄉(xiāng)勞動,也見識過松江農(nóng)民造房子,儀式感很強,貌似一生努力,就是給兒女們每人造一間屋……

能不能娶到兒媳婦,和嫁出去,你控制不了,但為他們造房子,是可以自己通過努力掌控的,所以這成為那時每個家長的中國夢哈。

改革開放后,有一次問家在江南農(nóng)村的朋友,家里現(xiàn)在造房子還熱鬧嗎?他答:現(xiàn)在條件好多了,一律二層三層+茶色玻璃。

吳義雄(中山大學):讀完。很好的文字。看來浙江貴鄉(xiāng)總體上還是比安徽吾鄉(xiāng)好多了。

我記憶最深的是“蓋屋”,即每年秋天用新的稻草替換在雨水浸泡下早已變成深灰色的舊稻草。

七十年代我家也是率先扒掉草房,蓋了個“黑六間”,用的是“大瓦”,家里人頗為自豪了一陣子。

但我們那里出現(xiàn)樓房是九十年代以后的事情了,比貴鄉(xiāng)還是落后十年以上。

大體相同的回憶,謝謝吾兄用清麗的文字記載。

曹家齊(中山大學):造屋,北方也叫蓋屋,是鄉(xiāng)間生活最重要的事了,風俗人心,南北無異。如今草房已基本消失了!雖換成磚墻瓦舍,風俗人心,卻是仍舊。

去年寒假,途經(jīng)皖北,所觀有感,題為《新農(nóng)村》:

草舍柴扉去,

磚墻瓦墅新。

層高攀比富,

院闊競欺鄰。

耕地連年少,

村途逐戶深。

從來逢世異,

不變是人心。

二〇二二年一月二十四日。

沈瀾(杭大同學):一篇文章把鄉(xiāng)村歷史、現(xiàn)實、社會、民風、民俗等都寫透了,太難得了。

住房的困境確實長時間折磨過人,記憶太深刻,也能理解為什么國人對購房那么熱衷了。

我外婆四個兒子,都住在不大的祖屋里,兄弟妯娌矛盾不斷,總是吵吵鬧鬧,現(xiàn)在想來,基本上都是因為房子不夠住,分房沒法絕對公平。

黃仕忠:是的。空間不足!——因為給你向外拓展的空間基本上沒有!我很多次想,如果我們的父輩有各自的施展空間,妯娌之間的沖突,至少不會因這么點小事而發(fā)生。

金紅(杭大同學):原來“砌墻”是家傳,應是“可經(jīng)受百年風雨而不壞”、“又以我家保存最為完整”。真實樸素的記敘中見到了當時農(nóng)民關于家園的夢想與現(xiàn)實。謝謝分享。

黃仕忠:可惜難言的隱痛,是為蓋后面的兩間新屋,很差錢,父親只好把老宅里那一間屋賣給了他弟弟。所以祖宅臺門已經(jīng)與我家無關了。

朱曉蘋(杭大同學):我從小的夢想就是建造一所自己設計的住宅,想像住在自己設計的屋子里有多么的愜意又浪漫。1977年恢復高考,因離校已近5年,物理一時趕不上,求其次選擇考美術,誰知是年美術精英人才壓頂,只能落荒而逃。不得已來年再求其次考文科,雖上了大學,卻從此設計建房夢碎。不惑年之后,方知即便當年可以考上建筑設計專業(yè),或設計出多種風格迥異的漂亮建筑,但你永遠也只能住在別人設計的房子里。

黃仕忠:那時候你們有看得到的未來可供選擇,我們只在眼前一條路上往前走。避免了選擇的煩惱,回頭看,恍然發(fā)現(xiàn)剛走過了一條鋼絲橋。

金延峰(杭大系友):造屋,以前在農(nóng)村真是一件大事,我下鄉(xiāng)之地,就有個順口溜:造房子、娶娘子、生兒子、當老子……一代代循環(huán)往復。

孫玫(臺灣“中央”大學):我家也曾造。1969年父親作為下放干部到了高郵農(nóng)村。母親不放心父親一人下鄉(xiāng),堅決要求一同下放。因當時缺中學教師,上方不批準,一再爭取后才獲準,于是父母,還有為成年的我和兩位妹妹便一起到廣闊天地煉紅心了。

按照當時的規(guī)定,政府有專款由生產(chǎn)隊為下放干部蓋房。我們家的房子是一直拖到1972年才蓋的,在此之前我早已進了揚州京劇院翻跟頭,沖州撞府跑碼頭了。父親也已被原來的機關“借調(diào)”回去使用。蓋房時,主要是我母親張羅。由于我們家和生產(chǎn)隊以及眾鄉(xiāng)親關系很好,所以整個過程很順利。

只是正在蓋房時,木匠師傅突然因鄰隊的人家辦喪事,被叫去打棺材。我母親說真是晦氣,但鄉(xiāng)親們卻說這是難得的好運,將來要發(fā)財?shù)摹_€有,上樑的時候風向陡然轉(zhuǎn)變,又有鄉(xiāng)親說,不得了,你們家將來要如何如何。

當時我們都發(fā)笑不相信。誰知打倒四人幫(今天恰好是十月六日!)我兄妹三人接連靠上重點大學。

在下南京大學中文系七七級,大妹南京大學物理系七九級,小妹南京醫(yī)學院八一級。

也就十年的光景吧,小到我們家,大到整個國家都發(fā)生了以前想都不敢想的巨大變化!欣欣向榮,充滿希望!

至于我連見都沒見過的我們家那座房屋,也早已留給了當時的生產(chǎn)隊。

何橋(高考同學):寫出活生生的農(nóng)村版基建史,那風俗至今在廣袤的鄉(xiāng)村連綿不絕。13歲就在施工一線挑大梁,不簡單!石頭懸空欲下,好驚險………只可惜,如此生動鮮活的傳統(tǒng)教育教材,在吾輩在當下沒有太多用武之地。喜也?悲也?非得作答,那得去討教黑格爾了。

魏崇新(北京外國語大學):艱苦的年代,居大不易,所謂居而有其家,必先造屋,貧富差距,觀其屋可知。黃兄娓道昔日造屋之艱辛,之悲歡,自擇地勢、聚材料,至打地基、筑墻體、構屋梁,一一道來,巨細不遺,真好記憶也!紀實樸素,而情感寓焉。可補正史之缺,留民俗之影。

云亮(中大同門):自耕農(nóng)時代的房地產(chǎn)業(yè),每個老百姓都必須活成“全能冠軍”。有此能耐和閱歷,城市里,校園中,多少麻煩事,易如反掌!

史小軍(暨南大學):我們這個年紀,都有了父輩造屋蓋房的經(jīng)歷。兄之文章勾起回憶:祖父三間房留給我伯父和父親兄弟倆,父親只得一間,上樓儲糧和住宿多有不便,86年我父親蓋五間瓦房亦是自豪,前后過程我至今記憶猶新。向仁兄學習,得空記錄下來,可是沒有如此干練簡潔之文筆。

徐永明(浙江大學):在農(nóng)村長大,看到過如何造泥土房,也看到過如何造村里的大會堂。后來我父親因知青返城,到了縣里的建筑公司做機修,我也看到了預制板澆灌的整個流程。故文中所寫,還是有體會的。現(xiàn)在的年輕人恐怕沒有感覺了。現(xiàn)在造房越來越智能化。

父母一代真是不容易,造房是一生中的大事。現(xiàn)在是,造房容易,年輕人買房難。

李舜華(廣州大學):造屋娶新媳,所謂筑巢引鳳,看來自古以來不論貧富皆然。無他,娶新媳入門,綿延子嗣,子嗣隨父姓,所以綿延百代;若是入贅,則女方造屋、男子入門,子隨母姓,同此綿延。婚后女子一應勞作,即便不侍翁姑,只為小家,為兒女,也不過為男方家族綿延;而男方婚前必以(重)金聘,所謂彩禮、聘禮,殆酬女方二十年養(yǎng)育之勞。看來舊時女性有家族相護,地位其實高于今日。

徐禮松(徐門師弟):大家筆觸,娓娓道來。農(nóng)居做法規(guī)制,一一道來分毫不差。其中工序訣竅。非親歷者,絕無可能。看似散文實為紀錄片,看似建屋。實為一段歷史。讓人感慨良多。

周慧(中山大學):認真拜讀了,對于鄉(xiāng)村的屋宅建造,長了不少見識,比如屋頂?shù)静莸膬煞N搭法、制坯的方法、臺門的意義,漫長、瑣碎、繁雜、費心費力費時日的造屋程序(打地基、筑沙墻、加梁、鋪瓦)……這些經(jīng)歷對于我或者大多數(shù)讀者而言,都是陌生而新奇的。

中國人對于房屋和房產(chǎn),有太多的執(zhí)念,以至于成了很多人一生的信念和壓力。或許是家的觀念深深烙印在我們的骨子里了,畢竟“居室乃是休養(yǎng)之所本”,無論在哪里生存,先有屋宅,方能成家。

房子不僅給人以安全感和穩(wěn)定感,更給了我們成就感和幸福感,而自己造屋的經(jīng)歷,雖然無比艱辛,卻也彌足珍貴。正如您所言,造屋,承載著父輩們的喜怒哀樂,也濃縮著一個時代的印記。

高利華(紹興文理學院):老家在府山腳下孫府臺門,明朝青磚房,其中一間“文革”時期被臺風刮倒成了廢墟,父親在我上大學的那年夏天親自設計并指揮親友重建,讀您的文章,感覺特別親切!

黃義樞(浙江傳媒學院):不用粘合劑了,一土一石都粘滿汗水。

我也建過屋。小時候,宅基地已經(jīng)圍了四面圍墻,全版筑,但后來財力不足,等到我讀高二時,才動工完屋。但那時候已經(jīng)不興版筑,改為砌磚。已有的土墻拆之可惜,所以那個時候全村流行土墻加磚墻的結構。那時我干的活是真正的搬磚。和我們80后一代一樣,建的也是過渡產(chǎn)品,后來就全是鋼筋混凝土了。

顧克勇(浙江理工大學):造房描寫細致入微,只有親歷勞作者才能寫出;敘述似為客觀,但筆端飽蘸深情,讀者為之動容。造房不易,實為家族或下層農(nóng)家苦難生活史。

涂秀虹(福建師大):開頭章法大氣,我邊看邊琢磨著自己寫不出來。接著寫自己造屋,如此細致內(nèi)行,非自身經(jīng)歷,亦不能為。想起所謂辭章考證義理,果真言辭簡潔流暢,考據(jù)可比天工開物,質(zhì)樸的生活記錄中有義理在焉。

黃仕忠:其實,我自己也剛剛重新讀過一遍。想著“起承轉(zhuǎn)合”以及某些話里的“懸念”,或許正是戲劇式場景的轉(zhuǎn)換?那么,也許與我從事的戲曲研究專業(yè)有關了。說到底,仍是講故事,如何用一條線串起來。

斯孝林(重慶友人):又勾憶童年回憶。我們家三兄弟,小時候父母修了三間大瓦房,考上大學后我說老家房屋不要,送給大哥了。改革開放前,農(nóng)村大都比較貧困,但鄉(xiāng)下特別是家里男孩多的人家,人均一間是標配,父母再苦再累都要去努力完成造屋,否則孩子的婚事難料。

周育德(杭大系友):我在杭大讀書時,莫干山路對面是一個池塘,有幾棟很大的茅草屋。屋主人蒔弄著幾片農(nóng)田。春天油菜花燦爛。夏秋防臺風時,我們幫助老鄉(xiāng)用粗大的繩子搭在屋頂上,兩頭墜上大石頭。

莫曉春(中大系友):師兄的文章讀來總是意味深長,尋常造屋事,濃縮時代印記。

王賀(上海師大):黃老師好文,仿佛學會如何造屋了。

宋莉華(上海師大):房即是家,建房、修房、買房,任何時候都是大事。

陳文新(武漢大學):房地產(chǎn)一直都是壓艙石。

紀德君(廣州大學):又一篇土色土香、娓娓道來的鄉(xiāng)土記!

鮑震培(南開大學):“安得廣廈千萬間”啊!本人經(jīng)歷了76年唐山大地震后臨建造屋和農(nóng)村80年代結婚蓋房之難,不敢回憶了。

張慕華(中山大學):這今日看來十分簡陋的房屋,承載著他們的喜怒哀樂,也濃縮著一個時代的印記。

高列過(華南農(nóng)大):黃老師的文章,敘事平靜,但頗有于無聲處聽驚雷之效,世事風貌,人間百態(tài),生活不易,小民悲歡……從筆尖緩緩流出,潤人心田。

劉娟(湖南工商大學):好詳細的記錄,好生動的過往!幾十年前的事,歷歷在目,很能勾起人的回憶。

我雖然沒有親自參與過,不過幾乎可以肯定湖南常德鄉(xiāng)下在70年代能建上磚瓦平房的人家已經(jīng)算不錯了。我聽我父親說當年為了建房,他和他表哥一起跑很遠到石門縣山里去買樹,運回家的過程無比艱難,可是怎么建房他卻沒怎么說過,其中艱辛,從您的文章就可以知曉了。

黃俊(福建龍巖學院):建屋的細節(jié)在簡潔的筆觸下完整道出,非親歷者不能完成,如再讀《夢溪筆談》。同時,也讓未曾經(jīng)歷過蓋屋年代的我,感受到那個年代的艱辛。

我們老家(閩西客家)蓋的是土樓,家族的祖宅在清同治年間完工,耗時26年。讀了您的文章,我對房屋的建成的過程有了更直觀的感受。結尾感人至深。

回憶舊屋也讓我很有共鳴。我們對于少時生活過的地方都會有深厚的情感,于我而言,它承載了美好的童年回憶,是心中的桃源;于您而言,相信更是與父母生活片段的重要回憶和情感寄托。結尾悠然之筆,令人感慨!

李穎瑜(香港中文大學-深圳):老師的筆觸克制而深情。這座飽含父親一生心血的樓屋,從不同角度被賦予了生命。一方面,它承載了幾代人的生命,也為父親的一生畫上句號。另一方面,造屋過程中的一磚一瓦,又與親手造屋之人的生命溫度和記憶融為一體。而這座樓屋從無到有,拔地而起,從家族榮耀到相形見絀,從風光無限到冷清寥落,老宅也走過了自己動人的一生。

陸韻(學生):第一次知道建屋的過程!“安”字正是家中有女,可見造屋、娶妻對于宗族延續(xù)繁盛的重要性。從“文革”時期到九零年代,鄉(xiāng)人造屋、買屋觀念的變化,反映出中國的經(jīng)濟發(fā)展、對外交流(比如小洋樓式)和城市化進程。

我們祖輩是地主,鄉(xiāng)下曾有數(shù)幢民國時的青磚小樓,結構很精巧,外墻是長卷的彩繪雕花圖。聽老人提起,他們建屋時也很艱難,光從水路運木材就耗時良久(當然后面斗地主,很多房子都被分給鄉(xiāng)鄰)。

舊時代親力親為造屋的艱辛,是生來住商品房的我們難以體會的。不過新時代買樓的壓力,也許不遜于從前造屋。

張奕琳(中山大學):老師您將不同類型樓屋的建造材料、工序考證得十分完備,從中可見時代之變遷,但也能讀到有很多東西是一脈相承的。家,居也,有房子才有家,房子是一家之大事,從古到今都是如此。

又如開篇鄰翁事,就是那個年代的啃老族呀,相比之下,更可見爺爺立志建屋志氣的可貴。

宋睿(學生):造屋大事,事無巨細,悉記于筆端,即使想象力有限,也能體會到一家人當時生活的艱辛不易。母親取物時跌倒,后留舊傷一事,讀來心痛,不能言語。

老人一輩子過得含辛茹苦,卻從來不肯向兒女講述,“俟其自然痊愈”,而終成頑疾。想來歲月也是偏心,只青睞年輕人,不體恤老人,留下太多無法彌補的遺憾。

過去造屋為大事,而如今買房成年輕人奮斗一生的目標。時代變遷,底色依舊,有些東西好像變了,又好像沒變。

中秋節(jié)陪父親回老家宋氏過洞,只見寥落破敗,荒草叢生,百年老屋生于黃泥,終歸于黃泥,令人嘆惋。我們推門而入,原來的老屋已辟成“果廊”,種滿了梨樹,碩果累累,一院繁榮。

瑪麗亞(學生):每次讀都有新的感受和體會,學生未曾參與過舊時建房,感受到了建房的成就感:一木一瓦一磚都由自己與家人合力搭建構造的感覺,且原來曾經(jīng)的房屋建設與如今大相徑庭呢。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司