- +1

觀點(diǎn)|北大藝術(shù)學(xué)國(guó)際博士生論壇:藝術(shù)史的視野與學(xué)人態(tài)度

為期三天的“北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)國(guó)際博士生學(xué)術(shù)論壇”前不久在北京大學(xué)舉辦。這是北大藝術(shù)學(xué)院首次在藝術(shù)學(xué)門類下將四個(gè)分論壇合為一體進(jìn)行,即藝術(shù)理論、藝術(shù)史、電影、文化產(chǎn)業(yè),總的主題是“一元與多元”。其中藝術(shù)史分論壇自2010年至今已經(jīng)連續(xù)舉辦了九屆,今年的主題是“藝術(shù)史的世界視野與中國(guó)立場(chǎng)”,來自世界18所大學(xué)的博士生參加了論壇。

會(huì)議最后一天,北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)院李凇教授進(jìn)行了會(huì)議總結(jié)。他從藝術(shù)史、畫論、方法論三個(gè)方面對(duì)對(duì)具體的報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了點(diǎn)評(píng),他認(rèn)為,當(dāng)下的年輕學(xué)人既要做隱形的學(xué)人,尊重所研究的對(duì)象和歷史本身,也要適度現(xiàn)形,展示自己的睿智和與眾不同之處。

“澎湃新聞·藝術(shù)評(píng)論”(www.kxwhcb.com)特選刊部分點(diǎn)評(píng)。

9月1日上午:研究者的隱形與現(xiàn)形

我們的藝術(shù)史博士生論壇已經(jīng)開了兩天半了,我一直在場(chǎng),每位同學(xué)的發(fā)言以及老師們的點(diǎn)評(píng),我都認(rèn)真學(xué)習(xí),努力領(lǐng)會(huì)。我覺得大家的發(fā)言是多年的積累,干貨很多。首先,提交論文給我們的會(huì)議是有競(jìng)爭(zhēng)的,入選進(jìn)來的論文不到一半,我相信同學(xué)們會(huì)拿出自己最好的水平。有的同學(xué)拿的是自己碩士階段的成果,還有些同學(xué)本科就開始作相關(guān)題目了。對(duì)我們舉辦方與主持者來說是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。教授也不是什么都懂,肯定還是有很多不熟悉的東西,我邊聽邊想,并且學(xué)習(xí)到了一些新的知識(shí)、新的理論、新的觀看問題的角度。同時(shí)我也在想,如果我要談同學(xué)們講到的某個(gè)問題的時(shí)候,會(huì)以什么樣的角度來看?哪些方面比較有意思?

二十四位同學(xué)的發(fā)言整體來看都很好,質(zhì)量很高。但我有點(diǎn)不太同意剛才韋昊昱同學(xué)的觀點(diǎn):對(duì)民國(guó)時(shí)期(1912-1949)學(xué)術(shù)水平與大師的崇拜。我想,民國(guó)時(shí)期沒有任何一個(gè)大學(xué)能夠開這樣一個(gè)藝術(shù)史的討論會(huì),全部是青年人參加,還能夠達(dá)到這樣的廣度與深度。我們現(xiàn)在來看,有些民國(guó)的大師是被包裝過的,或是我們想象的。

不是說民國(guó)時(shí)期的研究就沒有意義,他們和我們的處境不同,他們是在一片荒蕪的沙地上開荒,構(gòu)想房子的建造。而我們是在大廈的基礎(chǔ)上,對(duì)房子進(jìn)行改裝,所以我們面對(duì)的環(huán)境不一樣。當(dāng)然不同學(xué)科之間也不一樣,歷史、哲學(xué)、儒學(xué)方面,民國(guó)時(shí)期的研究水平是很高的,但是我對(duì)目前整體的水平還是很樂觀的。我看到大家的發(fā)言,有一個(gè)特點(diǎn),都是很重視學(xué)術(shù)史的梳理,這就是“接著說”。當(dāng)然,有可能是順著前人的思路,就像“爬高山”,把問題推向深入。也有可能是“拐個(gè)彎”,從另一個(gè)角度創(chuàng)新的思維想問題。實(shí)際上沒有那么多的新題目,我們每個(gè)人的研究可能相對(duì)來說,都是增加那么一點(diǎn)新意而已。

昨天張敢教授說,他讀博士的時(shí)候請(qǐng)教他的導(dǎo)師邵大箴先生,能不能找到空白的領(lǐng)域來做研究,邵先生肯定地說,“哪兒都是空白”。我很欣賞這句話,這不僅僅是針對(duì)中國(guó)的西方藝術(shù)史研究。當(dāng)然,中國(guó)的西方藝術(shù)史研究確實(shí)空白很多,從滕固開始我們就處于“學(xué)生”的階段,比如西方開文藝復(fù)興的會(huì),基本不考慮中國(guó)人。去年六月初我去法國(guó)楓丹白露,碰巧遇到法國(guó)和美國(guó)藝術(shù)史學(xué)會(huì)聯(lián)合召開的一個(gè)年會(huì),主要討論從古典到20世紀(jì)的西方藝術(shù),規(guī)模很大。我看到會(huì)議手冊(cè)里幾百人參會(huì)發(fā)言,但是很難在發(fā)言名單里找到一個(gè)中國(guó)人。我們真的還是需要努力,我們想要進(jìn)入他們的話語體系中,還有很長(zhǎng)的路要走,近一個(gè)世紀(jì)以來,我們還是處于學(xué)習(xí)介紹的階段。

而中國(guó)藝術(shù)史研究,一直還是傾向于實(shí)證性的研究。研究某一人物、某一作品。我們總是把研究者放在一個(gè)很謙卑的地位,不會(huì)說“作者死了”。我們?cè)谔綄v史的原意和本真的面貌,探尋藝術(shù)家的想法、藝術(shù)作品本身蘊(yùn)涵了什么問題,而不是把我們自己的認(rèn)識(shí)疊加上去,不是以藝術(shù)史的材料構(gòu)建自己的理論體系,以凸顯自己為目的。我常常對(duì)搞電影研究的學(xué)者自豪地說,我們關(guān)心的是五千年的事,是人類文化的整體,而不是當(dāng)前文化的潮流、浪潮上的水珠,我們關(guān)注的是大海、是森林,是整個(gè)生態(tài)。而研究者是謙卑和隱形的。

實(shí)際上,作為中國(guó)藝術(shù)史研究者,我們要做的事情很明確,我們并不迷茫,是很清楚的。不管是古典的方式,比如德國(guó)、法國(guó)的方式,當(dāng)然,這種方式可能在西方不吃香了,現(xiàn)在推崇的是美國(guó)的方式。我覺得很可惜,歐洲的方式被冷落了,遮蔽了,非常非常可惜。當(dāng)然還有日本的方式,我們這次來了不少去日本的留學(xué)生以及日本的同學(xué),談的都很好。我覺得中國(guó)和日本在文化的傳統(tǒng)上,確實(shí)有很多相似性。雖然日本明治維新以來,很多學(xué)術(shù)是以美國(guó)為標(biāo)準(zhǔn)的,但是他們藝術(shù)史的研究,還是堅(jiān)持了傳統(tǒng)。日本有很多藝術(shù)史研究的大師,我也常常讀他們的文章,我感覺他們的研究和我們的很親近。

顯然這是兩種不同的思路,近代美國(guó)的研究強(qiáng)調(diào)理論性,強(qiáng)調(diào)研究者理論的建構(gòu),中國(guó)傳統(tǒng)則強(qiáng)調(diào)對(duì)材料的認(rèn)識(shí),所以我們就看到巫鴻先生的文章和孫機(jī)先生的文章針鋒相對(duì),談?wù)摰姆浅2灰粯印S幸淮挝坐櫹壬臀艺f,中國(guó)的材料很好,但這不是“我們的東西”,是古人的東西,我們要建立起自己的東西。所以我常常在想,這就是立場(chǎng)的問題。我們是歷史文化的研究者,還是新理論的建立者?在美國(guó),許多學(xué)者都是想建立一個(gè)理論范疇,美術(shù)史的材料是手上的磚瓦,目的是建構(gòu)一座座理論大廈。這些個(gè)范疇很可能會(huì)使我們耳目一新,使我們對(duì)人類的文化、藝術(shù)有新的認(rèn)識(shí)。我們現(xiàn)在中國(guó)藝術(shù)的理論研究,還停留在“氣韻生動(dòng)”的階段,也就是停留在5世紀(jì)、6世紀(jì)。解釋藝術(shù),當(dāng)然不能說這些概念過時(shí)了,但是這么多年來,我們是不是該有一些新的認(rèn)識(shí)、可以建立一些新的范式來進(jìn)行對(duì)古代藝術(shù)的研究?我們現(xiàn)在還是重視材料,這件作品是唐代的、還是宋代的,是明代的、還是清代的,是米芾的還是不是米芾的。確實(shí),這是我們研究的基礎(chǔ),也是博物館收藏的基礎(chǔ),是花一百萬還是一個(gè)億去買藏品的前提。我們需要把材料看清楚。但是對(duì)待比較清楚的材料,是不是可以建立起一些新的概念?大家對(duì)西方的理論很熟悉,在中國(guó)藝術(shù)史界活躍著一些人,相當(dāng)于介紹西方藝術(shù)研究理論的“情報(bào)科科長(zhǎng)”,介紹西方人在做什么、有什么新理論。得益于這些工作,所以中國(guó)的學(xué)生,對(duì)西方比較熟悉。反過來,西方對(duì)中國(guó)文化很熟悉嗎?我舉個(gè)例子,二十多年前我問某個(gè)美國(guó)著名學(xué)者,是研究中國(guó)繪畫史的大佬,我遲疑地問他能把中國(guó)畫上的題跋讀下來嗎?他坦誠(chéng)地說,我有中國(guó)的學(xué)生啊。也就是中國(guó)學(xué)生在幫他看,他對(duì)中國(guó)的書法、印章不熟悉。所以也導(dǎo)致了他晚年的有一個(gè)觀點(diǎn),他認(rèn)為中國(guó)的書和畫,完全是兩種東西,怎么能放到一起去展出呢?顯然他對(duì)中國(guó)文化比較隔膜,不斷受到詬病。中國(guó)畫其實(shí)不是油畫意義上的“畫”。這與我們對(duì)西方人的宣傳、推薦介紹的很不夠有關(guān),早從100年前,西方人開始翻譯中國(guó)畫論,他們就開始努力理解“氣韻”、“自然”、“神”等等概念,但是這些概念現(xiàn)在已經(jīng)消解在西方語言的概念之中。相反,日本語言的有些概念站住了腳跟,以音譯的方式站住了,但是中國(guó)的概念沒有站住腳跟。你和西方學(xué)者談“氣韻”,他一定不好理解。另一方面,文化話語權(quán)與經(jīng)濟(jì)、軍事的強(qiáng)弱有關(guān)系。二次大戰(zhàn)后,歐洲大陸轉(zhuǎn)向美國(guó),中國(guó)改革開放后也是這樣,就是因?yàn)槊绹?guó)是世界一流大國(guó),形成了一種文化的強(qiáng)勢(shì)話語。

剛才蘇典娜同學(xué)的發(fā)言很有意思,以前我們的討論會(huì)不太關(guān)注當(dāng)代藝術(shù)的問題,她的發(fā)言是1993年美國(guó)媒體對(duì)中國(guó)前衛(wèi)藝術(shù)家方立鈞作品的誤讀:一個(gè)打呵欠的面孔如何被標(biāo)榜為“怒吼”,她還去美國(guó)進(jìn)行了采訪。我聯(lián)想到前段時(shí)間看到的一個(gè)材料,波洛克成名以后,和自己的經(jīng)紀(jì)人大吵,經(jīng)紀(jì)人要求他必須按照慣常的方式作畫,即拿著管子在地上滴撒的方式作畫,波洛克憤慨地反問經(jīng)紀(jì)人說,你真認(rèn)為這種東西是藝術(shù)嗎?如果我能把一只手畫的像一只手,我還會(huì)這么做嗎?我想藝術(shù)家技術(shù)的原因是否沒有被充分重視?藝術(shù)家不是無所不能的人。美國(guó)50年代標(biāo)榜自己是自由世界的領(lǐng)袖,所以這種自由和波洛克的藝術(shù)風(fēng)格非常貼切,波洛克就這樣成為美國(guó)藝術(shù)的代表。89年的政治風(fēng)波,導(dǎo)致了中國(guó)與美國(guó)甚至整個(gè)西方世界的對(duì)立。美國(guó)對(duì)中國(guó)的敵對(duì)加劇,不斷預(yù)言中國(guó)政體即將崩潰。你們這個(gè)年齡段,不是親歷者,可能就不能意識(shí)到意識(shí)形態(tài)問題的重要性。這些90年代初期的“北漂”藝術(shù)家,作品多是賣給外國(guó)人,這是普遍的事實(shí)。里面有兩個(gè)因素,是政治、經(jīng)濟(jì)這兩個(gè)重要的因素的產(chǎn)物。其它還有沒有?我可以套用波洛克的話假借作者的口氣反問道:“如果我能夠把打哈欠的無聊神情畫得十分準(zhǔn)確,你們還會(huì)說是怒吼嗎?”藝術(shù)是個(gè)人行為,還是社會(huì)行為?我們解讀藝術(shù),是解讀藝術(shù)家、還是把它當(dāng)作社會(huì)的一個(gè)符號(hào)來解讀?我們解讀藝術(shù)的目的,是還原藝術(shù)家的真相,還是推廣我自己的一種認(rèn)識(shí)和主張?我想,這些問題我們需要分清楚。我覺得contemporary art 在翻譯過來的時(shí)候,就造成了一個(gè)極大的誤區(qū)。前年有個(gè)教授很驕傲的說,我們每年當(dāng)代藝術(shù)的展覽就有幾十個(gè),你看我們的contemporary art是多么興旺發(fā)達(dá)。可是我想反過來想想,每年不屬于這種“當(dāng)代藝術(shù)”的展覽有多少?答案是有成千上萬。中國(guó)能稱之為artist的人有多少?每個(gè)省美術(shù)家協(xié)會(huì)的會(huì)員,大約有三千到五千人。三十個(gè)省,加起來超過十萬人,這十萬人都認(rèn)為自己是藝術(shù)家。但是做“當(dāng)代藝術(shù)”的,能有多少?我想不到一千。就是中國(guó)藝術(shù)家的萬分之一,但總有人把它們當(dāng)作了中國(guó)“當(dāng)代”藝術(shù)的整體。我還是同意叫他們“前衛(wèi)藝術(shù)”,他們就是一個(gè)流派,一種主張,是西方contemporary art在中國(guó)的一種投射。但不是整個(gè)中國(guó)“當(dāng)代的”藝術(shù)。那么整個(gè)中國(guó)的藝術(shù)生態(tài)是什么樣的呢?我們可能需要考慮到這十萬藝術(shù)家的生存狀態(tài)。這樣才是中國(guó)的藝術(shù)森林,而不是某一棵樹。真正的“當(dāng)代”藝術(shù)是一片森林,而不是某一棵樹。所以從這點(diǎn)上講,我懷疑語言的翻譯誤導(dǎo)并參與綁架了文化。當(dāng)然這個(gè)問題沒有成為中國(guó)藝術(shù)史的主要焦點(diǎn),我們現(xiàn)在關(guān)心更多的是千百年來的茂密的藝術(shù)史森林,長(zhǎng)時(shí)段的,整體性的。

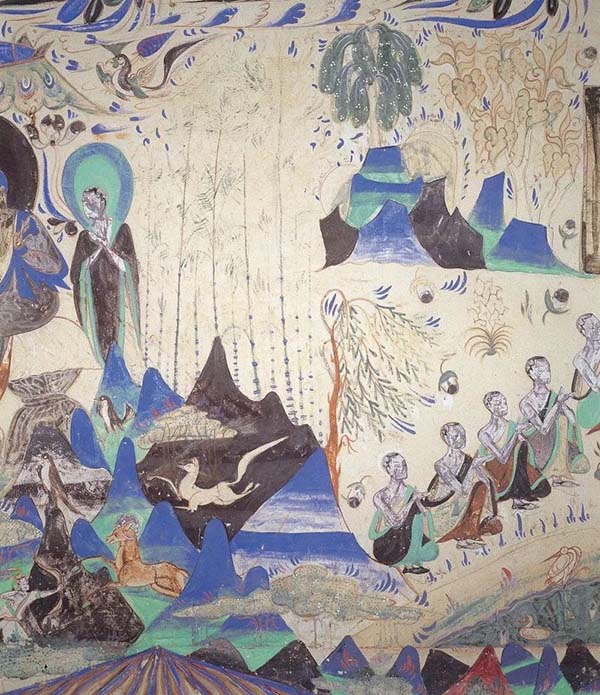

日本早稻田大學(xué)易丹韻同學(xué)關(guān)于敦煌唐代法界佛像的文章,我覺得寫得非常好,綜述文獻(xiàn),觀察圖像,原址考察,細(xì)讀佛典,分析社會(huì)觀念,可以作為我們博士生作業(yè)的范本。當(dāng)然她這個(gè)屬于很細(xì)致、個(gè)案的研究。這類研究還有很多,溫麗娜同學(xué)的研究也很細(xì)致。夏墨湄、鄔松林等等同學(xué)的論文也屬于細(xì)致的個(gè)案研究。

其實(shí)我很想作一場(chǎng)專門的理論性研究,但是與我們同時(shí)的有藝術(shù)理論研究的專場(chǎng),牽扯到藝術(shù)史理論研究的論文,都?xì)w到那邊去了。所以我們留下的理論性研究比較少,牛津大學(xué)王圣雨同學(xué)的反思比較偏重理論,這篇論文是她留學(xué)幾年的心得體會(huì)。那里有少數(shù)人在用英語談中國(guó)文化的事。她之前學(xué)的是考古,偏重材料,但是她到了英國(guó),英國(guó)流行的是美國(guó)的辦法,偏重理論,所以王圣雨同學(xué)就會(huì)很茫然了,不知道應(yīng)該選哪一種規(guī)則。她的這些疑慮中每一個(gè)點(diǎn)我們都可以深入思考下去。有些西方學(xué)者,比如杰西卡·羅森,是常常會(huì)和我們交流的。但是有些英美學(xué)者是比較封閉的,就像柯律格今年的退休告別會(huì)暨年度學(xué)術(shù)論壇,竟然一個(gè)中國(guó)人也沒請(qǐng),他們形成了一個(gè)獨(dú)立的英語圈,自說自話地做中國(guó)的東西,好像怕我們聽見一樣。我覺得這個(gè)很好玩,為什么怕我們聽見呢,是怕我們挑毛病嗎?還是本身他們就沒什么中國(guó)朋友?其實(shí)有些中國(guó)學(xué)者英文還是不錯(cuò)的。所以我們應(yīng)該想想他們是怎么建立起文化自信的?這就是他們的學(xué)術(shù)底氣和底色。所以這就牽扯到學(xué)術(shù)的規(guī)則,我們既要考慮到西方人對(duì)中國(guó)是怎么理解的、又要向他們講解中國(guó)的文化有中國(guó)的規(guī)則。當(dāng)然這個(gè)要求就比較高了,西方人一開始關(guān)注中國(guó)的青銅器,為什么?因?yàn)樗麄儗?duì)青銅器上面的銘文都看不懂,他們把青銅器當(dāng)?shù)袼芸矗v類型、風(fēng)格。石窟雕刻也是一樣。都是因?yàn)檫@些與文字銜接的不太密切。當(dāng)然,這是早期的情況。

還有些同學(xué)進(jìn)行了方法論的比較,周敏同學(xué)研究石濤,比較了兩本書,看美國(guó)的喬迅怎么說石濤、朱良志怎么說石濤。實(shí)際上我們還缺中國(guó)藝術(shù)史的人怎么說石濤。朱良志教授最近這兩年做的越來越像藝術(shù)史了,當(dāng)然他肯定還是做美學(xué)。但中國(guó)美學(xué)還是得借鑒一些藝術(shù)史的材料、方法比較好一些,所以朱良志教授也開辟了美學(xué)與藝術(shù)史相結(jié)合的新的領(lǐng)域,我覺得很好,是我學(xué)習(xí)的榜樣,這些著作最近獲得了一個(gè)中國(guó)哲學(xué)界的大獎(jiǎng)。

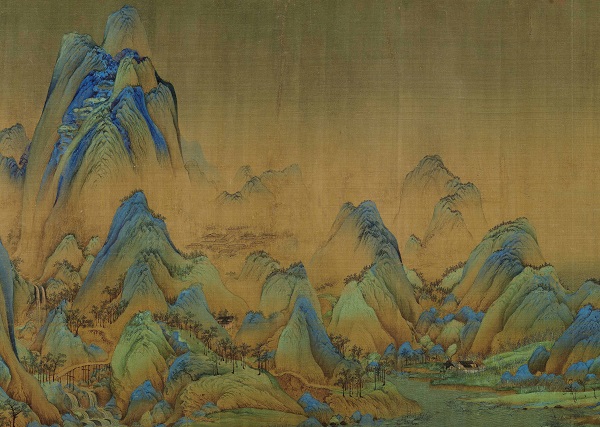

做畫論研究的同學(xué)不多,就汪珂欣一個(gè)作《歷代名畫記》。這一塊很有意義,畫論的整理從50年代,俞劍華先生他們開始對(duì)畫論系統(tǒng)性點(diǎn)校。但中國(guó)的畫論材料與史學(xué)文獻(xiàn)相比,是半生不熟的。什么叫半生不熟?就是說畫論的來源、畫論的版本、作者、內(nèi)容的點(diǎn)校、斷句、注釋,與史學(xué)文獻(xiàn)相比,差得很遠(yuǎn)。為什么這些年大家對(duì)畫論都繞著走呢?我想可能是因?yàn)槲覀兒茈y用新的方式觀察它。畫論雖然是古代的,但是文化中會(huì)有超越時(shí)空的東西。比如蘇軾、董其昌、石濤等都超越了時(shí)空,他們頭腦里有歷史的構(gòu)架。畫論也是這樣,不要想著畫論就過時(shí)了。許多有價(jià)值的畫論都具有超越時(shí)空的性質(zhì)。畫論的點(diǎn)校,已經(jīng)空白了許久,斷斷續(xù)續(xù)出來了幾個(gè)作畫論的人,但是系統(tǒng)的做還有待展開。最近這幾十年,大家對(duì)新材料比較感興趣。比如墓里出土的材料,這些材料比較靠得住,時(shí)間靠得住,真假?zèng)]有問題。所以出來新材料,大家一擁而上,好像是“趕時(shí)髦”,談?wù)撔虏牧暇吞烊徽紦?jù)學(xué)術(shù)“制高點(diǎn)”。但是老材料放棄了,實(shí)際上老材料也可以引發(fā)出新問題。老材料我們看好了嗎?沒有看好。比如《歷代名畫記》,可以說是最早的藝術(shù)史著作,距現(xiàn)在1100多年了。但是大家沒有看好,所以汪珂欣做的很好,我們需要靜下心來,再逐字逐句的去讀。我讀大學(xué)時(shí)中國(guó)美術(shù)史的老師是阮璞先生,他著作不多,也不趨名利,但讀書極細(xì),寫作嚴(yán)謹(jǐn),在世的時(shí)候就出版了兩本論文集。1980年代編《辭海》,有很多問題,阮璞先生在武漢,寫了很有分量的文章,提出里面的解釋哪里有問題,后來編《中國(guó)大百科全書美術(shù)卷》的繪畫部分就聘他當(dāng)主編,讓他來把關(guān)。阮璞先生做學(xué)問的方式和我們是不一樣的,他是讀原典,我們現(xiàn)在是用電腦檢索,我們是零碎的、片段化的查找知識(shí),而不是完整的讀一本書。我記得當(dāng)時(shí)到他家里,書桌上放有一大堆卡片,想到什么問題,就寫一點(diǎn)東西在卡片上,卡片積累多了,最后連綴成一篇篇論文。我們現(xiàn)在利用電腦和網(wǎng)絡(luò),檢索的能力很強(qiáng)。比起老前輩,我們視線好像很開闊,好像無所不知,但實(shí)際上是電腦“無所不知”,而不是你無所不知。我們的知識(shí)片面化、碎片化了。對(duì)于傳統(tǒng)知識(shí)的掌握,年輕的一代和老一輩學(xué)者還是有很大距離。阮璞先生當(dāng)時(shí)反復(fù)和我們說,要學(xué)訓(xùn)詁,學(xué)小學(xué),他上課給我們一篇一篇的講原典。后來我去西安讀研究生的時(shí)候,跟著王子云先生學(xué)習(xí)。王先生和傅抱石剛好是相反的路數(shù),王先生去法國(guó)是學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作的,學(xué)西方油畫和雕塑,但是回來之后做中國(guó)藝術(shù)史。傅抱石是學(xué)藝術(shù)史的,回來之后當(dāng)畫家了。我記得王先生給我說,他對(duì)藝術(shù)史的興趣,是在1934年,英國(guó)倫敦開了一次中國(guó)藝術(shù)博覽會(huì),展了幾千件東西,他在歐洲第一次看到中國(guó)有這樣多的東西,從那以后,有了大轉(zhuǎn)折,開始做中國(guó)藝術(shù)史。他多次告誡我要面對(duì)藝術(shù)品原作進(jìn)行研究。其實(shí)這就是中國(guó)的傳統(tǒng),宋代趙希鵠說“論畫當(dāng)以目見者為準(zhǔn)”,其后董其昌奉為圭臬。簡(jiǎn)單地說,藝術(shù)史家的本事就是看圖。我們現(xiàn)在比那個(gè)時(shí)候便利多了,畫冊(cè)精美,在電腦上看高清圖,甚至可以方便地出國(guó)看博物館,但是我們應(yīng)該如何利用這種條件變成學(xué)術(shù)的優(yōu)勢(shì)、彌補(bǔ)我們學(xué)術(shù)的短項(xiàng)?我想還是要做許多的工作。

其他的發(fā)言者我就不點(diǎn)評(píng)了,因?yàn)闀r(shí)間的限制,沒有辦法把每個(gè)人都說一說。本來應(yīng)該說十五分鐘的,好像已經(jīng)超過半個(gè)小時(shí)了。同學(xué)們將來,一定會(huì)在整體上超過我們,有一些會(huì)成長(zhǎng)為杰出的學(xué)者,這就是薪火相傳。希望你們繼續(xù)努力,努力是要持續(xù)一輩子的。如果和你的愛好興趣相符,不覺得累,就進(jìn)入了很高的境界,就有力量支持你做一輩子。不要過于期待有很多的名利,你自己樂在其中就好了。我們既要做隱形的學(xué)人,尊重所研究的對(duì)象和歷史本身,也要適度現(xiàn)形,展示自己的睿智和與眾不同之處。

9月1日下午:真相的集合體

我們藝術(shù)史的論壇,已經(jīng)是第九屆了。我們討論的范圍以中國(guó)藝術(shù)史最多,從漢代到唐代、宋代、元代、明代、清代到近現(xiàn)代20世紀(jì),我們等于把中國(guó)藝術(shù)史重演了一遍。材料上,有繪畫史、建筑園林、書法、陶瓷,還有畫論、經(jīng)典著作的翻譯等等。總體來說,個(gè)案較多,這也是中國(guó)藝術(shù)史研究的傳統(tǒng),談?wù)撘粋€(gè)人、一個(gè)案例的實(shí)證研究。比如討論敦煌壁畫的某一時(shí)期、某一類型;或是清代畫家的畫譜;或是18世紀(jì)中國(guó)建筑如何在歐洲風(fēng)靡,如何在英國(guó)尋找中國(guó)風(fēng);德國(guó)同學(xué)還談到中國(guó)園林對(duì)德國(guó)的影響。還有一些同學(xué)從理論的角度來談,美英留學(xué)的同學(xué)側(cè)重于方法論,來重新看待藝術(shù)史的問題。比如以女性主義視角解釋潘玉良這樣的女性畫家;也有同學(xué)跨媒介把青銅器、陶瓷等作為一種綜合的研究對(duì)象來討論,不限于一種材料。還有一位日本同學(xué)發(fā)表的是關(guān)于印度教雕刻,觀察得很細(xì)膩。

當(dāng)然更多的是跨學(xué)科。我們?cè)谧鰰?huì)刊的時(shí)候,還在糾結(jié),一會(huì)說“美術(shù)史”,一會(huì)說“藝術(shù)史”,后來彭鋒教授建議,咱們要說清楚一點(diǎn),統(tǒng)一一下,所以統(tǒng)一為“藝術(shù)史”。實(shí)際上這個(gè)詞在英語里沒有異議,就是art history或者是the history of art,但是到了中文語境下,就變成了一個(gè)問題:什么是“藝術(shù)史”?這個(gè)問題研究理論的談得比較多,我們進(jìn)行研究實(shí)踐的,其實(shí)不覺得這是一個(gè)問題。因?yàn)槲覀冏约哼M(jìn)行研究時(shí),沒有人會(huì)說你做的不是藝術(shù)史。藝術(shù)史是一個(gè)寬容的、包容性很強(qiáng)的一個(gè)概念。我們可以進(jìn)行傳統(tǒng)考證、鑒定的書畫史研究;我們也可以把繪畫、雕塑、青銅器、建筑揉到一起進(jìn)行跨媒介的研究;我們也可以超出某一作品,放入某一空間去談,談功用;我們可以溢出作品,去談藝術(shù)家的故事,談他的家世、社會(huì)關(guān)系,以及作品的收藏與買賣。實(shí)際上,藝術(shù)史是一個(gè)寬泛的概念。以視覺材料為主,以前我們說以“藝術(shù)作品”為主,但是這個(gè)詞后來就出現(xiàn)了問題,因?yàn)楫?dāng)你說“藝術(shù)作品”時(shí)就已經(jīng)給它一個(gè)定位,什么東西是“藝術(shù)”的、什么東西不是“藝術(shù)”的?就有了一點(diǎn)疑問。最近這些年英語世界用“視覺文化”這個(gè)詞,但是我覺得這個(gè)詞也不是很準(zhǔn)確,因?yàn)殡娪啊騽∫矎?qiáng)調(diào)觀看,視覺是前提。后來又出了一個(gè)詞:“物質(zhì)文化”,但是這個(gè)詞也有問題,范圍太大了。除了人,世界上的實(shí)存物體都可以叫“物質(zhì)”。無所不包也不行。

當(dāng)然,在我們實(shí)踐操作的過程中,我們沒有做戲劇史、音樂史、電影史的人,所以剩下來的人,相當(dāng)于還是作美術(shù)史的人。當(dāng)然這個(gè)美術(shù)史是相對(duì)大一點(diǎn)的美術(shù)史,不是傳統(tǒng)的書畫研究,還有考古的材料,以及園林、建筑等材料。包括一些當(dāng)代藝術(shù)中的“行為”,大概都可以放到藝術(shù)史的研究范圍里面。有傳統(tǒng)、公認(rèn)的選題、領(lǐng)域、方法,也有開放性的新認(rèn)識(shí)。從我們做的這九屆來看,我們主要還是關(guān)心過去兩千年的事,長(zhǎng)尺度,大空間,近幾年的事我們談得不多。所以跨學(xué)科大概是我們藝術(shù)史的共同特點(diǎn)。我們常常困惑于“大藝術(shù)史”如何做,實(shí)際上美術(shù)史早就開始這樣做了,美術(shù)史不只是研究傳統(tǒng)意義上的書畫,或是西方講的繪畫、雕塑,而是各種視覺材料。這次還有同學(xué)發(fā)表對(duì)老的繪畫材料進(jìn)行人的整體感官接受的討論,揉進(jìn)了聽覺、味覺、觸覺。也是一種嘗試。中國(guó)文人們最傾心的獨(dú)坐于山林之中,不正是觀看云霧繞山、聆聽泉聲叮咚、感受松風(fēng)拂面、手操琴弦、品茗飲酒、遙想先賢教誨的綜合體驗(yàn)嗎?

藝術(shù)史的范圍能不能再大一點(diǎn)?再大一點(diǎn)的意思就是把音樂史、戲劇史囊括進(jìn)來,可是又怕各說各話,互相聽不懂。如何互相幫助、互相討論?還沒有找到更好的解決辦法和有效地溝通,我想大概可以在藝術(shù)理論的組里找到辦法。

我們現(xiàn)在的學(xué)科分類,還是參照18世紀(jì)以來西方大學(xué)的學(xué)科分類。關(guān)于我們藝術(shù)的學(xué)科分類,中國(guó)最近20多年以來,不斷進(jìn)行調(diào)整,很糾結(jié)。關(guān)于“藝術(shù)”的概念也在不斷的糾結(jié)。我舉一個(gè)例子,中國(guó)各個(gè)美術(shù)學(xué)院的設(shè)置里,按照早先20多年前教育部的文件,沒有“中國(guó)畫”的專業(yè),畢業(yè)時(shí)籠統(tǒng)叫繪畫專業(yè)。但實(shí)際上是行不通的,一定得分開,分成國(guó)畫系、油畫系、版畫系。可是西方的大學(xué)卻直接設(shè)置繪畫系。因此中西方情境是不同的。或者說美術(shù)學(xué)院的人太“頑固”了,教育部早都改過來了,他們還是叫油畫系、中國(guó)畫系,這些實(shí)際是30年代徐悲鴻、林風(fēng)眠等人那個(gè)時(shí)代西畫系、國(guó)畫系的分類方式。另外,現(xiàn)在一些學(xué)院增加了攝影系、實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系。顯然是一種探索。學(xué)科分類的制度和理論,指導(dǎo)不了實(shí)踐。現(xiàn)在中國(guó)關(guān)于藝術(shù)門類的五個(gè)一級(jí)學(xué)科的分類,也與實(shí)踐有沖突。

我想,如果我們寬容一點(diǎn),我們大家做的這些,大概都可以叫藝術(shù)史。我們不是理論先行,而是實(shí)踐先行。大家做了以后,哪些是藝術(shù)史哪些不是,可以再討論。研究的具體問題更重要,而不是如何稱呼這些研究。我們關(guān)心的問題、論題、解決的方法,就是藝術(shù)史的對(duì)象、程序、性質(zhì)。所以“做”更重要,先動(dòng)手,提問題、解決問題,而不要太糾結(jié)于是否“跨界”,實(shí)際上我們?cè)缇汀翱缃纭绷恕?/p>

我們的這次會(huì)議,有些同學(xué)對(duì)老材料進(jìn)行了新解讀,有時(shí)候我們會(huì)忽略這個(gè)問題。比如畫論,有些材料再重新審視,可以發(fā)現(xiàn)很多沒有做好的地方。有些美術(shù)史研究者熱衷新材料,但我不太認(rèn)同這種流行性地“趕時(shí)髦”,我們很多老材料都并沒有看好。我們需要重新用心去看材料。另外有個(gè)牛津回來的同學(xué)談了一些自己在中西文化語境轉(zhuǎn)換時(shí)的煩惱,或可叫“少年維特之煩惱”新編。實(shí)際上在其他國(guó)家的同學(xué)也有相似的煩惱。外國(guó)的教授用外文說中國(guó)的事,有立場(chǎng)、眼光、觀看角度的問題。所以應(yīng)該時(shí)常想想眼光的轉(zhuǎn)換、身份的認(rèn)定。我們的學(xué)科在不斷的“世界化”,有時(shí)我們自己談?wù)撝袊?guó)藝術(shù)的某一個(gè)小問題,很有可能會(huì)引起國(guó)際上其他外國(guó)學(xué)者的重視,雖然外國(guó)學(xué)者的重視不是我們的目的,但是這有可能會(huì)和我們傳統(tǒng)的方法、觀念產(chǎn)生引起一些沖撞。這是蠻好的現(xiàn)象,看一個(gè)事物可以換一個(gè)角度,有啟發(fā)性。文化語境和讀者對(duì)象不同,問題和講述方式當(dāng)然不同。

今天上午有個(gè)同學(xué)在發(fā)言時(shí)用到了一個(gè)詞,我覺得很有意思,叫“真相的集合體”。十多年前我在一篇討論馬王堆帛畫的文章中使用了“知識(shí)集合體”這個(gè)概念。我們討論事與物,是在追尋真相,追尋歷史的原境。觀察者不同,解說角度不同,真相可能呈現(xiàn)有不同的面貌,這些系列的解說就是一個(gè)“集合體”。集合體還是變化的。這也許就是我們說的“一元”與“多元”。歷史真相應(yīng)該是“一元”的,而我們的觀看、理解和認(rèn)識(shí),當(dāng)然是“多元”的。一元與多元,是我們這次藝術(shù)學(xué)博士生論壇的主題詞,這就是我對(duì)藝術(shù)史分會(huì)場(chǎng)符合主題的一個(gè)解讀。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司